Document Parc

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

L'assemblée Générale

CAS section la Gruyère Président Serge Blanc Pré-Vert 38, 1791 Courtaman, 026 684 15 78 Adresse du club Case postale 502 - 1630 Bulle 1 Sites internet http://www.cas-gruyere.ch http://www.gjgruyere.ch E-mail [email protected] Local de la section Bâtiment Setam - Ch. de Bouleyres 79 - 1630 Bulle Janine et André Scheurer, tél. 079 620 39 14 Rédaction du bulletin Colette Dupasquier, Rte de Broc 20, 1663 Epagny, Numéro 026 921 28 51 ou 079 697 26 22 10 Octobre 2014 E-mail : [email protected] 11 Novembre 2014 Gestion des membres Francis Van Wynsberghe Route de la Buchille 27, 1633 Marsens 026 915 03 36 et 079 244 31 71 E-mail : [email protected] Photo de couverture Les cabanes de la section Invitation à l’assemblée générale Tous les membres du CAS de la Gruyère sont cordialement invités à l’assemblée générale le samedi 13 décembre à la Maison du Gruyère de Pringy à 17 heures. Plus de précisions et modalités d’inscription suivront dans le bulletin du mois de décembre. Sommaire Animation au stamm 3 Groupement jeunesse 13 Reflets de la section 5 Les courses de la section 17 Les cabanes de la section 9 Récits de courses 32 Animations au stamm Conférence-échange de François Gachoud Vendredi 24 octobre à 20 h Professeur retraité du Collège du Sud, François Gachoud a publié « Sagesse de la Montagne ». Il viendra nous présenter son livre dans le but d’un partage avec les clubistes : une approche cordiale autour de quelques textes choisis pour nous rappeler la riche beauté d’un monde qui élève à la fois le corps et l’esprit. -

Fribourg Region the Leisure Activities and Discoveries Guide Welcoming Delicious Unexpected 2019

FRIBOURG REGION THE LEISURE ACTIVITIES AND DISCOVERIES GUIDE WELCOMING DELICIOUS UNEXPECTED 2019 THE UNEXPECTED THE NOCTURNAL ADVENTURES OF BEAVERS EXPERIENCE i'VE EXPERIENCED: AN EXTRAORDINARY ADVENTURE PASSION KEEPING WALKERS ON THE RIGHT TRACK... ALONG 1800 KM OF PATHWAYS! www.fribourgregion.ch 2 FRIBOURG REGION IT'S DZ¡N ! Discover unique activities and inspiring encounters with local MEADOWS: people. Create memories NATURE’S as a group or individual, TREASURES for children and adults alike. www.dzin.ch PAGE 4 CONTENTS Meadows: nature’s treasures ........................ 4 Hiking in Fribourg Region, Aline Hayoz-Andrey accompanies amateur botanists the joy factor! ................................................ 20 I've experienced: an extraordinary Life is a beautiful walk ...................................22 adventure ....................................................... 8 The Trans Swiss Trail, a shared long-distance project Jean-Claude Pesse perpetuates an ancestral tradition Keeping walkers on the right track... “The philosophical sweeper” .......................10 along 1800 km of pathways! ...................... 26 Interview with Michel Simonet on the streets of Fribourg The diligent professionals who maintain the waymarks The nocturnal adventures Valuable advice from Bruno Jelk ................ 28 of beavers ....................................................... 14 A leading expert on safety in the mountains Nature and people get along together in the Grande Cariçaie A visit to Romont that’s full of surprises ....................................................32 -

FACE TEXTES.Indd

LA GRUYÈRE SCHWARZSEE ROMONT LES PACCOTS FRIBOURG ESTAVAYER-LE-LAC MURTEN/MORAT RANDONNÉES EN FAMILLE GITES ET BUVETTES Fribourg Région regorge d’aventures et de divertissements originaux Les chalets d’alpages ornent les Préalpes fribourgeoises et se pour petits et grands. Frissonner de plaisir en tyrolienne ou respirer caractérisent par une activité agricole bien vivante. Certains proposent BIENVENUE profondément la tête dans les nuages, tout est possible, la nature est d’assister à la fabrication du Gruyère AOP, d’autres o rent le gîte, à portée de main. www.fribourgregion.ch/famille un grand nombre permettent de goûter aux spécialités du terroir. WILLKOMMEN www.fribourgregion.ch/gites FAMILIENWANDERUNGEN BERGHÜTTEN WELCOME In der Region Freiburg warten viele spannende Abenteuer und originelle Aktivitäten auf Klein und Gross. Adrenalingeladene Action auf einer In den Alp-Chalets der Freiburger Voralpen werden landwirtschaftliche Seilrutsche oder einfach mal tief durchatmen und neue Kraft schöpfen Traditionen gelebt. Einige bieten Besuchern die Möglichkeit, FRIBOURG – in der Natur ist alles möglich. www.fribourgregion.ch/familie bei der Herstellung von Le Gruyère AOP mitzuhelfen, andere haben Gästezimmer und in vielen kann man regionale Spezialitäten PANORAMA REGION FAMILY WALKS verkosten. www.fribourgregion.ch/alphuetten CARTE / KARTE / MAP Fribourg Region is full of adventures and unusual entertainments ALPINE HUTS AND RESTAURANTS for young and old alike. Anything is possible, from the thrill of a zip line En randonnée à pied, en VTT ou à vélo dans les to taking a deep breath with your head in the clouds, all with nature Alpine chalets are dotted all over the Fribourg Pre-Alps and refl ect paysages de Fribourg Région, l’instant présent at your fi ngertips. -

Tourenverzeichnis 1943

Tourenverzeichnis 1943 Objekttyp: Group Zeitschrift: Jahresbericht / Akademischer Alpen-Club Zürich Band (Jahr): 48 (1943) PDF erstellt am: 25.09.2021 Nutzungsbedingungen Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern. Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber. Haftungsausschluss Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind. Ein Dienst der ETH-Bibliothek ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch http://www.e-periodica.ch — 32 — TourenVerzeichnis 1943 Abkürzungen: (V) Versuch, (a) allein Im 1. Abschnitt sind jeweils die Skitouren aufgeführt. A. Berichte -

Le Bouquetin Le Bouquetin

Le Bouquetin BULLETIN MENSUEL DU CAS LA GRUYÈRE 09-2017 SEPTEMBRE 2017 Promotion: Nouvelle radio de détresse Rega pour Fr. 280.- Visitez notre nouvelle exposition à la rue de l’Industrie 2 à Bulle. Vous pourrez découvrir nos dernières nouveautés. Renseignements: 026 912 83 88 Infos utiles PRÉSIDENTE Chantal Python Nikles, route du Couchant 3, 1723 Marly, tél. 079 385 15 91 E-mail : [email protected] ADRESSE DU CLUB Case postale 502 - 1630 Bulle 1 SITES INTERNET www.cas-gruyere.ch / www.gjgruyere.ch E-mail : [email protected] Infos utiles 01 LOCAL DE LA SECTION Bâtiment Setam, chemin de Bouleyres 79, 1630 Bulle Editorial 03 Janine et André Scheurer, tél. 079 620 39 14 RÉDACTION DU BULLETIN Activités au stamm 05 Colette Dupasquier, route de Broc 20, 1663 Epagny Tél. 026 921 28 51 ou 079 697 26 22 E-mail : [email protected] Au stamm en novembre 06 GESTION DES MEMBRES Francis van Wynsberghe, route de la Buchille 27, Cabanes de la section 07 1633 Marsens Tél. 079 244 31 71 Activités en cabane 13 E-mail : [email protected] Reflets de la section 15 CABANE DE BOUNAVAUX Grandvillard Responsables : Evelyne et André Dubath Groupement jeunesse 17 Réservation : 079 603 68 78 CABANE DES CLÉS Courses de la section 21 Moléson-sur-Gruyères Responsables : Team Les Clés Passion 33 Réservation : 079 625 17 07 CABANE DES MARINDES Récits de course 37 Charmey Responsable : Bernard Mooser Demande d’admission 44 Réservation : 079 790 45 33 CABANE DE L’OBEREGG Jaunpass Responsable : Raphaël Pipoz Réservation : 079 816 88 57 CABANE DES PORTES Vuadens Responsables : Joël Bach et Jean-François Vienny Réservation : 077 409 18 36 PHOTO DE COUVERTURE BIVOUAC DU DOLENT Bivouac Regondi La Fouly Claude Heckly | Juin 2017 Responsable : Léonardo Zanon Informations : 079 312 28 52 SEPTEMBRE 2017 CAS LA GRUYÈRE 01 CRÉATION GRAPHIQUE - IMPRESSION NUMÉRIQUE ET OFFSET Vous avez écrit un livre ? Faites-vous plaisir ! Faites plaisir ! Partagez ! Pas de quantité minimum. -

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis Zum Geleit 8 Vorwort der Autoren 10 Übersichtskarte des Kantons Freiburg 12 Zum Gebrauch des Führers 14 Sicherer unterwegs im Sommer 18 Informationen Sommer 24 Die Wanderskala des SAC 26 SAC-Schwierigkeitsskalen 28 Gipfel nach Schwierigkeiten 30 Literatur 34 Erste Hilfe 36 Umweltfreundlich unterwegs 38 Geologie 42 Le Moleson 52 1.1 Le Molöson 56 1.2 Teysachaux - Le Molfeson 60 1.3 Niremont - Les Alpettes 64 1.4 Les Deux Dents - La Vudalla 68 1.5 DentdeLys 72 1.6 Vanil Blanc - Grand Sex - Dent de Lys 76 1.7 Folliu Borna - Vanil des Artses - Cape au Moine - Corb£ 80 1.8 Dent de Hautadon - Grande Chaux de Naye 86 1.9 DentdeCorjon 90 Höhlenforscher auf dem Gipfel 94 Vanil Noir 96 2.1 DentdeBroc 100 2.2 Dent de Broc - Dent du Chamois - Dent du Bourgo 104 2.3 Les Merlas - Le Van -Tsermon - Le Curtillet 108 5 http://d-nb.info/1044260629 Inhaltsverzeichnis 2.4 Vanil Noir 112 2.5 Vanil Noir - Vanil de l'Ecri - Pointe de Paray 116 2.6 Les Millets 122 2.7 L'Aiguille - Chaux de Culand - Pointe du Chevrier 126 2.8 Pointe de Cray - Pra de Cray - Vanil Carre - Gros Perrö 130 2.9 Dent de Brenleire - Dent de Folliöran 136 2.10 Dent de Brenleire - Vanil Noir - Tour de Dorena - Dent des Bimis 142 2.11 Gros Haut Cr§t Sud - Vanil de la Monse 146 Zur Höhenmessung der Freiburger Gipfel 150 Gastlosen 156 3.1 Hochmatt - Cheval Blanc 160 3.2 Oberrügg - Brendelspitz - Brendel 164 3.3 Gratflue - Gastlosenspitze - Marchzähne - Eggturm 168 3.4 Rüdigenspitze - Wandflue - Zuckerspitz 174 3.5 Dent de Ruth - Dent de Savigny - Vanil de la Gobette 180 -

Ali Baba (Gastlosen)

Ali Baba (Gastlosen) - samedi 8 juin 2014 Simon Beaud rapidement dans un bosquet épineux qui Première expérience d’escalade dans cette lui rappelle qu’il faut bien étudier les topos partie des Gastlosen. Cette zone pitto- avant de s’élancer. Au final, le sommet resque est à l’image du nom qu’elle porte. semble à sa portée mais il doit déchanter… Tout le monde en a entendu parler, mais le secret d’Ali Baba restera toujours inac- personne ne sait où elle se trouve. cessible. Morgiane et Ali Baba supervisent les ma- nœuvres. Ils dispensent leurs savoir-faire et soutiennent leurs convives du jour. Tout se passe à merveille… mais toujours pas de piste pour ce fameux trésor. Le soleil se manifeste tout au long de la journée et met à mal les réserves de liquide. Une petite pause pique-nique très salutaire est organi- Pour l’occasion Elodie, notre cheffe de sée. Ultime concertation pour définir une course de la journée, ressemble très étran- stratégie de recherche, mais rien n’y fait, le gement à la Morgiane de notre conte des mystère reste entier. Dernier assaut sur mille et une nuits. Cette cette paroi, afin de découvrir jeune femme emmène l’entrée de cette fameuse joyeusement son petit grotte mais choux blanc car groupe de 5 personnes dans rien ne correspond au fa- les contreforts de notre meux conte. mystérieuse montagne. Un peu désabusé de n’avoir L’approche se fait très dou- pas pu percer ce secret, mais cement. Le sentier n’est pas hyper content d’avoir passé spécialement accueillant et une superbe journée de est spécialement dissimulé grimpe avec pleins de jolis afin de ne laisser quasiment souvenirs en tête, Morgiane personne trouver l’endroit reprend la direction du de ce site magique. -

Découvertes En Gruyère

DÉCOUVERTES ARCHÉOLOGIQUES EN GRUYÈRE Publication accompagnant l’exposition du Service archéologique de l’Etat de Fribourg, du Musée gruérien à Bulle et du musée de Charmey (Musée gruérien Bulle – Musée de Charmey 10.05.2009-25.10.2009) Begleitband zur Ausstellung des Amtes für Archäologie des Kantons Freiburg, des Musée gruérien und des Musée de Charmey (Musée gruérien Bulle – Musée de Charmey 10.05.2009-25.10.2009) La réalisation de cette publication a été généreusement soutenue par: Dieser Begleitband wurde grosszügig unterstützt von: ÉDITEUR – HERAUSGEBER Service archéologique de l'Etat de Fribourg – Planche -Supérieure 13 – CH -1700 Fribourg Amt für Archäologie des Kantons Freiburg – Obere Matte 13 – CH -1700 Freiburg RÉDACTION – REDAKTION Dominique Bugnon – Gabriele Graenert – Marie-France Meylan Krause – Jacques Monnier CONCEPTION GRAPHIQUE – GRAFISCHES KONZEPT Corrado Luvisotto (Grafix) MISE EN PAGE – LAYOUT Rolf Schwyter – Roberto Marras RÉALISATION ET IMPRESSION – AUSFÜHRUNG UND DRUCK Imprimerie St-Paul Fribourg – Paulusdruckerei Freiburg Les auteurs sont seul(e)s responsables du contenu de leur(s) article(s) Für den Inhalt der Beiträge zeichnen die Autor(inn)en verantwortlich © 2009 l'éditeur / der Herausgeber ISBN 978-2-8399-0532-9 DÉCOUVERTES ARCHÉOLOGIQUES EN GRUYÈRE QUARANTE MILLE ANS SOUS LA TERRE Service archéologique de l'Etat de Fribourg Amt für Archäologie des Kantons Freiburg Sommaire Préfaces Préfaces (CW, IR, PR) 7 Les Préalpes A la conquête des Préalpes (MM, RB) 10 Origine et formation des Préalpes (LB) 14 Les ressources -

Etude Paysagère Du Projet De Contributions À La Qualité Du Paysage Des Vallées De L’Intyamon Et De La Jogne

Fribourg Etude paysagère du projet de contributions à la qualité du paysage des vallées de l’Intyamon et de la Jogne Rapport de projet Château-d’Oex, le 15 décembre 2013 Givisiez, le 29 janvier 2014 (pour les chapitres 4 & 5) Givisiez le 14 mai 2014 révisé, variante finale S’intéresser au paysage de sa région ne se résume pas à l’expression vaguement nostalgique d’un passéisme qui tendrait à faire du passé un temps idéal (qu’il n’a jamais été !), voire à muséifier la nature ou l’habitat rural. Au contraire, l’attention vivante au paysage quotidien dans ses manifestations les plus humbles est indispensable si on veut éviter que ce paysage disparaisse par indifférence, par lassitude ou seulement parce que personne n’en saurait plus interpréter les signes. François Walter, préface de Une histoire du paysage fribourgeois, Espace, territoire, habitat, de Jean- Pierre Anderegg, service cantonal des biens culturels, Fribourg, 2002 Ces paysages, entièrement façonnés par trois siècles de monoculture du fromage, ne sont pas immuables. Depuis quelques années, une prise de conscience émerge dans la population et les notions de parc naturel régional, de tourisme doux, de paysage en tant que patrimoine culturel et capital touristique font leur chemin. Ainsi a-t-on compris que ce paysage, produit d’une authentique civilisation, la « civilisation du fromage », s’égrenant de Gruyères à Gstaad de part et d’autre du cours de la Sarine, est aussi précieux que fragile. Patrice Borcard, L’ancien Comté de Gruyère, une culture, des fromages, Association de l’ancien -

CAS Section La Gruyère Présidente Florence Luy Le Village 359, 1628 Vuadens / Tél

CAS section la Gruyère Présidente Florence Luy Le Village 359, 1628 Vuadens / tél. 079 293 53 08 Adresse du club Case postale 502 - 1630 Bulle Sites internet http://www.cas-gruyere.ch http://www.gjgruyere.ch E-mail [email protected] Local de la section Bâtiment Setam - Ch. de Bouleyres 79 - Bulle Tél. 026 912 24 98 Georgette Maillard / tél. 026 912 87 39 Rédaction du bulletin Lise Ruffieux Attention nouvelle adresse Cité St-Michel 12A / 1635 La Tour-de-Trême Tél. 026 913 11 68 / E-mail : [email protected] Photo de couverture Dent de Ruth et Dent de Savigny, en descendant de la Wandflue, photo offerte par Pierre-André Kolly N° 9 septembre 2008 Conférence d’automne Vendredi 17 octobre, 19 h 30 Stamm du CAS la Gruyère à Bulle Dans le cadre des conférences d’automne organisées conjointement par les sections fribour- geoises du CAS, la section Moléson vous invite cette année à une conférence de Annick Rast et Daniel Rebetez, tous deux géologues et membres de la section Moléson sur le thème Géologie des Gastlosen Nos deux géologues aborderont lors de cette conférence la formation des Alpes, et plus particulièrement des Gastlosen, si chères au cœur des Fribourgeois. En leur qualité de géologues et de montagnards avertis, Annick et Daniel sauront très certai- nement vous captiver. Alors, inscrivez tout de suite cette date dans vos agendas ! Sommaire Reflets de la section 3 Groupement jeunesse 13 Infos cabanes 5 Les courses du mois 17 Gardiennages du mois 9 Récits de course 27 R. Pittet & Fils Vins et spiritueux Qualité - Prix Service - Accueil 1663 Epagny/Gruyères Site: www.pittetvins.ch Tél. -

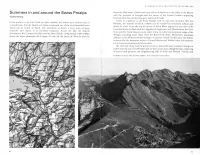

Summers in and Around the Swiss Pre-Alps Charles

LI.\I ~I ER S 1:'1 AND A R 0 U:-I 0 THE WISSPR EA LPS Summers in and around the Swiss Prealps DCllls du Midi towel- 2500m and more above t Maurice in the vall v of the Rhone with the pyramid of Catogne and the no,,' of the Grand Combin appearing Charles Kem p between them beyond the blue grey water of the lake. evey is a gateway to the S\\'iss Prealp wilh it own very allraClive hill, Le In hi preface to the CA GUIde des A/pes uaudoiJes the author says, without fear of Pleiades, the ummit of which (1360m) can be reached by mountain railway and olltradiction, that the Haut Lac Leman colllmands one of the most beautiful view nearly by road. From the top the snows of MOIll Blanc appear on one ide of the whi h can be found on Earth. The waterfrolll at Veve , a busy town of gl-eat beautirul Dellls du Midi with the Aiguille of Argellliere and Chardonnet, the Tour chara ter and charm, is an excellent viewpoint. ACTO s the lake the shapely Noir and the Trielll Glacier on the other. Close by is the first mountain range or the GrammOlll, the Cornelles de Bise and the Dent d'Oche rising steeply I 00-2000m Prealps stretching ome 14km from the Rochers de Naye, Montreux's mountain above the water dominate the Shore. To the SE the Dellls de Morcle and the (2042m) to the Moleson which belong to Gruyere. A litde further away the skyline i pierced by the limestone towers of Ai and Mayen and 1000m below the immense Lac Leman tretche beyond the horizon. -

Summits on the Air – ARM V2.0 Für Schweiz (HB)

Summits on the Air – ARM v2.0 für Schweiz (HB) Summits on the Air Schweiz (HB) Assoziations Referenz Handbuch Dokument Referenz S13.2 Version 2.0 Version gültig ab 01-Mrz-2015 Teilnahme seit 01-Aug-2005 Geprüft SOTA MT Datum 01-Mrz–2015 Assoziations Manager Jürg Regli, HB9BIN Summits-on-the Air ein Originalkonzept von G3WGV entworfen mit G3CWI Vermerk “Summits on the Air” SOTA und das SOTA Logo sind Warenzeichen des Programms. Dieses Dokument steht unter Urheberrecht des Programms. Alle anderen Warenzeichen und Urheberrechte die sich auf das Programm beziehen sind anerkannt. Seite 1 von 64 Dokument S13.2 Summits on the Air – ARM v2.0 für Schweiz (HB) Inhaltsverzeichnis 1 ÄNDERUNGSPROTOKOLL..................................................................................................................... 4 ASSOZIATIONS REFERENZ DATEN ........................................................................................................... 11 1.1 REGIONSEINTEILUNG ........................................................................................................................... 12 1.2 GENERELLE INFORMATIONEN .............................................................................................................. 12 1.3 KARTENMATERIAL ............................................................................................................................... 12 1.4 HAFTUNGSAUSSCHLUSS ....................................................................................................................... 13 1.5 LETZTE WORTE...................................................................................................................................