Rafael Marcelo Viegas

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Table of Contents

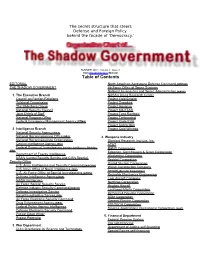

The secret structure that steers Defense and Foreign Policy behind the facade of 'Democracy.' SUMMER 2001 - Volume 1, Issue 3 from TrueDemocracy Website Table of Contents EDITORIAL North American Aerospace Defense Command (NORAD) THE SHADOW GOVERNMENT Air Force Office of Space Systems National Aeronautics and Space Administration (NASA) 1. The Executive Branch NASA's Ames Research Center Council on Foreign Relations Project Cold Empire Trilateral Commission Project Snowbird The Bilderberg Group Project Aquarius National Security Council Project MILSTAR Joint Chiefs of Staff Project Tacit Rainbow National Program Office Project Timberwind Federal Emergency Management Agency (FEMA) Project Code EVA Project Cobra Mist 2. Intelligence Branch Project Cold Witness National Security Agency (NSA) National Reconnaissance Office (NRO) 4. Weapons Industry National Reconnaissance Organization Stanford Research Institute, Inc. Central Intelligence Agency (CIA) AT&T Federal Bureau of Investigation , Counter Intelligence Division RAND Corporation (FBI) Edgerton, Germhausen & Greer Corporation Department of Energy Intelligence Wackenhut Corporation NSA's Central Security Service and CIA's Special Bechtel Corporation Security Office United Nuclear Corporation U.S. Army Intelligence and Security Command (INSCOM) Walsh Construction Company U.S. Navy Office of Naval Intelligence (ONI) Aerojet (Genstar Corporation) U.S. Air Force Office of Special Investigations (AFOSI) Reynolds Electronics Engineering Defense Intelligence Agency (DIA) Lear Aircraft Company NASA Intelligence Northrop Corporation Air Force Special Security Service Hughes Aircraft Defense Industry Security Command (DISCO) Lockheed-Maritn Corporation Defense Investigative Service McDonnell-Douglas Corporation Naval Investigative Service (NIS) BDM Corporation Air Force Electronic Security Command General Electric Corporation Drug Enforcement Agency (DEA) PSI-TECH Corporation Federal Police Agency Intelligence Science Applications International Corporation (SAIC) Defense Electronic Security Command Project Deep Water 5. -

A Genettean Reading of Petronius' Satyrica

NIHIL SINE RATIONE FACIO: A GENETTEAN READING OF PETRONIUS’ SATYRICA BY OLIVER SCHWAZER Thesis submitted to University College London for the degree of Doctor of Philosophy DEPARTMENT OF GREEK AND LATIN UNIVERSITY COLLEGE LONDON 1 DECLARATION I, Oliver Schwazer, confirm that the work presented in this thesis is my own. Where information has been derived from other sources, I confirm that this has been indicated in the thesis. Signed: _________________________________ 2 ABSTRACT My thesis is a narratological analysis of Petronius’ Satyrica, particularly of the first section taking place in South Italy (Petron. 1–99), based on the methodology and terminology of Gérard Genette. There are two main objectives for the present study, which are closely connected to each other. One the one hand, I wish to identify and analyse the narrative characteristics of the Satyrica, including a selection of its literary models and the ways in which they are imitated or transformed and embedded in a new narrative schema, as well as the impact, which those texts that are connected to it have on our interpretation of the work. My narratological investigation of transtextuality in the case of Petronius includes: the assessment of matters of onymity and pseudonymity, rhematic and thematic titles, and the real and implied author in the sections on para-, inter- and metatexts; features belonging to the categories of narrative voice, mood, and time in the section on the narration (‘narrating’) and the récit (‘narrative’); the hypertextual relationships between the Satyrica and a selection of its potential models or sources in the section on the histoire (‘story’); and the architext or genre of the Satyrica. -

Classical Studies Departmental Library Booklist

Page 1 of 81 Department of Classical Studies Library Listing Call Number ISBN # Title Edition Author Author 2 Author 3 Publisher Year Quantity 0 584100051 The origins of alchemy in Graeco-Roman Egypt Jack Lindsay, 1900- London, Frederick Muller Limited 1970 0 500275866 The Mycenaeans Revised edition Lord William Taylour, London, Thames & Hudson 1990 M. Tulli Ciceronis oratio Philippica secunda : with introduction and 6280.A32P2 Stereotyped edition Marcus Tullius Cicero A. G. Peskett, ed. London, Cambridge University Press 1896 notes by A.G. Peskett A258.A75 1923 A practical introduction to Greek prose composition New Impression Thomas Kerchever Evelyn Abbott London : Longmans, Green, and Co. 1923 Gaius Valerius London : Heinemann ; New York : G. P. A6264.A2 Catullus, Tibullus, and Pervigilium Veneris F. W. Cornish 1931 Catullus, Tibullus Putnam's Sons Lucretius on matter and man. Extracts from books I, II, IV & V of the De scientific appendices AC1.E8 A. S. Cox N. A. M. Wallis London, G. Bell & Sons Ltd. 1967 rerum natura. by R.I. Gedye AM1.M76 1981 3 59810118X Museums of the world Third, revised edition Judy Benson, ed. Barbara Fischer, ed. [et al] München ; New York : K.G. Saur 1981 AM101.B87 T73 1971 0 002118343 Treasures of the British Museum: with an introduction Sir John Wolfenden London, Collins 1971 AS121.H47 Vol. 104 & Dublin : Hodges, Figgis & Co. Ltd. ; ISSN: 0018-1750 Hermathena : a Dublin University review No. CIV, Spring 1967 Trinity College Dublin 1967 105 1967 London : The Academic Press Ltd. AS121.H47 Vol. 110 - Dublin : Hodges, Figgis & Co. Ltd. ; ISSN: 0018-1750 Hermathena : a Dublin University review No. -

Spelman's Political Warriors

SPELMAN Spelman’s Stacey Abrams, C’95 Political Warriors INSIDE Stacey Abrams, C’95, a power Mission in Service politico and quintessential Spelman sister Kiron Skinner, C’81, a one-woman Influencers in strategic-thinking tour de force Advocacy, Celina Stewart, C’2001, a sassy Government and woman getting things done Public Policy THE ALUMNAE MAGAZINE OF SPELMAN COLLEGE | SPRING 2019 | VOL. 130 NO. 1 SPELMAN EDITOR All submissions should be sent to: Renita Mathis Spelman Messenger Office of Alumnae Affairs COPY EDITOR 350 Spelman Lane, S.W., Box 304 Beverly Melinda James Atlanta, GA 30314 OR http://www.spelmanlane.org/SpelmanMessengerSubmissions GRAPHIC DESIGNER Garon Hart Submission Deadlines: Fall Issue: Submissions Jan. 1 – May 31 ALUMNAE DATA MANAGER Spring Issue: Submissions June 1 – Dec. 31 Danielle K. Moore ALUMNAE NOTES EDITORIAL ADVISORY COMMITTEE Alumnae Notes is dedicated to the following: Jessie Brooks • Education Joyce Davis • Personal (birth of a child or marriage) Sharon E. Owens, C’76 • Professional Jane Smith, C’68 Please include the date of the event in your submission. TAKE NOTE! EDITORIAL INTERNS Take Note! is dedicated to the following alumnae Melody Greene, C’2020 achievements: Jana Hobson, C’2019 • Published Angelica Johnson, C’2019 • Appearing in films, television or on stage Tierra McClain, C’2021 • Special awards, recognition and appointments Asia Riley, C’2021 Please include the date of the event in your submission. WRITERS BOOK NOTES Maynard Eaton Book Notes is dedicated to alumnae and faculty authors. Connie Freightman Please submit review copies. Adrienne Harris Tom Kertscher IN MEMORIAM We honor our Spelman sisters. If you receive notice Alicia Lurry of the death of a Spelman sister, please contact the Kia Smith, C’2004 Office of Alumnae Affairs at 404-270-5048 or Cynthia Neal Spence, C’78, Ph.D. -

REGULAR MEETING of the BOARD of TRUSTEES Notice Is Hereby

HUMBLE INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT “FOCUS ON LEARNING” REGULAR MEETING OF THE BOARD OF TRUSTEES Notice is hereby given that a regular meeting of the Board of Trustees will be held on Tuesday, June 9, 2015 at 5:00 p.m. The meeting will be held in the Board Room at 20200 Eastway Village, Humble, Texas. The subjects to be discussed or considered or upon which any formal action might be taken are as follows: Call to order – 5:00 p.m. Adjourn to Closed Session Section 551.074 Personnel Matters – To hear a complaint or charge against an officer or employee Hearing & deliberation of FNG (LOCAL) Level 3 Parent Complaint Appeal Section 551.074 Personnel – Deliberate appointment, employment, evaluation, re-assignment, duties, discipline or dismissal of a public employee. Section 551.071 Consultation with Attorney for legal advice, opinion and recommendations. Section 551.082 Student Expulsions If, during the course of the meeting covered by this notice, the Board should determine that a closed session of the Board should be held or is required in relation to any item included in this notice, then such closed session as authorized by Section 551.001 et. seq. of the Texas Government Code (the Open Meetings Act) will be held by the Board at that date, hour and place given in this notice or as soon after the commencement of the meeting covered by this notice as the Board may conveniently meet in such closed session concerning any and all subjects and for any and all purposes permitted by Sections 551.071 – 551.084, inclusive, of the Open Meetings Act Reconvene Regular Session – 7:00 p.m. -

LGBTQ+ GUIDE to COMIC-CON@HOME 2021 Compiled by Andy Mangels Edited by Ted Abenheim Collage Created by Sean (PXLFORGE) Brennan

LGBTQ+ GUIDE TO COMIC-CON@HOME 2021 Compiled by Andy Mangels Edited by Ted Abenheim Collage created by Sean (PXLFORGE) Brennan Character Key on pages 3 and 4 Images © Respective Publishers, Creators and Artists Prism logo designed by Chip Kidd PRISM COMICS is an all-volunteer, nonprofit 501c3 organization championing LGBTQ+ diversity and inclusion in comics and popular media. Founded in 2003, Prism supports queer and LGBTQ-friendly comics professionals, readers, educators and librarians through its website, social networking, booths and panel presentations at conventions. Prism Comics also presents the annual Prism Awards for excellence in queer comics in collaboration with the Queer Comics Expo and The Cartoon Art Museum. Visit us at prismcomics.org or on Facebook - facebook.com/prismcomics WELCOME We miss conventions! We miss seeing comics fans, creators, pros, panelists, exhibitors, cosplayers and the wonderful Comic-Con staff. You’re all family, and we hope everyone had a safe and productive 2020 and first half of 2021. In the past year and a half we’ve seen queer, BIPOC, AAPI and other marginalized communities come forth with strength, power and pride like we have not seen in a long time. In the face of hate and discrimination we at Prism stand even more strongly for the principles of diversity and equality on which the organization was founded. We stand with the Black, Asian American and Pacific Islander, Indigenous, Latinx, Transgender communities and People of Color - LGBTQ+ and allies - in advocating for inclusion and social justice. Comics, graphic novels and arts are very powerful mediums for marginalized voices to be heard. -

2014 Commencement Program

Emory University The One Hundred Sixty-ninth Commencement The Twelfth of May Two Thousand Fourteen The Alma Mater Table of Contents In the heart of dear old Emory Where the sun doth shine, Order of Exercises .................................................................... 2 That is where our hearts are turning ’Round old Emory’s shrine. Musical Selections .................................................................... 3 Order of Procession ................................................................. 3 We will ever sing thy praises, Award Recipients ..................................................................... 4 Sons and daughters true. Hail we now our Alma Mater, Honorary Degree Recipients .................................................... 6 Hail the Gold and Blue! Diploma Ceremonies ................................................................ 7 Tho’ the years around us gather, Retiring Faculty and Staff ........................................................ 8 Crowned with love and cheer, Still the memory of Old Emory Recipients of Degrees-in-Course ............................................... 9 Grows to us more dear. Emory College of Arts and Sciences ..................................... 9 We will ever sing thy praises, Oxford College .................................................................. 15 Sons and daughters true. School of Medicine ............................................................ 15 Hail we now our Alma Mater, Hail the Gold and Blue! Nell Hodgson Woodruff School of Nursing -

A Commentary on the De Constantia Sapientis of Seneca the Younger

1 A Commentary on the De Constantia Sapientis of Seneca the Younger Nigel Royden Hope Royal Holloway, University of London Submitted for the degree of PhD 1 2 Declaration of Authorship I, Nigel Royden Hope, hereby declare that this thesis and the work presented in it is entirely my own. Where I have consulted the work of others, this is always clearly stated. Signed: ______________________ Date: ________________________ 2 3 Abstract The present thesis is a commentary on Seneca the Younger’s De constantia sapientis, one of his so-called dialogi. The text on which I comment forms part of the Oxford Classical Texts edition of the dialogi by L. D. Reynolds. The thesis is in two main parts: an Introduction and the Commentary proper. Before the Introduction, there is a justificatory Preface, in which I explain why this thesis is a necessary addition to the scholarship on De constantia sapientis, on which the last detailed commentary was published in 1950. The Introduction covers the following topics: Date; Genre (involving discussion of what is meant by the term dialogus and the place of De constantia sapientis in the collection of Seneca’s Dialogi as a whole); Argumentation: Techniques and Strategies (including a discussion of S.’s views on the role of logic in philosophy); Language and Style; Imagery; Moral Psychology (an analysis of Seneca’s account of the passions); The Nature of Insult (including types of insult, appropriate responses to insults, and interpretation of the meanings of two of the verbal insults presented by Seneca); and Legal Aspects (the question of the distinction between iniuria and contumelia in legal terms and what sorts of actions were pursued by an actio iniuriarum in Seneca’s day). -

Law and Disorder in the Postcolony

Law and Disorder in the Postcolony Edited by Jean Comaroff and John L. Comaroff Law and Disorder in the Postcolony The University of Chicago Press Chicago and London Jean Comaroff is the Bernard E. and Ellen C. Sunny Distinguished Service Professor of Anthropology at the University of Chicago and Honorary Professor at the University of Cape Town. John L. Comaroff is the Harold H. Swift Distinguished Service Professor of Anthropology at the University of Chicago, a Senior Research Fellow at the American Bar Foundation, and Honorary Professor at the University of Cape Town. The University of Chicago Press, Chicago 60637 The University of Chicago Press, Ltd., London © 2006 by The University of Chicago All rights reserved. Published 2006 Printed in the United States of America 15141312111009080706 54321 ISBN-13 (cloth): 978-0-226-11408-8 ISBN-10 (cloth): 0-226-11408-2 ISBN-13 (paper): 978-0-226-11409-5 ISBN-10 (paper): 0-226-11409-0 Library of Congress Cataloging-in-Publication Data Law and disorder in the postcolony / edited by Jean Comaroff and John L. Comaroff. p. cm. Includes bibliographical references and index. ISBN 0-226-11408-2 (cloth : alk. paper) — ISBN 0-226-11409-0 (pbk. : alk. paper) 1. Developing countries—Social conditions. 2. Crime—Developing countries. 3. Violence—Developing countries. 4. Democratization—Developing countries. 5. Postcolonialism. I. Comaroff, Jean. II. Comaroff, John L., 1945– HN980.L36 2006 364.9712Ј4—dc22 2006006541 o The paper used in this publication meets the minimum requirements of the American National Standard for Information Sciences—Permanence of Paper for Printed Library Materials, ANSI Z39.48-1992. -

Masters of Eloquence and Masters of Empire: Quintilian in Context

Masters of Eloquence and Masters of Empire: Quintilian in Context A dissertation submitted to the Graduate School of the University of Cincinnati in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in the Department of Classics of the College of Arts and Sciences by Kyle Helms A.A. Santa Fe Community College B.A. University of Florida M.A. University of Iowa M.A. University of Cincinnati April 2016 Committee Chair: Daniel Marković, Ph.D. Abstract This dissertation focuses on the curious situation of the Latin rhetor Marcus Fabius Quintilianus (b. ca. 35 CE). In the early 70s CE, Quintilian received an annual salarium of 100,000 HS from the emperor Vespasian. As a result, Quintilian is commonly cited in classical scholarship as Rome’s “first public professor of rhetoric” or “first state professor.” But while this feature of Quintilian’s biography is often repeated, it is seldom explained. Essentially, previous scholarship has offered two interpretations of Quintilian’s situation, either creating a genealogy for public higher education in the first century CE, or emphasizing imperial euergetism and liberalitas. While the latter approach is on the right track, it does not explain why a Latin rhetor in particular should have been the object of such benevolence, and nearly all scholarship on the topic emphasizes the novelty of Quintilian’s situation, but without sustained inquiry into historical precedents. This study reconsiders this problem by examining the relationship between Latin rhetorical education and Roman political power diachronically, beginning with the advent of Latin rhetors in the 90s BCE and concluding with Quintilian himself. -

Licensing Register

SALFORD CITY COUNCIL - ACTIVE PERSONAL LICENCE HOLDERS TIP: HIT CTRL + F TO SEARCH THIS DOCUMENT LAST REFRESHED: 26/09/2021 AT 2:00:25 PM LICENCE REF LICENCE TYPE LICENCE HOLDER ISSUE DATE 034135 PERSONAL LICENCE MR RAPHAEL WHITE 18/04/2005 034149 PERSONAL LICENCE MR PETER SPENCER HOLLIDAY 19/04/2005 034568 PERSONAL LICENCE MR EDWIN CHARLES MILLWARD 24/04/2005 034576 PERSONAL LICENCE MR PAUL ALAN JOHNSON 25/04/2005 034577 PERSONAL LICENCE MRS JULIE MARIE MCATEE 09/05/2005 034594 PERSONAL LICENCE MR NAVIN CHANDRA SHAH 18/05/2005 034598 PERSONAL LICENCE MR MOHAMMED ZAMAN 26/05/2005 034599 PERSONAL LICENCE MR ANTHONY JOSEPH MCCLOSKEY 10/05/2005 034638 PERSONAL LICENCE MR WILLIAM MCCAMLIE 28/04/2005 034639 PERSONAL LICENCE MISS JULIE BEVERLEY MALLOY 28/04/2005 034641 PERSONAL LICENCE MR PAUL PATRICK QUINN 29/04/2005 034671 PERSONAL LICENCE MR FRANK WOODCOCK 16/05/2005 034694 PERSONAL LICENCE MISS TRACEY ELIZABETH TINGLE 17/05/2005 034696 PERSONAL LICENCE MR MARCUS JAMES THORPE BARKER 17/05/2005 034697 PERSONAL LICENCE MS CAROL JEAN SMITH 17/05/2005 034698 PERSONAL LICENCE MR JOHN BRYN SMITH 17/05/2005 034717 PERSONAL LICENCE MISS CATHERINE MARIE NOLAN 19/05/2005 034718 PERSONAL LICENCE MR CHRISTOPHER ALAN WOODCOCK 19/05/2005 034719 PERSONAL LICENCE MRS CAROLINE LAVERY-MCMAHON 15/08/2005 034720 PERSONAL LICENCE MRS DEBRA JEANETTE CUTTING 09/08/2005 034721 PERSONAL LICENCE MRS YASHODA PATEL 09/08/2005 034735 PERSONAL LICENCE MR KRUPESH HANSOTI 09/08/2005 034736 PERSONAL LICENCE MR LESLIE ALAN HARDMAN 09/08/2005 034768 PERSONAL LICENCE MR MATTHEW -

Edited by Don Share and Christian Wiman the Open Door One Hundred Poems, One Hundred Years of Poetry Magazine

Edited by DON SHARE and CHRISTIAN WIMAN The Open Door One Hundred Poems, One Hundred Years of Poetry Magazine hen Harriet Monroe founded Poetry magazine in Chicago in 1912, she began with an image: the Open Door. “May W the great poet we are looking for never find it shut, or half-shut, against his ample genius!” For a century, the most important and enduring poets have walked through that door—William Carlos Williams and Wallace Stevens in its first years, Rae Armantrout and Kay Ryan in 2011. And at the same time, Poetry continues to discover the new voices who will be read a century from now. Poetry’s archives are incomparable, and to celebrate the magazine’s centennial, editors Don Share and Christian Wiman combed them to “The histories of modern poetry and of create a new kind of anthology, energized by the self-imposed limita- Poetry in America are almost interchange- tion to one hundred poems. Rather than attempting to be exhaustive able, certainly inseparable.” —A. R. Ammons or definitive—or even to offer the most familiar works—they have assembled a collection of poems that, in their juxtaposition, echo across a century of poetry. Adrienne Rich appears alongside Charles S EPTEMBER 224 p. 51/2 x 9 ISBN-13: 978-0-226-75070-5 Bukowski; poems by Isaac Rosenberg and Randall Jarrell on the two Cloth $20.00/£13.00 E-book ISBN-13: 978-0-226-75073-6 world wars flank a devastating Vietnam War poem by the lesser-known POETRY George Starbuck; August Kleinzahler’s “The Hereafter” precedes “Pru- frock,” casting Eliot’s masterpiece in a new light.