Bab 2 Kajian Teori

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Download Download

KAJIAN PENDAHULUAN TEMUAN STRUKTUR BATA DI SAMBIMAYA, INDRAMAYU The Introduction Study of Brick Structural Found in Sambimaya, Indramayu Nanang Saptono,1 Endang Widyastuti,1 dan Pandu Radea2 1 Balai Arkeologi Jawa Barat, 2 Yayasan Tapak Karuhun Nusantara 1Jalan Raya Cinunuk Km. 17, Cileunyi, Bandung 40623 1Surel: [email protected] Naskah diterima: 24/08/2020; direvisi: 28/11/2020; disetujui: 28/11/2020 publikasi ejurnal: 18/12/2020 Abstract Brick has been used for buildings for a long time. In the area of Sambimaya Village, Juntinyuat District, Indramayu, a brick structure has been found. Based on these findings, a preliminary study is needed for identification. The problem discussed is regarding the type of building, function, and timeframe. The brick structure in Sambimaya is located in several dunes which are located in a southwest-northeastern line. The technique of laying bricks in a stack without using an adhesive layer. Through the method of comparison with other objects that have been found, it was concluded that the brick structure in Sambimaya was a former profane building dating from the early days of the spread of Islam in Indramayu around the 13th - 14th century AD. Keywords: Brick, structure, orientation, profane Abstrak Bata sudah digunakan untuk bangunan sejak lama. Sebaran struktur bata telah ditemukan di kawasan Desa Sambimaya, Kecamatan Juntinyuat, Indramayu. Berdasarkan temuan itu perlu kajian pendahuluan untuk identifikasi. Permasalahan yang dibahas adalah mengenai jenis bangunan, fungsi, dan kurun waktu. Struktur bata di Sambimaya berada pada beberapa gumuk yang keletakannya berada pada satu garis berorientasi barat daya – timur laut. Teknik pemasangan bata secara ditumpuk tanpa menggunakan lapisan perekat. -

Akulturasi Di Kraton Kasepuhan Dan Mesjid Panjunan, Cirebon

A ULTURASI DI KRATON KA URAN DAN MESJID PANJUNAN, CIREBON . Oleh: (.ucas Partanda Koestoro . I' ... ,.. ': \.. "\.,, ' ) ' • j I I. ' I Pendukung kebiidayaan adalati manusia. Sejak kelahirannya dan dalam proses scis.ialisasi, manusia mendapatkan berbagai pengetahu an. Pengetahuan yang didapat dart dipelajari dari lingkungan keluarga pada lingkup. kecil dan m~syarakat pa.da. lingkup besar, mendasari da:µ mendorong tingkah lakunya. .dalam mempertahankan hidup. Sebab m~ri{isjq ti.da.k , bertin~a~ hanya k.a.rena adanya dorongan untuk hid up s~ja, tet~pi i1:1g~ kp.rena ~ua~u desakan baru yang berasal dari ·budi ma.nusia dan menjadi dasar keseluruhan hidupnya, yang din<lmakan - · ~ \. ' . kebudayaan. Sehingga s~atu . masyarakat ketik? berhadapan dan ber- i:riteraksi dengan masyarakat lain dengan kebudayaan yang berlainan, kebudayaan baru tadi tidak langsung diterima apa adanya. Tetapi dinilai dan diseleksi mana yang sesuai dengan kebudayaannya sendiri. Budi manusia yang menilai ben.da dan kejp.dian yang beranek~ ragam di sekitarhya kemudian memllihnya untuk dijadikan tujuan maupun isi kelakuan ·buda\ranva (Su tan Takdir Alisyahbana, tanpa angka tahun: 4 dan 7). · · II. Data sejarah yang sampai pada kita dapat memberikan petunjuk bahwa masa Indonesia-Hindu selanjutnya digantikan oleti masa Islam di Indonesia. Kalau pada masa Indonesia-Hindu pengaruh India men~ jadi faktor yang utama dalam perkembangari budaya masyarakat Iri donesia, maka dalam masa Islam di Indonesia, Islam pun inenjadi fak tor yang berpengaruh pula. Adapun pola perkembangan kebudayaan Indonesia pada masa masuknya pengaruh Islam~ pada dasarnya 'tidak banyak berbeda dengan apa yang terjadi dalam proses masuknya pe ngaruh Hindu. Kita jumpai perubahan-perubahan dalam berbagai bi dang . -

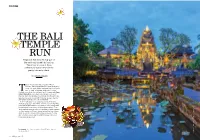

THE BALI TEMPLE RUN Temples in Bali Share the Top Spot on the Must-Visit List with Its Beaches

CULTURE THE BALI TEMPLE RUN Temples in Bali share the top spot on the must-visit list with its beaches. Take a look at some of these architectural marvels that dot the pretty Indonesian island. TEXT ANURAG MALLICK he sun was about to set across the cliffs of Uluwatu, the stony headland that gave the place its name. Our guide, Made, explained that ulu is ‘land’s end’ or ‘head’ in Balinese, while watu is ‘stone’. PerchedT on a rock at the southwest tip of the peninsula, Pura Luhur Uluwatu is a pura segara (sea temple) and one of the nine directional temples of Bali protecting the island. We gaped at the waves crashing 230 ft below, unaware that the real spectacle was about to unfold elsewhere. A short walk led us to an amphitheatre overlooking the dramatic seascape. In the middle, around a sacred lamp, fifty bare-chested performers sat in concentric rings, unperturbed by the hushed conversations of the packed audience. They sat in meditative repose, with cool sandalwood paste smeared on their temples and flowers tucked behind their ears. Sharp at six, chants of cak ke-cak stirred the evening air. For the next one hour, we sat open-mouthed in awe at Bali’s most fascinating temple ritual. Facing page: Pura Taman Saraswati is a beautiful water temple in the heart of Ubud. Elena Ermakova / Shutterstock.com; All illustrations: Shutterstock.com All illustrations: / Shutterstock.com; Elena Ermakova 102 JetWings April 2017 JetWings April 2017 103 CULTURE The Kecak dance, filmed in movies such as There are four main types of temples in Bali – public Samsara and Tarsem Singh’s The Fall, was an temples, village temples, family temples for ancestor worship, animated retelling of the popular Hindu epic and functional temples based on profession. -

Magisterarbeit

MAGISTERARBEIT Titel der Magisterarbeit Synkretismen im Sakral- und Profanbau Javas Eine globalgeschichtliche Perspektive Verfasserin Desiree Weiler B.A. angestrebter akademischer Grad Magistra der Philosophie (Mag. phil.) Wien, 2012 Studienkennzahl lt. Studienblatt: A 066 805 Studienrichtung lt. Studienblatt: Magisterstudium der Globalgeschichte Betreuer: Univ.-Prof. Dr.techn. Erich Lehner Ich erkläre ehrenwörtlich, dass ich die vorliegende wissenschaftliche Arbeit selbstständig angefertigt und die mit ihr unmittelbar verbundenen Tätigkeiten selbst erbracht habe. Ich erkläre weiters, dass ich keine anderen als die angegebenen Hilfsmittel benutzt habe. Alle ausgedruckten, ungedruckten oder dem Internet im Wortlaut oder im wesentlichen Inhalt übernommenen Formulierungen und Konzepte sind gemäß den Regeln für wissenschaftliche Arbeiten zitiert. Die während des Arbeitsvorganges gewährte Unterstützung einschließlich signifikanter Betreuungshinweise ist vollständig angegeben. Die wissenschaftliche Arbeit ist noch keiner anderen Prüfungsbehörde vorgelegt worden. Diese Arbeit wurde in gedruckter und elektronischer Form abgegeben. Ich bestätige, dass der Inhalt der digitalen Version vollständig mit dem der gedruckten Version übereinstimmt. Ich bin mir bewusst, dass eine falsche Erklärung rechtliche Folgen haben wird. Wien, am Dank an: Familie Weiler Ana Purwa Laura Sprenger Helmut Rachl Lucia Denkmayr Katharina Höglinger Christian Tschugg Marc Carnal Prof. Dr. Erich Lehner Dr. Ir. Ikaputra Gadjah Mada Universität in Yogyakarta 4 Inhaltsverzeichnis -

Pakuwon Pada Masa Majapahit: Kearifan Bangunan Hunian Yang Beradaptasi Dengan Lingkungan

Pakuwon Pada Masa Majapahit: Kearifan Bangunan Hunian yang Beradaptasi dengan Lingkungan Agus Aris Munandar Departemen Arkeologi, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia [email protected] Abstrak Berdasarkan data relief yang dipahatkan pada dinding candi-candi zaman Majapahit (Abad k-14—15 M), dapat diketahui adanya penggambaran gugusan perumahan yang ditata dengan aturan tertentu. Sumber tertulis antara lain Kitab Nagarakrtagama menyatakan bahwa gugusan perumahan dengan komposisi demikian lazim dinamakan dengan Pakuwon (pa+kuwu+an). Kajian yang diungkap adalah perihal bentuk-bentuk bangunan dalam gugusan Pakuwon, keletakannya pada natar (halaman) sesuai arah mata angin, dan juga fungsi serta maknanya dalam kebudayaan masa itu. Bentuk bangunan hunian masa Majapahit berdasarkan data yang ada, cukup berbeda dengan dengan bangunan hunian (rumah-rumah) dalam masa selanjutnya di Jawa. Perumahan di Jawa sesudah zaman Majapahit cenderung merupakan bangunan tertutup dengan sedikit bukaan untuk sirkulasi udara, adapun bangunan hunian masa Majapahit berupa bentuk arsitektur setengah terbuka, dan hanya sedikit yang tertutup untuk aktivitas pribadi penghuninya. Bangunan hunian mempunyai ciri antara lain (a) berdiri di permukaan batur yang relatif tinggi, (b) setiap bangunan memiliki beranda lebar, dan (c) jarak antar bangunan dalam gugusan Pakuwon telah tertata dengan baik. Agaknya orang-orang Majapahit telah menyadari bahwa bangunan huniannya harus tetap nyaman ditinggali walaupun berada di udara yang lebab dan panas matahari terus menerpa sepanjang tahun, dan kadang-kadang banjir juga memasuki permukiman. Bentuk bangunan hunian masa Majapahit, hingga awal abad ke-20 masih dapat dijumpai di Bali sebagai bangunan dengan arsitektur tradisional Bali. Akan tetapi dewasa ini bangunan tradisional tersebut telah langka di kota-kota besar Bali, begitupun di pedalamannya. -

Download Article (PDF)

Advances in Social Science, Education and Humanities Research, volume 307 1st Social and Humaniora Research Symposium (SoRes 2018) Construcion of the Spatial Concept of Art and Culture in Keraton Kacirebonan, Indonesia Ina Helena Agustina, Astri Mutia Ekasari, Irland Fardani, Hilwati Hindersah Department of Urban and Regional Planning Universitas Islam Bandung Bandung, Indonesia [email protected] Abstract—Art is an integral part in the spread of Islamic Cirebon who was also a member of Wali Sanga and held the religion in the past. Keraton Kacirebonan as one of the three title Sunan Gunung Jati, together with Sunan Kalijaga took Keratons in Cirebon, was initially built with the purpose of advantage of using the mask dance and other means of cultural spreading Islam in Java island. Until now, art and cultural performances such as Wayang Kulit and Gamelan as a form of activities remain intact in Keraton Kacirebonan. It has a studio preaching and to expedite the spread of Islam. Art wasn’t specifically designed for this purpose namely Sanggar Tari meant for the sake of art itself, but as a means of teaching the Topeng Gaya Slangit as tari topeng or traditional mask dance religion and practical purposes [3]. Such statement supports the itself conveys the meaning of life. The purpose of this paper is to notion that the art of mask dance which uniquely belongs to construct the spatial concept of art and culture in Keraton Cirebon and its people is not merely an expression of art but Kacirebonan. The method applied in this paper is a theoretical also has its own meaning from its existence. -

The Elements of Local and Non-Local Mosque Architecture for Analysis of Mosque Architecture Changes in Indonesia

The International Journal of Engineering and Science (IJES) || Volume || 7 || Issue || 12 Ver.I || Pages || PP 08-16 || 2018 || ISSN (e): 2319 – 1813 ISSN (p): 23-19 – 1805 The Elements of Local and Non-Local Mosque Architecture for Analysis of Mosque Architecture Changes in Indonesia Budiono Sutarjo1, Endang Titi Sunarti Darjosanjoto2, Muhammad Faqih2 1Student of Doctoral Program, Department of Architecture, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Surabaya, Indonesia 2Senior Lecturer, Department of Architecture, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Surabaya, Indonesia Corresponding Author : Budiono Sutarjo --------------------------------------------------------ABSTRACT---------------------------------------------------------- The mosque architecture that deserves to use as a starting point in the analysis of architectural changes in Indonesian mosques is the Wali mosque as an early generation mosque in Indonesia. As a reference, the architectural element characteristic of Wali mosque (local mosque) needs to be known, so that this paper aims to find a description of a local mosque (Wali mosque), and also description of architectural elements of non- local mosques (mosques with foreign cultural context) because one of the causes of changes in mosque architecture is cultural factors. The findings of this paper are expected to be input for further studies on the details of physical changes in the architectural elements of mosques in Indonesia. The study subjects taken were 6 Wali mosques that were widely known by the Indonesian Muslim community as Wali mosques and 6 non-local mosques that were very well known and frequently visited by Indonesian Muslim communities. Data obtained from literature studies, interviews and observations. The analysis is done by sketching from visual data, critiquing data, making interpretations, making comparisons and compiling the chronology of the findings. -

GENEALOGI PETILASAN SUNAN KUDUS: Representasi Masjid Wali Sebagai Ruang Dakwah Sunan Kudus Di Desa Jepang, Mejobo, Kudus

GENEALOGI PETILASAN SUNAN KUDUS: Representasi Masjid Wali Sebagai Ruang Dakwah Sunan Kudus di Desa Jepang, Mejobo, Kudus Mas’udi Jurusan Dakwah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus surel: [email protected] Abstrak Dalam usaha memasyarakatkan Islam ke seluruh pelosok Ku- dus, Sunan Kudus tidak hanya menempakkan sentralitas penyiaran agama di kawasan Kauman tempat berdirinya Masjid al-Aqsha atau Masjid Menara Kudus. Salah satu tempat didirikannya masjid luar dari kawasan Kauman adalah Masjid Wali Al-Ma’mur Desa Jepang, Kecamatan Mejobo, Kabupaten Kudus, yang masih memiliki keterhubungan sejarah dengan Masjid Menara Kudus, yang pembangunannya bertarikh tahun 956 H (1549 M). Realitas ini tampak dari kesamaan tata ruang yang mengitari Masjid Wali Al-Ma’mur Desa Jepang. Peletakan kuburan orang-orang berpengaruh di Jurnal Dakwah, Vol. XIV, No. 1 Tahun 2013 79 Mas’udi, Genealogi Petilasan Sunan Kudus: zamannya diletakkan di belakang masjid serupa dengan ditempatkannya makam Sunan Kudus di belakang Masjid Menara Kudus. Kata Kunci: Islam Jawa, tata ruang masjid, masjid al-Ma’mur, masjid Menara Kudus A. Pendahuluan Sejarah pertumbuhan agama Islam di Kudus merupakan salah satu unsur yang mengisi keberislaman masyarakat Jawa. Pertumbuh- an agama Islam yang pesat dan harmoni masyarakat yang tercipta menunjukkan keramahan penyebaran agama Islam di wilayah Ku- dus. Bukti lain yang dapat dianalisa sebagai kekuatan pertumbuhan agama Islam di wilayah Kudus adalah bangunan Masjid Menara Ku- dus yang telah dibangun pada abad ke-16 tepatnya tahun 1549 M. Harmoni daerah Kudus dengan pertumbuhan budaya keislaman masyarakatnya diapresiasi sepenuhnya oleh Lombard. Dalam karya- nya ditegaskan bahwa Kota Kudus yang namanya mengacu kepada al-Quds (nama Arab untuk Yerussalem) merupakan kota keagamaan, kota suci, dan mempunyai masjid yang besar lagi indah.1 Penyebutan Kota Kudus dengan istilah al-Quds, kota suci sebagaimana disampaikan oleh Lombard terikat pula dengan guru- guru rohaniah yang membantu penguasa-penguasa Demak dalam usaha mereka menyebarkan agama Islam. -

Morphological Typology and Origins of the Hindu-Buddhist Candis Which Were Built from 8Th to 17Th Centuries in the Island of Bali

計画系 642 号 【カテゴリーⅠ】 日本建築学会計画系論文集 第74巻 第642号,1857-1866,2009年 8 月 J. Archit. Plann., AIJ, Vol. 74 No. 642, 1857-1866, Aug., 2009 MORPHOLOGICAL TYPOLOGY AND ORIGINS OF THE MORPHOLOGICALHINDU-BUDDHIST TYPOLOGY CANDI ANDARCHITECTURE ORIGINS OF THE HINDU-BUDDHIST CANDI ARCHITECTURE IN BALI ISLAND IN BALI ISLAND バリ島におけるヒンドゥー・仏教チャンディ建築の起源と類型に関する形態学的研究 �������������������������������������� *1 *2 *3 I WayanI Wayan KASTAWAN KASTAWAN * ,¹, Yasuyuki Yasuyuki NAGAFUCHINAGAFUCHI * ² and and Kazuyoshi Kazuyoshi FUMOTO FUMOTO * ³ イ �ワヤン ��� カスタワン ��������,永 渕 康���� 之,麓 �� 和 善 This paper attempts to investigate and analyze the morphological typology and origins of the Hindu-Buddhist candis which were built from 8th to 17th centuries in the island of Bali. Mainly, the discussion will be focused on its characteristics analysis and morphology in order to determine the candi typology in its successive historical period, and the origin will be decided by tracing and comparative study to the other candis that are located across over the island and country as well. As a result, 2 groups which consist of 6 types of `Classical Period` and 1 type as a transition type to `Later Balinese Period`. Then, the Balinese candis can also be categorized into the `Main Type Group` which consists of 3 types, such as Stupa, Prasada, Meru and the `Complementary Type Group` can be divided into 4 types, like Petirthan, Gua, ������ and Gapura. Each type might be divided into 1, 2 or 3 sub-types within its architectural variations. Finally, it is not only the similarities of their candi characteristics and typology can be found but also there were some influences on the development of candis in the Bali Island that originally came from Central and East Java. -

BAB IV AKULTURASI BUDAYA HINDU DAN ISLAM Proses Lahirnya

1 BAB IV AKULTURASI BUDAYA HINDU DAN ISLAM Proses lahirnya sebuah kebudayaan (dalam hal ini adalah budaya yang bersifat fisik) berawal dari konsepsi yang hadir dari para pencipta (penggagas ide) dengan dilatarbelakangi oleh berbagai faktor antara lain; kepribadian, lingkungan, tingkat religiusitas dan perkembangan budaya yang hadir di lingkungan penggagas ide tersebut menetap. Sebuah gagasan/ide yang muncul tidak serta merta lepas dari apa yang dinamakan dengan falsafah. Berawal dari kepribadian dan nilai-nilai religius yang tertanam dalam diri masyarakat dan menjadi sesuatu yang diyakini. Kemudian sang penggagas tersebut membangun budayanya yang kaya akan nilai- nilai luhur dan filosofi yang agung. A. Deskripsi Unsur Budaya dan Simbol pada Masjid Al-Karomah Depok 1. Unsur Islam a. Mihrab masjid Dalam menjalankan ibadah shalat, umat Islam harus menghadap ke kiblat yaitu Ka’bah, maka pada dinding tengah masjid di bagian Barat dibuat sebuah ceruk atau ruangan relatif kecil yang masuk pada dinding atau disebut dengan mihrab.1 Sebuah ruangan kecil yang hanya diperuntukkan untuk satu orang sebagai pemimpin diwaktu sholat, dalam bahasa Jawa biasa disebut dengan pengimaman atau paimaman dalam bahasa Sunda.2 Ruang ini merupakan ruang tertutup dengan sebuah pintu masuk di bagian depan, sehingga ruangan ini selalu gelap dan terasing.3 Beberapa pendapat menyebutkan bahwa pencetus ide pembentukan mihrab adalah Mu’awiyah, akan tetapi lain pihak beranggapan bahwa pencetus ide tersebut adalah al-Walid. Dari kesimpulan di atas, terdapat kemungkinan bahwa pencetus ide pembentukan mihrab adalah al-Walid, hal ini dilatarbelakangi dari kesenangannya 1 Yulianto Sumalyo, Arsitektur Masjid dan Monumen Sejarah Muslim (Yogyakarta: Gadjahmada University Press, 2006), hlm. 7. 2 Mundzirin Yusuf Elba, Mesjid Tradisional di Jawa, (Yogyakarta: Nur Cahaya, 1983), hlm. -

Traditional Balinese Architecture: from Cosmic to Modern

SHS Web of Conferences 76, 01047 (2020) https://doi.org/10.1051/shsconf/20207601047 ICSH 2019 Traditional Balinese Architecture: From Cosmic to Modern Ronald Hasudungan Irianto Sitinjak*, Laksmi Kusuma Wardani, and Poppy Firtatwentyna Nilasari Interior Design Department, Faculty of Art and Design, Petra Christian University, Siwalankerto 121–131, Surabaya 60236, Indonesia Abstract. Balinese architecture often considers aspects of climate and natural conditions as well as environmental social life. This is to obtain a balance in the cosmos, between human life (bhuana alit / microcosm) and its natural environment (bhuana agung /macrocosm). However, Bali's progress in tourism has changed the way of life of the people, which is in line with Parsons Theory of Structural Functionalism, that if there is a change in the function of one part of an institution or structure in a social system, it will affect other parts, eventually affecting the condition of the social system as a whole. The shift in perspectives has caused structural and functional changes in Balinese architecture. The building design or architecture that emerges today is no longer oriented towards cosmic factors but is oriented towards modern factors, developing in the interests of tourism, commercialization, and lifestyle. The change has had an impact on spatial planning, building orientation, architectural appearance, interior furnishings and local regulations in architecture. In order to prevent Balinese architecture from losing its authenticity in its original form, which is full of spiritual meaning and local Balinese traditions, it is necessary to have a guideline on the specifications of Balinese architectural design that combines elements of aesthetics, comfort, technology, and spirituality. -

Megalithic Culture Influence on the Architecture of Segara Sanur Temple

MEGALITHIC CULTURE INFLUENCE ON THE ARCHITECTURE OF SEGARA SANUR TEMPLE 1) Nyoman Ratih Prajnyani Salain 1), Faculty of Engineering, Udayana University 1) [email protected] Abstract Culture is something that will always exist along with human life. Because, culture is a whole system of ideas, actions, and human breakthrough in people lives, which become a part of human beings that come from learning (Koentjaraningrat, 2002: 148). In fact, culture even exists long before humans knew the term of civilization. So does the Megalithic culture or as known as Big Stone Culture that exist during Neolithicum era (New Stone Age), which then can be categorized as part of The Artifacts Culture form. This research uses qualitative method to specific object named Segara Sanur Temple. This object get choosen because of its physical form that quite different to most temples in Sanur. Its physical form is built from pile of corals which is one of Megalithic culture’s characteristics. This research will analyze the influence of Megalithic culture on Segara Sanur Temple’s architecture, based on mass order and orientation, space hierarchy, also sacred and aesthetic elements it contained. Keywords: Megalithic Culture, Temple Architecture, ‘Mass Order’, ‘Space Hierarchy’, Aesthetic/ Sacred element Introduction Culture definitions could be vary and different according to the experts. According to Koentjaraningrat (2002: 148) ,culture is a whole system of ideas, actions, and human breakthrough in people lives, which become a part of human beings that come from learning. Other mentions that culture is a result of creations, intentions, and tastes (Djojodigoeno in Koentjaraningrat, 2002: 181). From both definitions above, we could understand that culture is indeed a result of human breakthrough, whether it ideas, actions, or things.