Le Parc De Bercy À Paris

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Dvvd Accorhotels Arena

DVVD ACCORHOTELS ARENA PRESS KIT 03 THE ACCORHOTELS ARENA REBIRTH OF AN ICON Ranking as one of the most emblematic structures in the landscape of the capital city, the Palais Omnisports de Paris-Bercy has been reborn under a new light, thanks to the work of the architects from the DVVD agency. Modernized, expanded, upgraded to 21st-century norms and standards, and above all delivered to the public in record time, the new AccorHotels Arena stands out as one of the strong points in the candidature of Paris to host the summer Olympics in 2024. The largest venue for concerts, shows the architectural team of Andrault, and sports events in France, the Parat, Prouvé and Guvan to replace the Palais Omnisports de Paris-Bercy Vel d’Hiv stadium, it rapidly became a (POPB) was opened in February 1984, key venue in the cultural life of Paris. in the 12th arrondissement of the Its blue metallic web structure, its capital. At that time, it formed part sloping lawns and its bold pyramidal of a major urban development project design made a strong imprint upon the for eastern Paris, which was already panorama of the city and captured the exceptionally well-served (thanks to imagination of the public, who thronged the proximity of the Gare de Lyon, the there to attend the performances of RER rapid transit system, the Métro, leading signers or sports stars. From the Right Bank expressway and the funboarding to stock car racing, from Boulevard Périphérique). Designed by Madonna concerts to acrobatic ski-ing, 04 this venue already enjoys a globally unique multi-purpose capability, which has made its reputation. -

3 Bis Rue Jean Pierre-Bloch – 75015 PARIS Tél : 01 45 66 59 49 – Email

3 bis rue Jean Pierre-Bloch – 75015 PARIS Tél : 01 45 66 59 49 – Email : [email protected] www.bu.edu/paris SOMMAIRE Page Bienvenue à Paris ! 3 Administrative,Teaching & Internship staff 6-7 American Embassy/Consulate 8 American Embassies around Europe 8 BU Paris Emergency Plan 5 Boston University Center in Paris 6 Boston University abroad 9 Boulangeries, Pâtisseries & Salon de thé 14 Blogs – Paris Life 28 Cabarets & Guinguettes 14 Cafés 15 CellPhones___________ 42-43 Classes (Ceramics, Cooking, Dance) 15-16 Cool hangouts 16 Direction _____________________________________________________________________ 4 Discothèques & Clubs 17 Doctors, Pharmacies 18-19 Counselling 20 Entertainment Listings: Cinema, Clubs, Concerts, Theaters 21 Fitness/Sports 22 Gift ideas from France 23 H1N1 51-53 Hair salons 24 Hostels 25 Hotels 26-27 Internet / Cybercafés 28 Marchés 29-30 Money 31 Museums 32 Organic foods (Bio) 33 Parks & Gardens 34-35 Radio & Television stations 36 Restaurants 37-39 In the neighbourhood, Reasonable, Brunch, Brasseries, Vegetarian, Expensive Safety tips from the U.S. Embassy 10-13 Shopping 40 Supermarkets 41 Telephone 44 Theme parks 44 Tipping 44 Transportation 45-47 Metro, Buses, Airport transportation, Trains, Boat tours Transportation Pass 45 Travel agencies, Shipping 48 University cafeteria information 48 Weather 49 Websites 49 Worship directory 50 Emergency phone numbers 54 2 BIENVENUE A PARIS ! Félicitations! Vous faites partie de Boston University Paris. Ce programme a fêté ses 20 ans en 2009 et a vu défilé plus de 1800 étudiants dans ses murs. Les mois à venir vont marquer un grand tournant dans votre vie et vont devenir une expérience inoubliable. Vous avez l’opportunité unique de vivre et d’étudier ici à Paris, de faire des stages dans des organisations ou des entreprises tout en goûtant à une autre culture, vibrante et variée. -

PRESS KIT September 14Th-18Th 2016 World Championships

PRESS KIT September 14th-18th 2016 World Championships & paraclimbing 2 Summary Presentation of the event 3 © photo credits: Gaël BOUQUET des CHAUX/FFME Editorials 4 Anne COMBAZ/FFME Marc DAVIET/FFME Climbing for dummies 6 Rémi FABRÈGUE/FFME Olivier MANSIOT/FFME Olympic Games 7 Marie-Anne MIDY/FFME Program 8 AccorHotels Arena 9 Disciplines 10 Defending champions 14 The world’s bests 16 The world medalists 17 The French team 18 Ticketing 20 Practical information 21 The FFME 22 Media & contacts 23 worldclimbing2016.com September 14th-18th 2016 World Championships Organize the best & paraclimbingclimbing competition ever! 3 © photo credits: Gaël BOUQUET des CHAUX/FFME Anne COMBAZ/FFME Marc DAVIET/FFME Rémi FABRÈGUE/FFME Olivier MANSIOT/FFME Marie-Anne MIDY/FFME This is “just” what the FFME, in charge of the Climbing World Championships organization at the AccorHotels Arena from the 14th to the 18th of September 2016 – is promising for this climbing world summit. It is time to introduce them. Five days of competition. The four climbing disci- for us. It is the climbing world supreme title that is plines. The 500 best climbers worldwide competing at stake during a few minutes of competition", tells to win one of the 16 gold medals (at least). This is the Romain Desgranges, one of the biggest lead climbing 2016 Climbing World Championships scenario that specialists in the French team. will be staged in the biggest arena of the country: The brand new AccorHotels Arena. "Successful and spectacular World Championships are one of the best arguments in favor of our disci- An exceptional venue for the main climbing compe- pline. -

Catalogue Séjours À Paris 2021-2022 (Niveau Primaire).Pdf

Depuis plus de 100 ans, LES PEP sont une des institutions les plus originales et les plus actives du paysage éducatif français. Solidarité et Laïcité sont nos deux valeurs constitutives, au service de tous les jeunes que nous aidons à grandir, à devenir des citoyens autonomes, responsables et solidaires. Le respect des rythmes de chacun, la pratique d’activités variées, la coopération, la découverte des milieux naturels, humains et culturels ainsi qu’une vie quotidienne de qualité et une attention particulière au «vivre ensemble», sont des moyens efficaces pour atteindre nos objectifs. Les séjours scolaires que nous proposons favorisent une expérience de vie collective, de citoyenneté et d’apprentissage originale et irremplaçable. C’est pourquoi nous imaginons et organisons avec vous le séjour qui répond à vos attentes et à celles de vos élèves. De nombreux enseignants nous font déjà confiance : 10 000 enfants et adolescents sont accueillis chaque année dans nos centres ! 2 3 Association de loi 1901 reconnue d’utilité publique Complémentaire de l’Education nationale 500 séjours scolaires par an 70 centres répartis dans toute la France Association dirigée par des enseignants détachés de l’Education nationale LES PEP75 défendent le droit aux loisirs, à l’éducation et à la culture pour tous. LES PEP75 s’emploient à proposer des séjours de qualité depuis 100 ans et mettent l’accent sur la formation de leurs équipes. Nous possédons le Certificat d'Immatriculation au Registre des Opérateurs de Voyages et de Séjours, l’agrément Jeunesse & Sports et le label Tourisme & Handicaps. LES PEP75 ont mis en place un service gratuit d’aide pédagogique à domicile (SAPAD), en partenariat avec l’Académie de Paris, qui permet aux élèves malades ou accidentés de poursuivre leurs études. -

June 5-16, 2015 Day 1 Depart Gateway City by Alumni Associations

Reserve your trip to Paris, today! NOT INCLUDED-Fees for passports, visas, entry/departure fees, 10-NIGHT pARIs IMMERsION pROGRAM ExpERIENcE pARIs LIkE A LOcAL personal gratuities, laundry and dry cleaning; excursions, meals and beverages not described in this brochure as included, travel Trip #:7-22099W insurance and all items of a strictly personal nature. MOBILITY AND FITNESS TO TRAVEL-Participants should be in LAND pROGRAM good health and able to walk moderate distances over varied ter- “Great trip, wonderful Send to: The Association of Former Students rain. Participants needing individual assistance for walking, dining | INcLUDED FEATUREs | Attn: Traveling Aggies or other personal needs must be accompanied by an able compan- June 6-16, 2015 Howdy, Ags! Paid ion who will assist them. The right is retained to decline to accept experiences and the 505 George Bush Drive AHI Travel or to retain any person as a member of this trip who, in the opin- U.S. U.S. Postage College Station, TX 77840-2918 Embrace Paris like never before during this 10-night adventure Std. Presorted ion of AHI Travel is unfit for travel or whose physical or mental Full Price Special Savings Special Price* Phone: 979-845-7514 Fax: 979-845-9263 condition may constitute a danger to themselves or to others on AccOMMODATIONs groups are exceptional.” Toll Free: 800-633-7514 the trip, subject only to the requirement that the portion of the featuring apartment-style living and the perfect balance of enlightening total amount paid which corresponds to the unused services and B0 — Studio • 10 nights in Paris, France, at the first-class Adagio Paris Bercy Village. -

French Landscape and Urban Designla 411 006 Or LA 511 006, 4

French Landscape and Urban Design LA 411 006 or LA 511 006, 4-5-18 Class meets April 7 – June 3, 2018, Paris Housing, check in May 19, check out June 4 Instructors: Chris Wilson, Professor of Landscape Architecture, [email protected], 1 505 710-7169 (for use in Paris) Katya Crawford, Assoc. Prof. of Landscape Architecture, [email protected], 1 505 379-0772 (for use in Paris) This course focuses on the interplay of landscape and urban design in the Renaissance, Baroque, Modern and, now, Globalization eras, and on how that history informs contemporary design and planning. The course commences in April and May at UNM with four class meetings, including orientation, health and safety sessions, overview lectures and reading discussion seminars. During the two plus weeks in and around Paris, we visit the landscapes, gardens, and urban ensembles that have been pivotal in the development of one of the world’s premier design cultures. Historic environments predominate during the first week, with contemporary projects scheduled primarily in the second week. Faculty field talks, discussions and time for student observation and sketching intermix with field tours led by French scholars and designers, and visits to design firms and design exhibitions. Learning Objectives: Develop a broad understanding of the social factors, theories and design techniques shaping historic and contemporary French landscape and urban design. Learn methods to record, analyze and synthesize your understanding of built spaces through visual and written notes, diagrams and photography. -

Pa Ris Fa Mily

→ Press file 2019 – Paris Convention and Visitors Bureau Y FAMIL PARIS 1 → Press file 2019 – Paris Convention and Visitors Bureau Museums, theatres, parks, hotels, restaurants ... Explore Paris with the family Y In every picturesque district, park or cultural venue in Paris, there is something for the whole family to enjoy. The city offers plenty of inspiring activities – many of which incorporate technology – for kids of all ages. FAMIL 1. A FAMILY BREAK IN PARIS ARRIVING IN PARIS WITH THE FAMILY Transport options for getting into central Paris from a train station or airport: by bus, metro, RER or taxi. PARIS Wherever you happen to be arriving from – the South of France, northern or eastern France, the U.K., Belgium, Germany, Italy or Spain – you’ll get off your train in the heart of Paris, at one of the city’s six mainline stations. Each station is served by metro lines, and has taxi ranks outside. From the Paris airports, there are many ways of getting to the city centre. If you land at Paris-Orly, you can take the Orlybus – a 30-minute bus ride – to Place Denfert- Rochereau (fare: €7.70). Another option is the Orlyval (fare: €9.30), a metro that transports travellers to Antony RER station. From here, the RER line B takes you on to the city centre. The T7 tramway takes passengers from Paris-Orly airport to Villejuif- Louis-Aragan station, on metro Line 7, in 45 minutes (fare: €1.90). From Paris Roissy-Charles-de-Gaulle airport (Terminal 1), RER line B takes you to Forum des Halles (1st arrondissement) in the heart of the city in 30 minutes for €10.30. -

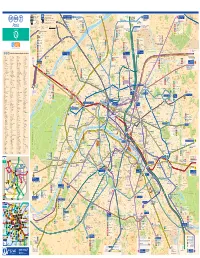

02 Paris Métro Mural 04-2008.Indd

Ru e Symboles utilisés R u t D Stations ou gares en Barbusse H. correspondance e l Av. du Pdt Roosevelt a f R T u R n Avenue r f d u a i a l u u e s t @I Ligne et station de Métro e ll m o GENNEVILLIERS r e Asnières–Gennevilliers L e w t oi a a i Pontoise n Orry-la-Ville Saint-Denis u La Courneuve R y #@ B d H C u L y @d 153 154 168 170 177 e as e @ Hôpital @c© e a Ligne et gare de RER s Correspondance Métro–RER ou H n A y me @H @O @O @d o Grè A r B C D 253 254 255 256 268 Université F v Métro–SNCF avec trajet par la voie publique Les Courtilles A a 8 Mai 1945 Avicenne Rue COLOMBESGabriel Péri Les Agnettes l L. P. t en b Ligne et gare SNCF s Boulevard A. F e Rue A. Briand e 139 174 255 de DRANCY Terminus de ligne H Square Rue Élisée Reclus os v Rue Félix Faure r r r 166 235 238 240 304 378 178 238 Parc t Saint-Denis 253 254 255 261 Rue du Pont Blanc G G Mairie R. du Landy L. Brun @ O @I #@A ’ Lignes et arrêt de Tramway du ue de Bois Colombes Abel Mézières de @o Carrefour Pleyel S d R 268 356 361 t MRT Pôle d’échange multimodal, métro, RER, tramway R ue Porte de Paris Place alingra R Pa Avenue de la République @I Rue des Bateliers 607ab 609a 609b @H ue u Gabriel Péri D 152 173 686 d R es Pont Bois Mini-Faculté Basilique Cottin Rue J. -

Accorarena Mice 2020 2021 V

ENTREZ DANS UN LIEU MYTHIQUE 01 BIENVENUE À 02 LE MICE 03 NOS ESPACES L’ARENA 04 NOS OFFRES DU 05 NOS MOMENT EXPERTISES PARMI LES ARENAS MONDIALES MILLIONS DE LOGES SALONS DATES CHAQUE SAISON SITE OLYMPIQUE ET SPECTATEURS / AN PARALYMPIQUE 4 PATRIMOINE CULTUREL FRANÇAIS DEPUIS DES DÉCENNIES CONCENTRÉ UNIQUE D’ÉMOTIONS, DE MODERNITÉ ET D’AUDACE RAYONNEMENT MONDIAL UN LIEU D’EXPÉRIENCES ET DE VIE AVANT-GARDISTE ANIMÉ PAR DES ÉQUIPES EXIGEANTES ET PASSIONNÉES 5 DES RENCONTRES INOUBLIABLES NBA Paris Games 2020, Le Cirque du Soleil, All Star Games 2019, League of Legends World Championship 2019, Ariana Grande Tour, Drake, Sting, Michelle Obama, Rolex Paris Masters, Lenny Kravitz, Kerry James… 6 7 ENTREZ DANS UN LIEU MYTHIQUE POUR ÉCRIRE VOTRE PROPRE HISTOIRE UNE EXPÉRIENCE UNIQUE UNE SALLE AU CŒUR DE PARIS DE NOMBREUX SERVICES DE NOMBREUSES CONFIGURATIONS UNE PUISSANCE FACILE D’ACCÈS INTÉGRÉS POSSIBLES ÉMOTIONNELLE UNIQUE 9 10 Idéalement située au cœur de paris, l’Accor Arena fait partie de la destination Paris-Bercy qui réunit 12 experts de l’événementiel MICE. Composé d’hôtels, musée, cinéma et salles de séminaires, ce nouveau quartier des affaires de l’est parisien propose une offre multifacette et facile d’accès, à deux pas de la gare de Lyon et de la porte de Bercy. ESPACES DE SÉMINAIRES RESTAURANTS PLACES DE GARES ENTRE CHAMBRES D’HÔTELS 3 ET 4 ET BARS PARKING 4 MN ET 20 MN ÉTOILES Acteur clé de la Destination Paris Bercy, l’Accor Arena vous accompagne dans la construction de vos événements en s’appuyant sur les hôtels et autres sites à proximité immédiate pour facilité la logistique de vos participants. -

Diapositive 1

Cliquer pour Tourner les BALADE À PARIS AOÛT 2016 pages ou Fllèche de direction > Au dÉpart de la gare du nord Photo Wikimedia: Lionel Allorge Marché St Quentin Construit en briques roses traversées d'arcades en fonte verte. Le cœur du marché a un air de place de village. Ce marché couvert de près de 2 500m2, le plus grand de la capitale, fut ouvert en 1866. Comme beaucoup d’autres, il servait principalement de relais aux halles centrales. L’architecture éblouit par ses hautes verrières soutenues de poutres métalliques, dans le style de Baltard. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:P1300867 uselang=fr Église Saint Laurent Église située dans l'ancien enclos Saint-Laurent. L'église est construite sur l'axe nord-sud de Paris qui relie Senlis et Orléans tracé par les Romains au cours de la moitié du Ier siècle av. J.-C. L'église Saint-Laurent a été fondée au VIe siècle, en même temps qu'un monastère. Située hors des murs, l'église et le monastère furent pillés et détruits par les Normands en 885. Une nouvelle église Saint-Laurent, érigée en paroisse, est attestée en 1180. Cette nouvelle église, devenue trop petite, fut démolie pour faire place à l'église actuelle au début du XVe siècle, elle fut reconstruite dans le style de l'époque : le style gothique http://images.google.fr/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fupload.wikimedia. flamboyant. Le programme a été établi sous la supervision de Charles Garnier et Jean-Charles Alphand. En 1889 le conseil municipal choisit le projet de l'architecte Eugène Rouyer. -

Student Handbook | 2019/20

THE AMERICAN UNIVERSITY HANDBOOK STUDENT Welcome, Global Explorer! The AUP Student Handbook 2019/20 is your guide to life at the University and out in the City of Light. Inside you’ll find a month-by-month agenda, information about how to get support for your studies and tips on staying safe when you’re out and about. of It’s designed as your catch-all companion PARIS to AUP living. We’ve packed it full of | 2019/20 handy tips on everything from how to get settled in a new city to where to find Paris’s best patisserie. AUP is all about being curious, about asking the right questions and about exploring the world and having new experiences. You’re not alone on this journey – we’ll be there to support you every step of the way. We’re proud of our diverse student community and know you are ready to achieve great things – it all starts here! Time to get out in the city and make your own adventure. This handbook belongs to 1 2 CLASS SCHEDULE Writing Lab FALL TERM 2019 career planning TABLE OF CONTENTS Monday dance team housing info sessions Quick Links Directory 2 Campus Map 6 trivia nights volleyball Discover Your Paris: ballet the city by arrondissements 8 conferences Fast Facts 50 Tuesday student government Student life 52 volunteer inside Residential life 54 Advising 56 art openings tutoring Monthly Agenda 60 Fall term key dates 62 debate and politics Spring term key dates 72 Summer term key dates 84 Wednesday study trips student advisor program Student Support 92 Support and counseling 94 Sexual misconduct 96 Our diverse community 98 -

Une Arena Rénovée À Bercy!

mairie12.paris.fr #71 Le journal de la Mairie OCT-déC 2015 12e DYNAMIQUE P.12-13 UNE ARENA RÉNOVÉE À BERCY! DOSSIER P.8-11 RÉINVENTION URBAINE 12e PRATIQUE P.14-15 DU NOUVEAU DANS NOS ÉCOLES © DVVD Architectes Ingénieurs Designers Ingénieurs Architectes © DVVD INFOS PRATIQUES VOS SERVICES LES ÉLu-e-s EN MAIRIE Les élu-e-s de la majorité municipale Emmanuel GRÉGOIRE Catherine BARATTI-ELBAZ Conseiller de Paris, Adjoint à la Maire de Mairie du 12e 01 44 68 12 12 Maire du 12e arrondissement Paris en charge des ressources humaines, Conseillère de Paris du service public et de la modernisation de 130, avenue Daumesnil l’administration Métro Dugommier Les adjoints à la Maire Pénélope KOMITÈS Bus 29 et 87 Richard BOUIGUE Conseillère de Paris, Adjointe à la Maire de Stations Vélib n°12109, n°12028, Premier Adjoint chargé des grands projets, du Paris en charge des espaces verts, conseillère n°12027, n°12029 développement économique et de l’emploi, déléguée auprès de la Maire du 12e chargée Autolib’ : 3 rue Hénard de la vie associative et du budget participatif des affaires sociales, de la santé et de la Eléonore SLAMA solidarité Service des Affaires Générales et Adjointe à la Maire chargée du logement Jean-Louis MISSIKA et de la qualité de l’habitat Conseiller de Paris, Adjoint à la Maire de Paris de l’Enfance (SAGE) 01 44 68 12 12 chargé de l’urbanisme, de l’architecture, des Lundi - vendredi : 8h30 - 17h et jeudi : David GRÉAU Adjoint à la Maire chargé des transports, projets du Grand Paris, du développement 8h30 - 19h30 de la voirie et des déplacements