La Pieve Di San Giusto Di Gruaro E I Suoi Rettori*

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Consensus for Mussolini? Popular Opinion in the Province of Venice (1922-1943)

UNIVERSITY OF BIRMINGHAM SCHOOL OF HISTORY AND CULTURES Department of History PhD in Modern History Consensus for Mussolini? Popular opinion in the Province of Venice (1922-1943) Supervisor: Prof. Sabine Lee Student: Marco Tiozzo Fasiolo ACADEMIC YEAR 2016-2017 2 University of Birmingham Research Archive e-theses repository This unpublished thesis/dissertation is copyright of the author and/or third parties. The intellectual property rights of the author or third parties in respect of this work are as defined by The Copyright Designs and Patents Act 1988 or as modified by any successor legislation. Any use made of information contained in this thesis/dissertation must be in accordance with that legislation and must be properly acknowledged. Further distribution or reproduction in any format is prohibited without the permission of the copyright holder. Declaration I certify that the thesis I have presented for examination for the PhD degree of the University of Birmingham is solely my own work other than where I have clearly indicated that it is the work of others (in which case the extent of any work carried out jointly by me and any other person is clearly identified in it). The copyright of this thesis rests with the author. Quotation from it is permitted, provided that full acknowledgement is made. This thesis may not be reproduced without my prior written consent. I warrant that this authorisation does not, to the best of my belief, infringe the rights of any third party. I declare that my thesis consists of my words. 3 Abstract The thesis focuses on the response of Venice province population to the rise of Fascism and to the regime’s attempts to fascistise Italian society. -

Campolongo Maggiore Camponogara Caorle Cavallino Treporti Ceggia Fossalta Di Piave Gruaro Jesolo Marcon Martellago Meolo Mirano

CARNEVALE METROPOLITANO CAMPOLONGO MAGGIORE CAVALLINO TREPORTI GRUARO QUARTO D’ALTINO www.comune.campolongo.ve.it www.comune.cavallinotreporti.ve.it www.comune.gruaro.ve.it www.comune.quartodaltino.ve.it SABATO 18 FEBBRAIO, ORE 15.00 SABATO 25 FEBBRAIO, ORE 14.30 SABATO 25 FEBBRAIO, ORE 17.00 SABATO 25 FEBBRAIO, ORE 14.30 / 18.30 CARNEVALE DEI RAGAZZI SFILATA CARRI E GRUPPI MASCHERATI FESTA DI CARNEVALE CON SFILATA DI GRUPPI FESTA IN PIAZZA CON ANIMAZIONE Attività gratuite presso il Centro turistico “Brenta” dal capannone di via Treportina con gruppo sbandieratori di MASCHERATI E STAND GASTRONOMICI località Bosco di Sacco di Campolongo Maggiore Montagnana. Oratorio parrocchiale Piazza San Michele In caso di maltempo la festa è rinviata al sabato successivo. Treporti SABATO 25 FEBBRAIO, ORE 21.00 / 24.00 DOMENICA 19 FEBBRAIO, ORE 14.30 DOMENICA 26 FEBBRAIO JESOLO SFILATA NOTTURNA DEI CARRI ALLEGORICI CON 30° EDIZIONE DEL “CARNEVALE IN PIAZZA” ORE 14.30 SFILATA CARRI E GRUPPI MASCHERATI www.jesolo.it ANIMAZIONE Sfilata dei carri allegorici dal piazzale del Municipio in via Roma, dal parcheggio (A&O), lungo via Treportina, via Fausta, via da via Roma a Piazza San Michele. VENERDÌ 24 FEBBRAIO piazzale chiesa e intrattenimento. Latisana con gruppo sbandieratori di Montagnana. Ca’ Savio SABATO 25 FEBBRAIO DOMENICA 5 MARZO, ORE 14.30 ORE 15.30 ESIBIZIONE SBANDIERATORI, ANIMAZIONE PER DOMENICA 26 FEBBRAIO SALZANO 41° EDIZIONE DEL “CARNEVALE DEL DOLCE” BAMBINI CON GONFIABILI, AREA BIMBI con intrattenimento 30° CARNEVALE JESOLANO Grande sfilata di carri allegorici e monumentali da tutto il www.prolocosalzano.it Colora la tua maschera e musica con dj. -

Page 1 EUROPEAN AGRICULTURAL FUND for RURAL

ÿüùúïëø &ñüóíÿöþÿüëö ÿøî ðùü ÿüëö ïĀïöùú÷ïøþU ÿüùúï óøĀïýþý óø üÿüëö ëüïëý øíòëøþóøñøíòëøþóøñ ëøîýíëúïý ëøîýíëúïý Caorle øíòëøþóøñøíòëøþóøñ ëøîýíëúïý ëøîýíëúïý 0N ,N (+N ()N ((N /N (N -N (-N +N (,N )N .N (1N *N ïĂ $ N. (N& N(1 )N$& N() *N$&& À N(/ +N $ & N)1 ,N$ $& & N)) (*N -N$$ && & & N)- .N&$ & N*1 /N& & & N*) úN, 0N& N*- (1N N*/ ((N& N+) ()N& & N+/ (*N& $ & & & N,1 (+N N,+ (,N N,- (-N& & N,/ õïă Short distance Possible walking itinerary Medium distance Possible cycling itinerary Long distance Driving itinerary òïïëýþïüø úüùĀóøíïùðïøóíï KalmYl]\ Z]lo]]f l`] kYf\q k`gj]k g^ l`] dY_ggf g^ N]fa[] Yf\ l`] Zgj\]j Z]lo]]f l`] N]f]lg Yf\ >jamda l`] Yj]Y l`Yl [gmd\ Z] \]Òf]\ Yk N]f]raY Gja % ]flYd] =YklN]f]lg! ]f[gehYkk]k).emfa[ahYdala]kk[Yll]j]\Ydgf_l`]Fgjl`% ]jf 9\jaYla[ [gYkldaf]2 9ffgf] N]f]lg ;Ygjd] ;YnYddafg%Lj]hgjla ;]__aY ;aflg ;YgeY__agj] ;gf[gj\aY KY_allYjaY =jY[d]Y >gkkYdlY \a Hgjlg_jmYjg ?jmYjg B]kgdg Hgjlg_jmYjg HjYeY__agj] KYf Klafg KYf Ea[`]d]YdLY_daYe]flg L]_dag N]f]lgYf\Lgjj]\aEgklg& 9l`gm_` l`] Yj]Y ak kl]]h]\ af `aklgjq Yf\ ak gf] g^ l`] n]jq Òjkl dg[Ylagfk lg Z] k]lld]\ Zq l`] Yf[a]fl N]f]la kge]g^ l`]k]lgofk g^^]j l`]n]jqdYl]kl afl]jek g^ lgmjakl^Y[adala]k& ;gf[gj\aYoYk l`]egklaehgjlYfl []flj] g^ l`] j]_agf l`jgm_`gml ]Yjdq lae]k ÒjklYkYN]f]la[ k]lld]e]fl l`]fYk Y JgeYf úN. -

Ce La Faremo

MARZO 2020 A tutte le famiglie del Comune di Gruaro FOGLIO D’INFORMAZIONE - CULTURA E TRADIZIONI LOCALI CE LA FAREMO UNO STORICO RISULTATO PER Pur se stiamo attraversando un periodo di grande insicurezza dovuto LA SALVAGUARDIA IDRAULICA all’emergenza sanitaria causata dal coronavirus, ci è sembrato doveroso non interrompere completamente la nostra consueta attività. Abbiamo DEL NOSTRO TERRITORIO pertanto deciso di far uscire Gruaro Oggi con il materiale già raccolto, Interventi programmati per € 3.100.000,00 di cui anche come auspicio per un rapido ritorno alla normalità. Ovviamen- € te alcune iniziative culturali descritte in queste pagine e programmate 600.000,00 per il canale scolmatore i cui lavori inizie- dall’Amministrazione Comunale per i prossimi mesi potrebbero subire ranno a breve, e € 2.500.000,00 per la roggia Versiola modifiche nei tempi di realizzazione o nella realizzazione delle stesse. Qui sotto riportiamo il messaggio del sindaco alla popolazione reperibile Anni di stretta collaborazio- buona parte della superficie del anche nel sito istituzionale del Comune. ne fra il Comune di Gruaro e il Comune all’interno del perime- Consorzio di Bonifica Veneto tro giurisdizionale del Consorzio, Cari concittadini, Orientale stanno continuando obbligando così l’Ente ad una ci troviamo insieme ad affrontare una delle più grandi emergen- a portare frutti importanti per puntuale gestione delle opere ze del nostro tempo. Stiamo mettendo in campo tutte le nostre la salvaguardia idraulica ed idrauliche di sua competenza, a forze e azioni che possano servire ad arginare quanto più possi- ambientale del territorio co- fronte del contributo versato da bile la diffusione del Coronavirus. -

Delibera C.C. 21 Del 5 Giugno 2019

Per l’approvazione e conferma del COPIA presente verbale, si sottoscrivono: IL PRESIDENTE F.to CAPPELLETTO MATTEO IL SEGRETARIO COMUNALE COMUNE DI SAN STINO DI LIVENZA F.to NAPOLITANO MARIARITA _______________________ VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE Conformemente al parere espresso in sede di proposta, si attesta, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del T.U.E.L. n. N. 21 del 05-06-2019 Ore 20:00 267/2000, la regolarità tecnica della OGGETTO: presente deliberazione. Approvazione del regolamento per il servizio IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO di mensa scolastica nel Comune di San Stino F.to DEL BELLO ROBERTO di Livenza. _______________________ Sessione Straordinaria Seduta Pubblica di Prima convocazione. Conformemente al parere espresso in sede di proposta, si attesta, ai sensi CAPPELLETTO MATTEO Presente dell’art. 49, comma 1, del T.U.E.L. n. FANTON RITA ELISA Presente 267/2000, la regolarità contabile della TEZZOT GIORGIA Presente presente deliberazione. PELLIZZON STEFANO Presente MARCHIORI MAURO Presente BORTOLUZZO TIZIANO Presente IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Antoniazzi Renza Presente F.to PASQUON STEFANIA SIMONELLA DAVIDE Assente TUIS MARFA Assente _______________________ PARPINEL FLAVIO Presente TOLLARDO FRANCESCA Presente Si attesta la conformità della presente TERRIBILE ELISA Presente deliberazione alle leggi, allo Statuto e CANALI GIUSEPPE Presente ai regolamenti. RICATTO LUCA ETTORE Presente DE STEFANI GIANLUCA Presente IL SEGRETARIO COMUNALE CIBIN CRISTINA Presente F.to NAPOLITANO MARIARITA SUTTO DINO Assente Totale Presenti 14 Totale Assenti 3 Assessori esterni: La presente copia in carta libera, ad uso amministrativo, è conforme Presiede il Sig. CAPPELLETTO MATTEO nella sua qualità di SINDACO. all’originale agli atti del Comune. -

Page 1 R E G I O N E D E L V E N E T O E N E T O DIREZIONE

RRR E G I O N E D E L VVV E N E T O DDDIREZIONE GENERALE SSSCUOLE AUTONOME DEL AAAZIENDA ULSS NNN... 101010 SCOLASTICA PER IL VVVENETO “““VVVENETO OOORIENTALE ””” “““VVVENETO OOORIENTALE ””” PPPROVINCIA DI CCCOMUNI DEL VVVENEZIA “““VVVENETO OOORIENTALE """ AAACCORDO DI PROGRAMMA TRA LA DDDIREZIONE GGGENERALE SSSCOLASTICA PER IL VVVENETO ,,, LE SSSCUOLE AAAUTONOME DEL “““VVVENETO OOORIENTALE ”,”,”, LLL’A’A’A ZIENDA ULSS NNN... 101010 “““VVVENETO OOORIENTALE ”,”,”, LA PPPROVINCIA DI VVVENEZIA E I CCCOMUNI DI AAANNONE VVVENETO ,,, CCCAORLE ,,, CCCEGGIA ,,, CCCINTO CCCAOMAGGIORE ,,, CCCONCORDIA SSSAGITTARIA ,,, EEERACLEA ,,, FFFOSSALTA DI PPPIAVE ,,, FFFOSSALTA DI PPPORTOGRUARO ,,, GGGRUARO ,,, JJJESOLO ,,, MMMEOLO ,,, MMMUSILE DI PPPIAVE ,,, NNNOVENTA DI PPPIAVE ,,, PPPORTOGRUARO ,,, PPPRAMAGGIORE ,,, S.S.S. DDDONÀ DI PPPIAVE ,,, SSSAN MMMICHELE AL TTTAGLIAMENTO ,,, SSSANTO SSSTINO DI LLLIVENZA ,,, TTTEGLIO VVVENETO ,,, TTTORRE DI MMMOSTO PER L '''INTEGRAZIONE SCOLASTSCOLASTICAICA E SOCSOCIALEIALE DEGLI ALUNNI CON DISDISABILITÀABILITÀ ... Repertorio n. 4319 del 25.06.2012 ACCORDO DI PROGRAMMPROGRAMMAAAA tra la Direzione Generale Scolastica per il Veneto, le Scuole Autonome del “Veneto Orientale”, l’Azienda ULSS n. 10 “Veneto Orientale”, la Provincia di Venezia e i Comuni di Annone Veneto, Caorle, Ceggia, Cinto Caomaggiore, Concordia Sagittaria, Eraclea, Fossalta di Piave, Fossalta di Portogruaro, Gruaro, Jesolo, Meolo, Musile di Piave, Noventa di Piave, Portogruaro, Pramaggiore, S. Donà di Piave, San Michele al Tagliamento, Santo Stino di Livenza, Teglio Veneto, Torre di Mosto per l'integrazione scolastica e sociale degli alunni con disabilità. PREMESSO • che nel processo di integrazione degli alunni con disabilità vengono coinvolti, per una proficua collaborazione, in prima istanza la famiglia, quindi la scuola e gli enti pubblici e/o convenzionati, secondo le rispettive competenze, come previsto dalla normativa vigente; • che ai sensi della legge 05/02/1992, n. -

I° Stralcio: Itinerari Ciclabili “DAL LEMENE AL LIVENZA”

I.P.A. VENEZIA ORIENTALE COMUNE DI ANNONE VENETO COMUNE DI CINTO CAOMAGGIORE COMUNE DI PORTOGRUARO COMUNE DI S. STINO DI LIVENZA D.G.R. n. 953 6 Maggio 2008, “ Programmazione decentrata – cofinanziamento di interventi infrastrutturali (L.R. 13/1999 e art. 25 L.R. 35/2001) – Anno 2008 Sistema di percorsi ciclabili nel territorio della Venezia Orientale I° Stralcio: Itinerari Ciclabili “DAL LEMENE AL LIVENZA” RELAZIONE GENERALE 1. INTRODUZIONE La Legge regionale n. 13/1999 "Interventi regionali per i Patti territoriali" la Regione Veneto interviene a sostegno di azioni proposte da soggetti locali, come i Patti territoriali e le Intese Programmatiche d’Area (IPA) finanziando progetti prioritari e dando così modo alla programmazione regionale di rispondere alle esigenze più urgenti del territorio. Nella Venezia Orientale è stata costituita l’IPA della Venezia Orientale, coordinata da un Tavolo di Concertazione (TdC) formato da organismi pubblici e privati, dal Soggetto Responsabile individuato nel Comune di Portogruaro, con l’assistenza tecnica del GAL Venezia Orientale. Il “Tavolo di concertazione” dell’IPA della Venezia Orientale è in particolare formato dai seguenti Enti: - per la parte pubblica: Comuni (di: Annone Veneto, Caorle, Cavallino-Treporti, Ceggia, Cinto Caomaggiore, Concordia Sagittaria, Eraclea, Fossalta di Piave, Fossalta di Portogruaro, Gruaro, Jesolo, Meolo, Musile di Piave, Noventa di Piave, Portogruaro, Pramaggiore, Quarto d’Altino, San Donà di Piave, San Michele al Tagliamento, Santo Stino di Livenza, Teglio Veneto, Torre -

Piano Regolatore Delle Acque

CONSORZIO DI BONIFICA VENETO ORIENTALE Portogruaro - San Donà di Piave (VE) CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA Comune di Eraclea PIANO REGOLATORE DELLE ACQUE 01 RELAZIONE ILLUSTRATIVA Redattori Dott. Ing. Sergio Grego Dott. Ing. Giulio Pianon Dott. Agr. Graziano Paulon Collaboratori Dott. Ing. Erika Grigoletto Dott. Agr. Christian Bonetto Maggio 2018 Piano delle Acque Eraclea - Relazione Illustrativa 1 PREMESSA ............................................................................................................................................................... 4 2 INQUADRAMENTO NORMATIVO ............................................................................................................................. 6 2.1 Normativa comunitaria ....................................................................................................................................... 6 2.2 Normativa nazionale .......................................................................................................................................... 6 2.3 Normativa regionale........................................................................................................................................... 7 2.4 Normativa provinciale ........................................................................................................................................ 7 3 STRUMENTI SOVRAORDINATI ................................................................................................................................ 8 3.1 P.T.R.C. ............................................................................................................................................................ -

Cognome Nome Comune Reddito Complessivo Dichiarato Diritti

RIEPILOGO DICHIARAZIONE UNICA RESA EX ARTT. 46 E 47 D.P.R. n. 445/2000 - REDDITI ANNO 2014 (Dichiarazione anno 2015) CONFERENZA CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA (le autocertificazioni sono depositate presso il Servizio Affari generali) Dichiarazione Dati relativi adempimenti ex art. Partecipazioni all'assunzione di altre Altri eventuali incarichi Beni mobili di proprietà iscritti Cariche sociali assunte 4 comma 2 L. Diritti reali su beni immobili Azioni societarie possedute societarie possedute cariche, presso enti con oneri a carico Reddito complessivo in pubblici registri con (amministratore o sindaco di 441/1982 e art. 14 Cognome Nome Comune con riferimento all'anno con riferimento all'anno con riferimento pubblici o privati, e della finanza pubblica e dichiarato riferimento all'anno della società) con riferimento all'anno lettera f) D. Lgs. della dichiarazione della dichiarazione all'anno della relativi compensi a indicazione dei dichiarazione della dichiarazione 33/2013 relativa ai dichiarazione qualsiasi titolo compensi spettanti familiari fino al corrisposti secondo grado abitazione e garage di ALIPRANDI LORETTA MEOLO € 38.369,00 VW POLO TG EM383LZ no proprietà in Comune di Meolo ANDREOTTI PATRIZIA NOALE VEDI SITO DEL COMUNE BARBIERO MONICA MARTELLAGO VEDI SITO DEL COMUNE proprietà 66,66% abitazione principale a Fossò; proprietà pertinenza 66,66% garage C6 a Fossò; proprietà 66,66% BOSCARO FEDERICA FOSSO' € 94.586,00 FORD FOCUS; DACIA DUSTER fabbricato a Fossò; proprietà 66,66% garage C6 a Fossò; proprietà 50% negozio a Fossò (Commissario straordinario) BUMMA PIERA CAORLE VENEZIA (più di 15.000 BRUGNARO LUIGI VEDI SITO DEL COMUNE abitanti) fabbricato di proprietà in CACCIAVILLANI CETERINA STRA € 123.957,00 BMW 320I DD519KW anno 2017 no Comune di Stra n. -

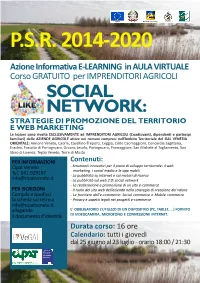

\\Servercipat\Dati\PSR\Misura 1

Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone rurali P.S.R. 2014-2020 PROGRAMMA DI SVILUPPO LOCALE 2014 2020 - Punti Superfici Linee nella Venezia Orientale Delibera GAL n. 39 del 10.4.2019 - Misura 1.2.1 Sostegno ad attività dimostrative e azioni di informazione - PC 1 - Itinerari Azione Informativa E-LEARNING in AULA VIRTUALE Corso GRATUITO per IMPRENDITORI AGRICOLI SOCIAL NETWORK: STRATEGIE DI PROMOZIONE DEL TERRITORIO E WEB MARKETING Le lezioni sono rivolte ESCLUSIVAMENTE ad IMPRENDITORI AGRICOLI (Coadiuvanti, dipendenti e partecipi familiari) delle AZIENDE AGRICOLE attive nei comuni compresi nell’Ambito Territoriale del GAL VENEZIA ORIENTALE: Annone Veneto, Caorle, Cavallino-Treporti, Ceggia, Cinto Caomaggiore, Concordia Sagittaria, Eraclea, Fossalta di Portogruaro, Gruaro, Jesolo, Portogruaro, Pramaggiore, San Michele al Tagliamento, San Stino di Livenza, Teglio Veneto, Torre di Mosto PER INFORMAZIONI Contenuti: Cipat Veneto - Strumenti innovativi per il piano di sviluppo territoriale: il web Tel. 041.929167 marketing, i social media e le app mobili - La pubblicità su Internet e sui motori di ricerca [email protected] - La pubblicità sul web 2.0: social network - La realizzazione e promozione di un sito e-commerce PER ISCRIZIONI - Il ruolo del sito web dell’azienda nella strategia di creazione del valore Compila e spedisci - Le frontiere dell’e-commerce: Social commerce e Mobile commerce la scheda sul retro a - Privacy e aspetti legali nei progetti e-commerce [email protected] allegando E’ OBBLIGATORIO L’UTILIZZO DI UN DISPOSITIVO (PC, TABLET, ...) FORNITO il documento d’identità DI VIDEOCAMERA, MICROFONO E CONNESSIONE INTERNET. Durata corso: 16 ore Calendario: tutti i giovedì dal 25 giugno al 23 luglio - orario 18:00 / 21:30 P.S.R. -

Valori Agricoli Medi Della Provincia Annualità 2019

Ufficio del territorio di VENEZIA Data: 25/02/2019 Ora: 11.28.01 Valori Agricoli Medi della provincia Annualità 2019 Dati Pronunciamento Commissione Provinciale Pubblicazione sul BUR n.- del 21/01/2019 n.- del - REGIONE AGRARIA N°: 1 REGIONE AGRARIA N°: 2 - - Comuni di: ANNONE VENETO, CINTO CAOMAGGIORE, CONCORDIA Comuni di: CEGGIA, FOSSALTA DI PIAVE, MARCON, MEOLO, MUSILE SAGITTARIA, FOSSALTA DI PORTOGRUARO, GRUARO, DI PIAVE, NOVENTA DI PIAVE, QUARTO D`ALTINO, SAN DONA` DI PORTOGRUARO, PRAMAGGIORE, S MICHELE TAGLIAMENTO, SAN PIAVE, TORRE DI MOSTO STINO DI LIVENZA, TEGLIO VENETO COLTURA Valore Sup. > Coltura più Informazioni aggiuntive Valore Sup. > Coltura più Informazioni aggiuntive Agricolo 5% redditizia Agricolo 5% redditizia (Euro/Ha) (Euro/Ha) BOSCO CEDUO MISTO 33000,00 33000,00 BOSCO D`ALTO FUSTO 38000,00 38000,00 FRUTTETO (PIANTE COMPRESE) 83000,00 83000,00 INCOLTO PRODUTTIVO 33000,00 33000,00 ORTO IRRIGUO 78000,00 PRATO 40000,00 40000,00 SEMINATIVO 66000,00 67000,00 SEMINATIVO ARBORATO 66000,00 67000,00 SEMINATIVO IRRIGUO 66000,00 VIGNETO D.O.C. (PIANTE COMPRESE) 118000,00 SI SI 113000,00 SI SI VIGNETO (PIANTE COMPRESE) 81000,00 77000,00 VIVAIO (SOLO TERRENO) 77000,00 77000,00 Pagina: 1 di 3 Ufficio del territorio di VENEZIA Data: 25/02/2019 Ora: 11.28.01 Valori Agricoli Medi della provincia Annualità 2019 Dati Pronunciamento Commissione Provinciale Pubblicazione sul BUR n.- del 21/01/2019 n.- del - REGIONE AGRARIA N°: 3 REGIONE AGRARIA N°: 4 - - Comuni di: CAORLE, JESOLO, ERACLEA Comuni di: CAMPOLONGO MAGGIORE, CAMPONOGARA, DOLO, FIESSO D`ARTICO, FOSSO`, MARTELLAGO, MIRANO, NOALE, PIANIGA, SALZANO, SANTA MARIA DI SALA, SCORZE`, SPINEA, STRA, VIGONOVO COLTURA Valore Sup. -

The Friulian Linguistic Area the Friulian-Speaking Area

The friulian linguistic area The Friulian-speaking area includes the north-eastern part of the Italian peninsula. To the north the border of the Friulian-speaking area is the Alp watershed, to the east the border sometimes runs parallel to the state border of Slovenia, and then follows the lower course of the Isonzo River down to the sea; to the south the border is represented by the Adriatic Sea, whilst to the west the Friulian-speaking area borders the Veneto region, on the upper course of the Livenza River, and then runs down to the sea excluding the western part of the province of Pordenone and including the eastern part of the province of Venice. The Friulians that actively speak the language in the region are approximately half a million, according to the data of a recent sociolinguistic survey conducted by the University of Udine. We start with geography and some figures, to specify the area we are dealing with, i.e. by demarcating the area we can consider as Friulian from a linguistic point of view and by providing an estimate of the people that actually speak the Friulian language. Geography has its weight, obviously, because Friuli is and was a gateway and a meeting point for different cultures and peoples, a place where the three main ‘linguistic’ souls of Europe come into contact: the neo-Latin one, which we belong to, and then the Germanic and Slavic ones. To the north, the border of the Friulian-speaking language is the Alp watershed, from the state border of Austria; to the east the border runs parallel with the state border