Biologia Craig Heller Sallyh

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

'Fuyu' Persimmon Fruits

Scientia Horticulturae 172 (2014) 292–299 Contents lists available at ScienceDirect Scientia Horticulturae journal homepage: www.elsevier.com/locate/scihorti The accumulation of tannins during the development of ‘Giombo’ and ‘Fuyu’ persimmon fruits ∗ Magda Andréia Tessmer, Ricardo Alfredo Kluge, Beatriz Appezzato-da-Glória University of São Paulo/ESALQ, Department of Biological Sciences, C.P. 13418-900 Piracicaba, SP, Brazil a r t i c l e i n f o a b s t r a c t Article history: Tannins are responsible for the astringency of persimmon fruits. The present study compared the develop- Received 7 November 2013 ment of ‘Giombo’ (PVA) and ‘Fuyu’ (PCNA) persimmon fruits until maturity to determine if the difference Received in revised form 16 April 2014 in astringency between the two cultivars is related to the early accumulation of tannins in the cells or Accepted 18 April 2014 to differences in the pattern of tannin accumulation during cell differentiation, cell density or the con- centrations of total and soluble tannins. Persimmon flowers and fruits were collected from a commercial Keywords: orchard in Mogi das Cruzes during the 2010–2011 harvest season at predetermined stages until the fruit Anatomy reached commercial maturity. Structural analyses were performed by light, scanning and transmission Astringency electron microscopy, and quantitative analyses of tannin cell density, tannin cell index and total and Diospyros kaki L. soluble tannins were also performed. In both cultivars, the ovary already exhibited a small number of Tannin cells tannin cells. Throughout development, the ‘Giombo’ persimmon possessed higher tannin cell density and higher levels of total and soluble tannins compared to ‘Fuyu’. -

Book of Abstracts

8th Regional Biophysics Conference Book of Abstracts Zreče, Slovenia 16th to 20th May 2018 Organized by: #ReBiCon2018 Editors: Hana Majaron, Petra Čotar, Monika Koren, Neža Golmajer Zima Published by: Slovenian Biophysical Society Contents 1 Maps 3 2 Programme 5 3 Abstracts 15 4 Organizing and scientific committe 165 1 Maps Poster and exhibition halls: 2 Programme Wednesday, 16. 5. 2018 11:15 Registration (11:15 - 12:45) 14:00 Registration (14:00 - 19:00) 15:45 Opening System biology, bioinformatics, omics 16:00 Plenary lecture: Mario Cindrić (HR) - Identification of microorganisms by mass spectrometry 16:45 Invited lecture: Marko Djordjević (RS) - Biophysical modeling of bacterial immune system regulation 17:15 Oral: Gergely J. Szöllősi (HU) - Tissue size regulation amplifies the effect of asymmetrical cell divisions on cancer incidence Ultrafast phenomena 17:30 Plenary lecture: Janos Hajdu (HU) - X-ray Diffraction from Single Particles and Biomolecules 18:15 Contributing lecture: Petar H. Lambrev (HU) - Ultrafast energy transfer dynamics in photosynthetic light-harvesting complexes probed by two-dimensional electronic spectroscopy 18:45 Oral: Sofia M. Kapetanaki (UK) - Understanding the interplay of heme and carbon monoxide in ion channel regulation 19:15 Get-together dinner Thursday, 17. 5. 2018 8:00 Breakfast & Registration Advanced imaging and spectroscopies 8:45 Plenary lecture: Michal Cagalinec (SK) - Cell biophysics of fluorescent probes for super-resolution optical microscopy 9:30 Invited lecture: Iztok Urbančič (SI) - Advanced STED microscopy of the membrane organisation in activating T-cells 10:00 Contributing lecture: Mario Brameshuber (AT) - Monovalent T-cell antigen receptor complexes drive T-cell antigen recognition 10:30 Oral: Josef Lazar (CZ) - 2P or not 2P: single-photon vs. -

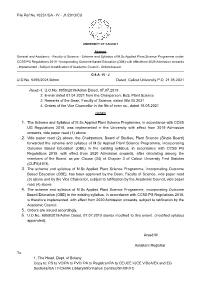

U.O.No. 5455/2021/Admn Dated, Calicut University.P.O, 21.05.2021

File Ref.No.16231/GA - IV - J1/2013/CU UNIVERSITY OF CALICUT Abstract General and Academic - Faculty of Science - Scheme and Syllabus of M.Sc Applied Plant Science Programme under CCSS PG Regulations 2019 - Incorporating Outcome Based Education (OBE) with effect from 2020 Admission onwards - Implemented - Subject to ratification of Academic Council - Orders Issued. G & A - IV - J U.O.No. 5455/2021/Admn Dated, Calicut University.P.O, 21.05.2021 Read:-1. U.O.No. 8959/2019/Admn Dated, 07.07.2019 2. E-mail dated 07.04.2021 from the Chairperson, BoS, Plant Science 3. Remarks of the Dean, Faculty of Science, dated 08d.05.2021 4. Orders of the Vice Chancellor in the file of even no., dated 16.05.2021 ORDER 1. The Scheme and Syllabus of M.Sc Applied Plant Science Programme, in accordance with CCSS UG Regulations 2019, was implemented in the University with effect from 2019 Admission onwards, vide paper read (1) above. 2. Vide paper read (2) above, the Chairperson, Board of Studies, Plant Science (Single Board) forwarded the scheme and syllabus of M.Sc Applied Plant Science Programme, incorporating Outcome Based Education (OBE) in the existing syllabus, in accordance with CCSS PG Regulations 2019, with effect from 2020 Admission onwards, after circulating among the members of the Board, as per Clause (34) of Chapter 3 of Calicut University First Statutes (CUFS)1976. 3. The scheme and syllabus of M.Sc Applied Plant Science Programme, incorporating Outcome Based Education (OBE), has been approved by the Dean, Faculty of Science, vide paper read (3) above and by the Vice Chancellor, subject to ratification by the Academic Council, vide paper read (4) above. -

The Effects of Tannins in Monogastric Animals with Special Reference To

molecules Review The Effects of Tannins in Monogastric Animals with Special Reference to Alternative Feed Ingredients Zahra Mohammed Hassan 1 , Tlou Grace Manyelo 1,2 , Letlhogonolo Selaledi 1,3 and Monnye Mabelebele 1,* 1 Department of Agriculture and Animal Health, College of Agriculture and Environmental Sciences, University of South Africa, Florida 1710, South Africa; [email protected] (Z.M.H.); [email protected] (T.G.M.); [email protected] (L.S.) 2 Department of Agricultural Economics and Animal Production, University of Limpopo, Sovenga 0727, South Africa 3 Department of Zoology and Entomology, Mammal Research Institute, Faculty of Natural and Agricultural Sciences, University of Pretoria, Hatfield 0028, South Africa * Correspondence: [email protected]; Tel.: +27-11-471-3983 Academic Editors: Teresa Escribano-Bailón and Ignacio García-Estévez Received: 16 September 2020; Accepted: 12 October 2020; Published: 14 October 2020 Abstract: Over recent years, the monogastric animal industry has witnessed an increase in feed prices due to several factors, and this trend is likely to continue. The hike in feed prices is mostly due to extreme competition over commonly used conventional ingredients. For this trend to be subdued, alternative ingredients of both plant and animal origin need to be sourced. These types of ingredients are investigated with the aim of substituting all or some of the conventional compounds. However, alternative ingredients often have a double-edged sword effect, in that they can supply animals with the necessary nutrients although they contain antinutritional factors such as tannins. Tannins are complex secondary metabolites commonly present in the plant kingdom, known to bind with protein and make it unavailable; however, recently they have been proven to have the potential to replace conventional ingredients, in addition to their health benefits, particularly the control of zoonotic pathogens such as Salmonella. -

Phenolics, Nitrogen, and Biotic Interactions

Vicki Huizu Guo Decker Umeå Plant Science Centre Institutionen för fysiologisk botanik Umeå 2016 Phenolics, Nitrogen, and Biotic Interactions — A Study of Phenylpropanoid Metabolites and Gene Expression in the Leaves of Populus tremula. Vicki Huizu Guo Decker Fysiologisk Botanik Umeå universitet, 901 87 Umeå www.umu.se Umeå 2016 -Anyone who never made a mistake never tried anything new -- Albert Einstein To my dear family This work is protected by the Swedish Copyright Legislation (Act 1960:729) ISBN: 978-91-7601-590-2 Front cover by Vicki Huizu Guo Decker Elektronisk version tillgänglig på http://umu.diva-portal.org/ Tryck/Printed by: KBC Servicecenter, Umeå University Umeå Sweden, 2016 List of papers I. Bandau F, Decker VHG, Gundale MJ, Albrectsen BR. 2015. Genotypic Tannin Levels in Populus tremula Impact the Way Nitrogen Enrichment Affects Growth and Allocation Responses for Some Traits and Not for Others. PLoS One 10(10). II. Decker VGH, Bandau F, Gundale MJ, Cole CT, Albrectsen BR. 2016. Aspen Phenylpropanoid Genes’ Expression Levels Correlate With Genets’ Tannin Richness and Vary Both in Responses to Soil Nitrogen and Associations With Phenolic Profiles. (accepted for publishing in Tree Physiology) III. Decker VGH.*, Siddique A.*, Albrectsen BR. 2016. Specialist Leaf Beetles Enrich Diversity of Endophytic Fungi in Aspen Leaves, and Mask Intra-specific Host Specificity (Manuscript) IV. Decker VGH, Agostinelli M, Chen SS, Cleary M, Witzell J, Albrectsen BR. 2016. Foliar fungal endophytes respond to nitrogen fertilization and herbivory -

Exploring Uncharted Territories of Plant Specialized Metabolism in the Postgenomic Era

! !"#$%&'()*+(,-.&/01*20&&'/%&'03*%4*5$.(/*6#0,'.$'701* 80/.9%$'3:*'(*/-0*5%3/)0(%:',*!&.*** !"#$%&'()'!*+","-./0!"#'*12'!.1345$'6$13!"#$ 1Whitehead Institute for Biomedical Research, Cambridge, Massachusetts, 02142, United States, email: [email protected] 2Department of Biology, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, Massachusetts, 02139, United States !"#$%&'() !"#$%&'%(#)*+#,&-.'%!+/*0&,12&'*"2.)1$,/*-%.!30,4#!%!/*+1',%5.+%$!/*+#,&-.'%$*#06%0##2%06/* +#,&-.'.0* *+(,&-.,) 7.2*+%''#00%&/*41+&0!*4&8#*4&20#!!#)*"'&0,!*9.2*9..)/*2&:*+&,#2%&'!*&0)*+#)%$%0#!;*<,*%!*.0'3* :%,4%0*,4#*"&!,*,:.*$#0,12%#!*,4&,*:#*4&8#*-#610*,.*$.00#$,*"&2,%$1'&2*"'&0,*+#,&-.'%,#!*:%,4* ,4#%2*!"#$%9%$*"2."#2,%#!*&0)*1,%'%,%#!;*=%0$#*,4#*1,%'%,3*.9*$'&!!%$&'*+.'#$1'&2*6#0#,%$!*%!*'%+%,#)* -#3.0)*+.)#'*!"#$%#!/*,4#*8&!,*!"#$%&'%(#)*+#,&-.'%$*!3!,#+!*"2#!#0,*%0*,4#*>&2,4?!*9'.2&*2#+&%0* '&26#'3*10!,1)%#);*@%,4*,4#*#A"'.)%06*6#0.+%$!*2#!.12$#!*&0)*&*2&"%)'3*#A"&0)%06*,..'-.A*.8#2* ,4#*"&!,*)#$&)#/*#A"'.2&,%.0*.9*"'&0,*!"#$%&'%(#)*+#,&-.'%!+*%0*0.0+.)#'*!"#$%#!*%!*-#$.+%06* +.2#*9#&!%-'#*,4&0*#8#2*-#9.2#;*B#2#/*:#*2#8%#:*,4#*!,&,#5.95,4#5&2,*,..'!*,4&,*#0&-'#*,4%!*2&"%)* "2.62#!!;*@#*"2#!#0,*2#$#0,*#A&+"'#!*.9*)#*0.8.*-%.!30,4#,%$*"&,4:&3*)%!$.8#23*,4&,*#+"'.3!* 8&2%.1!*%00.8&,%8#*&""2.&$4#!;*@#*&'!.*)2&:*&,,#0,%.0*,.*,4#*4%64#25.2)#2*.26&0%(&,%.0*.9*"'&0,* !"#$%&'%(#)*+#,&-.'%!+*&,*!1-$#''1'&2/*$#''1'&2/*,%!!1#/*%0,#2.26&0*&0)*%0,#2!"#$%#!*'#8#'!/*:4%$4* :%''*4&8#*%+".2,&0,*%+"'%$&,%.0!*9.2*91,12#*)#!%60*.9*$.+"2#4#0!%8#*+#,&-.'%$*#06%0##2%06* !,2&,#6%#!;* -

Factors Affecting Skin Tannin Extractability in Ripening Grapes

Article pubs.acs.org/JAFC Factors Affecting Skin Tannin Extractability in Ripening Grapes Keren A. Bindon,*,† S. Hadi Madani,§ Phillip Pendleton,§,# Paul A. Smith,† and James A. Kennedy†,⊥ † The Australian Wine Research Institute, P.O. Box 197, Glen Osmond, SA 5064, Australia § Ian Wark Research Institute, University of South Australia, Mawson Lakes, SA 5095, Australia # School of Pharmacy and Medical Science, University of South Australia, G.P.O. Box 2471, Adelaide, SA 5001, Australia ⊥ Department of Viticulture and Enology, California State UniversityFresno, 2360 East Barstow Avenue, MS VR89, Fresno, California 93740-8003, United States *S Supporting Information ABSTRACT: The acetone-extractable (70% v/v) skin tannin content of Vitis vinifera L. cv. Cabernet Sauvignon grapes was found to increase during late-stage ripening. Conversely, skin tannin content determined following ethanol extraction (10, 20, and 50% v/v) did not consistently reflect this trend. The results indicated that a fraction of tannin became less extractable in aqueous ethanol during ripening. Skin cell walls were observed to become more porous during ripening, which may facilitate the sequestering of tannin as an adsorbed fraction within cell walls. For ethanol extracts, tannin molecular mass increased with advancing ripeness, even when extractable tannin content was constant, but this effect was negligible in acetone extracts. Reconstitution experiments with isolated skin tannin and cell wall material indicated that the selectivity of tannin adsorption by cell walls -

Physiological Responses of White Grape Berries to Sunlight Exposure

Physiological responses of white grape berries to sunlight exposure By Letizia Rocchi Dissertation presented for the degree of Doctor of Philosophy In Plant Biology and Production At Universitá degli Studi di Milano Department of Agricultural & Envinronmental Science Supervisor: Prof. Osvaldo Failla Co-Supervisor: Prof. Markus Keller November 2015 1 Table of Contents Declaration ............................................................................................ 4 Summary ............................................................................................... 5 Dissertation ........................................................................................... 8 Acknowledgements ................................................................................ 9 Chapter 1 Introduction: photosynthetic pigments and flavonoids ............... 10 1.1 Berry structure and development ..................................................... 10 1.2 Composition in white Vitis vinifera grapes ...................................... 11 1.2.1 Photosynthesis in leaves and fruits ............................................ 11 1.2.2 Photosynthetic pigments ........................................................... 15 1.2.3 The Flavonoids ........................................................................ 18 1.3 Abiotic stress effects ...................................................................... 28 1.4 Introduction to destructive and non-destructive pigment and flavonoid determination ..................................................................................... -

Autophagy-Related Direct Membrane Import from ER/Cytoplasm Into the Vacuole Or Apoplast: a Hidden Gateway Also for Secondary Metabolites and Phytohormones?

Int. J. Mol. Sci. 2014, 15, 7462-7474; doi:10.3390/ijms15057462 OPEN ACCESS International Journal of Molecular Sciences ISSN 1422-0067 www.mdpi.com/journal/ijms Review Autophagy-Related Direct Membrane Import from ER/Cytoplasm into the Vacuole or Apoplast: A Hidden Gateway also for Secondary Metabolites and Phytohormones? Ivan Kulich 1 and Viktor Žárský 1,2,* 1 Department of Experimental Plant Biology, Faculty of Sciences, Charles University, Viničná 5, 128 43 Prague 2, Czech Republic; E-Mail: [email protected] 2 Institute of Experimental Botany, Academy of Sciences of the Czech Republic, Rozvojová 263, 165 02 Prague 6, Czech Republic * Author to whom correspondence should be addressed; E-Mail: [email protected]; Tel.: +420-221-951683; Fax: +420-221-951704. Received: 27 February 2014; in revised form: 18 March 2014 / Accepted: 18 March 2014 / Published: 29 April 2014 Abstract: Transportation of low molecular weight cargoes into the plant vacuole represents an essential plant cell function. Several lines of evidence indicate that autophagy-related direct endoplasmic reticulum (ER) to vacuole (and also, apoplast) transport plays here a more general role than expected. This route is regulated by autophagy proteins, including recently discovered involvement of the exocyst subcomplex. Traffic from ER into the vacuole bypassing Golgi apparatus (GA) acts not only in stress-related cytoplasm recycling or detoxification, but also in developmentally-regulated biopolymer and secondary metabolite import into the vacuole (or apoplast), exemplified by storage proteins and anthocyanins. We propose that this pathway is relevant also for some phytohormones’ (e.g., auxin, abscisic acid (ABA) and salicylic acid (SA)) degradation. -

Formation and Change of Chloroplast-Located Plant Metabolites in Response to Light Conditions

International Journal of Molecular Sciences Review Formation and Change of Chloroplast-Located Plant Metabolites in Response to Light Conditions Yiyong Chen 1, Bo Zhou 1 ID , Jianlong Li 1, Hao Tang 1, Jinchi Tang 1,* and Ziyin Yang 2,* 1 Tea Research Institute, Guangdong Academy of Agricultural Sciences & Guangdong Provincial Key Laboratory of Tea Plant Resources Innovation and Utilization, Guangzhou 510640, China; [email protected] (Y.C.); [email protected] (B.Z.); [email protected] (J.L.); [email protected] (H.T.) 2 Guangdong Provincial Key Laboratory of Applied Botany & Key Laboratory of South China Agricultural Plant Molecular Analysis and Genetic Improvement, South China Botanical Garden, Chinese Academy of Sciences, Guangzhou 510650, China * Correspondence: [email protected] (J.T.); [email protected] (Z.Y.); Tel.: +86-20-8516-1049 (J.T.); +86-20-3807-2989 (Z.Y.) Received: 26 January 2018; Accepted: 23 February 2018; Published: 26 February 2018 Abstract: Photosynthesis is the central energy conversion process for plant metabolism and occurs within mature chloroplasts. Chloroplasts are also the site of various metabolic reactions involving amino acids, lipids, starch, and sulfur, as well as where the production of some hormones takes place. Light is one of the most important environmental factors, acting as an essential energy source for plants, but also as an external signal influencing their growth and development. Plants experience large fluctuations in the intensity and spectral quality of light, and many attempts have been made to improve or modify plant metabolites by treating them with different light qualities (artificial lighting) or intensities. In this review, we discuss how changes in light intensity and wavelength affect the formation of chloroplast-located metabolites in plants. -

Invited Review: Tannins As a Potential Alternative to Antibiotics to Prevent Coliform Diarrhea in Weaned Pigs

Animal (2020), 14:1, pp 95–107 © The Author(s) 2019. This is an Open Access article, distributed under the terms of the Creative Commons Attribution licence (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), which permits unrestricted re-use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. animal doi:10.1017/S1751731119002143 Invited review: Tannins as a potential alternative to antibiotics to prevent coliform diarrhea in weaned pigs M. Girard† and G. Bee Swine Research Unit, Agroscope, 1725 Posieux, Switzerland (Received 24 August 2018; Accepted 13 August 2019; First published online 1 October 2019) In addition to a multifactorial etiology of nutritional, social and environmental stressors, post-weaning diarrhea (PWD) in pigs is often related to infection with specific pathogens such as enterotoxigenic Escherichia coli (ETEC). In swine farming operations, the incidence of PWD is a global concern and is associated with an unbalanced gut status, resulting in poor performance and high antimicrobial consumption via prophylaxis and metaphylaxis. Increases in antimicrobial resistance are reinforcing an already- urgent need for sustainable, alternative solutions for maintaining optimal gut health in livestock. Tannin-rich plants and extracts contain bioactive compounds that could be of great interest in this respect. This review describes how the use of tannins around weaning could be beneficial for pigs, with special emphasis on the reduction of ETEC-related PWD. An overview of the broad chemical diversity of tannins is presented together with their physicochemical and biological properties, as well as how they may be metabolized in the digestive tract. The pharmacological effects exerted by tannins are summarized; more precisely, the possible mechanisms by which tannins can disrupt the different steps of the pathogenesis of ETEC-related PWD are highlighted. -

New Cell Component Important to Tea and Wine-Making 10 September 2013

New cell component important to tea and wine-making 10 September 2013 Scientists have discovered where plants build Geneviève Conéjéro said: "Tannins, also called tannins, complex chemicals used by plants for condensed tannins or proanthocyanidins, are defence and protection. The source is the thought to play diverse roles such as defense tannosome, a newly discovered organelle that is against herbivores and pathogens or ultraviolet found in most land plants. protection. They give feeling of pungency in the mouth, the feel of a cat's tongue licking your hand. All living things are made from cells; whether they Common sense associates tannins with immature are single-celled organisms like amoeba, or unripe fruit, and people ironically say 'this fruit is too enormous entities like Giant Redwoods (in which green'. More seriously, plant tannins have been millions of cells make up the body of the used since the Neolithic times to prevent spoilage organism). Although cells may become specialised of animal skins, and therefore first to manufacture for particular roles in an organism, they each leather laces and soles protecting feet of rough undertake many different tasks. Internally each cell ground." is furnished with a range of smaller bodies – termed organelles – that perform those various The result was unexpected and was checked and essential functions; e.g. chloroplasts in plant cells rechecked. Conéjéro added: "To come to that which are involved in photosynthesis, mitochondria conclusion and propose a somewhat revolutionary in both animal and plant cells engaged in model, we needed a multidisciplinary approach respiration, and ribosomes that are essential for associating several microscopy and biochemistry protein synthesis.