La Commune D'entrechaux (Vaucluse). Étude Géographique

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Route Wegbeschreibung C

b Route Wegbeschreibung c Vanaf het toerismebureau van Vaison-La-Romaine, Vom Office de Tourisme in Vaison-La-Romaine VAISON-LA- 4 a rij de “avenue Général de Gaulle” op. Aan het fahren Sie die Avenue du Général de Gaulle hinauf bis ROMAINE rondpunt, ga rechtdoor, vervolgens naar links en zu dem Kreisverkehr, dort geradeaus, dann links und d a dan naar rechts de D51 op. anschließend rechts auf die D51. 1 2 3 b Op het kruispunt met de D94, ga verder rechtdoor. An der Kreuzung zur D94 geht es weiter geradeaus. 6 m’ Voor Le Palis, neem links (aanduiding “Baud”). Kurz vor Le Palis fahren Sie links (Ausschilderung CAIRANNE SAINT-MARCELLIN- c Volg de fietsroute bewegwijzering. „Baud“). Folgen Sie dem ausgeschilderten Fahrradweg. f RASTEAU ROAIX LES-VAISON p’ n’ Aan het rond punt, neem rechts richting Roaix. Am Kreisverkehr biegen Sie rechts ab in Richtung e d Rechtover de post neemt u rechts. Vervolgens Roaix. Gegenüber der Post fahren Sie rechts, dann links links. Ga verder rechtdoor tot in Rasteau. und anschließend geradeaus bis nach Rasteau. g e’ d’ In Rasteau, neem links ter hoogte van het In Rasteau fahren Sie links in Richtung Office de e toerismebureau. Daal de “rue des écoles” af. Tourisme, dann die Rue des Ecoles hinab bis zum o’ Neem rechts aan de stop. Aan het rond punt, Stoppschild, dort rechts und am Kreisverkehr wieder neem rechts en volg de fietsroute bewegwijzering. rechts entlang dem ausgeschilderten Fahrradweg. l’ Aan het kruisptun met de D51, neem links richting An der Kreuzung mit der D51 fahren Sie links bis l f Cairanne. -

Déviation À Violès : Quand Les Poids Lourds Ne Sont Pas Les Bienvenus

30 septembre 2021 | Déviation à Violès : quand les poids lourds ne sont pas les bienvenus Déviation à Violès : quand les poids lourds ne sont pas les bienvenus L’association ‘Violès sans poids lourds’ peut s’appuyer sur la mobilisation de ses 1 100 adhérents, tous engagés dans un bras de fer de longue date : dévier les poids lourds afin de désengorger le centre du village et retrouver sécurité et sérénité. Malgré un projet qui prend forme et des premiers travaux, l’association déplore certains retards qui repousse la déviation à l’horizon 2025. La tenue de l’assemblée générale de ‘Violès sans poids lourds’ à la salle des fêtes a été l’occasion de faire le point. Devant un aréopage d’élus concernés par ce grand chantier (Marie-France Lorho, députée de la 4e circonscription, Yann Bompard et Sophie Rigaut, conseillers départementaux, Louis Biscarrat, maire de Jonquières, et ceux de Vaison-la-Romaine et Entrechaux), le nouveau président Jonathan Goyon a présenté le projet de grande déviation de Violès. L’association intervient auprès des autorités politiques et administratives afin que soit réalisé, le plus tôt possible, un itinéraire de contournement permettant de dévier les poids lourds, sauf pour desserte locale, en leur proposant un axe structurant plus adapté à leur https://www.echodumardi.com/politiqueetterritoire/deviation-a-violes-quand-les-poids-lourds-ne-sont-pas-les-bienvenus/ 1/4 30 septembre 2021 | Déviation à Violès : quand les poids lourds ne sont pas les bienvenus trafic. Le projet de déviation Ce projet comporte deux parties essentielles : l’élargissement de la RD23 de Camaret-sur-Aigues à Sablet. -

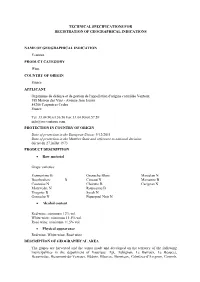

Technical Specifications for Registration of Geographical Indications

TECHNICAL SPECIFICATIONS FOR REGISTRATION OF GEOGRAPHICAL INDICATIONS NAME OF GEOGRAPHICAL INDICATION Ventoux PRODUCT CATEGORY Wine COUNTRY OF ORIGIN France APPLICANT Organisme de défense et de gestion de l'appellation d'origine contrôlée Ventoux 388 Maison des Vins - Avenue Jean Jaurés 84206 Carpentras Cedex France Tel. 33.04.90.63.36.50 Fax 33.04.90.60.57.59 [email protected] PROTECTION IN COUNTRY OF ORIGIN Date of protection in the European Union: 9/12/2011 Date of protection in the Member State and reference to national decision: décret du 27 juillet 1973 PRODUCT DESCRIPTION Raw material Grape varieties: Vermentino B Grenache Blanc Marselan N Bourboulenc B Cinsaut N Marsanne B Counoise N Clairette B Carignan N Mourvedre N Roussanne B Viognier B Syrah N Grenache N Piquepoul Noir N Alcohol content Red wine: minimum 12% vol. White wine: minimum 11.5% vol. Rosé wine: minimum 11.5% vol. Physical appearance Red wine, White wine, Rosé wine DESCRIPTION OF GEOGRAPHICAL AREA The grapes are harvested and the wines made and developed on the territory of the following municipalities in the department of Vaucluse: Apt, Aubignan, Le Barroux, Le Beaucet, Beaumettes, Beaumont-du-Ventoux, Bédoin, Blauvac, Bonnieux, Cabrières-d'Avignon, Caromb, Carpentras, Caseneuve, Crestet, Crillonle-Brave, Entrechaux, Flassan, Fontaine-de-Vaucluse, Gargas, Gignac, Gordes, Goult, Joucas, Lagnes, Lioux, Loriol-du-Comtat, Malaucène, Malemort- du-Comtat, Maubec, Mazan, Méthamis, Modène, Mormoiron, Murs, Pernes, Robion, La Roque- sur-Pernes, Roussillon, Rustrel, Saignon, Saumane, Saint-Didier, Saint-Hippolyte-le-Graveron, Saint-Martin-de-Castillon, Saint-Pantaléon, Saint-Pierre-de-Vassols, Saint-Saturnin-d'Apt, Venasque, Viens, Villars and Villes-sur-Auzon. -

Carpentras Vaison La Romaine

Horaires du 01/09/17 Zones tarifaires Titres de transport au 31/08/18 Tickets : Zone 1 Zone 2 Abonnements : Zone 1 Zone 2 Ticket à l’unité 2,10 € 2,60 € Mensuel tout public 36,00 € 46,50 € Mensuel étudiants, 11 Communes de départ Carnet de 10 tickets 15,50 € 20,70 € apprentis, jeunes - 26 ans 26,00 € 36,00 € en formation ou d’arrivée CARPENTRAS CARPENTRAS - LE GRAVEYRON SAINT HIPPOLYTE SPÉCIAL ABONNÉS Annuel tout public 310 € 414 € MALAUCENE 1,00 € 1,50 € SAINT HIPPOLYTE LE GRAVEYRON - - Roue libre (3 mois gratuits !) MALAUCENE - - - CRESTET (ticket aller-retour) Annuel étudiants, 155 € 207 € CRESTET 2 2 1 1 LA ROMAINE VAISON apprentis, jeunes - 26 ans (6 mois gratuits !) VAISON LA ROMAINE 2 2 1 1 1 Transpass en formation ■- Trajet non disponible sur les lignes transVaucluse (sous conditions 0,20 € 0,30 € TransVaucluse + autres réseaux : de ressources) Combinés Pour les correspondances avec Car + Bus certains réseaux urbains (TCRA, Trans’Cove…). Infos et vente chez le Pass découverte (Mensuel ou annuel) transporteur de la ligne ou au PEM. Bon à savoir 1 journée Avignon-Carpentras, Avignon- (accès libre au réseau 10 € Zou alternatif Cavaillon, Avignon-L’Isle + lignes touristiques) Car + Train sur la Sorgue ou Avignon-Orange. • Les horaires sont en correspondance avec la ligne 5 pour (Mensuel) Vente en gare SNCF. rejoindre AVIGNON ! • Pensez à l’abonnement annuel : payez 9 mois et voyagez 12, soit 3 mois offerts !!! Les marchés de la ligne Carpentras (6 mois offerts pour étudiants de -26 ans) • Carpentras : vendredi • Vaison la Romaine -

Print Itinerary

+1 888 396 5383 617 776 4441 [email protected] DUVINE.COM Europe / France / Provence Provence 4-Day Bike Tour From the Base of Mont Ventoux to the Heart of the Luberon © 2021 DuVine Adventure + Cycling Co. Browse the weekly market in Vaison-la-Romaine, where local producers offer fragrant soap, wheels of cheese, and intoxicating Provençal lavender Enjoy a Provençal meal at the lovely home of our local friend Become enraptured with breathtaking views from Provençal villages like Gordes and Séguret Wake to view of the Dentelles de Montmirail mountains at our secluded boutique hotel Arrival Details Departure Details Airport City: Airport City: Paris or Marseille, France Paris or Marseille, France Pick-Up Location: Drop-Off Location: Avignon Train Station Avignon Train Station Pick-Up Time: Drop-Off Time: 10:30 am 12:00 pm NOTE: DuVine provides group transfers to and from the tour, within reason and in accordance with the pick-up and drop-off recommendations. In the event your train, flight, or other travel falls outside the recommended departure or arrival time or location, you may be responsible for extra costs incurred in arranging a separate transfer. Emergency Assistance For urgent assistance on your way to tour or while on tour, please always contact your guides first. You may also contact the Boston office during business hours at +1 617 776 4441 or [email protected]. Tour By Day DAY 1 Welcome to Provence Your guides will greet you at the Avignon TGV train station, and the adventure begins! Toast to the trip ahead over a light, fresh lunch at our boutique hotel in the Dentelles de Montmirail mountains, followed by a bike fitting and safety talk. -

La Gazette De Villedieu

LLaa GGazetteazette N°46 - 5 juin 2007 Comité éditorial : Bernadette Croon, Angélique Dautreppe, Paule Gillet, Brigitte Rochas, Olivier Sac, Yves Tardieu La fête du printemps 2007 our cette deuxième édition, la fête du Les objets découverts au fur et printemps organisée par l'Amicale laïque à mesure ont abouti à la deP Villedieu et Buisson s'est déroulée le confection de véritables chefs- dimanche 13 mai sur le plateau de Buisson- d'œuvre représentant des ani- Rasteau sous le signe de la bonne humeur. maux en pâte à sel et leurs En effet, ce moment ludique permet pour enclos. Les parents, pen- dant ce temps, ont partagé leur après-midi de fa- çon « intensive » entre pétanque, lecture, sieste et Séance de maquillage papotage. Aussi, nous espé- rons que la troi- sième édition Chacun avait apporté son pique-nique remportera encore plus d'ad- les familles de ces communes de passer une hésion avec une présence agréable journée où chacun apporte son accrue des parents et des pique-nique. enfants. Ce rendez-vous a surtout la mo- deste prétention de nous permett- re de nous ren- contrer ailleurs qu'à la sortie de l'école et de redonner toute sa noblesse à la communication de notre époque. Nous vous don- nons à tous ren- Chasse au trésor à travers les bois dez-vous pour En préambule, un apéritif de bienvenue a fêter ensemble le printemps été offert par l'amicale. 2008. Les mains à la pâte... pour un résultat convaincant Ce rassemblement est agrémenté chaque année d'un thème pour les enfants. -

Les Cantons Vauclusiens

Le Vaucluse et ses cantons Canton n°1 Apt : Canton n°4 Avignon-3 : Apt, Auribeau, Beaumettes, Morières-les-Avignon Canton n°8 Bonnieux, Buoux, et la partie de la Cheval-Blanc : Caseneuve, Castellet, commune d’Avignon Cabrières-d’Avignon, Gargas, Gignac, non incluse dans les Cadenet, Cheval- Gordes, Goult, cantons d’Avignon-1 Blanc, Cucuron, Joucas, Lacoste, et Avignon-2. Lagnes, Lauris, Lagarde-d’Apt, Lioux, Lourmarin, Maubec, Ménerbes, Murs, Mérindol, Puget, Oppède, Roussillon, Canton n°11 Canton n°13 Canton n°15 Puyvert, Robion, Les Rustrel, Saignon, Canton n°5 Orange : Pertuis : Sorgues : Taillades, Vaugines. Saint-Martin- Bollène : Caderousse, Orange, Ansouis, La-Bastide- Bédarrides, De-Castillon, Bollène, Lagarde- Piolenc. des-Jourdans, Châteauneuf-du- Saint-Pantaléon, Paréol, Lamotte- La Bastidonne, Pape, Courthézon, Saint-Saturnin- du-Rhône, Lapalud, Canton n°9 Beaumont-de- Jonquières, Sorgues. les-Apt, Sivergues, Mondragon, Mornas, L’Isle-sur Pertuis, Cabrières Viens, Villars. Sainte-Cécile-les- la-Sorgue : d’Aigues, Grambois, Canton n°12 Mirabeau, La Motte Vignes, Sérignan-du- Châteauneuf-de- Pernes-les- d’Aigues, Pertuis, Comtat, Uchaux. Gadagne, Fontaine- Saint-Marcellin Fontaines : Peypin-d’Aigues, Canton n°16 de-Vaucluse, les-Vaison, Saint Saint-Martin-de-la- Vaison-la- Canton n°2 L’Isle-sur-la-Sorgue, Aurel, Le Beaucet, Romain-en-Viennois, Brasque, Sannes, Romaine : Avignon-1 : Saumane-de- Bédoin, Blauvac, Saint-Roman La Tour-d’Aigues, Le Barroux, comprend la partie Vaucluse, Le Thor. Crillon-le-Brave, de-Malegarde, de la commune d’Avi Canton n°6 Flassan, Malemort Villelaure, Vitrolles- Beaumont-du- Savoillans, Séguret, gnon située à l’ouest Carpentras : du-Comtat, Mazan, en-Luberon. -

Aide Aide Aide Et Accompagnement Et Accompagnement Et Accompagnement À Domicile À Domicile À Domicile

AIDE AIDE AIDE ET ACCOMPAGNEMENT ET ACCOMPAGNEMENT ET ACCOMPAGNEMENT À DOMICILE À DOMICILE À DOMICILE VOS VOS VOS ASSOCIATIONS ASSOCIATIONS ASSOCIATIONS EN VAUCLUSE EN VAUCLUSE EN VAUCLUSE GRILLON GRILLON GRILLON VALREAS VALREAS VALREAS RICHERENCHES RICHERENCHES RICHERENCHES VISAN VISAN VISAN LAPALUD LAPALUD LAPALUD VILLEDIEU PUYMERAS VILLEDIEU PUYMERAS VILLEDIEU PUYMERAS BOLLENE BOLLENE BOLLENE BUISSON ST ROMAIN BUISSON ST ROMAIN BUISSON ST ROMAIN LAMOTTE LAMOTTE LAMOTTE DU RHONE ST ROMAN DU RHONE ST ROMAN DU RHONE ST ROMAN STE CECILE ROAIX FAUCON STE CECILE ROAIX FAUCON STE CECILE ROAIX FAUCON LAGARDE VAISON STMARCELLIN LAGARDE VAISON STMARCELLIN LAGARDE VAISON STMARCELLIN MONDRAGON PAREOL RASTEAU MONDRAGON PAREOL RASTEAU MONDRAGON PAREOL RASTEAU CAIRANNE CAIRANNE CAIRANNE UCHAUX ENTRECHAUX UCHAUX ENTRECHAUX UCHAUX ENTRECHAUX SEGURET ST LEGER SEGURET ST LEGER SEGURET ST LEGER CRESTET CRESTET CRESTET DU VENTOUX DU VENTOUX DU VENTOUX MORNAS SERIGNAN SABLET MORNAS SERIGNAN SABLET MORNAS SERIGNAN SABLET TRAVAILLAN MALAUCENE BRANTES TRAVAILLAN MALAUCENE BRANTES TRAVAILLAN MALAUCENE BRANTES VIOLES BEAUMONT SAVOILLAN VIOLES BEAUMONT SAVOILLAN VIOLES BEAUMONT SAVOILLAN PIOLENC GIGONDAS SUZETTE PIOLENC GIGONDAS SUZETTE PIOLENC GIGONDAS SUZETTE CAMARET LAFARE LE BARROUX CAMARET LAFARE LE BARROUX CAMARET LAFARE LE BARROUX LA ROQUE AUREL LA ROQUE AUREL LA ROQUE AUREL VACQUEYRAS ALRIC BEDOIN VACQUEYRAS ALRIC BEDOIN VACQUEYRAS ALRIC BEDOIN BEAUMES CAROMB BEAUMES CAROMB BEAUMES CAROMB JONQUIERES CRILLON JONQUIERES CRILLON JONQUIERES CRILLON ORANGE -

Vallée Du Toulourenc

out au long des itinéraires des professionnels s’engagent à vous accueillir Tdans les meilleures conditions en vous offrant des menus et des hébergements adaptés, des prestations de découverte, des cadeaux…. Circuit découverte When you’re in Entrechaux, take the D13 towards Mollans. Retrouvez les professionnels du réseau « Accueil Vélo » sur le site www.hautvaucluse.com, sur le site des 3 villages de la At the ‘Pas du Ventoux’, take the D40 towards the ‘Vallée du www.provence-a-velo.com et sur www.escapado.fr. Toulourenc’ . This magnificent road leads to the mountain-top vallée du village of Saint Léger du Ventoux, where you can freshen up at ll along these routes, local business people do their best to make your trip Aas enjoyable as possible, with special menus, accommodation, discovery the wash house and wander around the narrow streets. Then trails, gifts... Toulourenc continue on the D40 towards Brantes, following the Toulourenc Find out all you need to know about the “Accueil Vélo” label from the river. following websites : www.hautvaucluse.com, Discovery tour of the The view of the steep northern face of the Mont Ventoux is www.provence-cycling.co.uk and www.escapado.fr. striking in Brantes. Take a detour around Brantes alleys, meet three villages of the the local artists and discover the botanical circuit. After having CHARTE SECURITE CYCLOTOURISTE CYCLIST SECURITY GUIDELINES visited the village, continue upwards on the D41. Go past the • Je respecte la nature et son environnement • I respect nature and the environment. Toulourenc Valley • Je suis correctement assuré, j’adapte mon • I am confident and steady on my bicycle, I Auberge Duval and rejoin Savoillans. -

Of Council Regulation (EC) No 510/2006 on the Protection of Geographical Indications and Designations of Origin for Agricultural Products and Foodstuffs

C 73/4EN Official Journal of the European Union 30.3.2007 Publication of an amendment application pursuant to Article 6(2) of Council Regulation (EC) No 510/2006 on the protection of geographical indications and designations of origin for agricultural products and foodstuffs (2007/C 73/06) This publication confers the right to object the amendment application pursuant to Article 7 of Council Regulation (EC) No 510/2006 (1). Statements of objections must reach the Commission within six months from the date of this publication. AMENDMENT APPLICATION COUNCIL REGULATION (EC) No 510/2006 Amendment application according to Article 9 and Article 17(2) ‘HUILE D'OLIVE DE NYONS’ EC No: FR/PDO/117/142/04.11.2003 PDO ( X ) PGI ( ) Amendment(s) requested Heading(s) in the specification: Name of product Description of product X Geographical area Proof of origin Method of production Link Labelling X National requirements Amendment(s): Geographical area: The words ‘The area of production covers part of the departments of Drôme and Vaucluse’ are replaced by ‘The olive oils must be produced from olives grown and processed in the area of production comprising the territory of the following communes: — Department of Drôme: — Canton de Nyons: Arpavon, Aubres, Châteauneuf-de-Bordette, Condorcet, Curnier, Eyroles, Mirabel- aux-Baronnies, Montaulieu, Nyons, Le Pègue, Piégon, Les Pilles, Rousset-les-Vignes, Saint-Ferréol- Trente-Pas, Saint-Maurice-sur-Eygues, Saint-Pantaléon-les-Vignes, Venterol, Vinsobres, — Canton de Buis-les-Baronnies: Beauvoisin, Benivay-Ollon, Buis-les-Baronnies, Eygaliers, Mérindol-les- Oliviers, Mollans-sur-Ouvèze, La Penne-sur-l'Ouvèze, Pierrelongue, Plaisians, Propiac, La Roche-sur-le- Buis, Vercoiran, — Canton de Remuzat: Montréal-les-Sources, Saint-May, Sahune, Villeperdrix, — Canton de Saint-Paul-Trois-Châteaux: Tulette. -

Annexe 2 Au Plan Cadre Sécheresse Du Département Du Vaucluse : Appartenance Des Communes Aux Secteurs Hydrographiques De Gestion

GRAMBOIS GOULT GORDES GIGONDAS GIGNAC GARCAS FONTAINE DE VAUCLUSE FLASSAN FAUCON ENTRECHAUX ENTRAIGUES SORGUES SUR CUCURON BRAVE LE CRILLON COURTHEZON BLANC CHEVAL CHATEAUNEUF DU PAPE CHATEAUNEUF DE GADAGNE CAVAILLON CAUMONT DURANCE SUR CASTELLET CASENEUVE CARPENTRAS CAROMB CAMARET AIGUES SUR CAIRANNE CADEROUSSE CADENET D'AVIGNON CABRIERES D'AIGUES CABRIERES BUOUX BUISSON BRANTES BONNIEUX BOLLENE BLAUVAC BEDOIN BEDARRIDES BEAUMONT DU VENTOUX BEAUMONT DE PERTUIS DEBEAUMES VENISE AVIGNON AURIBEAU AUREL AUBIGNAN APT ANSOUIS PALUDSALTHEN LES LA MOTTELA D’AIGUES LAMOTTE DU RHONE LAGNES PAREOLLAGARDE D’APTLAGARDE LAFARE BASTIDONNE LA BASTIDE-DES-JOURDANS LA LACOSTE JOUCAS JONQUIERES JONQUERETTES GRILLON Annexe 2 au plan cadre sécheresse du département du Vaucluse : Appartenance des Appartenance duVaucluse : des dudépartement 2auplanAnnexe cadresécheresse COMMUNES communes aux secteurs hydrographiques auxsecteurs degestion communes RHONE DURANCE nappe SORGUES MEYNE Page LEZ AMONT (Enclave des 1 Papes) LEZ AVAL SUD LUBERON CALAVON MEDIAN CALAVON AMONT AYGUES OUVEZE SUD-OUEST DU MONT VENTOUX NESQUE SAINTE CECILE LES VIGNES LES SAINTE CECILE SAIGNON SABLET RUSTREL ROUSSILLION ROBION ROAIX RICHERENCHES RASTEAU PUYVERT PUYMERAS PUGET PIOLENC PEYPIN-D’AIGUES PERTUIS FONTAINES PERNES LES ORANGE OPPEDE MURS MORNAS MORMOIRON AVIGNON LES MORIERES MONTEUX MONIEUX MONDRAGON MODENE MIRABEAU METHAMIS MERINDOL MENERBES MAZAN MAUBEC MALEMORT DU COMTAT MALAUCENE LOURMARIN DU COMTAT LORIOL SORGUE LA SUR L'ISLE LIOUX TAILLADES LES BEAUMETTESLES THORLE PONTETLE -

Commune Partenaires Culturels BEAUMONT DE PERTUIS

Commune locatisation et Structures patrimoine (architecture, partenaires culturels culturelles gastronomie, …) BEAUMONT DE le Parc Naturel du Luberon, Route de la lavande, route de PERTUIS le Luberon, Gorges du l'ocre Verdon ENTRECHAUX L'Oustaü du Plan Nord : Dans cette galerie nous Galerie Atelier pouvons y trouver plusieurs sortes d’œuvres d'art : Il y a des tableaux, des sculptures (En bois, en terre cuite, et en pierre), des photos, des bijoux, de la porcelaine, du fer forgé, etc... Les œuvres se renouvèlent très souvent. Il y a une quinzaine d'exposants, et c'est ouvert tout au long de l'année. FLASSAN son transept du XIIIe siècle restauré dans les années 70. sous le dallage de l'église, où se trouve une crypte avec des caveaux anciens. Eglise romane Notre Dame. GIGONDAS Chapelle romane de Gigondas - Chapelle Saint Cosme et Saint Damien, Eglise Sainte-Catherine à Gigondas GOULT Parc Naturel Régional du les vestiges d'anciens remparts visiter les terrasses de cultures Luberon, la fondation ainsi que le château de la du Conservatoire des Terrasses Stahly expose de manière famille d'Agoult émergeant de originale des sculptures et la roche (propriété privée qui oeuvres d'art ne se visite pas). Prieuré ND de contemporaines. Lumières. Chapelle romane St Véran. LA BASTIDE DES Luberon. un village fortifié perché à 428 JOURDANS m d'altitude dominé par un château du XIII° dont il reste quelques vestiges. Vestiges du château du XIII°. Restes des remparts avec deux portes. Eglise du XIV°. Chapelle ND de de la Cavalerie de Limaye. Chapelle St Pierre de Pomerols.