Erhebung Der Rechtlichen Und Programmatischen Rahmenbedingungen

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

National-Park Summer Programme 2020

adventurous 2020 Summer programme Out and about with the National Park ranger East Tyrol www.hohetauern.at Hohe Tauern National Park a journey back to the roots Total area - Tyrol, Carinthia, Salzburg: 1,856 km², of which 1,078 km² core area Nature area in accordance with IUCN criteria: 880 km² National Park communities: 30 Natural environment: 200 km² woodlands, 766 moors, 848 lakes, about 180 km² of glaciers Length of streams: approx. 990 km Feel the summer in the National Park National Park Attractions Ownership: approx. 83% privately owned Animals: approx. 10,000 species The Hohe Tauern National Park in Tyrol with its natural In June 2020, the new wildlife Plants: approx. 1,500 species Tyrol: Hiking trail network 1,200 km, 17 themed paths, 120 huts / alpine pastures qualities is regarded a real insider tip - unspoilt, pristine observation tower Oberhaus with 3 and authentic. Guided hikes with National Park rangers levels and a height of 22 meters will be opened and will offer numerous opportunities to forget the everyday offer an unobstructed view of the natural wonders in the hassle and regain strength and the zest for life. distant Defereggen Valley (near the Oberhaus car park). The rangers will spy out the BIG FIVE, tell exciting stories The fantastic world of the National Park in East Tyrol is about small and large alpine dwellers and guide you to waiting to be explored. Get your backpack ready, lace the most beautiful places and photo motifs of the alpine your hiking boots and off you go to Hohe Tauern National Park. -

Stand Der Kärntner Biotopkartierung 1990 199-204 ©Naturwissenschaftlicher Verein Für Kärnten, Austria, Download Unter

ZOBODAT - www.zobodat.at Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database Digitale Literatur/Digital Literature Zeitschrift/Journal: Carinthia II Jahr/Year: 1991 Band/Volume: 181_101 Autor(en)/Author(s): Hartl Helmut Artikel/Article: Stand der Kärntner Biotopkartierung 1990 199-204 ©Naturwissenschaftlicher Verein für Kärnten, Austria, download unter www.biologiezentrum.at Carinthia II 181., 101. Jahrgang S. 199-2(14 Klagenfurt 1991 Stand der Kärntner Biotopkartierung 1990 Von Helmut H ARTI. Mit 1 Abbildung Im Jahre 1990 wurden 70 neue Biotope im Gelände erfaßt und EDV- mäßig mit dem Programm „BIODAT" gespeichert. Somit ergibt sich ein derzeitiger Stand von 204 schützenswerten Biotopen. Von jedem dieser Kleinlebensräume existiert eine genaue Beschreibung hinsichtlich Stand der Biotopkartierung 1990 A Grauerlen-Auw aider •Hoc hnoore, S c hwingrasen V B äun e, Hecken,Alleen • Seen, Teiche, Tun pel HAI twässer, A1 tarne (Jrua ldreste • Schwarzerlenbrüche Q Graben, Schluchten, Bäche # Standorte selt.Pflanzen ©Hang- u. Ouellnoore £i Trockenrasen X Interess.Steinbrüche U Flach-u. Zw i sc henrtoore "vj B1 unenr e i c he Mageru i esenm B1 unenre ì c he Fettw i esen Abb. 1: Stand der Biotopkartierung 1990. Sollten Ihnen weitere Biotope bekannt sein, bitten wir um Bekanntgabe. 199 ©Naturwissenschaftlicher Verein für Kärnten, Austria, download unter www.biologiezentrum.at Lage und hervorstechender Pflanzengemeinschaften, eine kartographi- sche Darstellung, einige Bilder und eine Artenliste der dominierenden Pflanzenarten oder Arten, die auf Grund ihrer Seltenheit für einen Schutz dieses Biotops sprechen (interessante Tierarten werden in der Beschreibung berücksichtigt). Dank des Computers ist eine Auswertung nach den verschiedensten Gesichtspunkten möglich (z. B. nur „Rote- Liste"-Arten eines Biotops oder Ordnung der Biotope nach Gemein- den, Bezeichnungen, Ö-Karten usw.). -

Guten Mittag Frau Brigitte Prommegger

Ferienwohnungen Angermaier Vakantiewoningen Angermaier – Vakantie in Flattach Home – Ons Huis – Vakantiewoningen – Routebeschrijving – Reserveren Ons huis geeft u de tijd om samen te genieten Midden in de natuur Stijlvol buiten terrein wat harmonisch ontworpen is Plaats om te relaxen door te genieten van de rust APPARTEMENTEN ANGERMAIER • FLATTACH 68 • A-9831 FLATTACH [email protected] • TELEFOONNUMMER: +43-664- 5037780 Ons Huis In het hart van het Nationaal Park Hohe Tauern, op een zonnige heuvel met uitzicht op de omliggende bergen, kunnen onze gasten van speciale vakantie momenten genieten en het leven van alledag snel vergeten. Ons huis is zeer centraal gelegen. Winkels en restaurants liggen op 10 minuten lopen en de skibushalte naar de Mölltaler gletsjer ligt op slechts 3 minuten lopen. In de winter, net als in de zomer, kunt u op onze beroemde gletsjer van de hellingen genieten. De regio rond Flattach laat geen wens onvervuld. De skipistes en de rodelbaan zijn op slechts 8 km afstand te bereiken. Wildwatervaren, tennissen, paardrijden zijn op slechts 1 km afstand te bereiken. Misschien is dit een vakantiewoning naar uw smaak en is het een geschikte verblijfplaats voor uw volgende vakantie, om nog eens echt te ontspannen en nieuwe energie te tanken. Tuin en Zwembad Geniet van uw vakantie in onze parkachtige tuin. Breng uw vakantiedagen in het jaar ontspannen door met een glas wijn op ons prachtige terras met uitzicht op het verwarmde zwembad, waar zwemmen onder de sterren niet ongewoon is. In de late zomer kunt u verwennen met vers geplukt fruit uit onze eigen fruitbomen. De barbecue in de tuin, tafeltennis en een voetbaldoel geven aanleiding tot een feeststemming. -

Heiligenblut Am Grossglockner Grosskirchheim Mörtschach Winklern

Ihre Gastgeber im Erlebnisraum GROSSGLOCKNER / HEILIGENBLUT YOUR HOSTS IN THE GROSSGLOCKNER / HEILIGENBLUT REGION HEILIGENBLUT AM GROSSGLOCKNER GROSSKIRCHHEIM MÖRTSCHACH WINKLERN WWW.HEILIGENBLUT.AT 1 IHRE URLAUBSORTE YOUR VILLAGES HEILIGENBLUT Bergsteigerdorf am Fuße des Großglockners Wild. Mystisch. Heimelig. Legendary mountaineering village at the foot of the Grossglockner. Wild. Mythical. Tranquil. Tourismusverband Heiligenblut am Großglockner Hof 4 | A-9844 Heiligenblut am Großglockner Tel.: +43 (0) 4824/2700-20 [email protected] | www.heiligenblut.at GROSSKIRCHHEIM INHALT CONTENTS im Herzen des Welcome to the Grossglockner/Heiligenblut region 3 SERVUS im Erlebnisraum WELCOME to the Gross- Nationalparks Hohe Tauern Grossglockner/Heiligenblut glockner/Heiligenblut region Historisch. Faszinierend. Entspannend. 5 ÜBER DIE REGION ABOUT THE REGION At the heart of the Hohe Tauern National Park. 13 HEILIGENBLUT AM GROSSGLOCKNER Historical. Fascinating. Peaceful. 15 KARTE MAP Servus im Erlebnisraum Gemeinde Großkirchheim 17 HOTELS HOTELS Döllach 47 | A-9843 Großkirchheim 21 GASTHOF, PENSION INN, B&B GROSSGLOCKNER/HEILIGENBLUT Tel.: +43 (0) 4825/521 25 PRIVATZIMMER B&B IN PRIVATE HOMES 27 AppARTEMENTS APARTMENTS [email protected] | www.grosskirchheim.gv.at Historische Plätze. Verträumte Orte. Atemberaubende Landschaft. 23 BAUERNHOF FARMHOUSES Vom Tor zum Nationalpark Hohe Tauern in Winklern über Mörtschach & Großkirchheim bis nach 38 HÜTTEN, FERIENHÄUSER CHALETS, HOLIDAY HOMES Heiligenblut am Großglockner; überall findet man Zeugen -

Reisebegleiter Endlich Am Ziel!

1 Rundgang in Heiligenblut am Großglockner .....................Seite 10 2 Gößnitzfall/Natura Mystica ....................................................Seite 12 3 Haritzersteig und Bricciusweg ..............................................Seite 13 4 Gößnitztal: Das Almtal ............................................................Seite 15 5 Glocknerhaus und Gletscherweg zur Pasterze ...............Seite 18 6 Rund um die Kaiser-Franz-Josefs-Höhe .............................Seite 20 7 Panoramaweg Gamsgrube ....................................................Seite 22 8 Erlebnisberg Schareck ...........................................................Seite 26 9 Kleines Fleißtal – Goldgräberdorf Heiligenblut .................Seite 28 10 Rundweg Apriacher Almen ....................................................Seite 30 11 Kulturgesch. Wanderung durch Großkirchheim ..............Seite 34 12 Wege zum Gold – Großes Zirknitztal .................................Seite 37 Endlich am Ziel! 13 Gradental und Gartltal ...........................................................Seite 39 14 Wangenitztal und Wanderparadies Astental ....................Seite 41 15 Winklerner Alm .........................................................................Seite 44 WEITERE INFOS: 16 Kulturlandschaftsweg Winklern ............................................Seite 45 17 Das Marterle .............................................................................Seite 46 Hohe Tauern – die Nationalpark-Region Reisebegleiter 18 Raggaschlucht und Barbarossaschlucht ............................Seite -

Radbus Mölltal Glocknerradweg 2017

Rad- und Wanderbus Glocknerradweg - Großglockner täglich außer Samstag vom 17.Juni bis 07.September 2018 Der Radbus fährt ab den Haltestellen: Eine spannende Radreise - Radeln á la carte Auch 2018 lädt das Mölltal zum Erkunden von Lebensraum Spittal-Millstättersee Bf/Bbf 8:35 WasserProjekten, die von spannend bis sportlich reichen. Ob Spittal/Drau Krankenhaus 8:40 Groß oder Klein, Jung oder Alt, hier findet jeder sein Windschnurn 8:42 persönliches Rad und Wassererlebnis. Der 80 km lange St.Peter im Holz Freßnitz, Teurnia 8:43 Glocknerradweg R8 ab Döllach entlang des wildromantischen Lendorf im Drautal Bundesstraße 8:46 Möllflusses verbindet die einzelnen Erlebnisstationen. Pusarnitz Abzw 8:48 Möllbrücke Bundesstraße/Möllbrücke 8:51 Pattendorf 8:52 Mühldorf Glanzermühle 8:54 Mühldorf Gh Winkler 8:55 Erlebnis - und Raststationen Kolbnitz Kraftwerk, Gemeindeamt 8:57 entlang des Glocknerradweges R8: Kolbnitz Polan 8:59 Heiligenblut: Wasserwunderweg Jungfernsprung Napplach, Penk Penkerwirt 9:01 Großkirchheim: Gartlwasserfall Gappen, Gratschach 9:03 Winklern: Mautturm Winklern Stallhofen Gh Reichhold 9:07 Stall: Gößnitz seestau Stallhofen Siedlung 9:08 Flattach: Raggaschlucht Obervellach Spar/Billa an 9:10 Obervellach: Groppensteinschlucht,k .ulturhist Stätten Obervellach Spar/Billa ab 9:15 Möllbrücke: Mölldorado,Schwimmbad Raufen, Semslach, Söbriach 9:17 Raggaschlucht 9:21 Flattach, Kleindorf 9:22 Außerfragant 9:25 Gößnitz 9:29 Servicestationen entlang des Radweges: Rakowitzen, Wöllatratten 9:31 Gemeinde Heiligenblut: Intersport Grossglockner, Pußtratten 9:34 Tel. 04824/2256-145 Stall Cafe Suntinger, Siedlung 9:35 Gemeinde Mörtschach: Tankstelle Passler, Tel. 0 4826 / 365 Latzendorf, Tresdorf 9:37 Gemeinde Flattach: Intersport Flattach, Tel. 0664/6557190 Lamnitz 9:41 Gemeinde Lurnfeld: Radprofi G. -

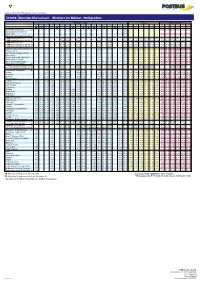

Kursbuch (VU/MB2/FPL KBP) / Renderdll

Gültig ab 15.12.2019. Fahrplanänderungen vorbehalten. 510898 Mallnitz-Obervellach - Winklern im Mölltal - Heiligenblut Montag - Freitag Samstag Sonn-/Feiertag Fahrtnummer 5108 5108 5108 5108 5108 5108 5108 5108 5108 5108 5108 5108 5108 5108 5108 5108 5108 5108 5108 5108 5108 5108 5108 5108 5108 5108 5108 5108 5108 5108 201 203 207 209 211 215 221 227 229 233 225 259 237 255 243 253 247 249 555 559 563 567 571 575 655 659 663 667 671 675 Anmerkungen 1 2 1 1 1 1 1 1 1 Mallnitz Personalhäuser ab 18.15 Mallnitz Dorreckheimbrücke 18.16 Mallnitz Ort 18.19 Mallnitz-Obervellach Bahnhof (Vorplatz) an 18.22 ¨Salzburg Hbf 220 ab 6.12 8.12 10.12 12.12 14.12 16.12 6.12 8.12 10.12 12.12 14.12 16.12 6.12 8.12 10.12 12.12 14.12 16.12 ¨Mallnitz-Obervellach Bhf 220 an 7.55 9.55 11.55 13.55 15.55 17.55 7.55 9.55 11.55 13.55 15.55 17.55 7.55 9.55 11.55 13.55 15.55 17.55 ¨Villach Hbf 220 ab 7.16 9.16 11.16 13.16 15.16 17.16 7.16 9.16 11.16 13.16 15.16 17.16 7.16 9.16 11.16 13.16 15.16 17.16 ¨Spittal-Millstättersee Bbf 220 ab 7.40 9.40 11.40 13.40 15.40 17.40 7.40 9.40 11.40 13.40 15.40 17.40 7.40 9.40 11.40 13.40 15.40 17.40 ¨Mallnitz-Obervellach Bhf 220 an 8.03 10.03 12.03 14.03 16.03 18.03 8.03 10.03 12.03 14.03 16.03 18.03 8.03 10.03 12.03 14.03 16.03 18.03 Mallnitz-Obervellach Bahnhof (Vorplatz) ab 61.10 810. -

5108 Obervellach - Winklern Im Mölltal - Heiligenblut

Gültig ab 13.12.2020. Fahrplanänderungen vorbehalten. 5108 Obervellach - Winklern im Mölltal - Heiligenblut Montag - Freitag Samstag Sonn-/Feiertag Fahrtnummer 5108 5108 5108 5108 5108 5108 5108 5108 5108 5108 5108 5108 5108 5108 5108 5108 5108 5108 5108 5108 5108 5108 5108 5108 5108 5108 5108 5108 5108 5108 201 203 207 209 211 215 221 227 229 233 225 259 237 255 243 253 247 249 555 559 563 567 571 575 655 659 663 667 671 675 Nr. Anmerkungen 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 Mallnitz Personalhäuser ab 18.15 2 Mallnitz Dorreckheimbrücke 18.16 3 Mallnitz Ort 18.19 4 Lienz Bahnhof (Vorplatz) 23 Mallnitz-Obervellach Bahnhof (Vorplatz) an 18.22 ¨ Salzburg Hbf 220 ab 6.12 8.12 10.12 12.12 14.12 16.12 6.12 8.12 10.12 12.12 14.12 16.12 6.12 8.12 10.12 12.12 14.12 16.12 ¨ Mallnitz-Obervellach Bhf 220 an 7.55 9.55 11.55 13.55 15.55 17.55 7.55 9.55 11.55 13.55 15.55 17.55 7.55 9.55 11.55 13.55 15.55 17.55 ¨ Villach Hbf ab 7.16 9.16 11.16 13.16 15.16 17.16 7.16 9.16 11.16 13.16 15.16 17.16 7.16 9.16 11.16 13.16 15.16 17.16 ¨ Spittal Millstättersee Bhf ab 7.40 9.40 11.40 13.40 15.40 17.40 7.40 9.40 11.40 13.40 15.40 17.40 7.40 9.40 11.40 13.40 15.40 17.40 ¨ Spittal Millstättersee Bhf an 8.03 10.03 12.03 14.03 16.03 18.03 8.03 10.03 12.03 14.03 16.03 18.03 8.03 10.03 12.03 14.03 16.03 18.03 24 Mallnitz-Obervellach Bahnhof (Vorplatz) ab 61.10 810. -

Corona Test-Angebote

Corona Test-Angebote An folgenden Standorten in unserer Region werden kostenlose Antigen-Tests mit einer Gültigkeitsdauer von 24 Stunden durchgeführt. Die jeweilige Anmelde-Information bzw. Abweichung ist pro Standort angeführt. Folgendes in den Teststraßen nicht vergessen: • E-Card (wenn vorhanden) • Lichtbildausweis • FFP2-Maske Heiligenblut am Großglockner in der Artzpraxis Dr. Helene Lackner (Winkl 71) • Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag 13:00 bis 15:00 Uhr • Mittwoch 15:00 bis 18:00 Uhr Eine vorherige Anmeldung über www.oesterreich-testet.at (Auswahl Bundesland Kärnten) ist zwingend notwendig. Anmeldung auch telefonisch über die Hotline 0800/220 330 möglich. Mörtschach im Café Hubertus (Gasthof Fair, gegenüber der ENI-Tankstelle) • Montag & Freitag von 09:00 bis 11:00 Uhr • Mittwoch & Samstag von 17:00 bis 19:00 Uhr Eine vorherige Anmeldung über www.oesterreich-testet.at (Auswahl Bundesland Kärnten) ist zwingend notwendig. Anmeldung auch telefonisch über die Hotline 0800/220 330 möglich. Winklern im Testbus am Busterminal Winklern • Dienstag: von 08:30 bis 12:30 Uhr • Donnerstag: von 13:30 bis 17:30 Uhr Eine vorherige Anmeldung über www.oesterreich-testet.at (Auswahl Bundesland Kärnten) ist zwingend notwendig. Anmeldung auch telefonisch über die Hotline 0800/220 330 möglich. Stand: 10. September 2021 | Liste erstellt lt. Rückmeldungen der Regionsgemeinden Flattach im Kulturhaus Flattach (Flattach 100) • Dienstag und Samstag: von 09:00 bis 11:00 Uhr Eine vorherige Anmeldung über www.oesterreich-testet.at (Auswahl Bundesland Kärnten) ist zwingend notwendig. Anmeldung auch telefonisch über die Hotline 0800/220 330 möglich. Reißeck Dr. Werner Nagele (Unterkolbnitz 50) • Montag - Mittwoch und Freitag: von 07:30 bis 14:00 Uhr Der Test für Einheimische (E-Card) ist kostenlos und für Gäste ohne E-Card € 10,00 pro Person Für den Test ist keine Anmeldung erforderlich – es muss jedoch mit Wartezeiten gerechnet werden. -

Ergebnisliste Kategorievs Name Schule 2 2 3 44 4 22 5 42 7 81 8 84 9 33 10 61 11 43 12 94 13 23 14 74 15 7 16 12 17 1 18 96 19 4

Ergebnisliste KategorieVS Rang StNr Name Schulstufe Schule 1 171 Steiner Nico 4. VS Stall 2 2 Gruber André 4. VS Winklern I 3 44 Wallner Gerwald 4. VS Heiligenblut II 4 22 Kaufmann Martin 3. VS Winklern III 5 42 Fleißner Maria 4. VS Heiligenblut II 6 172 Sepperer Christopher 4. VS Stall 7 81 Kerschbaumer Natalie 4. VS Rangersdorf I 8 84 Pirker Dominik 4. VS Rangersdorf I 9 33 Brandstätter Job 4. VS Heiligenblut I 10 61 Fellner Florian 4. VS Großkirchheim II 11 43 Schmidl Johanna 4. VS Heiligenblut II 12 94 Gruber Mathias 4. VS Rangersdorf II 13 23 Reichhold Victoria 3. VS Winklern III 14 74 Suntinger Melanie 3. VS Großkirchheim III 15 7 Unterreiner Katharina 4. VS Winklern I 16 12 Unterlader Lukas 3. VS Winklern II 17 1 Pötscher Florian 4. VS Winklern I 18 96 Korber Hubert 4. VS Rangersdorf II 19 4 Fercher Kevin 4. VS Winklern I 20 62 Kerschbaumer Sebastian 4. VS Großkirchheim II 21 15 Unterlader Albert 4. VS Winklern II 22 11 Angermann Alexander 3. VS Winklern II 23 175 Liebhart Anabell 4. VS Stall 24 3 Olsacher Jonas 4. VS Winklern I 25 173 Lerchbaumer Patrick 4. VS Stall 26 41 Fleißner Christina 4. VS Heiligenblut II 27 52 Messner Jasmin 4. VS Großkirchheim I 28 54 Steiner Simon 4. VS Großkirchheim I 29 13 Luttnig Sabrina 4. VS Winklern II 30 76 Jakober Andreas 3. VS Großkirchheim III 31 77 Schober Maximilian 3. VS Großkirchheim III 32 174 Steiner Markus 3. VS Stall 33 53 Pichler Christoph 4. -

Konsistorialrat Pfarrer Josef Hörner

Mitteilungsblatt der Marktgemeinde RENNWEG 39. Jahrgang · September 2019 · Nr. 2 PFARRE UND GEMEINDE FEIERTEN Konsistorialrat Pfarrer Josef Hörner 80. Geburtstag | 52 Jahre Priester | 30 Jahre Katschtal Priesterweihe Goldenes Priesterjubiläum 2017 Große Ehrenurkunde am 29. Juni 1967 in der Pfarre St. Peter im Katschtal höchste Auszeichnung der Marktge- meinde Rennweg am Katschberg 2012 Gratulationswünsche am Ende des Dankgottesdienstes von den Ministranten, für die Pfarrgemeinde durch PGR Obmann Martin Bliem mit den pfarrlichen MitarbeiterInnen, für die Marktgemeinde durch den Bürgermeister und die beiden Vizebürgermeister, sowie dem Obmann der Pfarre Sagritz. In der anschließenden Agape und gemütlichem Zusammen- Amtliche Mitteilung · Zugestellt durch Österreichische Post sein erfolgten dann die persönlichen Gratulationen durch die Vereinsvertreter und die zahlreichen FestteilnehmerInnen. Mitteilungsblatt der Marktgemeinde Mitteilungsblatt der Marktgemeinde Rennweg am Katschberg Rennweg am Katschberg Mitteilungsblatt der Marktgemeinde AKTUELLES RENNWEG Kärntner Blumenolympiade 2019 – die schönste Marktgemeinde Kärntens Worte des Bürgermeisters . 2 Aktuelles . 3 Worte des Bürgermeisters Sprechtagstermine . 11 eit mehr als zwanzig Jahren gibt es die „Kärntner Blu- Blumenfreunden, die dazu beitragen, dass das Katschtal Aus dem Standesamt . 12. Franz Eder Smenolympiade“ mit der Bewertung in zwei Kategorien. in einer solchen Blumenpracht erblüht. Besonderer Dank Aus den Ausschüssen . 14 In der „Kategorie A“ werden öffentliche Plätze und Gestal- jenen, die darüber hinaus öffentliche Plätze gestalten und/ Sicherheitsecke . 20 tungen in „Gemeinden, Marktgemeinden und Stadtgemein- oder betreuen und vielfach dafür auch privat investieren. Pfarrgeschehen . 22 den“ durch eine Jury bewertet und in der „Kategorie B“ Be- Nicht zuletzt natürlich den „Katschtaler Blumenfreunden“ Liebe Gemeindebürger/-innen, liebe ehemalige Katschtaler/-innen, Vereine . 24 wertungen verschiedene private Bereiche wie Haus, Balkon mit ihrem Obmann Andi Ramsbacher. -

Hstnr Haltestellenname Zonen Nr. Zonenname Linien

Zonen HstNr Haltestellenname Zonenname Linien Nr. A 34201 Abtei 34105 Abtei 5338 36298 Achomitz 36770 Feistritz im Gailtal 8572 36874 Adriach Abzw 34680 Adriach - (St.Martin am Techelsberg) 5202 34708 Afritz 36212 Afritz 5150 34709 Afritz West 36212 Afritz 5150 39279 Agoritschach Dorfplatz 36761 Seltschach 8572 35817 Agsdorf 35551 St.Urban - (Glanegg) 5223 35816 Agsdorf Gegend 22 35556 St.Martin bei Feldkirchen5223 34589 Aich Abzw P Feldkirchen 34563 Oberglan 5230 5232 34138 Aich Abzw P Velden 36615 St.Egyden - (Rosegg) 5318 35686 Aich bei Hundsdorf 31255 St.Paul im Lav. 5472 20 5356 5358 5360 5364 34246 Aich Gutendorf (SV) 34453 Hörtendorf * (SV) 5368 92 33827 Aich im Jauntal Bf u 32352 Aich im Jauntal 620 35423 Aich P Bleiburg 32352 Aich im Jauntal 5420 35320 Aich P Mittertrixen 32301 Mittertrixen 5400 9594 35947 Aich P Spittal a. d. Drau 38306 Oberamlach - (Baldramsdorf) 5110 35794 Aich Weizmann 33703 Weitensfeld 5377 34790 Aichach Abzw 36318 Kreuzen 5166 35700 Aichberg Ebenbauerkreuz 31125 Thürn - (Kollegg) 5460 35705 Aichberg Klemmel 31121 Taudes - (Wois) 5460 35699 Aichberg Krampl 31125 Thürn - (Kollegg) 5460 35703 Aichberg Ort 31121 Taudes - (Wois) 5460 35701 Aichberg Rattachkreuz 31125 Thürn - (Kollegg) 5460 35702 Aichberg Sacher 31121 Taudes - (Wois) 5460 35706 Aichberg Taudes Abzw 31121 Taudes - (Wois) 5460 35704 Aichberg Umkehre 31121 Taudes - (Wois) 5460 35946 Aichfeldsiedlung 38355 Spittal 5110 35116 Aichforst Schwarzenbach 38352 Molzbichl 5121 5171 35929 Aichhorn 38908 Putschall 5002 35110 Aifersdorf 38351 Ferndorf 5171 36063 Aigen 38110 Bad Kleinkirchheim 5140 34760 Alberden Steinhauser 36323 Zlan 5160 34584 Albern 34562 Moosburg 5230 34082 Albersdorf Abzw 36622 Schiefling - (Auen) 5316 39762 Almrauschhütte 38506 Almrausch 5130 35251 Alt Glandorf Durchlaß 33551 St.Veit an der Glan 5367 5371 35250 Alt Glandorf Untermühlbach Abzw 33552 St.Donat 5371 35641 Altacherwirt Abzw 32251 St.Georgen im Lav.