Tese Pedro Bocchese

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Ignite Visibility Consulting

Ignite Visibility Consulting Copyright 2013 – Ignite Visibility Page 1 Introduction .................................................................................................................................................. 3 Your Page ...................................................................................................................................................... 3 Branded URL ............................................................................................................................................. 3 Background and Profile Picture ................................................................................................................ 3 Fill out all Text ........................................................................................................................................... 3 Videos............................................................................................................................................................ 4 Theme your Videos Around One Keyword ............................................................................................... 4 Add a Date, Describe a Location, Link to Social Sites and Links to YouTube Video .................................. 5 Get Video Embeds, +1s, Ratings, Views and Comments Gradually .......................................................... 5 Add Annotations to Videos ........................................................................................................................... 5 Make Videos -

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO CURSO DE GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO Eduardo Gessival

View metadata, citation and similar papers at core.ac.uk brought to you by CORE provided by Lume 5.8 0 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO CURSO DE GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO Eduardo Gessival Vieira Mendes ESTRATÉGIAS DE SOBREVIVÊNCIA DO PROBLOGGER DIANTE DA SAZONALIDADE DO MARKETING DIGITAL Porto Alegre 2018 1 Eduardo Gessival Vieira Mendes ESTRATÉGIAS DE SOBREVIVÊNCIA DO PROBLOGGER DIANTE DA SAZONALIDADE DO MARKETING DIGITAL Trabalho de conclusão de curso de graduação apresentado ao Departamento de Ciências Administrativas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, como requisito parcial para a obtenção do grau de Bacharel em Administração. Orientador: Prof. Fernando Dias Lopes Porto Alegre 2018 2 AGRADECIMENTOS Em primeiro lugar, agradeço aos meus pais, por terem me transformado na pessoa que hoje eu sou. Agradeço especialmente aos meus filhos, que me deram as forças necessárias para que eu não perdesse o foco dos objetivos, com a motivação de proporcionar a eles uma vida melhor na posteridade, e ao mesmo tempo servir de exemplo para que busquem a formação em nível superior. Agradeço também aos meus colegas e amigos, e principalmente ao meu sócio e grande amigo Luiz Felipe Kessler e Silva, que sempre me incentivou consideravelmente a ir em busca dos meus sonhos, além de compartilharmos da mesma evolução nas nossas vidas pessoais e profissionais. Por fim, agradeço ao professor Fernando Dias Lopes por apostar no meu tema, bem como por todo o seu apoio, dedicação e paciência ao longo da orientação deste Trabalho de Conclusão de Curso. Não esquecendo de todos os demais professores que foram importantíssimos ao longo da minha formação em Administração de Empresas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. -

Seo-101-Guide-V7.Pdf

Copyright 2017 Search Engine Journal. Published by Alpha Brand Media All Rights Reserved. MAKING BUSINESSES VISIBLE Consumer tracking information External link metrics Combine data from your web Uploading backlink data to a crawl analytics. Adding web analytics will also identify non-indexable, redi- data to a crawl will provide you recting, disallowed & broken pages with a detailed gap analysis and being linked to. Do this by uploading enable you to find URLs which backlinks from popular backlinks have generated traffic but A checker tools to track performance of AT aren’t linked to – also known as S D BA the most link to content on your site. C CK orphans. TI L LY IN A K N D A A T B A E W O R G A A T N A I D C E S IL Search Analytics E F Crawler requests A G R O DeepCrawl’s Advanced Google CH L Integrate summary data from any D Search Console Integration ATA log file analyser tool into your allows you to connect technical crawl. Integrating log file data site performance insights with enables you to discover the pages organic search information on your site that are receiving from Google Search Console’s attention from search engine bots Search Analytics report. as well as the frequency of these requests. Monitor site health Improve your UX Migrate your site Support mobile first Unravel your site architecture Store historic data Internationalization Complete competition Analysis [email protected] +44 (0) 207 947 9617 +1 929 294 9420 @deepcrawl Free trail at: https://www.deepcrawl.com/free-trial Table of Contents 9 Chapter 1: 20 -

How Does Google Hummingbird Impact Your Online Strategy?

MARKETING MATTERS How does Google Hummingbird Impact Your Online Strategy? BY NAREN ARULRAJAH WITH VIKAS VIJ fter a series of major search algorithm updates over the last few years, Google finally released an “Innovative and compelling content entirely new search algorithm called Hummingbird. would continue to find preference Google’s announcements surrounding the new Aalgorithm made it quite clear that online search keywords with search engines. High quality are going to be more conversational in nature in the future, inbound links remain as important especially as voice search technology catches on. as ever. Keyword usage in modera- At a fundamental level, Google assured online marketers that search engine optimization strategies would remain tion and its correct placement would relevant as before. Innovative and compelling content still be as valuable as before.“ would continue to find preference with search engines. High quality inbound links remain as important as ever. Keyword type in long tailed keywords, which are more descriptive of usage in moderation and its correct placement would still their exact information needs. Furthermore, as voice search be as valuable as before. gradually gains in popularity, the keywords are going to be However, at a subtle level, the new Hummingbird algo- more conversational and long-tailed in nature. rithm would interpret differently the way users search If the search engine is geared to comprehend the context online. Prior to Hummingbird, the user would type a query of the query rather than going only after the absolute key- into the search engine, and the search algorithm would words, it would be able to produce more relevant and useful select words from it. -

SEO E SEM Guida Avanzata Al Web Marketing 3° Edizione

In omaggio 100 euro di formazione SEO e 10 euro su Melascrivi NE IIO IIZ D EE a a 3 3 - Marco Maltraversi - BESTSELLER SEO e SEM Guida avanzata al Web Marketing Google Hummingbird, Google Panda, Google Penguin e le novità di Google >> SEO Semantica: Microdati, Rich Snippets e Authorship Markup >> Come posizionare il tuo sito Web nei motori di ricerca >> Link building nella SEO Moderna, trucchi e soluzioni >> SEO e SEM Guida avanzata al Web Marketing Marco Maltraversi SEO e SEM | Guida avanzata al Web Marketing terza edizione Autore: Marco Maltraversi Collana: Publisher: Fabrizio Comolli Editor: Marco Aleotti Progetto grafico: Roberta Venturieri Foto di copertina: © Trueffelpix - Fotolia.com ISBN: 978-88-6895-063-7 Copyright © 2014 LSWR Srl Via Spadolini, 7 - 20141 Milano (MI) - www.lswr.it Finito di stampare nel mese di luglio 2014 presso “Press Grafica” s.r.l., Gravellona Toce (VB) Nessuna parte del presente libro può essere riprodotta, memorizzata in un sistema che ne permetta l’elaborazione, né trasmessa in qualsivoglia forma e con qualsivoglia mezzo elettronico o meccanico, né può essere fotocopiata, riprodotta o registrata al- trimenti, senza previo consenso scritto dell’editore, tranne nel caso di brevi citazioni contenute in articoli di critica o recensioni. La presente pubblicazione contiene le opinioni dell’autore e ha lo scopo di fornire informazioni precise e accurate. L’elaborazione dei testi, anche se curata con scrupolosa attenzione, non può comportare specifiche responsabilità in capo all’autore e/o all’edi- tore per eventuali errori o inesattezze. Nomi e marchi citati nel testo sono generalmente depositati o registrati dalle rispettive aziende. -

Market Opportunities and Key Foreign Trade Restrictions

United States International Trade Commission Global Digital Trade 1: Market Opportunities and Key Foreign Trade Restrictions August 2017 Publication Number: 4716 Investigation Number: 332-561 United States International Trade Commission Commissioners Rhonda K. Schmidtlein, Chairman David S. Johanson, Vice Chairman Irving A. Williamson Meredith M. Broadbent Catherine DeFilippo Director, Office of Operations Jonathan Coleman Director, Office of Industries Address all communications to Secretary to the Commission United States International Trade Commission Washington, DC 20436 United States International Trade Commission Global Digital Trade 1: Market Opportunities and Key Foreign Trade Restrictions August 2017 Publication Number: 4716 Investigation Number: 332-561 United States International Trade Commission This report was prepared principally by: Project Leader David Coffin [email protected] Deputy Project Leader Jeremy Streatfeild [email protected] Office of Industries Jared Angle, Renato Barreda, Laura Bloodgood, Sharifa Crawford, Sharon Ford, Eric Forden, John Giamalva, Fernando Gracia, Jeffrey Horowitz, Mahnaz Khan, Dan Kim, Erick Oh, Sarah Oliver, Chris Robinson, Mitchell Semanik, George Serletis, Isaac Wohl Office of Economics Nabil Abbyad, Tamara Gurevich, Peter Herman, Grace Kenneally, Ricky Ubee, Heather Wickramarachi Content Reviewers Jennifer Powell and David Riker Editorial Reviewers Judy Edelhoff and Peg Hausman Office of Analysis and Research Services Maureen Letostak Document Preparation and Support Jaime -

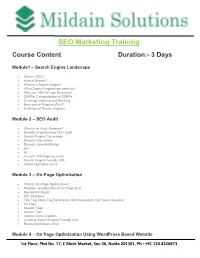

SEO Marketing Training Course Content Duration:- 3 Days

SEO Marketing Training Course Content Duration:- 3 Days Module1 – Search Engine Landscape What is SEO? what is Search? What is a Search Engine? What Search Engines are used for? Why use SEO for your Business? SERPs, Categorization of SERPs Crawling, Indexing and Ranking How search Engines Work? Evolution of Search Engines Module 2 – SEO Audit What is an Audit Reasons? Benefits of performing SEO Audit Search Engine Commands Domain Information Domain canonicalization xml txt Custom 404 Page structure Search Engine Friendly URL Checking Broken Links Module 3 – On-Page Optimization What is On-Page Optimization? Reasons and Benefits of On Page SEO Keyword Analysis URL Mapping Title Tag, Meta Tag Description, Meta Keywords and Focus Keyword Alt Tags Header Tags Anchor Text Internal Links Creation Creating Search Engine Friendly URL Removing Broken Links Module 4 – On Page Optimization Using WordPress Based Website 1st Floor, Plot No. 17, C Block Market, Sec-36, Noida 201301, Ph : +91 120 4326873 SEO Yoast What is Yoast? Installing WordPress SEO by Yoast Individual Blog Post and Webpage Optimization through Yoast Title Tag, Meta Tag Description, Meta Keywords and Focus Keyword Alt Tags Header Tags Anchor Text Internal Links Creation Creating Search Engine Friendly URL Removing Broken Links Module 5 – Google Analytics and Google Webmaster What is Web Analytics? How Google Analytics works? Why Google Analytics is needed for SEO Campaigns? How to configure Google Analytics? Google Analytics plugin configuration within WordPress Checking Real-time Analytics Looking at Geo (location) of overall audience. Users flow Acquisition – All Traffic – Channels Traffic achieved through organic search In-Page Analytics Module 6 – Web CEO, SEO Profiler and Other SEO Tools Google Commands: allintitle, allinurl, etc. -

ZN Where Is Google Heading

Where is the search giant heading? A look into recent and developing innovations A publication by Contents Introduction 1 Google+: from social engagement to a services platform 2 Search Engine Optimization: it’s not just about the content anymore 6 Your plus 1 7 Google Hummingbird: from keywords to conversations 8 The future is mobile: from devices to assistants 10 An informed assistant is a smart assistant 12 Is there anything I can keep private? 13 And there’s more... 14 The driverless car 14 Glasses that are cool 15 Smart contacts 16 Google Timeline 17 Right from day one, Google has always been seen as an inventor and an innovator. Today, the company continues to push the boundaries, developing new technologies that could completely transform our lives in the next decade or two. Google’s innovations are transformational, far-reaching, and often difficult to keep pace with. Over the coming pages, we aim to give you some insight into the company’s recent innovations, strategic direction, and futuristic projects. 1998 2009 Today 1 Google+: from social engagement to a services platform There has been much debate recently about whether Google will overtake Facebook in the race for social media supremacy with Google+. With social media of growing importance to brands, organizations, and governments that want to engage consumers, supporters, and citizens, knowing the answer is crucial. Where should they invest their resources in the coming years? Facebook is generally acknowledged as the social media leader today, but will the fast growing Google+ ever catch up, or even overtake it? Let’s look at the stats. -

SEO Y Periodismo Marco De Optimización Global Como Parte Del Emprendimiento En Cibermedios

SEO y Periodismo Marco de optimización global como parte del emprendimiento en cibermedios Carlos Lopezosa, Lluís Codina, Carlos Gonzalo-Penela Prólogo a cargo de Carles Pont-Sorribes Una publicación de la Serie DigiDoc-EPI Mayo 2020 Grupo de Investigación DigiDoc UPF Roc Boronat, 138, desp. 53.804 08018 Barcelona www.upf.edu/digidoc/ Contacto: +34 935421311 | [email protected] Mayo 2020 Obra distribuida bajo una licencia CC BY-NC-SA 4.0 Forma recomendada de citación Lopezosa, Carlos; Codina, Lluís; Gonzalo-Penela, Carlos (2020). SEO y Periodismo. Marco de optimización global como parte del emprendimiento en cibermedios. Barcelona: Departamento de Comunicación. Serie DigiDoc-Tendencias. Mayo 2020 DOI: http://dx.doi.org/10.31009/informesdcom.2020.01 Icon made by Freepik from https://www.flaticon.com Serie Editorial DigiDoc Un entregable de la Colección Proyecto Comunicación Interactiva (PCI). Con el soporte de los proyectos "Narración interactiva y visibilidad digital en el documental interactivo y el periodismo estructurado”. RTI2018-095714-B-C21 (MICINN/FEDER), Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (España). NS RTI02/2020 1 Sobre los autores Carlos Lopezosa es doctor en Ciencias de la Información y colaborador del Grupo de Investigación DigiDoc. Es especialista en SEO y estrategias de monetización basados en contenidos de calidad. Es profesor asociado del grado de Periodismo de la UPF y del Máster Online en Buscadores y SEO/SEM de la Barcelona School of Management. Contacto: [email protected] Lluís Codina es doctor en Ciencias de la Información. Coordina el Seminario de Investigación del Grupo DigiDoc (UPF) y forma parte del equipo de dirección, como IP, del proyecto de investigación del Plan Estatal de I+D+i dentro del que se inscribe este entregable. -

Podcasting for SEO & Google Hummingbird

Podcasting for SEO & Google Hummingbird John Maher Authority Marketing Web & Content Seminar for Search and Social About Me John Maher (@johndmaher) • With McDougall Interactive for 10 years • Musician • Worked in radio at WEZE in Quincy • I have 4 kids! WHAT IS GOOGLE HUMMINGBIRD? Google Hummingbird • Algorithm change – launched around Aug 20, 2013 • A brand new algorithm which used parts of the old algorithm, along with new parts Photo by CintheaFox / Creative Commons Google Hummingbird • Hummingbird affects: – “Conversational Search” • Searchers typing questions, using mobile/voice – People using mobile more, desktop less • “What’s the closest place to buy an iPhone near my home”? • Hummingbird understands – “Home” = location – “Place” = brick & mortar store – “iPhone” = electronic device (might be found at BestBuy) • Takes the whole query into account, not just some words What Should We Do? • Continue to have original, high-quality content • Having some content in Q&A format may help • Provide content that solves problems and teaches users something Photo by Sebastien Wiertz / Creative Commons HOW TO USE PODCASTING TO ADD HUMMINGBIRD-FRIENDLY CONTENT TO YOUR SITE What is podcasting? • Comes from the words “iPod” and “broadcasting” • An audio recording, like a radio show • Available for download or streaming from a website • Usually also downloadable automatically via RSS Photo by Patrick Breitenbach / Creative Commons Why Podcasting? • Less Competition – 450 Million Active English-language blogs – 100 Hours added to YouTube every -

Google's 'Hummingbird' Hatches New Search Formula (Update 3) 26 September 2013, by Michael Liedtke

Google's 'Hummingbird' hatches new search formula (Update 3) 26 September 2013, by Michael Liedtke websites whose rankings are demoted under the new system feel they have to buy the marketing messages to attract traffic. The search ads and other commercial pitches related to Web content account for most of Google's revenue, which is expected to approach $60 billion this year. Google disclosed the existence of the new search formula Thursday at an event held in the Menlo Park, California, garage where CEO Larry Page and fellow co-founder Sergey Brin started the company 15 years ago. Google celebrates its birthday on Sept. 27 each Google has quietly retooled the closely guarded year, even though the company was incorporated a formula running its Internet search engine to give few weeks earlier. The company is now based in better answers to the increasingly complex Mountain View, California, at a sprawling complex questions posed by Web surfers. located about seven miles from the 1,900-square- foot home where Page and Brin paid $1,700 per The overhaul came as part of an update called month to rent the garage and a bedroom. The co- "Hummingbird" that Google Inc. has gradually founders' landlord was Susan Wojcicki, who is now rolled out in the past month without disclosing the a top Google executive and Brin's sister-in-law. modifications. Wojcicki sold the home to Google in 2006 and it is The changes could have a major impact on traffic now maintained as a monument to the company's to websites. Hummingbird represents the most humble beginnings. -

O Mecanismo De Busca Do Google E a Relevância Na Relação Sistema-Usuário Google’S Search Engine and the Relevance in System-User Interface Fátima Hassan Caldeira1

Revista Digital do e-ISSN 1984-4301 Programa de Pós-Graduação em Letras da PUCRS http://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/letronica/ Porto Alegre, v. 8, n. 1, p. 91-106, janeiro-junho 2015 : http://dx.doi.org/10.15448/1984-4301.2015.1.19616 O mecanismo de busca do Google e a relevância na relação sistema-usuário Google’s search engine and the relevance in system-user interface Fátima Hassan Caldeira1 1 Doutoranda em Ciências da Linguagem RESUMO: Este artigo apresenta pesquisa teórica que tem como objeto de análise o mecanismo de busca do Google. Parte-se da hipótese, inaugurada por Yus através pela Universidade do Sul de Santa Catarina. Mestre em Ciências da Linguagem pela mesma instituição. Este artigo deriva de pesquisa para projeto de tese já qualificado. decorrênciada Ciberpragmática, da diluição de queda fronteira a Teoria entreda Relevância o virtual eé ocapaz real, dea relevância, dar uma explicação além de orientar científica a comunicação às atividades na humanas Internet, na também Net, já que,orienta para qualquer este teórico, atividade as pesquisas humana [email protected] on-linesobre os procedimentos cognitivos da mente humana em cenáriosa relevância físicos implicam procurada necessariamente pelo sistema para um o paralelismousuário como em lugar ambientes de análise, virtuais. pois é Assimnessa áreasendo, que em se insere o resultado de um mecanismo de busca tal como o Google. Do ponto de vista operacional, defende-se a hipótese de que as ferramentas fornecidas pela Teoria da Relevância. Dentre (Sperber as atividades e Wilson), humanas aliadas na Net, aos a achados pesquisa da privilegia Ciberpragmática (Yus), são capazes de analisar e descrever o mecanismo de busca do Google.