Le Journalisme Au Canada Francais

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

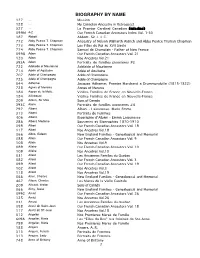

Biography by Name 127

BIOGRAPHY BY NAME 127 ... Missing 128 ... My Canadian Ancestry in Retrospect 327 ... Le Premier Cardinal Canadien (missing) 099M A-Z Our French Canadian Ancestors Index Vol. 1-30 187 Abbott Abbott, Sir J. J. C. 772 Abby Pearce T. Chapman Ancestry of Nelson Wilmarth Aldrich and Abby Pearce Truman Chapman 773 Abby Pearce T. Chapman Les Filles du Roi au XVII Siecle 774 Abby Pearce T. Chapman Samuel de Champlain - Father of New France 099B Adam Our French Canadian Ancestors Vol. 21 120 Adam Nos Ancetres Vol.21 393A Adam Portraits de familles pionnieres #2 722 Adelaide of Maurienne Adelaide of Maurienne 714 Adele of Aquitaine Adele of Aquitaine 707 Adele of Champagne Adele of Champagne 725 Adele of Champagne Adele of Champagne 044 Adhemar Jacques Adhemar, Premier Marchand a Drummondville (1815-1822) 728 Agnes of Merania Agnes of Merania 184 Aigron de la Motte Vieilles Familles de France en Nouvelle-France 184 Ailleboust Vieilles Familles de France en Nouvelle-France 209 Aitken, Sir Max Sons of Canada 393C Alarie Portraits de familles pionnieres #4 292 Albani Albani - Lajeunesse, Marie Emma 313 Albani Portraits de Femmes 406 Albani Biographie d'Albani - Emma Lajeunesse 286 Albani, Madame Souvenirs et Biographies 1870-1910 098 Albert Our French Canadian Ancestors Vol. 18 117 Albert Nos Ancetres Vol.18 066 Albro, Gideon New England Families - Genealogical and Memorial 088 Allain Our French Canadian Ancestors Vol. 9 108 Allain Nos Ancetres Vol.9 089 Allaire Our French Canadian Ancestors Vol. 10 109 Allaire Nos Ancetres Vol.10 031 Allard Les Anciennes Familles du Quebec 082 Allard Our French Canadian Ancestors Vol. -

L'hebdomadaire La Renaissance (Juin-Décembre 1935), La Dernière a Venture D'olivar Asselin Dans La Presse Montréalaise

UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL L'HEBDOMADAIRE LA RENAISSANCE (JUIN-DÉCEMBRE 1935), LA DERNIÈRE A VENTURE D'OLIVAR ASSELIN DANS LA PRESSE MONTRÉALAISE MÉMOIRE PRÉSENTÉ COMME EXIGENCE PARTIELLE DE LA MAÎTRISE EN HISTOIRE PAR MAXIME TROTTIER JUILLET 2019 UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL Service des bibliothèques Avertissement La diffusion de ce mémoire se fait dans le respect des droits de son auteur, qui a signé le formulaire Autorisation de reproduire et de diffuser un travail de recherche de cycles supérieurs (SDU-522 - Rév.10-2015). Cette autorisation stipule que «conformément à l'article 11 du Règlement no 8 des études de cycles supérieurs, [l'auteur] concède à l'Université du Québec à Montréal une licence non exclusive d'utilisation et de publication de la totalité ou d'une partie importante de [son] travail de recherche pour des fins pédagogiques et non commerciales. Plus précisément, [l'auteur] autorise l'Université du Québec à Montréal à reproduire, diffuser, prêter, distribuer ou vendre des copies de [son] travail de recherche à des fins non commerciales sur quelque support que ce soit, y compris l'Internet. Cette licence et cette autorisation n'entraînent pas une renonciation de [la] part [de l'auteur] à [ses] droits moraux ni à [ses] droits de propriété intellectuelle. Sauf entente contraire, [l'auteur] conserve la liberté de diffuser et de commercialiser ou non ce travail dont [il] possède un exemplaire.» REMERCIEMENTS Je tiens d'abord.à remercier ma directrice, Dominique Marquis, d'avoir découvert le corpus de La Renaissance qui hibernait gentiment aux archives de l'UQÀM et de me Pavoir proposé. -

Jules Fournier 1884-1918

Jules Fournier 1884-1918 Jules Fournier passa dans le ciel littéraire du Québec comme une météore : né à Coteau-du- Lac, comté de Soulanges, en 1884, dans une famille d’agriculteurs, il meurt de la grippe espagnole en 1918, à Ottawa. Dans ces 33 années et quelque, il a circulé dans d’autres sociétés, interpellé son milieu canadien-français, jugé très sévèrement la médiocrité de la culture et des mœurs qui l’entouraient, dénoncé la corruption politique, initié des controverses écrites, fait de la prison politique et proposé des projets d’avenir. Sa chance fut de vivre à une époque où les débats publics littéraires, politiques et sociaux étaient relativement ouverts et libres. En effet, autour de 1900, on trouve au Québec, outre le quotidien La Presse , fondée en 1884 et qui sert d’organe d’information, une presse d’opinion vivante et engagée, faite d’hebdomadaires où travaillent de petites équipes (parfois même un seul homme) et qui s’identifient nettement à des lignes idéologiques définies, sinon à des partis. La Minerve , journal d’Arthur Buies, vient de fermer en 1899. Il reste alors La Vérité de l’ultramontain Jules-Paul Tardivel, le journal libéral indépendant Les Débats fondé et dirigé par Louvigny de Montigny, suivi par Les vrais Débats , et par L’Avenir (du même) quand le parti libéral eut acheté le premier pour le soumettre et que Mgr Paul Bruchési l’eut condamné…. On trouve également Le Canada , propriété du parti libéral, Le Nationaliste , fondé en 1904 par Olivar Asselin pour critiquer la droite impérialiste et le haut-clergé, La Patrie , enfin Le Devoir que fonde Henri Bourassa en 1910 et qui existe encore aujourd’hui dans le format d’un quotidien. -

AVIS Ce Document a Été Numérisé Par La Division De La Gestion Des

Direction des bibliothèques AVIS Ce document a été numérisé par la Division de la gestion des documents et des archives de l’Université de Montréal. L’auteur a autorisé l’Université de Montréal à reproduire et diffuser, en totalité ou en partie, par quelque moyen que ce soit et sur quelque support que ce soit, et exclusivement à des fins non lucratives d’enseignement et de recherche, des copies de ce mémoire ou de cette thèse. L’auteur et les coauteurs le cas échéant conservent la propriété du droit d’auteur et des droits moraux qui protègent ce document. Ni la thèse ou le mémoire, ni des extraits substantiels de ce document, ne doivent être imprimés ou autrement reproduits sans l’autorisation de l’auteur. Afin de se conformer à la Loi canadienne sur la protection des renseignements personnels, quelques formulaires secondaires, coordonnées ou signatures intégrées au texte ont pu être enlevés de ce document. Bien que cela ait pu affecter la pagination, il n’y a aucun contenu manquant. NOTICE This document was digitized by the Records Management & Archives Division of Université de Montréal. The author of this thesis or dissertation has granted a nonexclusive license allowing Université de Montréal to reproduce and publish the document, in part or in whole, and in any format, solely for noncommercial educational and research purposes. The author and co-authors if applicable retain copyright ownership and moral rights in this document. Neither the whole thesis or dissertation, nor substantial extracts from it, may be printed or otherwise reproduced without the author’s permission. -

For the Good of Franco-Ontarians: Le Droit's Editorials, 1913-1933 Mario R. Gravelle a Dissertation Submitted to the Faculty O

FOR THE GOOD OF FRANCO-ONTARIANS: LE DROIT’S EDITORIALS, 1913-1933 MARIO R. GRAVELLE A DISSERTATION SUBMITTED TO THE FACULTY OF GRADUATE STUDIES IN PARTIAL FULFILLMENT OF THE REQUIREMENTS FOR THE DEGREE OF DOCTOR OF PHILOSOPHY GRADUATE PROGRAM IN HISTORY YORK UNIVERSITY TORONTO, ONTARIO MAY 2018 © Mario R. Gravelle, 2018 ABSTRACT In 1912 the Ontario government tabled Regulation 17 to severely limit teaching in French in provincial schools. Franco-Ontarians launched the newspaper Le Droit in March, 1913 to defeat the measure and protect minority language rights. The Oblats de Marie Immaculée, an Ottawa-based Catholic missionary order, provided operational support as it was also expected to act as a “bonne presse” encouraging social Catholicism. A content analysis of editorials from 1913 to 1933 reveals several changes that positioned Le Droit to remain in print after defeating Regulation 17 and the departure of the Oblates. In brief, in Le Droit’s initial years it offered a healthy amount of editorial content devoted to fighting Regulation 17, combatting assimilationist threats, and encouraging readers to live according to Catholic doctrine. However, by the late 1910s it diversified its content by paying less and less attention to religious matters while significantly limiting pieces about Regulation 17 and other assimilationist threats. The early half of the 1920s also saw the daily introduce content for readers in Quebec, challenging its initial aim of serving Franco-Ontarians exclusively. Archival material about Le Droit’s operations reveals the factors that encouraged its transformation. Financial pressures were a leading reason for seeking to diversify the daily’s editorials. -

Reflections on Antisemitism in French Canada

90 Ira Robinson / Reflections on Antisemitism in French Canada Ira Robinson Reflections on Antisemitism in French Canada Canadian Jewish Studies / Études juives canadiennes, vol. 21, 2013 [2014] 91 Et, pour vrai dire, what more political is there to say after you have said : À bas les maudits Juifs! A. M. Klein1 Introduction It is more than appropriate that we are gathered together at this conference to hon- our Gerald Tulchinsky for his work that has served to shape the contours of Canadian Jewish history in the past two decades in which Canadian Jewish studies has arguably become a field of its own.2 He represents the transition from the community-based historiography of Cana- dian Jewry, as represented by the work of B.G. Sack, Louis Rosenberg, and David Rome, to take three distinguished examples, to that of university-trained and based academics. It is telling that in his survey of the historiography of the Jews of Canada in his initial 1992 history, Taking Root: the origins of the Canadian Jewish Community, Tulchinsky acknowledges only three academic predecessors, all of whose works had preceded his own book by less than a decade: Bernard Vigod (1984), Michael Brown (1986), and Irving Abella (1990).3 Of these three, it is evident that Brown’s book made the most impression on him, as the other two books are described in a sentence apiece, whereas Brown’s Jew or Juif is given four meaty sentences which conclude with the statement that the book “will remain an important point of departure for students in this field for years to come.”4 This presentation will look at one of the theses of Michael Brown’s book that im- pressed Tulchinsky: “the rejection of Catholic Québec as a major conditioning factor in the Canadian Jewish experience”. -

Bourassa's Anniversary Speech Touched on Many of the Criticisms Directed at Him Over the Last Five Months

Bourassa’s War: Henri Bourassa and the First World War by Geoff Keelan A thesis presented to the University of Waterloo in fulfilment of the thesis requirement for the degree of Doctor of Philosophy in History Waterloo, Ontario, Canada, 2015 © Geoff Keelan 2015 Author’s Declaration I hereby declare that I am the sole author of this thesis. This is a true copy of the thesis, including any required final revisions, as accepted by my examiners. I understand that my thesis may be made electronically available to the public. ii Abstract This dissertation examines the perspective of French Canadian nationalist Henri Bourassa during the First World War from 1914-1918. Bourassa was one of the best-known voices rejecting the war’s purpose and value in Canada. He consistently offered detailed and in-depth analytical critiques of the war. He first accepted Canadian participation from August 1914 to January 1916, but his position gradually shifted from cautious support to outright rejection. This dissertation argues that Henri Bourassa has traditionally been understood as a domestic commentator in Canada, but during the war years he wrote in the pages of his newspaper Le Devoir to address a wide variety of international issues. He was one of a few Canadians who looked out to the world and interpreted global events for his readers. Historians have already recounted in detail his thoughts about the Ontario bilingual schools crisis, conscription, the December 1917 election, and the Easter Riots of 1918. This work examines Bourassa’s thoughts on diplomacy between the belligerent nations and that of Pope Benedict XV, international events like the Easter Rising in Ireland and the American entry into the war. -

Quebec in the United States: a Historiographical Survey

View metadata, citation and similar papers at core.ac.uk brought to you by CORE provided by University of Maine Maine History Volume 26 Number 3 Article 2 1-1-1987 Quebec in the United States: A Historiographical Survey Yves Roby Follow this and additional works at: https://digitalcommons.library.umaine.edu/mainehistoryjournal Part of the Canadian History Commons, and the United States History Commons Recommended Citation Roby, Yves. "Quebec in the United States: A Historiographical Survey." Maine History 26, 3 (1987): 126-159. https://digitalcommons.library.umaine.edu/mainehistoryjournal/vol26/iss3/2 This Article is brought to you for free and open access by DigitalCommons@UMaine. It has been accepted for inclusion in Maine History by an authorized administrator of DigitalCommons@UMaine. For more information, please contact [email protected]. YVES ROBY QUEBEC IN THE UNITED STATES: A HISTORIOGRAPHICAL SURVEY During the period 1840-1930 approximately 900,000 peo ple left Quebec for the United States, most of them settling in the main industrial centers of the northeastern states. This event is rich in documentation. Hundreds, not to say thou sands, of commentaries, studies, and analyses were left to us by the observers, the witnesses, and the actors in this epic adven ture.1 Nevertheless, authors describing the general history of immigration to the United States traditionally ignored the Franco-American experience or mentioned it only in a few casual footnote references.2 Only recently has French- Canadian migration attracted the attention of Canadian and American university scholars. Today, a constantly increasing number of specialized studies is appearing on both sides of the border. -

The French Language in Québec : 400 Years of History and Life

The French Language in Québec: 400 Years of History and Life Part Three - French: A Compromised Status Chapter 7 – Defending the Language 26. Nationalist Discourse (1850-1920) HÉLÈNE PELLETIER-BAILLARGEON We will not give up the fight, we will pursue it to the end, up to its final conclusion because, in the end, we want to know if Confederation was a pact of honour for all or an infamous trap for us. Senator Philippe Landry (Le Droit , December 2, 1915, protesting against Ontario’s Regulation 17) A Growing Awareness (1850-1899) When Louis-Joseph Papineau spoke out in the debates preceding Confederation, it was less to defend French-language rights in the future constitution than to denounce a political regime which would condemn his fellows to the perpetual status of a minority in a country that they had been the first to build. The debate on the language bears the mark of these shortcomings and confusions. As for Papineau’s former followers, Louis-Hippolyte La Fontaine and George-Étienne Cartier, the Crown was to associate them with the honours linked to the status of leaders of French Canada in order to ensure their collaboration in carrying out the great Confederation project. Once again, there was hardly any discussion on the guarantees to be granted to the French language and culture in the future constitution. Besides, the vagueness of these guarantees would not become apparent until afterwards, particularly as a result of the struggles over schooling. 1 The French Language in Québec: 400 Years of History and Life Part Three - French: A Compromised Status Chapter 7 – Defending the Language Triggered by Louis Riel’s hanging in Manitoba in 1885, the first nationalist discourse was expressed under the leadership of Honoré Mercier who until 1892 succeeded in uniting the dynamic forces within the party and taking power in Québec City. -

PELLETIER-BAILLARGEON, Hélène, Olivar Asselin Et Son Temps, I : Le Militant (Montréal, Fides, 1996), 780 P

Document generated on 09/24/2021 12:24 p.m. Revue d'histoire de l'Amérique française PELLETIER-BAILLARGEON, Hélène, Olivar Asselin et son temps, I : Le militant (Montréal, Fides, 1996), 780 p. Fernande Roy Volume 51, Number 1, été 1997 URI: https://id.erudit.org/iderudit/305635ar DOI: https://doi.org/10.7202/305635ar See table of contents Publisher(s) Institut d'histoire de l'Amérique française ISSN 0035-2357 (print) 1492-1383 (digital) Explore this journal Cite this review Roy, F. (1997). Review of [PELLETIER-BAILLARGEON, Hélène, Olivar Asselin et son temps, I : Le militant (Montréal, Fides, 1996), 780 p.] Revue d'histoire de l'Amérique française, 51(1), 121–125. https://doi.org/10.7202/305635ar Tous droits réservés © Institut d'histoire de l'Amérique française, 1997 This document is protected by copyright law. Use of the services of Érudit (including reproduction) is subject to its terms and conditions, which can be viewed online. https://apropos.erudit.org/en/users/policy-on-use/ This article is disseminated and preserved by Érudit. Érudit is a non-profit inter-university consortium of the Université de Montréal, Université Laval, and the Université du Québec à Montréal. Its mission is to promote and disseminate research. https://www.erudit.org/en/ COMPTES RENDUS 121 PELLETIER-BAILLARGEON, Hélène, Olivar Asselin et son temps, I: Le militant (Montréal, Fides, 1996), 780 p. On connaissait déjà le talent d'Hélène Pelletier-Baillargeon, biographe de Marie Gérin-Lajoie. Il s'affirme encore ici avec éclat. La documentation utilisée pour cette biographie d'Olivar Asselin est fort riche et en grande partie neuve: assez bien connus, les nombreux écrits du journaliste n'avaient jamais été exploités avec une telle maîtrise, tandis que sa volumineuse cor respondance n'avait pas encore retenu l'attention des chercheurs. -

Edinburgh Research Explorer

Edinburgh Research Explorer John Porter Lecture Citation for published version: Kennedy, J 2016, 'John Porter Lecture: Liberal Nationalisms revisited', Canadian Review of Sociology, vol. 53, no. 1, pp. 7-25. https://doi.org/10.1111/cars.12090 Digital Object Identifier (DOI): 10.1111/cars.12090 Link: Link to publication record in Edinburgh Research Explorer Document Version: Peer reviewed version Published In: Canadian Review of Sociology Publisher Rights Statement: This is the peer reviewed version of the following article: Kennedy, J. (2016), John Porter Lecture: Liberal Nationalisms Revisited. Canadian Review of Sociology/Revue canadienne de sociologie, 53: 7–25, which has been published in final form at http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/cars.12090/abstract. This article may be used for non-commercial purposes in accordance with Wiley Terms and Conditions for Self-Archiving. General rights Copyright for the publications made accessible via the Edinburgh Research Explorer is retained by the author(s) and / or other copyright owners and it is a condition of accessing these publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights. Take down policy The University of Edinburgh has made every reasonable effort to ensure that Edinburgh Research Explorer content complies with UK legislation. If you believe that the public display of this file breaches copyright please contact [email protected] providing details, and we will remove access to the work immediately and investigate your claim. Download date: 30. Sep. 2021 John Porter Lecture: Liberal Nationalisms Revisited1 JAMES KENNEDY University of Edinburgh Liberal Nationalisms: Empire, State and Civil Society in Scotland and Quebec argues that the emergence and character of nationalism is directly related to changes in patterns of political rule and the liberal settlements that underlay that rule. -

French Canadians and Bilingualism in the Canadian Armed Forces, Vol I 1763-1969: the Fear of a Parallel Army

DIRECTORATE OF HISTORY DEPARTMENT OF NATIONAL DEFENCE SOCIO-MILITARY SERIES * * * N° 1 Jean-Pierre Gagnon, The 22nd (French-Canadian) Battalion, 1914- 1919: Socio-military history. N° 2 Jean Pariseau and Serge Bernier, French Canadians and Bilingualism in the Canadian Armed Forces, Vol I 1763-1969: The Fear of a Parallel Army. N° 3 Armand Letellier, DND Language Reform: Staffing the Bilingu- alism Programs, 1967-1977. To be published N° 4 Jean Pariseau and Serge Bernier, French Canadians and Bilingualism in the Canadian Armed Forces, Vol II 1969- 1983: Official Languages: DND’s Response to the Federal Policy. Additional Reading The Memoirs of General Jean V. Allard (written in cooperation with Serge Bernier), Vancouver, UBC Press, 1988. René Morin, DND Dependants’ Schools, 1921-1983, Ottawa, NDHQ, Directorate of History, 1986. Department of Supply and Services Canada 1986 Available in Canada through Authorized Bookstore Agents and other bookstores or by mail from Canadian Government Publishing Centre Supply and Services Canada Ottawa, (Canada) KIA0S9 Catalogue No. D63-2/2E Canada: $ 24.95 ISBN 0-660-12491-2 Other Countries: $ 24.95 Price subject to change without notice Pariseau, Jean (Joseph Jean-Baptiste) 1924 Bernier, Serge (Gérald Joseph André Serge) 1924 1. French Canadians 2. Bilinguism 3. Canadian Armed Forces 1763-1969 4. Canada socio-military history NB: In preparing this publication, the authors had free access to the official documents preserved at the Department of National Defense . However, they are responsible for the conclusion they have drawn and the opinions they express; the Department has no responsibility for the interpretation or presentation of facts.