Interstellarum 23 1 30 46

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

A Basic Requirement for Studying the Heavens Is Determining Where In

Abasic requirement for studying the heavens is determining where in the sky things are. To specify sky positions, astronomers have developed several coordinate systems. Each uses a coordinate grid projected on to the celestial sphere, in analogy to the geographic coordinate system used on the surface of the Earth. The coordinate systems differ only in their choice of the fundamental plane, which divides the sky into two equal hemispheres along a great circle (the fundamental plane of the geographic system is the Earth's equator) . Each coordinate system is named for its choice of fundamental plane. The equatorial coordinate system is probably the most widely used celestial coordinate system. It is also the one most closely related to the geographic coordinate system, because they use the same fun damental plane and the same poles. The projection of the Earth's equator onto the celestial sphere is called the celestial equator. Similarly, projecting the geographic poles on to the celest ial sphere defines the north and south celestial poles. However, there is an important difference between the equatorial and geographic coordinate systems: the geographic system is fixed to the Earth; it rotates as the Earth does . The equatorial system is fixed to the stars, so it appears to rotate across the sky with the stars, but of course it's really the Earth rotating under the fixed sky. The latitudinal (latitude-like) angle of the equatorial system is called declination (Dec for short) . It measures the angle of an object above or below the celestial equator. The longitud inal angle is called the right ascension (RA for short). -

September 2020 BRAS Newsletter

A Neowise Comet 2020, photo by Ralf Rohner of Skypointer Photography Monthly Meeting September 14th at 7:00 PM, via Jitsi (Monthly meetings are on 2nd Mondays at Highland Road Park Observatory, temporarily during quarantine at meet.jit.si/BRASMeets). GUEST SPEAKER: NASA Michoud Assembly Facility Director, Robert Champion What's In This Issue? President’s Message Secretary's Summary Business Meeting Minutes Outreach Report Asteroid and Comet News Light Pollution Committee Report Globe at Night Member’s Corner –My Quest For A Dark Place, by Chris Carlton Astro-Photos by BRAS Members Messages from the HRPO REMOTE DISCUSSION Solar Viewing Plus Night Mercurian Elongation Spooky Sensation Great Martian Opposition Observing Notes: Aquila – The Eagle Like this newsletter? See PAST ISSUES online back to 2009 Visit us on Facebook – Baton Rouge Astronomical Society Baton Rouge Astronomical Society Newsletter, Night Visions Page 2 of 27 September 2020 President’s Message Welcome to September. You may have noticed that this newsletter is showing up a little bit later than usual, and it’s for good reason: release of the newsletter will now happen after the monthly business meeting so that we can have a chance to keep everybody up to date on the latest information. Sometimes, this will mean the newsletter shows up a couple of days late. But, the upshot is that you’ll now be able to see what we discussed at the recent business meeting and have time to digest it before our general meeting in case you want to give some feedback. Now that we’re on the new format, business meetings (and the oft neglected Light Pollution Committee Meeting), are going to start being open to all members of the club again by simply joining up in the respective chat rooms the Wednesday before the first Monday of the month—which I encourage people to do, especially if you have some ideas you want to see the club put into action. -

Proto-Planetary Nebula Observing Guide

Proto-Planetary Nebula Observing Guide www.reinervogel.net RA Dec CRL 618 Westbrook Nebula 04h 42m 53.6s +36° 06' 53" PK 166-6 1 HD 44179 Red Rectangle 06h 19m 58.2s -10° 38' 14" V777 Mon OH 231.8+4.2 Rotten Egg N. 07h 42m 16.8s -14° 42' 52" Calabash N. IRAS 09371+1212 Frosty Leo 09h 39m 53.6s +11° 58' 54" CW Leonis Peanut Nebula 09h 47m 57.4s +13° 16' 44" Carbon Star with dust shell M 2-9 Butterfly Nebula 17h 05m 38.1s -10° 08' 33" PK 10+18 2 IRAS 17150-3224 Cotton Candy Nebula 17h 18m 20.0s -32° 27' 20" Hen 3-1475 Garden-sprinkler Nebula 17h 45m 14. 2s -17° 56' 47" IRAS 17423-1755 IRAS 17441-2411 Silkworm Nebula 17h 47m 13.5s -24° 12' 51" IRAS 18059-3211 Gomez' Hamburger 18h 09m 13.3s -32° 10' 48" MWC 922 Red Square Nebula 18h 21m 15s -13° 01' 27" IRAS 19024+0044 19h 05m 02.1s +00° 48' 50.9" M 1-92 Footprint Nebula 19h 36m 18.9s +29° 32' 50" Minkowski's Footprint IRAS 20068+4051 20h 08m 38.5s +41° 00' 37" CRL 2688 Egg Nebula 21h 02m 18.8s +36° 41' 38" PK 80-6 1 IRAS 22036+5306 22h 05m 30.3s +53° 21' 32.8" IRAS 23166+1655 23h 19m 12.6s +17° 11' 33.1" Southern Objects ESO 172-7 Boomerang Nebula 12h 44m 45.4s -54° 31' 11" Centaurus bipolar nebula PN G340.3-03.2 Water Lily Nebula 17h 03m 10.1s -47° 00' 27" PK 340-03 1 IRAS 17163-3907 Fried Egg Nebula 17h 19m 49.3s -39° 10' 37.9" Finder charts measure 20° (with 5° circle) and 5° (with 1° circle) and were made with Cartes du Ciel by Patrick Chevalley (http://www.ap-i.net/skychart) Images are DSS Images (blue plates, POSS II or SERCJ) and measure 30’ by 30’ (http://archive.stsci.edu/cgi- bin/dss_plate_finder) and STScI Images (Hubble Space Telescope) Downloaded from www.reinervogel.net version 12/2012 DSS images copyright notice: The Digitized Sky Survey was produced at the Space Telescope Science Institute under U.S. -

SAC's 110 Best of the NGC

SAC's 110 Best of the NGC by Paul Dickson Version: 1.4 | March 26, 1997 Copyright °c 1996, by Paul Dickson. All rights reserved If you purchased this book from Paul Dickson directly, please ignore this form. I already have most of this information. Why Should You Register This Book? Please register your copy of this book. I have done two book, SAC's 110 Best of the NGC and the Messier Logbook. In the works for late 1997 is a four volume set for the Herschel 400. q I am a beginner and I bought this book to get start with deep-sky observing. q I am an intermediate observer. I bought this book to observe these objects again. q I am an advance observer. I bought this book to add to my collect and/or re-observe these objects again. The book I'm registering is: q SAC's 110 Best of the NGC q Messier Logbook q I would like to purchase a copy of Herschel 400 book when it becomes available. Club Name: __________________________________________ Your Name: __________________________________________ Address: ____________________________________________ City: __________________ State: ____ Zip Code: _________ Mail this to: or E-mail it to: Paul Dickson 7714 N 36th Ave [email protected] Phoenix, AZ 85051-6401 After Observing the Messier Catalog, Try this Observing List: SAC's 110 Best of the NGC [email protected] http://www.seds.org/pub/info/newsletters/sacnews/html/sac.110.best.ngc.html SAC's 110 Best of the NGC is an observing list of some of the best objects after those in the Messier Catalog. -

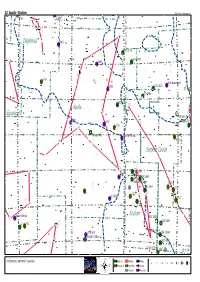

Skytools Chart

22 Aquila - Scutum SkyTools 3 / Skyhound.com 7006 γ2 α IC 4997 γ1 δ ρ ε β ζ ζ Delphinus 6891 NGC 6738 ε δ γ γ NGC 6709 κ 6803 +10° ξ 6934 μ Blue Racquetball 6781 NGC 6633 β IC 4665 IC 4756 NGC 6755 θ1 Aquila θ2 Equuleus δ γ Collinder 359 6852 6790 Collinder 350 η 6760 ν Collinder 401 Phantom Streak +0° θ 6535 ι Serpens Cauda ζ λ β NGC 6704 6751 η NGC 6683 κ Wild Duck Cluster IC 1276 NGC 6664 6539 6712 ε α τ IC 4846 μ δ ζ 6517 ε M 26 ν -10° Scutum ν Saturn Nebula NGC 6625 2 NGC 6604 M 73 M72 ν α α1 Eagle Nebula Little Gem Star Queen Barnard's Galaxy γ β NGC 6605 τ h 8 υ Omega Nebula 1 M 17 52° x 34° 19h30m00.0s +00°00'00" (Skymark) Open Cl. Nebula Galaxy 8 7 6 5 4 3 2 1 Globular Cl. Dark Neb. Quasar Globule Planetary 22 Aquila - Scutum GALASSIE Sigla Nome Cost. A.R. Dec. Mv. Dim. Tipo Distanza 200/4 80/11,5 20x60 NGC 6822 Barnard's Gal. Sgr 19h 47m 58s -14° 48' 11" +9,40 13',5x12',3 IB 4,4 Mly Er 20 (dif.) Er 20 (v. c.) (v. c.) AMMASSI APERTI Sigla Nome Cost. A.R. Dec. Mv. Dim. N° Æ Distanza 200/4 80/11,5 20x60 IC 4665 Oph 17h 46m 18s +05° 43' 00" +5,30 70',0 29 1.100 ly Er 20 (det.) Er 15,5 (det.) (dif.) Cr 350 Oph 17h 48m 06s +01° 18' 00" +6,10 39',0 --- 930 ly Er 12,4 (det.) Er 20 (det.) (dif.) Cr 359 Oph 18h 01m 06s +02° 54' 00" +3,00 240',0 --- 810 ly Er 20 (det.) Er 20 (det.) (det.) NGC 6604 Ser 18h 18m 04s -12° 14' 30" +7,50 5',0 30 5.500 ly Er 20 (easy) Er 20 (easy) (det.) NGC 6605 Ser 18h 18m 21s -14° 56' 42" +6,00 15',0 12 --- Er 20 (dif.) Er 20 (cha.) (cha.) M 16 Star Queen Ser 18h 18m 48s -13° 48' 24" +6,50 6',0 60 5.700 ly Er 20 (obv.) Er 20 (easy) (easy) M 17 Sgr 18h 20m 47s -16° 10' 18" +7,30 25',0 --- 4.200 Or 6 (dif.) Er 20 (cha.) (v. -

SEPTEMBER 2019 President’S Corner SEPTEMBER 2019 Face of Jupiter Or Saturn Because They Have Welcome to the September No Tangible Surface

ReflectionsReflections Newsletter of the Popular Astronomy Club SEPTEMBER 2019 President’s Corner SEPTEMBER 2019 face of Jupiter or Saturn because they have Welcome to the September no tangible surface. Jupiter, Saturn, Uranus 2019 edition of “Reflections”, and Neptune are gas giants—they don’t have the universe’s best astronomy a hard surface upon which one can stand. But newsletter. I am always imagine we could! Ok. So assuming we amazed by the level of activi- could stand on the equator of all the planets in ties and enthusiasm for the our solar system (and the Moon), I made hobby our club members con- some quick calculations to estimate the speed tinue to demonstrate. You can read about these activities in you would have just passively standing there. this edition. This summer, we Below is a table of my calculations: have had a number of very Alan Sheidler successful public observing sessions, all of which are documented in this Diameter Rotation Equatorial newsletter. One of the aspects of public observ- Planet (mi) Period (hr) Speed (mph) ing sessions is the possibility to engage visitors, Mercury 3032 1407.6 6.8 not only to glimpse objects in the eyepiece of the 7523 -5832.5 telescope, but also to discuss some of the physi- Venus -4.1 cal attributes of those selfsame objects. During Earth 7928 23.9 1042 one of these sessions, I was involved in a discus- Moon 2160 655.7 10.3 sion about the planet Jupiter about how quickly 4221 24.6 the Red Spot rotates into and out of view as seen Mars 539 in the telescope. -

108 Afocal Procedure, 105 Age of Globular Clusters, 25, 28–29 O

Index Index Achromats, 70, 73, 79 Apochromats (APO), 70, Averted vision Adhafera, 44 73, 79 technique, 96, 98, Adobe Photoshop Aquarius, 43, 99 112 (software), 108 Aquila, 10, 36, 45, 65 Afocal procedure, 105 Arches cluster, 23 B1620-26, 37 Age Archinal, Brent, 63, 64, Barkhatova (Bar) of globular clusters, 89, 195 catalogue, 196 25, 28–29 Arcturus, 43 Barlow lens, 78–79, 110 of open clusters, Aricebo radio telescope, Barnard’s Galaxy, 49 15–16 33 Basel (Bas) catalogue, 196 of star complexes, 41 Aries, 45 Bayer classification of stellar associations, Arp 2, 51 system, 93 39, 41–42 Arp catalogue, 197 Be16, 63 of the universe, 28 Arp-Madore (AM)-1, 33 Beehive Cluster, 13, 60, Aldebaran, 43 Arp-Madore (AM)-2, 148 Alessi, 22, 61 48, 65 Bergeron 1, 22 Alessi catalogue, 196 Arp-Madore (AM) Bergeron, J., 22 Algenubi, 44 catalogue, 197 Berkeley 11, 124f, 125 Algieba, 44 Asterisms, 43–45, Berkeley 17, 15 Algol (Demon Star), 65, 94 Berkeley 19, 130 21 Astronomy (magazine), Berkeley 29, 18 Alnilam, 5–6 89 Berkeley 42, 171–173 Alnitak, 5–6 Astronomy Now Berkeley (Be) catalogue, Alpha Centauri, 25 (magazine), 89 196 Alpha Orionis, 93 Astrophotography, 94, Beta Pictoris, 42 Alpha Persei, 40 101, 102–103 Beta Piscium, 44 Altair, 44 Astroplanner (software), Betelgeuse, 93 Alterf, 44 90 Big Bang, 5, 29 Altitude-Azimuth Astro-Snap (software), Big Dipper, 19, 43 (Alt-Az) mount, 107 Binary millisecond 75–76 AstroStack (software), pulsars, 30 Andromeda Galaxy, 36, 108 Binary stars, 8, 52 39, 41, 48, 52, 61 AstroVideo (software), in globular clusters, ANR 1947 -

Making a Sky Atlas

Appendix A Making a Sky Atlas Although a number of very advanced sky atlases are now available in print, none is likely to be ideal for any given task. Published atlases will probably have too few or too many guide stars, too few or too many deep-sky objects plotted in them, wrong- size charts, etc. I found that with MegaStar I could design and make, specifically for my survey, a “just right” personalized atlas. My atlas consists of 108 charts, each about twenty square degrees in size, with guide stars down to magnitude 8.9. I used only the northernmost 78 charts, since I observed the sky only down to –35°. On the charts I plotted only the objects I wanted to observe. In addition I made enlargements of small, overcrowded areas (“quad charts”) as well as separate large-scale charts for the Virgo Galaxy Cluster, the latter with guide stars down to magnitude 11.4. I put the charts in plastic sheet protectors in a three-ring binder, taking them out and plac- ing them on my telescope mount’s clipboard as needed. To find an object I would use the 35 mm finder (except in the Virgo Cluster, where I used the 60 mm as the finder) to point the ensemble of telescopes at the indicated spot among the guide stars. If the object was not seen in the 35 mm, as it usually was not, I would then look in the larger telescopes. If the object was not immediately visible even in the primary telescope – a not uncommon occur- rence due to inexact initial pointing – I would then scan around for it. -

One of the Most Useful Accessories an Amateur Can Possess Is One of the Ubiquitous Optical Filters

One of the most useful accessories an amateur can possess is one of the ubiquitous optical filters. Having been accessible previously only to the professional astronomer, they came onto the marker relatively recently, and have made a very big impact. They are useful, but don't think they're the whole answer! They can be a mixed blessing. From reading some of the advertisements in astronomy magazines you would be correct in thinking that they will make hitherto faint and indistinct objects burst into vivid observ ability. They don't. What the manufacturers do not mention is that regardless of the filter used, you will still need dark and transparent skies for the use of the filter to be worthwhile. Don't make the mistake of thinking that using a filter from an urban location will always make objects become clearer. The first and most immediately apparent item on the downside is that in all cases the use of a filter reduces the amount oflight that reaches the eye, often quite sub stantially. The brightness of the field of view and the objects contained therein is reduced. However, what the filter does do is select specific wavelengths of light emitted by an object, which may be swamped by other wavelengths. It does this by suppressing the unwanted wavelengths. This is particularly effective in observing extended objects such as emission nebulae and planetary nebulae. In the former case, use a filter that transmits light around the wavelength of 653.2 nm, which is the spectral line of hydrogen alpha (Ha), and is the wavelength oflight respons ible for the spectacular red colour seen in photographs of emission nebulae. -

2020 Flyin' High Over X

The Eldorado Star Party 2020 Telescope Observing Club by Bill Flanagan Houston Astronomical Society Purpose and Rules Welcome to the Annual ESP Telescope Club! The main purpose of this club is to give you an opportunity to observe some of the showpiece objects of the fall season under the pristine skies of Southwest Texas. We have also included a few items on the observing lists that may challenge you to observe some fainter and more obscure objects that present themselves at their very best under the dark skies of the Eldorado Star Party. The rules are simple; just observe the required number of objects on the observing list while you are at the Eldorado Star Party to receive a club badge. Flyin’High Over X Bar In early autumn, just after evening twilight, there are a number of winged creatures flying high in the skies of West Texas. Gliding along the glow of the Milky Way is both Aquila the eagle and Cygnus the swan. Just before midnight and directly overhead is the great winged horse Pegasus. Around midnight and looking to the south we can see a phoenix soaring across the southern horizon. So what better time and place to see what celestial gems these great winged creatures bring us as they fly high over the X Bar Ranch. Given this great autumn opportunity, the Telescope Observing Club program for the 2020 Eldorado Star Party is “Flyin’ High Over X Bar.” The program is a list of 28 objects located in the four constellations mentioned above, Aquila, Cygnus, Pegasus and Phoenix. -

Astronomy Magazine 2020 Index

Astronomy Magazine 2020 Index SUBJECT A AAVSO (American Association of Variable Star Observers), Spectroscopic Database (AVSpec), 2:15 Abell 21 (Medusa Nebula), 2:56, 59 Abell 85 (galaxy), 4:11 Abell 2384 (galaxy cluster), 9:12 Abell 3574 (galaxy cluster), 6:73 active galactic nuclei (AGNs). See black holes Aerojet Rocketdyne, 9:7 airglow, 6:73 al-Amal spaceprobe, 11:9 Aldebaran (Alpha Tauri) (star), binocular observation of, 1:62 Alnasl (Gamma Sagittarii) (optical double star), 8:68 Alpha Canum Venaticorum (Cor Caroli) (star), 4:66 Alpha Centauri A (star), 7:34–35 Alpha Centauri B (star), 7:34–35 Alpha Centauri (star system), 7:34 Alpha Orionis. See Betelgeuse (Alpha Orionis) Alpha Scorpii (Antares) (star), 7:68, 10:11 Alpha Tauri (Aldebaran) (star), binocular observation of, 1:62 amateur astronomy AAVSO Spectroscopic Database (AVSpec), 2:15 beginner’s guides, 3:66, 12:58 brown dwarfs discovered by citizen scientists, 12:13 discovery and observation of exoplanets, 6:54–57 mindful observation, 11:14 Planetary Society awards, 5:13 satellite tracking, 2:62 women in astronomy clubs, 8:66, 9:64 Amateur Telescope Makers of Boston (ATMoB), 8:66 American Association of Variable Star Observers (AAVSO), Spectroscopic Database (AVSpec), 2:15 Andromeda Galaxy (M31) binocular observations of, 12:60 consumption of dwarf galaxies, 2:11 images of, 3:72, 6:31 satellite galaxies, 11:62 Antares (Alpha Scorpii) (star), 7:68, 10:11 Antennae galaxies (NGC 4038 and NGC 4039), 3:28 Apollo missions commemorative postage stamps, 11:54–55 extravehicular activity -

Survey of Emission Line Stars in Young Open Clusters

SurveySurvey ofof emissionemission lineline starsstars inin youngyoung openopen clustersclusters AnnapurniAnnapurni SubramaniamSubramaniam Collaborators: Blesson Mathew & B.C. Bhatt EmissionEmission lineline stars:stars: whatwhat areare they?they? These stars show H-alpha emission lines in their spectra – indication of circum-stellar material. Two classes: (1) remnant of the accretion disk – pre-Main sequence stars – Herbig Ae/Be stars (2) Classical Be stars – material thrown out of the star forming a disk. These stars are well studied in the field – not in clusters - uncertainty in estimating their distance, interstellar reddening, age, mass and evolutionary state. ClusterCluster stars:stars: advantageadvantage TheseThese starsstars locatedlocated inin clustersclusters helphelp toto estimateestimate theirtheir propertiesproperties accuratelyaccurately –– distance,distance, reddening,reddening, massmass (spectral(spectral type)type) andand age.age. ToTo studystudy thethe emissionemission phenomenonphenomenon asas aa functionfunction ofof stellarstellar propertiesproperties –– possiblepossible inin thethe casecase ofof clustersclusters stars.stars. PropertiesProperties ofof thethe circumcircum--stellarstellar diskdisk cancan bebe studiedstudied asas aa functionfunction ofof massmass andand age.age. LargeLarge numbernumber ofof starsstars cancan bebe identifiedidentified toto havehave aa largelarge sample,sample, willwill helphelp toto studystudy andand classifyclassify themthem intointo variousvarious groups.groups. DataData Aim: