PROCESSO VERBALE 1. Apertura Della Seduta 2

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Xxxxxx Xxxxxx

xxxxxx xxxxxx Infrastructure Planning (Applications: Prescribed Forms and Procedure) Regulations 2009 Regulation 5(2)(l) VOLUME 5: FOLDER 3 Natural Features Report Document 5.4 www.tidallagoonswanseabay.com www.tidallagoonswanseabay.com Tidal Lagoon Swansea Bay plc Contents 1.0 Introduction ................................................................................ 1 1.1 Background ....................................................................... 2 1.2 The Proposed Development ................................................ 4 1.2.1 Introduction ................................................................................ 4 1.2.2 Consenting Process .................................................................... 5 1.3 Natural Features Assessment ............................................... 5 1.4 Statutory and non-statutory sites or features of nature conservation ...................................................................... 6 2.1 Introduction ...................................................................... 6 2.2 Zone of Influence ............................................................... 7 2.3 Construction ...................................................................... 7 2.4 Operation .......................................................................... 8 2.5 Decommissioning ............................................................... 8 2.6 Natural Features within the Zone of Influence ....................... 8 2.7 Assessment of Effects Prior to Mitigation ........................... -

Uhvlghqwldo Frpphufldo

UHVLGHQWLDO FRPPHUFLDO DXFWLRQ FDWDORJXH :DOHV :HVW&RXQWU\ 7KXUVGD\0D\ SP 6RXWK:DOHV 7KXUVGD\0D\SP EX\HU V SOHDVHQRWHȋ SURRIRILGHQWLW\ 'XHWRFKDQJHVLQWKH$QWL0RQH\ /DXQGHULQJUHJXODWLRQVDQ\RQHZLVKLQJ WRELGRQDQ\SURSHUW\ZLOOEHUHTXLUHG WRUHJLVWHUDWQRFRVWSULRUWRWKHVDOHLQ WKHURRPDQGSURGXFHWZRIRUPVRIWKH IROORZLQJLGHQWL̰FDWLRQ Ȋ3KRWRJUDSKLFSDVVSRUWRUGULYLQJOLFHQFH Ȋ$GGUHVVFXUUHQWXWLOLW\ELOOEDQN VWDWHPHQWHWF ,I\RXDUHVXFFHVVIXOLQSXUFKDVLQJD SURSHUW\\RXZLOOEHDVNHGE\WKHFDVKLHUWR SURGXFH\RXULGHQWL̰FDWLRQDQGWKHVHZLOO WKHQEHSKRWRFRSLHG GHSRVLWV :HDFFHSWVWHUOLQJXSWRe &KHTXHVDQG%DQNHUV'UDɓVEXW &$1127$&&(37&5(',7 '(%,7&$5'6 FRPSOLPHQWDU\ SDUNLQJDYDLODEOH DXFWLRQGHWDLOV M4 M4 M4 30 A48(M) Pentwyn A48 29a St Mellons Llanrumney A48 A470 A469 Llanedeyrn Park Inn Hotel A48 Gabalfa Flyover A48 Newport Rd Cardiff 7KH3DUN,QQ+RWHO 7KXUVGD\0D\ SP &LUFOH:D\(DVW/ODQHGH\UQ &DUGL̯&);) 7HO 2UGHURIVDOH /RW 3URSHUW\$GGUHVV 3HQUK\Q7HUUDFH3KLOOLSVWRZQ1HZ7UHGHJDU %ODHQ\FZP7HUUDFH7UHKHEHUW7UHRUFK\ %U\QK\IU\G7HUUDFH7\ORUVWRZQ)HUQGDOH (DVW6WUHHW1HZSRUW 0HDGRZ6WUHHW/ODQKLOOHWK$EHUWLOOHU\ $FUHVRIODQGWRWKHVRXWKRI(GZDUGV:RUNV/ODQGDUF\1HDWK %U\QKHXORJ7HUUDFH7\ORUVWRZQ )ODWVDW+DQEXU\5RDG3RQWQHZ\Q\GG3RQW\SRRO /DQGDWWKH5HDURI+DQEXU\5RDG3RQWQHZ\Q\GG3RQW\SRRO )RUPHU1DWZHVW%DQN0DUNHW6WUHHW(EEZ9DOH (DVW5RDG7\ORUVWRZQ $UQROG6WUHHW0RXQWDLQ$VK &RPPHUFLDO6WUHHW$UFDGH$EHUWLOOHU\ 7\&ZP&ZP(EEZ9DOH )ODW(DVW&RXUW(DVW5RDG7\ORUVWRZQ $EHUQDQW5RDG$EHUGDUH 3HQQ\̰HOG&ZPEUDQ &DWEUDLQ/DQH%ULVWRO E2[IRUG6WUHHW0RXQWDLQ$VK )ODW/RQGRQ5RDG3HPEURNH'RFN %ULGJH6WUHHW3RQW\SULGG 'RQDOG6WUHHW&DUGL̯ -

Newsletter - No

Neath and Tennant Canals Trust Quarterly Newsletter - No. 125 September 2008 'Thomas Dadford' on a quiet September morning. NEATH & TENNANT CANALS TRUST LTD. CHAIRMAN'S REPORT 2007 - 2008. Again this year I can report that with the continuing close working relationship between the Trust and the Neath Canal Navigation Co. much has been achieved in continuing the progress ofrestoration ofthe Neath Canal. Current Activity. Following a meeting ofthe stakeholders seeking the Restoration ofAberdulais Aqueduct, of which the Trust is a member, a brief was developed by Opus International Consultants (UK) Ltd, for the Assessment of the Feasibility of Rehabilitation of Aberdulais Aqueduct. Funding to carry out lhe study is being sought by the Tennant Canal Co. along with CADW, and funding for the study should be in place during 2008 -2009. Neath Port Talbot County Borough Council along with the City and County of Swansea and the Welsh Assembly have appointed Hyder and Bridge Economics to undertake a socio economic benefit analysis of restoring the eath and Tennant Canals to navigation. A draft report has already been submitted to the Local Authorities and Welsh Assembly and agreed in principle, the final report is now awaited. Groundwork Trust has secured funding to design and install features promoting the canal corridor between Tonna and Aberdulais. The N&TC Trust was approached to help with the content of scenes depicting local history to be carved on slate panels for inclusion into a new wall being built overlooking the canal at St Annes Terrace, Tonna. The new wall is the initial projectto improve and promote the canal in the Aberdulais area. -

Openness & Accountability Mailing List

Openness & Accountability Mailing List AINA Amateur Rowing Association Anglers Conservation Association APCO Association of Waterway Cruising Clubs British Boating Federation British Canoe Union British Marine Federation Canal & Boat Builder’s Association CCPR Commercial Boat Operators Association Community Boats Association Country Landowners Association Cyclist’s Touring Club Historic Narrow Boat Owners Club Inland Waterways Association IWAAC Local Government Association NAHFAC National Association of Boat Owners National Community Boats Association National Federation of Anglers Parliamentary Waterways Group Rambler’s Association The Yacht Harbour Association Residential Boat Owner’s Association Royal Yachting Association Southern Canals Association Steam Boat Association Thames Boating Trades Association Thames Traditional Boat Society The Barge Association Upper Avon Navigation Trust Wooden Canal Boat Society ABSE AINA Amber Valley Borough Council Ash Tree Boat Club Ashby Canal Association Ashby Canal Trust Association of Canal Enterprises Aylesbury Canal Society 1 Aylesbury Vale District Council B&MK Trust Barnsley, Dearne & & Dover Canal Trust Barnet Borough Council Basingstoke Canal Authority Basingstoke Canal Authority Basingstoke Canal Authority Bassetlaw District Council Bath North East Somerset Council Bedford & Milton Keynes Waterway Trust Bedford Rivers Users Group Bedfordshire County Council Birmingham City Council Boat Museum Society Chair Bolton Metropolitan Council Borough of Milton Keynes Brent Council Bridge 19-40 -

Elr Data File - Swm2 South Wales Main Line (Gloucester Yd Jn - Neyland)

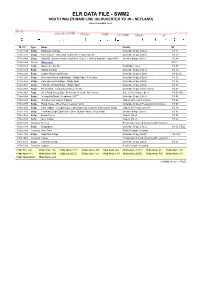

ELR DATA FILE - SWM2 SOUTH WALES MAIN LINE (GLOUCESTER YD JN - NEYLAND) www.railwaydata.co.uk M. Ch. Type Name Details ID 113m 11ch Bridge Millstream Subway Underline Bridge | Steel 113 11 113m 13ch Bridge River Twyver - Also Under Chl At 92 78. Over Stream Underline Bridge | Steel 113 13 113m 44ch Bridge Windmill - Eastern Radial Road Over. Glos C.c. Own & Maintain - Agmt.rt510 Overline Bridge | Steel 113 44 114m 04ch Station Gloucester GCR 114m 07ch Bridge Gloucester Stn Fb - Footbridge | Steel 114 07 114m 12ch Bridge Station Subway Underline Bridge | Steel 114 12 114m 22ch Bridge London Road Underbridge Underline Bridge | Steel 114 21.25 114m 32ch Bridge Worcester Street Underbridge - Single Span. A38 Under Underline Bridge | Steel 114 32 114m 35ch Bridge Hare Lane Underbridge - Single Span Underline Bridge | Brick 114 35 114m 36ch Bridge Park Street Underbridge - Single Span Underline Bridge | Brick 114 36 114m 47ch Bridge Deans Walk - Closed To Vehicular Traffic Underline Bridge | Brick (Arch) 114 47 114m 54ch Bridge Over Road On Up Side. (fb Not On Nr Land - No Exams) Side of Line Bridge | Steel 114 54 B/S 114m 54ch Bridge "st.oswalds Road - Headroom 16'0""" Underline Bridge | Steel 114 54 115m 02ch Bridge St Catherines Viaduct 7 Spans Viaduct | Pre-cast Concrete 115 02 115m 07ch Bridge Pump House - River Severn (eastern Arm) Underline Bridge | Pre-tensioned Concrete 115 07 115m 16ch Bridge Ham Viaduct - 12 Spans (pre Cast Segmental Concrete Arches Over Land) Viaduct | Pre-cast Concrete 115 16 115m 31ch Bridge Townham Single Span -

It Unione Europea

UNIONE EUROPEA IL PARLAMENTO EUROPEO IL CONSIGLIO Strasburgo, 12 dicembre 2006 (Or. en) 1997/0335 (COD) PE-CONS 3629/1/06 LEX 721 REV 1 TRANS 188 MAR 70 CODEC 734 DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO CHE FISSA I REQUISITI TECNICI PER LE NAVI DELLA NAVIGAZIONE INTERNA E CHE ABROGA LA DIRETTIVA 82/714/CEE DEL CONSIGLIO PE-CONS 3629/1/06 REV 1 IT DIRETTIVA 2006/87/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 12 dicembre 2006 che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna e che abroga la direttiva 82/714/CEE del Consiglio IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 71, paragrafo 1, vista la proposta della Commissione, visto il parere del Comitato economico e sociale europeo 1, previa consultazione del Comitato delle regioni, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato 2, 1 GU C 157 del 25.5.1998, pag. 17. 2 Parere del Parlamento europeo del 16 settembre 1999 (GU C 54 del 25.2.2000, pag. 79), posizione comune del Consiglio del 23 febbraio 2006 (GU C 166 E del 18.7.2006, pag. 1), posizione del Parlamento europeo del 5 luglio 2006 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 23 ottobre 2006. PE-CONS 3629/1/06 REV 1 1 IT considerando quanto segue: (1) La direttiva 82/714/CEE del Consiglio, del 4 ottobre 1982, che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna 1, ha introdotto condizioni armonizzate per il rilascio dei certificati tecnici per le navi della navigazione interna in tutti gli Stati membri, che però non consentono la navigazione sul Reno. -

Here Good Status/Potential Cannot Be Achieved by 2015 a Provision Is Given Under Article 4.4 of the WFD Extending the Deadline to 2021 Or 2027

xxxxxx xxxxxx Updated Water Framework Directive Assessment: Revision 2 (track change from Revision 1 submitted 5 August 2014) October 2014 www.tidallagoonswanseabay.com www.tidallagoonswanseabay.com This page is intentionally blank Tidal Lagoon Swansea Bay plc Contents 1.0 Purpose of this document ............................................................................ 1 1.1 Introduction ................................................................................................ 1 1.2 Document updates ...................................................................................... 3 2.0 The Project and site setting .......................................................................... 6 2.1 Introduction ................................................................................................ 6 2.2 Consenting Process ..................................................................................... 6 2.3 Overview of the Project ............................................................................... 7 2.4 Project updates ......................................................................................... 11 2.5 Project components for WFD assessment .................................................. 12 3.0 Methodology for WFD Compliance Assessment ......................................... 14 3.1 Introduction .............................................................................................. 14 3.2 Study Area (Stage 1) ................................................................................. -

Quarterly Newsletter

Ymddiriedolaeth Camlesi Castell-nedd a Thennant. Neath and Tennant Canals Trust Quarterly Newsletter March 2012 – No. 139 The Canal Workshops at Tonna with the newly fitted gates and rebuilt gate pillars. Note the cleared area on the right hand side of the workshops and the newly erected wooden fence. News. Thomas Dadford. The Thomas Dadford will be re-launched soon ready for the 2012 season. Minor maintenance work has been carried out over the winter including repainting the hull and touching up paintwork on the superstructure. The engine has had a full service. As soon as the boat is back in the water, training will begin for crew members who did not receive training last year. If you would like to crew the boat this year and have not been contacted already, please contact Edwin Farrar (Tel: 01792 362166) Tonna Workshops. A number of work parties have been held at Tonna Workshops since the last Newsletter. The garden area has been cleared and rubbish burned. Part of the Long Shed collapsed and members cleared and stacked the fallen bricks for use in the future. Contractors were brought in to rebuild the gate pillars and hang new gates, repair part of the fence on the towpath boundary and to clear the area at the side of the Workshops, near the river. A new wooden fence has been erected here to prevent access to the river bank. View of the area which has been cleared and fenced off at the side of the Workshops. News (Continued) Neath Canal. Neath Canal Navigation drained the canal below Tonna Lock in late February in order to repair the bottom gates of the lock. -

Waterways 2025 Our Vision for the Shape of the Waterway Network

RESTORATION WATERWAY MAP WATERWAYS 2025 OUR VISION FOR THE SHAPE OF THE WATERWAY NETWORK British Waterways Willow Grange Church Road Watford WD17 4QA United Kingdom T +44 (0) 1923 201120 F +44 (0) 1923 201400 E [email protected] www.britishwaterways.co.uk Discover the best of the UK’s waterside with Waterscape.com This document is printed on Greencoat Plus paper. The paper is 80% recycled, 20% pulp from sustainable sources and totally chlorine free. The paper has been awarded the NAPM and Eugropa recycled marks and is printed using soya based inks. Designed and produced by écoutez limited. June 2004. CONTENTS ● Introduction 2 ● Benefits of Waterway Restoration and Creation 2 ● Recent Projects 3-4 ● Waterway Restoration Today 5 ● How Does BW Assess the Restoration Projects it will Support 5 ● Assessment Process 5 ● Assessment Criteria 7 ● The Projects BW will Support 7 ● Realising the Vision 9 ● Appendix 11-28 – Rationale – Map Waterways 2025 – the British Waterways vision document is also available at http://www.britishwaterways.co.uk/waterways2025 1 INTRODUCTION BENEFITS OF WATERWAY RECENT PROJECTS also created three tourist attractions: Standedge Visitor Centre, RESTORATION AND CREATION Anderton Boat Lift Operations Centre and The Falkirk Wheel. The British Waterways (BW) cares for and manages a 2,000-mile The last few years have seen much work carried out to restore experience gained from these projects and the perception of their nationwide network of canals and rivers. We are a public The restoration to navigation of canals and rivers the nation’s derelict waterways. Restoration of all, or most of, six success is proving a powerful driver for further restoration corporation sponsored by the Department for Environment, Food has ‘revitalised key parts of the country’s transport major waterways (Huddersfield Narrow, Rochdale, Kennet & Avon, schemes. -

Inspector's Hearing

NEATH PORT TALBOT LOCAL DEVELOPMENT PLAN: INSPECTOR’S HEARING: SESSION 16; 21ST APRIL 2015. MATTER 10: CULTURE AND HERITAGE. STATEMENT BY SWANSEA CANAL SOCIETY. The SCS fully supports the statements submitted to the Inspector’s Hearing made by both the Inland Waterways Association and the Canal and River Trust concerning policy BE3 of the Final Deposit Local Development Plan. However, the Swansea Canal Society wishes to stress that policy BE3 of the LDP is not sound as it does not take account of the Wales Spatial Plan (updated 2008) in which the Swansea Bay Waterfront and Western Valleys including the Tawe valley and the Swansea, Neath and Tennant Canal are one region. This region is defined by the WSP as “A network of interdependent settlements with Swansea at its heart which pull together effectively as a city region.” This ‘pulling together’ is not evident in relation to policy BE3. While Swansea Council are progressing towards restoration of the Swansea Canal by:- 1. Protecting the whole proposed route from Swansea Docks to Clydach in their Final Draft LDP, and:- 2. Entering into potential partnership with CRT and SCS to restore the Swansea Canal buried under the Highways depot in Pontardawe Road, Clydach, the NPT LDP is considering downgrading the protection of the section north of Godre'r Graig to Ystalyfera Aqueduct and the section between Pontardawe Playing fields, Trebanos and Herbert Street, Pontardawe. I consider this to be a statement of fresh information as the two Swansea Council/CRT/SCS initiatives have progressed enormously since the SCS made its Alternative Site Consultation submission. -

Keeping People, Nature and History Connected the Facts

THE CANAL & RIVER TRUST KEEPING PEOPLE, NATURE AND HISTORY CONNECTED THE FACTS In its first year, volunteers will give more than 91% 24,000 days of people think the waterways to the Canal & River Trust are an important part of the nation’s heritage Top 20 Third largest One of the UK’s Top 20 charities* estate of listed structures (only the Church of England and National Trust look after more) Canals, rivers, reservoirs and docks 200 miles in England & Wales generate of new or restored canals opened in the last decade – the first time the network has grown since the mid-19th Century £500m worth of annual public benefit 13 million people The waterways support regularly visit their local waterway – that’s a quarter of all UK adults 23,000 jobs 100’s of designated wildlife sites * By income. Source: CharitasData INTRODUCING THE CANAL & RIVER TRUST The Georgian canals and rivers that connect our towns The Canal & River Trust marks a new start for this extraordinary and cities were the transport arteries that made Britain network and a radical, modern approach to the care of our a pioneering great industrial nation. national heritage. It is a new model for delivering public services and offers a chance for communities to have a real say in the From their well-documented dereliction and decline, running of their local waterway. the story of the last sixty years since nationalisation shows what can be achieved when a community values and invests The people who use and enjoy the network will be integral to in its waterways. -

WSG NL Apr 2013:2, Final, Public

2013/02 APR Westminster Spelæological Group Cave Exploration and Investigation President: Toby Clark esq. Newsletter No. 2013/2 Photo: Nick B; Event Horizon, Titan, Derbyshire, October 2012 ! PAGE 1 2013/02 APR April 2013 Edition Welcome to the April 2013 Newsletter. Here is the news. A Reminder SRT / Ladder Training Training in essential rope and ladder skills is proving hugely popular. We meet at the So- bel leisure centre, just near Finsbury park, on the second Tuesday of each month at 19.00; if you fancy coming it'd be best to send an email out to check what's going on. All abilities welcome - especially the newcomers. Congratulations! Congratulations to Robyn and Ben in Tasmania as they welcome baby Henry Lewis Lovett into the family. Henry was born on 19th April and both mother and baby are do- ing fine. Enjoy the Newsletter. Headquarters The Club meets on first and Caerllwyn Cottage third Tuesday of the month at: Halt Road Ship & Shovell bar Rhigos Craven Passage WC2 ABERDARE (O$ Villiers Street under CF44 9UW Charing Cross station) 01685 811080 www.wsg.org.uk Normally from 7 pm onwards. ! PAGE 2 2013/02 APR 63rd Saturday 1st June @ the New Inn Rhigos ! PAGE 3 2013/02 APR Work in the 18th Hole Stefan Kysela A new excavation was begun on 16th February (WSG Newsletter January 2013). From that day we have worked in this excavation for 4 days (9-10 March, 13-14 April). Toby has expected that once this has been dug out a void beyond will be exposed at around 2 me- ters depth.