V.A.S. Del P.A.T. - Relazione Ambientale

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Trasferimenti

********************************************************************************** * SI-13-SM-PDO2B * * * * SISTEMA INFORMATIVO MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE * * * * * * SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO * * * * * * UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO * * * * * * UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE : VICENZA * * * * * * ELENCO DEI TRASFERIMENTI E PASSAGGI DEL PERSONALE DOCENTE DI RUOLO * * * * * * ANNO SCOLASTICO 2012/2013 * * * * * * ATTENZIONE: PER EFFETTO DELLA LEGGE SULLA PRIVACY QUESTA STAMPA NON * * CONTIENE ALCUNI DATI PERSONALI E SENSIBILI CHE CONCORRONO ALLA * * COSTITUZIONE DELLA STESSA. AGLI STESSI DATI GLI INTERESSATI O I * * CONTROINTERESSATI POTRANNO EVENTUALMENTE ACCEDERE SECONDO LE MODALITA' * * PREVISTE DALLA LEGGE SULLA TRASPARENZA DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI. * * * * * ********************************************************************************** POSTI DI SOSTEGNO PER MINORATI PSICO-FISICI ***** TRASFERIMENTI NELL'AMBITO DEL COMUNE 1. DE MATTEIS PAOLO . 5/ 1/62 (NA) TIT. SU POSTI DI SOSTEGNO (MIN. PSICO-FIS.) DA : VIMM86601P - SMS VIA PRATI VICENZA ( VICENZA ) A : VIMM86701E - SMS VIA CARTA VICENZA ( VICENZA ) PUNTI 78 2. GAIANIGO MARTA . 25/ 5/73 (VI) TIT. SU POSTI DI SOSTEGNO (MIN. PSICO-FIS.) DA : VIMM869016 - SMS VIA L.ANTONINI VICENZA ( VICENZA ) A : VIMM86601P - SMS VIA PRATI VICENZA ( VICENZA ) PUNTI 24 3. PASCALI SIMONA . 13/ 3/69 (LE) TIT. SU POSTI DI SOSTEGNO (MIN. PSICO-FIS.) DA : VIMM88801G - SMS P.LE TRENTO -BASSANO DEL G. ( BASSANO DEL GRAPPA ) A : VIMM88101R - SMS"BELLAVITIS" BASSANO DEL GR. ( BASSANO DEL GRAPPA ) SOPRANNUMERARIO TRASFERITO A DOMANDA CONDIZIONATA PUNTI 64 4. PERROTTA CHIARA . 9/ 8/81 (LE) TIT. SU POSTI DI SOSTEGNO (MIN. PSICO-FIS.) DA : VIMM84001E - IC VICENZA 3 - "SCAMOZZI" ( VICENZA ) A : VIMM87001A - SMS " A.GIURIOLO" VICENZA ( VICENZA ) PUNTI 23 5. TROMBETTA LUCIA PIA . 21/ 9/78 (FG) TIT. SU POSTI DI SOSTEGNO (MIN. PSICO-FIS.) DA : VIMM88801G - SMS P.LE TRENTO -BASSANO DEL G. ( BASSANO DEL GRAPPA ) A : VIMM88101R - SMS"BELLAVITIS" BASSANO DEL GR. -

P.A.T.I. Provincia Di Vicenza

COMUNE DI BRESSANVIDO COMUNE DI POZZOLEONE P.A.T.I. PROVINCIA DI VICENZA Elaborato Scala 4 REGIONE VENETO PROVINCIA DI VICENZA Settore Urbanistica Norme Tecniche COMUNE DI BRESSANVIDO Il Sindaco Il Responsabile Area Tecnica ADEGUATE ALLA CONFERENZA DI SERVIZI COMUNE DI POZZOLEONE Il Sindaco Il Responsabile Area Tecnica PROGETTISTA COORDINAMENTO ATTIVITA’ SPECIALISTICHE DOTT.PIAN.TER.LE ALICE ZANELLA STUDIO ASSOCIATO ZANELLA Noventa Vicentina (VI) Collaboratori: arch. Aldo Marangon arch Claudio Seno ANALISI AGRONOMICHE, GEOLOGICHE E COMPATIBILITA’ IDRAULICA STUDIO MASTELLA San Pietro in Cariano (VR) Dott. Geol. Cristiano Mastella V.A.S. e V.INC.A. STUDIO LOTTO Montegalda (VI) Dott. Agr. Riccardo Lotto via Roma 5, 36026 Pojana Maggiore (VI) www.abitat.it – [email protected] DATA: 28/09/2012 Norme Tecniche Comuni di Bressanvido e Pozzoleone P.A.T.I. INDICE TITOLO I° - DISPOSIZIONI GENERALI ............................................................... 7 Art. 1 - Contenuti del PATI .................................................................................. 7 Art. 2 - Elaborati del PATI ................................................................................... 8 Art. 3 - Efficacia ed attuazione del PATI ................................................................ 9 Art. 4 - Disposizioni transitorie ........................................................................... 10 TITOLO II° - ASSETTO DEL TERRITORIO .......................................................... 11 Art. 5 - Assetto del territorio e definizione degli -

DIRITTO ALLO STUDIO Ufficio Scolastico Provinciale Di VI

Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto Graduatoria permessi DIRITTO ALLO STUDIO Ufficio Scolastico Provinciale di VI Anagrafica Richiesta Scuola Stato pr. pos. ID nome nascita qualifica chiede Codice Denominazione Ore richieste scuola VI 1 22868 LA SPADA ANTONINO 14/09/1972 SecII Rinnovo VIIS01700L Istituto Superiore (St.) Remondini di 75 BASSANO DEL GRAPPA VI 2 23741 GIUNGATO MARIA 06/10/1972 SecII Rinnovo VIRF020004 I.P. per i Servizi Sociali (St.) B. Montagna di 100 VICENZA VI 3 22118 TARANTINO GRAZIELLA 07/05/1980 SecI Rinnovo VIIC88600V Istituto Comprensivo (St.) di ASIAGO 100 VI 4 23111 LICARI ROSALBA 01/07/1980 SecI Rinnovo VIIC877004 Istituto Comprensivo (St.) 2° Loc. Alte 90 Ceccato di MONTECCHIO MAGGIORE VI 5 21857 LAIACONA GIUSEPPE 08/04/1982 SecII Rinnovo VIIS00400E Istituto Superiore (St.) Umberto Masotto di 125 NOVENTA VICENTINA VI 6 23669 SAVONE GAETANO 08/08/1980 SecII Rinnovo VIIS00400E Istituto Superiore (St.) Umberto Masotto di 125 NOVENTA VICENTINA VI 7 22172 COSTENARO PAMELA 07/04/1974 Pri Rinnovo VIIC83800D Istituto Comprensivo (St.) T. Vecellio di 125 SARCEDO VI 8 21994 SALZILLO GIUSEPPE 14/10/1976 SecI Rinnovo VIIC87900Q Istituto Comprensivo (St.) 2 G.Parise di 150 ARZIGNANO VI 9 23790 MORACCHIATO SARA 30/09/1965 Pri Rinnovo VIIC83600T Istituto Comprensivo (St.) Monte Pasubio di 125 TORREBELVICINO VI 10 22004 BRIGANTE NUNZIO BIAGIO 27/03/1986 SecI Rinnovo VIIC87900Q Istituto Comprensivo (St.) 2 G.Parise di 150 ARZIGNANO VI 11 21833 CRACCO ANNA OFELIA 29/01/1986 SecII Rinnovo VIIS00300P Istituto Superiore (St.) Luzzatti di VALDAGNO 125 VI 12 21863 MARCHIOTTO CHIARA 25/08/1984 SecII Rinnovo VIIS00400E Istituto Superiore (St.) Umberto Masotto di 125 NOVENTA VICENTINA VI 13 22635 SCATTOLA DANIELA 13/05/1973 SecI Rinnovo VIIC82200X Istituto Comprensivo (St.) P. -

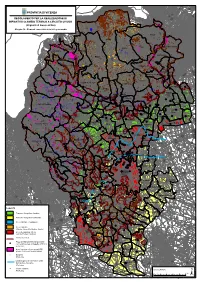

Elementi Conoscitivi Ai Fini Del Geoscambio

%%% % % %%%%%%%%% %% %%% % % %%%%%%%%%%%% %%%% %%%% % %%%% % %%%%%%%% % %%%% % %%%%% %% %%%%%%%%%%%%%%%%%% % PROVINCIA DI VICENZA %%%%% % %% %%% %% % % % %% % %%%%%%% % %%%%%% % %%%%% % % %%%%%% %% %%% %%% %% % %%%%%%% % % %%% % %%%%%%%%%%%B% % % % % %% %%%%%%%%%% %%%%%%%% %% % %%%%%%%% % % %% %%%%%%%%%%% %%%% %%%%%% B %%%%% REGOLAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI %%%%%%%%%%%%%%% %%%% %%%%% % % %B% % % %%%%%% %% %% % %% %%% % % %% %%% %%%%%%%%%% %% % %% %%% %%% % % %%%%%%%%%%%%%%%% % % %%%%%%%%%%%%%% %%%%%% %% %%%% %%%%%%%%%%%%%%%% % % % %%%%%%%%%%% %% IMPIANTI DI SCAMBIO TERMICO A CIRCUITO CHIUSO % %%% % %%%% %% %%% % %% %%%%%% % %%%% %% % % %%%% %%%%%%% %%% % % % %%% %%%% % %%% % % %%%%%%%%%%%%%% %% % % % % %%%%%%% % %%%%%%%%%%% % % % %%%%%% %%%%%%%%%% % %%%%%% %% % !( (Impianti di Geoscambio) % %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% %%%% % % %%% %% %%%% %%%%%% % %%%%%%% % % % %%%%%%% %% % % % % % % % %% %%% %%%%%%%%%% % %%%%% %%% B % B % %% % % %B% % %%%% % B BBBB % %% % % %% % B % Allegato 1b - Elementi conoscitivi ai fini del geoscambio BB %% % %%% %%%%% B B % %% BB % %%%% %% %%%%%%% % B % % %%%%% %%%%%% %% %%%% % % % % %%%%% % %%%%% B% %%% %% B % % % %%%% % %%%%%% % % %%%%% %%%% % %% %%% %%% % % %%%% %% %%%%% %% % %% % %%%%%%% % % %%%%% % %% %% % Enego %%%% %%% % %%% % % %% % %% % %% % % % %% B % % %%% % B % % % % % % % %% B % %%% % %%%%%%%%%%%%% %% %% % % % Asiago%%%% %%%%%%%%%%%%%%%% % % %%%% % % %%%%%%%%% % % % %%%% %% %%%%%% %%%%% % % %% %%%% %%% %% % % % % % %% % %% %%%% %% % % % % % % %%%%% % % B % % % % B% % % % % % % % %%%%%% % % % %% % % %% -

Raggruppamenti Territoriali VICENZA BASSANO ALTO VICENTINO

Raggruppamenti Territoriali Enego BASSANO Pedemonte Rotzo Gallio Foza ALTO VICENTINO Lastebasse Asiago Valdastico Roana Valbrenta Tonezza del Cimone Solagna Laghi Arsiero Cogollo del Lusiana Conco Pove del Cengio Grappa Caltrano Posina Velo Romano Calvene d’Ezzelino d’Astico Lugo di Bassano Piovene Vicenza del Grappa Mussolente Chiuppano Salcedo Marostica Valli del Rocchette Pasubio Fara Cassola Carrè Vicentino Santorso Zugliano Pianezze Schio Zanè Colceresa Torrebelvicino Nove Rosà Cartigliano Rossano Sarcedo Veneto Recoaro Marano Breganze Thiene Tezze sul Brenta Terme San Vito di Vicentino Schiavon Leguzzano Montecchio Precalcino Sandrigo Pozzoleone Monte Malo Villaverla di Malo Crespadoro Valdagno Bressanvido Dueville Cornedo Isola Vicentina Bolzano Vicentino Altissimo Caldogno Monticello Vicentino Conte Otto San Pietro Brogliano Castelgomberto Costabissara Mussolino Gambugliano Nogarole Quinto Trissino Vicentino Monteviale Vicentino VICENZA Chiampo Sovizzo Creazzo Camisano Arzignano Torri di Vicentino Quartesolo Montecchio Altavilla Maggiore Vicentina Grumolo delle OVEST VICENTINO Montorso Abbadesse Vicentino Grisignano di Zocco Zermeghedo Arcugnano Longare Brendola Montebello Montegalda Gambellara Vicentino Zovencedo Castegnero Montegaldella EST VICENTINO Nanto Sarego Barbarano Val Mossano Liona Lonigo Villaga Alonte Sossano Albettone Orgiano Campiglia dei Berici Agugliaro Asigliano Veneto Poiana Maggiore Noventa Vicentina Aprile 2019 Raggruppamenti Territoriali e relativa composizione degli Aggregati Raggruppamento Est Vicentino -

Tabella Valori Agricoli Medi Anno 2019

COMMISSIONE PROVINCIALE PER LA DETERMINAZIONE DELLE INDENNITA' DI ESPROPRIAZIONE DI VICENZA (Art. 41 del D.P.R. 08/06/2001, N. 327 ) VALORI AGRICOLI MEDI (V.A.M.) per Tipo di Coltura e per Regione Agraria validi per l'anno 2019 Unità di R e g i o n e A g r a r i a Coltura misura 1 2 3 4 5 6 7 8 9 (1) (6) (8) REGIONI AGRARIE Seminativo euro / ha 46.900,00 46.900,00 49.500,00 75.200,00 75.200,00 76.100,00 84.500,00 84.500,00 82.200,00 (1) (6) (8) N.1 - ALTOPIANO DI ASIAGO Seminativo irriguo euro / ha 59.200,00 56.200,00 85.300,00 85.300,00 86.300,00 95.900,00 95.900,00 93.300,00 Asiago- Enego- Foza- Gallio- Roana- Rotzo (1) (6) (8) Prato euro / ha 51.600,00 51.600,00 51.500,00 78.200,00 78.200,00 79.100,00 87.900,00 87.900,00 85.500,00 (1) (6) (7) N.2 - ALTO ASTICO OCCIDENTALE e ALTO AGNO Prato irriguo euro / ha 59.600,00 62.900,00 95.600,00 95.600,00 96.800,00 107.400,00 114.100,00 104.500,00 Altissimo- Arsiero- Crespadoro - Laghi- Lastebasse- (1) (2) (5) (6) Orto euro / ha 84.420,00 84.400,00 111.400,00 116.600,00 116.600,00 119.000,00 131.000,00 131.000,00 127.400,00 Posina - Recoaro Terme- Tonezza- Torrebelvicino - Tretto- Valdagno - Valli del Pasubio- Velo d'Astico (1) (2) (6) Orto specializzato (asparago) euro / ha 127.800,00 120.300,00 121.800,00 135.200,00 135.200,00 131.500,00 (1) (2) (4) (6) N.3 - ALTO ASTICO ORIENTALE e BRENTA Vivaio euro / ha 52.800,00 52.800,00 55.700,00 84.700,00 84.700,00 85.700,00 95.100,00 95.100,00 92.500,00 Caltrano - Calvene- Campolongo sul Brenta- Cismon (1) (2) (6) Vigneto euro / ha 103.200,00 104.000,00 -

And Much More

L IVE V ICENZA AND ITS V ILLAS L IVE V ICENZA AND ITS V ILLAS ENGLISH PROVINCIA DI VICENZA Vicenza TheVillas and much more L IVE V ICENZA AND ITS V ILLAS L IVE V ICENZA AND ITS V ILLAS Vicenza... The Villas and much more This small structured guide to routes aims to be an instrument of easy consultation for those wishing to discover the Vicentine villas, combining their visit with the other offers of the rich territory: from museums to wine roads, from castles to typical productions. Here below you will not merely fi nd a list of villas since those which most represent the defi nition of tourist interest have been carefully selected. Every route is subdivided into two sections: “the villas” and “much more”, in order to indicate that besides the villas there are other attractions for the visitor. The villas in the fi rst section are generally usable, from the point of view of opening and accessibility to the visitor. 1 itinerary_1 Pedemontana Vicentina and High Vicentino itinerary_1 Pedemontana Vicentina and High Vicentino Romano d'Ezzelino Pove del Grappa Mussolente 12 BASSANO The Villas DEL GRAPPA Santorso Lonedo MAROSTICA Zugliano 11 7 2 - VillaRosà Ghellini, Villaverla Description 6 10 Nove SCHIO BREGANZE CartiglianoBegun in 1664 designed by Pizzocaro, the works were in- 1 CALDOGNO - VILLA CALDOGNO Sarcedo 14 terrupted in 1679, date engraved in two places of the main 2 VILLAVERLA - VILLA GHELLINI THIENE 13 3 VILLAVERLA - VILLA VERLATO PUTIN 8 9 façade, and never restarted because of the death of the archi- 4 MOLINA DI MALO - VILLA PORTO THIENE 4 15 Longa tect. -

Posti Disponibili Prima Dei Trasferimenti Personale

PROSPETTO ORGANICO PERSONALE ATA ANNO SCOLASTICO: 2021/22 DATA: 09/06/2021 UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI: VICENZA CODICE DENOMINAZIONE DENOMINAZIONE SCUOLA PROFILO DENOMINAZIONE COMUNE DISPONIBILITA' SCUOLA AREA VICT70100Q CTP DI SCHIO (EX IC 3) ASSISTENTE AMMINISTRATIVO SCHIO 1 VICT70100Q CTP DI SCHIO (EX IC 3) COLLABORATORE SCOLASTICO SCHIO 1 VICT70200G CTP DI ARZIGNANO (EX IC 2) ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ARZIGNANO 1 VICT70300B CTP DI BASSANO DEL GRAPPA (EX IC 2) ASSISTENTE AMMINISTRATIVO BASSANO DEL GRAPPA 1 VICT705003 CTP DI VICENZA (EX IC 9 VIA BELLINI) COLLABORATORE SCOLASTICO VICENZA 1 VIIC80700T IC MUSSOLENTE "GIARDINO" ASSISTENTE AMMINISTRATIVO MUSSOLENTE 1 VIIC80700T IC MUSSOLENTE "GIARDINO" COLLABORATORE SCOLASTICO MUSSOLENTE 2 VIIC80800N IC "G. CISCATO" MALO COLLABORATORE SCOLASTICO MALO 4 VIIC80900D IC "REZZARA" CARRE' COLLABORATORE SCOLASTICO CARRE' 1 VIIC81000N LAVERDA-DON MILANI BREGANZE ASSISTENTE AMMINISTRATIVO BREGANZE 4 VIIC81000N LAVERDA-DON MILANI BREGANZE COLLABORATORE SCOLASTICO BREGANZE 7 VIIC81000N LAVERDA-DON MILANI BREGANZE DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI BREGANZE 1 VIIC81100D IC VILLAVERLA "GOLDONI" ASSISTENTE AMMINISTRATIVO VILLAVERLA 1 VIIC81100D IC VILLAVERLA "GOLDONI" COLLABORATORE SCOLASTICO VILLAVERLA 2 VIIC812009 IC CASTELGOMBERTO - "FERMI" ASSISTENTE AMMINISTRATIVO CASTELGOMBERTO 2 VIIC812009 IC CASTELGOMBERTO - "FERMI" DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI CASTELGOMBERTO 1 VIIC813005 IC F. MUTTONI ASSISTENTE AMMINISTRATIVO SAREGO 2 VIIC813005 IC F. MUTTONI COLLABORATORE SCOLASTICO SAREGO 5 VIIC813005 IC F. MUTTONI DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI SAREGO 1 VIIC814001 IC "A. PALLADIO" - POIANA COLLABORATORE SCOLASTICO POJANA MAGGIORE 7 VIIC81500R IC "ALIGHIERI" CALDOGNO COLLABORATORE SCOLASTICO CALDOGNO 7 VIIC81600L IC COSTABISSARA "UNGARETTI" COLLABORATORE SCOLASTICO COSTABISSARA 3 VIIC818008 IC LONIGO "RIDOLFI" COLLABORATORE SCOLASTICO LONIGO 3 VIIC819004 IC "A. FOGAZZARO" TRISSINO COLLABORATORE SCOLASTICO TRISSINO 4 VIIC819004 IC "A. -

Bacino Del Fiume Brenta-Bacchiglione

Canale d'Agordo Taibon Agordino La Valle Agordina Voltago Agordino BACINO DEL FIUME BRENTA-BACCHIGLRivIaOmonteN AgordEino Sedico Gosaldo Legenda Belluno Sezioni CTR Sospirolo Limite Provinciale Belluno San Gregorio nelle Alpi 062050 062060 Limite di Bacino Cesiomaggiore Belluno Limana Limite Comunale 062100 062110 Santa Giustina Trichiana 062090 Sovramonte Lamon Pedavena Feltre Mel 062150 062130 062140 061140 061150 Lentiai Fonzaso Cison di Valmarino Follina 083010 Arsie' 082030 082040 Vas 082010 082020 083020 Seren del GrappaQuero Miane Enego Segusino 082050 083060 Asiago 082080 083050 Rotzo 082060 Valdobbiadene 081080 082070 Alano di Piave Pedemonte Gallio Foza Cismon del Grappa Lastebasse San Nazario 083100 083110 083120 Valdastico Roana 082110 082120 083090 Paderno del GrappaPossagno Pederobba Vidor 081110 081120 082090 082100 Cavaso del Tomba Tonezza del Cimone Valstagna Solagna Crespano del Grappa Monfumo Cornuda Arsiero Campolongo sul BrentaBorso del Grappa Laghi Castelcucco Crocetta del Montello 082130 082140 082150 082160 Pove del Grappa 083150 083160 081150 081160 Conco 083130 083140 Maser Cogollo del Cengio Lusiana Volpago del Montello Romano d'Ezzelino Fonte AsoloCaerano di San Marco CaltranoCalvene 103040 104020 104030 Posina Velo d'Astico Bassano del Grappa Montebelluna 103020 Lugo di Vicenza Mussolente 102030 102040 103010 Chiuppano Marostica San Zenone degli Ezzelini 103030 Salcedo 104010 Altivole Piovene Rocchette Cassola Trevignano Valli del Pasubio Carre' Fara Vicentino Santorso Molvena Riese Pio X 103060 Zugliano Pianezze -

Rankings Municipality of Noventa Vicentina

10/3/2021 Maps, analysis and statistics about the resident population Demographic balance, population and familiy trends, age classes and average age, civil status and foreigners Skip Navigation Links ITALIA / Veneto / Province of Vicenza / Noventa Vicentina Powered by Page 1 L'azienda Contatti Login Urbistat on Linkedin Adminstat logo DEMOGRAPHY ECONOMY RANKINGS SEARCH ITALIA Municipalities Powered by Page 2 Agugliaro Stroll up beside >> L'azienda Contatti Login Urbistat on Linkedin Foza AdminstatAlbettone logo DEMOGRAPHY ECONOMY RANKINGS SEARCH Gallio Alonte ITALIA Gambellara Altavilla Vicentina Gambugliano Altissimo Grisignano di Zocco Arcugnano Grumolo delle Arsiero Abbadesse Arzignano Isola Vicentina Asiago Laghi Asigliano Lastebasse Veneto Longare Barbarano Mossano Lonigo Bassano del Lugo di Vicenza Grappa Lusiana Conco Bolzano Malo Vicentino Marano Breganze Vicentino Brendola Marostica Bressanvido Monte di Malo Brogliano Montebello Caldogno Vicentino Caltrano Montecchio Maggiore Calvene Montecchio Camisano Precalcino Vicentino Montegalda Campiglia dei Berici Montegaldella Carrè Monteviale Cartigliano Monticello Conte Otto Cassola Montorso Castegnero Vicentino Castelgomberto Mussolente Chiampo Nanto Chiuppano Nogarole Cogollo del Vicentino Cengio Powered by Page 3 Colceresa Nove L'azienda Contatti Login Urbistat on Linkedin Cornedo Adminstat logo Noventa Vicentino Vicentina DEMOGRAPHY ECONOMY RANKINGS SEARCH ITALIA Costabissara Orgiano Creazzo Pedemonte Crespadoro Pianezze Dueville Piovene Enego Rocchette Fara Vicentino Pojana Maggiore -

Determinazione N° 13 Del 07/01/2017

PROVINCIA DI VICENZA Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243 DETERMINAZIONE N° 13 DEL 07/01/2017 Servizio SEGRETERIA DIREZIONE GENERALE OGGETTO: AGGIORNAMENTO DEL CORPO ELETTORALE E DELL'INDICE DI PONDERAZIONE PER L'ELEZIONE DELL'8 GENNAIO 2017. IL DIRIGENTE Vista la legge 7 aprile 2014 n. 56 recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni” e successive modifiche ed integrazioni; Richiamate le Circolari del Ministero dell'Interno n. 32 del 1° luglio 2014 che detta le linee guida per lo svolgimento del procedimento elettorale e n. 35 del 19 agosto 2014 di recepimento delle modifiche apportate al procedimento elettorale a seguito della conversione del D.L. 90/2014 con Legge 114/2014; Visto la delibera del Commissario straordinario n. 149 del 26/08/2014 di approvazione del “Manuale operativo per l'elezione del presidente della Provincia e del Consiglio provinciale di Vicenza”; Visto che con proprio decreto n. 138 del 28/11/2016 il Presidente della Provincia ha convocato i comizi elettorali per l'elezione del Consiglio Provinciale per domenica 8 gennaio 2017; Preso atto che i Segretari comunali dei Comuni della provincia, su espressa richiesta della Provincia (con nota prot. n. 80766 del 01/12/2016), hanno trasmesso un'attestazione contenente l'elenco degli amministratori in carica (sindaco e consiglieri comunali) alla data dal 35° giorno (4 dicembre 2016) antecedente quello della votazione; Viste le determinazioni n. 861 del 09/12/2016 con cui è stato approvato il corpo elettorale attivo e passivo per l'elezione del Consiglio Provinciale di Vicenza e n. -

Parere Noventa Vicentina

COMMISSIONE REGIONALE VAS AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA PARERE n. 67 del 03 Agosto 2010 (o.d.g. 17 del 03 Agosto 2010) OGGETTO: Comune di Noventa Vicentina (VI). Rapporto Ambientale al Piano di Assetto del Territorio. PREMESSO CHE – ai sensi dell’art. 4 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, in attuazione della direttiva comunitaria 2001/42/CE, i Comuni, le Province e la Regione, nell’ambito dei procedimenti di formazione degli strumenti di pianificazione territoriale, devono provvedere alla valutazione ambientale strategica (VAS) dei loro effetti sull’ambiente al fine di “promuovere uno sviluppo sostenibile e durevole ed assicurare un elevato livello di protezione dell’ambiente”; – La Commissione Regionale VAS, individuata ex art.14 della LR n.4/2008, si è riunita in data 03 Agosto 2010 come da nota n 409037/45.06 del 28.07.2010 del Dirigente della Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti, segretario della commissione; – Il Comune di Noventa Vicentina (VI) con note n. 00029479 del 31.12.09, n. 00010171 del 17.05. 2010, n. 10171 del 17.05.2010 e fax del 07.07.2010, ha fatto pervenire la documentazione necessaria per ottenere il parere della Commissione VAS; – ITER PROCEDURALE PER LA VAS DEL PAT Il Comune di Noventa Vicentina ha approvato con DGC n. 84 del 17.03.2005 il “Documento Preliminare, lo schema di accordo di pianificazione, la Relazione ambientale e l’elenco delle associazioni e degli enti ed associazioni interessate” ai sensi dell’art. 15 della legge urbanistica regionale, per la formazione del piano di assetto del territorio comunale, al fine di attivare la procedura concertata tra Comune e Regione per la redazione del nuovo strumento urbanistico generale così come definito dalle stesse delibere di giunta.