Panajotti: Pontemanco Storia Di Un Territorio

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Sistema Informativo Ministero Della Pubblica Istruzione

SISTEMA INFORMATIVO MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE : PADOVA ELENCO DEI TRASFERIMENTI E PASSAGGI DEL PERSONALE DOCENTE DI RUOLO DELLA SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2008/09 ATTENZIONE: PER EFFETTO DELLA LEGGE SULLA PRIVACY QUESTA STAMPA NON CONTIENE ALCUNI DATI PERSONALI E SENSIBILI CHE CONCORRONO ALLA COSTITUZIONE DELLA STESSA. AGLI STESSI DATI GLI INTERESSATI O I CONTROINTERESSATI POTRANNO EVENTUALMENTE ACCEDERE SECONDO LE MODALITA' PREVISTE DALLA LEGGE SULLA TRASPARENZA DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI. TRASFERIMENTI NELL'AMBITO DEL COMUNE - CLASSI COMUNI 1. BALLARIN LUCIA . 30/12/56 (PD) DA : PDEE84403G - PONTE S.NICOLO'-RONCAGLIA (PONTE SAN NICOLO') A : PDEE84403G - PONTE S.NICOLO'-RONCAGLIA (PONTE SAN NICOLO') DA POSTO DI LINGUA :INGLESE PRECEDENZA: TRASFERITO NELL'AMBITO DELL'ORG. FUNZ. PUNTI 142 2. BORTOLOTTO MARINA . 14/ 4/60 (PD) DA : PDEE88701B - ZANIBON - PD (PADOVA) A : PDEE891013 - A. VOLTA - PD (PADOVA) PUNTI 190 3. CALDANO PALMA ANNA . 15/ 2/56 (LE) DA : PDEE882018 - ANDREA MANTEGNA - PD (PADOVA) A : PDEE888017 - GIACOMO LEOPARDI - PD (PADOVA) PUNTI 20 4. CANESSO ELISABETTA . 14/ 8/61 (PD) DA : PDEE825014 - LEGNARO-VIA ROMA (LEGNARO) A : PDEE825014 - LEGNARO-VIA ROMA (LEGNARO) DA POSTO DI LINGUA :INGLESE PRECEDENZA: TRASFERITO NELL'AMBITO DELL'ORG. FUNZ. PUNTI 229,5 5. COCCIA GABRIELLA . 29/ 7/60 (PE) DA : PDEE04709A - RUBANO-SARMEOLA-DA VINCI (RUBANO) A : PDEE04709A - RUBANO-SARMEOLA-DA VINCI (RUBANO) DA POSTO DI LINGUA :INGLESE PRECEDENZA: TRASFERITO NELL'AMBITO DELL'ORG. FUNZ. PUNTI 198 6. DALLATORRE CRISTINA . 23/ 3/72 (PD) DA : PDEE86001B - TOMBOLO - TOMBOLAN FAVA (TOMBOLO) A : PDEE86001B - TOMBOLO - TOMBOLAN FAVA (TOMBOLO) DA POSTO DI SOSTEGNO :MINORATI FISIOPSICHICI PUNTI 123 TRASFERIMENTI NELL'AMBITO DEL COMUNE - CLASSI COMUNI 7. -

ORARI LINEE EXTRAURBANE PADOVA in VIGORE DAL 25 MARZO DAL LUNEDI AL VENERDI LINEA / Percorso Partenza E001 CAVARZERE-PADOVA

ORARI LINEE EXTRAURBANE PADOVA IN VIGORE DAL 25 MARZO DAL LUNEDI AL VENERDI LINEA / Percorso Partenza E001 CAVARZERE-PADOVA - 001 Percorso Partenza CAVARZERE - PADOVA 05:50 AGNA - ROTTANOVA - PADOVA 06:30 PADOVA - PIOVE S. - ROTTANOVA 13:25 PEGOLOTTE - ROTTANOVA - AGNA 14:05 E002 CANTARANA-PADOVA - 002 Percorso Partenza CANTARANA - PONTELONGO - PADOVA 06:20 PADOVA - PIOVE S.- CANTARANA 13:15 CANTARANA - PIOVE S. 13:40 PADOVA - PIOVE S.- CANTARANA 18:30 E003 PIOVE DI SACCO-CAMPAGNOLA-PADOVA - 003 Percorso Partenza PIOVE S.- BRUGINE- AGRIPOLIS-PADOVA 06:00 PIOVE S.- BRUGINE- AGRIPOLIS-PADOVA 06:35 PADOVA-AGRIPOLIS-BRUGINE-PIOVE S. 06:55 PIOVE S.- BRUGINE- AGRIPOLIS-PADOVA 07:55 PADOVA-AGRIPOLIS-BRUGINE-PIOVE S. 10:30 PIOVE S.- BRUGINE- AGRIPOLIS-PADOVA 11:30 PADOVA-AGRIPOLIS-BRUGINE-PIOVE S. 12:15 PIOVE S.- BRUGINE- AGRIPOLIS-PADOVA 13:20 PADOVA-AGRIPOLIS-BRUGINE-PIOVE S. 13:20 PADOVA-AGRIPOLIS-BRUGINE-PIOVE S. 14:05 PIOVE S.- BRUGINE- AGRIPOLIS-PADOVA 14:10 PIOVE S.- BRUGINE- AGRIPOLIS-PADOVA 14:50 PIOVE S.- BRUGINE- AGRIPOLIS-PADOVA 15:35 PADOVA-AGRIPOLIS-BRUGINE-PIOVE S. 17:45 PADOVA-AGRIPOLIS-BRUGINE-PIOVE S. 19:45 PIOVE S.- BRUGINE- AGRIPOLIS-PADOVA 19:50 E004 CA'BIANCA-PADOVA - 004 Percorso Partenza CA' BIANCA - PADOVA 05:47 CA' BIANCA - VALLONGA - PADOVA 06:15 CA' BIANCA - VALLONGA - PADOVA 06:50 PADOVA - CA' BIANCA 07:10 CA' BIANCA - VALLONGA - PADOVA 08:40 PADOVA - VALLONGA - CA' BIANCA 10:30 PADOVA - VALLONGA - CA' BIANCA 12:25 CA' BIANCA - PADOVA 12:35 PADOVA - VALLONGA - CA' BIANCA 13:30 CA' BIANCA - PADOVA 13:50 PADOVA - VALLONGA - CA' BIANCA 14:05 CA' BIANCA - VALLONGA - PADOVA 15:35 PADOVA - VALLONGA - CA' BIANCA 17:45 PADOVA - CA' BIANCA 18:40 E005-V SOTTOMARINA-PIOVE DI SACCO - 005-V Percorso Partenza SOTTOMARINA - PIOVE S. -

Diapositiva 1

SISTEMA dell’Istruzione SCUOLE della LICEI Istituti Istituti TECNICI PROFESSIONALI Formazione Professionale 1^ 1^ 1^ 1^ 2^ 2^ 2^ 2^ 3^ 3^ 3^ 3^ 4^ 4^ 4^ QUALIFICA 5^ 5^ 5^ professionale 4^ 5^ DIPLOMA diploma di diploma di diploma di professionale Istruzione Istruzione Istruzione LICEALE TECNICA PROFESSIONALE IFTS LAVORO Istruzione e Formazione Tecnica Superiore Università Lavoro ITS (Diploma di special. Tecnica) Diploma Tecnico Superiore SCUOLA MEDIA LICEO PROFESSIONALE TECNICO SCUOLA della Formazione Professionale LICEO 5 ANNI MUSICALE SCIENTIFICO Tradizionale Scienze applicate Sportivo CLASSICO e CLASSICO EUROPEO Tradizionale SCIENZE UMANE A.u.r.e.u.s (competenze artistiche e linguistiche) Tradizionale Giuridico-economico Economico-Sociale Matematico-scientifico LINGUISTICO ARTISTICO Architettura e Ambiente Arti Figurative Scenografia DIPLOMA Design ISTRUZIONE Audiovisivo multimediale LICEALE Grafica Scienze Umane LICEI Duca d’Aosta - Padova Caro – Cittadella Cattaneo Mattei - Monselice Scientifico e Educandato San Benedetto – Montagnana Scientifico opz. Scienze Applicate Scienze Umane opz. Economico Sociale Alberti - Abano Duca d’Aosta - Padova Cornaro - Padova Marchesi - Padova Curiel - Padova Newton Pertini – Camposampiero Fermi – Padova Educandato San Benedetto – Montagnana Nievo - Padova Einstein – Piove di Sacco Galilei – Selvazzano Newton Pertini – Camposampiero Caro – Cittadella Ferrari – Este Cattaneo Mattei – Monselice Classico J. da Montagnana – Montagnana Tito Livio - Padova Rolando da Piazzola – Piazzola sul Brenta Caro -

POSTI PER Contratti a Tempo Determinato

Profilo Collaboratore scolastico: Posti disponibili per CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO a.s. 2020/21 posti part- posti al posti al Scuola Comune time Ore Note 31/8/2021 30/6/2021 30/6/2021 IC DI ABANO TERME ABANO TERME 1 18 ore IIS ALBERTI ABANO TERME 1 30 ore IPSAR P.D'ABANO ABANO TERME 1 24 ore CTP ALBIGNASEGO ALBIGNASEGO 1 12 ore 18 ore IC DI ALBIGNASEGO ALBIGNASEGO 7 2 12 ore IC E. DE AMICIS BORGO VENETO 1 30 ore IC DI BORGORICCO BORGORICCO 1 1 12 ore IC DI CADONEGHE CADONEGHE 1 1 18 ore IC DI CAMPODARSEGO CAMPODARSEGO 1 1 24 ore I.C. DI CAMPOSAMPIERO "PARINI" CAMPOSAMPIERO 1 1 18 ore IIS I.NEWTON-PERTINI CAMPOSAMPIERO CAMPOSAMPIERO 2 1 18 ore IC CARMIGNANO-FONTANIVA CARMIGNANO DI BRENTA 6 1 30 ore 18 ore IC CASALE DI SCODOSIA CASALE DI SCODOSIA 2 12 ore IC DI CASALSERUGO CASALSERUGO 1 DI CERVARESE SANTA CROCE CERVARESE SANTA CROCE 1 1 1 18 ore CTP CITTADELLA CITTADELLA 1 I.I.S. "A MEUCCI" - CITTADELLA CITTADELLA 1 30 ore IC DI CITTADELLA CITTADELLA 9 1 IIS T.LUCREZIO CARO-CITTADELLA CITTADELLA 1 1 18 ore posti part- posti al posti al Scuola Comune time Ore Note 31/8/2021 30/6/2021 30/6/2021 ITE GIRARDI -CITTADELLA CITTADELLA 1 12 ore IC DI CODEVIGO CODEVIGO 2 2 1 18 ore IC DI CONSELVE CONSELVE 1 1 18 ore IC DI CORREZZOLA CORREZZOLA 3 1 24 ore IC DI CURTAROLO CURTAROLO 1 24 ore IC CARRARESE EUGANEO DUE CARRARE 1 1 30 ore IC PASCOLI ESTE 1 1 1 21 ore IIS "ATESTINO" ESTE 1 1 18 ore IIS "EUGANEO" ESTE 1 1 IIS "FERRARI" ESTE 1 2 12 ore; 12 ore; IC DI GALLIERA VENETA GALLIERA VENETA 1 1 1 24 ore 13 ore; 18 ore; IC GRANTORTO E S. -

1. World Heritage Property Data

Periodic Report - Second Cycle Section II-City of Vicenza and the Palladian Villas of the Veneto 1. World Heritage Property Data Villa Forni Cerato, 45.653 / 11.561 2.23 0 2.23 1996 Montecchio Precalcino , 1.1 - Name of World Heritage Property Province of Vicenza , Veneto City of Vicenza and the Palladian Villas of the Veneto Region , Italy Comment Villa Godi 45.746 / 11.529 4.66 0 4.66 1996 Committee Decision 20COM VIIC: The name of the property Malinverni, Lonedo di Lugo was changed to “The City of Vicenza and the Palladian Villas Vicentino , of the Veneto” . (Note: "The") Province of Vicenza , Veneto Region , Italy 1.2 - World Heritage Property Details Villa Pisani Ferri, 45.359 / 11.369 1.6 0 1.6 1996 State(s) Party(ies) Bagnolo di Lonigo , Province Italy of Vicenza , Veneto Region , Type of Property Italy cultural Villa Pojana, 45.282 / 11.501 6.14 0 6.14 1996 Identification Number Poiana Maggiore , 712bis Province of Vicenza , Veneto Year of inscription on the World Heritage List Region , Italy 1994, 1996 Villa Saraceno, 45.311 / 11.587 0.59 0 0.59 1996 Agugliaro , Province of 1.3 - Geographic Information Table Vicenza , Veneto Name Coordinates Property Buffer Total Inscription Region , Italy (latitude/longitude) (ha) zone (ha) year Villa Thiene, 45.573 / 11.63 0.38 0 0.38 1996 (ha) Quinto Vicentino , 0 / 0 ? ? ? Province of Vicenza , Veneto 0 / 0 ? ? ? Region , Italy City of Vicenza 45.549 / 11.549 218 0 218 1994 Villa Trissino, 45.428 / 11.414 3.78 0 3.78 1996 (including 23 Sarego , Province buildings of Vicenza , constructed -

Distretto Militare Di Padova- Ruoli Matricolari

Pe:.R K\C...M\Ei'6Efi!E. B,\JOl.0 ')\fì,8 O ... C\KE: 'b, \J\....'.) u fF1 �,R Lt-. o .::cl·-rn \ e P\\.E. 1 f<.IVoL�E.�..SI ?,F.,'f:.'5So L UFF1 -Gio- ----SICRI C ES(;..,:Zc., rio - \.J\� E1Rl)R 1� '1...:, o::d.8� Ro1if\ I lé.L. 06. 4-=f- ..55 �558 C'?. 4b 9-i 3-i 6 "::f ot0aR.1 F, ce� )tt:: \ \. J · �.,\ "Ft::.:.A CASE�MPt N�tAK O '......iA ' { · ,. U\f\ �?t'R\Ol?ì dLt RorlA o�. C..1- 3581.0b MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI ARCHIVIO DI STATO DI PADOVA UFFICIO LEVA DI PADOVA - DISTRETTO DI PADOVA Le liste di leva di Padova risultano divise per mandamento e per classe. Vi sono compresi anche i volumi relativi alle liste di revisioni dei riformati e rivedibili di Padova e provincia . 1 mandamenti (n.9) comprendono a loro volta un certo numero di comuni secondo la seguente suddivisione: 1. Mandamento di Camposampiero. Comprende i seguenti 15 comuni: · Borgoricco San Giorgio delle Pe1tiche Campo San Martino San Michele delle Badesse Campodarsego Sant'Eufemia Camposampiero Santa Giustina in Colle Cmtarolo Trebaseleghe · Loreggia Villa del Conte Massanzago Villanova di Camposampiero Piombino Dese - 2. Mandamento di Cittadella. Comprende i seguenti 10 comuni: Cittadella Gazzo Padovano Carmignano di Brenta San Giorgio in Bosco Fontaniva San Martino di Lupari Galliera Veneta San Pietro in Gù Grantorto Tombolo Classe 1857: Mandamento di CAMPOSAMPIERO n. 100 Mandamento di CITTADELLA n. 101 Mandamento di CONSELVE n. 102 Mandamento di ESTE n. 103 Mandamento di MONSELICE n. -

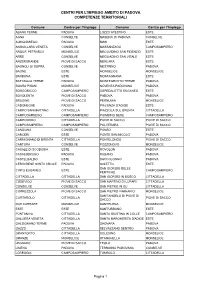

Centri Per L'impiego Ambito Di Padova Competenze Territoriali

CENTRI PER L'IMPIEGO AMBITO DI PADOVA COMPETENZE TERRITORIALI Comune Centro per l’Impiego Comune Centro per l’Impiego ABANO TERME PADOVA LOZZO ATESTINO ESTE AGNA CONSELVE MASERA' DI PADOVA CONSELVE ALBIGNASEGO PADOVA MASI ESTE ANGUILLARA VENETA CONSELVE MASSANZAGO CAMPOSAMPIERO ARQUA' PETRARCA MONSELICE MEGLIADINO SAN FIDENZIO ESTE ARRE CONSELVE MEGLIADINO SAN VITALE ESTE ARZERGRANDE PIOVE DI SACCO MERLARA ESTE BAGNOLI DI SOPRA CONSELVE MESTRINO PADOVA BAONE ESTE MONSELICE MONSELICE BARBONA ESTE MONTAGNANA ESTE BATTAGLIA TERME PADOVA MONTEGROTTO TERME PADOVA BOARA PISANI MONSELICE NOVENTA PADOVANA PADOVA BORGORICCO CAMPOSAMPIERO OSPEDALETTO EUGANEO ESTE BOVOLENTA PIOVE DI SACCO PADOVA PADOVA BRUGINE PIOVE DI SACCO PERNUMIA MONSELICE CADONEGHE PADOVA PIACENZA D'ADIGE ESTE CAMPO SAN MARTINO CITTADELLA PIAZZOLA SUL BRENTA CITTADELLA CAMPODARSEGO CAMPOSAMPIERO PIOMBINO DESE CAMPOSAMPIERO CAMPODORO CITTADELLA PIOVE DI SACCO PIOVE DI SACCO CAMPOSAMPIERO CAMPOSAMPIERO POLVERARA PIOVE DI SACCO CANDIANA CONSELVE PONSO ESTE CARCERI ESTE PONTE SAN NICOLO' PADOVA CARMIGNANO DI BRENTA CITTADELLA PONTELONGO PIOVE DI SACCO CARTURA CONSELVE POZZONOVO MONSELICE CASALE DI SCODOSIA ESTE ROVOLON PADOVA CASALSERUGO PADOVA RUBANO PADOVA CASTELBALDO ESTE SACCOLONGO PADOVA CERVARESE SANTA CROCE PADOVA SALETTO ESTE SAN GIORGIO DELLE CINTO EUGANEO ESTE CAMPOSAMPIERO PERTICHE CITTADELLA CITTADELLA SAN GIORGIO IN BOSCO CITTADELLA CODEVIGO PIOVE DI SACCO SAN MARTINO DI LUPARI CITTADELLA CONSELVE CONSELVE SAN PIETRO IN GU CITTADELLA CORREZZOLA PIOVE DI SACCO SAN PIETRO -

Due Carrare Notizie

NOTIZIARIO COMUNALE Due Carrare Notizie Editore: Sergio Vason Sindaco Pro Tempore del Comune di Due Carrare NNumeroumero 0022 AAnnonno XXVV Direttore Responsabile: Fabrizio Ghedin DDicembreicembre 22012012 Stampa, grafica ed Impaginazione a cura di: Edizioni La Torre Srl N. di REG. 1614 TRIB. PD del 23/03/01 consultabile anche sul sito http://www.comune.duecarrare.pd.it IL PUNTO DEL SINDACO Sommario Editoriale Numero 02 Anno XV AFFARI GENERALI, Dicembre 2012 PERSONALE EDITORIALE DEL SINDACO 3 Dopo lungo periodo di riflessione esce il secondo numero Carrare ha denunciato il fatto al PREFETTO chiedendo il 4 del Notiziario Comunale 2012. Non nascondo la personale blocco del bando per incostituzionalità! LO SPORTELLO UNICO volontà di togliere questo mezzo di informazione, così Il fatto: Dal 2001 il nostro Comune ha istituito premi da PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVEI 9,00-12,30 9,00-12,30 9,00-12,30 come suggeritomi anche da molti cittadini (assicuro sono elargire agli studenti che si contraddistinguono con vota- (orario estivo) 15,00-19,30 9,00-12,30 CHIUSO AMBIENTE ED INNOVAZIONE 5 20,00-22,30 20,00-22,30 15,00-19,30 molti) e sostituirlo con un foglio di informazioni a caden- zioni di prestigio. Questa Amministrazione continua quel Vice Sindaco Ass. C. Garbo za mensile o bimestrale. Poi il gruppo di maggioranza progetto, ogni anno cercando anche qualche miglioria. 6 Sindaco (a maggioranza) ha suggerito alcune altre soluzioni che, Quest’anno visto l’esiguo numero di studenti premiati LAVORI PUBBLICI, URBANISTICA, SERGIO VASON Personale, Affari Generali, RICEVE IL GIOVEDÌ Attività Produttive, Sicurezza. -

Padova-Piove Di Sacco-Correzzola-Cantarana

Linea - E002 - PADOVA-PIOVE DI SACCO-CORREZZOLA-CANTARANA Vettore Busitalia Busitalia Busitalia Busitalia Busitalia Busitalia Busitalia Busitalia Busitalia Busitalia Busitalia Busitalia Busitalia Cadenza fer fer fer fsc fVsc Sfns fsc fVsc Ssc fVsc fVns fVsc Sfns Note PP YH PADOVA AUTOSTAZIONE 10.45 . 12.25 12.40 13.15 13.15 . 14.10 14.10 17.45 17.45 18.30 18.30 PADOVA P.BOSCHETTI 10.48 . 12.28 12.43 13.18 13.18 . 14.13 14.13 17.48 17.48 18.33 18.33 PADOVA OSPEDALE 10.50 . 12.30 12.45 13.20 13.20 . 14.16 14.15 17.51 17.50 18.36 18.35 PADOVA PONTECORVO V.FACCIOLATI 10.53 . 12.33 12.48 13.23 13.23 . 14.20 14.18 17.55 17.53 18.40 18.38 PADOVA VOLTABAROZZO 11.00 . 12.40 12.55 13.30 13.30 . 14.28 14.25 18.06 18.00 18.51 18.45 RONCAGLIA 11.03 . 12.43 12.58 13.33 13.33 . 14.31 14.28 18.10 18.03 18.55 18.48 P.TE SAN NICOLO' 11.07 . 12.47 13.02 13.37 13.37 . 14.35 14.32 18.14 18.07 18.59 18.52 LEGNARO 11.11 . 12.51 13.06 13.41 13.41 . 14.39 14.36 18.18 18.11 19.03 18.56 VIGOROVEA 11.17 . 12.57 13.12 13.47 13.47 . 14.45 14.42 18.24 18.17 19.09 19.02 BV. BRUGINE 11.18 . -

Elenco Fattorie Didattiche in Provincia Di

PROVINCIA DI PADOVA PROVINCIA DI PADOVA NOTE AROMATICHE ALTAURA E MONTE CEVA Azienda agricola - Agriturismo Azienda agricola biologica - Agriturismo Albignasego Fattoria sociale www.sanpiox1708.it Casale di Scodosia www.scuolafattoria.it Azienda Agricola San Pio X 049 8010505 Agriturismo Altaura e Monte Ceva [email protected] 347 2500714 [email protected] CARESÀ Azienda agricola biologica - Agriturismo IL TRAMONTO Brugine Azienda agricola www.caresa.it Casalserugo Caresà Azienda agricola Il tramonto 348 7580206 348 2378167 [email protected] [email protected] IN PUNTA DI ZOCCOLI LA BUONA TERRA Azienda agricola Azienda agricola biologica - Agriturismo Brugine Cervarese Santa Croce www.inpuntadizoccoli.it www.buonaterrabio.it In punta di zoccoli Agriturismo Biologico La Buona Terra 329 7010828 328 0770977 [email protected] [email protected] APICOLTURA MIELE PIU' MONTE VENDA Azienda apistica Azienda agricola - Agriturismo Cartura Cinto Euganeo www.apicolturamielepiu.it www.agriturismoaltovenda.it Miele Più – Apicoltura Giarin Agriturismo Alto Venda 348 4752862 0429 647217 [email protected] [email protected] PROVINCIA DI PADOVA PROVINCIA DI PADOVA PODERE VILLA ALESSI OASI BETTELLA Azienda agricola - Agriturismo Azienda agricola biologica – Agriturismo Cinto Euganeo Limena www.villalessi.it Oasi Bettella Agriturismo Podere Villa Alessi 348 6048694 0429 634101 [email protected] [email protected] NATURIAMO LA REBOSOLA Azienda florovivaistica Azienda agricola - Agriturismo Massanzago Correzzola www.naturiamo.veneto.it -

Il Tesoretto Dimenticato in Banca Oltre 1400 Conti Correnti E Libretti Di Deposito «Dormienti» Di Claudio Malfitano Più Di 1.400 Conti Dormienti Nel Padovano

MC6POM...............06.12.2008.............20:31:09...............FOTOC24 il mattino DOMENICA 7 dicembre 2008 25 PADOVAECONOMIA Il ministro dell’Economia Giulio Tremonti ha annuciato che il Tesoro incasserà le somme in giacenza negli istituti di credito Il tesoretto dimenticato in banca Oltre 1400 conti correnti e libretti di deposito «dormienti» di Claudio Malfitano Più di 1.400 conti dormienti nel Padovano. In pratica al- meno 1 milione e 200 mila eu- La benzina ro «dimenticati» tra depositi Quasi 800 milioni e libretti, in banca come in po- sta, che non registrano movi- incassati dallo Stato prezzi bassi menti da almeno 10 anni. E Il caso del signor che verranno «incamerati» I prezzi dei carburanti dallo Stato tra dieci giorni, Eugenio Antico continuano a scendere sul- quando scade il termine per la scia del crollo delle quo- «risvegliare» il proprio conto di Pontelongo e di tazioni internazionali del dimenticato rivolgendosi alle petrolio. E per il primo banche. Per chi non lo farà ci Jessica Bellotto ponte invernale sulla na- sarà un’altra possibilità, ma ve è una notizia positiva: bisogna rivolgersi al ministe- un risparmio rispetto alle ro dell'Economia. I soldi po- Feste 2007 di oltre 11 euro tranno essere recuperati per per ogni rifornimento com- altri 10 anni. pleto di un'auto di media UN MILIONE DI EURO. cilindrata se la vettura è a Alcuni proprietari risultano benzina, oltre 8,5 euro in nati più di cento anni fa: po- meno se è diesel. Per chi trebbero essere morti senza ha deciso di trascorrere eredi. Oppure gli eredi ignora- questo primo ponte del- no l'esistenza del conto. -

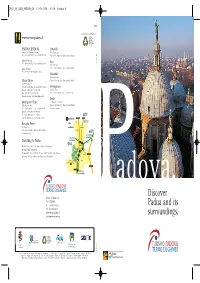

Discover Padua and Its Surroundings

2647_05_C415_PADOVA_GB 17-05-2006 10:36 Pagina A Realized with the contribution of www.turismopadova.it PADOVA (PADUA) Cittadella Stazione FS / Railway Station Porta Bassanese Tel. +39 049 8752077 - Fax +39 049 8755008 Tel. +39 049 9404485 - Fax +39 049 5972754 Galleria Pedrocchi Este Tel. +39 049 8767927 - Fax +39 049 8363316 Via G. Negri, 9 Piazza del Santo Tel. +39 0429 600462 - Fax +39 0429 611105 Tel. +39 049 8753087 (April-October) Monselice Via del Santuario, 2 Abano Terme Tel. +39 0429 783026 - Fax +39 0429 783026 Via P. d'Abano, 18 Tel. +39 049 8669055 - Fax +39 049 8669053 Montagnana Mon-Sat 8.30-13.00 / 14.30-19.00 Castel S. Zeno Sun 10.00-13.00 / 15.00-18.00 Tel. +39 0429 81320 - Fax +39 0429 81320 (sundays opening only during high season) Teolo Montegrotto Terme c/o Palazzetto dei Vicari Viale Stazione, 60 Tel. +39 049 9925680 - Fax +39 049 9900264 Tel. +39 049 8928311 - Fax +39 049 795276 Seasonal opening Mon-Sat 8.30-13.00 / 14.30-19.00 nd TREVISO 2 Sun 10.00-13.00 / 15.00-18.00 AIRPORT (sundays opening only during high season) MOTORWAY EXITS Battaglia Terme TOWNS Via Maggiore, 2 EUGANEAN HILLS Tel. +39 049 526909 - Fax +39 049 9101328 VENEZIA Seasonal opening AIRPORT DIRECTION TRIESTE MOTORWAY A4 Travelling to Padua: DIRECTION MILANO VERONA MOTORWAY A4 AIRPORT By Air: Venice, Marco Polo Airport (approx. 60 km. away) By Rail: Padua Train Station By Road: Motorway A13 Padua-Bologna: exit Padua Sud-Terme Euganee. Motorway A4 Venice-Milano: exit Padua Ovest, Padua Est MOTORWAY A13 DIRECTION BOLOGNA adova.