Lachsbach- Und Sebnitztal“

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

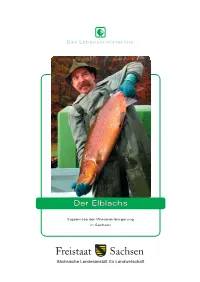

Der Elblachs

Der Elblachs Ergebnisse der Wiedereinbürgerung in Sachsen Sächsische Landesanstalt für Landwirtschaft Inhaltsverzeichnis 1 INHALTSVERZEICHNIS 1 EINLEITUNG . .3 2 BIOLOGIE DES ATLANTISCHEN LACHSES . .4 2.1 SYSTEMATIK . .4 2.2 ERKENNUNGSMERKMALE . .5 2.3 VERBREITUNG . .7 2.4 LEBENSWEISE . .7 2.4.1 Habitatansprüche des Atlantischen Lachses . .7 2.4.2 Ablaichen . .8 2.4.3 Das Leben der Junglachse im Süßwasser . .10 2.4.4 Smoltifizierung . .10 2.4.5 Das Leben im Meer . .12 2.4.6 Wachstum und Größe . .13 2.4.7 Laichwanderung . .13 2.5 GEFÄHRDUNGEN . .15 2.5.1 Gefahren im Süßwasser . .15 2.5.2 Gefahren während des Meeresaufenthalts . .19 3 ZUR GESCHICHTE DER LACHSFISCHEREI IN SACHSEN . .21 3.1 FRÜHERE VERBREITUNG DES LACHSES . .21 3.2 BEDEUTUNG DES LACHSFANGS . .21 3.3 FANGMETHODEN . .24 3.4 ELBE . .27 3.5 ELBNEBENFLÜSSE . .29 3.6 MULDE . .33 3.7 SCHWARZE ELSTER . .35 3.8 WEIßE ELSTER . .36 3.9 SPREE . .36 3.10 NEIßE . .36 3.11 DER NIEDERGANG DER LACHSFISCHEREI . .37 4 WIEDEREINBÜRGERUNG DES ATLANTISCHEN LACHSES IN SACHSEN . .43 4.1 BETEILIGTE UND FINANZIERUNG . .43 4.1.1 Kosten . .44 4.2 VORUNTERSUCHUNGEN . .45 4.3 AUSWAHL DER BESATZFLÜSSE . .45 4.3.1 Elbe . .45 4.3.2 Lachsbach . .46 4.3.3 Kirnitzsch . .47 4.3.4 Wesenitz . .47 4.3.5 Müglitz . .48 4.4 BESATZ . .48 4.4.1 Auswahl des Besatzmaterials . .48 4.4.2 Genetik von Wild- und Zuchtpopulationen: Konsequenzen für die Wiedereinbürgerung . .49 4.4.3 Besatzstrategie . .51 4.4.4 Besatzmengen . .52 4.5 ERFOLGSKONTROLLEN . .53 4.6 SPEZIELLE UNTERSUCHUNGEN . -

Saxon-Bohemian Switzerland Transparcnet Meeting Saxon-Bohemian Switzerland

National Park Region Saxon-Bohemian Switzerland TransParcNet Meeting Saxon-Bohemian Switzerland: 7.6.2016 Four protected areas, two countries, NLP-Zentrum Bad Schandau one landscape Handrij Härtel & Jürgen Phoenix National Park Region Saxon-Bohemian Switzerland Saxon-Bohemian Switzerland: Discovery by Romantic painters Adrian Zingg (1734-1816) National Park Region Saxon-Bohemian Switzerland Saxon-Bohemian Switzerland Caspar David Friedrich (1774 Greifswald - 1840 Dresden) National Park Region Saxon-Bohemian Switzerland Saxon-Bohemian Switzerland Caspar David Friedrich (1774 Greifswald - 1840 Dresden) National Park Region Saxon-Bohemian Switzerland Saxon-Bohemian Switzerland: One of the oldest European tourist destinations Protected areas in sandstone rock regions across the world National Park Region Saxon-Bohemian Switzerland TransParcNet Meeting Saxon-Bohemian Switzerland: 7.6.2016 Singularity in European context: NLP-Zentrum Bad Schandau 3 sandstone rock national parks only National Park Region Saxon-Bohemian Switzerland TransParcNet Meeting Saxon-Bohemian Switzerland 7.6.2016 as part of larger geological unit NLP-Zentrum Bad Schandau Bohemian Cretaceous Basin PL D CZ Marine fossils from Cretaceous sandstones Inoceramus labiatus Natica bulbiformis Pecten Inoceramus lamarcky National Park Region Saxon-Bohemian Switzerland TransParcNet Meeting Saxon-Bohemian Switzerland: 7.6.2016 NLP-Zentrum High diversity of morphologic forms at different Bad Schandau spatial scales Saxon-Bohemian Switzerland: Terciary volcanism Růžovský vrch Zlatý vrch National Park Region Saxon-Bohemian Switzerland TransParcNet Meeting Saxon-Bohemian Switzerland: 7.6.2016 geodiversity-biodiversity relations NLP-Zentrum Bad Schandau Saxon-Bohemian Switzerland: role of microclimate Saxon-Bohemian Switzerland: vertebrates Grasshopper Troglophilus neglectus New for Central Europe (Chládek, Benda & Trýzna 2000) Charissa glaucinaria Extremely rare montane species, within CZ in Bohemian Switzerland only L – Phengaris nausithous R – Phengaris telejus Monitoring of the butterflies from the gen. -

Council CNL(17)35 Annual Progress Report on Actions Taken Under The

Agenda item 6.3 For information Council CNL(17)35 Annual Progress Report on Actions Taken Under the Implementation Plan for the Calendar Year 2016 EU – Germany CNL(17)35 Annual Progress Report on Actions taken under the Implementation Plan for the Calendar Year 2016 The primary purposes of the Annual Progress Reports are to provide details of: any changes to the management regime for salmon and consequent changes to the Implementation Plan; actions that have been taken under the Implementation Plan in the previous year; significant changes to the status of stocks, and a report on catches; and actions taken in accordance with the provisions of the Convention These reports will be reviewed by the Council. Please complete this form and return it to the Secretariat no later than 24 March 2017. Party: European Union Jurisdiction/Region: Germany 1: Changes to the Implementation Plan 1.1 Describe any proposed revisions to the Implementation Plan (Where changes are proposed, the revised Implementation Plans should be submitted to the Secretariat by 1 December). ./. 1.2 Describe any major new initiatives or achievements for salmon conservation and management that you wish to highlight. Rhine A genetic monitoring programme has been launched at ICPR (see Action A2). Mayor improvements regarding salmon reintroduction are expected in the river Murg, a historically important salmon river in the upper Rhine region in Baden-Wuerttemberg. Some hydropower plants, which are unpassable barriers for salmon, will be equipped with innovative new fish passes, in the next years. In addition, minimum channel runoffs will significantly increased in channel reaches below dams of bypass hydropower plants. -

HWSK-Nr. 2, Gefahrenkarte Ortslage Rathmannsdorf

Staatliches Umweltfachamt Landestalsperrenverwaltung des Radebeul Freistaates Sachsen Wasastraße 50 Talsperrenmeisterei 01445 Radebeul Gottleuba / Weißeritz Bahnhofstraße 14, 01796 Pirna HWSK-Nr. 2 Gefahrenkarte Lachsbach, Sebnitz Gemeinde Rathmannsdorf Bericht aufgestellt: Dresden, 20.12.2004 An der Pikardie 8, 01277 Dresden ! 03 51 / 2 16 83-30 Projektleiter: Dr. R. Scholz Bearbeiter: Dipl.-Ing. T. Noack Dipl.-Ing. A. Krüger Dipl.-Ing. D. Trepte Hochwasserschutzkonzeptionen rechtselbischer Seite 1 Fließgewässer I. Ordnung: Los 1 - Sebnitz, Polenz, Lachsbach Gefahrenkarte Rathmannsdorf INHALTSVERZEICHNIS 1 Allgemeines ...................................................................................................................2 1.1 Zielstellung.....................................................................................................................2 1.2 Grundlagen ....................................................................................................................3 1.3 Vorgehensweise ............................................................................................................3 2 Prozessanalyse..............................................................................................................5 2.1 Hydrologie......................................................................................................................5 2.2 Geschiebe......................................................................................................................5 2.3 Gefahrenprozesse .........................................................................................................6 -

Abschlussbericht Lachswanderung (*.Pdf, 4,51

Development of innovative solutions to guarantee the passage-way in barrages to save the spawning migration of Atlantic salmon (Salmo salar) in the system of river Lachsbach (Saxonia) Final report Entwicklung innovativer Lösungen zur Gewährleistung der Durchgängigkeit von Querbauwerken zur Sicherung der Laichwanderung Atlantischer Lachse (Salmo salar) im Lachsbachsystem (Sachsen) Abschlussbericht Supported from Structural Gefördert aus Mitteln des Funds FIFG in accordance Strukturfonds FIAF gemäß with Council Regulation (EC) Verordnung (EG) No 2792/1999 2792/1999 Fachmaterial Sächsische Landesanstalt für Landwirtschaft Sächsische Landesanstalt für Landwirtschaft Fachbereich Tierzucht, Fischerei und Grünland Referat Fischerei Gutsstraße 1, D-02699 Königswartha Abschlussbericht „Entwicklung innovativer Lösungen zur Gewährleistung der Durchgängigkeit von Querbauwerken zur Sicherung der Laichwanderung Atlantischer Lachse (Salmo salar L.) im Lachsbachsystem (Sachsen)“ Gefördert aus Mitteln des Strukturfonds FIAF gemäß Verordnung (EG) 2792/1999 Projektleitung: Diplomfischereiingenieur Jean Signer Bearbeiter: Diplomfischereiingenieur Axel Ritzmann Inhaltsverzeichnis Seite 1. Einführung 1 2. Wiedereinbürgerungsprojekt „Elbelachs 2000“ 2 3. Das Lachsbachsystem 5 4. Das Lachsrekrutierungsgebiet 9 5. Die Wanderhindernisse 10 5.1. Lachsbachmündung 11 5.2. Sohlschwellen 12 5.3. Wasserkraftanlage Schmidhammer 13 5.4. Wehr der Forellenanlage Rathmannsdorf 14 5.5. Polenzwehre Frintzthalmühle und Neue Waltersdorfer Mühle 15 5.6. Treibgutfang vor dem Wehr Frinzthalmühle 15 5.7. Sebnitzwehre Glutow und Ochelmühle 16 6. Fischwege - Stand der Technik 17 7. Neuentwicklungen – Fischpassage 18 7.1. Pfahl-Fischpass 18 7.2. Borsten-Kanu-Pass 19 7.3. Staudruckmaschine 20 7.4. Wasserförderschnecke / Wasserkraftschnecke 21 7.5. „Fischfreundliche Turbinen“ 22 8. Empfehlungen zur Gewährleistung der Durchgängigkeit 23 8.1. Wasserkraftanlage Schmidhammer 23 8.2. Wehr der Forellenanlage Rathmannsdorf 25 8.3. -

Der Stadt Bad Schandau Und Der Gemeinden Rathmannsdorf, Reinhardtsdorf-Schöna Jahrgang 2012 Freitag, Den 24

AMTSBLATT der Stadt Bad Schandau und der Gemeinden Rathmannsdorf, Reinhardtsdorf-Schöna Jahrgang 2012 Freitag, den 24. August 2012 Nummer 17 Stadt Bad Schandau * Krippen * Ostrau * Postelwitz * Schmilka * Porschdorf * Prossen * Waltersdorf - Rathmannsdorf - Reinhardtsdorf * Schöna * Kleingießhübel Aus dem Inhalt Öffnungszeiten Seite 2 12. Informationen Fischerfest Seite 2 Forellenzucht am Wichtige Informationen Lachsbach für alle Gemeinden Seite 3 Rathmannsdorf Samstag, Stadt Bad Schandau 25. August 2012 Seite 3 Gemeinde Rathmannsdorf Seite 8 Gemeinde Reinhardts- dorf-Schöna Seite 10 Turmfest Trinkwasserzweckver- Rathmannsdorf band Seite 12 Festwiese Schulnachrichten vom 7. bis 8. September 2012 Seite 12 Jugend aktuell Seite 14 Lokales 15. Ortsfest in Ostrau Seite 14 7. - 9. September 2012 Kirchliche Nachrichten Seite 16 Programme der Veranstaltungen im Innenteil! Anzeigen TL Tischler GmbH SCHIEBOLD Fenster • Türen • Rollläden HEIZUNGSTECHNIK in Holz und Kunststoff Eberhard Schiebold Dipl.-Ing. (FH) für Sanitär-, Heizungs- u. Klimatechnik • Brennwerttechnik Gas/Öl • Solar und Photovoltaik aus eigener • Wärmepumpen (Erdwärme/Luft) • Holz- und Pelletsheizung Fertigung • Blockheizkraftwerke ☎ 03 50 21/6 86 25 · Fax 03 50 21/6 86 39 01814 Bad Schandau, Ostrauer Ring 32 Tel.: (03 50 22) 99 11-0, Fax: 99 11-9 · Notdienst: 01 60 - 1 57 56 30 Kleiner Weg 1 • 01824 Königstein Internet: www.tischler-koenigstein.de • email: [email protected] 2 Amtsblatt Bad Schandau Nr. 17/2012 Öffnungszeiten iInformation Sprechzeiten der Stadtverwaltung Touristinformation im Bahnhof Bad Montag geschlossen Schandau Aus dem Inhalt Dienstag 9:00 Uhr - 12:00 Uhr und Mai - September 13:30 Uhr - 18:00 Uhr Montag - Freitag 8:00 - 18:00 Uhr Mittwoch geschlossen Samstag, Sonntag, Donnerstag 13:30 Uhr - 16:00 Uhr Feiertag 9:00 -17:00 Uhr ✓ Öffnungszeiten Freitag 9:00 Uhr - 12:00 Uhr Tel.: 03 50 22/4 12 47 Telefon: 03 50 22/5 01 -0 Stadtbibliothek Bad Schandau - im Haus des Gastes, 1. -

Protection, Restoration and Enhancement of Salmon Habitat Focus Area Report

IP(09)23 Protection, Restoration and Enhancement of Salmon Habitat Focus Area Report EU-Germany IP(09)23 Focus Area Report on the Protection, Restoration and Enhancement of Salmon Habitats EU/Germany December 2009 (updated May 2010) 1. Overview of salmon rivers in Germany Germany once had four large river systems that supported Atlantic salmon. These were the rivers Rhine, Ems, Weser and Elbe. The industrial revolution affected the rivers due to straightening of the watercourse, building of barrages to make shipping possible, generating power, and water pollution. As a consequence the salmon were unable to reach their spawning grounds. Other factors like fishing and bad water quality accelerated this process and salmon in Germany were extinct by 1950 at the latest. In recent years water quality has been improved and enormous efforts have been made to enable salmon to reach at least some of their former spawning grounds. Since 2000 these efforts have been supported by implementation of the EU Water Framework Directive (EU WFD). The improvement of water quality, habitats and access to spawning grounds were the absolute minimum requirements to start reintroduction programmes. According to the criteria of the EU WFD the mainstreams and the main tributaries have in most cases to be regarded as heavily modified rivers. Some of the tributaries and smaller waters upstream from the tributaries are still in their natural condition. These areas, where a lot of spawning and juvenile habitats are located, are often in good ecological condition and suitable for salmon reproduction. One of the main challenges for salmon is to overcome the obstacles on their way to the spawning ground. -

Council CNL(07)37

Council CNL(07)37 EU-Germany: Report of Implementation Plan for Meeting Objectives of NASCO Resolutions and Agreements. CNL(07)37 EU-Germany: Report of Implementation Plan for Meeting Objectives of NASCO Resolutions and Agreements 1. Introduction This report to NASCO of an Implementation Plan is a first attempt to describe various activities throughout Germany to manage the reintroduction of Atlantic Salmon into German rivers. The report is divided into two sections. The first section provides an overview of the current situation with regard to the status of Atlantic Salmon and general management aspects. The second section highlights the situation with regard to each of the main river systems. 1.1 General overview The sad news is: all German stocks of Atlantic Salmon are irrecoverably lost and genetically extinguished since around 1950. The encouraging news is: alongside with habitat restoration activities attempts to reintroduce Atlantic Salmon started in 1978. However, today’s reality is that a number of important habitats have been restored successfully, but so far no self-sustaining population of Atlantic Salmon has been established. The main German river systems that used to support important stocks of Atlantic Salmon in Europe are the Rhine, Ems, Weser, Elbe and some smaller rivers that flow into the North Sea. In particular the Rhine used to be one of the main salmon rivers in Europe. Parallel to the industrialisation in the 19th century, intense river regulations and straightening of waterways were carried out, dams, weirs and hydropower plants were build. Also water pollution increased dramatically. For example, river regulations between 1817 and 1876 reduced the length of the river Rhine between Basel and Mannheim by 25 %, resulting in the degradation and loss of spawning habitats for salmon. -

Eisenbahnwelten Dampfen Erfolgreich Durch 2009 Lesen Sie Seite 8

Mit Veranstaltungskalender vom 16. September bis 31. Oktober 2009 www.elbe-erleben.de Ihr Programmveranstalter in der Sächsischen Schweiz heute buchen - Programme tägl. individuell buchbar Gruppenevents Vermieterstation Schülerprojekttage mor Mehrtagestouren Boote & Fahrräder gen loslegen Paddel- & Schlauchboottouren Powerboot Touren Für Freunde von Sächsischer Schweiz und Erzgebirge bis 25 Personen 4. Jahrgang - Ausgabe 30 - September 2009 www.SandsteinKurier.de Spaßtours; Mennickestr. 29, 01829 Stadt Wehlen, Vorbestellungen: 035024 71084 Eisenbahnwelten dampfen erfolgreich durch 2009 Lesen Sie Seite 8 www.eisenbahnwelten-rathen.de DIE SandsteinKurier THEMEN Der Herbst ist angekommen! Am 11. Oktober ist Familien Erleb- nistag im Schlösserland Sachsen. 28 Schlösser, Burgen, Gärten und Klöster öffnen ihre Tore und bieten 3 ein buntes Programm. Die Sonne scheint, Viele Gaststätten und Hotels der Sächsischen Schweiz laden vom 1. das Essen schmeckt, bis 15. November erstmals zu den 4 „Kulinarischen Wochen“ ein. und dann noch Bernd Arnold ist eine lebende dieser Ausblick... Kletterlegende. Bei Kursen gibt er gern seine Können und 15 Wissen weiter. Eine neue Serie startet in dieser Ausgabe. Wir erforschen an Hand von rund 100 Jahre alten Fotos, wie die 17 Motive heute aussehen. Newspaper for guests of the Saxon1 Switzerland and Dresden 60 Jahre DDR - das DDR-Museum Pirna lädt ein (B 4) Im stillen Gedenken wird laut gefeiert Man soll die Feste feiern, wie sie fallen... Deshalb ist der inzwi- schen unmögliche 60. Jahrestag der DDR willkommener Anlass für das DDR-Museum in Pirna, zu einem Fest einzuladen. Nicht wie Gaststätte & Cafe „Zur Puppenstube“ zu DDR-Zeiten üblich am gesetz- lichen Feiertag, dem 7. Oktober, Viele Leckereien und Deftiges sondern auf dem darauf folgenden Sonntag, dem 11. -

Transboundary Parks Network. the Saxon-Bohemian Switzerland

Transboundary Parks Network The Saxon-Bohemian Switzerland National Parks Example (DE/CZ) Caspar David Friedrich, Felsenlandschaft , um 1822/23 Belvedere Galerie, Wien Transboundary Parks Network The Saxon-Bohemian Switzerland National Parks Example (DE/CZ) Transboundary Parks Network The Saxon-Bohemian Switzerland National Parks Example (DE/CZ) • Both National Parks are products of the post-velvet revolution period Transboundary Parks Network Challenging time: Several crucial documents 1994 Parks for Life – transfortier protected areas: IUCN priority project Brunner R. (1999):Parks for Life: Transboundary Protected Areas in Europe. Čeřovský Jan (ed) (1996): Biodiversity conservation in Transboundary protected areas in Europe. Transboundary Parks Network The Saxon-Bohemian Switzerland National Parks Example (DE/CZ) Hentschel W. & Stein J.: Experience from the Bohemian-Saxonian Switzerland – Suggestions for a transfrontier cooperation in Europe (1996) • Tranfrontier cooperation in nature conservation cannot be prescribed by decree „from above“, but should grow step by step „from below“ • Transfrontier cooperation in nature conservation has to be wanted and supported politically. • Transfrontier cooperation is feasible only when equal partners are involved • Transfrontier cooperation requires mutual understanding in one language Transboundary Parks Network The Saxon-Bohemian Switzerland National Parks Example (DE/CZ) Hentschel W. & Stein J.: Experience from the Bohemian-Saxonian Switzerland – Suggestions for a transfrontier cooperation in Europe (1996) 5. Transfrontier cooperation should involve the entire scope of the protected area objectives and has to be oriented towards constructive results 6. The acceptance of sustainable transfrontier development of tourism by the nature conservation authorities should not necessarily lead to the oppening of border-crossings in the core zone of the protected areas 7. -

Elblachs Umschlag NEU 18.12.2003 14:46 Uhr Seite 2

Elblachs Umschlag_NEU 18.12.2003 14:46 Uhr Seite 2 Weitere Informationen zum Projekt »Elbelachs 2000«: Sächsische Landesanstalt für Landwirtschaft Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit August-Böckstiegel-Straße 1 D -01326 Dresden Sächsische Landesanstalt für Landwirtschaft Referat Fischerei, Dr. Gert Füllner Postfach 1140 D - 02697 Königswartha Telefon (0359 31) 2 96 10 Fax (03 59 31) 2 96 11 eMail: [email protected] Die Sächsische Landesanstalt für Landwirtschaft im Internet: www.landwirtschaft.sachsen.de/LfL Der Elblachs ist zurück Stand der Wiedereinbürgerung Herbst 2003 Sächsische Landesanstalt für Landwirtschaft Elblachs Umschlag_NEU 18.12.2003 14:46 Uhr Seite 4 Inhalt Bisheriger Lachsbrutbesatz Warum ein Wiedereinbürgerungsprogramm für den Lachs in der Elbe? . 3 Saison Eiauflage Erbrütungsergebnis Besatz schwimm- und freßfähige Brut Bedeutung des Lachsprogramms . 5 1994/95 397.000 172.000 (43,3 %) Polenz, Sebnitz 1995/96 400.000 365.000 (91,2 %) Polenz, Sebnitz Ziel des Programms »Elbelachs 2000« . 5 1996/97 400.000 297.000 (74.2 %) Polenz, Sebnitz Historische Bedeutung der Lachsfischerei an der Elbe . 5 1997/98 405.000 246.000 (60,7 %) Polenz, Sebnitz Stationen des Projektes . 9 1998/99 400.000 376.000 (80,0 %) Polenz, Sebnitz, Kirnitzsch Rückkehr, Hochzeit und Tod . 21 1999/00 400.000 159.000 (39,8 %) Sebnitz 80.000* 74.500 (93,1 %) Polenz Perspektiven und Probleme des Projektes »Elbelachs 2000« . 23 2000/01 400.000 277.000 (59,1%) Sebnitz, Wesenitz, Kleines Lexikon der Lachs-Fachbegriffe . 25 69.000* Polenz Steckbrief Atlantischer Lachs . 27 2001/02 400.000 360.000 (74,2 %) Sebnitz, Wesenitz, 85.400* Müglitz, Polenz Wanderung des Elblachses . -

1 Bericht Über Den Verlauf Der Lachssaison Im Oberen

Bericht über den Verlauf der Lachssaison im oberen sächsischen Elbegebiet Herbst 2009 Matthias Pfeifer, Fabian Völker, Dr. Gert Füllner Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie Abteilung 9 – Tierische Erzeugung Referat 93 – Fischerei, Königswartha 1 1 Besatzmaßnahmen Für den Frühjahrsbesatz 2009 wurden im Herbst 2008 wieder 400.000 zugekaufte Eier des Stammes Lagan aus Südwestschweden in der Lachs- und Forellenzucht Ermisch in Lang- burkersdorf aufgelegt (Tab. 1). Die Eier aus der Charge hatten ungewöhnlich hohe Verluste während der Erbrütungsphase, so dass nur 170.000 Lachsbrütlinge auf die Besatzflüsse verteilt werden konnten. Die Verlustursache ist in einer drei bis viertägigen Phase mit un- gewöhnlich hohen Wassertemperaturen von 9,5 °C zu Beginn der Erbrütung im November 2008 zu suchen, in deren Folge viele Eier geschädigt wurden und langfristig abstarben. Tab. 1. Lachsbesatz 2009 in Sachsen Besatz Fluss Besatz (St.) Herkunft (Altersstadium) Polenz Brut 60.000 Lagan/Langburkersdorf Sebnitz Brut 60.000 Lagan/Langburkersdorf Sebnitz Brut 4.000 Lachsbach/Langburkersdorf Wesenitz Brut 10.000 Lagan/Langburkersdorf Müglitz Brut 10.000 Lagan/Langburkersdorf Chemnitz Brut 30.000 Lagan/Langburkersdorf Pulsnitz Parrs 10.000 Lagan/LAV Brandenburg Im Herbst 2009 wurden in der Pulsnitz insgesamt 15.000 Lachsparrs, davon 10.000 in Sach- sen, ausgesetzt. Die Besatzmaßnahme wurde aus Mitteln der brandenburgischen Fischerei- abgabe und des Landesanglerverbandes Brandenburg finanziert. Wegen der besseren Ausstattung mit morphologisch und strukturell geeigneten Habitaten wurden am 5. Oktober 2009 in enger Zusammenarbeit zwischen dem Referat Fischerei Königswartha, dem Institut für Binnenfischerei Potsdam, dem Landesanglerverbandes Brandenburg und dem sächsi- schem Anglerverband Elbflorenz 10.000 jungen Lachse im sächsischen Abschnitt nahe Kö- nigsbrück und die übrigen 5.000 auf brandenburgischen Hoheitsgebiet ausgebracht.