Abschlussbericht Lachswanderung (*.Pdf, 4,51

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

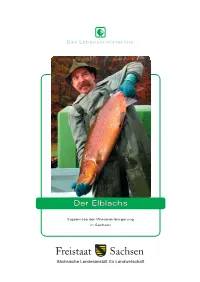

Der Elblachs

Der Elblachs Ergebnisse der Wiedereinbürgerung in Sachsen Sächsische Landesanstalt für Landwirtschaft Inhaltsverzeichnis 1 INHALTSVERZEICHNIS 1 EINLEITUNG . .3 2 BIOLOGIE DES ATLANTISCHEN LACHSES . .4 2.1 SYSTEMATIK . .4 2.2 ERKENNUNGSMERKMALE . .5 2.3 VERBREITUNG . .7 2.4 LEBENSWEISE . .7 2.4.1 Habitatansprüche des Atlantischen Lachses . .7 2.4.2 Ablaichen . .8 2.4.3 Das Leben der Junglachse im Süßwasser . .10 2.4.4 Smoltifizierung . .10 2.4.5 Das Leben im Meer . .12 2.4.6 Wachstum und Größe . .13 2.4.7 Laichwanderung . .13 2.5 GEFÄHRDUNGEN . .15 2.5.1 Gefahren im Süßwasser . .15 2.5.2 Gefahren während des Meeresaufenthalts . .19 3 ZUR GESCHICHTE DER LACHSFISCHEREI IN SACHSEN . .21 3.1 FRÜHERE VERBREITUNG DES LACHSES . .21 3.2 BEDEUTUNG DES LACHSFANGS . .21 3.3 FANGMETHODEN . .24 3.4 ELBE . .27 3.5 ELBNEBENFLÜSSE . .29 3.6 MULDE . .33 3.7 SCHWARZE ELSTER . .35 3.8 WEIßE ELSTER . .36 3.9 SPREE . .36 3.10 NEIßE . .36 3.11 DER NIEDERGANG DER LACHSFISCHEREI . .37 4 WIEDEREINBÜRGERUNG DES ATLANTISCHEN LACHSES IN SACHSEN . .43 4.1 BETEILIGTE UND FINANZIERUNG . .43 4.1.1 Kosten . .44 4.2 VORUNTERSUCHUNGEN . .45 4.3 AUSWAHL DER BESATZFLÜSSE . .45 4.3.1 Elbe . .45 4.3.2 Lachsbach . .46 4.3.3 Kirnitzsch . .47 4.3.4 Wesenitz . .47 4.3.5 Müglitz . .48 4.4 BESATZ . .48 4.4.1 Auswahl des Besatzmaterials . .48 4.4.2 Genetik von Wild- und Zuchtpopulationen: Konsequenzen für die Wiedereinbürgerung . .49 4.4.3 Besatzstrategie . .51 4.4.4 Besatzmengen . .52 4.5 ERFOLGSKONTROLLEN . .53 4.6 SPEZIELLE UNTERSUCHUNGEN . -

Saxony: Landscapes/Rivers and Lakes/Climate

Freistaat Sachsen State Chancellery Message and Greeting ................................................................................................................................................. 2 State and People Delightful Saxony: Landscapes/Rivers and Lakes/Climate ......................................................................................... 5 The Saxons – A people unto themselves: Spatial distribution/Population structure/Religion .......................... 7 The Sorbs – Much more than folklore ............................................................................................................ 11 Then and Now Saxony makes history: From early days to the modern era ..................................................................................... 13 Tabular Overview ........................................................................................................................................................ 17 Constitution and Legislature Saxony in fine constitutional shape: Saxony as Free State/Constitution/Coat of arms/Flag/Anthem ....................... 21 Saxony’s strong forces: State assembly/Political parties/Associations/Civic commitment ..................................... 23 Administrations and Politics Saxony’s lean administration: Prime minister, ministries/State administration/ State budget/Local government/E-government/Simplification of the law ............................................................................... 29 Saxony in Europe and in the world: Federalism/Europe/International -

Saxon-Bohemian Switzerland Transparcnet Meeting Saxon-Bohemian Switzerland

National Park Region Saxon-Bohemian Switzerland TransParcNet Meeting Saxon-Bohemian Switzerland: 7.6.2016 Four protected areas, two countries, NLP-Zentrum Bad Schandau one landscape Handrij Härtel & Jürgen Phoenix National Park Region Saxon-Bohemian Switzerland Saxon-Bohemian Switzerland: Discovery by Romantic painters Adrian Zingg (1734-1816) National Park Region Saxon-Bohemian Switzerland Saxon-Bohemian Switzerland Caspar David Friedrich (1774 Greifswald - 1840 Dresden) National Park Region Saxon-Bohemian Switzerland Saxon-Bohemian Switzerland Caspar David Friedrich (1774 Greifswald - 1840 Dresden) National Park Region Saxon-Bohemian Switzerland Saxon-Bohemian Switzerland: One of the oldest European tourist destinations Protected areas in sandstone rock regions across the world National Park Region Saxon-Bohemian Switzerland TransParcNet Meeting Saxon-Bohemian Switzerland: 7.6.2016 Singularity in European context: NLP-Zentrum Bad Schandau 3 sandstone rock national parks only National Park Region Saxon-Bohemian Switzerland TransParcNet Meeting Saxon-Bohemian Switzerland 7.6.2016 as part of larger geological unit NLP-Zentrum Bad Schandau Bohemian Cretaceous Basin PL D CZ Marine fossils from Cretaceous sandstones Inoceramus labiatus Natica bulbiformis Pecten Inoceramus lamarcky National Park Region Saxon-Bohemian Switzerland TransParcNet Meeting Saxon-Bohemian Switzerland: 7.6.2016 NLP-Zentrum High diversity of morphologic forms at different Bad Schandau spatial scales Saxon-Bohemian Switzerland: Terciary volcanism Růžovský vrch Zlatý vrch National Park Region Saxon-Bohemian Switzerland TransParcNet Meeting Saxon-Bohemian Switzerland: 7.6.2016 geodiversity-biodiversity relations NLP-Zentrum Bad Schandau Saxon-Bohemian Switzerland: role of microclimate Saxon-Bohemian Switzerland: vertebrates Grasshopper Troglophilus neglectus New for Central Europe (Chládek, Benda & Trýzna 2000) Charissa glaucinaria Extremely rare montane species, within CZ in Bohemian Switzerland only L – Phengaris nausithous R – Phengaris telejus Monitoring of the butterflies from the gen. -

B-Solutions FINAL REPORT by the EXPERT

Managed by the Association of European Border Regions by an Action Grant (CCI2017CE160AT082) agreed with the Directorate General of Regional and Urban Policy, European Commission. Financed by the European Union. b-solutions FINAL REPORT BY THE EXPERT Advice Case: Cross-border healthcare Advised Entity: Euroregion Neisse-Nisa-Nysa, regional association, CZ-DE-PL Expert: Hynek Böhm Table of content: I. Description of the Obstacle II. Indication of the Legal/Administrative Dispositions causing the Obstacle III. Description of a Possible Solution IV. Pre-Assessment of whether the Case could be solved with the ECBM V. Other Relevant Aspects to this Case VI. References and Appendix/Appendices if any Managed by the Association of European Border Regions by an Action Grant (CCI2017CE160AT082) agreed with the Directorate General of Regional and Urban Policy, European Commission. Financed by the European Union. Conetxt The Šluknov tip (further also ´Šluknov area´) is the most northern edge of the Czech Republic which, is separated from the rest of the Czech Republic by mountains (Lusatian mountains and Labské pískovce). It is surrounded by Germany from 3 sides. In this area, covering 50,000 inhabitants, there is only one general hospital which currently faces insolvency and a very real threat of a shut down. Another hospital in Varnsdorf focuses on the healthcare provision for the long-term patients and the outpatient care. Accessibility of other Czech hospitals (Děčín, Česká Lípa, Liberec) from most of the municipalities of the Šluknov area is at the border of the legislative limit of 50 minutes when the weather is good. In winter and under bad weather, the accessibility time extends significantly or may be limited fully due to blizzard and slippery roads when crossing the mountains. -

Council CNL(17)35 Annual Progress Report on Actions Taken Under The

Agenda item 6.3 For information Council CNL(17)35 Annual Progress Report on Actions Taken Under the Implementation Plan for the Calendar Year 2016 EU – Germany CNL(17)35 Annual Progress Report on Actions taken under the Implementation Plan for the Calendar Year 2016 The primary purposes of the Annual Progress Reports are to provide details of: any changes to the management regime for salmon and consequent changes to the Implementation Plan; actions that have been taken under the Implementation Plan in the previous year; significant changes to the status of stocks, and a report on catches; and actions taken in accordance with the provisions of the Convention These reports will be reviewed by the Council. Please complete this form and return it to the Secretariat no later than 24 March 2017. Party: European Union Jurisdiction/Region: Germany 1: Changes to the Implementation Plan 1.1 Describe any proposed revisions to the Implementation Plan (Where changes are proposed, the revised Implementation Plans should be submitted to the Secretariat by 1 December). ./. 1.2 Describe any major new initiatives or achievements for salmon conservation and management that you wish to highlight. Rhine A genetic monitoring programme has been launched at ICPR (see Action A2). Mayor improvements regarding salmon reintroduction are expected in the river Murg, a historically important salmon river in the upper Rhine region in Baden-Wuerttemberg. Some hydropower plants, which are unpassable barriers for salmon, will be equipped with innovative new fish passes, in the next years. In addition, minimum channel runoffs will significantly increased in channel reaches below dams of bypass hydropower plants. -

ESPON CPS 08 Scientific Report Annex IX Elbe-Labe.Pdf

Cross-border Public Services (CPS) Targeted Analysis Final Report Scientific Report – Annex IX Case study report – Euroregion Elbe/Labe Version 16/11/2018 This targeted analysis is conducted within the framework of the ESPON 2020 Cooperation Programme, partly financed by the European Regional Development Fund. The ESPON EGTC is the Single Beneficiary of the ESPON 2020 Cooperation Programme. The Single Operation within the programme is implemented by the ESPON EGTC and co-financed by the European Regional Development Fund, the EU Member States and the Partner States, Iceland, Liechtenstein, Norway and Switzerland. This delivery does not necessarily reflect the opinions of members of the ESPON 2020 Monitoring Committee. Authors Lüer, Christian (Spatial Foresight) Zillmer, Sabine (Spatial Foresight) Advisory Group ESPON EGTC Rossignol, Nicolas Technical Support Hans, Sebastian (Spatial Foresight) Schürmann, Carsten (TCP International) Acknowledgements Hiersemann, Konrad (State Directory Saxony, Landesdirektion Sachsen) Hilbrenner, Patrick (Hospital of Sebnitz) Holec, Robert (Municipality of Dolní Poustevna) Horeni, Oliver (German Upper Elbe Transport Association, VVO) Kubsch, Rüdiger (Euroregion Elbe/Labe) Linhart, Zbyněk (Ustí nad Labem county) Ruckh, Mike (Municipality of Sebnitz) Winkler, Tina (Hospital of Sebnitz) Zabel, Gudrun (Saxon State Ministry of the Interior) Information on ESPON and its projects can be found on www.espon.eu. The web site provides the possibility to download and examine the most recent documents produced by finalised and ongoing ESPON projects. This delivery exists only in an electronic version. © ESPON, 2018 Printing, reproduction or quotation is authorised provided the source is acknowledged and a copy is forwarded to the ESPON EGTC in Luxembourg. Contact: [email protected] Cross-border Public Services (CPS) Final Report Scientific Report – Annex IX Case study report – Euroregion Elbe/Labe Table of contents 1 Summary .......................................................................................................................... -

HWSK-Nr. 2, Gefahrenkarte Ortslage Rathmannsdorf

Staatliches Umweltfachamt Landestalsperrenverwaltung des Radebeul Freistaates Sachsen Wasastraße 50 Talsperrenmeisterei 01445 Radebeul Gottleuba / Weißeritz Bahnhofstraße 14, 01796 Pirna HWSK-Nr. 2 Gefahrenkarte Lachsbach, Sebnitz Gemeinde Rathmannsdorf Bericht aufgestellt: Dresden, 20.12.2004 An der Pikardie 8, 01277 Dresden ! 03 51 / 2 16 83-30 Projektleiter: Dr. R. Scholz Bearbeiter: Dipl.-Ing. T. Noack Dipl.-Ing. A. Krüger Dipl.-Ing. D. Trepte Hochwasserschutzkonzeptionen rechtselbischer Seite 1 Fließgewässer I. Ordnung: Los 1 - Sebnitz, Polenz, Lachsbach Gefahrenkarte Rathmannsdorf INHALTSVERZEICHNIS 1 Allgemeines ...................................................................................................................2 1.1 Zielstellung.....................................................................................................................2 1.2 Grundlagen ....................................................................................................................3 1.3 Vorgehensweise ............................................................................................................3 2 Prozessanalyse..............................................................................................................5 2.1 Hydrologie......................................................................................................................5 2.2 Geschiebe......................................................................................................................5 2.3 Gefahrenprozesse .........................................................................................................6 -

Partners And/Or Competitors?

GeoScape 9(2) - 2015: 33–46 doi: 10.1515/geosc-2015-0004 Available online at www.degruyter.com Resarch report Research and Practice: Partners and/or Competitors? General findings and regional specifics in the cooperation of research and practice sphere on the example of Czech-Saxon borderland Eva Berrová 1* – Milan Jeřábek 2 – Grit Krause-Jüttler 3 1 Department of Geography, Faculty of Science, J. E. Purkyně University in Ústí nad Labem, České mládeže 8, 400 96 Ústí nad Labem, Czech Republic *[email protected] 2 Institute of Geography, Faculty of Science, Masaryk University, Kotlářská 2, 61137 Brno, Czech Republic 3 CIMTT-Fakultät Maschinenwesen, Technische Universität Dresden, Helmholtzstraße 10, 01069 Dresden, Germany Abstract: Innovations, innovation potential and innovation transfer are very actual topics in many fields of people’s activities. This problematic intersects very broad spectrum of disciplines, from regional development crossing economy to much specified business management and engineering. In the geographical studies this theme appears most often in the connection to social-economic situation, internal or external potential and regional development on different hierarchical levels. This paper summarizes the results of research (questionnaires and interviews), which was carried out in the same time on both sides of the 1 border (in the Usti region and in the Central Saxony ). It was held under the cross border project “Innovation potential as a factor of increasing of the competitiveness of the Czech- Saxon borderland” (INPOK). Target respondents were on both sides the same: subjects from practices (companies), research and development institutions (high schools, universities, research institutes), then the public administration (above all the municipalities) and the regional actors (for example the economic chambers). -

Lachsbach- Und Sebnitztal“

Kurzfassung MaP 166 „Lachsbach- und Sebnitztal“ 1. GEBIETSCHARAKTERISTIK Das SCI „Lachsbach- und Sebnitztal“ umschließt eine Fläche von insgesamt 628 ha. Poli- tisch wird das Gebiet dem Landkreis Sächsische Schweiz zugeordnet und es liegt auf mehreren Gemarkungen. Das SCI umfasst das gesamte Bachtal der Sebnitz von der tschechischen Grenze bis zur Porschdorfer Mühle. Dazu gehören einige Nebenbäche und angrenzende Hochflächen. An der Porschdorfer Mühle vereinigt sich die Sebnitz mit der Polenz zum Lachsbach, der nach ca. 4,2 km westlich vom etwa 4 km entfernt gelegenen Bad Schandau in die Elbe mündet. Das SCI ist im unteren Sebnitz- und Lachsbachtal dem Naturraum „Sächsische Schweiz“ und im zentralen Bereich dem südlichsten Zipfel des „Westlausitzer Hügel- und Berglan- des“ zugehörig. Der nordöstliche Teil des Gebietes bei Sebnitz reicht bis in den Natur- raum „Oberlausitzer Bergland“ hinein. Das Gebiet wird vom markanten Anstieg der Hoch- buschkuppe aus dem Sebnitztal, die mit 429 m ü. NN die höchste Erhebung im Gebiet ist, und den sich südöstlich anschließenden, durchgängig bewaldeten Hochflächen des Keil- holzes geprägt. Weitere namentlich benannte Erhebungen innerhalb des Gebietes sind der Adamsberg (301 m ü. NN) und der Pinsenberg (261,5 m ü. NN). Der tiefstgelegene Punkt ist die Einmündung des Lachsbaches in die Elbe bei einer Höhenlage von ca. 120 m ü. NN. Das Grundgebirge des SCI wird geologisch dem Lausitzer Granitmassiv und teilweise dem Elbsandsteingebirge zugeordnet. Die im Gebiet auftretenden grus- und blockreichen Schuttdecken gehen auf die frühe Weichseleiszeit zurück. In die Weichsel- Kaltzeit fällt ebenfalls die Aufwehung einer relativ gleichmäßig verbreiteten Lößdecke, welche nach umfangreichen Umlagerungen und Transportvorgängen örtlich eine bedeu- tende Rolle bei der Bodenbildung gespielt hat. -

Der Stadt Bad Schandau Und Der Gemeinden Rathmannsdorf, Reinhardtsdorf-Schöna Jahrgang 2012 Freitag, Den 24

AMTSBLATT der Stadt Bad Schandau und der Gemeinden Rathmannsdorf, Reinhardtsdorf-Schöna Jahrgang 2012 Freitag, den 24. August 2012 Nummer 17 Stadt Bad Schandau * Krippen * Ostrau * Postelwitz * Schmilka * Porschdorf * Prossen * Waltersdorf - Rathmannsdorf - Reinhardtsdorf * Schöna * Kleingießhübel Aus dem Inhalt Öffnungszeiten Seite 2 12. Informationen Fischerfest Seite 2 Forellenzucht am Wichtige Informationen Lachsbach für alle Gemeinden Seite 3 Rathmannsdorf Samstag, Stadt Bad Schandau 25. August 2012 Seite 3 Gemeinde Rathmannsdorf Seite 8 Gemeinde Reinhardts- dorf-Schöna Seite 10 Turmfest Trinkwasserzweckver- Rathmannsdorf band Seite 12 Festwiese Schulnachrichten vom 7. bis 8. September 2012 Seite 12 Jugend aktuell Seite 14 Lokales 15. Ortsfest in Ostrau Seite 14 7. - 9. September 2012 Kirchliche Nachrichten Seite 16 Programme der Veranstaltungen im Innenteil! Anzeigen TL Tischler GmbH SCHIEBOLD Fenster • Türen • Rollläden HEIZUNGSTECHNIK in Holz und Kunststoff Eberhard Schiebold Dipl.-Ing. (FH) für Sanitär-, Heizungs- u. Klimatechnik • Brennwerttechnik Gas/Öl • Solar und Photovoltaik aus eigener • Wärmepumpen (Erdwärme/Luft) • Holz- und Pelletsheizung Fertigung • Blockheizkraftwerke ☎ 03 50 21/6 86 25 · Fax 03 50 21/6 86 39 01814 Bad Schandau, Ostrauer Ring 32 Tel.: (03 50 22) 99 11-0, Fax: 99 11-9 · Notdienst: 01 60 - 1 57 56 30 Kleiner Weg 1 • 01824 Königstein Internet: www.tischler-koenigstein.de • email: [email protected] 2 Amtsblatt Bad Schandau Nr. 17/2012 Öffnungszeiten iInformation Sprechzeiten der Stadtverwaltung Touristinformation im Bahnhof Bad Montag geschlossen Schandau Aus dem Inhalt Dienstag 9:00 Uhr - 12:00 Uhr und Mai - September 13:30 Uhr - 18:00 Uhr Montag - Freitag 8:00 - 18:00 Uhr Mittwoch geschlossen Samstag, Sonntag, Donnerstag 13:30 Uhr - 16:00 Uhr Feiertag 9:00 -17:00 Uhr ✓ Öffnungszeiten Freitag 9:00 Uhr - 12:00 Uhr Tel.: 03 50 22/4 12 47 Telefon: 03 50 22/5 01 -0 Stadtbibliothek Bad Schandau - im Haus des Gastes, 1. -

Protection, Restoration and Enhancement of Salmon Habitat Focus Area Report

IP(09)23 Protection, Restoration and Enhancement of Salmon Habitat Focus Area Report EU-Germany IP(09)23 Focus Area Report on the Protection, Restoration and Enhancement of Salmon Habitats EU/Germany December 2009 (updated May 2010) 1. Overview of salmon rivers in Germany Germany once had four large river systems that supported Atlantic salmon. These were the rivers Rhine, Ems, Weser and Elbe. The industrial revolution affected the rivers due to straightening of the watercourse, building of barrages to make shipping possible, generating power, and water pollution. As a consequence the salmon were unable to reach their spawning grounds. Other factors like fishing and bad water quality accelerated this process and salmon in Germany were extinct by 1950 at the latest. In recent years water quality has been improved and enormous efforts have been made to enable salmon to reach at least some of their former spawning grounds. Since 2000 these efforts have been supported by implementation of the EU Water Framework Directive (EU WFD). The improvement of water quality, habitats and access to spawning grounds were the absolute minimum requirements to start reintroduction programmes. According to the criteria of the EU WFD the mainstreams and the main tributaries have in most cases to be regarded as heavily modified rivers. Some of the tributaries and smaller waters upstream from the tributaries are still in their natural condition. These areas, where a lot of spawning and juvenile habitats are located, are often in good ecological condition and suitable for salmon reproduction. One of the main challenges for salmon is to overcome the obstacles on their way to the spawning ground. -

Broschuere Mit Bus Und Bahn Zum Wandern Entlang Der Nationalparkbahn

2014 AutobusEM & vlakEM Na túry podél Dráhy národního parku Cestou necestou Přehledně Buďte srdečně vítáni … Obsah ... v Saském a Českém Švýcarsku. Tipy pro Vaši jízdu – všechny tarify přehledně 4 Malebné krajinné útvary s množstvím skalnatých věží a hlubokými, divoce romantickými propastmi uprostřed rozsáhlých lesů jsou Saské Švýcarsko oblíbeným cílem. Od července 2014 jsou obě dvě oblasti národních 1 Na vyhlídku Brand 6 parků navzájem těsněji propojeny a jsou snadněji dosažitelné vlakem: 2 Údolí Polenztal 8 díky dobudování kolejí, jež chyběly mezi městy Sebnitz a Dolní 3 Stará česká skleněná cesta 10 Poustevna, propojuje Dráha národního parku (linka U 28) města 4 Dvakrát nastejno 12 Rumburk, Sebnitz, Bad Schandau a Děčín. 5 Horní trasa 14 6 Vysoká silnice 16 Připravili jsme pro Vás ty nejkrásnější turistické výlety podél trasy 7 Hraniční cesta 18 Dráhy národního parku. Našimi tipy Vás chceme upozornit na 8 Do údolí Kirnitzschtal 20 nejvýznamnější památky, na příležitosti k chutnému stravování 9 Panoramatická cesta 22 a na překrásné výhledy. Přiložena je vždy také přehledná mapa. 10 Velká panoramatická trasa 24 Při výletech Vám také doporučujeme používat turistické mapy 11 K hoře Lilienstein 26 vydávané společností Sachsen Kartographie a cestování veřejnou dopravou, abyste se mohli na Vámi zvolenou trasu vydat a také ji České Švýcarsko zakončit bez stresu a zbytečných starostí. 12 Pískovcové věže v Labském údolí 28 Cestování autobusem či vlakem je velmi jednoduché. Na tratích 13 Labský kaňon s krásným výhledem 30 provozovaných dopravním sdružením Verkehrsverbund Oberelbe (VVO) 14 Tanečnice a pravěký park 32 platí jedna jízdenka po celou trasu jízdy: v lokálkách, příměstských 15 Přes hory Weifberg a Wachberg 34 vlacích, tramvajích, autobusech a také téměř na všech přívozech.