L'ingegneria Civile

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Habitat Suitability for the Otter (Lutra Lutra) of Some Rivers of Abruzzo Region (Central Italy)

Hystrix, (n.s.) 7 (I -2) (1995): 265-268 Proc. I1 It. Synip. on Carnivores HABITAT SUITABILITY FOR THE OTTER (LUTRA LUTRA) OF SOME RIVERS OF ABRUZZO REGION (CENTRAL ITALY) PAOLA OTTINO", CLAUDIOPRIGIONI* & AUGUSTOVIGNA TAGLIANTI** * Dipartimento di Biologia Animale, Universiti di Pavia, Piazza Botta 9, - 27100 Pavia ** Dipartimento di Biologia Aniniale e dell'llomo, Universith di Koma "LaSapienza ", viale dell'Universitu. 32 - 00185 Roma ABSTRACT - During the period 1990-93 the presence of the otter (Lutra lutra) in Abruzzo region (central Italy) has been regularly recorded on the Orta river; some signs were also found on the Vella river only in 1993. Eight rivers were investigated in order to cvaluate the habitat suitability for the otter; an index of suitability was calculated considering the following parameters: riparian vegetation cover, water quality and antropic pressure. About 1/3 of 355 km of river was considered suitable for the species. The reinforcing of the native otter population should be considered in combination with the restoration of otter habitats. Key words: Otter, Lutra lutra, Distribution, Habitat suitability, Central Italy. RIASSUNTO - Idoneiti anzbierirale per La lnntra (Lutra lutra) di alcuni fiumi dell'Abruzzo - Nel 1990-93 la presenza della Lontra (Lurra lutra) in Abruzzo b stata accertata con regolarith per il fiume Orta c sporadicamente per il fiume Vella. Per 8 fiumi 5 stata valutata I'idoneith ambicntale per la specie calcolando un indice ottenuto dai dati raccolti sulla copcrtura vegetale riparia, qualith delle acque e pressione antropica. Su un totale di 355 km di fiume, solo 1/3 5 risultato idoneo alla specie. -

(ABRUZZO, ITALY) SILVIO BRUNO' and ELIO DI CESARE2 'Via Di Pizzo Morronto 43, 0061 Anguillara S

British Herpetohigical Society Bulletin. No. .14. 1990. THE HERPETOFAUNA OF THE SOUTH-EAST PELIGNA REGION (ABRUZZO, ITALY) SILVIO BRUNO' and ELIO DI CESARE2 'Via di Pizzo Morronto 43, 0061 Anguillara S. (Roma), Italy 'Via Castello 11, 67030 An versa degli Abruzzi (L'Aquila), Italy FOREWORD The present paper is a first, concise, contribution to the knowledge of the SE Peligna Region herpetofauna. The information is part of a general work about reptiles and amphibians of the Marsica, the Peligna and the Caraceno Regions (Abruzzo, mid east Italy) (see also Bruno 1973, 1984, 1988) actually in evolution and upgrading. Some authors believe the boundaries of the ancient Pelgna Region were (Fig. 1), in the north, the Aterno River and the Morrone Mountains; in the south, the Serra of Bocca Chiarano, Mount Greco, and the Sangro River (between Castel di Sangro and Pizzoferrato); in the west ----- 254 Pagan Pescara Mo o Spring r `` 4\ 2361 0 ''0, \ • 0, \ 0 • • • • Leencrgo Pass' 282 • Imbno 4232 1064 L 4 F R ‘tPolana r A N \767 _— __ A M. Plizolie — 'c 1342 , M . co Lake Rotting 1969 N Pizi m M. Securing 2127 -‘, 00 ', 2170 0 'Pio .., onno Lake Co 2 t-0 ,. ., 1\N 1. B. ‘. 01;---„ ?.4 M Sielns Paseocostanzo • 11300 1883 1395 M. Tonne ..% 1683 Ppnigniello Lake Roccaraso 1818 1236 • M Grsco 2293 Cove Sonoro ;.\ C A R Ay E N 0 Fig. I - Map of the old Peligna Region. I I Likl area is shown by the full grey rectangle. 21) the Profluo-Tasso-Sagittario-Pezzana Valleys and the Forca Caruso Pass; in the north-east the Secinaro River, and in the east the San Leonardo Pass (Mount Maiella), Palena and the Pizzi Mountains. -

The Sea in Abruzzo Is Unforgettable Proverbial Seaside

Mare_eng:Layout 1 4-09-2008 16:28 Pagina 1 The sea in Abruzzo 2 is unforgettable Abruzzo’s summer 10 seaside resorts 24 There’s nowhere like it The billboard: great shows 28 every day! Proverbial seaside 34 hospitality Treasures 36 of skills and savours Abruzzo Promozione Turismo - Corso V. Emanuele II, 301 - 65122 Pescara - Email [email protected] Mare_eng:Layout 1 4-09-2008 16:28 Pagina 2 is u 133 kilometres of coast where you will find golden sand, cool pine groves, cliffs, promontories and pebbly coves, lively fun-packed beaches or solitary shores if you want some peace and quiet. This is the seaside in Abruzzo, and without mentioning the many localities that have often been awarded the prestigious “Blue Flag” for clean waters, or the charm and proverbial friendliness of the people of Abruzzo, all against the backdrop of Europe’s greenest region. From these beaches you can travel inland to a splendid landscape of nature, ancient villages and towns, castles, sanctuaries and abbeys, lakes and archaeological sites. What better or more unique way to enhance a seaside break. THE SEA IN ABRUZZO Abruzzo Promozione Turismo - Corso V. Emanuele II, 301 - 65122 Pescara - Email [email protected] Mare_eng:Layout 1 4-09-2008 16:28 Pagina 3 ABRUZZO ITALY 3 s unforgettable The twofold peculiarity of the coast and the actual geographical conformation of the Abruzzo hills, create an utterly unique tourist district that offers some exclusive traits: a coast that is the gateway to the entire territory and two very complementary local realities, coexisting in just a few kilometres of territory. -

VINCA Variante PRG Pettorano Sul Gizio

Valutazione di Incidenza Ambientale (D.P.R. dell'8 settembre 1997, n. 357, testo aggiornato e coordinato al D.P.R. 12 marzo 2003 n. 120 “Regolamento recante attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna”, e testo coordinato “Criteri ed indirizzi in materia di procedure ambientali”, D.G.R. n° 119/2002 e successive modifiche e integrazioni) Variante al Piano Regolatore Comunale di Pettorano sul Gizio (AQ) Committente: Comune di Pettorano sul Gizio Soggetto incaricato della valutazione: Studio Associato Ecoview Dott. Mauro Fabrizio Studio Associato Ecoview OTTOBRE 2017 Valutazione di Incidenza Ambientale Variante al Piano Regolatore Comunale di Pettorano sul Gizio (AQ) Sommario 1 Premessa ................................................................................................................................ 3 2 Tipologia delle azioni/opere .................................................................................................. 3 3 Dimensioni e ambito di riferimento ...................................................................................... 5 4 Complementarità con altri piani ......................................................................................... 13 4.1.1 Il Piano d’Assetto Naturalistico (PAN) della Riserva Naturale Regionale Monte Genzana Alto Gizio ............................................................................................................... 14 4.1.2 Piano Paesistico Regionale ................................................................................... -

Carta Delle Strade Provinciali

LEGENDA Scala 1:150.000 0 1500 3000 4500 6000 7500 9000 m Autostrada con numerazione, ingressi e aree di servizio AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE Distanze autostradali in chilometri DELL’AQUILA Strade Statali SETTORE Strade Regionali in gestione VIABILITÁ-MOBILITÁ Strade Provinciali in gestione CARTA DELLE STRADE Altre strade PROVINCIALI Gennaio 2008 Ferrovie - Aeroporto Chiesa - Monastero, Abbazia Castello - Torre Principali siti archeologici - Grotta Funivie - Seggiovie - Rifugio Parchi naturali - Curiosità naturali Limite di Regione Limite di Provincia Limite di Comune Città d’Arte Località di interesse Turistico Informazioni relative ai Comuni Con questa carta intendiamo illustrare la fitta rete di strade che Comune Abitanti Superficie Altitudine Comune Abitanti Superficie Altitudine Kmq s.l.m. Kmq s.l.m. percorre il nostro territorio provinciale. Un territorio in gran parte mon- Acciano 396 32,34 600 Molina Aterno 432 11,84 512 tuoso, che obbliga a percorsi spesso tortuosi, permettendo, così, di Aielli 1.506 34,67 1.021 Montereale 2.803 104,44 945 scoprire paesaggi immersi in una natura integra e bellissima. Alfedena 787 40,34 914 Morino 1.531 52,55 443 E’ con orgoglio che presentiamo questo lavoro, teso a far conosce- Anversa degli Abruzzi 409 31,69 560 Navelli 616 42,23 760 Ateleta 1.227 41,62 760 Ocre 1.059 23,56 850 re le vie d’accesso a tutti i centri della provincia dell’Aquila, e a offrire Avezzano 40.110 104,05 695 Ofena 608 36,81 531 la possibilità di apprezzare le bellezze naturali e paesaggistiche tipiche Balsorano 3.706 57,98 340 Opi 470 49,46 1.250 delle nostre zone. -

LA DINAMICA DELLE IMPRESE in 6 ANNI (2014-2019) • a Sulmona • Nel Territorio Peligno • Nella Provincia Dell’Aquila

LA DINAMICA DELLE IMPRESE IN 6 ANNI (2014-2019) • a Sulmona • nel Territorio Peligno • nella provincia dell’Aquila Aldo Ronci 6 marzo 2021 INDICE LA DINAMICA TERRITORIALE DELLE IMPRESE DAL 2014 AL 2019 • a Sulmona • nel Territorio Peligno • le top five per le variazioni delle imprese nel Territorio Peligno • i dati dei 24 comuni del Territorio Peligno • elenco comuni delle tre Valli del Territorio Peligno • nella Provincia dell’Aquila LA DINAMICA SETTORIALE DELLE IMPRESE DAL 2014 AL 2019 • a Sulmona • nel Territorio Peligno • nella Provincia dell’Aquila ATTIVITA’ ECONOMICHE CHE AL 31.12.19 HANNO UNA PERCENTUALE DI IMPRESE PIU’ ALTA RISPETTO AL VALORE MEDIO NAZIONALE • a Sulmona • nel Territorio Peligno • nella Provincia dell’Aquila N. B. I DATI DELLE IMPRESE ATTIVE SONO STATI PRELEVATI DAL SITO www.movimprese.it . 2 LA DINAMICA DELLE IMPRESE ATTIVE A SULMONA E NEL TERRITORIO PELIGNO DAL 2014 AL 2019 PREMESSA SULMONA A Sulmona le imprese attive passano dalle 1.871 del 31.12.2013 alle 1.770 del 31.12.2019 registrando una perdita di 101 imprese che in valori percentuali è stata pari a 6 volte quella italiana (-5,40% contro -0,93%). La flessione è da ascrivere in larga misura alla scomparsa di 91 imprese del commercio ed anche al venir meno di 25 imprese manifatturiere. L’unica attività che fa registrare una crescita consistente è quella immobiliare che annota 19 imprese in più con un aumento percentuale pari a 45 volte quella nazionale (47,50% contro 1,06%); ma tale crescita sembra nascondere il fatto che in mancanza di possibilità di occupazione, pur di evitare l’emigrazione, un nutrito numero di persone ha aperto una partita Iva come amministratore di condominio, attività questa che fa parte di quelle immobiliari. -

PROGETTO UNITARIO DI VALORIZZAZIONE TURISTICA DELLA VALLE DEL SAGITTARIO Distretto Dei Borghi Più Belli FONDI FAS Valle Peligna

Associazione dei Comuni della Valle del Sagittario Anversa degli Abruzzi, Bugnara, Cocullo, Introdacqua, Scanno, Villalago (Capofila) PROGETTO UNITARIO DI VALORIZZAZIONE TURISTICA DELLA VALLE DEL SAGITTARIO Distretto dei Borghi più belli FONDI FAS Valle Peligna Comuni proponenti: Associazione dei Comuni della Valle del Sagittario. Anversa degli Abruzzi, Bugnara, Cocullo, Introdacqua, Scanno, Villalago (Capofila); Titolo del progetto: Progetto unitario di valorizzazione turistica della Valle del Sagittario; Programma: Programma integrato di azioni per la valorizzazione delle identità culturali e ambientali locali dei sei Comuni della Valle del Sagittario. Idea progettuale e obiettivi Il programma degli interventi ripropone l’idea progettuale già perseguita con il “Progetto di valorizzazione Turistica della Valle del Sagittario: Le vocazioni del cuore d’Abruzzo”, conservando immutati gli Enti proponenti e le finalità. I Comuni proponenti (Anversa degli Abruzzi, Bugnara, Cocullo, Introdacqua, Scanno, Villalago) sigleranno a breve l’istituzione dell’unione dei Comuni della Valle, per l’esercizio associato e coordinato di funzioni e di servizi, e sono sempre più decisi nel definire azioni ed attività comuni volte alla valorizzazione culturale, imprenditoriale e turistica dell’area territoriale che gravita intorno alle Gole del Sagittario, sito di interesse comunitario, e a destinare ad esse le risorse messe a disposizione dalle varie leggi regionali, nazionali e comunitarie. Ciò dunque vale anche per i finanziamenti FAS Valle Peligna. In un documento predisposto nei mesi scorsi in occasione della conferenza dei sindaci, sono state evidenziate le seguenti ragioni a favore della scelta di costituire una unione montana dei comuni e perseguire insieme programmi e obiettivi: l'utilità di conservare un luogo unitario per tutto il territorio per il confronto e l'elaborazione di interventi comuni anche in termini di sviluppo locale e non solo per la gestione delle funzioni, per D070 MLrelazione progetto FAS.doc Pag. -

Nome FILOMENA RICCI Indirizzo 15, VIA GIARDINO, 66010 RAPINO (CH) Telefono 347 4643834 Fax E-Mail [email protected]

F ORMATO EUROPEO PER IL CURRICULUM VITAE INFORMAZIONI PERSONALI Nome FILOMENA RICCI Indirizzo 15, VIA GIARDINO, 66010 RAPINO (CH) Telefono 347 4643834 Fax E-mail [email protected] Nazionalità italiana Data di nascita 24/02/1975 ESPERIENZA LAVORATIVA • Date (da – a) Da settembre 2011 – in corso • Nome e indirizzo del datore Ministero Pubblica Istruzione di lavoro • Tipo di azienda o settore Scuola Secondaria di Primo Grado • Tipo di impiego Docente di ruolo classe di concorso A059 • Date (da – a) Da settembre 2006 – in corso • Nome e indirizzo del datore di WWF Italia Onlus e IAAP-WWF lavoro • Tipo di azienda o settore Riserva Naturale Regionale e Oasi WWF “Gole del Sagittario” • Tipo di impiego Consulenza •Principali mansioni e Direttore Riserva Naturale Regionale e Oasi WWF “Gole del responsabilità Sagittario” • Date (da – a) aprile 2006 – aprile 2007 • Nome e indirizzo del datore Istituto Nazionale di Fauna Selvatica di lavoro • Tipo di azienda o settore Istituto Pubblico • Tipo di impiego Borsa di studio • Principali mansioni e Ricercatore e relatore studio “Distribuzione e status della Lepre italica responsabilità (Lepus corsicanus) nella Riserva Naturale Regionale "Gole del Sagittario” • Date (da – a) Da settembre 2005 • Nome e indirizzo del datore Ministero Pubblica Istruzione di lavoro • Tipo di azienda o settore Scuola Secondaria di Primo Grado • Tipo di impiego Docente annuale classe di concorso A059 Pagina 1 - Curriculum vitae di [ Ricci Filomena ] • Date (da – a) dicembre 2004- giugno 2005 • Nome e indirizzo del datore “Stazione -

Comuni Interessati Dal PSL I Comuni Interessati Dal PSL Sono Quelli Individuati Dal Bando Come Facenti Parte Dell‟Area L‟Aquila 2

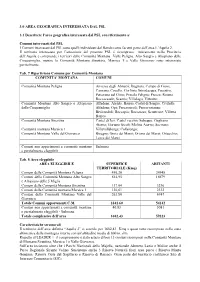

3.0 AREA GEOGRAFICA INTERESSATA DAL PSL 3.1 Descrivere l’area geografica interessata dal PSL con riferimento a: Comuni interessati dal PSL I Comuni interessati dal PSL sono quelli individuati dal Bando come facenti parte dell‟area L‟Aquila 2. Il territorio interessato per l‟attuazione del presente PSL è ricompreso interamente nella Provincia dell‟Aquila e comprende i territori delle Comunità Montana Valle Peligna, Alto Sangro e Altopiano delle Cinquemiglia, mentre la Comunità Montana Sirentina, Marsica 1 e Valle Giovenco sono interessate parzialmente. Tab. 7 Ripartizione Comune per Comunità Montana COMUNITA' MONTANA COMUNI Comunità Montana Peligna Anversa degli Abruzzi; Bugnara; Campo di Giove, Cansano; Cocullo, Corfinio, Introdacqua, Pacentro, Pettorano sul Gizio; Pratola Peligna; Prezza; Raiano Roccacasale; Scanno; Villalago; Vittorito; Comunità Montana Alto Sangro e Altopiano Alfedena; Ateleta, Barrea, Castel di Sangro; Civitella delle Cinquemiglia Alfedena; Opi; Pescasseroli; Pescocostanzo; Rivisondoli; Roccapia; Roccaraso; Scontrone; Villetta Barrea. Comunità Montana Sirentina Castel di Ieri, Castel vecchio Subequo; Gagliano Aterno; Goriano Sicoli; Molina Aterno; Secinaro; Comunità montana Marsica 1 Villavallelonga; Collelongo; Comunità Montana Valle del Giovenco Bisegna; Gioia dei Marsi; Ortona dei Marsi; Ortucchio; Lecce dei Marsi Comuni non appartenenti a comunità montane Sulmona e parzialmente eleggibili Tab. 8 Area eleggibile AREA ELEGGIBILE SUPERFICE ABITANTI TERRITORIALE (Kmq) Comuni della Comunità Montana Peligna 495,20 24948 -

Abruzzo & Molise

©Lonely Planet Publications Pty Ltd Abruzzo & Molise Why Go? Parco Nazionale del A stunning mountain region little known to foreign visi- Gran Sasso e Monti tors, Abruzzo is an area of unspoiled natural beauty and della Laga ..................624 back-country charm. Only an hour from Rome, it feels like Sulmona ....................624 a world apart with its great Apennine peaks, still, silent val- Parco Nazionale leys and pretty hilltop towns. To the south, Molise offers della Majella .............. 627 more of the same, albeit on a smaller, less dramatic scale. Scanno.......................628 The landscape is extraordinary. In the region’s three nation- al parks, thick forests and flowering meadows give way to high Parco Nazionale barren plains and snowcapped granite peaks, and wolves and d’Abruzzo, Lazio e Molise .....................630 bears roam free in the vast beech woods. A mecca for outdoor enthusiasts, it offers wonderful hiking, skiing and mountain Pescara .......................631 biking, while the coast boasts beautiful sandy beaches. Chieti .........................633 Across this verdant landscape, there’s a string of cultural Vasto ..........................634 gems to discover. Pescocostanzo’s baroque centre and Sul- Campobasso .............634 mona’s historic palazzi (mansions) testify to past glories, Saepinum ..................635 while isolation has ensured the survival of age-old customs such as Cocullo’s bizarre snake charmers’ procession. Isernia ........................635 Termoli .......................636 -

Geomorphology of the Anversa Degli Abruzzi Badlands Area (Central

JOURNAL OF MAPS 2020, VOL. 16, NO. 2, 488–499 https://doi.org/10.1080/17445647.2020.1780169 Science Geomorphology of the Anversa degli Abruzzi badlands area (Central Apennines, Italy) Jacopo D’Intino a, Marcello Buccolini a, Elena Di Nardoa, Gianluca Esposito a and Enrico Miccadei a,b aDepartment of Engineering and Geology, Laboratory of Tectonic Geomorphology and GIS, Università degli Studi ‘G. d’Annunzio’ Chieti-Pescara Chieti Scalo (CH), Italy; bIstituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) Roma, Italy ABSTRACT ARTICLE HISTORY This work presents the geomorphology of the Anversa degli Abruzzi badlands (also called calanchi, Received 2 March 2020 a typical italian landform) area, located in the Abruzzo Region (Central Apennines, Italy). The map is Revised 24 May 2020 the result of morphometric and geomorphological analyses, performed at the badland scale, and Accepted 5 June 2020 incorporates three main sections including orography and hydrography, main geomorphological KEYWORDS map, and multi-temporal photogeological analysis. The aim of this work is to provide the basis fl fi Geomorphology; for the recognition of geomorphological features linked to the uvial environment. Speci cally, photogeology; badlands; the study is focused on the Anversa degli Abruzzi calanchi system and it contributes to gully erosion; Central Italy improving the understanding of this landscape evaluating the geomorphological processes that control its morphometric features and its spatial and temporal evolution. 1. Introduction This study provides a basis for the recognition of geo- morphological processes that control the morphometry An extensive geomorphological analysis of the Adriatic of a badlands system and it represent a significant tool hilly-piedmont area of the Central Apennines allowed to improve knowledge about this typical Italian land- researches focused on the geomorphological evolution, scape. -

Come Raggiungerci

Come raggiungerci: A25 Roma – Pescara uscita Pratola Peligna A14 Uscita Pescara poi per Roma A25 Informazioni sul territorio. La Valle Peligna deriva il suo nome dal greco peline = fangoso, limaccioso. Infatti in età preistorica la conca era occupata da un vastissimo lago; in seguito a disastrosi terremoti la barriera di roccia che ostruiva il passaggio (dell'acqua) verso il mare crollò: in compenso il terreno rimase fangoso e fertile. La Valle ha superficie di 100 km2 ed un'altitudine media di 300 - 440 m sul livello del mare. Posta tra le coordinate geografiche da 41°48'10" a 42°11'45" di Latitudine nord e da 13°46'10" a 13°69'42" di longitudine est. È attraversata dai fiumi Aterno e Sagittario che confluiscono a Popoli. Confina ad est con la conca del Fucino, a ovest con la valle del Sagittario, e a nord-est con la valle dell'Aterno. Geologicamente è una fossa di sprofondamento tettonico dovuta a fenomeni distensivi per slittamento delle circostanti montagne. Il fondo della fossa era occupato come si è detto, da un antico lago prosciugatosi 1 con l'erosione del suo argine naturale costituito dalle gole di Popoli. Del lago resta un’antica isola costituita dai 3 colli di San Cosimo presso Sulmona e le sponde dell'antico lago oggi costituiscono i rilievi calcarei della Maiella. Sono comprese nella valle le cittadine di Raiano, Sulmona, Corfinio, Pratola Peligna, Roccacasale, Prezza, Pacentro, appartenenti alla Comunità Montana Peligna. La valle Peligna costituisce uno dei territori dell'Abruzzo più anticamente colonizzati, si ricorda la fondazione di Sulmona avvenuta per opera dell'eroe troiano Solimo nel 1180 a.C.