De Chtouka Ait Baha

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

4.3 Historique Du Developpement De L'irrigation Dans Le Souss Massa

GESTION DE LA DEMANDE EN EAU DANS LE BASSIN MEDITERRANEEN – EXEMPLE DU MAROC - CAS D’ETUDE DU SOUSS MASSA Rapport Principal Final PREAMBULE..........................................................................................................1 RESUME EXECUTIF ..............................................................................................3 1. POIDS DE LA DEMANDE EN EAU DANS LE SOUSS MASSA...................15 1.1 Analyse du bilan ressources besoins 17 1.1.1 Analyse de la demande 17 1.1.1.1 Demande en eau potable et industrielle 17 1.1.1.2 Demande agricole 18 1.1.1.3 Demande environnementale 25 1.1.2 Analyse de l’offre 28 1.1.2.1 Pluviométrie 28 1.1.2.2 Ressources de surface 30 1.1.2.3 Ressources souterraines 39 1.1.2.4 Qualité des eaux 52 1.1.2.5 Risque d’intrusion saline 57 1.2 Récapitulatif de l’équilibre offre / demande 60 2. SCENARIO « LAISSEZ-FAIRE »...................................................................64 3. SCENARIO TENDANCIEL.............................................................................67 4. HISTORIQUE DE L’IRRIGATION DANS LA REGION DU SOUSS ET DU MASSA ....................................................................................................75 4.1 Contexte, problématique 75 4.2 Les 4 stades de développement économique 76 4.3 Historique du développement de l’irrigation dans le Souss Massa 78 4.3.1 Agriculture traditionnelle avec des îlots d’irrigation 78 4.3.2 « Boom » du pompage dans le Souss à partir des années 1940 79 4.3.3 Premiers symptômes de surexploitation 82 4.3.4 Déclin et crises 83 4.4 Le Plan Maroc Vert comme issue ? 86 p:\chazot\800298_plan_bleu_afd_souss\2_production\rapport\3_rapport_principal_final\afd_rapport_principal_final_v8.doc Gestion de la demande en eau dans le bassin méditerranéen – Exemple du Maroc - Cas d’étude du Souss Massa 5. -

Deliverable 1

Lot No. 4 : Project Final Evaluation : « Financial services », Agency for Partnership for Progress – MCA ‐ Morocco Contract No. APP/2012/PP10/QCBS/ME‐16‐lot 4 Deliverable 1: Methodology Report Submitted by : North South Consultants Exchange JUNE 19TH 2013 TABLE OF CONTENTS 1.INTRODUCTION ............................................................................................................................ 1 1.1.CONTEXT ................................................................................................................................................... 1 1.2.OVERVIEW OF THE FINANCIAL SERVICES PROJECT ..................................................................................... 2 1.3.PURPOSE OF THE FSP FINAL EVALUATION ............................................................................................. 4 2.METHODOLOGY ......................................................................................................................................... 5 2.1. COMPREHENSIVE APPROACH .......................................................................................................... 5 2.2. STAKEHOLDERS .......................................................................................................................... 6 2.2.1. APP ................................................................................................................................................... 6 2.2.2. Supervisory Institution ..................................................................................................... -

Cahier Des Charges Argane

Sommaire PREAMBULE 1 LE GROUPEMENT DEMANDEUR ..................................................................... 4 1.1 Objectifs et stratégie pour les produits de terroir: ................................................................................ 4 1.2 Présentation de la filière .......................................................................................................................... 5 1.2.1 Procédé très spécifique de production de la matière première (les amandons) ..................................... 5 1.2.2 Pression des amandons .......................................................................................................................... 5 1.2.3 Acteurs de la filière................................................................................................................................ 5 1.2.4 Organisation de la filière : ..................................................................................................................... 6 Secteur coopératif : ................................................................................................................................ 6 Secteur des entreprises : ........................................................................................................................ 8 Production actuelle et l’export ............................................................................................................... 8 1.3 Groupement demandeur ........................................................................................................................ -

Pauvrete, Developpement Humain

ROYAUME DU MAROC HAUT COMMISSARIAT AU PLAN PAUVRETE, DEVELOPPEMENT HUMAIN ET DEVELOPPEMENT SOCIAL AU MAROC Données cartographiques et statistiques Septembre 2004 Remerciements La présente cartographie de la pauvreté, du développement humain et du développement social est le résultat d’un travail d’équipe. Elle a été élaborée par un groupe de spécialistes du Haut Commissariat au Plan (Observatoire des conditions de vie de la population), formé de Mme Ikira D . (Statisticienne) et MM. Douidich M. (Statisticien-économiste), Ezzrari J. (Economiste), Nekrache H. (Statisticien- démographe) et Soudi K. (Statisticien-démographe). Qu’ils en soient vivement remerciés. Mes remerciements vont aussi à MM. Benkasmi M. et Teto A. d’avoir participé aux travaux préparatoires de cette étude, et à Mr Peter Lanjouw, fondateur de la cartographie de la pauvreté, d’avoir été en contact permanent avec l’ensemble de ces spécialistes. SOMMAIRE Ahmed LAHLIMI ALAMI Haut Commissaire au Plan 2 SOMMAIRE Page Partie I : PRESENTATION GENERALE I. Approche de la pauvreté, de la vulnérabilité et de l’inégalité 1.1. Concepts et mesures 1.2. Indicateurs de la pauvreté et de la vulnérabilité au Maroc II. Objectifs et consistance des indices communaux de développement humain et de développement social 2.1. Objectifs 2.2. Consistance et mesure de l’indice communal de développement humain 2.3. Consistance et mesure de l’indice communal de développement social III. Cartographie de la pauvreté, du développement humain et du développement social IV. Niveaux et évolution de la pauvreté, du développement humain et du développement social 4.1. Niveaux et évolution de la pauvreté 4.2. -

POP MOR0703411 RA Q4 2010 Et PD Q1 2011 Page 30-31

PROGRAMMATION MARCHES PUBLICS 2010 PROJET : Programme d'approvisionnement en eau potable en milieu rural - MOR0703411 Travaux regie Résultat R1 : 45.000 habitants sont alimentés en eau potable à partir de projets structurants cogestion Date(s) / période(s) Date(s) / Date(s) / Date(s) / Numéro du Montant Montant euros Code(s) Fournisseur(s)/ Date(s) / période(s) Intitulé du marché Briève description du marché Type du marché Devise Mode d'exécution Mode de passation Etat d'avancement Remarques Preparation Cahier Période(s) Période(s) Période(s) marché (estimé / réalisé) (estimé / réalisé) Budgétaire(s) Entreprise(s) Publication de charges d'Attribution d'Exécution Paiement AEP de douars de la région Aït Baha (province chtouka INFRUCTUEUX Relancement prévu en septembre Travaux MAD 0,00 - cogestion A0103 Appel d'offre ouvert 21/10/2009 6 MOIS ait baha) 2eme tranche, Lot:Equipement offre technique non-conforme 2010 AEP de douars de la région Aït Baha (province chtouka INFRUCTUEUX Subdivisé en 3 lots Travaux MAD 0,00 - cogestion A0103 Appel d'offre ouvert 21/10/2009 8 MOIS ait baha) 2eme tranche, Lot:Génie Civil offre onereuse Relancement prévu en avril 2010 AEP de douars de la région Aït Baha (province chtouka INFRUCTUEUX Travaux MAD 0,00 - cogestion A0103 Appel d'offre ouvert Relancement prévu en avril 2010 21/10/2009 10 MOIS ait baha) 2eme tranche, Lot:conduite1 offre onereuse • Fourniture, transport, pose et essais de conduites de desserte sur un linéaire de 44.600ml Réalisation de 24 BF ; • Réalisation de 4 brises charges équipé d’obturateur -

Protected Areas, the Tourist Bubble and Regional Economic Development Julius Arnegger Protected Areas, the Tourist Bubble and Regional Economic Development

Würzburger Geographische Arbeiten WGA GGW 110 Würzburger Geographische Gesellschaft Würzburg Based on demand-side surveys and income multipli- ers, this study analyzes the structure and economic Geographische importance of tourism in two highly frequented protected areas, the Sian Ka’an Biosphere Reserve in Arbeiten Mexico (SKBR) and the Souss-Massa National Park (SMNP) in Morocco. With regional income effects of approximately 1 million USD (SKBR) and approximately 1.9 million USD (SMNP), both the SKBR and the SMNP play important roles for the regional economies in underdeveloped rural regions. Visitor structures are heterogeneous: with regard to planning and marketing of nature-based tourism, protected area managers and political decision-takers are advised put a stronger focus on ecologically and economically attractive visitor groups. Julius Arnegger Protected Areas, the Tourist Bubble and Regional Economic Development Julius Arnegger Protected Areas, the Tourist Bubble and Regional Economic Development ISBN 978-3-95826-000-9 Würzburg University Press Band 110 Julius Arnegger Protected Areas, the Tourist Bubble and Regional Economic Development WÜRZBURGER GEOGRAPHISCHE ARBEITEN Mitteilungen der Geographischen Gesellschaft Würzburg Herausgeber R. Baumhauer, B. Hahn, H. Job, H. Paeth, J. Rauh, B. Terhorst Band 110 Die Schriftenreihe Würzburger Geographische Arbeiten wird vom Institut für Geographie und Geologie zusammen mit der Geographischen Gesell- schaft herausgegeben. Die Beiträge umfassen mit wirtschafts-, sozial- und naturwissenschaftlichen Forschungsperspektiven die gesamte thematische Bandbreite der Geographie. Der erste Band der Reihe wurde bereits 1953 herausgegeben. Julius Arnegger Protected Areas, the Tourist Bubble and Regional Economic Development Two Case Studies from Mexico and Morocco Würzburger Geographische Arbeiten Herausgegeben vom Institut für Geographie und Geologie der Universität Würzburg in Verbindung mit der Geographischen Gesellschaft Würzburg Herausgeber R. -

Pris En Application Du Dahir Portant Loi N° 1-74-338 Du 24 Joumada II 1394 (15 Juillet 1974) Relatif À L’Organisation Judiciaire (B.O

Décret n° 2-74-498 (25 joumada II 1394) pris en application du dahir portant loi n° 1-74-338 du 24 joumada II 1394 (15 juillet 1974) relatif à l’organisation judiciaire (B.O. 17 juillet 1974) Décret n° 2-74-498 (25 joumada II 1394) pris en application du dahir portant loi n° 1-74-338 du 24 joumada II 1394 (15 juillet 1974) relatif à l’organisation judiciaire (B.O. 17 juillet 1974) Décret n° 2-74-498 (25 joumada II 1394) pris en application du dahir portant loi n° 1-74-338 du 24 joumada II 1394 (15 juillet 1974) relatif à l’organisation judiciaire Bulletin Officiel du 17 juillet 1974 Vu le dahir portant loi n° 1-74-338 du 24 joumada II 1394 (15 juillet 1974) fixant l’organisation judiciaire du Royaume ; Après examen par le Conseil des ministres réuni le 11 joumada II 1394 (2 juillet et 1974). Article Premier : L’organisation judiciaire comporte un certain nombre de juridictions dont le siège et le ressort sont fixés conformément au tableau annexé (1). Cours d’appel et tribunaux de première instance Tableau annexé au décret 2-74-498 tel qu’abrog. et rempl. par le n° 2-96-467 20 nov. 1996- 8 rejeb 1417 : BO 2 janv. 1997, p 3 tel que mod. par le décret 2-99-832 du 28 septembre 1999-17 joumada II 1420 ; par le Décret n° 2-00-732 du 2 novembre 2000 – 5 chaabane 1421- B.O du 16 novembre 2000 et par le décret n° 2-02-6 du 17 juillet 2002-6 joumada I 1423 (B.O du 15 août 2002, décret n° 2-03-884 du 4 mai 2004 – 14 rabii I 1425 ; B.O. -

Le Comité Central Du PPS, Pour Débattre Sur « L'après-Pandémie Du Corona »

Directeur fondateur : Ali Yata | Directeur de la publication : Mahtat Rakas Journée nationale du théâtre Massoud Bouhsin P15 Du samedi 16 au dimanche 17 mai 2020 N° 13744 Prix : 4 DH - 1 Euro « Les répercussions de la pandémie seront profondes » Coronavirus Une première politique en direct sur La quête mondiale d’un vaccin aiguise la plateforme collaborative Microsoft Teams les rivalités et les tensions Le Comité central du PPS, pour débattre sur « L’après-pandémie du Corona » Mohamed Khalil Le Parti du Progrès et du Socialisme réunira, ce samedi 16 mai 2020, son Entre les rivalités américano-européennes sur un futur vaccin et de nou- Comité central sous la thématique velles tensions entre Donald Trump et la Chine, les divisions entre grandes « L’après-pandémie du Corona ». puissances se sont approfondies jeudi dans la lutte contre la pandémie de C’est la première fois qu’une session de Covid-19 qui a désormais fait plus de 300.000 morts dans le monde. cette haute instance, souveraine entre Outre les ravages humains, le coronavirus continue de mettre à bas les éco- deux congrès, se réunit à distance, nomies mondiales. Coronavirus oblige ! P11 Cette session extraordinaire permettra tirera, avec efficacité et succès, les leçons central du PPS d’être suivis par près de aux 400 membres du Comité central de et vaincra les défis de l’heure et les fai- 10 000 personnes, militants et citoyens, discuter, sur la base d’un rapport du blesses mises à nu par la pandémie et directement sur la même plateforme. Comité des Constructeurs Français Secrétaire général Mohamed Nabil ses grandes menaces. -

Age Moyen Au Premier Mariage De La Population Féminine Par Commune Ü Toubkal(CR)

Age moyen au premier mariage de la population féminine par commune Ü Toubkal(CR) Ahl Tifnoute (CR) Imilmaiss(CR) Tigouga (CR) Ouneine(CR) Iguidi(CR) Imsouane (CR) Talmakante (CR) Tizi N'Test(CR) Sidi Abdellah Ou Said (CR) Taouyalte(CR) Tadrart(CR) Aziar (CR) Imoulass (CR) Tafingoult (CR) Tiqqi (CR) Argana (CR) Sidi Ouaaziz (CR) Tisrasse (CR) Talgjount(CR) Ouzioua(CR) Tafraouten (CR) Askaouen (CR) Agadir Ida Ou Tanane Ida Ougoummad(CR) Tamri (CR) Imouzzer (CR) Ida Ou Gailal(CR) Igoudar Mnabha (CR) Bigoudine(CR) Aoulouz(CU) Tamaloukte (CR) Oulad Berhil(CU) Lamnizla (CR) Igli(CR) Tinzart(CR) Idmine(CR) Ait Makhlouf (CR) Zagmouzen(CR) Taghazout(CR) Aqesri(CR) Ait Igas (CR) Assaisse (CR) Ida Ou Moumen(CR) Eddir (CR) Oulad Aissa(CR) Assaki(CR) Lamhara(CR) El Faid(CR) Aourir(CR) Sidi Moussa Lhamri(CR) Sidi Dahmane (CR) Taliouine(CU) Zaouia Sidi Tahar (CR) Taroudannt(CU) Aourir (CE) Amskroud (CR) Arazane(CR) Ahmar Laglalcha(CR) Ait Iaaza(CU)Freija(CR) Drargua(CR) Issen (CR) Sidi Hsaine(CR) Sidi Borja (CR) Taroudannt Tassousfi(CR) Sidi Ahmed Ou Amar(CR) Agadir(CU) Lakhnafif(CR) Tiout (CR) Toughmart(CR) Sidi Boumoussa (CR) Machraa El Ain (CR) Ait Melloul(CU)Drargua (CE)Oulad Dahou(CR)Oulad Teima(CU) El Guerdane(CU) Tizgzaouine(CR) El Koudia El Beida(CR) Tazemmourt (CR) Sidi Ahmed Ou Abdallah(CR) Inezgane Ait Melloul Lamhadi(CR) Lqliaa (CU) Temsia(CR) Lagfifat (CR) Bounrar(CR) Nihit (CR) Ahl Ramel(CR) Imi N'Tayart (CR) Ouad Essafa(CR) Tataoute (CR) Sidi Bibi(CR)Sidi Bibi(CE) Agadir Melloul (CR) Biougra(CU) Assads(CR) Oualqadi (CR) Imi Mqourn (CR) -

Situation Du 31 Mars 2020

LISTE DES ETABLISSEMENTS ET ENTREPRISES AUTORISES : Situation du 31 Mars 2020 Numéro de Nom de Activité de Numéro d' Date de Direction régionale Service provincial Adresse Etat la ligne l'établissement l'établissement Autorisation délivrance Douar Abderrahim Ait El Toumecheghal, oued Entrepôts de stockage 1 SOUSS MASSA Agadir ES.27.456.19 11-mars-19 Autorisation délivrée Faqir Essafaa, Biougra, de produits alimentaires Chtouka Ait Baha N° 58 ZI, Sidi Bibi, 2 SOUSS MASSA Agadir AGRIFRESH Province chtouka Produits végétaux frais FLF.27.377.18 08-mars-18 Autorisation délivrée Ait Baha N° 3, Bloc B2, rue AGRO Issen, cité Alqods, Conservation de ALIMENTAIRE Agadir produits végétaux et 3 SOUSS MASSA Agadir TASSALTANTE CSTT.25.197.16 23-août-2016 Autorisation délivrée d’origine végétale sans ALQODS traitement thermique TANGER TETOUAN AL Z.I:imzouren P.d'al 4 Al Hoceima agrobiya Produits végétaux frais FLF.41.5.17 25-sept-17 Autorisation délivrée HOCEIMA hoceima Al Houda d'Huiles et Rue Miara QI Huiles issues de fruits 5 FES MEKNES FES HFO.09.143.19 27-mai-2019 Autorisation délivrée Céréales Doukkarat - Fès oléagineux 6 MARRAKECH SAFI MARRAKECH AS DISTRIBUTION N°424 Al Massar Produits végétaux frais FLF.19.127.16 14-juin-2016 Autorisation délivrée Stockage et conditionnement des 7 FES MEKNES Meknès Bab mansour Rue Essaadyine SCCL.13.58.16 22-juil-16 Autorisation délivrée céréales et légumineuses Entrepôts de stockage 8 FES MEKNES Meknès Bal developpement 69 bis Inbiaat 1 ESPA.13.57.16 30-mai-16 Autorisation délivrée de produits alimentaires 23, -

Global E Viro .Ment Facility

Naoko Ishii, PhD Chief Executive Officer and Chairperson GLOBAL E VIRO .MENT FACILITY 1818 H Street, NW Washington , DC 20433 USA INVESTING IN OUR PLANET Te l: 202.473.3202 Fax: 202.522.3240/3245 E-mail: Ni hii @TheGEF.org www. TheGEF .org February 18, 2014 Dear Council Member, The UNDP as the Implementing Agency for the project entitled: Morocco: MENARID: A Circular Economy Approach to Agro-Biodiversity Conservation in the Souss-Massa Draa Region of Morocco under the Regional: MENARID Integrated Nature Resources Management in the Middle East and North Africa Region (PROGRAM), has submitted the attached proposed project document for CEO endorsement prior to final Agency approval of the project document in accordance with the UNDP procedures. The Secret.ariat has reviewed the project document. It is consistent with the project concept approved by the Council in June 2009 and the proposed project remains consistent with the Instrument and GEF policies and procedures. The attached explanation prepared by the UNDP satisfactorily details how Council's comments and those ofthe STAP have been addressed. We have today posted the proposed project document on the GEF website at www.TheGEF.org for your information. We would welcome any comments you may wish to 'provide by March 18,2014 before I endorse the project. You may send your comments to [email protected] . If you do not have access to the Web, you may request the local field office ofUNDP or the World Bank to download the document for you. Alternatively, you may request a copy of the document from the Secretariat. -

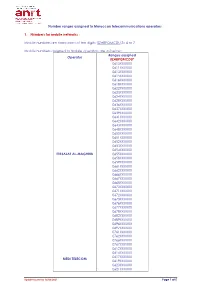

Number Ranges Assigned to Moroccan Telecommunications Operators

Number ranges assigned to Moroccan telecommunications operators 1. Numbers for mobile networks : Mobile numbers are composed of ten digits: 0ZABPQMCDU Z= 6 or 7. Mobile numbers assigned to mobile operators are as below: Ranges assigned Operator 0ZABPQMCDU* 0610XXXXXX 0611XXXXXX 0613XXXXXX 0615XXXXXX 0616XXXXXX 0618XXXXXX 0622XXXXXX 0623XXXXXX 0624XXXXXX 0628XXXXXX 0636XXXXXX 0637XXXXXX 0639XXXXXX 0641XXXXXX 0642XXXXXX 0643XXXXXX 0648XXXXXX 0650XXXXXX 0651XXXXXX 0652XXXXXX 0653XXXXXX 0654XXXXXX ITISSALAT AL-MAGHRIB 0655XXXXXX 0658XXXXXX 0659XXXXXX 0661XXXXXX 0662XXXXXX 0666XXXXXX 0667XXXXXX 0668XXXXXX 0670XXXXXX 0671XXXXXX 0672XXXXXX 0673XXXXXX 0676XXXXXX 0677XXXXXX 0678XXXXXX 0682XXXXXX 0689XXXXXX 0696XXXXXX 0697XXXXXX 0761XXXXXX 0762XXXXXX 0766XXXXXX 0767XXXXXX 0612XXXXXX 0614XXXXXX 0617XXXXXX MEDI TELECOM 0619XXXXXX 0620XXXXXX 0621XXXXXX Update issued on 14/06/2021 Page 1 of 5 0625XXXXXX 0631XXXXXX 0632XXXXXX 0644XXXXXX 0645XXXXXX 0649XXXXXX 0656XXXXXX 0657XXXXXX 0660XXXXXX 0663XXXXXX 0664XXXXXX 0665XXXXXX 0669XXXXXX 0674XXXXXX 0675XXXXXX 0679XXXXXX 0684XXXXXX 0688XXXXXX 0691XXXXXX 0693XXXXXX 0694XXXXXX 0770XXXXXX 0771XXXXXX 0772XXXXXX 0773XXXXXX 0774XXXXXX 0775XXXXXX 0777XXXXXX 0526XXXXXX 0527XXXXXX 0533XXXXXX 0534XXXXXX 0540XXXXXX 0546XXXXXX 0547XXXXXX 0550XXXXXX 0553XXXXXX 060XXXXXXX 0626XXXXXX 0627XXXXXX 0629XXXXXX 0630XXXXXX 0633XXXXXX 0634XXXXXX Wana Corporate 0635XXXXXX 0638XXXXXX 0640XXXXXX 0646XXXXXX 0647XXXXXX 0680XXXXXX 0681XXXXXX 0687XXXXXX 0690XXXXXX 0695XXXXXX 0698XXXXXX 0699XXXXXX 0700XXXXXX 0701XXXXXX 0702XXXXXX 0703XXXXXX