Mise En Page 1

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Saveurs Savoir-Faire

Saveurs & savoir-faire en Côte d’Opale GUIDE 2020 des producteurs locaux Edito En cette année particulière, le confinement nous a fait redécouvrir nos producteurs locaux et combien nous avons besoin d’eux. Parce qu’ils sont gage de proximité, de qualité mais aussi de convivialité et de partage. Avec ce nouveau rapport au temps pendant cette longue parenthèse, petits et grands, parents et enfants se sont réappropriés les plaisirs simples d’une recette partagée, réalisée avec de bons produits. Retrouvez tous les producteurs agricoles et artisanaux dans ce guide, pour faciliter l’approvisionnement de chacun, touriste ou habitant. Fromages, fruits et légumes, yaourts et autres produits laitiers, boissons, gourmandises, viandes et poissons, la gamme est large pour se faire plaisir, bien manger et soutenir notre économie locale. Même avec distanciation, les producteurs sauront vous accueillir pour vous faire découvrir et déguster leurs produits. Daniel Fasquelle Président de l’Agence d’Attractivité Opale&CO Les produits locaux font partie de la richesse et de l’identité des territoires. Pendant cette période inédite, les agriculteurs ont montré leur capacité d’adaptation pour continuer de produire et vous approvisionner en produits locaux de qualité. Nous sommes heureux de leur mise en lumière à travers ce guide «Saveurs et Savoir Faire» réalisé par Opale&Co. A nous citoyens, d’être consomm’acteurs afin de faire vivre nos producteurs et artisans. Sur les marchés, dans les magasins, en direct à la ferme, via des distributeurs automatiques ou encore avec le Drive fermier du Montreuillois, les agriculteurs vous donnent rendez-vous tout au long de l’année pour vous proposer leurs produits pleins de saveurs. -

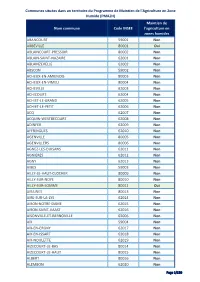

(PMAZH) Nom Commune Code INSEE

Communes situées dans un territoire du Programme de Maintien de l'Agriculture en Zone Humide (PMAZH) Maintien de Nom commune Code INSEE l'agriculture en zones humides ABANCOURT 59001 Non ABBEVILLE 80001 Oui ABLAINCOURT-PRESSOIR 80002 Non ABLAIN-SAINT-NAZAIRE 62001 Non ABLAINZEVELLE 62002 Non ABSCON 59002 Non ACHEUX-EN-AMIENOIS 80003 Non ACHEUX-EN-VIMEU 80004 Non ACHEVILLE 62003 Non ACHICOURT 62004 Non ACHIET-LE-GRAND 62005 Non ACHIET-LE-PETIT 62006 Non ACQ 62007 Non ACQUIN-WESTBECOURT 62008 Non ADINFER 62009 Non AFFRINGUES 62010 Non AGENVILLE 80005 Non AGENVILLERS 80006 Non AGNEZ-LES-DUISANS 62011 Non AGNIERES 62012 Non AGNY 62013 Non AIBES 59003 Non AILLY-LE-HAUT-CLOCHER 80009 Non AILLY-SUR-NOYE 80010 Non AILLY-SUR-SOMME 80011 Oui AIRAINES 80013 Non AIRE-SUR-LA-LYS 62014 Non AIRON-NOTRE-DAME 62015 Non AIRON-SAINT-VAAST 62016 Non AISONVILLE-ET-BERNOVILLE 02006 Non AIX 59004 Non AIX-EN-ERGNY 62017 Non AIX-EN-ISSART 62018 Non AIX-NOULETTE 62019 Non AIZECOURT-LE-BAS 80014 Non AIZECOURT-LE-HAUT 80015 Non ALBERT 80016 Non ALEMBON 62020 Non Page 1/130 Communes situées dans un territoire du Programme de Maintien de l'Agriculture en Zone Humide (PMAZH) Maintien de Nom commune Code INSEE l'agriculture en zones humides ALETTE 62021 Non ALINCTHUN 62022 Non ALLAINES 80017 Non ALLENAY 80018 Non ALLENNES-LES-MARAIS 59005 Non ALLERY 80019 Non ALLONVILLE 80020 Non ALLOUAGNE 62023 Non ALQUINES 62024 Non AMBLETEUSE 62025 Oui AMBRICOURT 62026 Non AMBRINES 62027 Non AMES 62028 Non AMETTES 62029 Non AMFROIPRET 59006 Non AMIENS 80021 Oui AMPLIER 62030 Non AMY -

Communes Adresse AIX EN ERGNY Rue De L'aa AIX EN

Communes Adresse AIX EN ERGNY Rue de l'Aa AIX EN ERGNY Camping l'Aa Riviera ALETTE Place du Village AMBRICOURT Impasse de l'école AVESNES Rue de l'église AVONDANCE Rue principale -Parking Mairie BECOURT Place du Dignopré BECOURT Rue de l'église BEUSSENT Rue de la Foret Le Bois Ratel BEUSSENT etang de peche BEUSSENT Rue l'Orée du Bois BEUSSENT Place de la Mairie BEZINGHEM Hameau de Gournay BEZINGHEM Camping les Aulnes BEZINGHEM Hameau de la Folie BEZINGHEM La Place BIMONT Hameau de Remortier BIMONT Place de l'église BOURTHES Rue de Mieurles BOURTHES Rue du Lot BOURTHES Parking de la Mairie BOURTHES Rue des Trois Marquets BOURTHES Terrain de football CAMPAGNE LES BOULONNAIS Hameau de Happe CAMPAGNE LES BOULONNAIS Maison Familiale Rurale CAMPAGNE LES BOULONNAIS Rue de l'Aublet CANLERS Rue de Fruges Place du village en face Eglise CLENLEU Rue Blanche COUPELLE NEUVE Intersection Rue Principale et rue du Sac - face Cimetière COUPELLE VIELLE Restaurant Le Fournil 2 Rue de Saint Omer COUPELLE VIELLE Domaine de la Traxène Rue Cavée COUPELLE VIELLE Rue de Wailly A Côté Mairie - Face Salle des Fêtes COUPELLE VIELLE Rue de Monteville A côté de la borne de défense incendie COUPELLE VIELLE Intersect Rue Moulin des gagnants CREPY Rue de l'Abreuvoir (A côté du N°10) CREPY Café CREPY Place de l'Eglise CREPY STADE CREQUY Hameau de Maisoncelle CREQUY Rue Principale Le Préderé CREQUY Place Henri Demagny EMBRY Rue de Rimboval EMBRY Intersect Rue Principale-Rue de la Place ENQUIN SUR BAILLONS CAMPING ENQUIN SUR BAILLONS Rue des Etangs ERGNY Rue Principale -

Coordonnées Des Syndicats D'eau

Les structures compétentes en eau potable sur le territoire de la CC du Haut Pays du Montreuillois Secteur de Hucqueliers Secteur de Fruges Communes Syndicats des Eaux Communes Syndicats des Eaux AIX EN ERGNY SIADEP DU PLATEAU DE BELLEVUE AMBRICOURT SI REGION D’AZINCOURT ALETTE SIADEP DE LA BIMOISE AVONDANCE SI REGION D’AZINCOURT AVESNES AU MONT SIADEP DU PLATEAU DE BELLEVUE CANLERS SI REGION D’AZINCOURT BECOURT SIADEP REGION DE BOURTHES COUPELLE NEUVE SIADEP FRUGES – COUPELLE NEUVE BEUSSENT SIADEP VALLEE DES BAILLONS COUPELLE VIEILLE MAIRIE DE COUPELLE VIEILLE BEZINGHEM SIADEP REGION DE BOURTHES CREPY SI REGION D’AZINCOURT SIADEP REGION DE DOUDEAUVILLE CREQUY SIADEP DU PLATEAU DE BELLEVUE BIMONT SIADEP DU PLATEAU DE BELLEVUE EMBRY SIADEP DU PLATEAU DE BELLEVUE BOURTHES SIADEP REGION DE BOURTHES SIADEP REGION D’EMBRY CAMPAGNE LES BOULONNAIS SIDEALF FRESSIN SI VALLEE DE LA PLANQUETTE CLENLEU SIADEP DE LA BIMOISE FRUGES SIADEP FRUGES – COUPELLE NEUVE ENQUIN SUR BAILLONS SIADEP VALLEE DES BAILLONS HEZECQUES SIADEP DE LA VALLEE DE LA LYS SUPERIEURE ERGNY SIADEP REGION DE BOURTHES LEBIEZ SI VALLEE DE LA PLANQUETTE SIADEP DU PLATEAU DE BELLEVUE LUGY SIADEP DE LA VALLEE DE LA LYS SUPERIEURE HERLY SIADEP DU PLATEAU DE BELLEVUE MATRINGHEM SIADEP DE LA VALLEE DE LA LYS SUPERIEURE HUCQUELIERS MAIRIE DE HUCQUELIERS MENCAS SIADEP DE LA VALLEE DE LA LYS SUPERIEURE HUMBERT SIADEP REGION D’HUMBERT PLANQUES SI REGION D’AZINCOURT MANINGHEM AU MONT SIADEP DU PLATEAU DE BELLEVUE RADINGHEM SIADEP DE LA VALLEE DE LA LYS SUPERIEURE PARENTY SIADEP REGION DE -

Région Territoire De Vie-Santé Commune Code Département Code

Code Code Région Territoire de vie-santé Commune département commune Hauts-de-France Chauny Abbécourt 02 02001 Hauts-de-France Tergnier Achery 02 02002 Hauts-de-France Soissons Acy 02 02003 Hauts-de-France Marle Agnicourt-et-Séchelles 02 02004 Hauts-de-France Tinqueux Aguilcourt 02 02005 Hauts-de-France Bohain-en-Vermandois Aisonville-et-Bernoville 02 02006 Hauts-de-France Tinqueux Aizelles 02 02007 Hauts-de-France Soissons Aizy-Jouy 02 02008 Hauts-de-France Gauchy Alaincourt 02 02009 Hauts-de-France Pinon Allemant 02 02010 Hauts-de-France Vic-sur-Aisne Ambleny 02 02011 Hauts-de-France Soissons Ambrief 02 02012 Hauts-de-France Tinqueux Amifontaine 02 02013 Hauts-de-France Tergnier Amigny-Rouy 02 02014 Hauts-de-France Villers-Cotterêts Ancienville 02 02015 Hauts-de-France Tergnier Andelain 02 02016 Hauts-de-France Tergnier Anguilcourt-le-Sart 02 02017 Hauts-de-France Pinon Anizy-le-Château 02 02018 Hauts-de-France Ham Annois 02 02019 Hauts-de-France Hirson Any-Martin-Rieux 02 02020 Hauts-de-France Hirson Archon 02 02021 Hauts-de-France Fère-en-Tardenois Arcy-Sainte-Restitue 02 02022 Hauts-de-France Fère-en-Tardenois Armentières-sur-Ourcq 02 02023 Hauts-de-France Laon Arrancy 02 02024 Hauts-de-France Gauchy Artemps 02 02025 Hauts-de-France Montmirail Artonges 02 02026 Hauts-de-France Laon Assis-sur-Serre 02 02027 Hauts-de-France Laon Athies-sous-Laon 02 02028 Hauts-de-France Saint-Quentin Attilly 02 02029 Hauts-de-France Caudry Aubencheul-aux-Bois 02 02030 Hauts-de-France Hirson Aubenton 02 02031 Hauts-de-France Ham Aubigny-aux-Kaisnes -

Benoit Forestier

UNIVERSITÉ DU LITTORAL CÔTE D’OPALE DÉPARTEMENT D’HISTOIRE, BOULOGNE-SUR-MER Thèse Pour obtenir le grade de docteur de l’ULCO En Histoire contemporaine Présentée et soutenue publiquement par Benoit Forestier Le 23 avril 2014 L’AGRICULTURE ET LA SOCIÉTÉ RURALE DANS L’ARRONDISSEMENT DE MONTREUIL-SUR-MER DEPUIS 1850 : PERMANENCES ET RUPTURES Directeur de thèse M. Bruno Béthouart, Professeur d’Histoire contemporaine à l’ULCO JURY M. Ronald HUBSCHER, Professeur émérite d'histoire contemporaine à l'Université Paris X- Nanterre M. Édouard LYNCH, Professeur d'histoire contemporaine à l'Université Lumière-Lyon II M. Xavier BONIFACE, Professeur d’Histoire contemporaine à l’ULCO La photographie mise en arrière plan et figurant sur la couverture : La famille de Sainte- Maresville dans les champs lors d’une moisson, vers la fin des années 1930, dans la commune d’Enquin-sur-Baillons. Source : Collection privée. 3 REMERCIEMENTS Je tiens à adresser ma reconnaissance à toutes les personnes qui m’ont apporté leur aide et dirigé au cours de mes recherches et lors de la réalisation de cette thèse. Je remercie M. Bruno Béthouart pour sa confiance, son suivi attentif et l’intérêt suscité par les recherches menées. Par ses conseils avisés et ses encouragements répétés, ce travail a pu aboutir. J’adresse ma reconnaissance à mon épouse et mes enfants pour leur soutien moral, ainsi qu’aux membres de la famille qui ont contribué par leur témoignage à cette étude. Je tiens également à remercier les secrétaires de mairie des communes pour leur coopération, ainsi que les personnels des Archives départementales du Pas-de-Calais, des Archives diocésaines d’Arras et de la Cité de l’agriculture à Arras pour leur accueil chaleureux. -

18 Dossier L’Écho Du Pas-De-Calais No 209 – Juin 2021

18 Dossier L’Écho du Pas-de-Calais no 209 – Juin 2021 Liste des cantons du Pas-de-Calais Canton d’Aire-sur-la-Lys : Aire-sur-la- Amplier, Aubigny-en-Artois, Avesnes-le- Capelle-lès-Boulogne, Conteville-lès-Bou- Canton de Calais-3 : Partie de la commune ris, Saint-Venant, Westrehem. Lys, Blessy, Estrée-Blanche, Guarbecque, Comte, Bailleul-aux-Cornailles, Bailleulmont, logne, Pernes-lès-Boulogne, Pittefaux, de Calais non incluse dans les cantons de Ca- Canton de Longuenesse : Arques, Blen- Isbergues, Lambres, Liettres, Ligny-lès-Aire, Bailleulval, Barly, Basseux, Bavincourt, Beau- Wimereux, Wimille. lais-1 et de Calais-2. decques, Campagne-lès-Wardrecques, Hal- Linghem, Mazinghem, Quernes, Rely, Rom- dricourt, Beaufort-Blavincourt, Berlencourt- La partie de la commune de Boulogne-sur- Canton de Carvin : Carvin, Courrières, lines, Helfaut, Longuenesse, Wizernes. bly, Roquetoire, Saint-Hilaire-Cottes, Witter- le-Cauroy, Berles-au-Bois, Berles-Monchel, Mer située au nord d’une ligne définie par Libercourt. Canton de Lumbres : Acquin-Westbé- nesse, Wittes. Berneville, Béthonsart, Bienvillers-au-Bois, l’axe des voies et limites suivantes : depuis Canton de Desvres : Alincthun, Amble- court, Affringues, Aix-en-Ergny, Alette, Canton d’Arras-1 : Acq, Anzin-Saint-Aubin, Blairville, Boiry-Saint-Martin, Boiry-Sainte- le littoral, jetée Nord-Est, quai des Paque- teuse, Audembert, Audinghen, Audresselles, Alquines, Audrehem, Avesnes, Bayenghem- Beaumetz-lès-Loges, Dainville, Écurie, Étrun, Rictrude, Cambligneul, Camblain-l’Abbé, bots, quai Léon-Gambetta, boulevard Fran- Bazinghen, Bellebrune, Belle-et-Houllefort, lès-Seninghem, Bécourt, Beussent, Bezin- Marœuil, Mont-Saint-Éloi, Neuville-Saint- Canettemont, Capelle-Fermont, La Cauchie, çois-Mitterrand, boulevard Daunou, rue de Beuvrequen, Bournonville, Brunembert, Car- ghem, Bimont, Bléquin, Boisdinghem, Bon- Vaast, Roclincourt, Sainte-Catherine, Wailly. -

Enquete Publique Conclusions & Avis

DEPARTEMENT du Pas-De-Calais ARRONDISSEMENT de Montreuil-Sur-Mer Communauté de communes du canton d'Hucqueliers ENQUETE PUBLIQUE DEMANDE DE DECLARATION D'INTERET GENERAL DES TRAVAUX DE LUTTE CONTRE LE RUISSELLEMENT ET L'EROSION DES SOLS PRESENTEE PAR LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CANTION D'HUCQUELIERS. [Aix-En-Ergny, Alette, Avesnes, Bécourt, Beussent, Bezinghem, Bimont, Bourthes, Campagne-Les-Boulonnais, Clenleu, Enquin-Sur-Baillons, Ergny, Herly, Hucqueliers, Humbert, Maninghem, Parenty, Preures, Quilen, Rumilly- Beaussart, Saint-Michel-Sous-Bois, Verchocq, Wicquinghem, Zoteux] CONCLUSIONS & AVIS Sommaire: 1- Présentation du projet et de ses objectifs 2- Les Enjeux 3 - Conclusions et avis Décision : Préfecture du Pas-De-Calais Jean-Paul DELVART Arrêté du 22 avril 2016 364, rue de Renty 62560 Fauquembergues 18 PREAMBULE Localisation du territoire d’enquête. Le département du Pas de Calais était constitué de 77 cantons dont celui d'Hucqueliers et ce jusqu'au 31 décembre 2014. Le décret n°2014-233 du 24 février 2014, portant délimitation de canton dans le département du Pas de Calais, a déterminé un redécoupage réduisant son nombre à 29 entités territoriales. L’article 1er fait état du nombre de cantons dans le département du Pas de Calais soit 39 cantons. L’article 34 dudit décret, cite les références cantonales ainsi que les communes, issues du nouveau découpage territorial du canton de Lumbres à compter du 1er janvier 2015. Le canton n° 33 (Lumbres) comprend 60 communes : Acquin-Westbécourt, Affringues, Aix-en-Ergny, Alette, Alquines, -

Aix En Ergny

AIX EN ERGNY ALETTE AVESNES-AU-MONT BECOURT BEUSSENT BEZINGHEM BIMONT COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU HAUT PAYS DU BOURTHES MONTREUILLOIS CAMPAGNE-LES-BOULONNAIS ELABORATION DU PLAN LOCAL D'URBANISME INTERCOMMUNAL D'HUCQUELIERS CLENLEU ENQUIN-SUR-BAILLONS ERGNY Diagnostic socio-économique HERLY HUCQUELIERS DOCUMENT DE TRAVAIL HUMBERT MANINGHEM PARENTY 08/06/2018 PREURES QUILEN RUMILLY SAINT-MICHEL-SOUS-BOIS VERCHOCQ WICQUINGHEM ZOTEUX Élaboration du Plan Local d'Urbanisme Intercommunal d'Hucqueliers Diagnostic Communauté de Communes du Haut Pays du Montreuillois Sommaire Développement humain, social, économique 3 A- Un territoire rural avec une évolution démographique dynamique 3 B- situation matrimoniale : un territoire de famille avec enfant 7 C Habitat/logement : un territoire de propriétaire 9 D-Scolarisation 22 E- Un territoire avec des équipements publics structurant pour le territoire 23 F- Des commerces centralisés 26 G- Activités économiques / Emploi 27 H- Un territoire essentiellement agricole 40 I- Les réseaux 62 J- Le Contrat territorial de développement durable 86 2 Agence Diverscités Élaboration du Plan Local d'Urbanisme Intercommunal d'Hucqueliers Diagnostic Communauté de Communes du Haut Pays du Montreuillois Développement humain, social, économique A- Un territoire rural avec une évolution démographique dynamique La Communauté de Communes comptait en 2013, 8 336 habitants et 3 050 ménages. La distribution spatiale du peuplement est marquée par : - L’influence des pôles urbains du Touquet/Etaples/Cucq, de Berck/Rang du Fliers et de Montreuil - La présence de l’A 16, de la RD 349 de la RD 940 et de la voie ferrée, le long desquelles les densités de population sont plus importantes. Les évolutions du nombre d’habitants se sont confirmées jusqu’à ce jour. -

Vers L'horizon Et Au-Delà !(P.10)

Édition printemps/été | numéro 3 Hucqueliers Fruges Destination Côte d'Opale Pour être mieux Randonnée Vers l'horizon et au-delà ! (p.10) Insolite Le petit monde des caisses à savon (p.16) Gourmandise Fondez pour les chocolats de Beussent (p.32) “Terre de nature et de traditions” © Benoit Bremer © Photographe EDITO En Côte d’Opale, nous vous faisons une promesse Découvrez, Explorez, Vivez Côte d’Opale ! unique pour faire de vos vacances un souvenir inoubliable : celle d’un séjour réussi vous offrant C’est au cœur du Haut-Pays que nous vous invitons à paysages, activités sportives et culturelles, des expériences uniques : balade nature, découverte gastronomie dans un cadre reposant et dépaysant. du patrimoine, savoir-faire, produits du terroir…, les idées ne manquent pas pour un séjour inoubliable Pour partir à la (re)conquête de votre bien être, entre amis, en couple ou en famille. laissez-vous faire ! Envie de grands espaces, de nature et de détente, prenez le temps de découvrir l’offre complète proposée Vous avez choisi la destination idéale pour un séjour dans notre magazine, qui vous invite à prendre soin ressourçant ; destination "nature" conviviale par de vous en vous éloignant de vos tracas quotidiens. excellence, la "Côte d’Opale pour être mieux" est Imaginez ce paysage de monts et vallées, détendez-vous force de propositions pour un séjour inoubliable. en prenant un bol d’air et en écoutant… le silence ! Entre mer et vallées, découvrez un paysage préservé, Vous trouverez dans ce guide toutes les informations à taille humaine, entre la baie de Somme, l’Artois utiles, afin de préparer au mieux votre séjour parmi nous ! et le Boulonnais. -

« Les Cressonnières »

A nos pieds, s’étend un magnifique Les Ballastières (les Lacs panorama. Enquin – sur – Baillons et d’Amour) : Beussent s’allongent à travers le Etangs creusés en 1896 d’où étaient paysage. Là – bas, au loin, les ballastières extraites les pierres, ensuite brillent comme des miroirs. Sur les concassées, qui servaient au ballast des voies ferrées. Elles sont -BAILLONS pentes des collines s’étalent des alimentées par de nombreuses -SUR pâturages. Partout des bouquets sources qui complètent parfaitement ENQUIN d’arbres, des talus boisés, des haies : c’est la pisciculture et l’étang de pêche. le bocage. Dans le fond de la vallée, les maisons du village apparaissent, noyées Où se restaurer ? dans la verdure. •Camping / Brasserie les Aulnes – 114, rue d’Esgranges 62 650 Bezinghem – 0 3 . 2 1 . 9 0 . 9 3 . 8 8 [email protected] La culture du cresson : •Auberge d’Hucqueliers - 1, place de la République — 62 650 « Les Cressonnières » Hucqueliers—tél : 03.21.90.51.61— [email protected] Le cresson est une plante aquatique, •Brasserie Le Centurion – 6, place Saint Pierre — 62 650 comestible à fleurs blanches, elle ne Zoteux — tél: 03.21.81.92.62 pousse que dans une eau de source •Au Marmiton - 14, rue principale — 62 650 Zoteux riche en oligo- éléments. On le récoltait tél: 03.21.05.41.19 — [email protected] autrefois à l’état sauvage dans l’eau des •Le Lignier - 4, place de la mairie — 62 170 Beussent 6 km — 1h30 tél: 03.21.90.71.65 — [email protected] ruisseaux. On sème le cresson au mois de juillet dans des bassins d’eau de source préalablement asséchés et peu profonds •Auberge d’Inxent - Vallée de la Course — 62 170 Inxent dont le fond est recouvert de gravillons. -

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS N°R32-2021-199 Quinquies

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS N°R32-2021-199 quinquies Publié le 12 mai 2021 SOMMAIRE DIRECTION RÉGIONALE DE L’ÉCONOMIE, DE L’EMPLOI, DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITÉS HAUTS-DE-FRANCE Arrêté préfectoral fixant le montant des aides de l’État pour le contrat unique d’insertion parcours emploi compétences « jeunes » Arrêté préfectoral fixant le montant des aides de l’État pour le contrat unique d’insertion parcours emploi compétences pour des publics non-jeunes Arrêté préfectoral fixant le montant des aides de l’État pour le contrat unique d’insertion CIE Annexe 1 Modalités de prise en charge de la convention initiale et du renouvellement du parcours emploi compétence (CUI-CAE) « jeunes », en pourcentage du SMIC HORAIRE BRUT TABLEAU N°1 Prise en charge par publics Taux de Durée prise hebdomadaire Durée de prise en charge en charge maximale de de la Publics (% du SMIC prise en convention initiale horaire brut) charge Personnes « sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières d’accès 65% 30 heures de 9 mois à 12 mois à l’emploi » (article. L.5134-20 du Code du Travail) âgées de moins de 26 ans, et de moins de 31 ans si présentant un handicap. Personnes « sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières d’accès à l’emploi » (article. L.5134-20 du Code du Travail) âgées de moins de 26 ans, et de moins de 31 ans si présentant un handicap étant : 80% 30 heures de 9 mois à 12 mois - Demandeurs d’emploi résidant dans un quartier politique de la ville (QPV) ; - Demandeurs d’emploi résidant dans les zones de revitalisation rurales (liste des communes concernées en annexe de l’arrêté) Taux de Durée prise hebdomadaire Durée de prise en charge en charge maximale de Publics du renouvellement (% du SMIC prise en horaire brut) charge Personnes « sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières d’accès 65% 30 heures de 6 mois à 12 mois à l’emploi » (article.