W E R T G U T a C H T E N

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Miura P400 Lamborghini’S Bullish Move

BUICK SERIES 50 SUPER HONDA CBX MICROCARS R50.50 incl VAT August 2018 MIURA P400 LAMBORGHINI’S BULLISH MOVE NOT FOR LIGHTWEIGHTS LAND-ROVER TREK 10-YEAR ALFA GTA REPLICA BUILD CAPE TOWN TO LONDON SIX DECADES AGO CHEVROLET BUSINESS COUPÉ | NER-A-CAR | CARS OF THE KRUGER CONTENTS — CARS BIKES PEOPLE AFRICA — AUGUST 2018 LATE NIGHTS FOR THE LONG RUN A LOYAL STAR 03 Editor’s point of view 72 Rudolf Uhlenhaut CLASSIC CALENDAR THE FAST CLIMBER 06 Upcoming events 76 Honda CBX NEWS & EVENTS POCKET POWER 12 All the latest from the classic scene 82 Bubble cars and microcars – Part 1 THE HURST SHIFTER THE ABC OF LUBRICATION 20 A gliding light 90 Tech talk THE YOUNGTIMER CONSERVING WILDLIFE 22 Defending the cult classics 92 2018 Fiat Panda TwinAir 4x4 Cross LETTERS SUCKERS FOR PUNISHMENT 24 Have your say 93 CCA project cars CARBS & COFFEE GEARBOX 28 Cars of the Kruger Park 96 Classified adverts KABOOM! KB KEEPS CLIMBING 32 40 years of the Isuzu bakkie NEARLY A CAR 46 36 The Ner-A-Car motorcycle A BULLISH MOVE 40 Lamborghini Miura SAFE MY MATE! 46 Buick Series 50 Super NOT FOR LIGHTWEIGHTS 50 Alfa Romeo GTA homage MASTERFUL BUSINESS 56 56 Chevrolet Business Coupé resto-mod LANDY OF HOPE & GLORY 62 Cape Town to London 60 years ago HISTORIC RACING – THE FUTURE 68 2018 Le Mans Classic www.classiccarafrica.com | August 2018 | 1 From specialist metal fabrication, welding, cutting, panel restoration and spraypainting, right through to glass restoration, auto trimming, electrical work and mechanical rebuilds. Give FUEL a call today to see if we can help you with turning your ideas into reality Exotic Car Servicing & Repairs Mechanical & Cosmetic Restoration Custom One-Off Projects. -

Hitlers GP in England.Pdf

HITLER’S GRAND PRIX IN ENGLAND HITLER’S GRAND PRIX IN ENGLAND Donington 1937 and 1938 Christopher Hilton FOREWORD BY TOM WHEATCROFT Haynes Publishing Contents Introduction and acknowledgements 6 Foreword by Tom Wheatcroft 9 1. From a distance 11 2. Friends - and enemies 30 3. The master’s last win 36 4. Life - and death 72 5. Each dangerous day 90 6. Crisis 121 7. High noon 137 8. The day before yesterday 166 Notes 175 Images 191 Introduction and acknowledgements POLITICS AND SPORT are by definition incompatible, and they're combustible when mixed. The 1930s proved that: the Winter Olympics in Germany in 1936, when the President of the International Olympic Committee threatened to cancel the Games unless the anti-semitic posters were all taken down now, whatever Adolf Hitler decrees; the 1936 Summer Games in Berlin and Hitler's look of utter disgust when Jesse Owens, a negro, won the 100 metres; the World Heavyweight title fight in 1938 between Joe Louis, a negro, and Germany's Max Schmeling which carried racial undertones and overtones. The fight lasted 2 minutes 4 seconds, and in that time Louis knocked Schmeling down four times. They say that some of Schmeling's teeth were found embedded in Louis's glove... Motor racing, a dangerous but genteel activity in the 1920s and early 1930s, was touched by this, too, and touched hard. The combustible mixture produced two Grand Prix races at Donington Park, in 1937 and 1938, which were just as dramatic, just as sinister and just as full of foreboding. This is the full story of those races. -

Download Gesamter Artikel

Die Legende: Mercedes 300 SL Mercedes-Benz W 198 ist die interne Typbezeichnung eines Sportwagens von Mercedes- Benz. Unter der Verkaufsbezeichnung Mercedes 300 SL wurde er in den Jahren 1954 bis 1957 als Coupé mit Flügeltüren und in den Jahren 1957 bis 1963 als Roadster angeboten. Die Zahl 300 steht in der Verkaufsbezeichnung für ein Zehntel des Hubraums in Kubikzentimeter gemessen, die Zusatzbezeichnung SL soll die Kurzform für „Sport Leicht“ sein, andere Quellen geben „Super Leicht“ als Langform an. Mercedes-Benz präsentierte den 300 SL im Februar 1954 auf der International Motor Sports Show in New York. 1999 wurde das Fahrzeug von Lesern der deutschen Oldtimer-Zeitschrift Motor Klassik zum „Sportwagen des Jahrhunderts“ gewählt. Vorgängerversion im Motorsport Mercedes-Benz 300 SL W 194 von 1952 beim Oldtimer-Grand-Prix 1986 auf dem Nürburgring. Die Gitterstäbe vor der Frontscheibe wurden nach dem Einschlag eines Geiers in Mexiko angebracht. Der Original-300-SL, der Rennsportwagen Mercedes-Benz W 194, errang im Jahre 1952 unerwartete Erfolge. Im Vorjahr fiel bei der Daimler-Benz AG die Entscheidung, 1952 wieder an Rennen teilzunehmen und hierfür einen Sportwagen zu bauen. Dieser erhielt den Namen „300 Sport Leicht“. Um eine für Rennen ausreichende Leistung zu erreichen, musste der vorhandene Motor der Limousine 300 (Adenauer) weiterentwickelt werden. Noch mit Vergasern bestückt, leistete dieser mit 129 kW (175 PS) deutlich weniger als die Straßenversion von 1954. 1952 nahm das Fahrzeug an den wichtigen Rennen des Jahres teil, gegen deutlich stärker motorisierte Gegner. Erstmals hatte der neue SL bei der Mille Miglia Anfang Mai Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit gezeigt und in diesem Langstreckenrennen den zweiten Platz erzielt. -

ACES WILD ACES WILD the Story of the British Grand Prix the STORY of the Peter Miller

ACES WILD ACES WILD The Story of the British Grand Prix THE STORY OF THE Peter Miller Motor racing is one of the most 10. 3. BRITISH GRAND PRIX exacting and dangerous sports in the world today. And Grand Prix racing for Formula 1 single-seater cars is the RIX GREATS toughest of them all. The ultimate ambition of every racing driver since 1950, when the com petition was first introduced, has been to be crowned as 'World Cham pion'. In this, his fourth book, author Peter Miller looks into the back ground of just one of the annual qualifying rounds-the British Grand Prix-which go to make up the elusive title. Although by no means the oldest motor race on the English sporting calendar, the British Grand Prix has become recognised as an epic and invariably dramatic event, since its inception at Silverstone, Northants, on October 2nd, 1948. Since gaining World Championship status in May, 1950 — it was in fact the very first event in the Drivers' Championships of the W orld-this race has captured the interest not only of racing enthusiasts, LOONS but also of the man in the street. It has been said that the supreme test of the courage, skill and virtuosity of a Grand Prix driver is to w in the Monaco Grand Prix through the narrow streets of Monte Carlo and the German Grand Prix at the notorious Nürburgring. Both of these gruelling circuits cer tainly stretch a driver's reflexes to the limit and the winner of these classic events is assured of his rightful place in racing history. -

In Goodwood Zeigt Mercedes 120 Jahre Motorsport

Auto-Medienportal.Net: 22.06.2014 In Goodwood zeigt Mercedes 120 Jahre Motorsport Die Siege der Mercedes-Benz-Silberpfeile sind seit 120 Jahren glänzende Höhepunkte der Motorsportgeschichte der Stuttgarter Marke. Diese Kontinuität im Motorsport passt genau zum Motto des Goodwood Festivals of Speed 2014: „Addicted to Winning – The Unbeatable Champions of Motor Sport“ („Siegessüchtig – Die unschlagbaren Meister des Motorsports“). Unter diesem Motto zelebriert Charles Gordon-Lennox, der Earl of March and Kinrara, vom Donnerstag, 26. bis Sonnabend, 29. Juni 2014 in Goodwood (Sussex, England) die Faszination von Wettkampf und Sieg auf der Rennstrecke. Mercedes-Benz Classic ist mit einem besonders starken Engagement beim Festival of Speed präsent. Über ein Dutzend legendärer Siegerfahrzeuge aus der eigenen Fahrzeugsammlung sowie zahlreiche Markenbotschafter lassen die Motorsportgeschichte der Marke lebendig werden. Zu den Höhepunkten zählt auch die in jedem Jahr aufs Neue geschaffene Skulptur „Central Feature“, die Bildhauer Gerry Judah diesmal zum Thema Mercedes-Benz-Motorsportgeschichte gestaltet. Die Skulptur ist auch in einem Update des Rennspiels „Gran Turismo 6“ enthalten, das beim Goodwood Festival of Speed Premiere hat. Ein prominenter Gast in Goodwood wird deswegen Kazunori Yamauchi sein, der Erfinder und Produzent der Gran Turismo-Reihe. Als passionierter Rennfahrer wird Kazunori Yamauchi in einem Mercedes-Benz 300 SLS am Festival teilnehmen. Diese Sportwagen- Ikone aus den 1950er-Jahren ist eine Sonderausführung des 300 SL Roadster, eines von weltweit zwei Exemplaren, die speziell für die Teilnahme an der amerikanischen Sportwagenmeisterschaft entwickelt wurden. Um seinerzeit bei diesen Rennen siegreich zu sein, wurde der serienmäßige Roadster zum SLS modifiziert. Die Präsenz von Mercedes-Benz Classic in Goodwood wird von zahlreichen Sammlern ergänzt, die mit ihren Klassikern nach Goodwood kommen. -

Karl E. Ludvigsen Papers, 1905-2011. Archival Collection 26

Karl E. Ludvigsen papers, 1905-2011. Archival Collection 26 Karl E. Ludvigsen papers, 1905-2011. Archival Collection 26 Miles Collier Collections Page 1 of 203 Karl E. Ludvigsen papers, 1905-2011. Archival Collection 26 Title: Karl E. Ludvigsen papers, 1905-2011. Creator: Ludvigsen, Karl E. Call Number: Archival Collection 26 Quantity: 931 cubic feet (514 flat archival boxes, 98 clamshell boxes, 29 filing cabinets, 18 record center cartons, 15 glass plate boxes, 8 oversize boxes). Abstract: The Karl E. Ludvigsen papers 1905-2011 contain his extensive research files, photographs, and prints on a wide variety of automotive topics. The papers reflect the complexity and breadth of Ludvigsen’s work as an author, researcher, and consultant. Approximately 70,000 of his photographic negatives have been digitized and are available on the Revs Digital Library. Thousands of undigitized prints in several series are also available but the copyright of the prints is unclear for many of the images. Ludvigsen’s research files are divided into two series: Subjects and Marques, each focusing on technical aspects, and were clipped or copied from newspapers, trade publications, and manufacturer’s literature, but there are occasional blueprints and photographs. Some of the files include Ludvigsen’s consulting research and the records of his Ludvigsen Library. Scope and Content Note: The Karl E. Ludvigsen papers are organized into eight series. The series largely reflects Ludvigsen’s original filing structure for paper and photographic materials. Series 1. Subject Files [11 filing cabinets and 18 record center cartons] The Subject Files contain documents compiled by Ludvigsen on a wide variety of automotive topics, and are in general alphabetical order. -

Mercedes 2019

2019 Perfection of ursuit MERCEDES P No. 7 2019 Pursuit of Perfection: Roger Federer DUBAI, 28 MARCH 2018 Roger Federer headed to Dubai just weeks after clinching his 20th Grand Slam title. Why? For a film shoot with Mercedes-Benz and an exclusive interview with CIRCLE magazine. There he also drew his perfectly imperfect circle for the cover of this issue and wrote a personal comment for each of his Grand Slam wins – with the same hand that made him a tennis legend. MERCEDES CIRCLE No. 7 DEAR READERS, Particularly when it comes to human interaction, it’s the qualities Welcome to the new issue of CIRCLE magazine! that make us unique that enable us to establish connections with friends, family members and partners. We all have our very At Mercedes-Benz, every day is about meeting your high demands. own character. After all, it is often these very aspects of our Exemplary of our efforts is the Mercedes-Maybach S-Class, personalities that endear us to others. which, with its superior technology and sublime fittings, is rightfully considered one of the world’s foremost luxury cars. Character can also be found in abundance in Mercedes-Benz cars. Or the new Mercedes-Benz EQC. The EQC isn’t just the first And developing this character – guided by your needs and fully electric vehicle by Mercedes-Benz, it is also an important our ideas – to make it ever more unique, ever more unmistakable, milestone for our EQ brand, and indeed for mobility of the future. is a mission we dedicate ourselves to each and every day. -

The Joy of Motoring

AHA 2019: The Joy of Motoring Proceedings of Automotive Edited by Historians Australia Inc. Volume 3 Harriet Edquist Volume 3 The papers in this volume were presented at the 4th annual conference of Automotive Historians Australia Inc. held in Proceedings of Automotive August 2019 at RMIT University, Melbourne. It was supported by RMIT Design Archives and RMIT School of Design and Historians Australia Inc. convened by Harriet Edquist and Simon Lockrey. Other than for fair dealing for the purposes of private study, research, criticism or review, as permitted under the Copyright Act 1968 and Copyright Amendment Act 2006, no part of this volume may be reproduced by any process without the prior permission of the editors, publisher and author/s. Edited by Harriet Edquist ↑ Ye Old Hot Rod Shopp. Life Magazine November 5, 1945 ← Street Rod Centre of Australia sign 2015 Copyright of the volume belongs to AHAInc. Copyright of The Proceedings are a record of papers presented at the the content of individual contributions remains the property annual conference of Automotive Historian Australia Inc. of the named author/s. All effots have been made to ensure Publication of the research documented in these Proceedings that authors have secured appropriate permissions to underscores AHA's commitment to academic freedom and ac- ISBN: 978-0-6487100-1-1 reproduce the images illustrating individual contributions. ademic integrity. The conclusions and views expressed in the Published in Melbourne, Australia, by Automotive Historians Australia Inc. 2020 Proceedings do no necessarily reflect the views of the AHA. 2 AHA 2019 The Joy of Motoring 3 AHA 2019 The Joy of Motoring Foreword historical figures or their personal experiences in some aspect of the motor industry. -

Rudolf Uhlenhaut Und Der Mercedes W

MAGAZIN MERCEDES W 125 Text: Martin Schröder / Fotos: Archiv Martin Schröder, Histori- sches Archiv Mercedes Benz, Leica Studio Woerner, The Collier RUDOLF UHLENHAUT UND Collection, The Spitzley Collection, Sammlung Zwischengas DER MERCEDES W 125 RENNFAHRER DURCH # 3 DEN ZWANG DER UMSTÄNDE Das Schicksal angestellter Ingenieure und Konstrukteure ist, dass sie hinter dem großen Namen Ihres Un- ternehmens zurückstehen, manchmal gar nicht öffentlich bekannt werden, zumeist aber schnell vergessen werden. Oder erinnert sich heute noch jemand an Walter Bruch, den Erfi nder des PAL-Systems für das Farb- fernsehen, an Pierre Fenaille, der 1926 mit dem Tracta-Gelenk die grundlegende Konstruktion des homoki- netischen Gelenks patentierte, die die Voraussetzung des ruckfreien Laufs des heute üblichen Frontantriebs ist? Den Namen Ernst Fuhrmann gar, Konstrukteur des Vier-Nockenwellen-Motors im 356 Carrera und in frü- hen Rennsportwagen bei Porsche, kennen allenfalls historisch Interessierte. Eine Ausnahme macht da Rudolf Uhlenhaut, nach dem für den Konstrukteur darin, mit den Anfang der 30er Jahre ein in lediglich zwei Exemplaren gebauter Straßenrenn- bekannten Materialien das Optimum innerhalb dieses Ge- wagen benannt ist, das Uhlenhaut-Coupé. Dies wiederum wichtslimits zu erzielen. entstand aus dem 300 SLR, besser bekannt als Sieger- Der schnellste Mercedes dieser Jahre war der SSKL, für wagen von Moss/Jenkinson bei der Mille Miglia 1955. die schnellste Rennstrecke, die AVUS in Berlin, von Rein- Diesen Wagen hat sich Uhlenhaut als straßentauglichen hard Koenig-Fachsenfeld für Manfred von Brauchitsch Rennsportwagen bauen lassen, um die Fähigkeiten sei- mit einer Stromlinien-Karosserie versehen und dort er- ner Konstruktion selbst erfahren zu können. Denn Rudolf folgreich eingesetzt. Als Basis für einen Grand Prix-Wa- Uhlenhaut war neben seiner Ingenieurtätigkeit ein sehr gen nach der 750 kg-Formel war er mit einem Gewicht schneller Fahrer und soll bei Trainingsläufen dem großen von 1.500 kg für das Rolling Chassis allerdings nicht zu Fangio nicht viel nachgestanden haben. -

CLASSIC CARS 50 Jahre Mercedes-Benz

#01 CLASSIC CARS NEW CARS DISCOVERY Carl’s by Mercedes-Benz Club Luxembourg by Carl’s 50 Jahre Mercedes-Benz Classe G : une icône se Le Château de Beaufort « Strich 8 » réinvente Clubnews MBCL Techno Classica 2018 Mercedes-AMG GT 4-Türer Coupé #01 - SUMMER 2018 - 10€ Nouvelle résidence 79, rue de la Vallée Luxembourg-Ville Vente exclusive : À vendre : 2 appartements 1 chambre 2 appartement 2 chambres La Résidence François Ditsch est située au cœur de la Vallée de la Pétrusse, dans une rue calme, à proximité 2 appartements 3 chambres immédiate du Parc de la Pétrusse. Accès facile au réseau autoroutier, à 10 minutes de 275, rue de Luxembourg L-8077 Bertrange +352 26 48 37 01 - +352 661 33 44 22 Résidence de 11 unités marche du Centre-Ville, de la Gare Centrale et du Campus www.spaceplus.lu - [email protected] Geesseknäppchen (Ecole Internationale, Athénée, Disponibilité : début 2020 Conservatoire, Lycées Aline Mayrisch et Michel Rodange). Classe énergétique : AAA 661 33 44 22 Architecte : michelpetitarchitecte Nouvelle résidence 79, rue de la Vallée Luxembourg-Ville Vente exclusive : À vendre : 2 appartements 1 chambre 2 appartement 2 chambres La Résidence François Ditsch est située au cœur de la Vallée de la Pétrusse, dans une rue calme, à proximité 2 appartements 3 chambres immédiate du Parc de la Pétrusse. Accès facile au réseau autoroutier, à 10 minutes de 275, rue de Luxembourg L-8077 Bertrange +352 26 48 37 01 - +352 661 33 44 22 Résidence de 11 unités marche du Centre-Ville, de la Gare Centrale et du Campus www.spaceplus.lu - [email protected] Geesseknäppchen (Ecole Internationale, Athénée, Disponibilité : début 2020 Conservatoire, Lycées Aline Mayrisch et Michel Rodange). -

SWR2 Zeitwort 11.06.1955 in Le Mans Passiert Eine Motorsport-Katastrophe Von Eberhard Reuß

SWR2 MANUSKRIPT ESSAYS FEATURES KOMMENTARE VORTRÄGE SWR2 Zeitwort 11.06.1955 In Le Mans passiert eine Motorsport-Katastrophe Von Eberhard Reuß Sendung: 11.06.2015 Redaktion: Ursula Wegener Produktion: SWR 2015 Bitte beachten Sie: Das Manuskript ist ausschließlich zum persönlichen, privaten Gebrauch bestimmt. Jede weitere Vervielfältigung und Verbreitung bedarf der ausdrücklichen Genehmigung des Urhebers bzw. des SWR. Service: SWR2 Zeitwort können Sie auch als Live-Stream hören im SWR2 Webradio unter www.swr2.de oder als Podcast nachhören: http://www1.swr.de/podcast/xml/swr2/zeitwort.xml Autor: Es ist kurz vor 20.00 Uhr, als sich Reporter Rainer Günzler für die ARD- Rundfunkanstalten aus Le Mans meldet. O-TON Rainer Günzler: Am späten Nachmittag des heutigen Tages waren wir Zeuge des schrecklichsten Unfalls der Renngeschichte. Der Mercedes-Wagen des Franzosen Levegh wurde zu Beginn der Boxenfront mit circa 280 Kilometer aus der Bahn geschleudert. Bis jetzt liegt die Zahl der Toten bei 30, die der Schwerverletzten erheblich höher.“ Autor: Am Tag darauf wird die Zahl der Toten offiziell mit 82 angegeben. Doch noch Tage und Wochen später sterben Dutzende von weiteren Opfern an ihren schweren Verletzungen. An der Strecke herrscht Chaos. Kurz vor 18.28 Uhr Ortszeit an diesem Samstagabend, dem 11. Juni 1955, ist der Mercedes-Benz von Pierre Levegh in die dichtgedrängten Menschenmassen auf der Haupttribüne gerast und mit einem gewaltigen Knall explodiert. Überall liegen Wrackteile, die Rettungsfahrzeuge und Helfer kämpfen sich mühsam und vorsichtig über die schmale Strecke zwischen Boxengasse und Haupttribüne zum Unfallort vor. Die schmerzerfüllten Schreie der Opfer übertönen den Lärm der Sportwagen. Aber nein, das Rennen wird nicht abgebrochen.. -

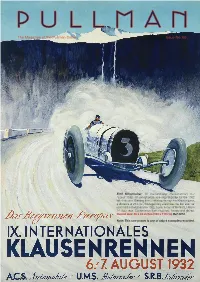

The Magazine of the Pullman Gallery Issue No. 65

The Magazine of the Pullman Gallery Issue No. 65 Emil Schonholzer: ‘IX Internationales Klausenrennen, 6-7 August 1932’. An exceptionally rare original poster for the 1932 hill climb race. Running from Linthal up through the Klausen pass, a distance of 21.5 km, this legendary event was the first ever car race held in Switzerland in 1922, a year ahead of the first Le Mans 24 Hour race. Conservation linen mounted, framed and glazed. Overall size: 59 x 43 inches (150 x 110 cm) Ref 4074 Note: This rare poster is one of only 4 examples recorded. Highland fling p.28 p.11 p.50 A magnificent and very imposing Victorian glass whisky ‘fountain’ of large capacity, the body with p.44 p.38 p.30 acid-etched gilded legend ‘OLD HIGHLAND WHISKY, GORDON BRAND, PATTISON ELDER & CO, LEITH & LONDON’ and the Latin motto of Clan Gordon, ‘Animo non Astutia’ (‘By Courage not by Craft’). With a removable glass cover with pontil, brass tap and a swept glass foot. Ref 5522 Height: 27 inches (69 cm) p.3 p.42 p.46 The Pullman Gallery specializes in 20th century objets de luxe. Our gallery in King Street, St. James’s next to Christie’s and our appointment- only studios near Chelsea Bridge, houses London’s 14 King Street finest collection of rareArt Deco cocktail shakers and St. James’s luxury period accessories, sculpture, original posters London SW1Y 6QU and paintings relating to powered transport, as well as automobile bronzes, trophies, fine scale racing Tel: +44 (0)20 7930 9595 car models, early tinplate toys, vintage car mascots, Art Deco furniture, winter sports-related art and [email protected] objects and an extensive collection of antique Louis www.pullmangallery.com Vuitton and Hermès luggage and accessories.