Pdf/Lisbon Strategy Evaluation En.Pdf

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

ESS9 Appendix A3 Political Parties Ed

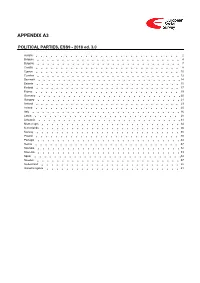

APPENDIX A3 POLITICAL PARTIES, ESS9 - 2018 ed. 3.0 Austria 2 Belgium 4 Bulgaria 7 Croatia 8 Cyprus 10 Czechia 12 Denmark 14 Estonia 15 Finland 17 France 19 Germany 20 Hungary 21 Iceland 23 Ireland 25 Italy 26 Latvia 28 Lithuania 31 Montenegro 34 Netherlands 36 Norway 38 Poland 40 Portugal 44 Serbia 47 Slovakia 52 Slovenia 53 Spain 54 Sweden 57 Switzerland 58 United Kingdom 61 Version Notes, ESS9 Appendix A3 POLITICAL PARTIES ESS9 edition 3.0 (published 10.12.20): Changes from previous edition: Additional countries: Denmark, Iceland. ESS9 edition 2.0 (published 15.06.20): Changes from previous edition: Additional countries: Croatia, Latvia, Lithuania, Montenegro, Portugal, Slovakia, Spain, Sweden. Austria 1. Political parties Language used in data file: German Year of last election: 2017 Official party names, English 1. Sozialdemokratische Partei Österreichs (SPÖ) - Social Democratic Party of Austria - 26.9 % names/translation, and size in last 2. Österreichische Volkspartei (ÖVP) - Austrian People's Party - 31.5 % election: 3. Freiheitliche Partei Österreichs (FPÖ) - Freedom Party of Austria - 26.0 % 4. Liste Peter Pilz (PILZ) - PILZ - 4.4 % 5. Die Grünen – Die Grüne Alternative (Grüne) - The Greens – The Green Alternative - 3.8 % 6. Kommunistische Partei Österreichs (KPÖ) - Communist Party of Austria - 0.8 % 7. NEOS – Das Neue Österreich und Liberales Forum (NEOS) - NEOS – The New Austria and Liberal Forum - 5.3 % 8. G!LT - Verein zur Förderung der Offenen Demokratie (GILT) - My Vote Counts! - 1.0 % Description of political parties listed 1. The Social Democratic Party (Sozialdemokratische Partei Österreichs, or SPÖ) is a social above democratic/center-left political party that was founded in 1888 as the Social Democratic Worker's Party (Sozialdemokratische Arbeiterpartei, or SDAP), when Victor Adler managed to unite the various opposing factions. -

Enquête Publique Environnementale Relative À L'approbation Du Contrat

Département du Val-de-Marne Département des Hauts-de-Seine Enquête publique environnementale relative à l’approbation du contrat de développement territorial « CAMPUS SCIENCES ET SANTE » du 27 mai 2013 au 29 juin 2013 RAPPORT et AVIS et CONCLUSIONS Commission d’enquête : Monsieur Jean-Pierre Maillard, président ; Mme Marie-José Albaret-Madarac et Monsieur Jean-François Briend, commissaires enquêteurs Enquête publique environnementale relative au contrat de développement territorial « CAMPUS SCIENCE ET SANTE » Ordonnance n° E13000033/77 du 3 avril 2013, arrêté inter préfectoral 2013/1461 SOMMAIRE 1. CONSIDERATIONS GENERERALES………………………………………………………… 5 1.1. Généralités sur les Contrats de Développement Territorial 1.2. Généralités sur la Vallée Scientifique de la Bièvre 1.3. Le CDT « Campus Sciences et Santé », objet de l’enquête 1.4. Cadre juridique et caractéristiques de l’enquête 1.5. Avis rendu sur le projet de contrat 2. ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L’ENQUETE……………………………… ….11 2.1. Désignation de la commission d’enquête 2.2. Modalités de l’enquête 2.3. Composition du dossier soumis à enquête 2.4. Publicité de l’enquête 2.5. Ouverture de l’enquête et permanences des commissaires enquêteurs 2.6. Visite des lieux 2.7. Communication des observations au porteur du projet 3. DEPOUILLEMENT DES OBSERVATIONS……………………………………………… ....20 3.1. Nature des observations 3.2. Synthèse quantitative des observations reçues 3.3. Synthèse qualitative des observations reçues 4. ANALYSE DES OBSERVATIONS...............................................................................…..24 4.1. Accueil du projet : 13 avis 4.2. La réduction des espaces verts et des terres horticoles, équipements sportifs : 7 avis 4.3. L’accroissement très significatif du nombre des logements sociaux : 7 avis 4.4. -

La Délibération Relative À La Composition De La CCSPL (Format

50 Séance ordinaire du conseil territorial du 16 mars 2021 EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DÉLIBÉRATION n°2021-03-16_2263 Composition de la Commission Consultative des Services Publics Locaux (CCSPL) Etablissement Public Territorial L'an deux mille vingt et un, le 16 mars à 18h00 les membres du Conseil de l'EPT Grand-Orly Seine Bièvre se sont réunis en Mairie de Vitry-sur-Seine, en séance ouverte par son président, Monsieur Leprêtre, sur convocation individuelle en date du 10 mars 2021. Conformément à l’article 6 de la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, la séance se déroule sans public, le caractère public de la séance étant respecté par sa retransmission en direct sur le site internet de l’EPT. Le quorum est ramené à un tiers des membres, chaque élu pouvant détenir deux pouvoirs Ville Nom Présent A donné pouvoir à Votes Villejuif Mme ABDOURAHAMANE Rakia Représentée LINEK P Vitry-sur-Seine M. AFFLATET Alain Représenté LESSLINGUE P Gentilly M. AGGOUNE Fatah Présent P Villeneuve-Saint-Georges Mme AMKIMEL Saloua Représentée DECROUY P Le Kremlin-Bicêtre Mme AZZOUG Anissa - Vitry-sur-Seine M. BELL-LLOCH Pierre Présent P Orly Mme BEN CHEIKH Imène Représentée JANODET P Vitry-sur-Seine M. BENBETKA Abdallah Représenté KABBOURI P Juvisy-sur-Orge M. BENETEAU Sébastien Présent P Vitry-sur-Seine M. BEN-MOHAMED Khaled Représenté KABBOURI P Juvisy-sur-Orge Mme BENSARSA REDA Lamia Représentée BENETEAU P Viry-Châtillon M. BERENGER Jérôme Représenté SAUERBACH P Savigny-sur-Orge Mme BERNET Lydia Représentée CONAN P Thiais M. -

Comparative Political Data Set, 1960-2019 Codebook

1 Codebook: Comparative Political Data Set, 1960-2019 Codebook: COMPARATIVE POLITICAL DATA SET 1960-2019 Klaus Armingeon, Sarah Engler and Lucas Leemann The Comparative Political Data Set 1960-2019 (CPDS) is a collection of political and institutional data which have been assembled in the context of the research projects “Die Handlungsspielräume des Nationalstaates” and “Critical junctures. An international comparison” directed by Klaus Armingeon and funded by the Swiss National Science Foundation. This data set consists of (mostly) annual data for 36 democratic OECD and/or EU- member countries for the period of 1960 to 2019. In all countries, political data were collected only for the democratic periods.1 The data set is suited for cross-national, longitudinal and pooled time-series analyses. The present data set combines and replaces the earlier versions “Comparative Political Data Set I” (data for 23 OECD countries from 1960 onwards) and the “Comparative Political Data Set III” (data for 36 OECD and/or EU member states from 1990 onwards). A variable has been added to identify former CPDS I countries. For additional detailed information on the composition of government in the 36 countries, please consult the “Supplement to the Comparative Political Data Set – Government Composition 1960-2019”, available on the CPDS website. The Comparative Political Data Set contains some additional demographic, socio- and economic variables. However, these variables are not the major concern of the project and are thus limited in scope. For more in-depth sources of these data, see the online databases of the OECD, Eurostat or AMECO. When using data from this data set, please quote both the data set and, where appropriate, the original source. -

Codebook: Government Composition, 1960-2019

Codebook: Government Composition, 1960-2019 Codebook: SUPPLEMENT TO THE COMPARATIVE POLITICAL DATA SET – GOVERNMENT COMPOSITION 1960-2019 Klaus Armingeon, Sarah Engler and Lucas Leemann The Supplement to the Comparative Political Data Set provides detailed information on party composition, reshuffles, duration, reason for termination and on the type of government for 36 democratic OECD and/or EU-member countries. The data begins in 1959 for the 23 countries formerly included in the CPDS I, respectively, in 1966 for Malta, in 1976 for Cyprus, in 1990 for Bulgaria, Czech Republic, Hungary, Romania and Slovakia, in 1991 for Poland, in 1992 for Estonia and Lithuania, in 1993 for Latvia and Slovenia and in 2000 for Croatia. In order to obtain information on both the change of ideological composition and the following gap between the new an old cabinet, the supplement contains alternative data for the year 1959. The government variables in the main Comparative Political Data Set are based upon the data presented in this supplement. When using data from this data set, please quote both the data set and, where appropriate, the original source. Please quote this data set as: Klaus Armingeon, Sarah Engler and Lucas Leemann. 2021. Supplement to the Comparative Political Data Set – Government Composition 1960-2019. Zurich: Institute of Political Science, University of Zurich. These (former) assistants have made major contributions to the dataset, without which CPDS would not exist. In chronological and descending order: Angela Odermatt, Virginia Wenger, Fiona Wiedemeier, Christian Isler, Laura Knöpfel, Sarah Engler, David Weisstanner, Panajotis Potolidis, Marlène Gerber, Philipp Leimgruber, Michelle Beyeler, and Sarah Menegal. -

Liste Des Elus Du Val-De-Marne

PREFECTURE DU VAL-DE-MARNE Cabinet du Préfet Service de la Représentation de l’Etat Bureau de la Communication Interministérielle Juin 2007 Com/répertoires/élus/liste tous élus LISTE DES ELUS DU VAL-DE-MARNE LES DEPUTES (12) Assemblée Nationale - Palais Bourbon - 126 rue de l'Université - 75007 PARIS 1ère Circonscription M. Henri PLAGNOL, Ancien Ministre, Député, Conseiller Général de Saint Maur des Fossés Centre 2ème Circonscription M. Laurent CATHALA, Ancien Ministre, Député, Maire de Créteil 3ème Circonscription M. Didier GONZALES, Député, Conseiller Général de Villeneuve-le-Roi, Maire de Villeneuve-le-Roi 4ème Circonscription M. Jacques Alain BENISTI, Député, Maire de Villiers s/ Marne 5ème Circonscription M. Gilles CARREZ, Député, Maire du Perreux s/ Marne 6ème Circonscription M. Patrick BEAUDOUIN, Député, Maire de Saint-Mandé 7ème Circonscription Mme Marie-Anne MONTCHAMP, Ancien Ministre, Députée, Conseillère Régionale d’IDF 8ème Circonscription M. Michel HERBILLON, Député, Maire de Maisons-Alfort 9ème Circonscription M. René ROUQUET, Député, Maire d’Alfortville, ancien Sénateur 10ème Circonscription M. Pierre GOSNAT, Député, Maire d’Ivry s/ Seine 11ème Circonscription M. Jean-Yves LE BOUILLONNEC, Député, Maire de Cachan 12ème Circonscription M. Richard DELL'AGNOLA, Député, Maire de Thiais LES SENATEURS (6) Sénat - Palais du Luxembourg - 15 rue de Vaugirard - 75006 PARIS - M. Christian CAMBON, Sénateur, Maire de Saint Maurice - M. Jean-Jacques JEGOU, Sénateur, Maire du Plessis Trévise - M. Serge LAGAUCHE, Sénateur - Mme Hélène LUC, Sénateur - Mme Catherine PROCACCIA, Sénateur, Conseillère Générale de Vincennes Ouest - M. Jean-François VOGUET, Sénateur, Maire de Fontenay-sous-Bois LES CONSEILLERS REGIONAUX (22) Conseil Régional d'Ile de France - 33 rue Barbet de Jouy - 75007 PARIS - Mme Laurence ABEILLE, Conseillère Régionale d’IDF - Mme Sylvie ALTMAN, Conseillère Régionale d’IDF, Maire-Adjointe de Villeneuve-Saint-Georges - M. -

Candidate Selection Procedures for the European Elections

DIRECTORATE GENERAL FOR INTERNAL POLICIES DIRECTORATE C - CITIZENS’ RIGHTS AND CONSTITUTIONAL AFFAIRS CONSTITUTIONAL AFFAIRS Candidate selection procedures for the European elections STUDY Abstract This study was prepared by the Centre d’étude de la vie politique (Cevipol), part of the Institute for European Studies (IEE) and the Faculté des sciences sociales et politiques (FSP) of the Université libre de Bruxelles (ULB). It provides a systematic and thorough account of candidate selection procedures for the European elections. It covers four aspects: (1) a general overview of candidate selection procedures in the major parties of all EU Member States; (2) a detailed account of the candidate selection procedures for a sample of countries/parties, based on an analysis of the formal and informal practices; (3) an investigation into the relations between national political parties, political groups in the EP, and the European political parties; and (4) the provision of recommendations as to how to improve the democratic quality of candidate selection for the European elections. PE 519.206 EN This document was requested by the European Parliament’s Committee on Constitutional Affairs. AUTHORS PILET Jean-Benoit VAN HAUTE Emilie KELBEL Camille RESPONSIBLE ADMINISTRATOR Petr NOVAK Policy Department C: Citizens' Rights and Constitutional Affairs European Parliament B-1047 Brussels E-mail: [email protected] LINGUISTIC VERSIONS Original: EN Translation: FR ABOUT THE EDITOR To contact the Policy Department or to subscribe to its monthly newsletter please write to: [email protected] Manuscript completed in May 2015. © European Parliament, Brussels, 2015. This document is available on the Internet at: http://www.europarl.europa.eu/studies DISCLAIMER The opinions expressed in this document are the sole responsibility of the author and do not necessarily represent the official position of the European Parliament. -

Codebook CPDS III 1990-2012

Codebook: COMPARATIVE POLITICAL DATA SET III 1990-2012 Klaus Armingeon, Laura Knöpfel, David Weisstanner and Sarah Engler The Comparative Political Data Set III 1990-2012 is a collection of political and institutional data. This data set consists of (mostly) annual data for a group of 36 OECD and/or EU- member countries for the period 1990-20121. The data are primarily from the data set created at the University of Berne, Institute of Political Science and funded by the Swiss National Science Foundation: The Comparative Political Data Set I (CPDS I). However, the present data set differs in several aspects from the CPDS I dataset. Compared to CPDS I Bulgaria, Croatia, Cyprus (Greek part), Czech Republic, Estonia, Hungary, Latvia, Lithuania, Malta, Poland, Romania, Slovakia and Slovenia have been added. The present data set is suited for cross-national, longitudinal and pooled time series analyses. The data set contains some additional demographic, socio- and economic variables. However, these variables are not the major concern of the project and are thus limited in scope. For more in-depth sources of these data, see the online databases of the OECD. For trade union membership, excellent data for European trade unions is provided by Jelle Visser (2013). When using the data from this data set, please quote both the data set and, where appropriate, the original source. This data set is to be cited as: Klaus Armingeon, Laura Knöpfel, David Weisstanner and Sarah Engler. 2014. Comparative Political Data Set III 1990-2012. Bern: Institute of Political Science, University of Berne. Last updated: 2014-09-30 1 Data for former communist countries begin in 1990 for Bulgaria, Cyprus, Czech Republic, Hungary, Malta, Romania and Slovakia, in 1991 for Poland, in 1992 for Estonia and Lithuania, in 1993 for Lativa and Slovenia and in 2000 for Croatia. -

Appendix 1A: List of Government Parties September 12, 2016

Updating the Party Government data set‡ Public Release Version 2.0 Appendix 1a: List of Government Parties September 12, 2016 Katsunori Seki§ Laron K. Williams¶ ‡If you use this data set, please cite: Seki, Katsunori and Laron K. Williams. 2014. “Updating the Party Government Data Set.” Electoral Studies. 34: 270–279. §Collaborative Research Center SFB 884, University of Mannheim; [email protected] ¶Department of Political Science, University of Missouri; [email protected] List of Government Parties Notes: This appendix presents the list of government parties that appear in “Data Set 1: Governments.” Since the purpose of this appendix is to list parties that were in government, no information is provided for parties that have never been in government in our sample (i.e, opposition parties). This is an updated and revised list of government parties and their ideological position that were first provided by WKB (2011). Therefore, countries that did not appear in WKB (2011) have no list of government parties in this update. Those countries include Bangladesh, Botswana, Czechoslovakia, Guyana, Jamaica, Namibia, Pakistan, South Africa, and Sri Lanka. For some countries in which new parties are frequently formed and/or political parties are frequently dissolved, we noted the year (and month) in which a political party was established. Note that this was done in order to facilitate our data collection, and therefore that information is not comprehensive. 2 Australia List of Governing Parties Australian Labor Party ALP Country Party -

The French Party System Forms a Benchmark Study of the State of Party Politics in France

evans cover 5/2/03 2:37 PM Page 1 THE FRENCH PARTY SYSTEM THE FRENCHPARTY This book provides a complete overview of political parties in France. The social and ideological profiles of all the major parties are analysed chapter by chapter, highlighting their principal functions and dynamics within the system. This examination is THE complemented by analyses of bloc and system features, including the pluralist left, Europe, and the ideological space in which the parties operate. In particular, the book addresses the impressive FRENCH capacity of French parties and their leaders to adapt themselves to the changing concerns of their electorates and to a shifting PARTY institutional context. Contrary to the apparently fragmentary system and increasingly hostile clashes between political personalities, the continuities in the French political system seem SYSTEM destined to persist. Drawing on the expertise of its French and British contributors, The French party system forms a benchmark study of the state of party politics in France. It will be an essential text for all students of Edited by French politics and parties, and of interest to students of European Evans Jocelyn Evans politics more generally. ed. Jocelyn Evans is Lecturer in Politics at the University of Salford The French party system The French party system edited by Jocelyn A. J. Evans Manchester University Press Manchester and New York distributed exclusively in the USA by Palgrave Copyright © Manchester University Press 2003 While copyright in the volume as a whole is vested in Manchester University Press, copyright in individual chapters belongs to their respective authors. This electronic version has been made freely available under a Creative Commons (CC-BY-NC-ND) licence, which permits non-commercial use, distribution and reproduction provided the author(s) and Manchester University Press are fully cited and no modifications or adaptations are made. -

Activity Report

ACTIVITY REPORT O4 O6 O8 EDITORIAL SYCTOM'S TREATMENT – IDENTITY FACILITIES CARD – – 10 12 14 KEY HIGHLIGHTS PERFORMANCE FIGURES – AND EFFICIENCY – – 16 Reconstruction of the Ivry/ Paris XIII centre moving on the right track 18 2019, Syctom prepares proactively for the extension of sorting instructions 20 Modernisation for enhanced performance 24 34 APPENDIX PROXIMITY LEADING BY EXAMPLE TECHNICAL AND AND MOBILISATION AND INNOVATION FINANCIAL REPORT 2019 – – – 26 Working together to take 36 Cométha: innovation to fuel 53 Budget on the Great Challenge renewable energies 56 Annual report on the price 28 An influential voice 38 Committed on a daily basis, and quality of the public waste in debates on all fronts disposal service 30 Continued grassroots 42 Innovating today to build 62 Detailed operations report presence our tomorrow Jacques GAUTIER 4 – President of Syctom since october 2017 REDOUBLING OUR VIGILANCE TO GUARANTEE THE CONTINUITY AND QUALITY OF THE PUBLIC WASTE TREATMENT SERVICE EDITORIAL Jacques Gautier, soon to step down from the position in a decline in the prices of the materials we sort and he has held since October 2017 at the helm of Syctom, resell. This trend will not only weigh on our economic looks back on the events that made 2019 a pivotal year, model, but it will also jeopardise the efforts made to on the measures taken during the Covid-19 health “save the planet”, at a time when we must more than crisis to ensure the continuity of Syctom’s mission, ever reduce waste production, and recycle and reuse as well as on the challenges to take on in the future, better. -

Latvia by Kārlis Bukovskis and Andris Sprūds

Latvia by Kārlis Bukovskis and Andris Sprūds Capital: Riga Population: 1.98 million GNI/capita, PPP: US$ 24,220 Source: World Bank World Development Indicators. Nations in Transit Ratings and Averaged Scores 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 National Democratic 2.00 2.50 2.50 2.25 2.25 2.25 2.00 2.00 2.00 2.00 Governance Electoral Process 2.00 2.00 2.00 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 Civil Society 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 Independent Media 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 2.00 2.00 2.00 2.00 Local Democratic 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25 Governance Judicial Framework 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.50 and Independence Corruption 3.00 3.25 3.25 3.50 3.25 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 Democracy Score 2.07 2.18 2.18 2.14 2.11 2.07 2.07 2.07 2.07 2.04 NOTE: The ratings reflect the consensus of Freedom House, its academic advisers, and the author(s) of this report. If consensus cannot be reached, Freedom House is responsible for the final ratings. The ratings are based on a scale of 1 to 7, with 1 representing the highest level of democratic progress and 7 the lowest.