11701-19-A0330 RVH Landmarke 8

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

WANDERN IM HARZ WANDERN (Hier Fehlt N Ch Die

WANDERN IM HARZ WANDERN (hier fehlt n ch die Harzklub Tanne) IM HARZ Wander e Wanderungen für fürjedermann jederma 2019/20205 Fe ruar 20 is Dezem er von März 20195 bis März 2020 5 mit Wan erf rer mit Wanderführern derder Harzklub-ZweigvereineHarzkl -Zwei erei e WanWanderungenderungen unter fachkundigerf chkundi er Führung Führung Herausgeber: Harzklub e.V. HerAmausge Alten er: Bahnhof Harzkl 5a e V 38678Ba Clausthal-Zellerfeldfstraße 5a Cla st al-Zellerfeld Tel. 0 53 23 / 8 17 58 • Fax 0 53 23 / 8 12 21 Tel : 0 53 23 / 8 17 58 • Fax 0 53 23 / 8 12 21 Homepage: www.harzklub.de HomE-Mail:epage: ttp://[email protected] arz lu e E-Mail: i f @ arzkl de Titelfoto: Zweigverein Lamspringe Wo steht was? Vorwort 4 Allgemeine Harzklub-Termine 8 Tipps für alle 13 Mehrtages- und Wochenendwanderungen 17 Regelmäßig wiederkehrende Wanderungen 17 Wanderungen am Grünen Band 19 Tageswanderungen 20 Sonntagswanderungen im Karstgebiet 112 Was bietet und leistet der Harzklub? 121 Hinweise und Auskünfte 124 Orientierung 128 UTM-Daten 129 Wanderheime des Harzklubs 131 Wander-Fitness-Pass und Deutsches Wanderabzeichen 133 Harzklub-Hauptverein 134 Ansprechpartner der Zweigvereine 137 Wandergaststätten 143 Beitrittserklärung mit Abo-Bestellung "Der Harz" 153 Wanderheft „Wanderungen für jedermann 2019“ mit dem Harzklub e.V. Vorwort des Präsidenten - 30 Jahre „Freier Brocken“ Liebe Wanderfreundinnen und Wanderfreunde, sehr geehrte Freunde des Harzes, der Harzklub e.V. ist mit seinen 87 Zweigvereinen und 13.000 ehrenamtlichen Mitgliedern flächendeckend im gesamten Harz, in den drei Bundesländern Niedersachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen aktiv. Seit der Gründung im Jahre 1886 war und ist es der Harzklub, welcher die Grundlagen dafür geschaffen hat, dass der Harz zu einer attraktiven Wanderregion wurde. -

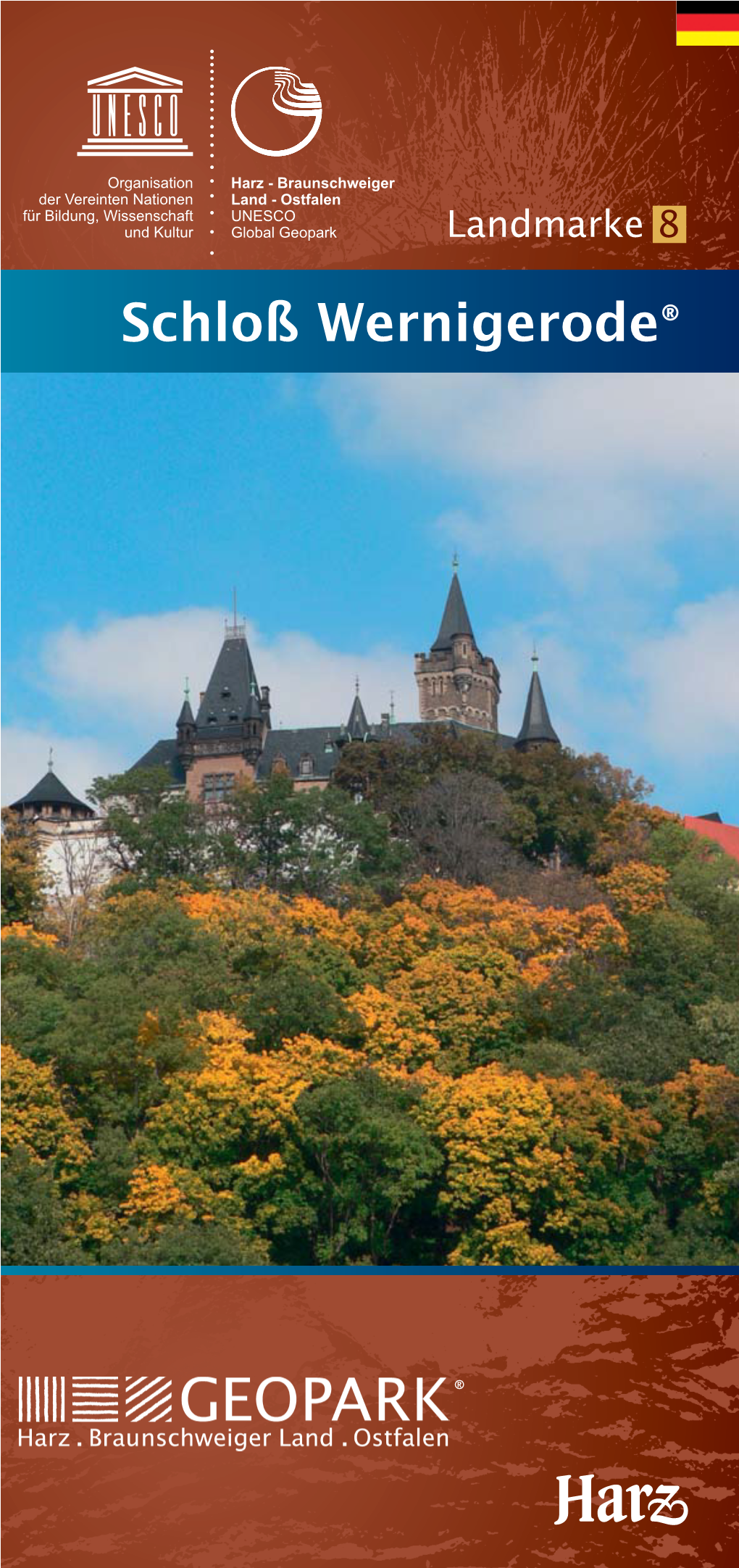

Wernigerode Castle

Landmark 8 Wernigerode Castle ® On the 17th of November, 2015, during the 38th UNESCO General Assembly, the 195 member states of the United Nations resolved to introduce a new title. As a result, Geoparks can be distinguished as UNESCO Global Geoparks. Among the fi rst 120 UNESCO Global Geoparks, spread throughout 33 countries around the world, is Geopark Harz · Braunschweiger Land · Ostfalen. UNESCO-Geoparks are clearly defi ned, unique areas, in which locations and landscapes of international geological importance are found. They are operated by organisations which, with the involvement of the local population, campaign for the protection of geological heritage, for environmental education and for sustainable regional development. 22 Königslutter 28 ® 1 cm = 16,15 miles 20 Oschersleben 27 18 14 Goslar Halberstadt 3 2 8 1 QuedlinburgQ 4 OsterodeOsterodedee a.H.a.Ha 9 11 5 131 15 16 6 10 17 19 7 Sangerhausen NordhausenNdh 12 21 As early as 2004, 25 Geoparks in Europe and China had founded the Global Geoparks Network (GGN). In autumn of that year Geopark Harz · Braunschweiger Land · Ostfalen became part of the network. In addition, there are various regional networks, among them the European Geoparks Network (EGN). These coordinate international cooperation. In the above overview map you can see the locations of all UNESCO Global Geoparks in Europe, including UNESCO Global Geopark Harz · Braunschweiger Land · Ostfalen and the borders of its parts. Historism 1 Wernigerode Castle Originally, a medieval fortress crowned the promontory of the Agnesberg. After the devastating ravages of the 30-Years-War (1618 – 1648), the work of reconstructing the fortress as a Baroque residence castle began under the Count ERNST OF STOLBERG-WERNIGERODE (1716 – 1778). -

Amtsblatt Stadt Wernigerode

AMTSBLATT STADT WERNIGERODE Wernigerode, 30. November 2019 27. Jahrgang // Nr. 12/19 © AdobeStock/Irina Schmidt 95 Die Die Glasmanufaktur GlasErlebniswelt HARZKRISTALL vereint Erlebnis, Abenteuer, Erholung, Spaß und 98 kulinarischen Genuss an einem Ort. IM HARZ Wernigerodes Altstadt glänzt im festlichen Gewand 100 HEISS AUF EIS ... Die Kulisse ist traumhaft und die Architektur einzigartig! Mit dem Beginn der Vorweihnachtszeit können sich ERÖFFNUNG WEIHNACHTSMARKT HÖHEPUNKTE ZUR WEIHNACHTSZEITMitten in Schierke, am Fuße des Brockens gelegen, können Eislauffreunde von November bis März ihre Runden in der Schierker Feuerstein Arena drehen und einen Mix an Kultur- und Sportveranstaltungen erleben. Kommen Sie vorbei! Besucher der Wernigeröder Innenstadt auf ein stim- Der Wernigeröder Weihnachtsmarkt wurde am Wernigeröder Wintermarkt vom 29. mungsvolles Weihnachtsangebot mit vielen hand- 14. Dezember Freitag, 29. November 2019 um 17 Uhr auf dem November WEIHNACHTSKUGELN2019 bis zum 6. Januar SELBST BEMALEN gefertigten Produkten, kulinarischen Leckereien historischen Marktplatz durch Oberbürgermeister 2020 // WinterSchloss Wernigerode 15. Dezember und natürlich Glühwein in allen Varianten freuen. DER NIKOLAUS IST DA! Au� d�� Ku�e�, Peter Gaffert eröffnet. Wie in den vergangenen vom 25. DezemberAm 3. Advent 2019 ���bis i�, lo�! zum 4. E�nfa�� �r���ha� � einen Halt an der Glasmanufaktur macht der Nikolaus K��i� �! und liest zauberhafte Weihnachts- Außerdem wird es verschiedene Bühnenprogram- geschichten vor. Jahren schnitt das Stadtoberhaupt den großen Januar 2020 // WeihnachtsmarktEi�sto�ks����ß�� in Geschichten im Weihnachtsland – m�� wa� N��e�! me, viele Adventskonzerte, diverse Bastelangebote jeweils um 11 Uhr, 12 Uhr, 13 Uhr 14.30 Uhr: : Weihnachtsstollen an und hieß alle Gäste und Ein- der SchierkerPetterson &Feuerstein Findus Arena am kostenloses Kindertheater Informationen und Tipps in der Glaskugel für die Adventszeit und vieles mehr zu entdecken geben. -

Zur Höhenverbreitung Der Wespenspinne Argiope

ZOBODAT - www.zobodat.at Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database Digitale Literatur/Digital Literature Zeitschrift/Journal: Abhandlungen und Berichte aus dem Museum Heineanum Jahr/Year: 1996 Band/Volume: 3_1996 Autor(en)/Author(s): Sacher Peter, Seifert Sandy Artikel/Article: Zur Höhenverbreitung der Wespenspinne Argiope bruennichi im Harz (Araneida: Araneidae) Altitudinal distribution of orb-weaver Argiope bruennichi in the Harz Mountains (Araneida: Araneidae) 67-77 Aus dem Nationalpark Hochharz Zur Höhenverbreitung der Wespenspinne Argiope bruennichi im Harz (Araneida: Araneidae) Altitudinal distribution of orb-weaverArgiope bruennichi in the Harz Mountains (Araneida: Araneidae) Von Peter Sacher und Sandy Seifert Summary: The present paper contains information on the distribution of orb-weaverArgiope bruennichi in the Harz Mountains. 33 localities in different altitude levels were examined in late summer and autumn of 1996. Populations with reproduction were found at 21 of 23 localities up to appo- ximate 500 m above sea-level. In higher regions the species was present at 6 to 10 localities. In all cases very few specimen could be found there, retar ded and mostly single individuals. In autumn they had disappeared without any reproduction. The height boarder is determined by the climatic conditions, therefore it might vary considerably. In regions higher than 700 m reproduction is rat her unlikely to happen. Very often the temperatures in summer and autumn are too low to allow complete development. 1. Vorbemerkungen und Zielstellung Der auffällige Ausbreitungsvorgang vonArgiope bruennichi (S copoli , 1772) ist in den letzten Jahrzehnten Gegenstand zahlreicher Veröffentlichungen gewesen. Diese nach W iehle (1931) mediterrane Art hat ihr Verbreitungsgebiet in unserem Jahrhundert immens erweitert. -

Amtsblatt Stadt Wernigerode

AMTSBLATT STADT WERNIGERODE Wernigerode, 19. Dezember 2015 24. Jahrgang // Nr. 1/16 © Stadt Wernigerode Grußwort zu Weihnachten und dem Jahreswechsel 2015/16 Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, Wieder einmal können wir sagen: »Unsere Weihnachten steht vor der Tür, die letzten Tage des Stadt ist schöner geworden«. Sowohl öffentliche Jahres laden uns ein, innezuhalten, Ruhe zu finden als auch private Bauherren haben dazu beigetra- und Zeit mit denen zu verbringen, die wir lieben. gen, dass Häuser und Straßen instandgesetzt und Ich möchte Ihnen zunächst für die verbleibenden saniert werden konnten. Dazu gehören aus städti- Stunden des Jahres ein wenig Ruhe und Entspan- scher Sicht die Sanierung der Wasserstraße in Ben- nung wünschen, auch wenn ich weiß, dass es für zingerode, die Fertigstellung des Viertels rund um viele noch eine turbulente Zeit werden wird. Den- die Große und Kleine Ziegelstraße und die Quar- noch: nehmen Sie sich eine Stunde mehr Zeit für tiersentwicklung rund um die Plemnitz- und Geor- Ihre Kinder, für Ihre Familie, Ihre Freunde – aber giistraße. Viel beschäftigt hat uns auch der Ausbau auch für sich selbst. der Bundesstraße in Nöschenrode, die nunmehr seit Der Jahreswechsel ist traditionell der Anlass, die einigen Wochen wieder für den Verkehr freigege- Gedanken in das vergangene Jahr zurückschweifen ben ist. Gemeinsam mit vielen Partnern versuchen und Ereignisse Revue passieren zu lassen. wir hier bei der Neuaufstellung des Bundesver- 2015 war ein erfolgreiches, spannendes und kehrswegeplanes für eine Umgehungsstraße zu aufregendes Jahr für Wernigerode und seine Orts- kämpfen, damit der Ortsteil Nöschenrode nachhal- teile. Vieles ist durch das konstruktive Miteinander tig vom Durchgangsverkehr entlastet werden kann. -

DI 06, SA 02/9 Auf Dem Höhenweg Am Harzrand Entlang

Wandern, Lehr-/Naturerlebnispfade (für Naturerlebnispunkte) DWT 2014 - DI 06, SA 02/9 Auf dem Höhenweg am Harzrand entlang Länge: 10 km Start: Heimburg Steigung:+ 303 m / - 52 m Ziel: Innenstadt Wernigerode unterhalb des Lustgartens Dauer: ca. 4 Stunden Überblick sodass die Burg vollständig zerfiel und als Steinbruch für Baumaterial genutzt wurde. Nach dem Erlöschen des Harzklub-Wandertipp zum Deutschen Wandertag 2014. Geschlechts der Regensteiner 1599 fiel das Lehen an deren Hinweis: Die Wanderführer behalten sich vor, beim offiziellen Lehnsherr, den Herzog von Braunschweig, zurück. Heimburg DWT-Termin die Tour bei Bedarf zu modifizieren. gehörte bis 1945 zum braunschweigischen Kreis Blankenburg und gelangte 1952 an den Kreis Wernigerode des DDR-Bezirks Magdeburg. Seit dem Inkrafttreten der Kreisgebietsreform am 1. Juli 2007 gehört Heimburg zum Landkreis Harz. Am 1. Januar 2010 wurde die bis dahin selbstständige Gemeinde Heimburg zusammen mit den Gemeinden Cattenstedt, Hüttenrode, Wienrode und Timmenrode sowie der Stadt Derenburg in die Stadt Blankenburg (Harz) eingemeindet. Der Ziegenberg bei Heimburg ist ein 88,4 ha großes Naturschutzgebiet zwischen Heimburg und Benzingerode. Das Heimburg und Regenstein im Landschaftsschutzgebiet Harz und Vorländer liegende Naturschutzgebiet weist neben Halbtrockenrasen, Tourbeschreibung Gebüschfluren und Kiefernwäldern auch Feuchtwiesenareale auf. Es liegt auf dem langgestreckten Hügelareal des Streckenwanderung: Heimburg - Struvenburg - Austberg - namensgebenden Ziegenbergs bei Heimburg im Südosten -

Deutsche Nationalbibliografie 2017 B 22

Deutsche Nationalbibliografie Reihe B Monografien und Periodika außerhalb des Verlagsbuchhandels Wöchentliches Verzeichnis Jahrgang: 2017 B 22 Stand: 31. Mai 2017 Deutsche Nationalbibliothek (Leipzig, Frankfurt am Main) 2017 ISSN 1869-3954 urn:nbn:de:101-201612064583 2 Hinweise Die Deutsche Nationalbibliografie erfasst eingesandte Pflichtexemplare in Deutschland veröffentlichter Medienwerke, aber auch im Ausland veröffentlichte deutschsprachige Medienwerke, Übersetzungen deutschsprachiger Medienwerke in andere Sprachen und fremdsprachige Medienwerke über Deutschland im Original. Grundlage für die Anzeige ist das Gesetz über die Deutsche Nationalbibliothek (DNBG) vom 22. Juni 2006 (BGBl. I, S. 1338). Monografien und Periodika (Zeitschriften, zeitschriftenartige Reihen und Loseblattausgaben) werden in ihren unterschiedlichen Erscheinungsformen (z.B. Papierausgabe, Mikroform, Diaserie, AV-Medium, elektronische Offline-Publikationen, Arbeitstransparentsammlung oder Tonträger) angezeigt. Alle verzeichneten Titel enthalten einen Link zur Anzeige im Portalkatalog der Deutschen Nationalbibliothek und alle vorhandenen URLs z.B. von Inhaltsverzeichnissen sind als Link hinterlegt. In Reihe B werden Medienwerke, die außerhalb des Ver- den, sofern sie eine eigene Sachgruppe haben, innerhalb lagsbuchhandels erscheinen, angezeigt. Außerhalb des der eigenen Sachgruppe aufgeführt, ansonsten unter der Verlagsbuchhandels erschienene Medienwerke die von Sachgruppe des Gesamtwerkes. Innerhalb der Sachgrup- gewerbsmäßigen Verlagen vertrieben werden, werden -

Stadt Wernigerode

AMTSBLATT STADT WERNIGERODE Wernigerode, 30. Januar 2016 24. Jahrgang // Nr. 02/16 © Matthias Bein Schierker Wintersportwochen locken vom 30. Januar bis 14. Februar Viel Abwechslung und ein tolles winterliches Pro- zu Fuß mit Brocken Benno auf den höchste Berg . gramm kann man vom 30. Januar bis 14. Februar des Nordens oder abends beim Fackelschein mit bei den Schierker Wintersportwochen erleben. Un- dem Nachtwächter« weiß der stellvertretende ter den prallgefüllten Angeboten gibt es auch eini- Geschäftsführer zu berichten. »Bei abwechslungs- ge Höhepunkte. »So z.B. das Iglu-Fest im Kurpark reichen Vorträgen über die Luchse im Harz oder zur Eröffnung am 30. Januar. Hier können Kinder über Goethes Harzreisen erhalten Sie erstaunliche ab 10 Uhr mit ihren Eltern zu Iglubaumeistern wer- Informationen und Fakten. Ebenso gibt es tägliche den« informiert Roman Müller von der Werniger- Angebote zum Skilanglauflernen und die Aprés Ski öder Tourismus GmbH. »Zum Aufwärmen kann Partys am Parkhaus »Am Winterbergtor« werden anschließend das Puppentheater in der Tourist- für gute Stimmung sorgen. Alle Angebote und Information besucht werden.« das komplette Programm findet man hier: www. »Beim Schneefasching am 3. und 10. Februar schierke-am-brocken.de oder in der Tourist-Infor- können sich alle Verkleidungswütigen im Schierker mation Schierke. Witterungs- und schneebedingte Kurpark amüsieren. Am Ende gewinnt das schönste Änderungen können eintreten. Darüber erhalten Kostüm einen Preis. Und wer schon immer einmal Sie Informationen unter 039455 8680. wissen wollte, welche Aufgaben die Bergwacht Foto von links: Lars Spanger von der Ski-Out- im Winter zu bewerkstelligen hat, der sollte sich doorschule Schierke, Ilona Baxmann und Thomas sonntags die Vorführungen im Loipenhaus und im Müller von der Wernigeröder Tourismus GmbH so- Kurpark anschauen. -

Neufunde Und Nachträge Zur „Neuen Flora Von Halberstadt66 5. Mitteilung

ZOBODAT - www.zobodat.at Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database Digitale Literatur/Digital Literature Zeitschrift/Journal: Abhandlungen und Berichte aus dem Museum Heineanum Jahr/Year: 2001 Band/Volume: 5_2001 Autor(en)/Author(s): Herdam Hagen Artikel/Article: Neufunde und Nachträge zur „Neuen Flora von Halberstadt66 5. Mitteilung New records and supplementary notes to the „New Flora of Halberstadt66 5th contribution 15-87 Abh. Ber. Mus. Heineanum 5 (2001): 15-87 Aus dem Botanischen Arbeitskreis Nordharz e.V. Neufunde und Nachträge zur „Neuen Flora von Halberstadt66 5. Mitteilung New records and supplementary notes to the „New Flora of Halberstadt66 5th contribution Zusammengestellt vonHagen Herdam Summary: For the northern Harz mountains and the adjacent lowland region the part belonging to Sachsen-Anhalt) an account on new records of ferns and flowering plants, mainly from the years 1999 and 2000, is given. First records for certain grid units of the area are reported for all species. For rare or endangered species other remarkable observations are recorded, too. Besides, results of revision of herbarium material and botanical bibliography are submitted. Einleitung Im Untersuchungsgebiet des Botanischen Arbeitskreises Nordharz e.V. sind auch in den Jah ren 1999 und 2000 zahlreiche Neu- und Wiederfunde von Pflanzen bekannt geworden. In den folgenden Darlegungen sind neue Beobachtungen, Erkenntnisse oder Angaben aus der Literatur, durch die sich der Status der Art im jeweiligen Meßtischblattquadranten gegenü ber dem in der o. g. „Flora“ und den „Neufunden und Nachträgen ...“ (Herdam 1994a, 1994b, 1996, 1998) gegebenen Stand verändert, durch Fettdruck der Nummer hervorgehoben. In die sen Fällen müßten ein entsprechendes Symbol in der Karte der Art nachgetragen bzw. -

Voigt1, Hilmar Von Eynatten2, Hans-Joachim Franzke3

Acta Geologica Polonica, Vol. 54 (2004), No. 4, pp. 673-694 Late Cretaceous unconformities in the Subhercynian Cretaceous Basin (Germany) THOMAS VOIGT1, HILMAR VON EYNATTEN2, HANS-JOACHIM FRANZKE3 1Institut für Geowissenschaften, Universität Jena, Burgweg 11, D-07749 Jena 2Geowissenschaftliches Zentrum der Universität Göttingen, Goldschmidtstr. 3, D-37077 Göttingen 3Institut für Geologie & Paläontologie, Technische Universität Clausthal, Leibnitzstraße 10, D-38678 Clausthal-Zellerfeld ABSTRACT: VOIGT, T., VON EYNATTEN, H. & FRANZKE, H.-J. 2004. Late Cretaceous unconformities in the Subhercynian Cretaceous Basin (Germany). Acta Geologica Polonica, 54 (4), 673-694. Warszawa. In the Subhercynian Cretaceous Basin, six Upper Cretaceous angular unconformities can be observed. The first uncon- formity, at the base of the Cenomanian transgressive deposits, is not related to the development of the basin. While the second (Lower to Middle Coniacian) unconformity is almost limited to the northern basin margin, four unconformities are developed at the Harznordrand Thrust and span the short period from the Middle Santonian to the late Early Campanian (about 3 Ma). The intra-Coniacian unconformity at the northern basin margin proves tilting of the basin floor to the south-east and is possibly related to the development of the thrust too. The Santonian to Campanian unconfor- mities at the Harznordrand Thrust reflect the formation of a continuously growing fault-propagation fold. Deposition above unconformities occurred when the rate of eustatic sea-level rise exceeded thrusting rate. Transgressions occurred in the earliest Middle Santonian, in the Late Santonian (intra-Marsupites Zone), in the earliest Campanian (granu- lataquadrata Zone) and in the late Early Campanian (Offaster pilula Zone). The ages of unconformities correlate well with the transgressive pulses proved in Western and Middle Europe and are not related to discrete deformational events. -

Karl Regius T» Magdeburg Mit 5 Abbildungen, 1 Tabelle Und 1 Karte

ZOBODAT - www.zobodat.at Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database Digitale Literatur/Digital Literature Zeitschrift/Journal: Naturkundliche Jahresberichte des Museum Heineanum Jahr/Year: 1966 Band/Volume: 1_1966 Autor(en)/Author(s): Regius Karl Artikel/Article: Beiträge zur Molluskenfauna des Nordharzes, seines Vorlandes und des Großen Bruchs bei Oschersleben 21-66 Naturkundliche Jahresberichte I 86-93 21-66 Museum Heineanum Beiträge zur Mollnskenfauna des Nordharzes, seines Vor landes und des Großen Brndis bei Osdiersleben von Karl Regius t» Magdeburg Mit 5 Abbildungen, 1 Tabelle und 1 Karte Noch während der letzten Arbeiten am Manuskript erreichte uns die Nach richt vom plötzlichen Ableben unseres verehrten Karl Regius, für alle, die sich noch im vergangenen Jahr auf gemeinsamen Exkursionen von seiner erstaunlichen Vitalität überzeugen konnten, überraschend und schmerz lich.Trotz seines Optimismus’, junge Kräfte am Werk zu sehen, hinterläßt sein Tod eine nur schwer zu schließende Lücke. Für die angenehme und anregende Zusammenarbeit wollen wir auch mit der Sorge um die Fort setzung seines Werkes danken. Der Herausgeber Einleitung Wer sich über die Molluskenfauna des Harzes und seines nördlichen Vor landes orientieren will, greift auch heute noch zum „GOLDFUSS“. Dieses Standardwerk ist aber immer hin schon 65 Jahre alt, und die Zitate sind vielfach aus über 110 Jahre alten Publikationen des Archidiakons A. SCHMIDT in Aschersleben übernommen. Inzwischen ist wenig erschienen, doch sind erfreulicherweise jüngere Kräfte am Werk, die einen Fort schritt bedeuten. In meinem Bestreben, ebenfalls zur weiteren Kenntnis beizutragen, wurde im vom Leiter des MUSEUM HEINEANUM in Halberstadt, K. HANDTKE, tatkräftig unterstützt. Mit seiner Hilfe und einigen, dem Museum naheste henden Molluskenfreunden, war es möglich, die Fundortnachweise zu er höhen. -

Kartenausschnitt-Final.Indd

t s an D Kepper- Berg B 244 tr. 139 m ds Emersleben L 84 Fel K 1362 Neu Runstedt L 24 Groß Quenstedt Dalldorf B o d Klein Quenstedt e K 1330 B 81 Deesdorf r o T Schachdorf m I Ströbeck K 1325 B 79 L 83 H K 1327 u K 1320 Langeln Danstedt y l a n d s t r . B 245 e m em . olt r tr. H t fs s ho f ahn r B o K 1324 Bleich str. Wehrstedt D Heudeber A K 1319 Blei c h Halberstadt str . Adersleben Hetebo matzfeld K 1328 r. K 1325 t g zs e W ar w Bo e e H in d r Mahndorf te n S i L 73 g e L 86 e Wegeleben r m ö K 1329 tem d L 84 Hol e r S t ner Str. r slebe . r Ha Bl Rodersdorf e B 79 ic hst r. L 66 Blankenburger nigerode-Nord Kopf C 178 m 18 Derenburg Harsleben L 24 Spiegelsberge 180 m Bo B d e Holtemme L 82 Minsleben Markberg 203 m B 244 Reddeber e m Klusberge S oltem e H lk 192 m e r. Silstedt sst g n K 1321 u tr. eh s Böhnshausen mg U arz H ustberg 268 m Hedersleben Langenstein D K 1346 Wernigerode-Mitte Charlottenlust 19 Eisken Fuchsklippe Harzblick Berg k 198 m 8Krähenhütte K 212 m Stadtfeld G Kaiserhöhe Weden Hoppelberg 201 m Hausneindorf Horstberg e Wedderstedt Berg 308 m Kleiner d 288 m o Burgbreite 212 m Thekenberg B 10 Dornberg 195 m Austberg 204 m 292 m Tönnigsberg Hinter Thyrstein e Wernigerode Benzingerode L 85 252 m Berge m (Tierstein) 184 m Ditfurt m Ziegelberg e Ziegenberg 230 m l t 335 m Ho 286 m Agnesberg 395 m 11 Schusterberg Selke Nöschenrode Struvenberg M Burgberg 227 m Blockshornberg ü 306 m Gatersleben hl Stapenberg 281 m L 66 320 m en tal Heimburg M 443 m üh Ziegenberg le n 316 m ta Braunkohlberg l Mittelberg Börnecke 388