„Organisiert Die Welt!“

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

WILLY BRANDT Die Nobelpreiskampagne Für Carl Von

WILLY BRANDT Die Nobelpreiskampagne für Carl von Ossietzky Der Träger des Nobel-Friedenspreises von 1935 hat die ihm im November '36 zuerkannte Auszeichnung nur um knappe anderthalb Jahre überlebt. Daß sein Name weiterlebt, davon zeugen die Erinnerungen an seinen Tod vor nunmehr fünfzig Jahren, Anfang Mai '38. Daß die Erinnerung an ihn und auch an die mit seinem Namen verbundene Kampagne wachgehalten wird, erscheint mir wichtig - über den Tag hinaus. Der Universität Oldenburg möchte ich Dank sagen, nicht nur für die Einladung und für die Veranstaltungen dieser Tage, sondern auch dafür, daß sie ein Symbol des Widerstandes gegen die Gewaltherrschaft zu ihrem eigenen gemacht hat. Ich habe schon bei früherer Gelegenheit von der "Friedenspreiskampagne gegen Hitler" gesprochen und bin nun gebeten worden, die Kampagne als "ein Zeichen inter- nationaler Verbundenheit mit dem anderen Deutschland" zu würdigen. Dies tue ich schon deshalb gern, weil es mir Gele- genheit gibt, an Worte anzuknüpfen, die Teil meiner Nobel- preis-Rede vom Dezember 1971 waren. Die Ehrung Ossietz- kys fünfunddreißig Jahre zuvor, sagte ich damals, sei ein Sieg über die Barbarei gewesen. Deshalb liege mir daran, "dem Nobelkomitee im Namen eines freien Deutschland dafür in aller Form einen späten Dank auszusprechen." Gleichzeitig grüßte ich damals, wie ich es auch heute tue, "die ehemalige Résistance in allen Ländern" und verband damit ein Wort der Ermutigung für all diejenigen, "die sich um - 6 - WILLY BRANDT _________________________________________________ Menschen kümmern, die wegen ihrer Überzeugung gefangen- gehalten oder auf andere Weise verfolgt werden." Es gibt in der Tat - historisch wie aktuell - gute Gründe, jenen geistreichen und furchtlosen Schriftsteller vor dem Vergessen zu bewahren, den Martin Greiffenhagen "Dreyfus und Zola in einer Person" genannt hat - mit dem bitteren Zusatz, ein Nationalheld sei "unser Zola" nicht geworden. -

The Nobel Peace Prize

TITLE: Learning From Peace Makers OVERVIEW: Students examine The Dalai Lama as a Nobel Laureate and compare / contrast his contributions to the world with the contributions of other Nobel Laureates. SUBJECT AREA / GRADE LEVEL: Civics and Government 7 / 12 STATE CONTENT STANDARDS / BENCHMARKS: -Identify, research, and clarify an event, issue, problem or phenomenon of significance to society. -Gather, use, and evaluate researched information to support analysis and conclusions. OBJECTIVES: The student will demonstrate the ability to... -know and understand The Dalai Lama as an advocate for peace. -research and report the contributions of others who are recognized as advocates for peace, such as those attending the Peace Conference in Portland: Aldolfo Perez Esquivel, Robert Musil, William Schulz, Betty Williams, and Helen Caldicott. -compare and contrast the contributions of several Nobel Laureates with The Dalai Lama. MATERIALS: -Copies of biographical statements of The Dalai Lama. -List of Nobel Peace Prize winners. -Copy of The Dalai Lama's acceptance speech for the Nobel Peace Prize. -Bulletin board for display. PRESENTATION STEPS: 1) Students read one of the brief biographies of The Dalai Lama, including his Five Point Plan for Peace in Tibet, and his acceptance speech for receiving the Nobel Prize for Peace. 2) Follow with a class discussion regarding the biography and / or the text of the acceptance speech. 3) Distribute and examine the list of Nobel Peace Prize winners. 4) Individually, or in cooperative groups, select one of the Nobel Laureates (give special consideration to those coming to the Portland Peace Conference). Research and prepare to report to the class who the person was and why he / she / they won the Nobel Prize. -

Pacifists During the First World War

PACIFISTS DURING THE FIRST WORLD WAR Nº 24 - SEPTEMBER 2015 nº 24 - SEPTEMBER 2015 PACIFISTS DURING THE FIRST WORLD WAR INDEX Editorial - An essential factor and actor In Depth - Rosa Luxemburg: anticapitalism to get to the pacifst eutopia - Conscription and Conscience in Great Britain - “The whole world is our homeland”: Anarchist antimilitarism - Illusion and vision: the scientifc pacifsm of Alfred H. Fried - The Practical Internationalism of Esperanto Interview - Interview with Joan Botam, Catalan priest and Capuchin friar Recommendations - Materials and resources recommended by the ICIP Platform - 100 years after the genocide: Armenia at the crossroads - A bold statement About ICIP - News, activities and publications about the ICIP nº 24 - SEPTEMBER 2015 PACIFISTS DURING THE FIRST WORLD WAR EDITORIAL An essential factor and actor Rafael Grasa President of the International Catalan Institute for Peace The present issue deals with some of the peace and anti-militarist movements linked, chronologically or thematically, to World War I, marking the culmination of the com- memoration of its centennial. We specifcally take a look at the more political move- ments, such as those linked to anarchism (First International) or to the main leader of the Spartacus League, Rosa Luxemburg, the anti-draft groups and the pioneering work in the academic world of Albert Fried, one of the creators of the epistemic com- munity that is behind the most radical perspectives of international relations and pe- ace research. In addition, Joan Botam, a priest and ecumenist, refects on the legacy of the Great War and opposition to it among the various peace movements inspired by religious beliefs. -

Norwegisches Nobel-Institut Drammensveien 19 N-0255 Oslo Norwegen

To the Nobel Prize committee Norwegisches Nobel-Institut Drammensveien 19 N-0255 Oslo Norwegen Nobel Peace Prize for IAEA was the wrong decision Dear Sir or Madam, the Nobel Peace Prize committee has made an important contribution to peace through the awarding of the Nobel Peace Prize since the year 1901. Organisations such as the "International Peace Bureau", “Amnesty International“, the “International Committee of the Red Cross“ or the “United Nations Children’s Fund”, and people like Henri Dunant, Carl von Ossietzky, Albert Schweitzer, Desmond Tutu or Nelson Mandela have all truly deserved the Nobel Peace Prize. But again and again there were also controversial and mistaken decisions. For example, we remember the Nobel Peace Prize for Henry Kissinger. We consider your decision to give the Nobel Prize to the IAEA this year as a wrong decision, which devaluates the Nobel Peace Prize. We want to explain shortly why we feel this: At its foundation, the aim of the IAEA was defined in the following way : “The Agency shall seek to accelerate and enlarge the contribution of atomic energy to pe- ace, health and prosperity throughout the world. It shall ensure, so far as it is able , that assistance provided by it or at its request or under its supervision or control is not used in such a way as to further any military purpose.“ But the construction of nuclear power stations, the production of plutonium (and other substances that can be used for the building of nuclear weapons) in nuclear power stations, and devices for the enrichment of uranium had the result that many more countries were able to acquire nuclear weapons. -

Alfred Hermann Fried Papers, 1914-1921

http://oac.cdlib.org/findaid/ark:/13030/tf9q2nb3vj No online items Register of the Alfred Hermann Fried Papers, 1914-1921 Hoover Institution Archives Stanford University Stanford, California 94305-6010 Phone: (650) 723-3563 Fax: (650) 725-3445 Email: [email protected] © 1999 Hoover Institution Archives. All rights reserved. Register of the Alfred Hermann XX300 1 Fried Papers, 1914-1921 Register of the Alfred Hermann Fried Papers, 1914-1921 Hoover Institution Archives Stanford University Stanford, California Contact Information Hoover Institution Archives Stanford University Stanford, California 94305-6010 Phone: (650) 723-3563 Fax: (650) 725-3445 Email: [email protected] Prepared by: Keith Jantzen Date Completed: November 1981 © 1999 Hoover Institution Archives. All rights reserved. Descriptive Summary Title: Alfred Hermann Fried Papers, Date (inclusive): 1914-1921 Collection number: XX300 Creator: Fried, Alfred Hermann, 1864-1921 Collection Size: 5 manuscript boxes(2 linear feet) Repository: Hoover Institution Archives Stanford, California 94305-6010 Abstract: Diaries, correspondence, clippings, and notes, relating to the international peace movement, particularly during World War I, pacifism, international cooperation, and the World War I war guilt question. Language: German. Access Collection open for research. Publication Rights For copyright status, please contact the Hoover Institution Archives. Preferred Citation [Identification of item], Alfred Hermann Fried Papers, [Box no.], Hoover Institution Archives. Access -

Speakers' Biographies (PDF)

World Social Work Day March 15th 2016 Speakers’ biographies WSWD 2016 Geneva (in alphabetical order) Monika Brülhart: was born in 1962 in Zürich, Switzerland. She has Bachelor degree in Social Work from the School for Applied Sciences in Zürich (1985), and a Master’s degree in Public Administration from the Institut de hautes études en administration publique (IDHEAP), in Lausanne (2009). Before joining the UN, M. Brülhart worked with refugees and migrants in Zürich for various NGOs and the “Asylkoordination des Kantons Zürich”. In 1991 M. Brülhart joined the United Nations Volunteers program and was sent to work with UNHCR in Indonesia with Indochinese refugees. Since then, she has become a staff member of UNHCR and worked in Kenya, Somalia, Burundi, Ruanda, Guinea, Albania and Mauritania. More recently M. Brülhart held the position of Deputy Representative in Liberia (2008) and Assistant Representative (Program) in DR Congo (2009 – 2011). For the past three years M. Brülhart has worked in Humanitar- ian Financing at UNHCR HQ. Since October 2015, she is Chief of the Partnership Section dealing with NGO and UN liaison and organising UNHCR’s yearly global consultations with NGOs. Milena Chimienti is Professor of sociology at the University of Applied Sciences and Arts Western Switzerland, School of Social Work Geneva. She has conducted 20 research projects in migration, refugee and ethnic studies and written widely on this area. Her latest publications include: How Do International Human Rights Influence National Healthcare Provisions for Irregular Migrants? A Case Study in France and the UK with John Solomos (Journal of Human Rights, 2015); Super-Diversity’ and the Art of Living in Ethnically Concentrated Urban Areas with Ilse Van Liempt (Identities: Global Stud- ies in Culture and Power, 2014); special issue ‘Irregular migrants: policy, politics, motives and. -

The Politics of UNESCO's International Jazz

FORUM FOR INTER-AMERICAN RESEARCH (FIAR) VOL. 12.2 (OCT. 2019) 5-14 ISSN: 1867-1519 © forum for inter-american research “Jazz Embodies Human Rights”: The Politics of UNESCO’s International Jazz Day MARIO DUNKEL (CARL VON OSSIETZKY UNIVERSITY OF OLDENBURG, OLDENBURG) Abstract This article explores the representation of jazz at UNESCO’s International Jazz Day, focusing in particular on the 2016 edition of the event hosted by former President Barack Obama at the White House. It locates Jazz Day in the history of US jazz diplomacy, demonstrating that the event results from strategies of the US government that emerged in the 1950s and sought to use jazz as an emblem of an American social order that was ethically superior to the Soviet Union. While Jazz Day – in the tradition of US jazz diplomacy programs – casts jazz as an embodiment of intercultural dialogue, diversity, and human rights, this article seeks to juxtapose this rhetoric with the event’s economics and politics. It argues that Jazz Day’s messages of diversity, intercultural dialogue, universal human rights, and peace, in their one-dimensional and non-intersectional form, ultimately serve to obfuscate the economic and political power interests that underlie the event. Contrary to its rhetoric, Jazz Day has so far failed to challenge the power structures that lie at the heart of a socially unequal global order built on the denial of basic human rights. Keywords: UNESCO, International Jazz Day, Politics, Jazz, Diplomacy, International Relations Introduction But jazz is also about diversity, drawing on roots in Africa, the Caribbean, Europe, and Celebrating the fifth edition of UNESCO’s elsewhere. -

The International Peace Movement 1815-1914: an Outline

The international peace movement 1815-1914: an outline Script of an online lecture given by Guido Grünewald on 9 June 2020* I will try to give an outline of the emergence and development of an international peace movement during its first 100 years. Since English is not my mother tongue and I haven’t spoken it for a longer time I will follow a written guideline in order to finish the job in the short time I have. The first peace organisations emerged in America and in Britain. This was no coincidence; while on the European continent after the end of the Napoleonic Wars restoration took over there were evolving democracies in the anglo-Saxon countries and a kind of peace tradition as for example carried by the quakers who renounced any kind of war. For those early societies the question if a war could be defensive and therefore justified was from the beginning a thorny issue. The New York Peace Sciety founded by merchant David Low Dodge followed a fundamental pacifism rejecting all kind of wars while the Massachussets Peace Society (its founder was unitarian minister Noah Worcester) gathered both fundamental pacifists and those who accepted strictly defensive wars. With about 50 other groups both organisations merged to become the American Peace Society in 1828. The London Peace Society had an interesting top-tier approach: its leadership had to pursue a fundamental pacifist course while ordinary members were allowed to have different ideas about defensive wars. On the European continent some short-lived peace organisations emerged only later. The formation of those first societies occured under the influence of Quakers (one of the 3 historic peace churches which renounced violence) and of Christians who were convinced that war was murderous and incompatible with Christian values. -

Speech by Federal President Joachim Gauck to Introduce a Panel Discussion at the Nobel Institute on 11 June 2014 in Oslo

Translation of advance text The speech on the internet: www.bundespraesident.de Berlin, 11 June 2014 Page 1 of 4 Speech by Federal President Joachim Gauck to introduce a panel discussion at the Nobel Institute on 11 June 2014 in Oslo At the end of 1969 there were rumours going around in Germany that Norway had had quite an unexpected Christmas present that year. On Christmas Eve, large oil and gas deposits had been discovered off the coast of Norway. Since that day, we continental Europeans have got to know, and value, a new side to the Norwegians. Not only did we get to know you as a reliable energy supplier and one of the most affluent countries in the world. We now also began to value Norway for the responsible manner in which it dealt with its newly won wealth. The revenues from the oil industry – the majority at least – were and are saved year after year and invested in the future, a future in which oil reserves one day will no longer be so abundant. Moreover, Norway with its new riches has by no means become self-satisfied, or “self-sufficient”. Isolationism has not become a Norwegian characteristic. The Norwegians have always cast their sights out onto the world. It is remarkable to note how many of the important explorers and pioneers of modern history came from Norway. Their names have a certain ring to them in Germany too: Roald Amundsen, Thor Heyerdahl and Fridtjof Nansen. And the fact that for more than one hundred years now, the most important prize in the world – the Nobel Peace Prize – is awarded here in Oslo is testament to Norway’s keen interest in global affairs. -

Nobel Peace Prize - True Or False?

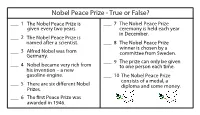

Nobel Peace Prize - True or False? ___ 1 T he Nobel Peace Prize is ___ 7 The Nobel Peace Prize given every two years. ceremony is held each year in December. ___ 2 T he Nobel Peace Prize is n amed after a scientist. ___ 8 The Nobel Peace Prize winner is chosen by a ___ 3 A lfred Nobel was from c ommittee from Sweden. G ermany. ___ 9 T he prize can only be given ___ 4 N obel became very rich from t o one person each time. his invention – a new gasoline engine. ___ 10 T he Nobel Peace Prize consists of a medal, a ___ 5 There are six dierent Nobel diploma and some money. Prizes. ___ 6 The rst Peace Prize was awarded in 1946 . Nobel Peace Prize - True or False? ___F 1 T he Nobel Peace Prize is ___T 7 The Nobel Peace Prize given every two years. Every year ceremony is held each year in December. ___T 2 T he Nobel Peace Prize is n amed after a scientist. ___F 8 The Nobel Peace Prize winner is chosen by a Norway ___F 3 A lfred Nobel was from c ommittee from Sweden. G ermany. Sweden ___F 9 T he prize can only be given ___F 4 N obel became very rich from t o one person each time. Two or his invention – a new more gasoline engine. He got rich from ___T 10 T he Nobel Peace Prize dynamite T consists of a medal, a ___ 5 There are six dierent Nobel diploma and some money. -

Japan Looking at the World Looking at Japan : European Expansion Into

Japan Looking at the World Looking at Japan European Expansion into East Asia, the Formation of the Japanese Concept and Perception of Colonial Rule as well as European Responses c. 19001 Harald Kleinschmidt, Tokyo An Interactionist Approach to the History of International Relations On 8 February 1868, the newly installed Meiji Government of Japan issued its proclamation nr 5. In this proclamation, it declared that it would honor the treaties that had been concluded between Japan and states in Europe and North America since 1854, but that it would also seek their revision in ac- cordance with ‘universal public law’ 宇内の公法 (udai no kōhō). On behalf of the government, Higashikuze Michitomi 東久世通禧, then in office as Director General Agency for Foreign Affairs 外国事務総督 (Gaikoku Jimu Sōtoku), communicated the contents of the proclamation to foreign diplo- matic envoys then accredited in Japan.2 The proclamation thus articulated the perception that there was a hierarchy of two legal frameworks that could be addressed for different, if not mutually exclusive purposes. Within this 1 Paper read to the Historical Institute of the University of Greifswald, 24 April 2017. 2 GENERAL AGENCY FOR FOREIGN AFFAIRS 外国事務総督 (Gaikoku Jimu Sōtoku): “Gaikō ni kan suru Fukokusho 外交に関スル布告書” (Government Proclamation Relating to Diplomacy [dated 8 February 1868 = 15th day of the first month of year Keio 4, concerning the treaties between Japan and other states, written by ŌKUBO Toshimichi 大 久保利道 and MUTSU Munemitsu 陸奥宗光]), Dai Nihon gaikō monjo 大日本外交文書 (Diplomatic Records of Japan), nr 97, vol. 1, Nihon Kokusai Kyōkai 日本国際協会 1938: 227–28. HIGASHIKUZE Michitomi: Nikki 日記 (Diary), vol. -

Die Nobelpreiskampagne Für Carl Von Ossietzky

Oldenburger Universitätsreden Nr. 20 Willy Brandt Die Nobelpreiskampagne für Carl von Ossietzky Mit den Briefen an Konrad Reisner und Hilde Walter Hrsg. von Wilhelm Büttemeyer Bibliotheks- und Informationssystem der Universität Oldenburg 1988 VORWORT Die jährlichen Ossietzky-Tage stellen einen Höhepunkt im inzwischen umfangreichen und vielfältigen Symposien- und Tagungsprogramm der Universität Oldenburg dar. Eine Auszeichnung besonderer Art erfuhren die Ossietzky- Tage 1988 durch die Mitwirkung von Altbundeskanzler und Nobel-Friedenspreisträger Willy Brandt. Allerdings war auch der Anlaß der Einladung an Willy Brandt, nach Oldenburg zu kommen, ein besonderer: die Universität gedachte des fünfzigsten Todestages Carl von Ossietzkys am 4. Mai 1988. Die Erinnerung an Carl von Ossietzky wachzuhalten, ist für die Oldenburger Hochschule stets verbunden mit dem Anliegen, aus einer schlimmen Vergangenheit zu lernen: Demokratie zu wagen und zu sichern durch eine menschli- chere Wissenschaft. Die Rede Willy Brandts zur Nobelpreiskampagne für Carl von Ossietzky wird ergänzt durch den Abdruck der Briefe, die Brandt an Konrad Reisner und Hilde Walter im Zusam- menhang mit der Nobelpreiskampagne schrieb. Wilhelm Büttemeyer hat diese zum größten Teil bisher unveröffent- lichten Briefe für den Druck vorbereitet. Oldenburg, 19. Mai 1988 Friedrich W. Busch WILLY BRANDT Die Nobelpreiskampagne für Carl von Ossietzky Der Träger des Nobel-Friedenspreises von 1935 hat die ihm im November '36 zuerkannte Auszeichnung nur um knappe anderthalb Jahre überlebt. Daß sein Name weiterlebt, davon zeugen die Erinnerungen an seinen Tod vor nunmehr fünfzig Jahren, Anfang Mai '38. Daß die Erinnerung an ihn und auch an die mit seinem Namen verbundene Kampagne wachgehalten wird, erscheint mir wichtig - über den Tag hinaus. Der Universität Oldenburg möchte ich Dank sagen, nicht nur für die Einladung und für die Veranstaltungen dieser Tage, sondern auch dafür, daß sie ein Symbol des Widerstandes gegen die Gewaltherrschaft zu ihrem eigenen gemacht hat.