Dari Merauke

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Module No. 1840 1840-1

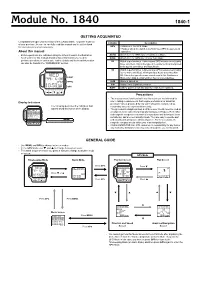

Module No. 1840 1840-1 GETTING ACQUAINTED Congratulations upon your selection of this CASIO watch. To get the most out Indicator Description of your purchase, be sure to carefully read this manual and keep it on hand for later reference when necessary. GPS • Watch is in the GPS Mode. • Flashes when the watch is performing a GPS measurement About this manual operation. • Button operations are indicated using the letters shown in the illustration. AUTO Watch is in the GPS Auto or Continuous Mode. • Each section of this manual provides basic information you need to SAVE Watch is in the GPS One-shot or Auto Mode. perform operations in each mode. Further details and technical information 2D Watch is performing a 2-dimensional GPS measurement (using can also be found in the “REFERENCE” section. three satellites). This is the type of measurement normally used in the Quick, One-Shot, and Auto Mode. 3D Watch is performing a 3-dimensional GPS measurement (using four or more satellites), which provides better accuracy than 2D. This is the type of measurement used in the Continuous LIGHT Mode when data is obtained from four or more satellites. MENU ALM Alarm is turned on. SIG Hourly Time Signal is turned on. GPS BATT Battery power is low and battery needs to be replaced. Precautions • The measurement functions built into this watch are not intended for Display Indicators use in taking measurements that require professional or industrial precision. Values produced by this watch should be considered as The following describes the indicators that reasonably accurate representations only. -

Module No. 2240 2240-1

Module No. 2240 2240-1 GETTING ACQUAINTED Precautions • Congratulations upon your selection of this CASIO watch. To get the most out The measurement functions built into this watch are not intended for of your purchase, be sure to carefully read this manual and keep it on hand use in taking measurements that require professional or industrial for later reference when necessary. precision. Values produced by this watch should be considered as reasonably accurate representations only. About This Manual • Though a useful navigational tool, a GPS receiver should never be used • Each section of this manual provides basic information you need to perform as a replacement for conventional map and compass techniques. Remember that magnetic compasses can work at temperatures well operations in each mode. Further details and technical information can also be found in the “REFERENCE”. below zero, have no batteries, and are mechanically simple. They are • The term “watch” in this manual refers to the CASIO SATELLITE NAVI easy to operate and understand, and will operate almost anywhere. For Watch (Module No. 2240). these reasons, the magnetic compass should still be your main • The term “Watch Application” in this manual refers to the CASIO navigation tool. • SATELLITE NAVI LINK Software Application. CASIO COMPUTER CO., LTD. assumes no responsibility for any loss, or any claims by third parties that may arise through the use of this watch. Upper display area MODE LIGHT Lower display area MENU On-screen indicators L K • Whenever leaving the AC Adaptor and Interface/Charger Unit SAFETY PRECAUTIONS unattended for long periods, be sure to unplug the AC Adaptor from the wall outlet. -

Papua New Guinea Highlands and Mt Wilhelm 1978 Part 1

PAPUA NEW GUINEA HIGHLANDS AND MT WILHELM 1978 PART 1 The predawn forest became alive with the melodic calls of unseen thrushes, and the piercing calls of distant parrots. The skies revealed the warmth of the morning dawn revealing thunderheads over the distant mountains that seemed to reach the melting stars as the night sky disappeared. I was 30 meters above the ground in a tree blind climbed before dawn. Swirling mists enshrouded the steep jungle canopy amidst a great diversity of forest trees. I was waiting for male lesser birds of paradise Paradisaea minor to come in to a tree lek next to the blind, where males compete for prominent perches and defend them from rivals. From these perch’s males display by clapping their wings and shaking their head. At sunrise, two male Lesser Birds-of-Paradise arrived, scuffled for the highest perch and called with a series of loud far-carrying cries that increase in intensity. They then displayed and bobbed their yellow-and-iridescent-green heads for attention, spreading their feathers wide and hopped about madly, singing a one-note tune. The birds then lowered their heads, continuing to display their billowing golden white plumage rising above their rust-red wings. A less dazzling female flew in and moved around between the males critically choosing one, mated, then flew off. I was privileged to have used a researcher study blind and see one of the most unique group of birds in the world endemic to Papua New Guinea and its nearby islands. Lesser bird of paradise lek near Mt Kaindi near Wau Ecology Institute Birds of paradise are in the crow family, with intelligent crow behavior, and with amazingly complex sexual mate behavior. -

Trust Mountain Climb Challenge

Reaching together! Top of the World Challenge! We can all reach great heights both individually and go further still together. How many of the world’s 100 tallest mountains can we climb as one Trust community? During these challenging times it’s important that we all look after our mental wellbeing and walking is a great way to do this, alongside also improving our physical health. We are going to use this challenge to fundraise for the mental health charity MIND. We’re encouraging children to walk locally with their parents (within the restrictions of Please follow this link to our Just Giving page. lockdown) and measure how far they walk. They can then colour or tick off any mountain of their choice below and share this with their teacher via Seesaw. Everest Each child could walk far enough to climb several mountains over 8 848m the next few weeks. What could a class, a Key Stage K2 - 8611m or a school achieve together? Kangchenjunga - 8586m All school and other Trust staff have the Nanga Parbat 8125m Manaslu 8163m Dhaulagiri I 8167m opportunity to join in too. How high can Batura Sar 7795m Nanda Devi 7816m Annapurna 8091m Kongur Shan 7649m Tirich Mir 7708m Namcha Barwa 7782m everyone in the Trust go? Pik Komm’zma 7495m Minya Konka 7556m Kangkar Punzum 7570m There’s no limit to what we Cerro Aconcagua 6962m Gyalha Peri 7294m Pik Pobeda 7439m can achieve together! Xuelian Feng 6627m Mercedario 6720m Ojos del Salado 6893m Kilimanjaro 5895m Mt Logan 5959m Denali 6194m Chimborazo 6267m Yulong Xueshan 5596m Damavand 5610m Citlaltepetl 5636m -

Volume 27 # June 2013

THE HIMALAYAN CLUB l E-LETTER Volume 27 l June 2013 Contents Annual Seminar February 2013 ........................................ 2 First Jagdish Nanavati Awards ......................................... 7 Banff Film Festival ................................................................. 10 Remembrance George Lowe ....................................................................................... 11 Dick Isherwood .................................................................................... 3 Major Expeditions to the Indian Himalaya in 2012 ......... 14 Himalayan Club Committee for the Year 2013-14 ........... 28 Select Contents of The Himalayan Journal, Vol. 68 ....... 30 THE HIMALAYAN CLUB l E-LETTER The Himalayan Club Annual Seminar 2013 The Himalayan Club Annual Seminar, 03 was held on February 6 & 7. It was yet another exciting Annual Seminar held at the Air India Auditorium, Nariman Point Mumbai. The seminar was kicked off on 6 February 03 – with the Kaivan Mistry Memorial Lecture by Pat Morrow on his ‘Quest for the Seven and a Half Summits’. As another first the seminar was an Audio Visual Presentation without Pat! The bureaucratic tangles had sent Pat back from the immigration counter of New Delhi Immigration authorities for reasons best known to them ! The well documented AV presentation made Pat come alive in the auditorium ! Pat is a Canadian photographer and mountain climber who was the first person in the world to climb the highest peaks of seven Continents: McKinley in North America, Aconcagua in South America, Everest in Asia, Elbrus in Europe, Kilimanjaro in Africa, Vinson Massif in Antarctica, and Puncak Jaya in Indonesia. This hour- long presentation described how Pat found the resources to help him reach and climb these peaks. Through over an hour that went past like a flash he took the audience through these summits and how he climbed them in different parts of the world. -

Kambodscha Laos · Thailand Brunei Darussalam Vietnam · Malaysia Myanmar (Birma) Singapur · Osttimor Indonesien Philippinen Übersichtliche Auf Einen Blick 4 Kapitel

Kambodscha Laos · Thailand Brunei Darussalam Vietnam · Malaysia Myanmar (Birma) Singapur · Osttimor Indonesien Philippinen übersichtliche Auf einen Blick 4 Kapitel Mit diesen Symbolen sind wichtige Kategorien leicht zu fi nden: 1 Sehenswertes 4 Schlafen r Strände 5 Essen REISEPLANUNG 2 Aktivitäten 6 Ausgehen Wie plane ich meine Reise? C Kurse 3 Unterhaltung Tourenvorschläge & Empfeh- lungen für eine perfekte Reise. T Geführte Touren 7 Shoppen Feste & Informationen & z Events 8 Transport Alle Beschreibungen stammen von unseren Autoren. Ihre Favoriten werden jeweils als Erstes genannt. Sehenswürdigkeiten haben wir der geografi schen Reihenfolge nach aufgelistet, in der man sie vermutlich besuchen wird. Innerhalb dieser Anordnung wurden REISEZIELE sie nach den Empfehlungen der Autoren sortiert. Alle Ziele auf einen Blick Die Einträge der Rubriken Essen und Schlafen sind Detaillierte Beschreibungen nach dem Preis (günstig, mittelteuer, teuer) und den und Karten sowie Insidertipps. Vorlieben der Autoren geordnet. Diese Symbole bieten hilfreiche Zusatzinformationen: Das empfehlen unsere Autoren Nachhaltig & umweltverträglich F Hier bezahlt man nichts SÜDOSTASIEN % Telefonnummer g Bus VERSTEHEN h Öff nungszeiten f Fähre p Parkplatz j Straßenbahn So wird die Reise richtig gut n Nichtraucher d Zug Mehr wissen – mehr sehen. a Klimaanlage Apt. Apartment i Internetzugang B Schlafsaalbett W WLAN EZ Einzelzimmer s Swimmingpool DZ Doppelzimmer v Angebote für FZ Familienzimmer Vegetarier E Englischsprachige 2BZ Zweibettzimmer Speisekarte 3BZ Dreibettzimmer PRAKTISCHE c Familienfreundlich 4BZ Vierbettzimmer INFORMATIONEN # Tiere willkommen Zi. Zimmer Schnell nachgeschlagen Details zu den Kartensymbolen siehe Legende Guter Rat für unterwegs. S. 1037 Südostasien für wenig Geld Myanmar (Birma) Laos S. 511 S. 334 Thailand Vietnam S. 712 S. 866 Kambodscha Philippinen S. 244 S. -

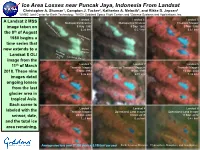

Ice Area Losses Near Puncak Jaya, Indonesia from Landsat Christopher A

Ice Area Losses near Puncak Jaya, Indonesia From Landsat Christopher A. Shuman1, Compton J. Tucker2, Katherine A. Melocik3, and Rikke D. Jepsen3 1UMBC Joint Center for Earth Technology; 2NASA Goddard Space Flight Center; and 3Science Systems and Applications, Inc. Landsat 2 Landsat 4 Landsat 5 A Landsat 2 MSS West Multispectral Scanner Multispectral Scanner Thematic Mapper image taken on Northwall 8 Aug. 1980 9 Sep. 1982 3 Nov. 1988 6.34 km2 6.07 km2 4.67 km2 th the 8 of August Firn East Northwall 1980 begins a Firn time series that now extends to a Meren Southwall Glacier Landsat 8 OLI Hanging Firn Carstensz image from the Glacier th Landsat 5 Landsat 7 Landsat 5 11 of March Thematic Mapper Enhanced Thematic Mapper+ Thematic Mapper 2018. These nine 17 Nov. 1993 9 Oct. 1999 14 Oct. 2004 3.36 km2 2.74 km2 1.88 km2 images detail ongoing losses from the last glacier area in tropical Asia. Each scene is Landsat 5 Landsat 8 Landsat 8 labeled with the Thematic Mapper Operational Land Imager Operational Land Imager sensor, date, 28 Oct. 2009 13 Oct. 2015 11 Mar. 2018 1.29 km2 0.56 km2 0.47 km2 and the total ice area remaining. Average area loss over 37.588 years is 0.156 km2 per year Earth Sciences Division – Hydrosphere, Biosphere, and Geophysics Name: Christopher A. Shuman, Cryospheric Sciences, NASA GSFC and UMBC JCET E-mail: [email protected], [email protected] Phone: 301-614-5706 References: Glaciers in the Tropics, but Not for Long, 14 Feb. -

World Map.Ai

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 100 160 W 150 W 140 W 130 W 120 W 110 W 100 W 90 W 80 W 70 W 60 W 50 W 40 W 30 W 20 W 10 WWest of Greenwich0 East of Greenwich 10 E 20 E 30 E 40 E 50 E 60 E 70 E 80 E 90 E 100 E 110 E 120 E 130 E 140 E 150 E 160 E 170 E 180 170 W 90 90 Kvitøya Svalbard Franz Josef Land Severnaya Zemlya 80 Mackenzie King I. 80 Spitsbergen (Norway) (Russia) Beaufort Sea Prince Patrick I. Ellesmere Island Cornwall I. Wilkitskiy Strait New Siberian Islands Melville I. Bathurst I. Longyearbyen Nordost-Land Kara Sea Devon Island Laptev Sea Greenland L. Taymyr Nordvik Sachs Harbour Banks Island Somerset I. Jan Mayen Novaya Zemlya Dikson Wrangel I. Barrow Ittoqqortoormiit Barents Sea East Siberian Sea 10 r Prince of Wales I. Khatanga Tiksi 10 t Baffin (Scoresbysund) (Norway) Hammerfest Taymyr Peninsula irka S (Kalaallit Nunaat) Y ig Point Lay Victoria Island Boothia Penin. B Clyde River Kirkenes Siktyakh Pevek 70 a f A Yamal d 70 g f n Mt. Michelson Cambridge Bay King i Murmansk V I Chukchi Sea 12 n Kugluktuk n Bay t Gyda Peninsula Norilsk olyma Ambarchik 12 i Hall Beach i Lofoten Peninsula K Olenek K r Noatak 2699 Kingaok William I. -

MIN MAX AFGHANISTAN Kabul -25.5 40 Kandahar

MIN MAX AFGHANISTAN Kabul -25.5 40 Kandahar -12.1 46.5 Jalalabad -7.8 48.8* * dubious,likely taken with not proper instruments Mazar al Sharif -24 48.1 Ghazni -33.5 37 Zaranj -13.2 49.6* * a dubious 51.0C was likely taken with not proper instruments Farah -11.9 49.8 Shahrak -52.2 ALBANIA Tirana -10.4 42.2 Durres -9 39.5 Shkoder -13 42.8 Cerrik -9.4 43.2 Kucova 43.9 Kallmet 45.3* * unofficial, questioned Kukes -22 42.5 Sheqeras -26.8 Moscopole -27.5* * unofficial, dubious Bize -34.7* * unofficial, dubious ALGERIA Algiers Airport -4 47.5 Oran -3 45.8 In Salah -3.3 50.6 Ouargla -6.7 50.4 Batna -20 43.8 Constantine -10 45.5 Tamanrasset -7 41.6 ANDORRA Andorra La Vella -16 38.5* * dubious Hidroelectrica -16 36 Engolaster Lake -21 33 Ransol -23 36 Grau Roig -27.3 Port d'Envalira -34* * unofficial, dubious ANGOLA Luanda 12 36.9 Bie (Silva Porto) -5* 31.7* * suspicious, likely taken under not proper conditions Mavinga -3.9 Bicuari Nat.Park -4.1 Namibe 3 40.3 Espinheira 40.6 Cabinda 12 34.4 ANTIGUA AND BARBUDA Saint John's 15.6 33.8 Bird Airport 16 34.9 Codrington (Barbuda)17.2 35* * suspicious ARGENTINA Buenos Aires Obser.-5.4* 43.3 * -6.4C was also recorded in June 1830 Ezeiza Airport -7.8 44.3 Cordoba -10.3 45 * a 45.6C in 1917 was likely taken with not proper instruments Bahia Blanca -11.8 43.8 Mar del Plata -9.3 41.6 Mendoza -9.2 44.4 Rosario -11.1 42.4* * an old record of 43.9C was likely taken with not proper instruments Santiago del Estero -10 46.5* * a temperature of 47.0C was also recorded in the observatory Catamarca -9 47* * a temperature -

Retreat of Glaciers on Puncak Jaya, Irian Jaya, Determined from 2000 and 2002 IKONOS Satellite Images

Journal of Glaciology, Vol. 52, No. 176, 2006 65 Retreat of glaciers on Puncak Jaya, Irian Jaya, determined from 2000 and 2002 IKONOS satellite images Andrew G. KLEIN, Joni L. KINCAID Department of Geography, MS 3147, Texas A&M University, College Station, TX 77843-3147, USA E-mail: [email protected] ABSTRACT. Puncak Jaya, Irian Jaya, Indonesia, contains the only remaining tropical glaciers in East Asia. The extent of the ice masses on Puncak Jaya has been mapped from high-resolution IKONOS satellite images acquired on 8 June 2000 and 11 June 2002. Exclusive of Southwall Hanging Glacier, the ice extent on Puncak Jaya was 2.326 km2 and 2.152 km2 in 2000 and 2002, respectively. From 2000 to 2002, the Puncak Jaya glaciers lost a surface area of 0.174 km2 or 7.48% of their 2000 ice extent. Comparison of the IKONOS-based glacier extents with previous glacier extents demonstrates a continuing reduction of ice area on Puncak Jaya. By 2000, ice extent on Puncak Jaya had reduced by 88% of its maximum neoglacial extent. Between 1992 and 2000 Meren Glacier disappeared entirely. All remaining ice masses on Puncak Jaya continue their retreat from their neoglacial maxima. Comparison of 2000/2002 ice extents with previous extents suggests that these glaciers have not experienced accelerating rates of retreat during the last half of the 20th century. If the recession rates observed from 2000 to 2002 continue, the remaining ice masses on Puncak Jaya will melt within 50 years. INTRODUCTION knowledge about the vertical mass-balance gradient of Glaciers are important indicators of current climate and an glaciers of the inner tropics that remains useful today (Kaser, archive for past climatic changes. -

Mountains in Asia and Their Location

Mountains in asia and their location Continue Wikipedia's List of Asian Terrain articles This page lists the highest natural altitude of each sovereign country on the geographically defined Asian continent. Countries sometimes associated with Asia politically and culturally, but not as a geographical part of Asia, are not included in this list of physical characteristics (with the exception of Cyprus - marked with an N/A rating). Not all of the points on this list are mountains or hills, some are simply in distinguishable altitudes as geographical characteristics. Notes are provided in case of territorial disputes or conflicts affecting the list. Some countries such as Azerbaijan, Georgia, and Russia (Elbrus) have part of their territory and their high points outside Asia; Their non-Asian high scores are listed with an N/A rated entry below their continental peak. Three other entoes from the most recognized countries with the highest scores in Asia are listed and ranked in Inalic. For more details, see List of states with limited recognition. Rank Country Highest point Elevation 6 Afghanistan Noshaq 7,492 m (24,580 ft) N/A Armenia Aragats 4,090 m (13,419 ft) N/A Azerbaijan Mount Bazardüzü 4,466 m (14,652 ft) 43 Bahrain Mountain of Smoke 122 m (400 ft) 39 Bangladesh Saka Haphong 1,052 m (3,451 ft) 4 Bhutan Gangkhar Puensum 7,570 m (24,836 ft) 36 Brunei Pagon Hill 1,850 m (6,070 ft) 37 Cambodia Phnom Aural 1,810 m (5,938 ft) 1 China Mount Everest[1] 8,848 m (29,029 ft) N/A Cyprus Mount Olympus 1,951 m (6,401 ft) 25 East Timor Tatamailau -

Geo-Data: the World Geographical Encyclopedia

Geodata.book Page iv Tuesday, October 15, 2002 8:25 AM GEO-DATA: THE WORLD GEOGRAPHICAL ENCYCLOPEDIA Project Editor Imaging and Multimedia Manufacturing John F. McCoy Randy Bassett, Christine O'Bryan, Barbara J. Nekita McKee Yarrow Editorial Mary Rose Bonk, Pamela A. Dear, Rachel J. Project Design Kain, Lynn U. Koch, Michael D. Lesniak, Nancy Cindy Baldwin, Tracey Rowens Matuszak, Michael T. Reade © 2002 by Gale. Gale is an imprint of The Gale For permission to use material from this prod- Since this page cannot legibly accommodate Group, Inc., a division of Thomson Learning, uct, submit your request via Web at http:// all copyright notices, the acknowledgements Inc. www.gale-edit.com/permissions, or you may constitute an extension of this copyright download our Permissions Request form and notice. Gale and Design™ and Thomson Learning™ submit your request by fax or mail to: are trademarks used herein under license. While every effort has been made to ensure Permissions Department the reliability of the information presented in For more information contact The Gale Group, Inc. this publication, The Gale Group, Inc. does The Gale Group, Inc. 27500 Drake Rd. not guarantee the accuracy of the data con- 27500 Drake Rd. Farmington Hills, MI 48331–3535 tained herein. The Gale Group, Inc. accepts no Farmington Hills, MI 48331–3535 Permissions Hotline: payment for listing; and inclusion in the pub- Or you can visit our Internet site at 248–699–8006 or 800–877–4253; ext. 8006 lication of any organization, agency, institu- http://www.gale.com Fax: 248–699–8074 or 800–762–4058 tion, publication, service, or individual does not imply endorsement of the editors or pub- ALL RIGHTS RESERVED Cover photographs reproduced by permission No part of this work covered by the copyright lisher.