Lexikon, Ergänzende Dateien

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Andachten Im Kirchenvorstand

Andachten im Kirchenvorstand Andachten im Kirchenvorstand Andachten im Kirchenvorstand Herausgeber: Haus kirchlicher Dienste der Evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannovers Verantwortlich: (V.i.S.d.P.) Fritz Baltruweit, Albert Wieblitz Hausanschrift: Archivstraße 3, 30169 Hannover Postanschrift: Postfach 265, 30002 Hannover Fon: 0511 1241-146 Fax: 0511 1241-766 Internet: www.kirchliche-dienste.de Fotos: Fritz Baltruweit (Cover, S. 6, 7, 9, 13, 28, 32, 33, 34, 36, 48, 52, 70, 84, 85, 94, 112, 113, 114, 117, 121, 123, 125, 126, 127, 132), Jan Moritz Baltruweit (S. 129), Eberhard Blanke (S. 19), Woldemar Flake (S. 137), Andreas Hartmann (S. 55), HkD (S. 3), Martin Jehnichen – r2017 (S. 24), Sonja Rasche – istockphoto (S. 57), Christine Schäffer (S. 77, 97), Cornelia Schlichting (S. 91, 93), Jens Schulze (S. 92), Nora Steen (S. 15), Adelheid Niefind-Wieblitz (S. 16, 17, 35, 41, 53, 56, 58, 59, 66, 67, 71, 72, 73, 78, 82, 83, 100, 104, 105, 107, 111, 120, 131), Albert Wieblitz (S. 23, 43, 44, 46, 50, 54, 61, 63, 64, 65, 69, 75, 76, 87, 88, 95, 96, 99, 101, 102, 103, 106, 109, 110, 116, 118, 119, 130) Notensatz: Christoph Lehmann, Andreas Overdick Satz und Layout: HkD (11599) Druck: MHD Druck und Service GmbH, Hermannsburg, gedruckt auf Recyclingpapier aus 100% Altpapier Auflage: 15000 Ausgabe: 2018 Artikelnummer: 546302 Zu den Liedern aus dem Buch gibt es eine CD „Andachten im Kirchen- vorstand – die Lieder“ mit den Songversionen und den Playbacks. Zu diesem Buch Jede Kirchenvorstandssitzung be- Wir danken allen, die als Ehrenamt- ginnt mit einer Andacht. Das ist gut liche oder Hauptberufliche Texte für und richtig. -

Lieder-Liste 140130 Für Geplante Cusic-Mappe Mit Quellen

Inhaltsverzeichnis der geplanten Cusic-Mappe 1-220 (01/2014) Quelle der Vorlage [mit Lied-Nr.] : Kzg. : Kreuzungen [von Martin Müller, Sasbach] E&H : Erdentöne-Himmelsklang [Schwabenv.] SmH : Singt mit Herz [Druck Hartmann, Han.] € pro€ pro€ pro€ pro€ pro€ pro€ pro …) …) …) …) …) …) …) k+s : kommt und singt [Erzbistum Köln] GL : Neues Gotteslob [Bistümer Deutschlands] LZ : Liederzettel sehr unterschiedlicher Herkunft AnzahlderAnzahlderAnzahlderAnzahlderAnzahlderAnzahlderAnzahlderAnzahlderAnzahlderAnzahlderAnzahlderAnzahlderAnzahlderAnzahlder Stimmen Stimmen Stimmen Stimmen Stimmen Stimmen Stimmen Stimmen Stimmen Stimmen Stimmen Stimmen Stimmen Stimmen TonartTonartTonartTonartTonartTonartTonartTonartTonartTonartTonartTonartTonartTonartTonartTonart : Cusic ->Quelle : Cusic ->Quelle : Cusic ->Quelle : Cusic ->Quelle : Cusic ->Quelle : Cusic ->Quelle : Cusic ->Quelle : Cusic ->Quelle : Cusic ->Quelle : Cusic ->Quelle : Cusic ->Quelle : Cusic ->Quelle : Cusic ->Quelle : Cusic ->Quelle : Cusic ->Quelle : Cusic ->Quelle KostenKostenKostenKostenKostenKostenKostenKosten(7.-(7.-(7.-(7.-(7.-(7.-(7.-(7.- Nr. Liedtitel Quelle Autoren : Text / Musik Copyright ( ggf. Text / Musik ) s = € Bem. Hanna Lam / Wim ter Burg | Verlag G. F. Callenbach, Nijkerk NL | 113 Abraham, Abraham, verlass dein Land k+s 351 1 = dt. Übertr. Diethard Zils Gustav Bosse Verlag, Regensburg 032 Alle Knospen springen auf Kzg 11 Wilhelm Willms / Ludger Edelkötter KIMU Kindermusikverlag GmbH, Pullheim 1 = 143 Amen ! Amen ! Kzg 14 Spiritual 1 4+ 174 Ameni, Amen - All ihr Werke lobt -

Freiburger Chorbuch

Freiburger Chorbuch herausgegeben vom Amt für Kirchenmusik der Erzdiözese Freiburg in Zusammenarbeit mit dem Allgemeinen Cäcilienverband für Deutschland und dem Diözesan-Cäcilienverband der Erzdiözese Freiburg 2.075 Im Auftrag des Amts für Kirchenmusik der Erzdiözese Zur Auflage von 2014: Freiburg und in ständiger Abstimmung mit der Kommis- Anlässlich des Erscheinens des neuen GOTTESLOB sion für Kirchenmusik der Erzdiözese Freiburg erarbeite- wurde das FREIBURGER CHORBUCH an die neue ten das FREIBURGER CHORBUCH in den Jahren 1991- Nummernzählung angepasst. In Klammern gesetzte 1994 als Chorbuch-Kommission: Liednummern weisen auf Textvarianten des neuen GOTTESLOB gegenüber der abgedruckten Fassung KMD Thomas Drescher hin. Sind nur einzelne Strophen betroffen, wurden le- (Mainz, früher Bezirkskantor in Tauberbischofsheim) diglich die betreffenden Strophennummern einge- Dommusikdirektor Martin Dücker klammert. In den Notentext wurden diese Änderun- (Stuttgart, früher Bezirkskantor in Rastatt) gen nicht übernommen, damit die Kompatibilität zu Bezirkskantor Jürgen Essl (Sigmaringen) früheren Auflagen des FREIBURGER CHORBUCHS Bezirkskantorin Brigitte Fröhlich (Mannheim) gewährleistet bleibt. Bezirkskantor und Münsterchordirektor Wilm Geismann (Konstanz), Präsident des PUERI-CANTORES-Verbands in der Erzdiözese Freiburg Bezirkskantor Mathias Kohlmann (Pforzheim) Bezirkskantor Jürgen Maag (Heidelberg) Bezirkskantor Leo Langer (Bruchsal) Bezirkskantor Jürgen Ochs (Breisach, Rastatt) Bezirks- und Münsterkantor Stephan Rommelspacher (Villingen). Darüber -

Gott Kommt Uns Nahe Heiliger Abend Und Weihnachten Zu Hause

Gott kommt uns nahe Heiliger Abend und Weihnachten zu Hause Liebe Familien, IMPRESSUM haben wir uns Nähe in diesem Jahr nicht so oft Herausgegeben von: gewünscht? Nähe zu unseren Eltern und Großeltern, zu Erzbischöfliches Generalvikariat Paderborn, Domplatz 3 Freundinnen und Freunden, Kolleginnen und Kollegen. 33098 Paderborn Was bedeutet „Gott kommt uns nahe“ in einer Zeit, in der Nähe zueinander ein kostbares Gut geworden ist? Verantwortlich für den Inhalt: Wie kann Gott uns nahekommen und wann? Hat die Prälat Thomas Dornseifer, Leiter des Bereichs Pastorale Dienste räumliche Distanz zu anderen Menschen Platz gemacht Redaktion: für Nähe zu Gott, oder war es eine „gottverlassene Ein- Katrin Holthaus, Ute Herrmann-Lange, samkeit“? Indra Wanke, Monika Winzenick Familien, die mit Homeoffice, Homeschooling, Kinder- Quellennachweis Bilder: betreuung und manchmal auch noch in Quarantäne auf S. 1 Titelbild/Rückseite: © Thoom, wenigen Quadratmetern leben mussten, hatten gelegent- shutterstock lich zu viel Nähe in ihrem Alltag. S. 3 © PixelDarkroom, shutterstock Nähe und Distanz – eine oft bedachte Herausforderung in S. 5 © Anneka, shutterstock S. 6 Lieder: Ihr Kinderlein, kommet, diesem Jahr 2020. Gotteslob 248 / Stille Nacht, heilige An Weihnachten wählt Gott eine Form der Nähe, der sich Nacht, Gotteslob 249 die wenigsten Menschen entziehen können. Er schenkt S. 7 © Maisei Raman, shutterstock uns seinen Sohn als Baby in Windeln. Es ist bemerkens- S. 8/9 © Beto Gomez, shutterstock S. 10 © udra11, shutterstock wert, wie ruhig und fasziniert sich viele Menschen, egal S. 11 © Shaiith, shutterstock ob Alt oder Jung, in der Nähe eines (schlafenden) Babys S. 12 © bzzup, shutterstock verhalten. Der Anblick einer Mutter, eines Vaters mit Baby S. -

5009 Liederheft Druckausgabe.Indd

Dieses Liederheft will mit ansprechenden Liedern auch Jugendliche zum Singen locken, weil Singen ein wesentlicher Ausdruck des christlichen Glaubens ist. Es bietet die Möglichkeit, wichtige Themen des Unterrichts mit Liedern zu erschließen. Es macht vertraut mit Liedern, die zur festen Tradition der evangelischen Kirche gehören. Es stellt für den Unterricht grundlegende Texte bereit. Es gibt Psalmen, Psalmgebete und Liedrufe für Andachten und Gottesdienste an die Hand. Deshalb sind in diesem Liederheft einige wichtige „alte“ Choräle und viele „neue geistliche Lieder“ abgedruckt. Dann gibt es den Textteil für Unterricht und Andacht. Am Schluss finden sich ein paar leere Seiten für eigene Lieder oder Texte. Hennef, April 2006 Matthias Morgenroth 5009 Liederheft Druckausgabe.ind1 1 16.06.2006 15:06:34 Inhalt Lieder: Ach bleib mit deiner Gnade 40 Ausgang und Eingang 54 Bewahre uns, Gott 60 Brich mit den Hungrigen dein Brot 44 Bruder Jesus, du suchst Menschen 41 Da berühren sich Himmel und Erde 6 Damit aus Fremden Freunde werden 46 Danke 10 Das sollt ihr, Jesu Jünger nicht vergessen 37 Der Himmel, der ist 57 Du bist du 30 Du hast uns, Herr, gerufen 27 Du, Herr, gabst uns dein festes Wort 24 Ein feste Burg 56 Erleuchte und bewege uns 13 Esst das Brot 34 Gott gab uns Atem 48 Gott gibt sein Wort 22 Gott liebt diese Welt 32 Gott wird ein Mensch 4 Gottes Geist ist kein Gespenst 25 Gottes Wort ist wie Licht in der Nacht 23 Herr, gib mir Mut zum Brücken bauen 45 Herr, wir bitten: Komm und segne uns 33 Hewenu schalom alejchem 2 Ich bin getauft auf -

01 Seiten I IV Frontispiz.Indd

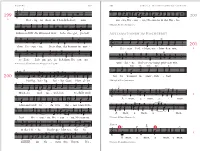

q 4 œ 4 œ œ œ ˙ œ œ Hœei-liœg, heiœ- liœg, hœei - lig œGott, Herr alJ -lerJ j j œ œ œ œ ‰ œ j œ Mäch - tœe uœndœ Ge œ- wal-ten. Er - fülltœ sind j j œ j œ #œ œ œ. œ Him-mœel und Erœ œ- dœe voœn dœei - ner Herr-lich- œ j ˙ Œ œ œjœ œ œ œ œ œ keit. Ho - sœan. - na, Hoœ - san - na, Hoœ -sanJ-na j j œ j Œ j œ œ œ in dœer Hö˙ - h˙e. Hoœch-ge - lobt seœi, dœer dœa œ œ œ G es ä nge 302 303 j #œ œsanctus · akklamationenœ œ #œ ˙ im hochgebetŒ œ kœo.mmtœ œ im Na - men des Herrn. Ho - h 2 j œ j j 200 199 ˙ œ œ œ Ó ˙ œ œ œ œ œ œ œ œ j Ó ö Hei - lig ist Gœott inœ Herr-liœch-k˙eit; sein sœan. - na, Hoœ - san - na, Hoœ -sanJ-na in dœer Hö˙ - h˙e. T: Liturgie, M: Oliver Sperling 2007 œ œ œ œ œ œ ˙ Ó ˙ ˙ ˙ œ œ Ruhm er-füllt die Him-mel weit. Lob - sin - get, ju-belt Akklamationen im Hochgebet F E∫ ˙ œ œ ˙ œ Ó œ œ c j j j j 201 ihm. Hoœ - s˙an - n˙a. Preis ihm, der kommt in uns - œ œ œ œ œ œ j Œ Dei - nen Tod, o HeJrr, ver - künœ -dœen wiœr, 1 F E∫ ˙ ˙ Ó ˙ œ œ œ œ œ œ ˙ w j j j re Zeit. -

Bruno Antonio Buike Einige Lieder Des Neuen Gotteslob 2013 -Suizidale Texte, Subversive Infiltration Und Banalisierung Der Römisch-Katholischen Religion [Some Songs of the German

Bruno Antonio Buike Einige Lieder des Neuen Gotteslob 2013 - suizidale Texte, subversive Infiltration und Banalisierung der römisch-katholischen Religion [Some songs of the German Song- and Prayerbook „Neues Gotteslob 2013“. Suicidal texts, subversive infiltration and banalization of the Roman-Catholic Religion.] [Certaines chansons du livre de prières allemand "Neues Gotteslob 2013". Textes suicidaires, infiltration subversive et banalisation de la religion catholique romaine] [Alcune canzoni del libro di preghiere tedesco "Neues Gotteslob 2013”. Testi da suicidio, infiltrazione sovversiva e banalizzazione de la Religione Romano- Cattolica] (with working weblinks in online-edition) main language: German other languages: English, Italian Tannhäuser als Ritter des Deutschen Ordens - Lieder-Handschrift Codex Manesse - © Neuss / Germany: Bruno Buike 2015 Buike Music and Science [email protected] BBWV E 63 Bruno Antonio Buike: Einige Lieder des Neuen Gotteslob 2013 - suizidale Texte, subversive Infiltration und Banalisierung der römisch-katholischen Religion [Some songs of the German Song- and Prayerbook „Neues Gotteslob 2013“. Suicidal texts, subversive infiltration and banalization of the Roman- Catholic Religion] [Certaines chansons du livre de prières allemand "Neues Gotteslob 2013". Textes suicidaires, infiltration subversive et banalisation de la Religion Catholique Romaine] [Alcune canzoni del libro di preghiere tedesco "Neues Gotteslob 2013”. Testi da suicidio, infiltrazione sovversiva e banalizzazione de la Religione Romano-Cattolica] main language German, other languages English and Italian Neuss: Bruno Buike 2015 1. Dies ist ein wissenschaftliches Projekt ohne kommerzielle Interessen. 2. Wer finanzielle Forderungen gegen dieses Projekt erhebt, dessen Beitrag und Name werden in der nächsten Auflage gelöscht. 3. Das Projekt wurde gefördert von der Bundesrepublik Deutschland, Sozialamt Neuss. 4. Rechtschreibfehler zu unterlassen, konnte ich meinem Computer trotz jahrelanger Versuche nicht beibringen. -

De Anhang Vör Neddersassen Un Bremen Adventstied 536

DE ANHANG VÖR NEDDERSASSEN UN BREMEN ADVENTSTIED 536 Thomas Seile 1651 2 Sind nu ook swaar us Harten, / de König is baald daar, / he nimmt us Angst un Smarten, / he helpt us wiß un waahr. / He nimmt us up bi sick, / de Dööp, de is dat Teeken, / sin Woort lett he us weeten, / schenkt us sin Aabendmaahl. 3 Stöhnt wi ook unner Plaagen, / de König is nich fern. / Weerd vull Freud, ji Verzaagten, / daar kummt de Morgensteern. / In all us Angst un Not / will he mit Trost us spiesen, / will Gnaad un Hülp us wiesen, / besiegen ook den Dod. 4 Boot fast up Gott, ji Armen, / de König sorgt för jo, / he will dör sin Erbarmen / jo maaken riek un groot. / Gott hollt jo goot in Acht, / will jümmer an jo denken, / Dag för Dag Brot jo schenken, / so groot is Gott sin Macht. 5 Kaamt ruut ut jo'n Bedrööven, / de König kummt mit Macht, / will an us sin Leew öven, / hett lang all an us dacht. / Nu köönt us Angst un Keelt / kien grooden Schaaden bringen, / em willt wi Loff nu singen, / de us at Kinner wählt. 6 Nu kaamt, nu kaamt to loopen, / den König geern tomööt. / He lett us weller haapen, / maakt gaar us Krüz noch sööt. / De Heiland treckt nu in, / sitt arm daar up een Esel, / doch stark un vull von Segen, / Erlösen is sin Sinn. 7 Heel riek will us beschenken / de König mit sin Woort, / will us sin Gnaad tolenken, / na us an elkeen Oort. / He gifft sin heele Leew, / schenkt us ook luuter Segen, / will Schuld un Schann vergewen. -

Bestand Electrola 120518.Pdf

Medienarchiv Bielefeld Bestand per. 12.05.2018 - Schallarchiv - Label Artikelnummer Interpret Titel Lindström WEP-1 ? 1. Dixieland 2. Dixieland (4 Titel) Electrola ASDW9002 Schock, Rudolf/Köth, Erika/Hildebrandt,Franz Helga Lehár: Der Graf von Luxemburg (Querschnitt) Odeon BEOW32-3003 Kayser, Max-Violine/Nordwestdeutsche1. Adagio Philharmonie des Violinkonzert Nr.1 g-moll op.26/2. Romanze op.26 Electrola DSDW6001 Lecuona Cuban Boys Tanz mit den Lecuona Cuban Boys Lindström 7EBW-6301 ? Operette Lindström 7EBW-6302 Schock, Rudolf 1. Ich bin nur ein armer Wandergesell 2. Gern habe ich die Frau'n geküsst Lindström 7EBW-6304 ? 1. aus "Der Vogelhändler 2. Ich knüpf' manche zarte Bande Lindström 7EGW8005 Bechet, Sidney 1. Sweetie Dear 2. I'm coming Virginia 3. Rose Room 4. Lady be good Lindström 7EGW8316 ? 1. In München steht ein Hofbräuhaus 3. Watschentanz 4. Alter Peter Lindström 7EGW8319 ? 1. Vom Himmel hoch 2. Es ist ein Ros' entsprungen Electrola 7EGW8435 diverse 1. Doch einmal gibt’s ein Wiedersehn 2. Irgendwo zu Hause 3. Wenn der Mond aufgeht über Tennessee Electrola 7EGW8460 Schock, Rudolf/Bielefelder Kinderchor1. Es gibt eine Frau die dich niemals vergißt/Mütterlein 2. Deine Mutter ist immer bei dir/Mutterhände Electrola 7EGW8464 Conny 1. Diana 2. Teenager Susann 3. I love you, baby 4. Schicke, schicke Schuh Electrola 7EGW11-8011 Dorsey, Tommy-Orchester 1. Opus Nr. 1 2. After you've gone 3. Hawaiian war chant 4. On the sunny side of the street Electrola 7EGW11-8317 Bauer, Alfons Alfons Bauer spielt auf (Erinnerungen an Georg Freundorfer) Electrola 7EGW11-8321 Bielefelder Kinderchor/Chor der St. Hedwigs-KathedrSingende klingendeale WeihnachtszeitBerlin Electrola 7EGW11-8322 Die Picos Rendezvous mit Michael Jary Electrola 7EGW-8321 Bielefelder Kinderchor/Chor der St. -

Liturgie – Messfeier – Kirchenmusik Lied-Arrangementliste Kopier- Und Aufführungsrechte Finanzen / Zuschüsse / Aufsichtspflicht / Versicherung Adressen

Stand: März 2001 Arbeitshilfe 1 Neues Geistliches Lied Liturgie – Messfeier – Kirchenmusik Lied-Arrangementliste Kopier- und Aufführungsrechte Finanzen / Zuschüsse / Aufsichtspflicht / Versicherung Adressen Arbeitskreis Holyphon der Diözese Eichstätt Lasst in eurer Mitte Psalmen, Hymnen und Lieder erklingen, wie der Geist sie eingibt. (Eph 5, 19) Liebe Freunde des Neuen Geistlichen Lieds, die Musik ist eines der wichtigsten Elemente im lebendigen Glau- bensvollzug der Kirche. Sie bringt die Anliegen, Gefühle und Gebe- te der Gläubigen zum Ausdruck und ist letztendlich der höchste und schönste Ausdruck unseres “Herrenlobs“. Nie in der Geschichte der Kirche ist dieses Herrenlob verstummt. Auch in Zukunft soll es überall immer wieder neu angestimmt werden. Diese erste Ausgabe der Holyphon-Arbeitshilfe der Diözese Eich- stätt möchte ein kleiner Beitrag sein, die Musik im kirchlichen Le- ben unseres Bistums zu fördern und zu unterstützen – vor allem neuere Ausdrucksweisen der Musik. Sie enthält eine Sammlung von verschiedenen Hilfen für alle Haupt- und Ehrenamtlichen im Dienst der Kirchenmusik. Grundsätzliches (zu Liturgie – Messfeier – Kir- chenmusik) und Konkretes (Lied- und Arrangementliste der Prä- senzbibliothek, Infos zu Kopier- und Aufführungrechten, zu Finan- zen, Zuschüssen, Aufsichtspflicht, Haftung, Versicherungen, wich- tige Adressen) wird den Interessierten mitgeteilt und angeboten. Natürlich erhebt die Arbeitshilfe keinen Anspruch auf Vollständig- keit, deshalb sollen in Zukunft auch weitere folgen. Für Anregun- gen und Hinweise, -

Die Wochenlieder Zum EG Choralvorspiele Für Orgel

Die Wochenlieder zum EG Choralvorspiele für Orgel Band 1 · Advent bis Pfingsten herausgegeben von Ingo Bredenbach mit Unterstützung des Verbands Evangelische Kirchenmusik in Württemberg e.V. C_Carus 18.221/10 Inhalt Sonntag/Festtag Lied EG/EG.E GL Komponist/-in Seite Sonn- und Feiertage des Kirchenjahres 1. So. im Advent . Nun komm, der Heiden Heiland. 4 . (227) . Ingo Bredenbach. 2 Wie soll ich dich empfangen . 11 . Otto Heinermann . 4 2. So. im Advent . O Heiland, reiß die Himmel auf . 7 . 231 . Ingo Bredenbach . 7 Es kommt die Zeit. EG.E 8. Gunther Martin Göttsche . 8 3. So. im Advent . Mit Ernst, o Menschenkinder . 10 . Johann Christian Kittel . 10 Die Nacht ist vorgedrungen . 16 . 220 . Johannes Schröder . 12 4. So. im Advent . Nun jauchzet, all ihr Frommen . 9 . Ingo Bredenbach . 14 Nun jauchzet, all ihr Frommen (altern. Mel.). 9 . Andreas Barner . 15 O komm, o komm, du Morgenstern. 19 . (222) . Kai Schreiber . 16 Christvesper . Lobt Gott, ihr Christen alle gleich. 27 . 247 . Gustav Schreck . 18 Vom Himmel hoch, da komm ich her . 24 . 237 . Max Gulbins . 20 Christnacht . Es ist ein Ros entsprungen . 30 . 243 . Arnold Joseph Monar . 21 Ich steh an deiner Krippen hier. 37 . 256 . Gerd Witte . 22 Christfest I . Gelobet seist du, Jesu Christ. 23 . 252 . Christian Geist . 24 Herbei, o ihr Gläub’gen . 45 . (241/242). Alexandre Guilmant . 26 Christfest II . Zu Bethlehem geboren. 32 . 239 . Markus Leidenberger . 28 Kommt und lasst uns Christus ehren . 39 . Carl Piutti . 30 1. So. nach dem Christfest...Freuet euch, ihr Christen alle . 34 . August Gottfried Ritter . 31 Fröhlich soll mein Herze springen.