Endberichtes Präsentiert

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Pr\344Mierte Betriebe Nach Bezirk U. Gemeinde 2013Xls.Xls

Landesprämierung Steirisches Kürbiskernöl g.g.A 2013 Bezirk Deutschlandsberg Aibl Fürpaß Siegfried Aibl 38 8552 Aibl Bad Gams Deutsch Barbara Furth 1 8524 Bad Gams Ganster Rudolf Niedergams 31 8524 Bad Gams Mandl Manfred Niedergams 22 8524 Bad Gams Farmer-Rabensteiner Franz Furth 8 8524 Bad Gams Deutschlandsberg Hamlitsch KG Ölmühle Wirtschaftspark 28 8530 Deutschlandsberg Leopold Ölmühle Frauentalerstraße 120 8530 Deutschlandsberg Reiterer Josef Bösenbacherstraße 94 8530 Deutschlandsberg Schmuck Johann Blumauweg-Wildbach 77 8530 Deutschlandsberg Groß Sankt Florian Jauk Josef Hubert Petzelsdorfstraße 31 8522 Groß Sankt Florian Weißensteiner Gabriele Vocherastraße 27 8522 Groß Sankt Florian Otter Anton Gussendorfgasse 21 8522 Groß Sankt Florian Schmitt Jakob Kelzen 14 8522 Groß Sankt Florian Stelzer Gertrude Florianerstraße 61 8522 Groß Sankt Florian Lamprecht Stefan Kraubathstraße 34 8522 Groß Sankt Florian Großradl Wechtitsch Angelika Oberlatein 32 8552 Großradl Lannach Jöbstl Karl Hauptstraße 7 8502 Lannach Niggas Theresia Radlpaßstraße 13 8502 Lannach Rumpf Herta Kaiserweg 4 8502 Lannach Limberg bei Wies Gollien Josef Eichegg 62 8542 Limberg bei Wies Pitschgau Jauk Karl Heinz Bischofegg 14 8455 Pitschgau Kürbisch Anna Bischofegg 20 8455 Pitschgau Kainacher Inge Haselbach 8 8552 Pitschgau Stampfl Gudrun Hörmsdorf 23 8552 Pitschgau Pölfing-Brunn Jauk Christian Brunn 45 8544 Pölfing-Brunn Michelitsch Karl Pölfing 29 8544 Pölfing-Brunn Preding Bauer Erwin Wieselsdorf 38 8504 Preding Rassach Hirt Renate Herbersdorf 35 8510 Rassach Becwar -

Landesprämierung Steirisches Kürbiskernöl G.G.A. 2018

Landesprämierung Steirisches Kürbiskernöl g.g.A. 2018 Bad Gleichenberg Hackl Barbara Merkendorf 70 8344 Bad Gleichenberg Bad Radkersburg Drexler Manfred Neudörflweg 5 8490 Bad Radkersburg Friedl Jasmin Pridahof 12 8490 Bad Radkersburg Majczan Josef Sicheldorf 38 8490 Bad Radkersburg Deutsch Goritz Baumgartner Irene - Agnes Weixelbaum 15 8484 Unterpurkla Lackner Andreas Weixelbaum 14 8483 Deutsch Goritz Edelsbach bei Feldbach Wiedner-Hiebaum Herbert Rohr 7 8332 Edelsbach b. Feldbach Fehring Bauer Franz Schiefer 119 8350 Fehring Dirnbauer Friedrich Höflach 22a 8350 Fehring Esterl Josef Schiefer 86 8350 Fehring Gütl Alfred Hatzendorf 65 8361 Hatzendorf Kaufmann Ernst u. Elisabeth Höflach 16 8350 Fehring Kern Stefanie Schiefer 13 8350 Fehring Kniely jun. Johann Pertlstein 31 8350 Fehring Koller jun. Josef Schiefer 29 8350 Fehring Krenn Josef u. Elisabeth Hohenbrugg 33 8350 Fehring Kürbishof Koller Weinberg 78 8350 Fehring Lamprecht Günter Weinberg 26 8350 Fehring Reindl Franz Höflach 45 8350 Fehring Schnepf Peter August Petzelsdorf 5 8350 Fehring Zach Johannes Pertlstein 29 8350 Fehring Feldbach Fritz Clement KG Brückenkopfgasse 11 8330 Feldbach Groß Franz Unterweißenbach 51 8330 Feldbach Holler Josef Petersdorf 3 8330 Feldbach Kirchengast Maria Mühldorf 62 8330 Feldbach Kohl David Leitersdorf 8 8330 Feldbach Lugitsch Rudolf KG Gniebing 122 8330 Feldbach Neuherz Christian Edersgraben 2 8330 Feldbach Gnas Ettl Hannes u. Maria Raning 44 8342 Gnas Fruhwirth Johann u. Johanna Thien 33 8342 Gnas Hödl Josef Raning 92 8342 Gnas Kerngast Anita Burgfried 65/1 8342 Gnas Neubauer Alois Obergnas 27 8342 Gnas Niederl Günter Obergnas 12 8342 Gnas Reiss Manfred u. Doris Grabersdorf 71 8342 Gnas Schadler Elisabeth Hirsdorf 23 8342 Gnas Sommer Alois Lichtenberg 84 8342 Gnas Trummer Josef Katzendorf 6 8342 Gnas Wagner Johannes Lichtenberg 12 8342 Gnas Halbenrain Gangl Christoph Donnersdorf 38 8484 Unterpurkla Summer Michaela Dietzen 32 8492 Halbenrain Jagerberg Fastl Justine Pöllau 6 8091 Jagerberg Groß Erwin Wetzelsdorf 17 8083 St. -

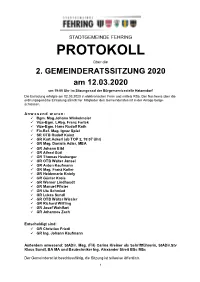

Protokoll 2. Gemeinderatssitzung 2020

STADTGEMEINDE FEHRING PROTOKOLL über die 2. GEMEINDERATSSITZUNG 2020 am 12.03.2020 um 19:00 Uhr im Sitzungssaal der Bürgerservicestelle Hatzendorf Die Einladung erfolgte am 02.03.2020 in elektronischer Form und mittels RSb. Der Nachweis über die ordnungsgemäße Einladung sämtlicher Mitglieder des Gemeinderates ist in der Anlage beige- schlossen. Anwesend waren: ü Bgm. Mag.Johann Winkelmaier ü Vize-Bgm. LAbg. Franz Fartek ü Vize-Bgm. Hans Rudolf Rath ü Fin.Ref. Mag. Ignaz Spiel ü SR OTB Rudolf Kainz ü GR Kurt Ackerl (ab TOP 2, 19:07 Uhr) ü GR Mag. Daniela Adler, MBA ü GR Johann Eibl ü GR Alfred Gütl ü GR Thomas Heuberger ü GR OTB Walter Jansel ü GR Anton Kaufmann ü GR Mag. Franz Koller ü GR Heidemarie Kniely ü GR Günter Krois ü GR Werner Lindhoudt ü GR Manuel Pfister ü GR Ute Schmied ü GR Lukas Sundl ü GR OTB Walter Wiesler ü GR Richard Wilfling ü GR Josef Wohlfart ü GR Johannes Zach Entschuldigt sind: ü GR Christian Friedl ü GR Ing. Johann Kaufmann Außerdem anwesend: StADir. Mag. (FH) Carina Kreiner als Schriftführerin, StADir.Stv Klaus Sundl, BA MA und Bautechniker Ing. Alexander Streit BSc MSc Der Gemeinderat ist beschlussfähig, die Sitzung ist teilweise öffentlich. 1 Vorsitzender: Bgm. Mag. Johann Winkelmaier TAGESORDNUNG: Öffentlicher Teil: 1 Eröffnung, Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit 2 Fragestunde 3 Sitzungsprotokoll der 01. Sitzung 2020 des Gemeinderates 4 Beratung und Beschlussfassung – Dislozierter Standort der Musikschule Fehring in Kirchberg an der Raab 5 Bericht des Prüfungsausschusses über die Prüfung 4. Quartal 2019 6 Bericht des Prüfungsausschusses über die Überprüfung des Rechnungsabschlusses 2019 7 Beratung und Beschlussfassung – Rechnungsabschluss 2019 8 Beratung und Beschlussfassung – Vergabe Aufträge Kasernenbrunnen 9 Beratung und Beschlussfassung – Vorhaben Haus der Musik Fehring - Auftragsvergaben 10 Beratung und Beschlussfassung – Verkauf Grdstk. -

70 Jahre Hauptschule - Neue Mittelschule 30 Jahre Musikschule

Amtliche Mitteilung der Gemeinde Kirchberg/Raab Ausgabe 3, 2020 Zugestellt durch /GEMEINDEMAGAZIN die Österreichische Post. 70 Jahre Hauptschule - Neue Mittelschule 30 Jahre Musikschule GEMEINDE MAGAZIN 1 für die tolle Vorbereitung und den ge und die Starkregenereignis- reibungslosen Ablauf dieser kons- se haben uns an die Grenzen des tituierenden Gemeinderatssitzung Machbaren gebracht. Wir können verantwortlich waren, sei es organi- aber von Glück sprechen, denn bis satorisch, musikalisch aber auch ku- auf einige kleinräumige Gebiete linarisch. Für die Zukunft wünsche sind die Schäden in unserer Ge- ich mir von allen im Gemeinderat meinde überschaubar geblieben, vertretenen Fraktionen eine gute wenn man bedenkt, dass einige und konstruktive Zusammenarbeit. unserer Nachbargemeinden zum Liebe Gemeinde- Persönliche Befindlichkeiten sollen Katastrophengebiet erklärt wur- bürgerinnen, liebe dabei außen vor gelassen werden – den. Ein wichtiger Aspekt in die- Gemeindebürger! wir wollen gemeinsame Ziele erar- sem Zusammenhang ist die Fertig- beiten und diese zum Wohle unserer stellung der Hangwasserkarte für Bürger umsetzen. unsere Gemeinde. Abflussszenari- Die Gemeinderatswahlen konnten en, Wasserhöhen und Engstellen nach einer mehr als dreimonati- Einige Mandatarinnen und Man- werden dabei berechnet und farb- gen Verschiebung am Sonntag, datare sind nach langjähriger Mit- lich dargestellt. Die Karte soll uns 28. Juni 2020 stattfinden. Da- arbeit im Gemeinderat bei dieser bei der Bewertung von Problem- bei wurden von der Wahlbehörde Wahl nicht mehr angetreten oder zonen eine gute Hilfestellung sein, sämtliche Vorkehrungen getroffen, nicht mehr in den Gemeinderat ge- die wir für die Sanierungen von die die Einhaltung der Auflagen wählt worden. Ich möchte mich bei Hang- und Straßenrutschungen, hinsichtlich der Corona-Pandemie dieser Gelegenheit für die gute Zu- Straßenbanketten, Gräben und zum Schutz aller Wählerinnen und sammenarbeit und ihr Engagement Abflussgerinnen, Bachsanierungen Wähler gewährleistet haben. -

Der R11 Raabtal Radweg Ein Genussvolles Erlebnis Vom Almenland Quer Durch Die Östliche Steiermark Bis Ins Südburgenland

Der R11 Raabtal Radweg Ein genussvolles Erlebnis Vom Almenland quer durch die östliche Steiermark bis ins Südburgenland MEHR RADGENUSS AM FLUSS! www.raabtal-radweg.at Meine Notizen und Eindrücke: 2 Orien tierung. 4 5 Einleitung in die Region 6 7 Die Raabtal-Radlwirte 8 9 Der R11 NORD 10 11 Der R11 SÜD 12 39 Die Region, Sightseeings und die Radlwirte. www.raabtal-radweg.at CZ SK Wien D a r k r m e i e Passail t Gleisdorf Raab CH S Graz Ilz Feldbach Jennersdorf Raab Ungarn Vogau Slowenien Bad Radkersburg Italien Impressum: Herausgeber: Verein zur Förderung des Raabtal-Radweges. Konzept und Gestaltung: Werner Josef Resch - Büro der besten Ideen Reschco GmbH. Fotos: Karl Schrotter, Maria Rauchenberger, Almenland, Therme Loipersdorf, Bad Gleichenberg-Tourismus, Gleisdorf-Tourismus, Werner J. Resch, die Tourismusverbände und jeweiligen Betriebe, Archiv. 3 Von den Almen in die Thermen Es ist schon ein ganz besonderes Stück Steiermark, diese Ost- und Südoststeiermark. Saftige Almen, reichhaltige Ebenen, die die Raab durchflutet und dazu warme Thermen. Wer hier nicht schwach wird, wird es sehr schwer woanders werden. Schwach im Sinne von nachgeben, dem Guten frönen. 4 5 MEHR RADGENUSS AM FLUSS! Raabtal Radlwirte. Das sind sie, die originalen Raabtal-Radlwirte, die diesem einzigartigen Radweg Leben einhau- chen. Von Passail im Norden bis nach Jennersdorf im Süden oder auch umgekehrt. Sie sorgen am Radweg dafür, dass es Ihnen kulinarisch gut geht, helfen Ihnen in jeder Situation weiter, organisie- ren Ihnen Weiterfahr-Gelegenheiten und infor- mieren Sie über Sightseeings und Bahnverbindun- gen. Bei manchen können Sie auch übernachten. Gut sogar! Kulinarisch werden Sie an dieser Strecke die „Raabtal Radlwirte“ verwöhnen. -

Und Energie-Modellregion

Klima- und Energie-Modellregion WIRTSCHAFTSREGION MITTLERES RAABTAL Bericht der Umsetzungsphase Weiterführungsphase I Weiterführungsphase II Weiterführungsphase III Zwischenbericht Endbericht Inhaltsverzeichnis: 1. Fact-Sheet zur Klima- und Energie-Modellregion 2. Zielsetzung 3. Eingebundene Akteursgruppen 4. Aktivitätenbericht 5. Best Practice Beispiel der Umsetzung 1. Fact-Sheet zur Klima- und Energie-Modellregion Facts zur Klima- und Energie-Modellregion Name der Klima- und Energiemodellregion (KEM): Wirtschaftsregion mittleres Raabtal (Offizielle Regionsbezeichnung) Geschäftszahl der KEM B569494 Trägerorganisation, Rechtsform Abwasserverband Feldbach – Mittleres Raabtal Deckt sich die Abgrenzung und Bezeichnung der KEM mit einem nein bereits etablierten Regionsbegriff (j/n)? Falls ja, bitte Regionsbezeichnung anführen: Facts zur Klima- und Energie-Modellregion: - Anzahl der Gemeinden: 4 - Anzahl der Einwohner/innen: 22.675 - geografische Beschreibung (max. 400 Zeichen) Die KEM liegt im oststeirischen Hügelland und in der Region Steirisches Vulkanland. Alle vier Ge-meinden der Modellregion befinden sich im politi-schen Bezirk Südoststeiermark. Prägend für die Region ist das Sohlental der Raab und das um- schließende Hügelland. Website der Klima- und Energie-Modellregion: Website: https://www.vulkanland.at/regionalwirtschaft/energievision- 2025/klima-und-energiemodellregion-wirtschaftsregion- mittleres-raabtal/ Facebook: https://www.facebook.com/MittleresRaabtal/ Büro des MRM: - Adresse Auersbach 130, 8330 Feldbach - Öffnungszeiten Montag bis Donnerstag: 08:00 – 17:00 Uhr Freitag: 08:00 – 12:00 Uhr Modellregions-Manager/in (MRM) Name: Ing. Karl Puchas, MSc e-mail: [email protected] Telefon: 03152/8575-505 Qualifikation, Referenzen, Tätigkeitsprofil des/r Modellregions- Leiter bzw. Geschäftsführer der Lokalen Energieagentur seit Manager/in: 1996 Energieberater: F-Kurs WIN-Konsulent Netzwerk Energieberatung Steiermark, Ich tu’s Berater Dipl. Energie Autarkie Coach Dipl. Energie- und CO2-Manager Dipl. -

Radfahren in Der Südoststeiermark

Radfahren in der Südoststeiermark Landschaft Harmonie Unberührte Natur HOTEL**** LEGENSTEIN – Bairisch Kölldorf 14 – 8344 Bad Gleichenberg Tel:03159/2220 – [email protected] – www.legenstein.at Bezirksradwege, Feldbach FB 1 - Riesentour Der Gasthof Pfeilerhof am Ortsrand von Bad Gleichenberg ist der Ausgangspunkt dieser 100 km langen Route. Die Radtour geht über das Schloss Poppendorf bis direkt nach Straden. Weiters führt die Route durch die „Giesselsdorfer Weinberge“, Jamm, Feldbach, Hatzendorf bis zur Riegersburg und wieder zurück. Streckenlänge : 100 km Charakter : Asphalt, Kies und Waldweg Profil : schwer FB 2 - Kernöltour Der Startschuss zu dieser 64 km langen Tour erfolgt am Feldbacher Hauptplatz, beim "Brauhaus Stadt Feldbach". Nach einer etwa 10 km langen Naturstraße bietet sich Ihnen ein wunderschöner Ausblick auf die Riegersburg. Sie können auch den kürzeren Weg mit etwa 24km zurücklegen. Streckenlänge : 64 km Charakter: Asphalt, Kies und Waldweg Profil : leicht bis mittel HOTEL**** LEGENSTEIN – Bairisch Kölldorf 14 – 8344 Bad Gleichenberg Tel:03159/2220 – [email protected] – www.legenstein.at Karte –Karte, Waldlehrpfad, Bezirksradwege, Bad Gleichenberg Feldbach FB 1 - Riesentour FB 2 - Kernöltour HOTEL**** LEGENSTEIN – Bairisch Kölldorf 14 – 8344 Bad Gleichenberg Tel:03159/2220 – [email protected] – www.legenstein.at Bezirksradwege, Feldbach FB 3 - Hexentour Der Ausgangspunkt dieser wunderschönen Radtour ist am Riegersburger Marktplatz. Weiters führt die Hexentour vorbei an der einzigen öffentlichen Vulkanlandsternwarte -

MEIN ZUHAUSE Amtliche Mitteilung Ausgabe März, 2019 Zugestellt Durch Die Österreichische Post

KIRCHBERG AN DER RAAB MEIN ZUHAUSE Amtliche Mitteilung Ausgabe März, 2019 Zugestellt durch die Österreichische Post Ein froheswünschen OsterfestIhnen der Bürgermeister, der Vorstand, der Gemeinderat und die Gemeindebediensteten! Jahreshauptversammlungen beiwohnen Dr. Walter List mit seinem Team recht und so wurde mir wiederholt bewusst herzlich für 37 Jahre als praktischer Arzt welch tolles Gemeinschaftsleben wir in in Kirchberg bedanken und zu seiner unserer Gemeinde pflegen, auf dessen bevorstehenden Pensionierung alles Vielfalt wir wirklich stolz sein dürfen. Gute wünschen. Im Grunde sind es immer die Ver- Der andere Teil wird gastronomisch bindungen mit Menschen, die dem genutzt: die „Prasserei“, wird der Name Leben seinen Wert geben. des neuen Lokals heißen. Die weiteren Räumlichkeiten im Obergeschoss (Wilhelm von Humboldt) bieten sich für Dienstleistungsbetriebe, Da die Gemeinderatssitzung im No- die den Ortskern stärken sollen, an. vember letzten Jahres im Zeichen Interessenten mögen sich bitte rasch im der neuen Gemeindeführung stand, Gemeindeamt melden. möch te ich mich an dieser Stelle an Mit der Pensionierung von Frau all die fleißigen Mitarbeiterinnen Franziska Neumeister im Herbst dieses und Mitarbeiter wenden: Ihr wart bei Jahres wird der Lebensmittelhandel Liebe Gemeindebürgerinnen, meiner Amtsübernahme die wichtigsten mit einem Geschäftsführer der Kette liebe Gemeindebürger! Ansprechpartner im Gemeindewesen. Nah&Frisch weitergeführt. Die Seit etwa 4 Monaten darf ich als Bür Ohne Euch wäre der Amtswechsel nicht so Nahversorgung in Kirchberg kann germeister für die Gemeinde Kirch reibungslos verlaufen. Jede/r wusste ganz somit glücklicherweise auch in Zukunft berg an der Raab tätig sein und genau welche Aufgaben zu erfüllen waren, gewährleistet werden. erfreulicherweise war dieser Start in so habt Ihr mir Zeit verschafft – Zeit damit Ich freue mich auf die nächsten eine gemeinsame Zukunft für mich ich mich mit meinen neuen Aufgaben arbeitsreichen Monate, denn viele überaus positiv. -

Studie Südoststeiermark

SÜDOSTSTEIERMARK Eine regionalpolitische Studie zur Zukunft des Bezirks Studie 1 | 2021 Herausgeber und Hersteller: Wirtschaftskammer Steiermark Institut für Wirtschafts- und Standortentwicklung Körblergasse 111-113 8010 Graz Rückfragen: Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an das Institut für Wirtschafts- und Standortentwicklung der Wirtschaftskammer Steiermark T +43 (0)316 601-796 E [email protected] Für den Inhalt verantwortlich: Mag. Simone Harder Mag. Robert Steinegger Christina Kaltenegger, MSc Graz, 10. Februar 2021 INSTITUT FÜR WIRTSCHAFTS- UND STANDORTENTWICKLUNG VORWORT „Die Zukunft hat viele Namen: Für Schwache ist sie das Unerreichbare, für die Furchtsamen das Unbekannte, für die Mutigen die Chance.“ Victor Hugo Sehr geehrte Damen und Herren, geschätzte Leserinnen und Leser! als Unternehmensvertreter liegt uns die wirtschaftliche Zukunft des Bezirks Südoststeiermark besonders am Herzen. Der rasche technologische Fort- schritt sowie die damit einhergehenden strukturellen Veränderungen in Gesell- schaft und Wirtschaft erfordern, dass wir unseren Blick nach vorne richten und die Entwicklungsmöglichkeiten für unseren Bezirk ausloten. KommR Günther Johann Stangl Obmann der Regionalstelle Wir haben daher das Institut für Wirtschafts- und Standortentwicklung der Südoststeiermark WKO Steiermark beauftragt, auf Basis wesentlicher volkswirtschaftlicher WKO Steiermark Kennzahlen die Stärken und Schwächen des Bezirks zu analysieren und die Chancen und Herausforderungen für die Zukunft aufzuzeigen. Auf Basis der Ergebnisse sollen wirtschaftspolitische -

Bgbl II 243/2012

1 von 4 BUNDESGESETZBLATT FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH Jahrgang 2012 Ausgegeben am 4. Juli 2012 Teil II 243. Verordnung: Bezirksgerichte-Verordnung Steiermark 2012 243. Verordnung der Bundesregierung über die Zusammenlegung von Bezirksgerichten und über die Sprengel der verbleibenden Bezirksgerichte in der Steiermark (Bezirksgerichte-Verordnung Steiermark 2012) Auf Grund des § 8 Abs. 5 lit. d des Übergangsgesetzes vom 1. Oktober 1920, BGBl. Nr. 368/1925, in der Fassung des Bundesverfassungsgesetzes BGBl. I Nr. 64/1997 und der Kundmachung BGBl. I Nr. 194/1999 wird mit Zustimmung der Steiermärkischen Landesregierung verordnet: Zusammenlegung von Bezirksgerichten § 1. Folgende in der Steiermark gelegene Bezirksgerichte werden zusammengelegt: Aufnehmende Bezirksgerichte 1. Bad Radkersburg Feldbach 2. Frohnleiten Graz-West 3. Gleisdorf Weiz 4. Hartberg Fürstenfeld 5. Irdning Liezen 6. Knittelfeld Judenburg 7. Stainz Deutschlandsberg Sprengel der Bezirksgerichte § 2. In der Steiermark bestehen folgende Bezirksgerichte, deren Sprengel nachgenannte Gemeinden umfassen: Bezirksgericht Gemeinden 1. Bruck an der Mur Aflenz Kurort, Aflenz Land, Breitenau am Hochlantsch, Bruck an der Mur, Etmißl, Frauenberg, Gußwerk, Halltal, Kapfenberg, Mariazell, Oberaich, Parschlug, Pernegg an der Mur, Sankt Lorenzen im Mürztal, Sankt Ilgen, Sankt Katharein an der Laming, Sankt Marein im Mürztal, Sankt Sebastian, Thörl, Tragöß, Turnau. 2. Deutschlandsberg Aibl, Bad Gams, Deutschlandsberg, Eibiswald, Frauental an der Laßnitz, Freiland bei Deutschlandsberg, Garanas, Georgsberg, Greisdorf, Gressenberg, Groß Sankt Florian, Großradl, Gundersdorf, Hollenegg, Kloster, Lannach, Limberg bei Wies, Marhof, Osterwitz, Pitschgau, Pölfing-Brunn, Preding, Rassach, Sankt Josef (Weststeiermark), Sankt Martin im Sulmtal, Sankt Oswald ob Eibiswald, Sankt Peter im Sulmtal, Sankt Stefan ob Stainz, Schwanberg, Soboth, Stainz, Stainztal, Stallhof, Sulmeck-Greith, Trahütten, Unterbergla, Wernersdorf, Wettmannstätten, Wielfresen, Wies. 3. -

Kirchberg an Der Raab Mein Zuhause

KIRCHBERG AN DER RAAB MEIN ZUHAUSE Amtliche Mitteilung Ausgabe Dezember 2019 Zugestellt durch die Österreichische Post Frohe gesegnete Weihnachten und ein gutes neues Jahr wünschen der Bürgermeister, der Vorstand, der Gemeinderat und alle Gemeindebediensteten von zahlreichen Projekten wird mir Viele Jahre hat Angela die Kleider doch klar, dass es Realität ist. der Prinzenpaare angepasst, dafür Spannende Gespräche mit unserer Ge- ein Danke von mir und meiner Gabi meindebevölkerung waren für mich und von allen Prinzenpaaren die sich nicht etwa belastend, sondern sehr unserem Dank anschließen. konstruktiv und zielorientiert. So Nun wünsche ich euch Zeit konnte in fast allen Fällen eine Lösung für Familie, Freunde und besondere erzielt werden. Dieser Umstand stimmt Menschen. mich sehr positiv und demütig. Einem gemeinsamen Weg in die Zukunft Ich wünsche euch Erfolg in unserer liebens- und lebenswerten im Beruf, in der Ausbildung und auf Gemeinde Kirchberg an der Raab sehe dem Weg zu selbstgesetzten Zielen. ich mit Freude entgegen. Ein herzliches Ich wünsche euch Kraft und großes „DANKE“ an euch alle, die für Situationen, die im ersten Moment Liebe Gemeindebürgerinnen, meine Entscheidungen mittragen und ausweglos scheinen. liebe Gemeindebürger! die mich auf meinem Weg ein stückweit Ich wünsche euch fröhliche Zeiten, Der Dezember ist ins Land gezogen begleiten. weil Lachen das Leben einfacher und verzaubert uns mit stiller Mystik. Mit der Eröff nung des „Kirchberger macht. Die Tage werden kürzer, es wird früher Faschings“ konnte auch die fünfte Ich wünsche euch Zuversicht, dunkel, somit ziehen wir uns in unsere Jahreszeit am Kirchpark begrüßt werden. denn es kommt ein gutes und schönes Häuser und Wohnungen zurück und Dem neuen Prinzenpaar Angela I mit Jahr 2020! genießen eine hoff entlich ruhigere Peter I und dem Kinderprinzenpaar und besinnlichere Zeit. -

Waldbrandverordnung 2021

BEZIRKSHAUPTMANNSCHAFT SÜDOSTSTEIERMARK Anlagenreferat Bezirkshauptmannschaft Südoststeiermark Bearb.: Ing.Mag. Alois Maier Tel.: +43 (3152) 2511-213 Fax: +43 (3152) 2511-550 E-Mail: bhso- [email protected] Bei Antwortschreiben bitte elektronischen Signatur bzw. der Echtheit de Das elektronische Original dieses Dokumentes wurde amtssigniert. Hinweise zur Prüfung dieser Geschäftszeichen (GZ) anführen __ GZ: BHSO-62028/2021-3 Feldbach, am 29.03.2021 Ggst.: Waldbrandverordnung 2021 V E R O R D N U N G über das Verbot von Feuerentzünden und Rauchen im Wald s Ausdrucks finden Sie unter: in Zeiten besonderer Brandgefahr Aufgrund des § 41 Abs. 1 Forstgesetz 1975, BGBl. Nr. 440 idgF wird verordnet: § 1 Zur Hintanhaltung von Waldbränden sind in allen Waldgebieten des Verwaltungsbezirkes Südoststeiermark und in deren Gefährdungsbereich (40 m zu Wäldern) brandgefährliche https://as.stmk.gv.at Handlungen wie das Rauchen, das Hantieren mit offenem Feuer, die Verwendung von pyrotechnischen Gegenständen, jegliches Feuerentzünden und das Unterhalten von Feuer für jedermann, einschließlich der im § 40 Abs. 2 Forstgesetz 1975 zum Entzünden oder Unterhalten von Feuer im Walde Befugten, verboten! § 2 Diese Verordnung tritt mit dem der Kundmachung folgenden Tag in Kraft. § 3 Zuwiderhandlungen gegen dieses Verbot stellen Verwaltungsübertretungen nach § 174 Abs. 1 a Ziffer 17 Forstgesetz dar und werden diese Übertretungen von der Bezirksverwaltungs- behörde mit einer Geldstrafe bis zu € 7.270,00 oder mit Freiheitsstrafe bis zu vier Wochen geahndet. Der Bezirkshauptmann: Dr. Alexander Majcan (elektronisch gefertigt) 8330 Feldbach ● Bismarckstraße 11-13 Wir sind Montag bis Freitag von 8:00 bis 12:30 Uhr und nach telefonischer Vereinbarung für Sie erreichbar DVR https://datenschutz.stmk.gv.at ● UID ATU37001007 Steiermärkische Bank und Sparkassen AG: IBAN AT892081500006387633 ● BIC STSPAT2G EB_1 V1.1 2 Ergeht nachrichtlich an: 1.