Dossier Cime Bianche Ayas, Estate-Inverno 2015

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

ORARI COURMAYEUR > AOSTA > TORINO

ORARI COURMAYEUR > AOSTA > TORINO LINEA ATTIVA DAL 14 GIUGNO 2021 frequenza / note GG GG 5 GG COURMAYEUR – P.le Monte Bianco 9.35 13.35 16.35 partenza LA THUILE 9.18 13.05 16.13 PRE-SAINT-DIDIER S.S.26 9.43 13.43 16.43 MORGEX S.S.26 9.50 13.50 16.50 LA SALLE S.S.26 9.53 13.53 16.53 RUNAZ S.S.26 10.00 14.00 17.00 ARVIER S.S.26 10.07 14.07 17.07 VILLENEUVE Entrata Est Capoluogo 10.14 14.14 17.14 SAINT-PIERRE Hotel Château 10.17 14.17 17.17 SARRE S.S.26 10.22 14.22 17.22 Aosta Autostazione arrivo 10.35 14.35 17.35 AOSTA – Autostazione 6.55 10.55 14.55 17.55 NUS S.S.26 7.10 11.10 15.10 18.10 partenze BREUIL-CERVINIA 6.25 10.25 13.05 17.15 partenza VALTOURNENCHE 6.45 10.45 13.25 17.35 partenza ANTEY-SAINT-ANDRE 7.05 11.05 13.45 17.55 CHÂTILLON Autostazione 7.25 11.25 15.25 18.25 VERRES Autostazione 7.35 11.35 15.35 18.35 PONT SAINT MARTIN - Via Circonvallazione 7.45 11.45 15.45 18.45 TORINO -C.so G.Cesare - IVECO 8.25 12.25 16.25 19.25 TORINO -C.so G.Cesare, 131 8.32 12.32 16.32 19.32 TORINO - C.so G.Cesare, 13 - Porta Palazzo 8.40 12.40 16.40 19.40 TORINO – P. -

Real-Time Detection of Natural Snow Avalanches by Infrasonic Array Network (IAN) on December 2012 in Valtournenche – Aosta Valley (IT)

International Snow Science Workshop Grenoble – Chamonix Mont-Blanc - 2013 Real-time detection of natural snow avalanches by Infrasonic Array Network (IAN) on December 2012 in Valtournenche – Aosta Valley (IT) Durand N.1, Ulivieri G.2, Marchetti E.2 , Frigo B.*, 1, Dellavedova P.1, Ripepe M.2, Segor V.3 1 Fondazione Montagna sicura - Montagne sûre, Courmayeur (AO) – Italy; 2 Dipartimento Scienze della Terra, University of Firenze, Firenze - Italy; 3 Struttura assetto idrogeologico dei bacini montani – Ufficio Neve e Valanghe, Regione Autonoma Valle d’Aosta, Quart (AO) - Italy; ABSTRACT: Since 2009 and within the Operational programme Italy-France (Alps ALCOTRA) – Pro- jects “DynAval” (2009-2012) and “Map3“ (2012-2014), infrasonic array technology is tested in Aosta Valley to real-time detect the natural and artificial avalanche activity in the Alpine areas. In winter 2012, an Infrasonic Array Network (IAN) operates around the Monte Rosa and Matterhorn areas, mon- itoring ~250 km2 of Valtournenche, Ayas and Gressoney Valleys. If single infrasonic array allows de- tecting small-to-medium size (~500 m3) powder avalanches in the 3-10 km distance range, providing relative location (direction of provenience and recording time) of the source, the IAN allows more pre- cise location (geographic position and time of occurrence), and the broadening of the area covered by the avalanche monitoring system. Information on identified events are broadcasted automatically in real-time (every 15 minutes), thus indicating potential sectors where avalanches might have occurred during the last 24 h or where to focus further avalanche control activity. The validation of the locations is done by comparing ground-truth (natural or artificial) avalanche events with the infrasonic meas- urements. -

Een Kleine Vallei Met Een Groots Verhaal

Een kleine vallei met een groots verhaal. Valle d’Aosta is de kleinste regio van Italië. Ze is omringd door de hoogste toppen van Europa en bestaat uit het centrale dal van de Dora Baltea, van- waar 13 kleinere zijdalen lopen die worden doorkruist door gletsjers en stro- men. Sinds de oudheid is het een belangrijk kruispunt van de westelijke Alpen. Op dit moment is het verbonden met Frankrijk via de Mont Blanc-tunnel en de Kleine Sint-Bernhardpas en met Zwitserland via de Grote Sint-Bernhardpas en -tunnel. De vallei was al in de prehistorie bewoond en werd bezet door de Salassi, een Gallo-Keltische bevolkingsgroep die na een lange strijd werd verdreven door de Romeinen in de 1ste eeuw v.Chr. De Romeinen vestigden zich in de regio en stichtten de stad Augusta Praetoria in 25 v.Chr. De vallei kwam later in handen van de Bourgondiërs, de Longobarden en de Karolin- gers tot ze de eigendom werd van het vorstenhuis Savoye. In 1191 verleende Thomas I van Savoye de “Carta delle Franchigie”, die het politieke en admi- nistratieve zelfbestuur erkende en van kracht bleef tot 1770. De vallei kende een vorm van autonomie met eigen wetten en werd bestuurd door de Staten Generaal, en vanaf 1536 door het Conseil des Commis, een soort bestuursraad die uit 24 leden bestond. Napoleon trok tijdens zijn campagne in Italië door de regio in 1800 en bracht de idealen van de revolutie met zich mee. Dit wekte sympathie en haat, bewondering en angst op en vormde de aanleiding voor legendes en verhalen die vandaag de dag nog steeds in de vallei worden verteld. -

Coccola Un Valdostano ELENCO STRUTTURE (Pdf

B&B e Affittacamere della Valle d’Aosta vogliono coccolare i Valdostani, e li invitano a scoprire un po’ di più la loro Regione, godendosi un soggiorno a prezzo scontato con cena presso i ristoranti convenzionati. Offerta valida dal 22 febbraio fino al 30 giugno 2021! www.coccolaunvaldostano.com SITO INTERNET ANIMALI LOCALITA’ NOME STRUTTURA N. TELEFONO RISTORANTI CONVENZIONATI SERVIZI E-MAIL AMMESSI www.bedbreakaosta.com Aosta B&B Al Nabuisson 339 6090332 Osteria da Nando SI aostacentro @hotmail.com www.lacasadelgrilloaosta.it Ristorante Hostaria del Calvino – Aosta Aosta B&B La Casa Del Grillo 348 9851918 SI Parcheggio gratuito, WiFi [email protected] Ristorante Osteria da Nando - Aosta www.maisondunoyer.com Aosta - Excenex Chambres d'hôtes Maison du Noyer 371 4834739 Cucina interna ? [email protected] www.lepetitlievre.com Aosta - Porossan B&B Le Petit Lièvre 335 5358682 Ristorante Osteria da Nando - Aosta ? [email protected] www.auchateaublanc.it Hotel Beau Sejour – Arvier Arvier B&B Au Chateau Blanc 347 8651747 SI [email protected] Osteria del Viandante - Arvier www.langolinodibonny.it Hotel Beau Sejour – Arvier Arvier B&B L’angolino di Bonny 338 2793576 ? [email protected] Osteria del Viandante - Arvier www.maisondelamontagne.net Arvier B&B Maison de la Montagne 333 2029837 ? [email protected] Ristorante Casa Coucca – Bard www.vecchiotorchio.com Bard B&B Vecchio Torchio 347 8743254 Ristorante Ad Gallias – Bard ? [email protected] Ristorante Caffè Bistrot - Bard www.micasaticasa.info -

Châteaux De La Vallée D'aoste

CHÂTEAUX DE LA VALLÉE D AOSTE A journey through’ history, art and nature The castles From the twelfth century, the local of the lords constructed fortified buildings for defensive purposes, such as the castles Aosta Valley: of Graines, Châtel-Argent and Cly, which perfectly exemplify the oldest style a thrilling journey of castle architecture. through time However, from the fourteenth century onwards, the architectural features serving to defensive purposes were superseded by monolithic structures, such as those of the castles of Ussel and Verrès, which were then gradually embellished with decorative features, as can be observed at the famous A significant and rich cultural heritage Fénis Castle among others. made up of castles, strongholds The stylistic evolution of the fortressin and historic buildings welcomes to a fine manor house is evident in the those visiting the Aosta Valley castles of Aymavilles and Issogne, whereas or travelling through. the abodes of Sarre and Savoy Castle of Indeed, the many castles scattered Gressoney-Saint-Jean are testimonies to along the region’s central valley the presence of the Savoy dynasty in the are of outstanding Aosta Valley and the artistic taste in vogue beauty and cultural interest. in that court. Built in strategic places to defend ancient lands, these castles In the summer, the magic of this places with their variety of styles is even greater as the castles become and architectural features are spectacular scenery for emotionally a valuable testimony to the history charged musical events. Guests are treated of the Aosta Valley. to refined and exclusive evenings as the events feature artists of national and international caliber. -

EGU2018-4918, 2018 EGU General Assembly 2018 © Author(S) 2018

Geophysical Research Abstracts Vol. 20, EGU2018-4918, 2018 EGU General Assembly 2018 © Author(s) 2018. CC Attribution 4.0 license. Glacial Outburst flood risk assessment on the Chérillon Glacier (Valtournenche, Aosta Valley, Italy) Fabrizio Troilo (1), Elena Motta (1), Diego Franco (2), Alberto Godio (2), and Valerio Segor (3) (1) Safe Mountain Foundation, Glaciers and Permafrost Office, Italy ([email protected]), (2) DIATI, Politecnico di Torino, Torino, Italy, (3) Struttura assetto idrogeologico dei bacini montani, Regione Autonoma Valle d’Aosta An anomaly in the regular hydrology of the Chérillon Glacier (Aosta Valley –Italy) was reported to local authorities on the 24th of July 2017, describing the sudden disappearing of a glacial stream on the 23rd of July 2017. Investigation about the phenomena was needed to detect individuate the water retention inside or under the glacier that originated the glacial stream (Torrente Fossu), now dried. An eventual sudden increase in water run-off would flow, via the Torrente Fossu, through the densely populated area of Breuil-Cervinia: a first field survey was immediately carried out in order to observe in-situ conditions and eventual morphological evidences. No surface evidence of glacial collapse or water pocket formation was reported, but further investigations had to be planned to assess the presence of water pockets beneath the glacier surface. A first field survey was performed by collecting Ground Penetrating Radar (GPR) data along several profiles that covered all the North-East part of the glacier; this is the part of the glacier from which water would potentially flow towards the stream. The resulting radargrams detected a subglacial cavity with an estimated volume of some thousands of cubic meters; an accurate analysis of the cavity volume was not possible. -

16 Breuil-Cervinia Valtournenche

Below the gorgeous profile of Mount Cervino (Matterhorn), the Valtournenche SCUOLA DI SCI DEL BREUIL SCUOLA DI SCI SCUOLA DI SCI SCUOLA DI SCI valley spreads over more than 150 kilometers. It suits all kinds of skiing Fraz. Breuil Cervinia DEL CERVINO MATTERHORN - CERVINIA VALTOURNENCHE 16 Via Bich, 14 Fraz. Breuil Cervinia Breuil Cervinia - Via J.Bich 9 Via Roma requirements. The Breuil-Cervinia and Valtournenche ski area, connected to 11028 Valtournenche P.Zza Guido Rey, 34 11028 Valtournenche 11028 Valtournenche 1 T · 0166 940960 - 338 4729426 11028 Valtournenche T · 0166 949523 T · 0166 92515 2 that of Zermatt in Switzerland, is one of the vastest in the Alpes. 4 fax · 0166 940960 T · 0166 949034 - 948744 fax · 0166 949990 fax · 0166 92430 5 Unterhalb der atemberaubenden Silhouette des Matterhorn erstreckt sich 3 www.scuolascibreuil.com fax · 0166 949885 www.scuolascicervinia.com www.montecervino.it Aosta 6 über 200 km Länge das Valtournenche. Hier kommt jeder Skifahrer auf [email protected] www.scuolacervino.com [email protected] [email protected] seine Kosten. Das Skigebiet Breuil-Cervinia und Valtournenche reicht bis [email protected] nach Zermatt in der Schweiz. Mit 350 km Pisten gehört es zu den größten Skigebieten in den Alpen. MassiMassif duf Mont-du Mont-RoseRose CervinoCervino 44784478 m m ZermattZermatt · Suisse · Suisse GUIDEGUIDE DEL DEL CERVINO CERVINO Pic du Théodule Breuil-Cervinia Pic3469 du mThéodule Plateau Rosa 3469 m 3480Plateau m Rosa TEODULOTEODULO 3480 m Col Coldes des Valtournenche -

Place Jariot, 37 11020 Ayas COMUNE SEDE DEL CONSORZIO PRESI

Foglio1 DENOMINAZIONE DEL COMUNE SEDE DEL COMUNE PRESIDENTE INDIRIZZO PRESIDENTE C.A.P. CONSORZIO CONSORZIO RESIDENZA 1 MONT-SARON ALLEIN NEX Rosildo c/o Municipio - loc. Capoluogo, 1 11010 Allein 2 ANTEY-SAINT-ANDRÉ ANTEY-SAINT-ANDRÉ HOSQUET Livio fr. Cerian, 41 11020 Antey-Saint-André 3 ARPILLES SOPRA AOSTA VETTICOZ Daniela Emerica fraz. Signayes-Ossan, 127 11100 Aosta 4 CANALE DELLA COLLINA AOSTA CUAZ Giorgio Ugo Carlo via Giorgio Elter, 6 11100 Aosta 5 GIOANNET AOSTA PERRIER Ovidio fraz. Signayes-Preille, 92 11100 Aosta 6 LIN AOSTA CHARBONNIER Ennio fraz. Arpuilles-Capoluogo, 14 11100 Aosta 7 MÈRE DES RIVES AOSTA CASTIGLION Luciana via Voison, 14 11100 Aosta 8 POROSSAN AOSTA GALASSI Erika Margareta fr. Porossan-Roppoz, 15/A 11100 Aosta 9 ARNAD ARNAD ROLLAND Renzo fr. Clos-de-Barme, 35 11020 Arnad 10 ÉCHALLOD ARNAD SEZIAM Luciano fr. Échallod-Dessus, 3 11020 Arnad BAISE PIERRE, LO LAIR, PLAN- 11 ARVIER ALLEYSON Luigi via Saint Antoine, 61 11011 Arvier RAFORT c/o Comunità Montana Grand Paradis - 12 BORÈGNE-PILEO-LEYTIN ARVIER CLUSAZ Andrea 11018 Villeneuve piazza Chanoux, 8 13 EAUX SOURDES ARVIER PERRIER Roberto via Lostan, 94 11011 Arvier 14 ENFER ARVIER VALLET Mauro via Lostan, 39 11011 Arvier 15 L'ADRET D'AVISE AVISE DENARIER Marino fr. Cérellaz, 87 11010 Avise 16 RUNAZ AVISE MILLIÉRY Claudio fr. Praximond, 10 11010 Saint-Pierre c/o Comunità Montana Grand Paradis - 17 VEDUN-COL DE BARD AVISE VALLET Franco 11018 Villeneuve piazza Chanoux, 8 18 ANTAGNOD AYAS BOUGEAT Alexandre loc. Vagère s.n.c. 11020 Ayas VERCELLIN NOURRISSAT 19 MASCOGNAZ-CREST AYAS loc. -

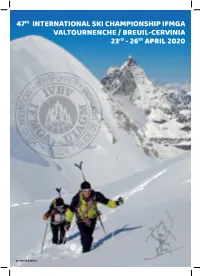

26Th APRIL 2020

47th INTERNATIONAL SKI CHAMPIONSHIP IFMGA VALTOURNENCHE / BREUIL-CERVINIA 23rd - 26th APRIL 2020 ph. Marco Spataro IL SALUTO DEL PRESIDENTE UIAGM LE MOT DU PRÉSIDENT DE L’UIAGM A WORD FROM THE IFMGA PRESIDENT DER GRUSS DES PRÄSIDENTEN IVBV PETER CLIFF PETER CLIFF A nome della UIAGM/IVBV/IFMGA, do il On behalf of the UIAGM/IVBV/IFMGA, I Au nom de l’UIAGM/IVBV/IFMGA, je sou- Im Namen der UIAGM / IVBV / IFMGA be- benvenuto a tutte le guide alpine e ai loro welcome all mountain guides and their haite la bienvenue aux guides de haute grüße ich die Bergführer aus aller Welt partner per questo 47° Campionato inter- partners to this the 47th Mountain montagne du monde entier et à leurs par- und ihre Partner zu diesem 47. Internati- nazionale di sci. Guides Ski Race. tenaires à cette 47e Compétition interna- onalen Skiwettbewerb. tionale de ski. L’UIAGM è unica, essendo la sola organiz- The IFMGA is unique, being the only pro- Die UIAGM ist einzigartig und die einzige zazione professionale al mondo con uno fessional organisation in the world with a L’UIAGM est unique, étant la seule or- Berufsorganisation der Welt mit einem standard di formazione e valutazione co- common training and assessment stand- ganisation professionnelle au monde gemeinsamen Standard für Schulung mune, perciò qualunque sia il nostro Pae- ard, and so wherever in the world we ayant une norme commune de formation und Bewertung. Ueberall tragen wir un- se di provenienza, tutti noi indossiamo il come from, we all wear the badge with et d’évaluation, et partout d’où nous ve- ser Abzeichen mit Stolz. -

Buisson Antey-Saint-André Valtournenche La

TRASPORTI - TRANSPORT - TRANSPORT BUISSON Altiporto - Altiport - Altiport UFFICIO TURISTICO - OFFICE DU TOURISME - TOURIST OFFICE +39 0166 47 134 - www.lovechamois.it CERVINO SPA / STAZIONE DI SCI CHAMOIS - STATION DE SKI - SKI STATION +39 0166 47 205 - www.cervinia.it IMPIANTI - REMONTÉES - LIFTS PISTE - PISTES - SLOPES Plateau Rosà Piccolo Cervino Breithorn Grand Tournalin 2.800 m 3.883 m 4.164 m 3.379 m FUNIVIA REGIONALE BUISSON / TÉLÉPHERIQUE - CABLECAR CORGNOLAZ › LAGO LOD 1 LIBERA +39 0166 51 98 90 (Buisson) +39 0166 47 136 (Chamois) A Roisette Roccia Nera Petit Tournalin Liskamm Orientale 3.334 m 4.075 m 3.207 m 4.527 m LAGO LOD › TEPPA 2 FONTANAFREDDA B Falinère Trécare Piramid Vincent FALINÈRE 3 BABY LAGO 2.763 m 3.033 m 4.215 m C TAPIS ROULANT 4 CHARAVELLESSAZ Gran Dent Col Pillonet D 2.832 m 2.698 m 5 ASSETTAZ SCI E NON SOLO - SKI ET PLUS - SKIING AND MORE Osvaldo Ducly NOLEGGIO SCI - LOCATION DE SKI - SKI RENTAL 2 1 Scuola di Sci Chamois 2500 SCUOLA DI SCI - ÉCOLE DE SKI - SKI SCHOOL C 2 1 BAR & NEGOZI - BARS & MAGASINS - BARS & MINIMARKETS 2 Minimarket Bazar 1 3 D B 4 Bar Chamois Rigollet SIlvano & C. 3 Lod 2 Bar Funivia 2 4 4 2 3 3 5 3 A RISTORANTI - RESTAURANTS - RESTAURANTS 1 1 Chez Pierina + 3 Fontana Freida + 2 Corgnolaz Liussel 2 Da Bruna + 4 Del Lago + 1 La Ville 1 Suis OSPITALITÀ - HEBERGEMENTS - ACCOMODATION 8 1 Hotel Maison Cly **** + 5 B&B Rascard d’Antan 5 6 7 2 Rifugio Alpino L’Ermitage + 6 B&B Macapé 3 Ostello Bellevue + 7 B&B La Ville - Chamois 4 Affittacamere Del Lago + 8 B&B Maison de Suis LA MAGDELEINE VALTOURNENCHE BREUIL-CERVINIA CIASPOLE - RAQUETTES À NEIGE - SNOWSHOEING www.gian.mario.navillod.it IMPORTANTI CONSIGLI PER INTRAPRENDERE CONSEILS IMPORTANTS POUR EFFECTUER IMPORTANT INFORMATIONS FOR A SAFE TRIP UN’ESCURSIONE IN SICUREZZA UNE EXCURSION EN TOUTE SÉCURITÉ BUISSON Use of the trails described is at the individual’s own risk. -

AREAS ACTIVITY in the Andpaths Aosta Valley Osta Valley Is a Land of Matchless Beauty, with a Wealth of Natural Resources

PICNIC AREAS ACTIVITY in the andPATHS Aosta Valley osta Valley is a land of matchless beauty, with a wealth of natural resources. One easy, convenient Away to enjoy these superb natural surroundings is undoubtedly a day spent relaxing in the open air in one of the numerous areas equipped for the purpose that visitors can find throughout the region. For some time now, our Department, in collaboration with the various local administrations, has been devoting particular attention to the creation and upkeep of these delightful, inviting areas. As you flick through these pages, you can easily appreciate the amount of hard work and dedication that has gone into offering visitors such appealing, genuine, peaceful spots where they can breathe in the scent of the forest, admire breathtaking scenery or lie down and relax by the banks of lakes and rivers – and all of this in the comfort and convenience offered by the facilities available. There are now a total of 34 specially equipped areas throughout the region, located at various altitudes, from the 350 metres of the Cignas area in Donnas village up to the 2020 m a.s.l. of the Lake Lod area in Chamois village. All of them are well equipped for visitors, offering tables, benches, water fountains, barbecues and toilets, as well as easy access for visitors with disabilities. Each of the files presented here also contains interesting basic information on the type of plant life present, the surrounding scenery and the walking trips to be enjoyed nearby. There is also information on the eleven equipped routes in the region, and a few simple yet important rules on how to make the most of the facilities available while respecting both nature and your fellow visitors. -

2020 |2021 Download the Newapp

Comprensorio di Courmayeur From the ski resort starts COMPRENDE INFO OFF PISTE ROUTES that are neither INCLUDES Courmayeur ski area + Skyway Discounts available only on presentation of documents of identity. + Skyway MonteSelf-certification Bianco is not + accepted.Valle d’Aosta marked, patrolled or protected from Monte Bianco or Aosta Valley for 1-2-3 days high mountain perils and avalanches FREE PASS CHILD <8 years old: born after 31 october 2012 which cannot be anticipated in Winter season 2020 / 2021 season 2020 Winter advance. This free pass will only be issued if one adult, youth ADULT * CHILD N.C. < 8 years **YOUNG <14 years ***YOUTH <18 years **** SENIOR or senior purchases a consecutive days pass equal or HIGH HIGH HIGH HIGH HIGH superior in days. CONSECUTIVE SEASON SEASON SEASON SEASON SEASON DAYS If there is no purchase by an adult, the fare will be the SAFE SKI SEASON SEASON SEASON SEASON SEASON 26 dec - 10 jan 26 dec - 10 jan 26 dec - 10 jan 26 dec - 10 jan 26 dec - 10 jan one PROJECT 30 jan - 7 mar 30 jan - 7 mar 30 jan - 7 mar 30 jan - 7 mar 30 jan - 7 mar for * CHILDREN WITHOUT ADULT Scan the qr code and find out how to ski safely VALID IN COURMAYEUR ONLY (NO SKYWAY) ** YOUNG <14 years old: born after 31 october 2006 3 hours € 4200 € 4550 € 1050 € 1150 € 2950 € 3200 € 3700 € 4000 € 3700 € 4000 *** YOUTH <18 years old: born after 31 october 2002 4 hours € 4600 € 5050 € 1150 € 1250 € 3200 € 3550 € 4050 € 4450 € 4050 € 4450 RESCUE 1 day € 5000 € 5500 € 1250 € 1400 € 3500 € 3850 € 4400 € 4850 € 4400 € 4850 **** SENIOR: born before 31 may 1956 +39 0165 84 36 35 2 days € 9700 € 10700 € 2450 € 2700 € 6800 € 7500 € 8550 € 9400 € 8550 € 9400 The multiday lift pass price that covers the two seasons 5 non consecutive days € 245 - Skipass to bearer No discounts, no free passes are foreseen (season and high season) is calculated proportionely by The first aid service on the piste has a cost, any intervention will have a charge of 200€ to cover part of the cost of the rescue.