Internationaler Rundflug 1932

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Aircraft Name Aero A-101 Airspeed AS-6 Airspeed AS-8 American

Aircraft Name Aero A-101 Airspeed AS-6 Airspeed AS-8 American Eagle A-129 Arado Ar 66 C Arado Ar 68 E Arado Ar 95 A Arado Ar 95 W Avia 51 Avia BH-33 Avro 594 Avro 626 Avro 643 Beechcraft 17 Bellanca 28-70 Blériot-Spad 111 Blériot-Spad 51 Blériot-Spad 56 Blériot-Spad 91 Bloch MB-200 Bloch MB-210 Boeing 281 (P26 Peashooter) Breda Ba 25 Breda Ba 28 Breda Ba 33 Breda Ba 39 Breda Ba 64 Breda Ba 65 Breguet 460 M4 Breguet Br. 26T Breguet Br. XIX A2 Breguet-Wilbaut 470 T Bristol Bulldog II British Aeroplane Eagle British Aircraft British Aircraft L25 Bücker Bü 131 Bücker Bü 133 Cant Z-501 Cant Z-506 Caproni AP-1 Caproni Ca-100 Caproni Ca-135S Caproni Ca-310 CASA III Caudron C-272 / 273 Caudron C-282 Caudron C-286 Phalene Caudron C-440 to 448 Caudron C-59 / 490 Caudron C-600 / 601 Cierva C-19 Cierva C-30 A Clark GA-43A Comper CLA 7 Consolidated 20-A Consolidated Mod. 17 Fleetster Couzinet 101 de Havilland D.H. 60 de Havilland D.H. 80 de Havilland D.H. 82 de Havilland D.H. 83 de Havilland D.H. 84 de Havilland D.H. 85 de Havilland D.H. 87 de Havilland D.H. 89A de Havilland D.H. 9 de Havilland D.H. 90 Dewoitine D 27 Dewoitine D 370 series Dewoitine D 510TH Dewoitine D 53 Dewoitine D-332/333 Dornier Do 15 Wal Dornier Do 17E Dornier Do 17F Dornier Do 17P Douglas DC-1 Douglas DC-2 Fairchild 91 Fairchild K.R.22C-7E Fairey Feroce/Fantome Farman F-190 / 291 series Farman F-354 Farman F-402 Farman F-480 Fiat AS 1 Fiat BR 20 Fiat CR 20 Fiat CR 30 Fiat CR 32 Fiat G 50 Fiat G 8 Fieseler Fi 156 A / B Fieseler Fi 156 C Fleet 10 Focke-Wulf FW 56 Fokker C.X Fokker -

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis Zur Gecchichte das Flugzeugs 7 7 Transavia PI-12 „Airtruk'7PL-12 U „Flying CHINA Mango" 36/570 1. Die Nachahmung des Vogelflugs 77 Harbin C-11 57/572 „Jie-Fang" 57/572 2. Die Vorbilder Nanchang F-6bis 58/572 für den Flug des Menschen 12 BELGIEN „Peking-1" 58/572 3. Die ersten Motorflugzeugprojekte 12 Avions Fairey „Tipsy Nipper" 37/570 4. Die Verwirklichung des Gleitflugs- SABCAS-2 37/570 Voraussetzung für den Motorflug 14 Stampe et Renard SV-4 C 38/570 CSSR 6. Der erste Motorflug der Brüder Wright 75 Aero Ae-02 59/572 6. Die ersten Motorflüge in Europa AeroA-42 59/572 und die Entwicklung der Luftfahrttechnik BRASILIEN Aero 145 60/572 bis zum Jahre 1914 76 AviaBH-3 60/572 7. Der erste Weltkrieg EMBRAER EMB-110 „Bandeirante" 39/570 Avia B-534 67/572 und die Luftfahrttechnik 17 EMBRAER EMB-200/201 „Ipanema" 39/570 AviaB-135 67/572 ITA „Urupema" 40/570 HC-2 „Heli Baby'7HC-102 62/572 8. Der Aufschwung der Luftfahrttechnik Neiva 360 C „Regente"/„Regenta Elo'7 L-13„Blanik" 63/572 in den Jahren 1919 bis 1939 19 „Lanceiro" 40/570 L-60 „Brigadyr" 63/572 8.1. Bauweisen 19 Neiva Paulistinha 56-C/56-D 47/570 L-40 „Meta Sokol" 64/572 8.2. Triebwerke 20 Neiva N-621 „Universal"/T-25 47/570 L-200 „Morava" 64/572 8.3. Aerodynamik 21 L-29 „Delfin" 65/572 8.4. Geschwindigkeiten 22 L-39 „Albatros" 65/572 8.5. Das Verkehrsflugzeug 24 L-410 „Turbolet" 66/572 8.6. -

Het Grote LUCHTVAARTKENNIS Register

Het grote LUCHTVAARTKENNIS register Het register van het Luchtvaart Historisch Tijdschrift ‘LUCHTVAARTKENNIS’ en de daaraan voorafgaande ‘Mededelingen’ van de Afdeling Luchtvaartkennis van de KNVvL geeft een overzicht van hetgeen in de afgelopen jaren is gepubliceerd, m.u.v. de eerste jaargang, die helaas niet meer te traceren blijkt. Uiteraard is v.w.b. De eerste jaargangen selectief opgetreden, aangezien daarin veel summiere feiten (vliegtuiggegevens etc.) staan, die zo niet achterhaald, dan toch eenvoudiger elders te vinden zijn. Ook de diverse publicaties van het vooroorlogse Nederlandse burgerlucht- vaartregister zijn weggelaten, omdat deze na het verschijnen van het boek ‘75 jaar Nederlandse burgerluchtvaartregisters’ als overbodig kunnen worden beschouwd. Aangezien eerst in 1987 een volledige paginanummering voor het gehele jaar werd ingevoerd, wordt tot dat jaar de vindplaats aangeduid met jaartal en nummer van de betreffende aflevering van de ‘Mededelingen’. Vanaf 1987 geschied zulks per pagina. De in de Luchtvaartencyclopedie verschenen onderwerpen worden aangeduid conform de aflevering waarin deze verschenen. In een enkel geval uit 1985/86 bleek dit niet te achterhalen. Wanneer in een artikel de gehele productie van een bepaalde fabriek wordt weergegeven, wordt volstaan met de vermelding van de fabriek en worden niet de afzonderlijke types vermeld. Bijgewerkt t/m jaargang 66 (2017) Artikel/Onderwerp Jaar/Nummer/Pagina 'Aalsmeer' (PH-TBM) 2014 02 64 Artikel Algemeen 'De Vliegende Hollander' 2014 03 95 Artikel Algemeen 'Eenige -

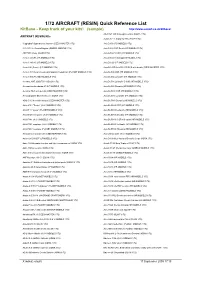

1/72 AIRCRAFT (RESIN) Quick Reference List Kitbase - Keep Track of Your Kits! (Sample)

1/72 AIRCRAFT (RESIN) Quick Reference List KitBase - Keep track of your kits! (sample) http://www.suisoft.co.uk/kitbase/ ASJA SA-14E Norwegian version (KORA 1/72) AIRCRAFT (RESIN) Kits Austin A.F.T. 3 Osprey RFC (RVHP 1/72) "Upgraded" Supermarine Attacker (CZECHMASTER 1/72) Avia B-158 (RS MODELS 1/72) A.C.A.Z.C.2. Decals Belgium (OMEGA MODELS 1/72) Avia B-534 CSR Zurich (HR MODELS 1/72) AERFER Ariette (DUJIN 1/72) Avia B-534/IV CSR (HR MODELS 1/72) Aero A.14 CSA (HR MODELS 1/72) Avia B-534/IV Schlepp (HR MODEL 1/72) Aero A.14/A.15 (HR MODELS 1/72) Avia BH-2IJ (HR MODELS 1/72) Aero A.26 (Czech) (HR MODELS 1/72) Avia BH-33E/Avia BH-33E-SHS with decals (CZECHMASTER 1/72) Aero A-101 Decals Czech and Spanish Republican (PLANET MODELS 1/72) Avia Bk.534 CSR (HR MODELS 1/72) Aero A-300 (PLANET MODELS 1/72) Avia Bk.534 Luftwaffe (HR MODELS 1/72) Aeromot AMT 200S/TG 14 (DUJIN 1/72) Avia Bk.534 Luftwaffe D-IUIG (HR MODELS 1/72) Aeronautica Lombarda AR (LF MODELS 1/72) Avia Bk.534 Slovakia (HR MODELS 1/72) Aeronca TG-5 with decals (CZECHMASTER 1/72) Avia Bk.534/I CSR (HR MODELS 1/72) Aerostatoplane Zhuschenko ex- (KORA 1/72) Avia Bk.534/I Luftwaffe (HR MODELS 1/72) AGO C.IV. Now with decals! (CZECHMASTER 1/72) Avia Bk.534/I Slovakia (HR MODELS 1/72) Aichi A1A1 "Denko" (A & V MODELS 1/72) Avia Bk.534/II CSR (HR MODELS 1/72) Aichi E 11 "Laura" (PLANET MODELS 1/72) Avia Bk.534/II Luftwaffe (HR MODELS 1/72) Aichi E12A1 seaplane (A & V MODELS 1/72) Avia Bk.534/II Slovakia (HR MODELS 1/72) Aichi F1A1 (A & V MODELS 1/72) Avia Bk.534/III CSR with spats (HR MODELS 1/72) Aichi F1A1 seaplane (A & V MODELS 1/72) Avia Bk.534/III Luftwaffe (HR MODELS 1/72) Aichi H9A1 seaplane (PLANET MODELS 1/72) Avia Bk.534/III Slovakia (HR MODELS 1/72) Albatros C.III with decals (CZECHMASTER 1/72) Avia LM-02 glider (A & V MODELS 1/72) Ambrosini SAI 207 (LF MODELS 1/72) Avia S-199 Mule National Security Corps (KORA 1/72) Anbo IVL Lithuanian bomber and light reconaissance (KORA 1/72) Aviatik 30.24 Berg Triplane (RVHP 1/72) Anbo IVM ski version (KORA 1/72) Aviatik 30.27. -

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis Zur Geschichte des Flugzeugs 1. Die Nachahmung des Vogelflugs 11 7. , Die Verwendung des Flugzeugs - 10. Die Luftfahrttechnik in zweiten Welt zum Glück oder zum Unglück krieg 26 2. Die Vorbilder für den Flug des Menschen? 18 des Menschen 12 11. Die Luftfahrttechnik nach 1945 27 8. Der erste Weltkrieg und die Luftfahrt 11.1. Die Verkehrsflugzeuge der ersten, 3. Die ersten Motorflugzeugprojekte 12 • technik 18 zweiten und dritten Generation sowie die Überschallverkehrsfltigzeuge 27 4. Die Verwirklichung des Gleitflugs — 9. Der Aufschwung der Luftfahrttechnik 11.2. Die Militärfliegerei 29 Voraussetzung für den Motorflug 14 in den Jahren 1919 bis 1939 20 11.3. Einiges über den Hubschrauber 31 11.4. Entwicklungstendenzen seit dem Jahr 5. Der erste Motorflug der Brüder 9.1. Bauweisen 20 1975 32 Wright 15 9.2. Triebwerke 21 9.3. Aerodynamik 22 12. Ausblick 34 6. Die ersten Motorflüge in Europa 9.4. Geschwindigkeiten 22 und die Entwicklung der Luftfahrttechnik 9.5. Das Verkehrsflugzeug 24 bis zum Jahr 1914 16 9.6. Die sowjetische Luftfahrttechnik 25 Typenbeschreibungen ARGENTINIEN BRD Avia B-135 60 HC-2 „Heli Baby"/HC-102 61 Aero Boero AB 95/115/180/210/260 35 Aero-Technik-Canary/Bücker L-60 „Brigadyr" 62 FMA I.A.50 „Guarani II" 36 Bü-133 D „Jungmeister" 47 L-40 „Meta Sokol" 62 FMA I.A.53 36 Dornier Do 27 47 L-200 „Morava" 63 FMA I.A.58 „Pucara" 37 Dornier Do 28 / Do 28 D „Skyservant" 48 L-29 „Delfin" 63 FMA I.A.63 „Pampa" 37 Dornier Do 128 / Do 228 48 L-39 „Albatros" 64 Hamburger Flugzeugbau HFB 320 „Hansa Jet" L-410 „Turbolet" 64 49 Letov SM-1 65 AUSTRALIEN MBB Bo 207 50 Letov 5-8 65 MBB SIAT 223 „Flamingo" 50 Letov 5-231 66 Commonwealth Aircraft Corporation MBB Bo 105 51 Letov 5-328 66 CA-1 „Wirraway" 38 MBB Bo 209 „Monsun" 52 Praga E-114 „Air Baby" 67 Commonwealth Aircraft Corporation Pützer „Elster" 52 Z-126/Z-226 „Trener"/Z-326 „Trener Master" CA. -

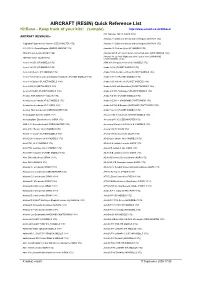

AIRCRAFT (RESIN) Quick Reference List Kitbase - Keep Track of Your Kits! (Sample)

AIRCRAFT (RESIN) Quick Reference List KitBase - Keep track of your kits! (sample) http://www.suisoft.co.uk/kitbase/ ANF Mureaux 190 C1 (DUJIN 1/72) AIRCRAFT (RESIN) Kits Ansaldo A.1 Balilla with decals and etched parts (KARAYA 1/48) "Upgraded" Supermarine Attacker (CZECHMASTER 1/72) Ansaldo A.1 Balilla with decals and etched parts (KARAYA 1/72) A.C.A.Z.C.2. Decals Belgium (OMEGA MODELS 1/72) Ansaldo AC.3 Italian fighter (LF MODELS 1/72) AEG.GIV with decals (SRAM 1/144) Ansaldo SVA.5 with Italian decals and etched parts (SPIN MODELS 1/48) Antonov An-22 Antei Mighty son of the god of north (ANIGRAND AERFER Ariette (DUJIN 1/72) CRAFTSWORK 1/144) Aero A.14 CSA (HR MODELS 1/72) AQM-91A Compass Arrow (A & V MODELS 1/72) Aero A.14/A.15 (HR MODELS 1/72) Arado Ar 198 (PLANET MODELS 1/72) Aero A.26 (Czech) (HR MODELS 1/72) Arado Ar 396 Decals: Luft/Cze (PLANET MODELS 1/48) Aero A-101 Decals Czech and Spanish Republican (PLANET MODELS 1/72) Arado Ar 81V-3 (PLANET MODELS 1/72) Aero A-18 Biplane (PLANET MODELS 1/48) Arado Ar 95 with wheels (PLANET MODELS 1/48) Aero A-300 (PLANET MODELS 1/72) Arado Ar 95W with floats/deca (PLANET MODELS 1/48) Aero L-29 'Delfin' (PLANET MODELS 1/48) Arado Ar E 580 "Volksjager" (PLANET MODELS 1/72) Aeromot AMT 200S/TG 14 (DUJIN 1/72) Arado Ar E 583 (PLANET MODELS 1/72) Aeronautica Lombarda AR (LF MODELS 1/72) Arado Ar E.581-4 (ANIGRAND CRAFTSWORK 1/72) Aeronautica Lombarda AR.1 (KORA 1/48) Arado Ar.E.340 B-Bomber (ANIGRAND CRAFTSWORK 1/72) Aeronca TG-5 with decals (CZECHMASTER 1/72) Arado Project II (PLANET MODELS 1/72) Aerostatoplan Zucenko (KORA 1/48) Argosy C Mk.1 with decals (MAGNA MODELS 1/72) Aerostatoplane Zhuschenko ex- (KORA 1/72) Armstrong FK.10 (CZECHMASTER 1/72) AGO C.IV. -

Das Große PZE

Das große PZE zusammengestellt und bearbeitet von Wilfried Kopenhagen und Dr. Rolf Neustadt 2., bearbeitete und ergänzte Auflage transpress 5Г VEB Verlag für Verkehrswesen, Berlin Inhaltsverzeichnis Zur Geschichte des Flugzeugs 71 Transavia PI-12 „Airtruk'7PL-12 U „Flying Mango" 36/570 Die Nachahmung des Vogelflugs 77 Die Vorbilder für den Flug des Menschen 12 BELGIEN Die ersten Motorflugzeugprojekte 12 Avions Fairey „Tipsy Nipper" 37/570 Die Verwirklichung des Gleitflugs — SABCA S-2 37/570 Voraussetzung für den Motorflug 14 Stampe et Renard SV-4 С 38/570 Der erste Motorflug der Brüder Wright 15 Die ersten Motorflüge in Europa und die Entwicklung der Luftfahrttechnik BRASILIEN bis zum Jahre 1914 16 Die Verwendung des Flugzeugs — EMBRAER EMB-110„Bandeirante" 39/570 zum Glück oder zum Unglück EMBRAER EMB-200/201 „Ipanema" 39/570 ITA„Urupema" 40/570 des Menschen? 17 Neiva 360 С „Regente'7„Regente Elo'7 Der erste Weltkrieg „Lanceiro" 40/570 und die Luftfahrttechnik 18 Neiva Paulistinha 56-C/56-D 47/570 Neiva N-621 „Universal'7T-25 47/570 Der Aufschwung der Luftfahrttechnik in den Jahren 1919 bis 1939 19 9.1. Bauweisen 19 9.2. Triebwerke 20 BRD 9.3. Aerodynamik 21 9.4. Geschwindigkeiten 22 Aero-Technik-Canary/Bücker BÜ133D „Jung 9.5. Das Verkehrsflugzeug 24 meister" 42/570 9.6. Die sowjetische Luftfahrttechnik 24 Akaflieg Braunschweig SB-6 „Nixope'7 10. Die Luftfahrttechnik SB-7 В „Nimbus"/SB-9 „Stratus" 42/570 im zweiten Weltkrieg 25 Akaflieg Darmstadt D-36 „Circe'7 D-37 „Artemis"/D-38/D-39 43/ 11. Die Luftfahrttechnik nach 1945 27 Dornier Do 27 43/570 11.1. -

Aircraft/Airship Data

1 A-90 Orlyonok see SchiData.doc A-class US blimp WWI see DN-1 AASI Jetcruzer 450: 1994 certified Jetcruiser 500P: FdW 98, 7, no serial production Abbott-Baynes Scud II: glider, KOPIENORDNER ABC Robin: IM KOPIENORDNER ACAC ARJ 21-700ER: longer range -700STD ARJ 21-700STD: short range airliner, first flight scheduled late 2008, certification due late 2009, delivery due 2009, FdW 2007, 8 ARJ 21-900ER: longer range -900STD ARJ 21-900STD: longer -700 AD-1: british commercial airship 1929 ADA Aeronautical Development Agency: a division of HAL Adam Aircraft Industries A-500: 12/02 in certificationstests, type certification 5/2005, first delivery 11/05, FAA certification 9/2006, FdW 08, 12 A-700: delivery 2008, FdW 04, 12 M-309: prototype for A-500; ZEICHNUNG IN FdW 2001, 10 RA-10: IM KOPIENORDNER Ader Avion 3: trials 14.10.1897 AEG - A.E.G. - A. E. G. B.I: unarmed reconnaissance 1914 B.II: unarmed reconnaissance 1914, US-BUCH B.III: unarmed reconnaissance 1915 C.I: armed reconnaissance 1915 C.II: armed reconnaissance, in service 10/1915 C.III: prototype C. IV: armed reconnaissance 1916, IM KOPIENORDNER, US-BUCH C.IVN: night bomber C.V: prototype C.VIII: 2 built C.VIIIDr: triplane C.VIII G.I: 1915 G.IV: bomber 1916, US-BUCH G.V: 1918 J.I: ground support, KOPIENORDNER J.II: ground support 1918 Z 5: 1914, seaplane; ZEICHNUNG IN DT. LUFTFAHRT - WASSERFZ. Aeritalia see Fiat Aermacchi Aeronautica Macchi AL.60: AM.3C Bosbok: liason, observation, in service 1972, FLUGZEUGTYPEN M-311: trainer, trials 6/05, FdW 06, 14 M-346: trainer, delivery due 2009, FdW 03, 12 MB-326 Macchino: trainer, in service 2/1962; US-BUCH MB-326A: ground support, no production MB-326B: ground support, export A for Tunesia MB-326D: trainer version of A MB-326E: FLUGZEUGTYPEN MB-326F: ground support, expoert A for Ghana MB-326G: protoype MB-326GB: MB-326GC: brasilian licence built (Embraer AT-26 Xavante) MB-326H: australian ground support M.B. -

Das Grosse Flugzeug- Typenbuch

Wilfried Kopenhagen Jochen K. Beeck DAS GROSSE FLUGZEUG- TYPENBUCH Verkehrs-, Transport-, Militär-, Sport- und Reiseflugzeuge sowie Hubschrauber Inhaltsverzeichnis Typenbeschreibungen Albatros L 73 40 Junkers J.1 /J.2(E.1) 85 Albatros L 75 »Ass« 40 Junkers J.4 (I 1) 85 ARGENTINIEN Arado Ar 66 41 Junkers J.IO(CLI) 86 AeroBoeroAB95/115/180/210/260 . 13 Arado Ar 68 42 Junkers F 13 86 FMA I.A. 50 »Guarani II« 13 Arado Ar 96 42 Junkers G 23 / G 24 87 FMA I.A. 58 »Pucara« 14 Arado Ar 196 43 Junkers W 33 / W 34 87 FMA I.A. 63 »Pampa« 14 Blohm & Voß Bv 138 44 Junkers T 29 88 Blohm & Voß Ha 139/BV 142 44 Junkers G 31 88 AUSTRALIEN Blohm & Voß BV 141 45 Junkers G 38 89 Commonwealth Aircraft Corporation CA-1 Blohm & Voß Bv 222 »Wiking« 45 Junkers Ju 49 89 »Wirraway« 15 Bücker Bü 131 »Jungmann« 46 Junkers Ju 52 / 3m 90 Commonwealth Aircraft Corporation CA. 12 Deutsche Forschungsanstalt für Junkers Ju 86 91 »Boomerang« 15 Segelflug DFS 230 46 Junkers Ju 87 92 Government Aircraft Factories Dornier Do D 1 47 Junkers Ju 88 92 GAF N 24 / N 22 »Nomad« 16 Dornier Rs 1 bis Rs IV 47 Junkers Ju 90 93 De Havilland Canada DHA.3 »Drover« ... 17 Dornier Gs 1/Gs II 48 Klemm L 25 94 Transavia PL-12 »Airtruk« / PL-12 U »Flying Dornier Cs 2 »Delphin« (Do L 1) 48 Klemm Kl 32 94 Mango« 17 Dornier Do C-3 »Komet 1« bis »Komet III« . -

Soll Er Einen Bericht Geschrieben Haben, in Dem Er Ausführte, Daß Die Me 109 Bereits an Das Jagdgeschwader Richthofen Ausgeliefert Sei

Jagdflieger soll er einen Bericht geschrieben haben, in dem er ausführte, daß die Me 109 bereits an das Jagdgeschwader Richthofen ausgeliefert sei. Wieder hatte einer der vielen kleinen und großen Bluffs, mit denen Hitler andere Länder nicht nur über die Luftwaffe, sondern über die Wehrmacht insgesamt täuschte, seine Wirkung getan. Sehr oft klingelte das Telefon in meinem Büro, und jemand aus dem Reichsluftfahrt- ministerium forderte Offiziere des Geschwaders für besondere Aufgaben an. Mal sollten sich drei im Gesellschaftsanzug um 19:30 Uhr an der Führerloge in der Staatsoper einfin- den, wo Hitler mit einem ausländischen Würdenträger – etwa Mussolini – erschien. Oder ich erhielt Befehl, mehrere gute Tänzer zu einem Ball in der französischen Botschaft zu schicken. Über mangelnde Nachfrage auf gesellschaftlichem Parkett konnten wir uns nicht beklagen. Als Geschwaderadjutant in Döberitz wurde ich auch mit sieben weiteren Luft- waffenoffizieren in vier Sportflugzeugen nach England delegiert, um der Eröffnung des Flughafens York am 4. und 5. Juni 1937 beizuwohnen. Obwohl wir Offiziere waren, gab es eine Übereinkunft, daß wir in Zivilflugzeugen und ziviler Kleidung teilnehmen sollten. So flog ich mit Oberleutnant Paul-Werner Hozzel in einer Klemm Kl 32 nach London. Man kann das Verhältnis zwischen Royal Air Force und Luftwaffe in jenen Tagen nicht anders als harmonisch nennen. Zwar waren auch französische, belgische und niederlän- dische Piloten nach York eingeladen Ð aber vom ersten Zusammentreffen an mu§te man den Eindruck gewinnen, da§ RAF und Luftwaffe besonders freundschaftlich miteinander verbunden waren. Wir waren gleich am Abend unseres Eintreffens in London von einem höheren RAF- Dienstgrad Ð einem Group Captain oder Wing Commander Ð nach Hause eingeladen worden. -

Leseprobe Zeitschift Flugsport 1933

f •4 I Illustrierte technische Zeitschrift und Anzeiger ' für das gesamte Flugwesen \ Bricf-Adr.: Redaktion u. Verlag „F 1 u g s p o r V\ Frankfurt a. M., Bahnhofsplatz 8 ] Bezugspreis f. In- u. Ausland pro % Jahr bei 14täg. Erscheinen RM 4.50 frei Haus. ; Telef.: Senckenberg 34384 — Telegr.-Adresse: Ursinus — Postscheck-Konto Frankfurt (Main) 7701 Zu beziehen durch alle Buchhandlungen, Postanstalten und Verlag, j Der Nachdruck unserer Artikel ist, soweit nicht mit »Nachdruck verboten" versehen, ! nur mit genauer Quellenangabe gestattet. I Nr. 17 16. August 1933 XXV. Jahrgang j Die nächste Nummer des „Flugsport" erscheint am 30. Aug. 1933 j Deutschlandflug 1933. Der diesjährige Deutschlandflug soll lediglich der Weiterbildung I unserer Motorsportflieger dienen. Diese Aufgabe ist in der Ausschrei- i bung und in den Ausführungsbestimmungen, welche letztere wir in 1 dieser Nummer veröffentlichen, verankert. Eine Züchtung von Sport- 1 flugzeugen oder Motoren war nicht beabsichtigt, j Das wertvollste Ziel der Veranstaltung sehen wir jedoch in dem i Bestreben, unsere jungen Motorsportflieger kameradschaftlich näher i zusammenzubringen. Der Motorflugsport soll sich auch genau so eine Fliegergemeinde bilden wie im Segelflug; eine Motorfliegergemeinde, ; die vorwärtsdrängend zu neuen Zielen strebt. Dazu wäre es nötig, j Zusammenkunftsstellen während des Deutschlandfluges zu schaffen, wo sie sich ungestört durch Neugierige und Sonstiges treffen, um j gleichzeitig ausruhend sich miteinander unterhalten zu können. Lokale j Empfänge werden ja ohnehin vernünftigerweise unterbleiben. 1 Der Andrang zum Deutschlandflug war außerordentlich groß. Von 174 Meldungen konnten nur 150 zugelassen werden., Vor allen Dingen t wurden die Flugzeuge mit ausländischen Motoren zurückgestellt, i Das Wichtigste über die Ausschreibung haben wir bereits in ' Nr. -

Inhaltsverzeichnis 1933

GEGRÜNDET W08 a HERAUSGEGEBEN VON OSfflfL URSINUS * CIVIL -ING. 0 Illustrierte technische Zeitschrift und Anzeiger für das gesamte Flugwesen Unter Mitwirkung bedeutender Fachmänner herausgegeben von Oskar Ursinus Zivilingenieur, Frankfurt am Main XXV. Jahrgang 1933 Redaktion und Verlag des „Flugsport", Frankfurt am Main Alphabetisches Sachregister (Die beigedruckten Ziffern bedeuten die Seitenzahlen) Leitaufsätze. Abrüstung. 421 Neuer Auftrieb. 74 Aufbauarbeit. 301 Rückblick Ende 1933. 545 Aufgaben. 207 Rundblick. 505 Deutschlands Anrecht auf Luftschutz. Schrumpfung. 459 439 Segelflugzeug mit Hilfsmotor. 53 Fliegen vor 25 Jahren und heute. 1 Weg mit der halbamtl, Luftfahrt-Re• Flugverkehrs-Sicherheit. 488 gierung. 89 Freiheit dem deutschen Luftsport. 6 Wert des Segelfluges. 325 Fremde Flieger über Berlin. 283 Zeitschrift „Flugsport". 525 Gedanken eines Einzelgängers. 7 Technisches. Airspeed Courier. 157 Couzinet-Dreimotor. 70. 194 Amerik. Schnellverkehrsflugzeug V 1. Curtiss-Hawk-Kampfeinsitzer. 547 156 DBU-Kraftstoffpumpen. 479 Amerik. Seversky Sev. 3. 428, 509 De Havilland Dragon. 56 Askania Horizont. 511 D. H. Leopard Moth. 506 Askania Triebwerk-Ueberwachungs- Dewoitine D 332. 426 geräte. 85 Dimensionierung von Holmgurten. 552 Atlantik-Flugstützpunkt-Dampfer Dornier Fracht- und Lastenflugzeug „Westfalen". 144 DO Y. 488 Auftriebsverteilungs-Bestimmung Drehzahlmesser Phylax I. 480 längs der Spannweite. 549 Engl. Sport-Doppelsitzer S. M. 1. 215 Autoflug-Variometer 398 Fahrwerke, hochziehbare. 176 Blackburne Perth 15 t. 509 Fairchild-Maschinengewehr- Bleriot Spad 510. 411 Kamera. 449 Bleriot 5190 Flugboot. 413 Fallschirm-Fabrikation, moderne. 222 Boeing Militärflugzeuge. 411 Farman-Tiefdecker Coupe Deutsch. Boeing Verkehr. 247, 258 216 Bordflugzeuge der Akron. 85 Faudi-Luftfederung. 124 Boulton and Paul-Schnellpostflugzeug. Fieseier 5. 136 343 Flugdurchführung, Berücksichtigung Breda 39. Sportflugzeug. 489 d. Windeinflusses. 496 Breguet Zweimotor 41 M.