Wohnzimmerkriege. Vom Brettspiel Zum Computerspiel

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Sample File the Hutchingsonian Presents the Habitition of the Stone Giant Lord and Other Adventures from Our Shared Youth

Sample file The Hutchingsonian Presents The Habitition of the Stone Giant Lord and other adventures from our shared youth Introduction 1 Jon Peterson Editors Notes 6 Tim Hutchings The Habitition of the Stone Giant Lord 7 Gaius Stern Stone Death 26 Richard C. Benson The Crack at Garn’s Canyon 38 Matt Morrison The Ring of Gaax Sample file 45 Wayne Lacroix The Golden Scepter of the Trollfens 58 Mike Walters The Tomb of Areopagus the Cloaked and Japheth of the Mighty Staff 86 Michael M. Hughes The Lair of Turgon 96 Todd Nilson The Maze of Death 108 Mike Walters All content copyright of the respective creators. Layout ©2013 Timothy Hutchings and The Hutchingsonian Presents. No claim is made on any copyrighted or trademarked material intentionally or accidentally presented herein. The Hutchingsonian Presents Introduction Jon Peterson When Dungeons & Dragons first appeared early in Thus, there was little thought at first that dungeons 1974, it contained an extraordinary invitation: it asked should be made into commercial products. us all to participate in the creation of fantastic worlds. By the middle of 1975, demand for dungeons at No longer would we merely passively read about - conventions began to chip away at this secrecy. When fantasies someone else had conceived, or watch them - Gary Gygax operated a tournament dungeon for the in films—now we would be participants and protago first Origins Game Fair in July, there was sufficient nists, authors and architects of fantasy. This is per demand to play that he scheduled two groups to haps best captured by a line in the final pages of the - explore instances of the dungeon simultaneously: one original rules, which asks, “why have us do any more under Gygax’s own supervision, the other refereed by of your imagining for you?” Everywhere there are op his son, Ernie. -

Britain's Premier ASL Journal Issue 34/35 Nov 2000 - Feb 2001 UK £4.00 US $10.00

VIEW FROM THE TRENCHES Britain's Premier ASL Journal Issue 34/35 Nov 2000 - Feb 2001 UK £4.00 US $10.00 IN THIS ISSUE INTENSIVE FIRE 2000 - all the results from this year's event GRENADIER - The action at Germanys ASL tournament HIGHWAY TO PSEL - The scenarios of Hells Bridgehead analysed THE BAD - Toby Pillings worse ASL scenarios NOW WHERE DID I PUT THAT GUN - Rules for using HIP guns in solo play ASLOK VX - Mark Nixon's ASLOK diary THE FORGOTTEN FLEETS - rules for German, Italian and French fleets THE ASL TEST - how good an ASLer are you? IN THIS ISSUE PREP FIRE PREP FIRE 2 New year, new millennium, new View From The Trenches. INCOMING 3 OK, so Im a bit late with this issue but by doing this double issue THE CRUSADERS OPEN I hope to give myself some time to gather material for next year so ASL TOURNAMENT LADDER 9 I can get back onto the regular schedule. At the moment Ive got eight blank pages in VFTT36 waiting to be filled; since there it THE BAD 11 wont be out until March 2001, that gives you all plenty of time to NIKONS WHIRLWIND ASLOK XV TOUR 14 write something to fill them!! It might be a new year but as usual dont just buy, play and read about ASL, WRITE about ASL!! THROWING AWAY THE RULEBOOK 16 GRENADIER 2000 AAR 17 As you will see from the opposite page legal action has forced BRITISH OBA IN NORTHWEST EUROPE 20 Schwerpunkt to fold. Unconfirmed reports also suggest that a cease and desist notice has been sent to Heat of Battle. -

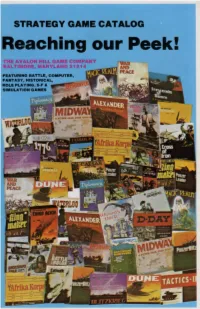

Ah-80Catalog-Alt

STRATEGY GAME CATALOG I Reaching our Peek! FEATURING BATTLE, COMPUTER, FANTASY, HISTORICAL, ROLE PLAYING, S·F & ......\Ci l\\a'C:O: SIMULATION GAMES REACHING OUR PEEK Complexity ratings of one to three are introduc tory level games Ratings of four to six are in Wargaming can be a dece1v1ng term Wargamers termediate levels, and ratings of seven to ten are the are not warmongers People play wargames for one advanced levels Many games actually have more of three reasons . One , they are interested 1n history, than one level in the game Itself. having a basic game partlcularly m1l11ary history Two. they enroy the and one or more advanced games as well. In other challenge and compet111on strategy games afford words. the advance up the complexity scale can be Three. and most important. playing games is FUN accomplished within the game and wargaming is their hobby The listed playing times can be dece1v1ng though Indeed. wargaming 1s an expanding hobby they too are presented as a guide for the buyer Most Though 11 has been around for over twenty years. 11 games have more than one game w1th1n them In the has only recently begun to boom . It's no [onger called hobby, these games w1th1n the game are called JUSt wargam1ng It has other names like strategy gam scenarios. part of the total campaign or battle the ing, adventure gaming, and simulation gaming It game 1s about Scenarios give the game and the isn 't another hoola hoop though. By any name, players variety Some games are completely open wargam1ng 1s here to stay ended These are actually a game system. -

Panzer Warrior

Panzer Warrior Panzer Blitz/Panzer Leader Rules consolidation Consolidated by Fred Schwarz Incorporating Optional Rules by Byron Henderson, and some new rules by Fred Schwarz Developed by Byron Henderson and Keith Plymale V1.21 12-26-2016 Preface I have been playing PanzerBlitz and Panzer Leader since the early 1970s. PanzerBlitz was the first wargame I owned and I have great nostalgic feel for the game. At times it has sat on my shelf un- played for long but I come back to it now and then. The game has an elegant simplicity and is very good game of positioning and maneuver. But I have always been bothered that nuanced differences exist between PanzerBlitz and Panzer Leader; and I don’t like having to make the mental leap each time I change games. Also I have never really liked the lack of Indirect Fire ability in PB but don’t like the lethality and record keeping of those rules in PL. So I set about consolidating the two rule books into one, while integrating many of the excellent rule changes done by Mr. Byron Henderson. For a more detailed look at how I set about doing this consolidation and why I made certain decisions, please read the Consolidator’s notes at the end of the rules. This is my first endeavor at doing such a rules consolidation. I hope I have been successful. I ask the gaming community to take some time to play with these rules as written and to provide feedback to me. At some time down the road, I will take another look and see if your thoughts and suggestions should be incorporated. -

View from the Trenches Avalon Hill Sold!

VIEW FROM THE TRENCHES Britain's Premier ASL Journal Issue 21 September '98 UK £2.00 US $4.00 AVALON HILL SOLD! IN THIS ISSUE HIT THE BEACHES RUNNING - Seaborne assaults for beginners SAVING PRIVATE RYAN - Spielberg's New WW2 Movie LANDING CRAFT FLOWCHART - LC damage determination made easy GOLD BEACH - UK D-Day Convention report IN THIS ISSUE PREP FIRE Hello and welcome the latest issue of View From The Trenches. PREP FIRE 2 The issue is slightly bigger than normal due to Greg Dahl’s AVALON HILL SOLD 3 excellent but rather large article and accompanying flowchart dealing with beach assaults. Four extra pages for the same price. Can’t be INCOMING 4 bad. SCOTLAND THE BRAVE 5 In keeping with the seaborne theme there is also a report on the replaying of the Monster Scenarios ‘Gold Beach’ scenario in the D-DAY AT GOLD BEACH 6 D-Day museum in June, and a review of the new Steve Spielberg WW2 movie, Saving Private Ryan. HIT THE BEACHES RUNNING! 7 I hope to be attending ASLOK this year, so I’m not sure if the “THIS IS THE CALL TO ARMS!” 9 next issue will be out at INTENSIVE FIRE yet. If not, it’ll be out soon after IF’98. THE CRUSADERS 12 While on the subject of conventions, if anyone is planning on SAVING PRIVATE RYAN 18 attending the German convention GRENADIER ’98 please get in touch with me. If we can get enough of us to go as a group, David ON THE CONVENTION TRAIL 19 Schofield may be able to organise transport for all us. -

![[Japan] SALA GIOCHI ARCADE 1000 Miglia](https://docslib.b-cdn.net/cover/3367/japan-sala-giochi-arcade-1000-miglia-393367.webp)

[Japan] SALA GIOCHI ARCADE 1000 Miglia

SCHEDA NEW PLATINUM PI4 EDITION La seguente lista elenca la maggior parte dei titoli emulati dalla scheda NEW PLATINUM Pi4 (20.000). - I giochi per computer (Amiga, Commodore, Pc, etc) richiedono una tastiera per computer e talvolta un mouse USB da collegare alla console (in quanto tali sistemi funzionavano con mouse e tastiera). - I giochi che richiedono spinner (es. Arkanoid), volanti (giochi di corse), pistole (es. Duck Hunt) potrebbero non essere controllabili con joystick, ma richiedono periferiche ad hoc, al momento non configurabili. - I giochi che richiedono controller analogici (Playstation, Nintendo 64, etc etc) potrebbero non essere controllabili con plance a levetta singola, ma richiedono, appunto, un joypad con analogici (venduto separatamente). - Questo elenco è relativo alla scheda NEW PLATINUM EDITION basata su Raspberry Pi4. - Gli emulatori di sistemi 3D (Playstation, Nintendo64, Dreamcast) e PC (Amiga, Commodore) sono presenti SOLO nella NEW PLATINUM Pi4 e non sulle versioni Pi3 Plus e Gold. - Gli emulatori Atomiswave, Sega Naomi (Virtua Tennis, Virtua Striker, etc.) sono presenti SOLO nelle schede Pi4. - La versione PLUS Pi3B+ emula solo 550 titoli ARCADE, generati casualmente al momento dell'acquisto e non modificabile. Ultimo aggiornamento 2 Settembre 2020 NOME GIOCO EMULATORE 005 SALA GIOCHI ARCADE 1 On 1 Government [Japan] SALA GIOCHI ARCADE 1000 Miglia: Great 1000 Miles Rally SALA GIOCHI ARCADE 10-Yard Fight SALA GIOCHI ARCADE 18 Holes Pro Golf SALA GIOCHI ARCADE 1941: Counter Attack SALA GIOCHI ARCADE 1942 SALA GIOCHI ARCADE 1943 Kai: Midway Kaisen SALA GIOCHI ARCADE 1943: The Battle of Midway [Europe] SALA GIOCHI ARCADE 1944 : The Loop Master [USA] SALA GIOCHI ARCADE 1945k III SALA GIOCHI ARCADE 19XX : The War Against Destiny [USA] SALA GIOCHI ARCADE 2 On 2 Open Ice Challenge SALA GIOCHI ARCADE 4-D Warriors SALA GIOCHI ARCADE 64th. -

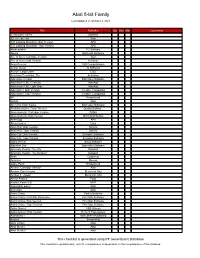

Atari 8-Bit Family

Atari 8-bit Family Last Updated on October 2, 2021 Title Publisher Qty Box Man Comments 221B Baker Street Datasoft 3D Tic-Tac-Toe Atari 747 Landing Simulator: Disk Version APX 747 Landing Simulator: Tape Version APX Abracadabra TG Software Abuse Softsmith Software Ace of Aces: Cartridge Version Atari Ace of Aces: Disk Version Accolade Acey-Deucey L&S Computerware Action Quest JV Software Action!: Large Label OSS Activision Decathlon, The Activision Adventure Creator Spinnaker Software Adventure II XE: Charcoal AtariAge Adventure II XE: Light Gray AtariAge Adventure!: Disk Version Creative Computing Adventure!: Tape Version Creative Computing AE Broderbund Airball Atari Alf in the Color Caves Spinnaker Software Ali Baba and the Forty Thieves Quality Software Alien Ambush: Cartridge Version DANA Alien Ambush: Disk Version Micro Distributors Alien Egg APX Alien Garden Epyx Alien Hell: Disk Version Syncro Alien Hell: Tape Version Syncro Alley Cat: Disk Version Synapse Software Alley Cat: Tape Version Synapse Software Alpha Shield Sirius Software Alphabet Zoo Spinnaker Software Alternate Reality: The City Datasoft Alternate Reality: The Dungeon Datasoft Ankh Datamost Anteater Romox Apple Panic Broderbund Archon: Cartridge Version Atari Archon: Disk Version Electronic Arts Archon II - Adept Electronic Arts Armor Assault Epyx Assault Force 3-D MPP Assembler Editor Atari Asteroids Atari Astro Chase Parker Brothers Astro Chase: First Star Rerelease First Star Software Astro Chase: Disk Version First Star Software Astro Chase: Tape Version First Star Software Astro-Grover CBS Games Astro-Grover: Disk Version Hi-Tech Expressions Astronomy I Main Street Publishing Asylum ScreenPlay Atari LOGO Atari Atari Music I Atari Atari Music II Atari This checklist is generated using RF Generation's Database This checklist is updated daily, and it's completeness is dependent on the completeness of the database. -

MARCH 1St 2018

March 1st We love you, Archivist! MARCH 1st 2018 Attention PDF authors and publishers: Da Archive runs on your tolerance. If you want your product removed from this list, just tell us and it will not be included. This is a compilation of pdf share threads since 2015 and the rpg generals threads. Some things are from even earlier, like Lotsastuff’s collection. Thanks Lotsastuff, your pdf was inspirational. And all the Awesome Pioneer Dudes who built the foundations. Many of their names are still in the Big Collections A THOUSAND THANK YOUS to the Anon Brigade, who do all the digging, loading, and posting. Especially those elite commandos, the Nametag Legionaires, who selflessly achieve the improbable. - - - - - - - – - - - - - - - - – - - - - - - - - - - - - - - – - - - - - – The New Big Dog on the Block is Da Curated Archive. It probably has what you are looking for, so you might want to look there first. - - - - - - - – - - - - - - - - – - - - - - - - - - - - - - - – - - - - - – Don't think of this as a library index, think of it as Portobello Road in London, filled with bookstores and little street market booths and you have to talk to each shopkeeper. It has been cleaned up some, labeled poorly, and shuffled about a little to perhaps be more useful. There are links to ~16,000 pdfs. Don't be intimidated, some are duplicates. Go get a coffee and browse. Some links are encoded without a hyperlink to restrict spiderbot activity. You will have to complete the link. Sorry for the inconvenience. Others are encoded but have a working hyperlink underneath. Some are Spoonerisms or even written backwards, Enjoy! ss, @SS or $$ is Send Spaace, m3g@ is Megaa, <d0t> is a period or dot as in dot com, etc. -

REFERENCE BOOK Table of Contents Designer’S Notes

REFERENCE BOOK Table of Contents Designer’s Notes ............................................................ 2 31.0 Mapmaker’s Notes ................................................. 40 26.0 Footnoted Entries ........................................... 2 32.0 Order of Battle ....................................................... 41 27.0 Game Elements .............................................. 13 33.0 Selected Sources & Recommended Reading ......... 48 28.0 Units & Weapons ........................................... 21 29.0 OB Notes ....................................................... 33 30.0 Historical Notes ............................................. 39 GMT Games, LLC • P.O. Box 1308, Hanford, CA 93232-1308 www.GMTGames.com 2 Operation Dauntless Reference Book countryside characterized by small fields rimmed with thick and Designer’s Notes steeply embanked hedges and sunken roads, containing small stout I would like to acknowledge the contributions of lead researchers farms with neighbouring woods and orchards in a broken landscape. Vincent Lefavrais, A. Verspeeten, and David Hughes to the notes Studded with small villages, ideal for defensive strongpoints…” appearing in this booklet, portions of which have been lifted rather 6 Close Terrain. There are few gameplay differences between close liberally from their emails and edited by myself. These guys have terrain types. Apart from victory objectives, which are typically my gratitude for a job well done. I’m very pleased that they stuck village or woods hexes, the only differences are a +1 DRM to Re- with me to the end of this eight-year project. covery rolls in village hexes, a Modifier Chit which favors village and woods over heavy bocage, and a higher MP cost to enter woods. Furthermore, woods is the only terrain type that blocks LOS with 26.0 Footnoted Entries respect to spotting units at higher elevation. For all other purposes, close terrain is close terrain. -

The AVALON HILL

$2.50 The AVALON HILL July-August 1981 Volume 18, Number 2 3 A,--LJ;l.,,,, GE!Jco L!J~ &~~ 2~~ BRIDGE 8-1-2 4-2-3 4-4 4-6 10-4 5-4 This revision of a classic game you've long awaited is the culmination What's Inside . .. of five years of intensive research and playtest. The resuit. we 22" x 28" Fuli-color Mapboard of Ardennes Battlefield believe, will provide you pleasure for many years to come. Countersheet with 260 American, British and German Units For you historical buffs, BATTLE OF THE BULGE is the last word in countersheet of 117 Utility Markers accuracy. Official American and German documents, maps and Time Record Card actual battle reports (many very difficult to obtain) were consuited WI German Order of Appearance Card to ensure that both the order of battle and mapboard are correct Allied Order of Appearance Card to the last detail. Every fact was checked and double-checked. Rules Manual The reSUlt-you move the actual units over the same terrain that One Die their historical counterparts did in 1944. For the rest of you who are looking for a good, playable game, BATTLE OF THE BULGE is an operational recreation of the famous don't look any further. "BULGE" was designed to be FUN! This Ardennes battle of December, 1944-January, 1945. means a simple, streamlined playing system that gives you time to Each unit represents one of the regiments that actually make decisions instead of shuffling paper. The rules are short and participated (or might have participated) in the battle. -

Rules for Medieval Miniatures Gary Gygax & Jeff Perren

rules for medieval miniatures by Gary Gygax & Jeff Perren 2nd Edition <!CbainmaiI rules for medieval miniatures 2nd Edition by GaryGygax & Jeff Perren ILLUSTRATED BY DON LOWRY With thanks toall the Fantasy and Medieval enthusiasts who offered so many helpful suggestitDns--especially Len Lakofka, Ken Bourne, Stu Trembly and Ernie the Barbarian. 1st Edition., Copyright 1971, Donald S. Lowry 2nd Edition, Copyright 1972, Donald S. Lowry PRINTED IN U.S.A. TABLE OF CONTENTS Page WARGAMING WITH MINIATURES 1 RULES FOR MEDIEVAL MINIATURES 4 Turn Sequence .................. ,....................... 5 Terrain Effects Upon Movement ".......................... 6 Terrain Selection ............ "........................... 6 Movement............................................... 7 Formation and Facing ..........................•......•.. 7 Fatigue .•...........•......•.......•.................... 8 Missile Fire (excluding Gunpowder and Catapults) ........... 8 Catapult Fire ........•.................•................. 9 Gunpowder Weapons ...................................... 10 Melees .....•...........................•............... 12 Melee Optionals ............. "........................... 14 Morale ........ -.......................................... 15 Historical Characteristics <Optional) ...........•.......•.... 16 Weather ........................ -......................... 19 Sieges .•.••.•.............. , . 19 - Man-to-man Combat ......... "............................ 22 Jousting .•.................. "........................... 23 Suggested -

Antic Issue 22 (August 1984).Pdf

Advanced spreadsheet Database management Graphing and statistics Syn CaleTl· Synnle+TM SynTrendT>' Now your Atari computer late means and variances, standard deviations, or even getsdownto linear and multiple regres sions. It's pretty easy to under stand, eh? And also pretty easy business. to operate because all three programs come replete with easy-to-understand "pop-up" If you're a serious home features found in the more ex menus, to take you through manager, a student, or run a pensive programs. their paces step by step. And small business at home, now SynFlle+keeps Information remember, all three programs you can get sophisticated, inte more organized. can share data, which helps you grated software for your ATARI SynFile+ can function as get the job done even faster. computer with the same fea your database, your filing sys So get down to business with tures as the more expensive tem. With SynFile+, you can SynCalc, SynFile+, SynTrend, IBM and Apple packages. reorganize and sort parts or developed exclusively for SynCalc whole files instantly Not only ATARI by Synapse. And see for makes a spreadsheet can you enter text, you can cal yourself why the cost of taking more manageable. culate and update data as care of business doesn't have to First, there's SynCalc, the most well. And files from both Syn put you out of it. advanced spreadsheet pro Cale and SynFile+ can also be SynCalc, SynFile+. SynTrend are trademarks o! Synapse Software.Synapse ts a registered trademark ol gram ever created for ATARI used by the ATARI word proc Synapse Soltware Corporation .