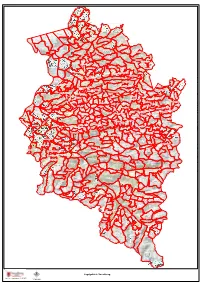

Aktualisierung Des Biotopinventars Vorarlberg

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Kumm Hä Fiuagm

kummHä fiuagm - wer mitmacht FolgendeObjekte können am 30. und 31. Mai besichtigt werden: Zimmerer Bauherr BauherrVorname ProieklStrasse ProiektStandoil NigschHolzbau, Blons Ganahl Karin& Claudio NebenNr. 121 St.Gerold WalchÖkohaus, Ludesch Mager Michaela& Klaus Dorf103 Eichenberg AloinaBau- u. Holzelemente,Hard Giesinger Kerstin& Bernd Steinfeldsasse17 Lauterach AloinaBau- u. Holzelemente,Hard Forster Josef Landrath2I Sulzberg DoblerHolzbau, Röthis 0bertautsch Birgit Kaiserstraße9 Feldkirch DoblerHolzbau, Röthis Muther Edwin Ireietstraße5 Rankweil DoblerHolzbau, Röthis LandVorarlberg GutsbetriebHohenems Rheinhofstraße16 Hohenems BereuterZim merei, Sibratsgläl I Schneider Dasmar& Christian Leutenhofen388 Hohenweiler FeuersteinZimmerei, Au Wirth Franz Mühlebündt370 Schoppernau FeuersteinZimmerei, Au Seiler Christel Reute892 Schwanenberg - FeuersteinZimmerei, Au Bilseri Thomas Außerdorfl5 Egg Großdorf FeuersteinZimmerei, Au Elsensohn Elisabeth 0berstubenbach Lech NenningZimmerei, Hittisau Nenning Brigitte& Hermann Platz194 Hittisau NenningZimmerei, Hittisau Eberle/SchwarzhansSonla/Jürgen Platz Hittisau SutterHolzbau. Ludesch Ganahl/FeuersteinManfred/Doris Voselgsang9c Ludesch BilseriZimmerei, Riefensberg Kranzelbinder Gerhard Unterdorf50 Riefensberg BilgeriZimmerei, Riefensberg Lässer Christian Knobel275b Bildstein BilgeriZimmerei, Riefensberg LässeI Christian Knobel275b Bildstein BilgeriZimmerei, Riefensberg Bilgeri Gerhard Baser93b Rielensberg ÖsterleZimmerei, Doren Vögel Stefan Moos43 Doren ÖsterleZimmerei, Doren Moritz/Iruppe BirgiUJürgen -

Zwischen Frutz Und Frödisch

www.zwischenwasser.at verteilt durch Aktivbürger – Amtliche Mitteilung 12 ZWISCHEN FRUTZ UND FRÖDISCH Gemeindezeitung Zwischenwasser Muntlix, Batschuns, Dafins Dezember 2019 – Ausgabe 2 / 2019 _ Gemeindevertretungs- und Bürgermeisterdirektwahl 2020 _ Neues Kommando-Fahrzeug für die Ortsfeuerwehr _ Saisonskarte für Zwergberg Furx _ Steuern und Gebühren 2020 _ 110 Jahre Harmoniemusik Muntlix 3 Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger! Kommandofahrzeug für die Ortsfeuerwehr Da für die vielen Einsätze unserer Feuerwehr ein flexibles, allzeit einsetzbares Kommandofahrzeug nötig ist, wurde von der Gemeinde vor kurzem ein VW Caddy angeschafft. Mit großer finanzieller Unterstützung des Landes konnte dieses Kommandofahrzeug nun übergeben werden. Vielen Dank dem Fahrzeug- anschaffungsteam für die Organisation. Wiedereröffnung Kindergarten Dafins Seit September 2019 ist gemeinsam mit dem Spielgruppenverein Zwischenwasser neben Batschuns nun auch in Dafins eine Spielgruppe in den Räumlichkeiten des Bürgermeister Kilian Tschabrun Kindergartens als Überbrückung eingerichtet worden. In dieser Spielgruppe werden nun fünf Kinder betreut. Vielen Dank an das Team der Spielgruppe Zwischenwasser für ihren Einsatz. Nach unseren aktuellen Kinderzahlen kann der Kindergarten in Dafins ab September 2020, sofern genug Anmeldungen vorliegen, zum Wohle unserer Kinder wieder betrieben werden. Damit kommt die Gemeinde dem Wunsch der Dafinser Bevölkerung gerne entgegen. Derzeit laufen bereits die Budgetierungen und die Personalplanung für die Inbetriebnahme im September -

Jagdgebiete.Pdf (4.9

GJ Hohenweiler GJ Möggers GJ Hörbranz il e T r e r e t n u - g r e b l n i e e T h c r i e E r e J b G o - GJ Langen III g E r J e b B n EJ Hirschberg/Bregenz o e GJ Sulzberg II d h e c n i E s e GJ Lochau J e G GJ Sulzberg I -B r e EJ Bodensee-Rieden g e n z GJ Langen I GJ Langen II GJ Riefensberg GJ Höchst (See) GJ Doren II EJ Bregenz GJ Rieden GJ Hard GJ Fluh G GJ Fussach J G a i ß GJ Doren I a G u J Ke GJ Krumbach nne GJ Buch I lbac I h e d n GJ Höchst (Land) e GJ Bolgenach I w h c s r e b GJ Buch l GJ Bolgenach III A GJ Lauterach GJ Wolfurt J GJ Langenegg/Bregenz GJ Bolgenach II G EJ Koppach-Ochsenlager GJ Al ber GJ Bildstein sch we nd e I -No E rd J GJ Hittisau II A u G GJ Hittisau I er -R J GJ Lingenau ie A GJ Alberschwende I-Süd d l b e GJ Schwarzach r s c h w EJ Galtburst e EJ Wolfurter-Vorderries n d e I G GJ Winsau I EJ Gmeiners Burst I J GJ Egg II S ib GJ Egg IV ra t GJ Dornbirn - Fallenberg s r I g g e er f GJ Dornbirn - Ried-Nord nb ä t ze G t ar ll GJ Sibratsgfäll-Ost EJ Bödele-Oberlose w J - ä Sch S W t J c s G h e w s r a e E rz t u J en e b B e r F GJ Lustenau g ö II GJ Egg V GJ Egg I J d G e l e GJ Schwarzenberg III EJ Althauserwies - O V b rg GJ Egg III GJ e be Sib r n r at l e sg o f rz äll-S s a ü G V w d e I ch J g S r J n D e e b G l o n r e h n GJ Dornbirn - Schwende z ü b r G GJ Andelsbuch III J EJ Hinterbrongen-Triesten B i a A - r n z EJ Krähenberg n w d l h e EJ Finne-Gunten - c ls a b f R S uc r i J h e e G II t d n - U S GJ Andelsbuch I ü J EJ Oster-Ödgunten d E E J EJ Rothenbach GJ Staufen-Haslach GJ Kehlegg -

Elternbildungs- Einrichtungen

Ermässigung von 30 Prozent: Elternbildungs- Bildungshaus Batschuns Zwischenwasser, T +43 5522 44290 0, www.bildungshaus-batschuns.at einrichtungen „Familiengespräche" Vorarlberger Familienverband Vergünstigte Angebote: Bregenz, T +43 5574 47671, www.familie.or.at Jugend- und Bildungshaus St. Arbogast Erfahrungen mit anderen Eltern austau- „Gigagampfa" Götzis, T +43 5523 625010, schen, praktische Anregungen für den Ehe- und Familienzentrum www.arbogast.at Erziehungsalltag mitnehmen, eigene Stärken der Diözese Feldkirch entdecken, eine Auszeit vom Alltag Feldkirch, T +43 5522 74139, Katholische ArbeitnehmerInnen- nehmen und das Zusammensein mit Kindern www.efz.at Bewegung Vorarlberg in entspannter Atmosphäre erleben – das ist Götzis, T +43 664 2146651, das Ziel von Weiterbildungs an geboten. „Kinder brauchen Antworten“ www.kab-vorarlberg.com IfS – Institut für Sozialdienste Röthis, T +43 5 1755530, Katholisches Bildungswerk Vorarlberg Eltern und Erziehungs berechtigte www.ifs.at Feldkirch, T +43 664 2146651, erhalten mit dem Vorarlberger www.elternschule-vorarlberg.at Familienpass bei allen vom Land „Wertvolle Kinder“ & „Familienimpulse" geförderten Veranstaltungen eine Vorarlberger Kinderdorf Volkshochschule Bludenz Ermäßigung. Bregenz, T +43 5574 49920, Bludenz, T +43 5552 65205, www.vorarlberger-kinderdorf.at www.vhs-bludenz.at „Eltern-chat“ & „Purzelbaum-Eltern- Volkshochschule Bregenz Weitere Informationen unter: Kind-Gruppen“ Bregenz, T +43 5574 525240, www.vorarlberg.at/familie (Elternbildung) Katholisches Bildungswerk Vorarlberg www.vhs-bregenz.at und www.pffiffikus.at Feldkirch, T +43 5522 34850, www.elternschule-vorarlberg.at Volkshochschule Rankweil Rankweil, T +43 5522 46562, www.schlosserhus.at weitere Anbietende Bodenseeakademie okay.zusammen leben – Projektstelle Vorarlberger Kinderfreunde Dornbirn, T +43 5572 33064, für Zuwanderung und Integration Bregenz, T +43 664 9120446, www.bodenseeakademie.at Dornbirn, T +43 5572 3981020, www.kinderfreunde.at www.okay-line.at connexia – Gesellschaft für Gesundheit Volkshochschule Götzis und Pflege gem. -

Gemeinde Zwischenwasser

Johannes Herburger, 2015 (e: [email protected]) STECKBRIEF ZUR BEVÖLKERUNGSENTWICKLUNG: GEMEINDE ZWISCHENWASSER Einleitung & Hintergründe Generell kann anhand der Bevölkerungsentwicklung Vorarlbergs festgestellt werden, dass es sich um eines der am dynamischsten wachsenden Bundesländer Österreichs handelt. Allerdings ist es notwendig, das starke Bevölkerungswachstum Vorarlbergs (seit 1951 verdoppelte sich die Einwohnerzahl) differenzierter zu betrachten. Es gab unterschiedliche Perioden mit unterschiedlichen Wachstumsintensitäten, wobei hier vor allem die Periode zwischen 1961 und 1971 zu berücksichtigen ist. Knapp 23% des gesamten Bevölkerungswachstums des Bundeslandes zwischen 1951 und 2015 lassen sich auf diese Periode zurückführen. Dies hat zwei wesentliche Gründe: Baby-Boom: In dieser Periode lag die durchschnittliche Kinderzahl pro Frau bei mehr als 3 und sank ab den 1970er Jahren rapide ab. Heute liegt sie etwa bei 1,5. Wirtschafswunder: Durch die Vollbeschäftigung und die dynamische Wirtschaftsentwicklung der Nachkriegsjahre war das Arbeitsangebot sehr groß, das einerseits durch Gastarbeiter gedeckt wurde, andererseits aber auch andere Migranten anzog. Diese Entwicklungen trugen wesentlich dazu bei, dass es zu einem Alterungsprozess der Bevölkerung kommt, was sich aus der gestiegenen Lebenserwartung und den niedrigen Geburtenraten seit den 1970er Jahren erschließt. Ein anderer Aspekt, der sich aus dem zweiten Punkt ergibt, ist die zunehmende Internationalisierung der Bevölkerung, die sich vor allem aus der Einwanderung -

Bundesgesetzblatt Für Die Republik Österreich

1 von 1 BUNDESGESETZBLATT FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH Jahrgang 2020 Ausgegeben am 24. August 2020 Teil II 373. Verordnung: Änderung der Mitwirkungs-V Stadtgemeinden Bludenz, Dornbirn, Feldkirch, Marktgemeinden Lustenau, Rankweil und Gemeinde Zwischenwasser 373. Verordnung des Bundesministers für Finanzen, mit der die Verordnung des Bundesministers für Finanzen über die Mitwirkung von Bediensteten der Stadtgemeinden Bludenz, Dornbirn und Feldkirch, der Marktgemeinden Lustenau und Rankweil sowie der Gemeinde Zwischenwasser für das Finanzamt Feldkirch bei der Einheitsbewertung (Mitwirkungs-V Stadtgemeinden Bludenz, Dornbirn, Feldkirch, Marktgemeinden Lustenau, Rankweil und Gemeinde Zwischenwasser) geändert wird Auf Grund des § 80a des Bewertungsgesetzes 1955, BGBl. Nr. 148/1955, zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 104/2019, wird mit Zustimmung der Stadtgemeinden Bludenz, Dornbirn und Feldkirch, der Marktgemeinden Lustenau und Rankweil sowie der Gemeinde Zwischenwasser verordnet: Die Verordnung des Bundesministers für Finanzen über die Mitwirkung von Bediensteten der Stadtgemeinden Bludenz, Dornbirn und Feldkirch, der Marktgemeinden Lustenau und Rankweil sowie der Gemeinde Zwischenwasser für das Finanzamt Feldkirch bei der Einheitsbewertung (Mitwirkungs-V Stadtgemeinden Bludenz, Dornbirn, Feldkirch, Marktgemeinden Lustenau, Rankweil und Gemeinde Zwischenwasser), BGBl. II Nr. 248/2007, zuletzt geändert durch BGBl. II Nr. 320/2018, wird wie folgt geändert: 1. Der Titel der Verordnung lautet: „Verordnung des Bundesministers für Finanzen über die Mitwirkung von Bediensteten der Stadtgemeinden Bludenz, Dornbirn und Feldkirch, der Marktgemeinden Lustenau und Rankweil sowie der Gemeinde Zwischenwasser für das Finanzamt Österreich bei der Einheitsbewertung (Mitwirkungs-V Stadtgemeinden Bludenz, Dornbirn, Feldkirch, Marktgemeinden Lustenau, Rankweil und Gemeinde Zwischenwasser)“ 2. In § 1 wird die Wortfolge „Finanzamtes Feldkirch“ durch die Wortfolge „Finanzamtes Österreich“ ersetzt. 3. § 3 lautet: „§ 3. (1) Die Fassung der Verordnung BGBl. -

23 Beste DL HF 2020 / 487.49 Kb

Holstein Die besten Dauerleistungskühe (gereiht nach Milch-kg) (bis einschl. HB/C) Lebens-Nr. Name Besitzer Lakt. Milch Fett Eiweiß F + E Vater- KG % KG % KG KG Name AT 678.080.314 ROSA Kuster Klaus, Fussach 11 151.559 3,64 5.509 3,17 4.798 10.307 MINISTER AT 767.363.507 HILDE Maissen Stefan, Rankweil 9 143.875 4,16 5.992 3,32 4.778 10.769 CADON RED AT 199.039.547 FRIEDA Geser Anna, Andelsbuch 15 138.243 3,84 5.305 3,40 4.694 9.999 LYNCH AT 136.755.216 KERSTIN Fink Birgit und Georg, Lauterach 9 135.141 3,50 4.728 3,22 4.345 9.073 GOLDWYN AT 552.843.209 GINA Maissen Stefan, Rankweil 11 134.946 4,23 5.707 3,33 4.489 10.197 BOSSRAIDER AT 805.327.409 TRUDI Eienbach Arnold, Möggers 11 132.171 4,16 5.503 3,00 3.963 9.466 T LAMBADA AT 770.725.807 TAMARA Eienbach Arnold, Möggers 13 129.780 4,20 5.456 3,09 4.012 9.468 LEVIS ET AT 624.137.909 LAVIMIA Spiegel Michael, Dornbirn 11 128.873 4,46 5.747 3,40 4.386 10.133 GOLDWYN AT 408.941.516 EILEEN Bertsch Christoph, Bludenz 7 126.039 3,65 4.596 3,48 4.382 8.978 LAURIN AT 133.887.516 LOTTE Spiegel Michael, Dornbirn 11 123.392 3,96 4.881 3,15 3.885 8.766 GOLDWYN AT 999.115.514 ANNIKA Meusburger Daniel, Egg 9 122.049 3,89 4.744 3,34 4.079 8.823 GUNAR AT 690.024.972 SANDY Matt Linda und Martin, Schlins 10 120.717 3,69 4.456 3,24 3.913 8.368 RUDOLPH AT 462.172.514 AGI Riedmann Günter Johann, Lustenau 9 120.412 4,07 4.898 3,57 4.302 9.200 STYLIST AT 963.566.817 MELLI Kuster Klaus, Fussach 8 117.895 3,48 4.103 2,93 3.458 7.561 ONWARD AT 133.923.816 HASE Spiegel Michael, Dornbirn 10 117.241 4,19 4.917 3,29 -

Container Standorte 2020-10-20.Xlsx

Caritas Vorarlberg - Kleidercontainer Standortliste - 20.10.2020 Ortschaft PLZ Standort Adresse Standort Zusatz Alberschwende 6861 Brugg 520 bei Bauhof; Wertstoffsammelstelle Richtung Buch Alberschwende 6861 Müselbach 334 in Haarnadelkurve L205 Altach 6844 Wichnerstr. 17 Wertstoffsammelstelle beim Kindergarten Altach 6844 Bahnstr. 29 beim Musikheim Altach 6844 Brolsstr. 7 Parkplatz Fa. Hörburger Altach 6844 Möslestr. 15 bei carla Möslepark Andelsbuch 6866 Hof 432 bei Hotel Landammann Au 6883 Argenau 368 bei Gemeindeamt Bartholomäberg 6781 Rätikonweg 6 bei Wertstoffsammelstelle am Heller-Areal, Gebäuderückseite Bezau 6800 Platz 37 bei Vinzenzheim gegenüber Mittelschule Bildstein 6858 Dorf 72 bei Bauhof / hinter GH Kreuz Bizau 6874 Kirchdorf 340 hinter Gemeindeamt, bei Wertstoffsammlestelle Bludenz 6700 Sankt-Peter-Str. 3 bei Caritas Werkstätte Bludenz 6700 Beim Kreuz 12 bei Wertstoffsammelstelle gegenüber Bludenz 6700 Unterfeldstr. 45 bei Wertstoffsammelstelle Bludenz 6700 Haldenweg 51 bei Wertstoffsammelstelle Bludenz 6700 Brunnenfelderstr. 53 bei Altstoffsammelzentrum Bludenz 6700 Sonnenbergstr. 14 bei Südtiroler Siedlung / Pfarramt Herz Mariae Bludenz 6700 Klarenbrunnstraße 46 bei carla Store Bludenz 6700 Walserweg 17 bei Rotes Kreuz Außerbraz 6751 Mühlekreisweg 16 bei Wertstoffsammelstelle nahe Volksschule Bludesch 6719 Länderweg 7 am Bauhof Brand 6708Gufer 59 am Bauhof Bregenz 6900 Michael-Gaismayr-Str. 20 im Innenhof Bregenz 6900 Bahnhofstr. 41 bei Bezirkshauptmannschaft Bregenz 6900 Holzackergasse 2 bei Pfarrkirche St. Gebhard am Parkplatz Bregenz 6900 Achsiedlungsstr. 51 bei Spar Markt Bregenz 6900 Druckergasse 7 vor Bauhof links / Am Bächle Bregenz 6900 Riedergasse + Willimargasse bei Wertstoffsammelstelle bei Seniorenheim Tschermakgarten Bregenz 6900 Gallusstr. + Julius-Wachter-Weg bei Wertstoffsammelstelle bei Kindergarten Weinschlössle Bregenz 6900 Heldendankstr. 33 bei Wertstoffsammelstelle gegenüber, hinter Metro Kino, Bregenz 6900 Michael-Gaismayr-Straße 35 am Parkplatz zwischen HAK und MS Rieden Bregenz 6900 Belruptstr. -

Veranstalterliste RADIUS 2021 Stand: 23.03.2021

Veranstalterliste RADIUS 2021 Stand: 23.03.2021 ARBEITGEBER Veranstalter Unterveranstalter 1zu1 Prototypen GmbH & Co KG AAT Abwasser‐ und Abfalltechnik GmbH AK Vorarlberg ALPLA Hard Amann Girrbach AQUA Mühle Vorarlberg gGmbH Bachmann electronic GmbH BAUR GmbH BayWa Vorarlberg HandelsGmbH Besch und Partner BIFO Bischofberger Transporte GmbH Blum Buchdruckerei Lustenau Büro für Berufsintegrationsprojekte Öhe GmbH Café Bar Restaurant Dorfmitte Caritas Vorarlberg CARUSO Carsharing eGen Collini GmbH Doppelmayr Gruppe Dorf‐Installationstechnik GmbH Dornbirner Sparkasse Bank AG EGD Installations GmbH Energieinstitut Vorarlberg Erath&Partner Etiketten CARINI faigle Kunststoffe GmbH Finanzamt Österreich Dienststelle Vorarlberg Fusonic GmbH Gebrüder Weiss ‐ Vorarlberg Grass GmbH Haberkorn Haberkorn ‐ Suisse | Haberkorn ‐ Wolfurt Hermann Pfanner Getränke Lauterach Hexagon Geosystems Services AT Hilti AG Thüringen Hirschmann Automotive GmbH HOFER KG ‐ ZNL Rietz (V) Hydro Extrusion Nenzing GmbH Hypo Vorarlberg Bank AG IDENTEC SOLUTIONS AG illwerke vkw INNONAV IT‐Dienstleistungen GmbH Ivoclar Vivadent Manufacturing GmbH Kalb Analytik AG Künz GmbH Landesfeuerwehrverband Vorarlberg Lebenshilfe Vorarlberg Liebherr Werk Nenzing Seite 1 von 6 LKH Bludenz LKH Bregenz LKH Feldkirch LKH Hohenems Logwin ‐ Vorarlberg Marktgemeinde Nenzing meusburger Formaufbauten Mitarbeitende d. Gem. Hohenweiler Mitarbeitende d. Gemeinde Lochau Mitarbeitende d. Gemeinde Mäder Mitarbeitende d. Gemeinde Schwarzach Mitarbeitende d. Marktgem. Götzis Mitarbeitende d. Marktgem. Hard -

Fraxern Klaus Laterns Meiningen T Rankweil

Fraxern Klaus Laterns Meiningen t Rankweil Röthis t Sulz Übersaxen Viktorsberg a Amts- und Anzeigenblatt Nr. 03, Freitag, 17. Jänner 2020 Zeitungsnr. P.b.b. 02Z030140, Verlagspostamt: 6830 Rankweil Weiler l www.rankweil.at, Euro 0,60 Zwischenwasser Rankweil baut seine Kinderbetreuung aus. Am Freitag, 17. Jänner nimmt die seit September in der ASO untergebrachte Kleinkindbetreuungsgruppe St.-Peter-Gässele offiziell ihren Betrieb auf. B e d n i e m e G Leben in Rankweil Wochenübersicht Wochentipp 17.01. Freitag Skulptur aus Ytong Film Klassenvorspiel 15.00 Uhr, VogelfreiRaum 21.01. Dienstag Schlagwerk Anm. [email protected] Gut gegen Nordwind 14.00 Uhr, Bürgermusikheim VA: Verein vogelfreiRaum 20.00 Uhr, Altes Kino VA: Musikschule Rankweil- Vorderland Klassenabend Querflöte 18.30 Uhr, Vereinshaus, Freitags-Treffen Kleiner Saal des Philatelie-Club VA: Musikschule Rankweil- Gesamtdeutsche Gedanken Vorderland in der DDR 18.00 Uhr, Gasthof Sonne Kerzen gestalten VA: Philatelie-Club Montfort 19.00 Uhr, Josefisaal VA: Pfarre Rankweil Klassenabend Gesang & Trompete Film - Gut gegen Nordwind Ein verdrehter Buchstabe lässt eine 19.30 Uhr, Vereinshaus, 20.00 Uhr, Altes Kino E-Mail von Emma Rothner versehent- Kleiner Saal VA: Altes Kino Rankweil lich bei Leo Leike landen. Der Linguist VA: Musikschule Rankweil- antwortet prompt. Sie beginnen Vorderland 22.01. Mittwoch einen schnellen, lustigen und immer Für die Gesundheit intimer werdenden E-Mail Dialog, 18.01. Samstag unserer Kinder | Elternabend wie man ihn nur mit einem Unbe- Klassenvorspiel 19.00 Uhr, Mittelschule Rankweil kannten führen kann. Blockflöte Anm. unter T. 05522 405 1404 Einige Wochen und viele gesendete und empfangene Nachrichten später 11.00 Uhr, Vereinshaus, VA: Marktgemeinde Rankweil wird daraus eine virtuelle Freund- Kleiner Saal schaft. -

Silvesterlauf 2017 Offizielle Ergebnisliste

Offizielle Ergebnisliste 12. Silvesterlauf 2017 Riesenslalom 1 DG Riefensberg-Hochlitten 31.12.2017 Kampfgericht: Technische Daten: Veranstalter: SV Riefensberg (7083) Name der Strecke: Hochlitten Gesamtleitung: Feuerstein Ludwig KR VSV-Genehmig. Nr.: 7AL033 Chefkampfrichter: Nussbaumer Thomas KR Start: 1100 m Kurssetzer: Geiger Norbert Ziel: 900 m Rennleiter: Hartmann Anton Höhendifferenz: 200 m Startrichter: Demarki Klaus Tore/ Richtungsänd.: 28/26 Zielrichter: Häusler Erich Vorläufer A: Hartmann Elena Zeitnehmung: Fink Philipp Vorläufer B: Startzeit: 11:00 Uhr Rg Stn Name + Vorname JG Verein Laufzeit Differenz Schüler U12 weiblich 1 9 MUXEL Antonia 2006 SV Reuthe 44.94 2 6 WOLF Lea 2006 SC Schwarzenberg 47.00 2.06 3 10 JAUCH Fenja 2007 TSV Gestratz 48.77 3.83 4 8 FINK Luna 2007 SV Riefensberg 51.09 6.15 5 7 BEYER Neele 2007 SV Mellau 51.13 6.19 6 1 KOPF Lisa 2007 WSV Au 52.81 7.87 7 4 SUTTERLÜTY Anna 2006 SV Riefensberg 54.16 9.22 8 3 FELDER Kathrin 2007 WSV Au 58.64 13.70 Schüler U12 männlich 1 31 OLIVIER Christopher 2006 WSV Au 42.88 2 32 LISCH Christopher 2006 SV Sulz-Röthis 45.35 2.47 3 21 ACKER Louis 2007 SC Klaus-Weiler 46.00 3.12 4 29 DIETRICH Joel 2007 WSV Schoppernau 46.42 3.54 5 25 NATTER Felix 2006 SC Bezau 47.15 4.27 6 15 BLEIER Levin 2007 SC Klaus-Weiler 47.23 4.35 7 26 WÜSTNER Kilian 2007 SV Mellau 47.42 4.54 8 23 ERATH Dennis 2007 SC Hirschberg/Langen 47.63 4.75 31.12.2017 - 13:36 SV Riefensberg Seite: 1 © Bahl Karl / Alpin-ÖSV Vers:18.0.1 7AL033 Lizenz: SV Riefensberg Rg Stn Name + Vorname JG Verein Laufzeit Differenz -

Empfehlung Der Corona-Kommission 8.10.2020

Empfehlung der Corona-Kommission 8.10.2020 Empfehlung der Corona-Kommission 8.10.2020 Nach Beratung in der Sitzung der Corona-Kommission vom 8.10.2020 empfehlen die Kommissionmitglieder dem für Gesundheit zuständigen Minister und den Landeshauptleuten die in untenstehender Tabelle angeführte Einstufung in Prä- ventionsstufen für Österreich vorzunehmen. Für die gegenständliche Empfehlung der Corona-Kommission waren alle stimm- berechtigten Mitglieder in der Sitzung anwesend, die Corona-Kommission war daher beschlussfähig. Die Empfehlungen für die unten dargestellten Regionen wurden überwiegend einstimmig ausgesprochen. Stimmenthaltungen und Gegenstimmen wurden do- kumentiert. Datenstand: Dienstag 6.10.2020, 24:00 h Begründungen: Für die Epidemiologische Lage siehe Indikatoren zur Risikoeinstufung (Stand Dienstag 6.10.2020, 24 Uhr für Empfehlung 8.10.2020) auf https://corona-am- pel.gv.at/corona-kommission/bewertungskriterien/ Einstufung Österreich: Region ÖSTERREICH Risikostufe Geringes Risiko für nicht näher betrachtete Bezirke Begründung Aufgrund der Unterschiedlichkeit der Bundesländer kommt Beschluss es zu keiner generellen Einstufung für Österreich gesamt. Für in weiterer Folge nicht angeführte Regionen gilt weiterhin die Einschätzung für geringes Risiko. Regionen, die trotz initial auffälliger Inzidenzen nach Beratung der Kommission mit geringem Risiko eingestuft wurden, werden nicht separat ausgewiesen. Einstufung Bundesländer: Region Burgenland Risikostufe Geringes Risiko für nicht näher betrachtete Bezirke Begründung Aufgrund der