Printemps 2005

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Choosing the Right Tree to Plant

Prunus / Cherry flower Choosing the right tree to plant Choosing what tree to plant can be difficult with the buildings, shading, overhanging roads and footpaths number of different species, cultivars and varieties that etc.? It may not be sensible to replace a large forest are currently available. There are a number of useful type tree in a small domestic garden with another one books and websites, but if you are still unsure it may be unless you are prepared to remove it before it outgrows useful to visit a garden or arboretum. There are some its situation. basic points that should be considered as follows. Benefits - as well as having obvious ornamental Soil - will the tree grow well in the soil in which is to be attributes, trees provide shelter, reduce temperature planted? Acidity, drainage and the type of soil will all extremes and produce oxygen. have a bearing. Some tree species are more specific than others as to their requirements. Once you have decided on your tree, the next step is to purchase it. Please bear in mind that if you have Local distinctiveness - what species grow naturally in removed a protected tree (that is one growing in a the area already? Native species are usually best for conservation area or subject to a tree preservation wildlife and ‘fit in’ with the landscape character and are order) there may either be a duty (as in the case of normally preferable to ornamental species. dead or dangerous trees) or a condition (in the case of a tree preservation order application) requiring the Available space - is the tree able to reach its full planting of a replacement tree. -

Genome-Wide Characterization of Simple Sequence Repeats in Pyrus

Xue et al. BMC Genomics (2018) 19:473 https://doi.org/10.1186/s12864-018-4822-7 RESEARCH ARTICLE Open Access Genome-wide characterization of simple sequence repeats in Pyrus bretschneideri and their application in an analysis of genetic diversity in pear Huabai Xue1,2†, Pujuan Zhang1†, Ting Shi1, Jian Yang2, Long Wang2, Suke Wang2, Yanli Su2, Huirong Zhang2, Yushan Qiao1* and Xiugen Li2* Abstract Background: Pear (Pyrus spp.) is an economically important temperate fruit tree worldwide. In the past decade, significant progress has been made in pear molecular genetics based on DNA research, but the number of molecular markers is still quite limited, which hardly satisfies the increasing needs of geneticists and breeders. Results: In this study, a total of 156,396 simple sequence repeat (SSR) loci were identified from a genome sequence of Pyrus bretschneideri ‘Dangshansuli’. A total of 101,694 pairs of SSR primers were designed from the SSR loci, and 80,415 of the SSR loci were successfully located on 17 linkage groups (LGs). A total of 534 primer pairs were synthesized and preliminarily screened in four pear cultivars, and of these, 332 primer pairs were selected as clear, stable, and polymorphic SSR markers. Eighteen polymorphic SSR markers were randomly selected from the 332 polymorphic SSR markers in order to perform a further analysis of the genetic diversity among 44 pear cultivars. The 14 European pears and their hybrid materials were clustered into one group (European pear group); 29 Asian pear cultivars were clustered into one group (Asian pear group); and the Zangli pear cultivar ‘Deqinli’ from Yunnan Province, China, was grouped in an independent group, which suggested that the cultivar ‘Deqinli’ is a distinct and valuable germplasm resource. -

Noble Hardwoods Network

EUROPEAN FOREST GENETIC RESOURCES PROGRAMME (EUFORGEN) Noble Hardwoods Network Report of the second meeting 22-25 March 1997 Lourizan, Spain J. Turok, E. Collin, B. Demesure, G. Eriksson, J. Kleinschmit, M. Rusanen and R. Stephan, compilers ii NOBLE HARDWOODS NETWORK: SECOND MEETING The International Plant Genetic Resources Institute (IPGRl) is an autonomous international scientific organization, supported by the Consultative Group on International Agricultural Research (CGIAR). IPGRl's mandate is to advance the conservation and use of plant genetic resources for the benefit of present and future generations. IPGRl's headquarters is based in Rome, Italy, with offices in another 14 countries worldwide. It operates through three programmes: (1) the Plant Genetic Resources Programme, (2) the CGIAR Genetic Resources Support Programme, and (3) the International Network for the Improvement of Banana and Plantain (INIBAP). The international status of IPGRl is conferred under an Establishment Agreement which, by January 1998, had been signed and ratified by the Governments of Algeria, Australia, Belgium, Benin, Bolivia, Brazil, Burkina Faso, Cameroon, Chile, China, Congo, Costa Rica, Cote d'Ivoire, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Ecuador, Egypt, Greece, Guinea, Hungary, India, Indonesia, Iran, Israel, Italy, Jordan, Kenya, Malaysia, Mauritania, Morocco, Pakistan, Panama, Peru, Poland, Portugal, Romania, Russia, Senegal, Slovak Republic, Sudan, Switzerland, Syria, Tunisia, Turkey, Uganda and Ukraine. Financial support for the Research Agenda of -

Proceedings of Workshop on Gene Conservation of Tree Species–Banking on the Future May 16–19, 2016, Holiday Inn Mart Plaza, Chicago, Illinois, USA

United States Department of Agriculture Proceedings of Workshop on Gene Conservation of Tree Species–Banking on the Future May 16–19, 2016, Holiday Inn Mart Plaza, Chicago, Illinois, USA Forest Pacific Northwest General Technical Report September Service Research Station PNW-GTR-963 2017 Pacific Northwest Research Station Web site http://www.fs.fed.us/pnw Telephone (503) 808-2592 Publication requests (503) 808-2138 FAX (503) 808-2130 E-mail [email protected] Mailing address Publications Distribution Pacific Northwest Research Station P.O. Box 3890 Portland, OR 97208-3890 Disclaimer Papers were provided by the authors in camera-ready form for printing. Authors are responsible for the content and accuracy. Opinions expressed may not necessarily reflect the position of the U.S. Department of Agriculture. The use of trade or firm names in this publication is for reader information and does not imply endorsement by the U.S.Department of Agriculture of any product or service. Technical Coordinators Richard A. Sniezko is center geneticist, U.S. Department of Agriculture Forest Service, Dorena Genetic Resource Center, 34963 Shoreview Road, Cottage Grove, OR 97424 (e-mail address: [email protected]) Gary Man is a Forest health special- ist, U.S. Department of Agriculture Forest Service, State and Private Forestry, Forest Health Protection, 201 14th St SW 3rd FL CE, Washington DC 20024 (e-mail address: [email protected]) Valerie Hipkins is lab director, U.S. Department of Agriculture Forest Service, National Forest Genetics Laboratory, 2480 Carson Road, Placerville, CA 95667 (e-mail address: [email protected]) Keith Woeste is research geneti- cist, U.S. -

Hybridations Inter-Spécifiques Chez Le Pommier Et Co-Évolution Hôte-Pathogène Alice Feurtey

Hybridations inter-spécifiques chez le pommier et co-évolution hôte-pathogène Alice Feurtey To cite this version: Alice Feurtey. Hybridations inter-spécifiques chez le pommier et co-évolution hôte-pathogène. Géné- tique des populations [q-bio.PE]. Université Paris Saclay (COmUE), 2016. Français. NNT : 2016SACLS446. tel-01941395 HAL Id: tel-01941395 https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01941395 Submitted on 1 Dec 2018 HAL is a multi-disciplinary open access L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est archive for the deposit and dissemination of sci- destinée au dépôt et à la diffusion de documents entific research documents, whether they are pub- scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, lished or not. The documents may come from émanant des établissements d’enseignement et de teaching and research institutions in France or recherche français ou étrangers, des laboratoires abroad, or from public or private research centers. publics ou privés. Introduction générale de la section 1 NNT : 2016SACLS446 THÈSE DE DOCTORAT DE L’UNIVERSITÉ PARIS-SACLAY, préparée à l’Université Paris-Sud ÉCOLE DOCTORALE N° 567 Sciences du Végétal : du Gène à l’Ecosystème Biologie Par Madame Alice Feurtey Hybridations inter -spécifiques chez le pommier et co-évolution hôte-pathogène Thèse présentée et soutenue à Orsay, le 29 novembre 2016 : Composition du Jury : M. Dominique de Vienne Professeur, Université Paris-Sud Président du jury Mme Véronique Decroocq DR, INRA Rapporteur M. Rémy Petit DR, INRA Rapporteur M. Pascal Frey DR, INRA Examinateur Mme Tatiana Giraud DR, CNRS Directrice de thèse - 1 - Remerciements : - 2 - Introduction générale de la section 1 Seen in the light of evolution, biology is, perhaps, intellectually the most satisfying and inspiring science. -

Education Edition List For

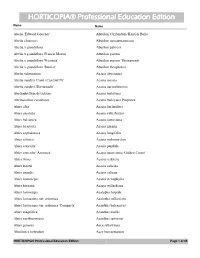

HORTICOPIA® Professional Education Edition Name Name Abelia 'Edward Goucher' Abutilon x hybridum 'Kentish Belle' Abelia chinensis Abutilon megapotamicum Abelia x grandiflora Abutilon palmeri Abelia x grandiflora 'Francis Mason' Abutilon pictum Abelia x grandiflora 'Prostrata' Abutilon pictum 'Thompsonii' Abelia x grandiflora 'Sunrise' Abutilon theophrasti Abelia schumannii Acacia abyssinica Abelia zanderi 'Conti (Confetti™)' Acacia aneura Abelia zanderi 'Sherwoodii' Acacia auriculiformis Abeliophyllum distichum Acacia baileyana Abelmoschus esculentus Acacia baileyana 'Purpurea' Abies alba Acacia berlandieri Abies amabilis Acacia cultriformis Abies balsamea Acacia farnesiana Abies bracteata Acacia greggii Abies cephalonica Acacia longifolia Abies cilicica Acacia melanoxylon Abies concolor Acacia pendula Abies concolor 'Argentea' Acacia pravissima 'Golden Carpet' Abies firma Acacia redolens Abies fraseri Acacia salicina Abies grandis Acacia saligna Abies homolepis Acacia stenophylla Abies koreana Acacia willardiana Abies lasiocarpa Acalypha hispida Abies lasiocarpa ssp. arizonica Acalypha wilkesiana Abies lasiocarpa ssp. arizonica 'Compacta' Acanthus balcanicus Abies magnifica Acanthus mollis Abies nordmanniana Acanthus spinosus Abies procera Acca sellowiana Abutilon x hybridum Acer buergerianum HORTICOPIA® Professional Education Edition Page 1 of 65 Name Name Acer campestre Acer palmatum (Dissectum Group) 'Crimson Queen' Acer capillipes Acer palmatum (Dissectum Group) 'Inaba shidare' Acer cappadocicum Acer palmatum (Dissectum Group) 'Red -

Silviculture and the Conservation of Genetic Resources for Sustainable Forest Management

Silviculture and the Conservation of Genetic Resources for Sustainable Forest Management Proceedings of the Symposium of the North American Forest Commission, Forest Genetic Resources and Silviculture Working Groups, and the International Union of Forest Research Organizations (IUFRO) Quebec City, Canada, September 21, 2003 J. Beaulieu (éditeur/editor) Ressources naturelles Canada – Natural Resources Canada Service canadien des forêts – Canadian Forest Service Centre de foresterie des Laurentides – Laurentian Forestry Centre Rapport d’information – Information Report LAU-X-128 DONNÉES DE CATALOGAGE AVANT PUBLICATION (CANADA) / NATIONAL LIBRARY OF CANADA CATALOGUING IN PUBLICATION DATA Photos de la couverture / Cover photos (de gauche à Symposium of the North American Forest Commission, Forest droite / from left to right): Genetic Resources and Silviculture Working Groups, and the 1. Séquoias géants (Sequoiadendron giganteum) du parc International Union of Forest Research Organizations (2003 : de Calaveras, Californie, États-Unis / Giant sequoias Québec, Québec) (Sequoiadendron giganteum) in the Calaveras Big Trees State Park, California, USA (J. Beaulieu) Silviculture and the conservation of genetic resources for sustainable 2. Plantation de chênes à gros fruits (Quercus forest management macrocarpa) à Saint-Nicolas, Québec, Canada / Bur oak (Quercus macrocarpa) plantation at Saint-Nicolas, (Information report; LAU-X-128) Quebec, Canada (J. Beaulieu) “Proceedings of the Symposium of the North American Forest 3. Peuplement naturel de pin blanc (Pinus strobus) au lac Commission, Forest Genetic Resources and Silviculture Working Susy, Ontario, Canada / Eastern white pine (Pinus Groups, and the International Union of Forest Research strobus) natural stand at Susy Lake, Ontario, Canada Organizations (IUFRO), Quebec City, Canada, September 21, 2003” (J. Beaulieu) ISBN 0-662-35937-2 4. -

Rosaceae): a New Record and a New Synonym, with Data on Seed Morphology

Plant & Fungal Research (2019) 2(1): 2-8 © The Institute of Botany, ANAS, Baku, AZ1004, Azerbaijan http://dx.doi.org/10.29228/plantfungalres.11 June 2019 Taxonomic and biogeographic notes on the genus Pyrus L. (Rosaceae): a new record and a new synonym, with data on seed morphology Zübeyde Uğurlu Aydın¹ Iran, Central Asia and Afghanistan, while oriental pears Ali A. Dönmez are widespread in East Asia. Pyrus pashia is accepted Department of Biology, Faculty of Science, Hacettepe University, as a link between Occidental and Oriental pear species Beytepe, Ankara, Turkey. [Rubtsov, 1944; Zheng et al., 2014] because it is native to China, Bhutan, India, Kashmir, Laos, Myanmar, Ne- Abstract: Species of the genus Pyrus distributed in Eu- pal, the western part of Pakistan, Thailand, Vietnam, Af- rope include P. communis L., P. pyraster, P. nivalis Jacq., ghanistan [Gu & Spongberg, 2003], and have been also and P. cordata Desv. subsp. cordata. Pyrus pyraster is recently recorded from northeastern Iran [Zamani et al., occasionally regarded as a variety or subspecies of P. 2009]. It is placed in Pyrus sect. Pashia, with morpho- communis. However, a molecular study has recently logically similar P. cordata Desv. subsp. boissieriana demonstrated that P. communis is more closely related (Buhse) Uğurlu & Dönmez. These taxa also share simi- to P. caucasica and P. nivalis, rather than to P. pyraster. lar distribution patterns, and their taxonomic delimita- In this study, Pyrus pyraster is reported from Turkey for tions remain unclear [Zamani et al., 2009]. In order to the first time. Pyrus vallis-demonis, a species recently close this gap, a detailed description of P. -

Reconstruction of the Largest Pedigree Network for Pear Cultivars and Evaluation of The

G3: Genes|Genomes|Genetics Early Online, published on July 16, 2020 as doi:10.1534/g3.120.401327 1 Title 2 Reconstruction of the largest pedigree network for pear cultivars and evaluation of the 3 genetic diversity of the USDA-ARS National Pyrus collection 4 5 Authors 6 Sara Montanari*1, Joseph Postman†, Nahla V. Bassil† and David B. Neale* 7 8 * Department of Plant Sciences, University of California, Davis, CA, USA 9 † USDA Agricultural Research Service, National Clonal Germplasm Repository, Corvallis, 10 OR, USA. 11 1 © The Author(s) 2020. Published by the Genetics Society of America. 12 Short running title: Pyrus germplasm genetic characterization 13 14 Key words 15 population structure; germplasm characterization; single nucleotide polymorphism markers; 16 biodiversity conservation; pear breeding 17 18 1 Corresponding author: Department of Plant Sciences, University of California, One Shields 19 Avenue, 95616 Davis, CA, USA. Email: [email protected]; current email address: 20 [email protected] 21 22 Abstract 23 The USDA-ARS National Clonal Germplasm Repository (NCGR) in Corvallis, Oregon, 24 maintains one of the world’s largest and most diverse living Pyrus collection. A thorough 25 genetic characterization of this germplasm will provide relevant information to optimize the 26 conservation strategy of pear biodiversity, support the use of this germplasm in breeding, and 27 increase our knowledge of Pyrus taxonomy, evolution, and domestication. In the last two 28 decades simple sequence repeat (SSR) markers have been used at the NCGR for cultivar 29 identification and small population structure analysis. However, the recent development of 30 the Applied Biosystems™ Axiom™ Pear 70K Genotyping Array has allowed high-density 31 single nucleotide polymorphism (SNP)-based genotyping of almost the entire collection. -

Proceedings 28Th International Meeting Quality Control Fruit And

Proceedings 9. - 11. 03. 2009, Bonn, Germany 27th International Meeting Quality Control Fruit & Vegetables © BLE, IAT - 2009 Editor Federal Office of Agriculture and Food [Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung] Deichmanns Aue 29 53179 Bonn Germany Division 413 E-Mail: [email protected] Internet: www.ble.de Phone: +49 (0)2 28 68 45 - 3927 Fax: +49 (0)2 28 68 45 - 39 45 Redaktion Referat 413 The Proceedings of the International Meeting Quality Control of Fruit and Vegetables are copyrighted. No part of these Proceedings may be reproduced, copied, translated, electronically stored, processed, duplicated or dissemi- nated without the written permission of the Federal Office of Agriculture and Food. This proceedings is as of Spring 2009 Meeting International Meeting Quality Control Fruit and Vegetables, 09. - 11. March 2009, Bonn, Germany © BLE, IAT - 2009 Inhalt Welcome address 4 Volker Raddatz Marketing Standards being in Flux 6 Dr. Peter Sutor Simplification of Standards and Inspection for Fruit and Vegetables in the EU 8 Dr. Ulrike Bickelmann UNECE - Commercial Agricultural Quality Standards 16 Serguei Malanitchev EC Marketing Standard for Pears 27 Reinhild Fänger Diversity of Pear Varieties 29 Andreas Zschammer Some aspects of quality production of pear in France 34 Sandrine Codarin Marketing standard for pears and quality production in Chile 35 Edmundo Araya EC Marketing Standard for Sweet Peppers 41 Hans-Georg Levin Sweep peppers - quality production in Turkey 45 Neslihan Ataş Sweet peppers – Quality production in the Netherlands 48 Gerrit Jan Kornet General Marketing Standard for Fruit and Vegetables 54 Heinrich Stevens The Future of UNECE Standards in the EC 66 Dr. -

Pyrus Cordata Desv

Pyrus cordata Desv. Identifiants : 26470/pyrcor Association du Potager de mes/nos Rêves (https://lepotager-demesreves.fr) Fiche réalisée par Patrick Le Ménahèze Dernière modification le 25/09/2021 Classification phylogénétique : Clade : Angiospermes ; Clade : Dicotylédones vraies ; Clade : Rosidées ; Clade : Fabidées ; Ordre : Rosales ; Famille : Rosaceae ; Classification/taxinomie traditionnelle : Règne : Plantae ; Sous-règne : Tracheobionta ; Division : Magnoliophyta ; Classe : Magnoliopsida ; Ordre : Rosales ; Famille : Rosaceae ; Genre : Pyrus ; Nom(s) anglais, local(aux) et/ou international(aux) : Plymouth Pear, Pear , Basomakatza, Perojo, Peruyes ; Note comestibilité : ** Rapport de consommation et comestibilité/consommabilité inférée (partie(s) utilisable(s) et usage(s) alimentaire(s) correspondant(s)) : Parties comestibles : fruit{{{0(+x) (traduction automatique) | Original : Fruit{{{0(+x) Les fruits sont consommés très mûrs et de préférence après stockage. Ils sont également utilisés pour faire une boisson néant, inconnus ou indéterminés. Illustration(s) (photographie(s) et/ou dessin(s)): Autres infos : dont infos de "FOOD PLANTS INTERNATIONAL" : Distribution : C'est une plante tempérée ou méditerranéenne. Arboretum Tasmania{{{0(+x) (traduction automatique). Original : It is a temperate or Mediterranean plant. Arboretum Tasmania{{{0(+x). Page 1/2 Localisation : Australie, Grande-Bretagne, Europe, Méditerranée, Espagne, Tasmanie{{{0(+x) (traduction automatique). Original : Australia, Britain, Europe, Mediterranean, Spain, Tasmania{{{0(+x). Liens, sources et/ou références : 5"Plants For a Future" (en anglais) : https://pfaf.org/user/Plant.aspx?LatinName=Pyrus_cordata ; dont classification : dont livres et bases de données : 0"Food Plants International" (en anglais) ; dont biographie/références de 0"FOOD PLANTS INTERNATIONAL" : Menendez-Baceta, G., et al, 2012, Wild edible plants traditionally gathered in Gorbeialdea (Biscay, Basque Country) Genetic Reources and Crop Evolution 59:1329-1347 ; Observ. -

Brozura Oskeruše.Indd

The Service Tree The Tree for a New NO Europe PRINT NO The Service Tree PRINT The Tree for a New Europe Mgr. et Mgr. Vít Hrdoušek Mgr. Zdeněk Špíšek prof. Dr. Ing. Boris Krška Ing. Jana Šedivá, Ph.D. Ing. Ladislav Bakay, Ph.D. NO PRINT Please pay 10 euro for use this PDF print. This money will be used for nice paper printing of this book. The Service Tree – the Tree for a New Europe Mgr. et Mgr. Vít Hrdoušek; Mgr. Zdeněk Špíšek; prof. Dr. Ing. Boris Krška; Ing. Jana Šedivá, Ph.D.; Ing. Ladislav Bakay, Ph.D. Published in 2014 by Petr Brázda – vydavatelství and MAS Strážnicko as part of the project “Rural Traditions in the Landscape II” ISBN: 978-80-87387-28-3 Index I. Introductory chapters 9 II. Service tree in history and art; Vít Hrdoušek, Zdeněk Špíšek, Ladislav Bakay 13 • II. 1. Service tree in historical sources • II. 2. Service tree in art • II. 3. Service tree in popular rendition • II. 4. Service tree and local names • II. 5. The history of the name “service tree” • II. 6. Service tree and the beginnings of pomology III. Service tree – description of the species; Vít Hrdoušek, Zdeněk Špíšek, Ladislav Bakay 39 NO• III. 1. Basic data on the species • III. 2. Morphology of the species • III. 3. Service tree variability IV. Service tree – species system and genetics; Zdeněk Špíšek, Vít Hrdoušek 53 • IV. 1. Service tree and related species • IV. 2. Genetics of the European service tree populations V. Service tree – ecology; Vít Hrdoušek, Zdeněk Špíšek, Ladislav Bakay 61 • V.