Patrick Borges Ramires De Souza

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Karaokê Factory: Lista Músicas

THE X FACTORY: LISTA DE MÚSICAS 1 Kilo - Deixe-me ir 3 Doors Down - Here Without You 3 Doors Down - Let Me Go 3OH3 - Starstrukk 4 Non Blondes - Whats Up A Flock Of Seagulls - I Ran A-ha - Take on Me ABBA - Dancing Queen ABBA - Mamma Mia ABBA - Super Trouper AC DC - Back in Black AC DC - Highway to Hell AC DC - T.N.T. AC DC - Thunderstruck AC DC - You Shook All Night Long Ace of Base - The Sign Adele - All I Ask Adele - Hello Adele - Rolling in the deep Adele - Send My Love Adele - Set fire to the rain Adele - When We Were Young Aerosmith - Crazy Aerosmith - I Don't Want To Miss A Thing Aladdin - A Whole New World Alan Walker - Faded Alanis Morissette - Hand in my Pocket Alanis Morissette - Ironic Alanis Morissette - You Learn Alanis Morissette - You Oughta Know Alesso feat. Tove Lo - Heroes Alexandra Burke - Hallelujah Alice Cooper - Poison Alice In Chains - Man In The Box Alicia Keys - Fallin Alicia Keys - Girl On Fire Alicia Keys - No One Alphaville - Forever Young American Authors - Best Day Of My Life Amy Winehouse - Back to Black Amy Winehouse - Rehab Amy Winehouse - Tears Dry On Their Own Amy Winehouse - Valerie Amy Winehouse - You Know I'm No Good Ana Vilela - Trem-Bala Ananda, Joker Beats - Quero Que Tu Vá Anitta - Bang Anitta - Girl From Rio Anitta - Medicina Anitta - Não Perco Meu Tempo Anitta - Paradinha Anitta - Proposta Anitta - Vai Malandra Anitta - Veneno Anitta & Kevinho - Terremoto Anitta & Léo Santana - Contatinho Anitta & Marilia Mendonça - Some Que Ele Vem Atrás Anitta feat. Alesso - Is That For Me Anitta feat. -

A Experiencia Jornalística De Paulo Barreto

ELIETEMAROCHI A EXPERIENCIA JORNALÍSTICA DE PAULO BARRETO Dissertação de mestrado apresentada ao curso de Pós-Graduação em Letras Teoria Literária/ Literatura Brasileira da Universidade Federal, como requisito parcial para a obtenção do grau de mestre em Teoria Literária. Orientador Prof. Dr. Carlos Eduardo Scmidt Capela Florianópolis, junho de 2000. “A experiência jornalística de Paulo Barreto” Eliete Marochi Esta dissertação foi julgada adequada para a obtenção do título MESTRE EM LITERATURA Área de concentração em Teoria Üterária e aprovada na sua forma final pelo Curso de Pós-Graduação em Literatura da Universidade Federal de Santa Catarina. BANCA EXAMINADORA: Profa. Dra. Oma. Messer Levin (UNICAMP) Profa. Dra. Gilka Girardello (UFSC) Prof. Dr. Marco Antonío Casteli (UFSC) SUPLENTE Dedico este trabalho à minha mãe, D. Nilza que me apoiou em todos os momentos. E à minha filha. Flora, que me impulsionou à terminá-lo. AGRADECIMENTOS — Ao mestre, orientador e amigo Carlos Eduardo Capela, por sua paciência, compreensão e porque acreditou em mim mais do que eu pude acreditar. — À amiga e professora Tereza Virginia de Almeida por sua compreensão e pela porta que me abriu, aceitando minhas decisões. — À minha irmã e “ouvido”, Elizabete, que escutou com paciência e compreensão todas minhas queixas e lamentações. — À minha amiga Chirley, que me emprestou livros e compartilhou comigo suas dúvidas e conhecimentos à respeito de João do Rio. — Aos amigos Róbison e Luisa pelo apoio dado desde o início do curso. — Ao Professor Raúl Antelo por sua atenção, dicas e pelo empréstimo de livros raros. — À Dedé e Vera e aos Orixás pela ajuda espiritual. -

Universidade Regional Do Noroeste Do Estado Do Rio Grande Do Sul Departamento De Ciências Administrativas, Contábeis, Econômicas E Da Comunicação Mba Em Marketing

UNIVERSIDADE REGIONAL DO NOROESTE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS ADMINISTRATIVAS, CONTÁBEIS, ECONÔMICAS E DA COMUNICAÇÃO MBA EM MARKETING O PAPEL DO MARKETING NA CONSTRUÇÃO DE CARREIRA MUSICAL: O CASO DA CANTORA ANITTA LUCIENE FERRARI Orientador: Professor Luciano Zamberlan RESUMO Com apenas nove anos de carreira, a cantora brasileira Anitta é um dos maiores nomes da música nacional e gradativamente vem também alcançando o mercado internacional. O objetivo do presente artigo é analisar a carreira da cantora sob o viés do marketing, identificando em sua trajetória as principais estratégias que ajudaram a construir o fenômeno Anitta. O estudo inicia com uma pesquisa bibliográfica de ordem exploratória; após, foi realizada uma pesquisa documental, utilizando entre outras fontes as notícias e matérias em sites, em revistas impressas e em programas de TV, que resultaram em um estudo de caso da trajetória de Anitta, com maior atenção para o período entre 2016 a 2018. Os resultados demonstram que a utilização de estratégias como benchmarking e o personal branding proporcionaram um aprimoramento da imagem e da marca pessoal da cantora; o marketing de conteúdo e o crossmedia contribuíram na criação de conteúdo relevante para o público e na escolha do mix de meios para a disseminação das informações; e o co-branding, que se configurou em parcerias musicais de Anitta com outros artistas, foi determinante para impulsionar a carreira da cantora para outros mercados, em especial o latino. Com um plano de marketing bem estruturado, a brasileira alcançou números inéditos nas plataformas de streaming e tem chances reais de em breve se firmar no mercado internacional da música. -

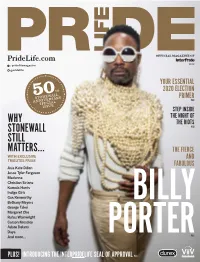

Why Stonewall Still Matters…

PrideLife Magazine 2019 / pridelifemagazine 2019 @pridelife YOUR ESSENTIAL th 2020 ELECTION 50 PRIMER stonewall P.68 anniversaryspecial issue STEP INSIDE THE NIGHT OF WHY THE RIOTS STONEWALL P.50 STILL MATTERS… THE FIERCE WITH EXCLUSIVE AND TRIBUTES FROM FABULOUS Asia Kate Dillon Jesse Tyler Ferguson Madonna Christian Siriano Kamala Harris Indigo Girls Gus Kenworthy Bethany Meyers George Takei BILLY Margaret Cho Rufus Wainwright Carson Kressley Adore Delano Daya And more... PORTERP.46 PLUS! INTRODUCING THE INTERPRIDELIFE SEAL OF APPROVAL P.14 B:17.375” T:15.75” S:14.75” Important Facts About DOVATO Tell your healthcare provider about all of your medical conditions, This is only a brief summary of important information about including if you: (cont’d) This is only a brief summary of important information about DOVATO and does not replace talking to your healthcare provider • are breastfeeding or plan to breastfeed. Do not breastfeed if you SO MUCH GOES about your condition and treatment. take DOVATO. You should not breastfeed if you have HIV-1 because of the risk of passing What is the Most Important Information I Should ° You should not breastfeed if you have HIV-1 because of the risk of passing What is the Most Important Information I Should HIV-1 to your baby. Know about DOVATO? INTO WHO I AM If you have both human immunodeficiency virus-1 (HIV-1) and ° One of the medicines in DOVATO (lamivudine) passes into your breastmilk. hepatitis B virus (HBV) infection, DOVATO can cause serious side ° Talk with your healthcare provider about the best way to feed your baby. -

Contemporary Albanian-Italian Literature: Mapping New Italian Voices

City University of New York (CUNY) CUNY Academic Works All Dissertations, Theses, and Capstone Projects Dissertations, Theses, and Capstone Projects 9-2015 Contemporary Albanian-Italian Literature: Mapping New Italian Voices Anita Pinzi Graduate Center, City University of New York How does access to this work benefit ou?y Let us know! More information about this work at: https://academicworks.cuny.edu/gc_etds/1094 Discover additional works at: https://academicworks.cuny.edu This work is made publicly available by the City University of New York (CUNY). Contact: [email protected] CONTEMPORARY ALBANIAN-ITALIAN LITERATURE: MAPPING NEW ITALIAN VOICES by ANITA PINZI A dissertation submitted to the Graduate Faculty in Comparative Literature in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy, The City University of New York 2015 ii © 2015 ANITA PINZI All Rights Reserved iii This manuscript has been read and accepted for the Graduate Faculty in Comparative Literature to satisfy the dissertation requirement for the degree of Doctor of Philosophy. Giancarlo Lombardi, Ph.D. ___6-1-2015______ _______________________________________________ Date Chair of Examining Committee Giancarlo Lombardi, Ph.D. ___6-1-2015_______ ________________________________________________ Date Executive Officer Hermann Haller, Ph.D. Meena Alexander, Ph.D. Teresa Fiore, Ph.D. Supervisory Committee THE CITY UNIVERSITY OF NEW YORK iv Abstract CONTEMPORARY ALBANIAN-ITALIAN LITERATURE: MAPPING NEW ITALIAN VOICES by Anita Pinzi Adviser: Professor Giancarlo Lombardi This work thematically analyzes literary texts written in the Italian language by Albanian migrants in the last three decades. This recent body of works is here defined as Contemporary Albanian-Italian Literature. It is analyzed in its literary and theoretic specificities, while being placed in the larger contexts of both Italian Migration Literature and Italian Literature. -

L'orfeo FAVOLA in MUSICA Texts & Translations

texts & translations Claudio Monteverdi: L’ORFEO FAVOLA IN MUSICA ORFEO A TALE IN MUSIC Italian Libretto by Alessandro Striggio and English Translation by Gilbert Blin This libretto of L’Orfeo is mostly copied from the 1615 edition of Monteverdi’s score (second printed edition). One of the first known editions of the libretto has also been consulted as a reference for spelling, punctuation and lineation of versification: La Favola d’Orfeo rappresentata in musica Il Carnevale dell’Anno MDCVII Nell’Accademia de gl’Invaghiti di Mantova; Sotto I felici auspizij del Sereniss. Sig. DUCA benignissimo lor proterrore. In MANTOVA, per Francesco Osanna Stampator Ducale. 1607. Con licenza de’Superiori. This edition is, in academic opinion, closer to the text that Monteverdi had to hand when composing the music, although it is simply printed and contains a different ending to Act V as compared with the 1609 and 1615 scores. The disposition of capital letters in the Italian edition, used to attract the attention of the reader to a specfic word, has been respected in the formatting of the translation, as it is also considered informative today. Spelling has been sometimes modernized and capitalization of words, punctuation, and lineation – notably the entire end of Act V (text missing in Striggio) – are editorial. The translation of the libretto follows as much as possible the rhetorical order of the verses of the original Italian text. I would like to thank Andrew Sigel, my editor, for his precious help and advice. – Gilbert Blin, October 2012 earlymusic.bc.ca -

Autorização De Produção

O “roteiro do linchamento” de Pabllo Vittar: O discurso de ódio como forma de preservar identidades e valores tradicionais1 Lívia Maria Dantas Pereira2 Universidade Federal da Paraíba Resumo O presente artigo traça o roteiro do linchamento virtual de Pabllo Vittar a partir da sua apresentação no “Domingão do Faustão” ao receber o prêmio de Música do Ano pela canção “K.O.”. Surgida em meio a uma proliferação das tecnologias e mídias pós-massivas a artista supera seu “habitat natural” e invade a televisão e o rádio, expoentes máximos dos meios de comunicação de massa. Essa análise se volta para a performance drag em evidência nos meios de comunicação de massa, fazendo-nos questionar como uma prática artística marginalizada consegue superar a homofobia e transfobia intrínsecas no Brasil e desbravar o caminho do estrelato? E, principalmente, qual problema de gênero estaria provocando o corpo de Pabllo Vittar? Na tentativa de compreender os sistemas que agem em reposta à queerização performativa das normas de gênero e sexualidade da drag queen e cantora, nos deparamos com a força da normatização que atrai o público para interpretações convencionais dos corpos e identidades. Palavras-chave: Pabllo Vittar; drag queen, linchamento virtual. Sobre Pabllo Vittar e drag queens em evidência Phabullo Rodrigues da Silva, um garoto gay, afeminado, talvez ainda um pouco tímido, é Pabllo Vittar, uma persona drag queen e um fenômeno da música pop nacional, com uma carreira internacional em ascensão. Pabllo tem, hoje, duas músicas nos charts da revista Billboard americana e foi eleita, pelo o Spotify, a drag queen mais ouvida da plataforma, tendo superado há cerca de 10 meses a drag queen RuPaul3. -

Imagem, Gamificação, Educação, Literatura E Inclusão

Imagem, Gamificação, Educação, Literatura e Inclusão Andrea Versuti, Carlos Arcila, Rosangela Fachel, Ruth Contreras, Danilo Bressan e Oksana Tymoshchuk Ria Editorial - Comité Científico Abel Suing (UTPL, Equador) Alfredo Caminos (Universidade Nacional de Cordoba, Argentina) Andrea Versutti (UnB, Brasil) Angela Grossi de Carvalho (Universidade Estadual Paulista – Unesp, Brasil) Angelo Sottovia Aranha (Universidade Estadual Paulista – Unesp, Brasil) Anton Szomolányi (Pan-European University, Eslováquia) Antonio Francisco Magnoni (Universidade Estadual Paulista – Unesp, Brasil) Carlos Arcila (Universidade de Salamanca, Espanha) Catalina Mier (UTPL, Equador) Denis Porto Renó (Universidade de Aveiro, Portugal) Diana Rivera (UTPL, Equador) Fatima Martínez (Universidade do Rosário, Colômbia) Fernando Ramos (Universidade de Aveiro, Portugal) Fernando Gutierrez (ITESM, México) Fernando Irigaray (Universidade Nacional de Rosario, Argentina) Gabriela Coronel (UTPL, Equador) Gerson Martins (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul – UFMS, Brasil) Hernán Yaguana (UTPL, Equador) Jenny Yaguache (UTPL, Equador) Jerónimo Rivera (Universidade La Sabana, Colombia) Jesús Flores Vivar (Universidade Complutense de Madrid, Espanha) João Canavilhas (Universidade da Beira Interior, Portugal) John Pavlik (Rutgers University, Estados Unidos) Joseph Straubhaar (Universidade do Texas – Austin, Estados Unidos) Juliana Colussi (Universidade do Rosário, Colômbia) Koldo Meso (Universidade do País Vasco, Espanha) Lorenzo Vilches (Universidade Autônoma de Barcelona, -

A Relação Do Audiovisual No Processo De Formação Do Educador Através Do Videoclipe “Sua Cara” Sob a Perspectiva Da Teoria Cultural1

A relação do audiovisual no processo de formação do educador através do videoclipe “Sua Cara” sob a perspectiva da Teoria Cultural1 Eliany Salvatierra Machado2 Universidade Federal Fluminense - UFF, Rio de Janeiro, Brasil Resumo O presente texto tem como objetivo apresentar a pesquisa parcial cujo o pressuposto é a análise da relação do audiovisual com a formação de educadores audiovisuais. O estudo discorre sobre a análise do videoclipe “Sua Cara” do grupo Major Lazer, Anitta e Pabllo Vittar, como objeto empírico, e tem como fundamento a Teoria Cultural. O objetivo da pesquisa é apresentar reflexões autônomas com aporte conceitual e teórico para a formação de educadores audiovisuais em formação. Palavras chaves: audiovisual; vídeoclipes; Funk; estudos culturais Introdução O presente texto pretende refletir sobre a teoria da comunicação, o seu papel na formação do educador audiovisual e analisar o vídeoclipe “Sua Cara” do grupo Major Lazer, Anitta e Pabllo Vittar sob a perspectiva da Teoria Cultural para oportunizar reflexões autônomas com aporte conceitual e teórico para a formação de educadores audiovisuais em formação. A proposta pedagógica, na formação do educador audiovisual, com o vídeoclipe consiste em conhecer o material que será utilizado, analisar a forma e o conteúdo e produzir uma nova versão, uma releitura, juntamente com os educandos, para que dessa maneira seja possível mediar e ampliar o repertório do audiovisual dos educandos. Cada educador, também, escolhe um videoclipe, do seu repertório, para apresentar aos educandos. Foram exibidos e analisados apenas os vídeos que estavam na lista de, pelo menos, dois estudantes. A lista dos vídeoclipes mais citados pelos educandos têm os títulos: 1. -

Empreendedorismo Comportamental: Estudo De Caso Cantora Anitta

EMPREENDEDORISMO COMPORTAMENTAL: ESTUDO DE CASO CANTORA ANITTA Ana Carolina Vitor Dutra Pimenta8 Claudimaria do Carmo Carvalho9 Lucas Oliveira da Silva10 Altamiro Lacerda de Almeida Junior11 RESUMO: Ao longo dos anos o empreendedorismo vem ganhando destaque nos mais variados cenários, tanto acadêmico, como empresarial e também no artístico. Sabe-se que os empreendedores possuem diversas características que o impulsionam em sua trajetória, tornando-o um indivíduo com habilidades voltadas para transformar oportunidades em resultados. O presente estudo tem por objetivo analisar a biografia da cantora Anitta e identificar se a contara possui habilidades empreendedoras. Utilizou-se para este estudo, a pesquisa bibliográfica e a pesquisa documental, para a análise dos dados, utilizou-se a técnica de análise de conteúdo. Os resultados apurados revelam que a cantora possui um perfil empreendedor. Acredita-se que a leitura deste estudo, possa estimular o comportamento empreendedor nos leitores. Palavras-Chave: Empreendedorismo, características do comportamento empreendedor, Empretec, Anitta, perfil empreendedor. 1 INTRODUÇÃO O empreendedorismo tem tomado conta do cenário mundial. Robert D. Hisrich (2004), define empreendedorismo como um processo de criar algo diferente e importante, dedicando seu tempo no projeto, assumindo os possíveis riscos de sucesso e fracasso, recebendo as recompensas positivas (econômica e pessoal) pela sua dedicação. Dornelas (2001) define como empreendedor alguém que identifica uma oportunidade e consegue capitalizar sobre essa. Assim como as empresas se veem pressionadas a empreenderem, os profissionais também passam por essa exigência. É necessário ser diferente, dedicar-se, assumir riscos, identificar oportunidade e capitalizar sobre elas. Desta forma, os profissionais que atuam no segmento de músicas precisam constantemente empreender para se manter e conquistar mercados. -

Marketing on a Budget

BROUGHT TO YOU COURTESY OF 05–06 Tools ActiveCampaign 07–08 Campaigns Passenger, BTS, Madonna, Ajunabeats 09–14 Behind The Campaign- Circa Waves IN ASSOCIATION WITH sandbox MAY 01 2019 MUSIC MARKETING FOR THE DIGITAL ERA ISSUE 227 Shoestrings of life MARKETING ON A BUDGET Sandbox Summit 2019 NYC After the huge success of last year’s inaugural Sandbox Summit in the US, Music Ally returns to NYC again next month with the only dedicated marketing conference for the music industry on May 23. Sandbox Summit is an essential forum for cutting edge and creative thinking in music marketing: a day full of practical tips, refreshing discussions and interviews, insightful presentations, and of course, lots of networking. Brought to you in association with Linkfre, we are delighted to also announce our supporting sponsors, The Orchard and Vevo. Some of the program we have in store for you includes: • FlighthouseSandbox TikTok channel Summitfounder Jacob Pace is on marketing to Gen Z, and Sony Music’sa music Jose marketing Abreu discussing conference how to target Superfans. • Secretly Group’s Robby Morris and Laura Sykes explain the secrets behind the Khruangbin campaignseries which organised included a Spotify by playlist that tapped into Flight APIs • ‘Dry StreamsMusic Paradox’ Ally, panel the with global Pandora’s leader Heather in Ellis, Island Records’ Cindy James, Artist Manager Naveed Hassan (MDDN)digital and The Orchard’smarketing Amanda training Suriani for • Panel on how to bring together the various data silos around an artist hosted by Linkfre’s Jeppethe Faurfelt music industry • International marketingand the panel publisher focused on India, of the China and the African markets AT THE • Podcasting anddigital music panel marketing-focused chaired by Cherie Hu, featuring Atlantic Records’ podcast guru Tom MullenSandbox and KevinReports. -

Universidade Federal Do Rio Grande Do Sul Faculdade De Biblioteconomia E Comunicação Departamento De Comunicação Publicidade E Propaganda

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL FACULDADE DE BIBLIOTECONOMIA E COMUNICAÇÃO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO PUBLICIDADE E PROPAGANDA JOÃO GUILHERME KOEFENDER O MERCADO DA MÚSICA E A CONSTRUÇÃO DA CARREIRA INTERNACIONAL DE UMA CANTORA BRASILEIRA: UMA ANÁLISE DE ESTRATÉGIAS COMUNICACIONAIS E DE ELEMENTOS ESTÉTICOS Porto Alegre 2019 JOÃO GUILHERME KOEFENDER O MERCADO DA MÚSICA E A CONSTRUÇÃO DA CARREIRA INTERNACIONAL DE UMA CANTORA BRASILEIRA: UMA ANÁLISE DE ESTRATÉGIAS COMUNICACIONAIS E DE ELEMENTOS ESTÉTICOS Trabalho de conclusão de curso apresentado ao Departamento de Comunicação da Faculdade de Biblioteconomia e Comunicação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul como requisito parcial para obtenção do título de Bacharel em Publicidade e Propaganda. Orientadora: Profª Dra. Maria Berenice da Costa Machado Porto Alegre 2019 O MERCADO DA MÚSICA E A CONSTRUÇÃO DA CARREIRA INTERNACIONAL DE UMA CANTORA BRASILEIRA: UMA ANÁLISE DE ESTRATÉGIAS COMUNICACIONAIS E DE ELEMENTOS ESTÉTICOS Trabalho de conclusão de curso apresentado ao Departamento de Comunicação da Faculdade de Biblioteconomia e Comunicação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul como requisito parcial para obtenção do título de Bacharel em Publicidade e Propaganda. Porto Alegre, 24 de junho de 2019. BANCA EXAMINADORA ______________________________________ Profª Dra. Maria Berenice da Costa Machado (Orientadora) ______________________________________ Profª Dra. Aline Garcia do Amaral Strelow ______________________________________ Profª Dra. Ângela Lovato Dellazzana AGRADECIMENTOS Agradeço primeiramente à minha mãe, por me proporcionar conforto e me fazer persistir nos momentos de dúvida a respeito do meu futuro profissional; Aos meus colegas e professores do curso de Publicidade: as vivências na FABICO foram essenciais para que eu entrasse em um intenso processo de autoconhecimento.