Présentation De Sauverny Dans Son Contexte Intercommunal 11

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Le Budget 2015

5 GEX EN MOUVEMENT 9 ZOOM SUR... 11 SE DIVERTIR À GEX RENCONTRE aveC LE NOUVEAU LE POINT D’ACCÈS SOIRÉE CINéma CONSEIL MUNICIPAL Des JEUNes AU DROIT SPÉCIAL JEUNes L’ECHO DE GEX JOURNAL D'INFORMATIONS MUNICIPALES FÉVRIER - MARS 2015 | N°72 p. 6 et 7 DOSSIER Le budget 2015 www.ville-gex.fr GEX EN IMAGES Une réussite pour la 9e édition de « GEX FÊTE NOËL » organisée par Les Vitrines de Gex et l’Office de Tourisme Pays de Gex – La Faucille, en partenariat avec la mairie de Gex. Un des temps forts de l’événement : la soirée de lancement du mercredi 3 décembre ! Près de 250 adultes et enfants ont assisté au spectacle « Les Fééries Pyromaniées » mêlant chorégraphies jonglées, manipulations d'objets enflammées et petite pyrotechnie. Pour clôturer la soirée en beauté, toutes les illuminations de Gex se sont éclairées. "Gex Fête Noël" du 3 au 24 décembre 2014 Monsieur Patrice DUNAND, Maire de Gex et le Conseil Municipal ont présenté leurs MEILLEURS VŒUX AUX GEXOIS ET GESSIENS venus très nombreux à Sainte Geneviève l’espace Perdtemps. le 28 novembre Après un hommage solen- Cérémonie des vœux nel et émouvant de la Les gendarmes du Pays de Gex ont fêté leur part de monsieur le Maire le 10 janvier 2015 SAINTE PATRONNE, GENEVIÈVE et de monsieur Stéphane et se sont retrouvés pour une cérémonie DONNOT, Sous-Préfet, aux protocolaire à l’espace Perdtemps. victimes des attentats, Patrice DUNAND a dressé le bilan de l’année 2014, présenté les projets pour 2015, sans oublier la place de Gex dans le Pays de Gex et dans l’agglomération lémanique. -

Ex PACA Genève / Ferney

PACA Genève Ferney-Gex Projet d’agglo franco-valdo-genevois C AHIER N°80 Programme des études tests juin 2009 8 Cahier n°80 : Programme PACA Genève-Ferney-Gex - 8 juin 2009 2/75 Table des matières I. Modalités relatives au déroulement de la procédure d'études tests........................................................ 5 1. Autorité adjudicatrice................................................................................................................................... 5 2. Objet de l’étude............................................................................................................................................. 6 3. Forme de procédure ..................................................................................................................................... 6 4. Nature et importance du marché................................................................................................................. 7 5. Participation et sélection ............................................................................................................................. 8 6. Calendrier et organisation de l’étude test .................................................................................................. 9 7. Collège et Groupe d'appui des administrations....................................................................................... 11 8. Questions des équipes de projet et réponses du collège....................................................................... 14 9. Publication et propriété des -

Mars 2013 N° 60

Février - Mars 2013 n° 60 l'échoJournal d'informations de municipales Gex Dossier pages 6 et 7 L’État à Gex Gex en mouvement Zoom sur... à Gex Se divertir Le déneigement : La nouvelle ligne Saison >>> toute l’info sur parlons-en de bus 814 culturelle p.5 p.9 p.11 www.ville-gex.fr Gex en images 19 GEX FÊTE NOËL DÉCEMBRE Atelier de création de silhouettes 16-19 2012 d’ombres au Carré des Arts, en NOVEMBRE compagnie de l’atelier Filopat. 2012 Animation et convivialité au SALON DES VINS & DE LA GASTRONOMIE organisé par P.G.P.A. 19 DÉCEMBRE NOËL À 2012 L’ACCUEIL DE LOISIRS Un goûter de Noël très convivial et chaleureux avec les parents des TÉLÉTHON enfants de l’accueil 8 Plus de 1 250 E de dons. de loisirs des Vertes DÉCEMBRE Merci à tous les participants et Campagnes 2012 bénévoles pour leur mobilisation. « La Buissonnière ». 12 JANVIER 2013 MEILLEURS VŒUX REPAS DES ANCIENS Une ambiance conviviale et un public nombreux 13 Plus de 200 convives se sont JANVIER ont marqué la cérémonie des vœux 2013 régalés et amusés à l’espace du maire et du conseil municipal. 2013 Perdtemps. Retrouvez ci-contre le discours prononcé par Gérard Paoli. 2 n° 60 | Février - Mars 2013 Gex, ma ville ii z Passeport z Navettes de ski bus LE MOT DU MAIRE Culture En raison du succès rencontré l’hiver passé, deux ski bus fonctionnent à nouveau durant Jeune les vacances d’hiver du 23 février au 10 mars Soucieuse de rendre accessible la culture ainsi que les week-end de janvier à mars à un plus grand nombre, la mairie de Gex lorsque les sites sont enneigés et les pistes a mis en place, il y a 7 années maintenant, de ski ouvertes. -

DOCUMENT DE BASE – AVEC NOTATIONS Albert SIMON Selon Entretien Avec Dominique Noirot

1 DOCUMENT DE BASE – AVEC NOTATIONS Albert SIMON selon entretien avec Dominique Noirot Notes historiques sur VERSONNEX par le Curé DELAIGUE, écrites en 1893. Le Curé DELAIGUE était né à Versonnex en 1815 Pourquoi dira-t-on s’occuper d’un petit village qui ne rappelle aucun souvenir historique et dont le nom est à peine connu à deux lieux à la ronde ? Chacun s’intéresse au pays qui l’a vu naître. Or c’est à Versonnex que je suis né, à Versonnex que j’ai passé mon enfance, à Versonnex que ma famille habite depuis des siècles. La chaumière a été au moins une fois consumée par les flammes et a subi de nombreuses modifications, mais elle n’a jamais changé de place et aujourd’hui (1893) la maison de mon père occupe encore l’emplacement que la maison de nos ancêtres occupait en 1509. On peut le prouver par titres authentiques. Le terrain ou se trouve la Mairie a été donné par la famille Pelletier (Quand ?)- Un Pelletier a été instituteur à Versonnex . (Quand ? Si ce que je vais écrire est indifférent aux étrangers, peut-être pourra-t-il intéresser quelques personnes du village, et surtout les membres de ma famille et cela me suffit : I NOM – TERRITOIRE – HAMEAUX – POPULATION Nom : au témoignage de Monsieur Guigue sous sa topographie de l’Ain, on trouve dans les titres : Versonnex – Versonai – Versoney. Et chacun sait dans le Pays de Gex que les habitants disent Vairzenai. En France, le nom d’une multitude de localités se termine par nay – ney, etc… Or, les savants que cette syllabe quelque soit son orthographe étaient le mot qui chez les celtes désignait une maison, une demeure. -

Feuille D'été 2016

La feuille d’été de # VERSONNEX 21 Juin 2016 Avis à la population : Le garde champêtre est arrivé Maraîchers : Le début des haricots Jardin partagé : Une idée à cultiver Inscrivez-vous à la newsletter sur www.versonnex.fr ÉDITO Les Echos du Conseil Municipal ACTUALITÉS MUNICIPALES / 03 Depuis avril 2016, le conseil • Adhéré au groupement de commandes - Installation de feux intelligents à Bois municipal a notamment : pour le contrôle et l’entretien des poteaux Chatton incendie par la CCPG - Aménagements de la cour de l’école • Voté le compte administratif 2015 de la • Voté la motion pour le maintien de élémentaire Yves de Tonnac commune et le budget Annexe «les l’Établissement Public Foncier (EPF) et • Approuvé la Décision Modificative n°1 du Buissons» 2015 refusé toute idée d’extension de l’EPF de BP 2016 La • Voté le Budget Primitif 2016 et le budget feuille d’été l’Ouest Rhône-Alpes (EPORA) sur le • Autorisé le maire à verser la subvention à Pas fâché de voir annexe «les Buissons» 2016 territoire du département de l’Ain «l’ASVGS Cross» et à l’association «Maison de VERSONNEX • Approuvé le compte de gestion 2015, • Procédé au tirage au sort des jurés de santé de Versonnex» l’été arriver ! dressé par le Trésorier Payeur d’assises pour l’année 2017 • Approuvé l’Avant Projet Définitif (APD) de la • Créé les primes et indemnités afférentes • Créé les opérations d’investissement maison médicale de Versonnex au grade de Garde-Champêtre Chef Le Mot du Maire P2 suivantes, en vue des demandes de • Désigné 1 suppléant pour le SIEA • Élu Patrick HEIDELBERGER -

Feuille D'hiver 2014

La feuille d’hiver de VERSONNEX # 15 Décembre 2014 Noctambus : fini la galère Le Repair Café «réparer plutôt que jeter». Déneigement Inscrivez-vous à la newsletter sur www.versonnex.fr ÉDITO La feuille d’hiver Quel automne ! de VERSONNEX Le Mot du Maire P2 Automne riche en évènements pour notre village, avec la douceur de la météo alliée à la chaleur des Actualités organisations de la Saint Martin : municipales P3 • Une nuit de la guitare qui s’installe dans une convivialité qui n’a d’égale - Les échos du Conseil Municipal - Développement communal et que la qualité des invités de Peter Finger, urbanisme - Commission Scolaire Merci à lui et à Jean-Marie Vallas • Le Cross de Versonnex, manifestation «historique» rassemblant Grilly Vie communale P4 Sauverny Versonnex - Feu à bois-chatton - Charte zéro pesticide Merci aux organisateurs avec une pensée particulière pour la famille - Cérémonie du 11 novembre Laracine - Nuit de la Guitare - Accueil des nouveaux arrivants • L‘exposition d’art et culture dont le vernissage atteint les limites de la - Halloween à la Bibliothèque - Opération nettoyages salle Pierre Jaques, mais artistiquement toujours renouvelée, - Vernissage Saint-Martin - Jess M la déco Merci pour les deux tableaux venant grossir le patrimoine communal Côté associations P11 Automne douloureux pour les personnes touchées par le - Jean-Philippe Rameau deuil, la maladie et les deux familles victimes d’un incendie, aussi subit - ASVGS - le Cross de Versonnex que destructeur, en quelques minutes, ils ont vu disparaitre l’abri de - Croix rouge française leur bonheur avec les souvenirs qu’il contenait - Ornex-forme Merci aux voisins amis et inconnus qui se sont proposés pour aider. -

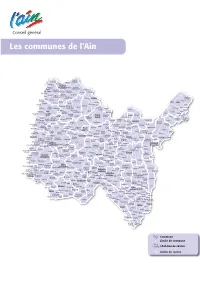

Carte Des Communes Pour Pdf.Eps

Conseil général Les communes de l’Ain Curciat Sermoyer Dongalon Vernoux Vescours Arbigny St-Trivier St-Bégnine de-Courtes Courtes St-Nizier le-Bouchoux Pont Chavannes Beaupont S/Reyssouze Mantenay de-Vaux Servignat Montlin Cormoz Domsure Reyssouze Gorrevod St-Jean Lescheroux St-EtienneS/Reyssouze Boz S/Reyssouze St-Julien Divonne Ozan S/Reyssouze Pirajoux Coligny les-Bains Asnières Chevroux S/Saône Foissiat Vesancy Béréziat Salavre Mijoux Gex Manziat Boissey Jayat Vesines Villemotier Verjon Grilly Marsonnas Montrevel Marboz Bâgé Etrez Courmangoux Cessy Sauverny Feillens la-Ville Dommartin en-Bresse Pouillat Echenevex Pressiat Dortan Versonnax St-Sulpice Malafretaz Bény Replonges Bâgé St-Didier Cras-S/Reyssouze Germagnat Crozet Segny St-Laurent le-Chatel d'Aussiat Lélex Chevry S/Saône St-Martin Treffort Ornex St-André St-Genis le-Châtel Chavannes Veyziat Arbent Prévessin de-Bâgé S/Menthon Attignat Cuisiat S/Suran Sergy Crottet St-Etienne Samognat St-Jean St-Cyr Curtafond du-Bois St-Genis Ferney Grièges Confrançon Matafelon Belleydoux Pouilly Pont S/Veyle S/Menthon Viriat Corvessiat Granges Géovreisset Oyonnax Thoiry Voltaire Meillonnas Chezery de-Veyle Perrex Polliat Bellignat Forens St-Jean Cormoranche Laiz Mézériat Simandre Sonthonnax Groissiat Giron S/Saône Echallon de-Gonville Cruzilles Biziat Montcet Drom la-Montagne Apremont les-Mépillat St-Denis Jasseron Grand Izernore Champfromier Garnerans Vonnas Vandeins Bourg Corent Martignat Bey St-André Buellasles-Bourg Péron d'Huiriat en-Bresse Cize Geovressiat St-Julien Chaveyriat Ramasse -

Pluih –Rapport D'enquête Publique

ELABORATION DU PLU IH DU PAYS DE GEX Enquête Publique TA N° E 19000132/69 du 16 septembre 2019 au 31 octobre 2019 Rapport de la Commission d’enquête LARROQUE Françoise – Présidente de la Commission d’enquête GOYARD Alain- Commissaire Enquêteur MARTEL Joël- Commissaire Enquêteur PERRIER Bruno- Commissaire Enquêteur RATOUIS Claire – Commissaire Enquêtrice SOMMAIRE IN TRODUCTION PARTIE 1 : LE CONTEXTE DE L’ENQUETE PUBLIQUE LE TERRITOIRE DU PAYS DE GEX ................................................................................. 1 LE CONTEXTE DE L’ENQUETE PUBLIQUE ................................................................ 2 L’ELABORATION DU PROJET DE PLUIH .................................................................... 4 3.1 Le Porter à Connaissance de l’Etat ...................................................................... 4 3.2 La concertation préalable à l’arrêt du PLUiH ..................................................5 3.2.1 Concertation des communes, des services et des associations 5 3.2.2 Bilan de la concertation ..................................................................................... 7 L’ELABORATION DU ZONAGE PLUVIAL ..................................................................... 8 PARTIE 2 : LE PROJET DE PLUIH LE CONTENU DU DOSSIER DU PROJET DE PLUIH ........................................... 13 5.1 Le diagnostic : enjeux, atouts et faiblesses du territoire ...................... 13 5.2 Le PADD ............................................................................................................................ -

JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 22 Sur 99

20 février 2014 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 22 sur 99 Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR Décret no 2014-147 du 13 février 2014 portant délimitation des cantons dans le département de l’Ain NOR : INTA1327232D Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 3113-2 ; Vu le code électoral, notamment son article L. 191-1 ; Vu le décret no 2012-1479 du 27 décembre 2012 authentifiant les chiffres des populations de métropole, des départements d’outre-mer de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion, de Saint- Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, ensemble le I de l’article 71 du décret no 2013-938 du 18 octobre 2013 portant application de la loi no 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral ; Vu la délibération du conseil général de l’Ain en date du 15 octobre 2013 ; Vu les autres pièces du dossier ; Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu, Décrète : Art. 1er.−Le département de l’Ain comprend vingt-trois cantons : – canton no 1 (Ambérieu-en-Bugey) ; – canton no 2 (Attignat) ; – canton no 3 (Bellegarde-sur-Valserine) ; – canton no 4 (Belley) ; – canton no 5 (Bourg-en-Bresse-1) ; – canton no 6 (Bourg-en-Bresse-2) ; – canton no 7 (Ceyzériat) ; – canton no 8 (Châtillon-sur-Chalaronne) ; – canton no 9 (Gex) ; – canton no 10 (Hauteville-Lompnes) ; – canton no 11 (Lagnieu) ; – canton no 12 (Meximieux) ; – canton no 13 (Miribel) ; – canton no 14 (Nantua) ; – canton no 15 (Oyonnax) ; – canton no 16 (Pont-d’Ain) ; – canton no 17 (Replonges) ; – canton no 18 (Saint-Etienne-du-Bois) ; – canton no 19 (Saint-Genis-Pouilly) ; – canton no 20 (Thoiry) ; – canton no 21 (Trévoux) ; – canton no 22 (Villars-les-Dombes) ; – canton no 23 (Vonnas). -

Bulletin Municipal De Sauverny

Noël 2019 SousSous lesles VernesVernes Bulletin Municipal de Sauverny Éditorial Sommaire Le mot du maire 3 L’intérêt général Le conseil en action 4 L’autre jour, nous tentions d’expliquer, comme chaque Avec nos voisins 8 année, aux nouveaux élus du conseil municipal des Belles histoires de Sauverny 10 jeunes ce qu’est l’intérêt général vers lequel devraient Rétrospective 12 tendre toutes leurs énergies : le respect des uns et des Notre Ecole Jacques Janier 17 autres, des locaux et de la nature, vivre ensemble de manière harmonieuse et pacifique pour le bien-être du Vie associative 19 groupe. Et vous ? Comment définiriez-vous l’intérêt Invitations - Infos pratiques 27 général d’une communauté qu’il s’agisse d’une école, d’une association, d’un quartier, d’une commune, d’une On pourra toujours manifester (pacifiquement et de agglomération, d’un département, d’une région, d’un diverses manières) pour des causes qui relèvent de pays, d’un ensemble de pays, voire de la planète toute l’intérêt général, du bien commun, ou de l’intérêt entière ? Difficile question, d’autant plus que les supérieur d’une collectivité, mais c’est avant tout à intérêts particuliers s’opposent parfois à l’intérêt chacun, enfants, adultes, aînés, familles, associations, général ! Nous avons dit à nos jeunes élus que l’intérêt d’avoir en permanence ce souci primordial et parfois général pour notre école Jacques Janier est de vital du « bien vivre ensemble » et de le traduire par un rechercher ensemble ce qu’il y a de mieux pour tous les mode de vie compatible et une consommation élèves, tous les enseignants et tout le personnel: une raisonnée. -

A) of Regulation (EU) No 1151 /2012 of the European Parliament and of the Council on Quality Schemes for Agricultural Products and Foodstuffs (2014/C 356/11

C 356/54 EN Official Journal of the European Union 9.10.2014 OTHER ACTS EUROPEAN COMMISSION Publication of an amendment application pursuant to Article 50(2)(a) of Regulation (EU) No 1151 /2012 of the European Parliament and of the Council on quality schemes for agricultural products and foodstuffs (2014/C 356/11) This publication confers the right to oppose the application pursuant to Article 51 of Regulation (EU) No 1151/2012 of the European Parliament and of the Council (1). AMENDMENT APPLICATION COUNCIL REGULATION (EC) No 510/2006 on the protection of geographical indications and designations of origin for agricultural products and foodstuffs (2) AMENDMENT APPLICATION ACCORDING TO ARTICLE 9 ‘COMTÉ’ EC No: FR-PDO-0217-0116-30.6.2009 PGI ( ) PDO ( X ) 1. Heading in the product specification affected by the amendment — Name of product — Description of product — Geographical area — Proof of origin — Method of production — Link — Labelling — National requirements — Other [to be specified] 2. Type of amendments — Amendment to the Single Document or Summary Sheet — Amendment to the Specification of the registered PDO or PGI for which neither the Single Document nor the Summary Sheet has been published — Amendment to the Specification that requires no amendment to the published Single Document (Article 9(3) of Regulation (EC) No 510/2006) — Temporary amendment to the Specification resulting from the imposition of obligatory sanitary or phyto sanitary measures by the public authorities (Article 9(4) of Regulation (EC) No 510/2006) (1) OJ L 343, 14.12.2012, p. 1. (2) OJ L 93, 31.3.2006, p. -

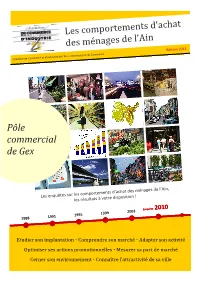

Pôle Commercial De Gex Est ZONE DE CHALANDISE Composé De La Commune De Gex

Pôle commercial d e Gex Les comportements d’achat des ménages de l’Ain Edition 2011 Cham bre de Commerce et d’Industrie de l’Ain – Observatoire du Commerce Pôle commercial de Gex Les enquêtes sur les comportements d’achat des ménages de l’Ain, les résultats à votre disposition ! Enquête 2010 1988 1991 1995 1999 2003 Etudier son implantation Comprendre son marché Adapter son activité Optimiser ses actions promotionnelles Mesurer sa part de marché Cerner son environnement 6ème enquête Connaître sur les comportements l’attractivité d’ach de sa ville at des ménages de l’Ain CCI de l’Ain – Observatoire du Commerce 1 Pôle commercial d e Gex 6ème enquête sur les comportements d’ach at des ménages de l’Ain CCI de l’Ain – Observatoire du Commerce 2 Pôle commercial d e Gex OBJECTIFS DE L'ENQUETE Depuis 1988, l'Observatoire du Commerce de la Chambre de Commerce et d'Industrie de l'Ain réalise des enquêtes sur les comportements d'achat des ménages du département. Les données issues de ces enquêtes permettent : ° d'estimer les dépenses des ménages par famille de produits (alimentaire, équipement de la personne, équipement de la maison, culture-loisirs, hygiène-santé-beauté), ° d'analyser où sont effectués ces achats (type de commerce, ville, quartier, rue…), ° et d'étudier les évolutions des comportements d'achat des ménages et de l'offre commerciale. Ces données ont trois usages principaux : ° Guider les décisions de la Chambre de Commerce et d'Industrie concernant le commerce et son développement : ainsi, l'analyse des évolutions de l'appareil commercial fournit une base solide pour la préparation des documents d'orientation ou de planification tels que les Schémas de Développement Commercial, les Documents d'Aménagement Commercial, les Schémas de Cohérence Territoriale ou encore les Plans Locaux d'Urbanisme.