Laudatio Auf Sara

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

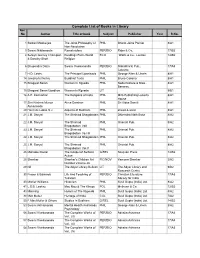

Complete List of Books in Library Acc No Author Title of Book Subject Publisher Year R.No

Complete List of Books in Library Acc No Author Title of book Subject Publisher Year R.No. 1 Satkari Mookerjee The Jaina Philosophy of PHIL Bharat Jaina Parisat 8/A1 Non-Absolutism 3 Swami Nikilananda Ramakrishna PER/BIO Rider & Co. 17/B2 4 Selwyn Gurney Champion Readings From World ECO `Watts & Co., London 14/B2 & Dorothy Short Religion 6 Bhupendra Datta Swami Vivekananda PER/BIO Nababharat Pub., 17/A3 Calcutta 7 H.D. Lewis The Principal Upanisads PHIL George Allen & Unwin 8/A1 14 Jawaherlal Nehru Buddhist Texts PHIL Bruno Cassirer 8/A1 15 Bhagwat Saran Women In Rgveda PHIL Nada Kishore & Bros., 8/A1 Benares. 15 Bhagwat Saran Upadhya Women in Rgveda LIT 9/B1 16 A.P. Karmarkar The Religions of India PHIL Mira Publishing Lonavla 8/A1 House 17 Shri Krishna Menon Atma-Darshan PHIL Sri Vidya Samiti 8/A1 Atmananda 20 Henri de Lubac S.J. Aspects of Budhism PHIL sheed & ward 8/A1 21 J.M. Sanyal The Shrimad Bhagabatam PHIL Dhirendra Nath Bose 8/A2 22 J.M. Sanyal The Shrimad PHIL Oriental Pub. 8/A2 Bhagabatam VolI 23 J.M. Sanyal The Shrimad PHIL Oriental Pub. 8/A2 Bhagabatam Vo.l III 24 J.M. Sanyal The Shrimad Bhagabatam PHIL Oriental Pub. 8/A2 25 J.M. Sanyal The Shrimad PHIL Oriental Pub. 8/A2 Bhagabatam Vol.V 26 Mahadev Desai The Gospel of Selfless G/REL Navijvan Press 14/B2 Action 28 Shankar Shankar's Children Art FIC/NOV Yamuna Shankar 2/A2 Number Volume 28 29 Nil The Adyar Library Bulletin LIT The Adyar Library and 9/B2 Research Centre 30 Fraser & Edwards Life And Teaching of PER/BIO Christian Literature 17/A3 Tukaram Society for India 40 Monier Williams Hinduism PHIL Susil Gupta (India) Ltd. -

Indien Newsletter for March- April 2019

INDIEN NEWSLETTER Volume VI, issue iii & iv March & April 2019 FRIEDRICH-EBERT-ANLAGE 26, 60325, FRANKFURT AM MAIN, GERMANY Telephone :+49 69 153 00 50 Website : www.cgifrankfurt.de Facebook: @ConsulateGeneralof ndiaFrankfurtGermany Consulate General of India, Consul General Twitter: Frankfurt Ms. Pratibha Parkar @CGIFrankfurt Inside Celebrating 150th Birth 1 Anniversary of Mahatma Gandhi Outreach Activities & Visits 2 in March News Round up 3-5 Outreach Activities & Visits 6-7 in April Celebrating 150th Birth Anniversary of Mahatma Gandhi! News Round up 8 A Week long exhibition on Gandhi's life & India ´s freedom struggle was organized from 4th to 9th March 2019 at Strothoff International School. Culture 9 CG, Ms. Parkar, Managing Director of Strothoff International School, Mr. Kirk Mangels & Head of the School, Mr. Roel Sheepens inaugurated the event by Tourism 10 lighting the ceremonial Lamp & unveiling the Gandhi exhibition. A presentation on `´Gandhiji as a Stalwart of Change`´ was presented by Mr. Jona Aravind Dohrmann from Deutsch- Indische Zusammenarbeit e.V. The photo & Khadi exhibition took place throughout the week. The students from the Hindi home language group paid a tribute to Mahatma Gandhi by singing a song, ´de di hame aazadi´. During the week, the school screened a documentary film on Gandhiji, the elder students made presentations on Mahatma Gandhi. ``Be the change, you want to see in the World``, an essay competition was organized which received very good participation from the students of different age groups. With Open House on the last day, the parents of the students were invited by the school to visit the Gandhi exhibition. -

Current Affairs – February 2020

Current Affairs – February 2020 Current Affairs ─ February 2020 This is a guide to provide you a precise summary and a huge collection of Multiple Choice Questions (MCQs) covering national and international current affairs for the month of February 2020. This guide will help you in preparing for Indian competitive examinations like Bank PO, Banking, Railway, IAS, PCS, UPSC, CAT, GATE, CDS, NDA, MCA, MBA, Engineering, IBPS, Clerical Gradeand Officer Grade, etc. Audience Aspirants who are preparing for different competitive exams like Bank PO, Banking, Railway, IAS, PCS, UPSC, CAT, GATE, CDS, NDA, MCA, MBA, Engineering, IBPS, Clerical Grade, Officer Grade, etc. Even though you are not preparing for any exams but are willing to have news encapsulated in a roll, which you can walk through within 30 minutes, then we have put all the major points for the whole month in a precise and interesting way. Copyright and Disclaimer Copyright 2020 by Tutorials Point (I) Pvt. Ltd. All the content and graphics published in this e-book are the property of Tutorials Point (I) Pvt. Ltd. The user of this e-book is prohibited to reuse, retain, copy, distribute or republish any contents or a part of contents of this e-book in any manner without written consent of the publisher. We strive to update the contents of our website and tutorials as timely and as precisely as possible, however, the contents may contain inaccuracies or errors. Tutorials Point (I) Pvt. Ltd. provides no guarantee regarding the accuracy, timeliness or completeness of our website or its contents including this tutorial. -

Swr2 Im Internet

SWR2 MANUSKRIPT SWR2 LESENSWERT KRITIK Sara Rai: Im Labyrinth Draupadi Verlag aus dem Hindi von Johanna Hahn ISBN 978-3-945191-43-9 192 Seiten 18 Euro Rezension von Claudia Kramatschek Freitag, 17.05.2019 (15:55 – 16:00 Uhr) Bitte beachten Sie: Das Manuskript ist ausschließlich zum persönlichen, privaten Gebrauch bestimmt. Jede weitere Vervielfältigung und Verbreitung bedarf der ausdrücklichen Genehmigung des Urhebers bzw. des SWR. SWR2 MANUSKRIPT Bitte beachten Sie: Das Manuskript ist ausschließlich zum persönlichen, privaten Gebrauch bestimmt. Jede weitere Vervielfältigung und Verbreitung bedarf der ausdrücklichen Genehmigung des Urhebers bzw. des SWR Kennen Sie schon das Serviceangebot des Kulturradios SWR2? Mit der kostenlosen SWR2 Kulturkarte können Sie zu ermäßigten Eintrittspreisen Veranstaltungen des SWR2 und seiner vielen Kulturpartner im Sendegebiet besuchen. Mit dem Infoheft SWR2 Kulturservice sind Sie stets über SWR2 und die zahlreichen Veranstaltungen im SWR2-Kulturpartner-Netz informiert. Jetzt anmelden unter 07221/300 200 oder swr2.de Der Schriftsteller Salman Rushdie soll gesagt haben, die spannendste Literatur aus Indien werde nunmehr in englischer Sprache verfasst. Ein absurdes Diktum über ein Land, in dem Vielsprachigkeit zum Alltag gehört. Wie absurd dieses Diktum ist: Das kann man erahnen, wenn man nun den sehr gelungenen Band „Im Labyrinth“ mit Erzählungen der Schriftstellerin Sara Rai zur Hand nimmt. In Indien gehört Sara Rai zur ersten Riege der auf Hindi geschriebenen Literatur – die sich an immerhin rund 500 Millionen Muttersprachler richtet. In Deutschland ist ihr Name noch unbekannt. Doch das wird sich ändern – nicht zuletzt, weil Sara Rai in diesen Tagen den renommierten Rückert-Preis entgegennimmt. Die 1956 im nordindischen Allahabad geborene Autorin ist die perfekte Preisträgerin: Wie Friedrich Rückert, der im frühen 19. -

Editors' Introduction

MAYA BURGER AND NICOLA POZZA Editors’ Introduction 9 9 bBQ 9 K; 1 I U 9 Q 9 cK 9 4 ZI Y0a0( ; G06, " 0 0 P : 9 9 `T G06c(1 We cannot learn our own language from others; nor can we recognize ourselves in the language of others. Having learned our own language and recognized ourselves, we should certainly learn other languages and seek the knowledge available through them, re-examine ourselves in their light.2 This publication focuses on the role that translations from Hindi have played and continue to play in shaping and transforming our knowledge about India in its cultural dimension. In the process of the ever- increasing accumulation of information related to India, it is essential to pay attention to and ponder upon the sources of our knowledge about India. Intensifying exchanges between the country and the rest of the world through scholarship, academic agreements, economic partnerships, transfers of “derivative products” (mainly related to spirituality, medi- cine and cinema), and the important Indian diaspora are part of this knowledge. Literary works, which are the subjects of this book, are also vectors that shape representations of India in the so-called West. However, most of the texts from Indian authors and traditions avail- able at present belong to the literatures in Sanskrit and Indian English. Literatures in vernaculars are more seldom accessible in translation, though they represent different worldviews and anthropologies of India which thus remain largely inaccessible and unknown to the non-Indian readership. The only way to overcome this one-sidedness and to access the variety and richness of Indian cultures and literatures is through the 1 Ajñeya, Bhavant. -

Fiction and Short Stories

CWDS Library Reading Lists Series; 25 Fiction and Short Stories September 2009 Centre for Women’s Development Studies 25 Bhai Vir Singh Marg (Gole Market) New Delhi – 110 001. India. Phones: 91-11-23345530; 23365541; 23366931 - Fax: 91-11-23346044 Email: [email protected] ; [email protected] Website: www.cwds.ac.in/Library/library.html 1 Fiction 2 001 Aidoo, Ama Ata Changes: a love story.- New York: Feminist,1993. 196p. 823 AID.C 6203 002 Ambai: two novellas and a story.- New Delhi: Katha,2003. 102p. 823 AMB 10931 003 Ansal, Kusum The widow of Vrindavan.- New Delhi: HarperCollins,2004. 260p. 823 ANS.W 10961 004 Bailey, Hilary Hannie Richards: or the intrepid adventures of a restless wife.- London: Virago,1985. 265p.-(Virago Modern Classics) 823 BAI.H 3576 005 Balse, Mayah Indiscreet.- New Delhi: Orient,1977. 181p. 823 BAL.I 7272 006 Bama Sangati events.- New Delhi: Oxford University Press,2005. vii, 126p. Translated from Tamil by Lakshmi Holmstrom 823 BAM.S 11324 007 Bliss, Eliot Luminous isle.- London: Virago,1984. (Virago Modern Classics) 823 BLI.L 3583 008 The bondwoman's narratives: Hannah Crafts/ed. by Henry Louis Gates.- London: Virago,2002. lxxiv, 338p. 823 BON 10473 3 009 Broughton, Rhoda Belinda.- London: Virago,1984. xv, 478p.-(Virago Modern Classics) 823 BRO.B 3587 010 Chandumenon, O Indulekha.- New Delhi: Oxford University Press,2005. xviii, 287p. 823 CHA.I 11182 011 Chughtai, Ismat The heart breaks free the wild one.- New Delhi: Kali for women,1993. 156p. 823 CHU.H 5433 012 Coleman, Emily Holmes The shutter of snow.- London: Virago,1981. -

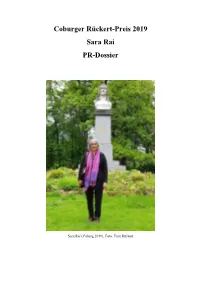

Coburger Rückert-Preis 2019 Sara Rai PR-Dossier

Coburger Rückert-Preis 2019 Sara Rai PR-Dossier Sara Rai (Coburg 2019), Foto: Frau Rückert Inhalt Preisbegründung der Jury ...................................................................................... 2 Biografische Angaben ........................................................................................... 3 Auszug aus dem Tagebuch von Sara Rai über ihre Reise nach Coburg………...4 Literarisches Werk ................................................................................................ 5 Medienresonanz ..................................................................................................... 5 zu Im Labyrinth. Erzählungen (Draupadi Verlag 2019) ................................... 5 „Die indische Form des Labyrinths“............................................................... 5 zu In der Wildnis. Kommentierte Übersetzung und Interpretation moderner Hindi-Kurzgeschichten von Sara Rai (Regiospectra Verlag 2013) ................... 6 zum literarischen Gesamtwerk .......................................................................... 7 „Coburger Rückert-Preis für Sara Rai“........................................................... 8 „Jeder Satz ein Kampf mit der Welt“ ............................................................. 8 Audio-Version zur Buchbesprechung in der SWR-Mediathek ...................... 8 „A labyrinthine inner world“ .......................................................................... 8 Anhang 1: Textbeispiele ..................................................................................... -

The Formation of a Regional Cultural Idiom in Colonial North India

Geographies, Histories, Boundaries: The Formation of a Regional Cultural Idiom in Colonial North India Harriet Bury This thesis is submitted in partial fulfilment of the requirement of the degree of Ph.D. at the School of Oriental and African Studies, University of London, November 2006 1 ProQuest Number: 10672982 All rights reserved INFORMATION TO ALL USERS The quality of this reproduction is dependent upon the quality of the copy submitted. In the unlikely event that the author did not send a com plete manuscript and there are missing pages, these will be noted. Also, if material had to be removed, a note will indicate the deletion. uest ProQuest 10672982 Published by ProQuest LLC(2017). Copyright of the Dissertation is held by the Author. All rights reserved. This work is protected against unauthorized copying under Title 17, United States C ode Microform Edition © ProQuest LLC. ProQuest LLC. 789 East Eisenhower Parkway P.O. Box 1346 Ann Arbor, Ml 48106- 1346 Abstract The dominant cultural formation which emerged in several areas of public and political life in north India at the beginning of the twentieth century presented itself as a national culture which was able to articulate and represent the vast and disparate interests of the new cultural-political entity of the nation. In fact the concepts, terms and vocabulary of this national culture were derived from a predominantly Vaishanava cultural and religious order propagated by the largely high caste, merchant communities of north India, which itself had been recast and reformulated to negotiate with and encompass the demands of contemporary needs and aspirations. -

Social Reformer Premchand – a Review

Journal of Literature, Languages and Linguistics www.iiste.org ISSN 2422-8435 An International Peer-reviewed Journal Vol.20, 2016 Social Reformer Premchand – A Review DR.K.JAYALAKSHMI Assistant Professor (Sr), Department of Languages, School of Social Sciences and Languages, VIT UNIVERSITY, Vellore- 632014 The advent of Modern period in Hindi is considered from the 1900’s. In the beginning modern Hindi literature was centered on the magical and fairy tales, entertaining the readers with imagination. Born as Dhanpat Rai Srivastav, he began his career as a freelance writer under the pen name “Nawab Rai”, but when his work ‘ soz-e- watan’ , a collection of short stories was seized by the British government and burnt, after this he started writing in Hindi, with the name Mushi Premchand. Premchand usually referred to as the ‘Tolstoy of India’ shaped the Hindi literature into a reality. He conquered the literary genre as a novelist, story writer and as a dramatist, and is titled as the ‘Upanyas Samrat’ (Emperor of Novels) in Hindi Modern literature. He gave a new dimension to the Hindi literary world by depicting reality of the society to the readers. He entered the Hindi literary world in the year 1917 with his novel, ‘Sevasadan’ . He has penned 17 novels and more than 300 short stories which portrayed the social issues prevalent in the society during his time. He raised his voice against the feudal system, the zamindari system, poverty, communalism, caste system, and the social and economic conditions prevalent in the society. He even mentioned the discrimination the females faced in the society. -

The 2021 JCB Prize for Literature Longlist Announced

The 2021 JCB Prize for Literature Longlist announced ● The longlist of the most coveted award for Indian writing is dominated by debutant authors this year with 6 debuts. ● Three Malayalam translations make it to the 2021 longlist. ● As a reflection of the times, all novels prominently feature themes of self- reflection, duality and morality. New Delhi, 6th September, 2021: The longlist of the 2021 JCB Prize for Literature is announced today. The list of ten novels was selected by a panel of five judges: Sara Rai (Chair), author and literary translator; Dr Annapurna Garimella, designer and art historian; Shahnaz Habib, author and translator; Prem Panicker, journalist and editor; and Amit Varma, writer and podcaster. The longlist of the most coveted award for Indian writing is dominated by debut authors this year with six debuts. Three works on the list are translations (from Malayalam). The longlist was chosen from a wide range of submissions by writers from sixteen states writing in multiple languages published between 1st August 2020 and 31st July 2021. The JCB Prize for Literature is awarded each year to a distinguished work of fiction by an Indian writer. The jury will announce the shortlist of five titles on 4th October. The winner of the Rs 25-lakh JCB Prize for Literature will be announced on 13th November. If the winning work is a translation, the translator will receive an additional Rs 10 lakh. Each of the 5 shortlisted authors will receive Rs 1 lakh; if a shortlisted work is a translation, the translator will receive Rs 50,000. -

Gender and Class in Premchand's Fictional Writings

GENDER AND CLASS IN PREMCHAND'S FICTIONAL WRITINGS DISSERTATION SUBMITTED FOR THE AWARD OF THE DEGREE OF Ma&ttv of ^tjilogopf)? IN HISTORY By PALLAVI TIWARI Under the Supervision of DR. SHADAB BANO CENTRE OF ADVANCE STUDY IN HISTORY ALIGARH MUSLIM UNIVERSITY ALIGARH (INDIA) 2011 <I>E(DI(yL^(D ro Mother Late Mrs. Indu Hwari CENTRE OF ADVANCED STUDY Dr. Shadab Bano DEPARTMENT OF HISTORY Lecturer ALIGARH MUSLIM UNIVERSITY ALIGARH-202002 (U.P) INDIA Dated 01' on- 'Xc\ | This is to certify that the Dissertation, '^Gender and Class in Premchand's Fictional Writings^ submitted by Ms. Pallavi Tiwari is the original research work of the candidate and is suitable for submission for the award of the degree of Master of Philosophy in History. (Dr. Shadab Bano) Supervisor Jic^owledgement I feel fortunate to have Dr. Shadab Bano as my supervisor. I could not possibly accomplish this work without her constant guidance and encouragement. She has gone through my text and given me advice throughout which I have done my best to follow. Prof. Farhat Hasan under whom, I studied for my Master's degree, has been of help to me throughout. Neither are, of course, responsible for any errors that remain. I am greatly indebted to Prof. Shireen Moosvi and Prof. Irfan Habit for taking interest in my research and providing me with useful information and insights. I am grateful to the teachers at the Centre for Women's Studies for adding to my knowledge and giving insights to pursue my research. My special thanks are for Prof. Imtiaz Hasnain, Dr. -

Sara Rai (Sārā Rāy)

Sara Rai (Sārā Rāy) Person und Werk: Sara Rai ist eine angesehene indische Schriftstellerin, mehrfach ausgezeichnete Übersetzerin und Herausgeberin. Sie wur- de am 15. September 1956 in Allahabad (Uttar Pradesh, Indien) geboren, wo sie bis heute lebt. Rai studierte Geschichte und Englische Literatur an der Jawaharlal Nehru University in Neu Delhi und an der Universität zu Allahabad. Mit ihrer viel- seitigen literarischen Tätigkeit schreibt sie eine Familientradition fort: Ihr Großvater Sara Rai, Foto: Sohail Akbar Premchand gilt als Mitbegründer der mo- dernen indischen Kurzgeschichte. Sprache und Stil: In detailreichen Beschreibungen lotet Rai individuelle Lebenswelten und -entwürfe im zeitge- nössischen Indien aus. Dabei interessiert Rai, wie die Reibungen und Konflikte des modernen Indien sich in den Denk- und Handlungsweisen des Einzelnen widerspiegeln. So universell die Themen von Rais Geschichten sind – Altwerden, die Suche nach dem eigenen Platz in Zeiten des Umbruchs und die Erfahrung ‚anders‘ zu sein, so spezifisch indisch sind die Le- bensumstände der Protagonisten. Sie bilden einen Querschnitt aus unterschiedlichen Genera- tionen und Milieus der indischen Gesellschaft: angefangen beim schwulen Künstler in Delhi, über die in einem halbverfallenen Palais lebende muslimische Greisin bis hin zum flüchtigen Vergewaltiger. Rais Stärke ist es, eine konsequent subjektive Erzählperspektive einzunehmen, persönliche Dilemmas sowie die Zwischentöne im menschlichen Miteinander präzis zu erfas- sen. Das bedeutet nicht, dass wir es mit hermetischen Kleinstuniversen zu tun hätten: Die Pro- tagonisten beobachten genau, was um sie herum geschieht. Gesellschaftliche Konflikte, die augenscheinlich nur am Rande vorkommen, werden am Einzelnen greifbar, etwa wenn in Alte Freunde der Ich-Erzähler, ein Moslem, vor dem Hintergrund gewalttätiger Zusammenstöße zwischen Hindus und Moslems seine Ängste und das Gefühl ‚anders zu sein‘ reflektiert.