Conchiglie Vol 11 1975

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Trojama Cave System (Velebit Mts., Croatia)

A peer-reviewed open-access journal SubterraneanNew Biology Zospeum 11: 45–53 (2013)species (Gastropoda, Ellobioidea, Carychiidae) from 980 m depth... 45 doi: 10.3897/subtbiol.11.5966 RESEARCH artICLE Subterranean Published by www.pensoft.net/journals/subtbiol The International Society Biology for Subterranean Biology New Zospeum species (Gastropoda, Ellobioidea, Carychiidae) from 980 m depth in the Lukina Jama – Trojama cave system (Velebit Mts., Croatia) Alexander M. Weigand1,2,† 1 Department of Phylogeny and Systematics, Institute for Ecology, Evolution and Diversity, Biosciences, Goethe- University Frankfurt, Max-von-Laue Straße 13, 60438 Frankfurt am Main, Germany 2 Croatian Biospeleo- logical Society, Demetrova 1, 10000 Zagreb, Croatia † http://zoobank.org/C15902F9-515F-4D53-94A7-59058492A569 Corresponding author: Alexander M. Weigand ([email protected]) Academic editor: Oana Moldovan | Received 12 June 2013 | Accepted 14 August 2013 | Published 30 August 2013 http://zoobank.org/5F4196B5-E479-4F16-A87A-9808FA8521E3 Citation: Weigand AM (2013) New Zospeum species (Gastropoda, Ellobioidea, Carychiidae) from 980 m depth in the Lukina Jama–Trojama cave system (Velebit Mts., Croatia). Subterranean Biology 11: 45–53. doi: 10.3897/ subtbiol.11.5966 Abstract A new species of the eutroglobiont gastropod taxon Zospeum Bourguignat, 1856 is described. Zospeum tholussum sp. n. is characterized based on a population from the Lukina Jama–Trojama cave system (Ve lebit Mts., Croatia). A single living specimen occurred at 980 m depth. The species is morphologically related to Zospeum amoenum (Frauenfeld, 1856), but can be readily distinguished from the latter by the presence of a weak columellar fold and its domelike structured 2nd whorl. DNA barcoding is capable to clearly delineate Z. -

Arianta 6, 2018

ZOBODAT - www.zobodat.at Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database Digitale Literatur/Digital Literature Zeitschrift/Journal: Arianta Jahr/Year: 2018 Band/Volume: 6 Autor(en)/Author(s): diverse Artikel/Article: Abstracts Talks Alpine and other land snails 11-27 ARIANTA 6 and correspond ecologically. For instance, the common redstart is a bird species breeding in the lowlands, whereas the black redstart is native to higher altitudes. Some species such as common swift and kestrel, which are originally adapted to enduring in rocky areas, even found a secondary habitat in the house facades and street canyons of towns and big cities. Classic rock dwellers include peregrine, eagle owl, rockthrush, snowfinch and alpine swift. The presentation focuses on the biology, causes of threat as well as conservation measures taken by the national park concerning the species golden eagle, wallcreeper, crag martin and ptarmigan. Birds breeding in the rocks might not be that high in number, but their survival is all the more fascinating and worth protecting as such! Abstracts Talks Alpine and other land snails Arranged in chronological order of the program Rangeconstrained cooccurrence simulation reveals little niche partitioning among rockdwelling Montenegrina land snails (Gastropoda: Clausiliidae) Zoltán Fehér1,2,3, Katharina JakschMason1,2,4, Miklós Szekeres5, Elisabeth Haring1,4, Sonja Bamberger1, Barna PállGergely6, Péter Sólymos7 1 Central Research Laboratories, Natural History Museum Vienna, Austria; [email protected] -

A New Approach to an Old Conundrumdna Barcoding Sheds

Molecular Ecology Resources (2010) doi: 10.1111/j.1755-0998.2010.02937.x DNA BARCODING A new approach to an old conundrum—DNA barcoding sheds new light on phenotypic plasticity and morphological stasis in microsnails (Gastropoda, Pulmonata, Carychiidae) ALEXANDER M. WEIGAND,* ADRIENNE JOCHUM,* MARKUS PFENNINGER,† DIRK STEINKE‡ and ANNETTE KLUSSMANN-KOLB*,† *Institute for Ecology, Evolution and Diversity, Siesmayerstrasse 70, Goethe-University, 60323 Frankfurt am Main, Germany, †Research Centre Biodiversity and Climate, Siesmayerstrasse 70, 60323 Frankfurt am Main, Germany, ‡Biodiversity Institute of Ontario, University of Guelph, 50 Stone Road West, Guelph, ON N1G 2V7, Canada Abstract The identification of microsnail taxa based on morphological characters is often a time-consuming and inconclusive process. Aspects such as morphological stasis and phenotypic plasticity further complicate their taxonomic designation. In this study, we demonstrate that the application of DNA barcoding can alleviate these problems within the Carychiidae (Gastro- poda, Pulmonata). These microsnails are a taxon of the pulmonate lineage and most likely migrated onto land indepen- dently of the Stylommatophora clade. Their taxonomical classification is currently based on conchological and anatomical characters only. Despite much confusion about historic species assignments, the Carychiidae can be unambiguously subdi- vided into two taxa: (i) Zospeum species, which are restricted to karst caves, and (ii) Carychium species, which occur in a broad range of environmental conditions. The implementation of discrete molecular data (COI marker) enabled us to cor- rectly designate 90% of the carychiid microsnails. The remaining cases were probably cryptic Zospeum and Carychium taxa and incipient species, which require further investigation into their species status. Because conventional reliance upon mostly continuous (i.e. -

Bab Iv Hasil Penelitian Dan Pembahasan

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A. Hasil Penelitian dan Pembahasan Tahap 1 1. Kondisi Faktor Abiotik Ekosistem perairan dapat dipengaruhi oleh suatu kesatuan faktor lingkungan, yaitu biotik dan abiotik. Faktor abiotik merupakan faktor alam non-organisme yang mempengaruhi proses perkembangan dan pertumbuhan makhluk hidup. Dalam penelitian ini, dilakukan analisis faktor abiotik berupa faktor kimia dan fisika. Faktor kimia meliputi derajat keasaman (pH). Sedangkan faktor fisika meliputi suhu dan salinitas air laut. Hasil pengukuran suhu, salinitas, dan pH dapat dilihat sebagai tabel berikut: Tabel 4.1 Faktor Abiotik Pantai Peh Pulo Kabupaten Blitar Faktor Abiotik No. Letak Substrat Suhu Salinitas Ph P1 29,8 20 7 Berbatu dan Berpasir S1 1. P2 30,1 23 7 Berbatu dan Berpasir P3 30,5 28 7 Berbatu dan Berpasir 2. P1 29,7 38 8 Berbatu dan Berpasir S2 P2 29,7 40 7 Berbatu dan Berpasir P3 29,7 33 7 Berbatu dan Berpasir 3. P1 30,9 41 7 Berbatu dan Berpasir S3 P2 30,3 42 8 Berbatu dan Berpasir P3 30,1 41 7 Berbatu dan Berpasir 77 78 Tabel 4.2 Rentang Nilai Faktor Abiotik Pantai Peh Pulo Faktor Abiotik Nilai Suhu (˚C) 29,7-30,9 Salinitas (%) 20-42 Ph 7-8 Berdasarkan pengukuran faktor abiotik lingkungan, masing-masing stasiun pengambilan data memiliki nilai yang berbeda. Hal ini juga mempengaruhi kehidupan gastropoda yang ditemukan. Kehidupan gastropoda sangat dipengaruhi oleh besarnya nilai suhu. Suhu normal untuk kehidupan gastropoda adalah 26-32˚C.80 Sedangkan menurut Sutikno, suhu sangat mempengaruhi proses metabolisme suatu organisme, gastropoda dapat melakukan proses metabolisme optimal pada kisaran suhu antara 25- 32˚C. -

Guidelines for the Capture and Management of Digital Zoological Names Information Francisco W

Guidelines for the Capture and Management of Digital Zoological Names Information Francisco W. Welter-Schultes Version 1.1 March 2013 Suggested citation: Welter-Schultes, F.W. (2012). Guidelines for the capture and management of digital zoological names information. Version 1.1 released on March 2013. Copenhagen: Global Biodiversity Information Facility, 126 pp, ISBN: 87-92020-44-5, accessible online at http://www.gbif.org/orc/?doc_id=2784. ISBN: 87-92020-44-5 (10 digits), 978-87-92020-44-4 (13 digits). Persistent URI: http://www.gbif.org/orc/?doc_id=2784. Language: English. Copyright © F. W. Welter-Schultes & Global Biodiversity Information Facility, 2012. Disclaimer: The information, ideas, and opinions presented in this publication are those of the author and do not represent those of GBIF. License: This document is licensed under Creative Commons Attribution 3.0. Document Control: Version Description Date of release Author(s) 0.1 First complete draft. January 2012 F. W. Welter- Schultes 0.2 Document re-structured to improve February 2012 F. W. Welter- usability. Available for public Schultes & A. review. González-Talaván 1.0 First public version of the June 2012 F. W. Welter- document. Schultes 1.1 Minor editions March 2013 F. W. Welter- Schultes Cover Credit: GBIF Secretariat, 2012. Image by Levi Szekeres (Romania), obtained by stock.xchng (http://www.sxc.hu/photo/1389360). March 2013 ii Guidelines for the management of digital zoological names information Version 1.1 Table of Contents How to use this book ......................................................................... 1 SECTION I 1. Introduction ................................................................................ 2 1.1. Identifiers and the role of Linnean names ......................................... 2 1.1.1 Identifiers .................................................................................. -

The Importance of Vegetation Configuration in Coastal

Biology Department Research Group Terrestrial Ecology _____________________________________________________________________________________ THE IMPORTANCE OF VEGETATION CONFIGURATION IN COASTAL DUNES TO PRESERVE DIVERSITY OF MARRAM- ASSOCIATED INVERTEBRATES IS HABITAT CONFIGURATION A DRIVER OF DIVERSITY IN DUNES? Noëmie Van den Bon Studentnumber: 01506438 Supervisor(s): Prof. Dr. Dries Bonte Dr. Martijn Vandegehuchte Scientific tutor: Ruben Van De Walle Master’s dissertation submitted to obtain the degree of Master of Science in Biology Academic year: 2019 - 2020 © Faculty of Sciences – research group Terrestrial Ecology All rights reserved. This thesis contains confidential information and confidential research results that are property to the UGent. The contents of this master thesis may under no circumstances be made public, nor complete or partial, without the explicit and preceding permission of the UGent representative, i.e. the supervisor. The thesis may under no circumstances be copied or duplicated in any form, unless permission granted in written form. Any violation of the confidential nature of this thesis may impose irreparable damage to the UGent. In case of a dispute that may arise within the context of this declaration, the Judicial Court of Gent only is competent to be notified. 2 Table of content 1. Introduction ....................................................................................................................................... 5 1.1. The status of biodiversity and ecosystems .......................................................................................... -

Jochum Et Al. 2015B Zospeum.Pdf

A peer-reviewed open-access journal Subterranean Biology 16: 123–165Taxonomic (2015) re-assessment of Zospeum isselianum 123 doi: 10.3897/subtbiol.16.5758 RESEARCH ARTICLE Subterranean Published by http://subtbiol.pensoft.net The International Society Biology for Subterranean Biology Groping through the black box of variability: An integrative taxonomic and nomenclatural re-evaluation of Zospeum isselianum Pollonera, 1887 and allied species using new imaging technology (Nano-CT, SEM), conchological, histological and molecular data (Ellobioidea, Carychiidae) Adrienne Jochum1, Rajko Slapnik2,10, Annette Klussmann-Kolb3, Barna Páll-Gergely4, Marian Kampschulte5, Gunhild Martels6, Marko Vrabec7, Claudia Nesselhauf8, Alexander M. Weigand9,10,11 1 Naturhistorisches Museum der Burgergemeinde Bern, Bernastr. 15, CH-3005 Bern, Switzerland 2 Institute of Ecology and Evolution, University of Bern, Baltzerstrasse 6, CH-3012 Bern, Switzerland. 2Drnovškova pot 2, Mekinje, 1240 Kamnik, Slovenia 3 Zoologisches Forschungsmuseum Alexander König, Adenauerallee 160, 53113 Bonn, Germany 4 Department of Biology, Shinshu University, Matsumoto 390-8621, Japan 5 Uni- versitätsklinikum Giessen und Marburg GmbH-Standort Giessen, Center for Radiology, Dept. of Radiology, Klinik-Str. 33, 35385 Giessen, Germany 6 Department of Experimental Radiology, Justus-Liebig University Giessen, Biomedical Research Center Seltersberg (BFS), Schubertstrasse 81, 35392 Giessen, Germany 7 De- partment of Geology, Faculty of Natural Sciences and Engineering, Aškerčeva 12, University -

The Shore Fauna of Brighton, East Sussex (Eastern English Channel): Records 1981-1985 (Updated Classification and Nomenclature)

The shore fauna of Brighton, East Sussex (eastern English Channel): records 1981-1985 (updated classification and nomenclature) DAVID VENTHAM FLS [email protected] January 2021 Offshore view of Roedean School and the sampling area of the shore. Photo: Dr Gerald Legg Published by Sussex Biodiversity Record Centre, 2021 © David Ventham & SxBRC 2 CONTENTS INTRODUCTION…………………………………………………………………..………………………..……7 METHODS………………………………………………………………………………………………………...7 BRIGHTON TIDAL DATA……………………………………………………………………………………….8 DESCRIPTIONS OF THE REGULAR MONITORING SITES………………………………………………….9 The Roedean site…………………………………………………………………………………………………...9 Physical description………………………………………………………………………………………….…...9 Zonation…………………………………………………………………………………………………….…...10 The Kemp Town site……………………………………………………………………………………………...11 Physical description……………………………………………………………………………………….…….11 Zonation…………………………………………………………………………………………………….…...12 SYSTEMATIC LIST……………………………………………………………………………………………..15 Phylum Porifera…………………………………………………………………………………………………..15 Class Calcarea…………………………………………………………………………………………………15 Subclass Calcaronea…………………………………………………………………………………..……...15 Class Demospongiae………………………………………………………………………………………….16 Subclass Heteroscleromorpha……………………………………………………………………………..…16 Phylum Cnidaria………………………………………………………………………………………………….18 Class Scyphozoa………………………………………………………………………………………………18 Class Hydrozoa………………………………………………………………………………………………..18 Class Anthozoa……………………………………………………………………………………………......25 Subclass Hexacorallia……………………………………………………………………………….………..25 -

Malaco Journal of Continental Malacology

MalaCo Journal of Continental Malacology www.journal‐malaco.fr MalaCo is an open access journal, with one or two issues each year, dealing with ecology, biology, systematics and conservation of continental molluscs. MalaCo (ISSN 1778‐3941) is published by Caracol (http://www.assoc‐caracol.fr) EXECUTIVE EDITORS Jean‐Michel BICHAIN Benoît FONTAINE Vincent PRIE France, Gunsbach France, Paris France, Montpellier jean‐[email protected] [email protected] [email protected] Xavier CUCHERAT Olivier GARGOMINY France, Gondecourt France, Paris [email protected] [email protected] ASSOCIATE EDITORS R. ARAUJO R. H COWIE B. HAUSDORF Museo Nacional de Ciencias Naturales University of Hawai Zoologisches Museum der Universität Madrid, Spain Honolulu, HI Hamnurg, Germany T. BACKELJAU F. GIUSTI R. HERSCHLER Institut Royal des Sciences Naturelles Università di Siena Smithsonian Institution de Belgique Siena, Italy Washigton, USA Brussels, Belgium M. HAASE H. K. MIENIS P. BOUCHET Universität Greifswald Hebrew University of Jerusalem Muséum National d’Histoire Naturelle Greifswald, Germany Jerusalem, Israel Paris, France Publication Dates Vol. 1 23 May 2005 Vol. 5 29 Nov. 2008 Vol. 2 11 May 2006 Vol. 6 10 Nov. 2010 Vol. 3 27 Sep. 2006 Vol. 7 04 July 2011 Vol. 4 28 May 2007 HS. 1 16 Nov. 2011 Current Issue Vol. 8 28 Jan. 2012 Copyright © 2012 by Caracol Creative Commons: Attribution ‐ Non Commercial ‐ No Derivs 3.0 Unported (CC BY‐NC‐ND 3.0) ISSN: 1778‐3941 MalaCo (2012) 8, 398-399 Nouvelle localité de Valvata cristata (O.F. Müller, 1774) (Gastropoda, Heterobranchia,Valvatidae) en Alsace (France, Bas-Rhin) New locality of Valvata cristata (O.F. -

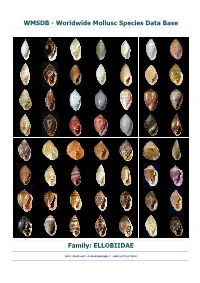

WMSDB - Worldwide Mollusc Species Data Base

WMSDB - Worldwide Mollusc Species Data Base Family: ELLOBIIDAE Author: Claudio Galli - [email protected] (updated 07/set/2015) Class: GASTROPODA --- Clade: HETEROBRANCHIA-PULMONATA-EUPULMONATA-ELLOBIOIDEA ------ Family: ELLOBIIDAE L. Pfeiffer, 1854 (Land) - Alphabetic order - when first name is in bold the species has images Taxa=681, Genus=34, Subgenus=13, Species=287, Subspecies=12, Synonyms=334, Images=187 acteocinoides , Microtralia acteocinoides J.T. Kuroda & T. Habe, 1961 acuminata , Ovatella acuminata P.M.A. Morelet, 1889 - syn of: Myosotella myosotis (J.P.R. Draparnaud, 1801) acuta , Marinula acuta (D'Orbigny, 1835) acuta , Pythia acuta J.B. Hombron & C.H. Jacquinot, 1847 acutispira , Melampus acutispira W.H. Turton, 1932 - syn of: Melampus parvulus L. Pfeiffer, 1856 adamsianus , Melampus adamsianus L. Pfeiffer, 1855 adansonii , Pedipes adansonii H.M.D. de Blainville, 1824 - syn of: Pedipes pedipes (J.G. Bruguière, 1789) adriatica , Ovatella adriatica H.C. Küster, 1844 - syn of: Myosotella myosotis (J.P.R. Draparnaud, 1801) aegiatilis, Pythia pachyodon aegiatilis H.A. Pilsbry & Y. Hirase, 1908 aequalis , Ovatella aequalis (R.T. Lowe, 1832) afer , Pedipes afer J.F. Gmelin, 1791 - syn of: Pedipes pedipes (J.G. Bruguière, 1789) affinis , Marinula affinis A.E.J. Férussac, 1821 - syn of: Pedipes affinis A.E.J. Férussac, 1821 affinis , Laemodonta affinis A.E.J. Férussac, 1821 - syn of: Pedipes affinis A.E.J. Férussac, 1821 affinis , Pedipes affinis A.E.J. Férussac, 1821 alba , Microtralia alba (J. Gassies, 1865) albescens , Ovatella albescens T.V. Wollaston, 1878 - syn of: Ovatella aequalis (R.T. Lowe, 1832) albovaricosa, Pythia albovaricosa L. Pfeiffer, 1853 albus , Melampus albus C.A. Davis, 1904 - syn of: Melampus monile (J.G. -

An Overview of the Cave and Interstitial Biota of Croatia

NAT. CROAT. VOL. 11 Suppl. 1 1¿112 ZAGREB December, 2002 AN OVERVIEW OF THE CAVE AND INTERSTITIAL BIOTA OF CROATIA Hrvatski prirodoslovni muzej Croatian Natural History Supplementum Museum PUBLISHED BY / NAKLADNIK CROATIAN NATURAL HISTORY MUSEUM / HRVATSKI PRIRODOSLOVNI MU- ZEJ, HR-10000 Zagreb, Demetrova 1, Croatia / Hrvatska EDITOR IN CHIEF / GLAVNI I ODGOVORNI UREDNIK Josip BALABANI] EDITORIAL BOARD / UREDNI[TVO Marta CRNJAKOVI],ZlataJURI[I]-POL[AK, Sre}ko LEINER,NikolaTVRTKOVI], Mirjana VRBEK EDITORIAL ADVISORY BOARD / UREDNI^KI SAVJET W. BÖHME (Bonn,D),I.GU[I] (Zagreb, HR), Lj. ILIJANI] (Zagreb, HR), F. KR[I- NI] (Dubrovnik, HR), M. ME[TROV (Zagreb, HR), G. RABEDER (Wien, A), K. SA- KA^ (Split, HR), W. SCHEDL (Innsbruck, A), H. SCHÜTT (Düsseldorf-Benrath, D), S. []AVNI^AR (Zagreb, HR), T. WRABER (Ljubljana, SLO), D. ZAVODNIK (Rovinj, HR) ADMINISTRATIVE SECRETARY / TAJNICA UREDNI[TVA Marijana VUKOVI] ADDRESS OF THE EDITORIAL BOARD / ADRESA UREDNI[TVA Hrvatski prirodoslovni muzej »Natura Croatica« HR-10000 ZAGREB, Demetrova 1, CROATIA / HRVATSKA Tel. 385-1-4851-700, Fax: 385-1-4851-644 E-mail: [email protected], www.hpm.hr/natura.htm Design / Oblikovanje @eljko KOVA^I], Dragan BUKOVEC Printedby/Tisak »LASER plus«, Zagreb According to the DIALOG Information Service this publication is included in the following secondary bases: Biological Abstracts ®, BIOSIS Previews ®, Zoological Record, Aquatic Sci. & Fish. ABS, Cab ABS, Cab Health, Geo- base (TM), Life Science Coll., Pollution ABS, Water Resources ABS, Adria- med ASFA. In secondary publication Referativniy @urnal (Moscow), too. The Journal appears in four numbers per annum (March, June, September, December) / Izlazi ~etiri puta godi{nje (o`ujak, lipanj, rujan, prosinac) NATURA CROATICA Vol. -

Animal Diversity in the Mangrove Forest at Bichitrapur of Balasore District, Odisha, India- a Case Study

Rec. zool. Surv. India: Vol. 119(1)/ 9-17, 2019 ISSN (Online) : 2581-8686 DOI: 10.26515/rzsi/v119/i1/2019/122954 ISSN (Print) : 0375-1511 Animal diversity in the mangrove forest at Bichitrapur of Balasore district, Odisha, India- A case study Santanu Mitra, Sayantani Shaw and Subhrendu Sekhar Mishra* Zoological survey of India, F.P.S. Building, 27 Jawaharlal Nehru Road, Kolkata – 700016, West Bengal, India: [email protected] Abstract The present work forms the preliminary study of ecosystem of Bichitrapur in Balasore district, though it covers a small area. A total 56 species of estuarine animals are found in the locality. They are normally mangrove associate animals, found in and over mangrove plants as borers or non-borers. These animals are either harmful to mangrove plants or opportunists by depending on mangroves for shelter or feeding. The dominating group in this mangrove is found to be the Molluscs, comprising 8 species of borers of mangrove-wood and 19 species as opportunistic epi-fauna. Crustaceans are the second diverse group in this ecosystem, represented by 13 species of crabs, 6 species of boring Isopods and a single species of Amphipod. The other epifaunal components comprise a few species of Cnidaria, Polychaetea, Echinoderm and mangrove plant species. An in-depth study of these faunal components in ecological viewpoints may provide pathway towardssome fishes, conservation which are and found management on 7 species of theof mangrove mangrove plants ecosystems. in this ecosystem. But they seem to be non-specific to any Keywords: Epi-Fauna, Habitat, In-Fauna, Mangrove Plants, Odisha Introduction range of species, which occur in high density.