Dirmstein Erinnert Sich“

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Struktur-Bad Duerkheim

Vorschlag für die künftige Pfarreienstruktur des Bistums Speyer Dekanat Bad Dürkheim Pfarreiname Pfarrsitz möglicher Sitz fester Katholiken- bisherige Pfarreien eines Gottesdienstort zahl Kooperators Hettenleidelheim Hettenleidelheim Eisenberg Hettenleidelheim 7088 Hettenleidelheim (Änderungsantrag Eisenberg abgelehnt) Altleiningen Wattenheim Ramsen Carlsberg Grünstadt Grünstadt Dirmstein Grünstadt 7993 Grünstadt ( mit Fil. Kirchheim) Neuleiningen Dirmstein Großkarlbach Laumersheim Bockenheim Bossweiler Bad Dürkheim Bad Dürkheim Dackenheim Bad Dürkheim 10843 Bad Dürkheim Grethen Freinsheim (o hne Kirchheim u. Bissersheim) Dackenheim Wachenheim (mit Ellerstadt) Haßloch Haßloch, St. Gallus Iggelheim Haßloch, St. Gallus 8787 Haßloch, St. Gallus Haßloch, St. Ulrich Böhl Iggelheim Deidesheim Deidesheim Niederkirchen Niederkirchen 6006 Deidesheim (Frage muss noch Forst vor Ort geklärt Ruppertsberg werden) Niederkirchen Meckenheim Neustadt Neustadt, St. Neustadt, St. Neustadt, St. 10226 Neustadt, St. Marien Marien Josef Marien Neustadt, St. Josef (Frage muss noch Mußbach vor Ort geklärt Königsbach werden) Diedesfeld Geinsheim Diedesfeld Geinsheim 7618 Diedesfeld (Änderung durch (Änderung durch Neustadt, St. Pius Forum, Forum, Hambach vorgesehen war vorgesehen war Lachen-Speyerdorf zunächst zunächst Geinsheim Diedesfeld) Diedesfeld) Lambrecht Lambrecht Esthal Lambrecht 5021 Lambrecht (Änderungsantrag Lindenberg abgelehnt) Neidenfels Weidenthal Esthal Elmstein Speyerbrunn Änderungsanträge Betrifft Pfarreivorschlag Antragsteller Antrag wird Antrag -

Bierfest in Dirmstein Bayerisch-Pfälzisches Bierfest Am 3

Amtsblatt DER VERBANDSGEMEINDE LEININGERLAND Das Tor zur Pfalz 3. Jahrgang Donnerstag, den 2. August 2018 Nr. 31/2018 Bierfest in Dirmstein bayerisch-pfälzisches Bierfest am 3 . - 4. August 2018 (Programm sh. Dirmstein) Willkommen zur Leiningerland Kerwe in Hertlingshausen vom 2 . - 7. August 2018 (Programm sh. Carlsberg) Willkommen zur Verbandsgemeinde Obrigheimer Kerwe vom 3 . - 6. August 2018 (Programm sh. Obrigheim) Ausgabe 31/2018 - 2 - 2. August 2018 Bereitschaftsdienste ✂ i Verbandsgemeindeverwaltung Leiningerland i Rufbereitschaft außerhalb der üblichen Dienststunden Industriestraße 11, 67269 Grünstadt Wasserversorgung Verbandsgemeindewerke Tel./Fax .......................................................06359 8001-0 / 06359 8001-8001 Leiningerland .................................................................... Tel. 06359 919786 E-Mail: ................................................................................................ [email protected] Abwasserbeseitigung Verbandsgemeindewerke Leiningerland E-Mail Amtsblatt ................................................................ [email protected] Altleiningen, Carlsberg, Hettenleidelheim, Öffnungszeiten Tiefenthal, Wattenheim .................................................... Tel. 06359 919786 montags - freitags �����������������������������������������������������������������08:30 - 12:00 Uhr Battenberg, Bockenheim, Ebertsheim, montags, dienstags, mittwochs ......................................13:30 - 16:00 Uhr Kindenheim, Mertesheim, Obersülzen, donnerstags ...........................................................................13:30 -

(12) United States Patent (10) Patent No.: US 7,323,598 B2 Hugo Et Al

USOO7323598B2 (12) United States Patent (10) Patent No.: US 7,323,598 B2 Hugo et al. (45) Date of Patent: *Jan. 29, 2008 (54) PREPARATION OF XYLYLENEDLAMINE (56) References Cited (XDA) U.S. PATENT DOCUMENTS (75) Inventors: Randolf Hugo, Dirmstein (DE); Sabine 2002fOO38054 A1 3/2002 Hurley et al. Jourdan, Mannheim (DE); Kirsten 2003, OO13917 A1 1/2003 Nakamura et al. Wenz, Mannheim (DE); Thomas Preiss, Weisenheim Am Sand (DE); FOREIGN PATENT DOCUMENTS Alexander Weck, Freinsheim (DE) DE 2041360 2, 1971 (73) Assignee: BASF Aktiengesellschaft, EP 1193244 4/2002 Ludwigshafen (DE) EP 1279661 1, 2003 GB 13064.49 2, 1973 (*) Notice: Subject to any disclaimer, the term of this WO WO-2005O28417 3, 2005 patent is extended or adjusted under 35 U.S.C. 154(b) by 48 days. Primary Examiner Samuel Barts (74) Attorney, Agent, or Firm—Connolly Bove Lodge & This patent is Subject to a terminal dis Huitz LLP claimer. (57) ABSTRACT (21) Appl. No.: 10/571,615 A process for preparing Xylylenediamine, comprising the (22) PCT Fed: Sep. 4, 2004 steps of (86) PCT No.: PCT/EP2004/OO9883 ammoxidizing Xylene to phthalonitrile by contacting the S 371 (c)(1), vaporous product of this ammoxidation stage directly with a (2), (4) Date: Mar. 10, 2006 liquid organic solvent (quench), (87) PCT Pub. No.: WO2OOS/O261O2 removing products having a boiling point higher than phtha lonitrile (high boilers) from the resulting quench Solution or PCT Pub. Date: Mar. 24, 2005 Suspension and (65) Prior Publication Data hydrogenating the phthalonitrile, US 2007/0O88178 A1 Apr. 19, 2007 wherein the organic solvent used for the quench is N-me thyl-2-pyrrolidone (NMP), after the removal of the high (30) Foreign Application Priority Data boilers and before the hydrogenation, there is a partial or Sep. -

Denkmalliste.Gdke-Rlp.De Bad Dürkheim

Kreis Bad Dürkheim Denkmalverzeichnis Kreis Bad Dürkheim Grundlage des Denkmalverzeichnisses sind die Bände der Reihe Denkmaltopographie Bundesrepublik Deutschland Kulturdenkmäler in Rheinland-Pfalz - Kreis Bad Dürkheim – Bd. 13.1 „Stadt Bad Dürkheim, Gemeinde Haßloch, Verbandsgemeinden Deidesheim, Lambrecht, Wachenheim“ (1995), Bd. 13.2 „Stadt Grünstadt, Verbandsgemeinden Freinsheim, Grünstadt-Land, Hettenleidelheim“ (2006). In jüngster Zeit zugegangene Informationen über Anschriftenänderungen, Abbrüche etc. wurden eingearbeitet. An der Aktualisierung des Denkmalverzeichnisses wird ständig gearbeitet; überarbeitete Seiten sind durch Aktualisierung des Datums gekennzeichnet. Insbesondere Anschriften können im Einzelfall veraltet bzw. nicht mehr zutreffend sein; Hinweise und Korrekturen sind ausdrücklich erwünscht. Innerhalb des Landkreises wird im Ortsalphabet und darunter straßenweise nach dem Alphabet geordnet. Herausragende Denkmälergruppen, wie Kirchen, Stadtbefestigungen, Ortskerne, sind – wie in der „Denkmaltopographie“ - dem Straßenalphabet vorangestellt. Denkmäler außerhalb der Ortslage folgen unter der Überschrift „Gemarkung“. Die der Fachbehörde bekannten archäologischen Fundstellen sind wegen ihrer Gefährdung in diesem Verzeichnis nicht aufgeführt. Der Schutz der unbeweglichen Kulturdenkmäler entsteht bereits durch das Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen des § 3 Denkmalschutzgesetz (DSchG) und ist nicht von der Eintragung in die Denkmalliste abhängig, d.h. auch Objekte, die nicht in der Denkmalliste verzeichnet sind, -

Amtsblatt 10. KW

BADBad Dürkheim DÜRKHEIMERDonnerstag, 5. März 2020 Seite 1 WOCHE 45. Jahrgang Donnerstag, 5. März 2020 Amtsblatt der Stadt Bad Dürkheim Nr. 9 / 10. Woche Bad Dürkheim Donnerstag, 5. März 2020 Seite 2 Wichtiges auf einen Blick Stadtverwaltung Bad Dürkheim Tel.: 935-0 Mannheimer Straße 24 Fax: 8485 Notfallrufe Internet: www.bad-duerkheim.de Notruf 110 E-Mail: [email protected] Polizei 9630 Feuerwehr 112 Stadtwerke Bad Dürkheim Tel.: 935-888 Krankentransport, Rettungsdienst, Notarzt 19222 Salinenstraße 36 Fax: 935-814 Internet: www.sw-duerkheim.de Bereitschaftspraxis Bad Dürkheim 19292 oder 116117 E-Mail: [email protected] Mittwoch 14.00 bis 24.00 Uhr Freitag 16.00 bis 24.00 Uhr Öffnungszeiten der Stadtverwaltung Samstag 08.00 bis 24.00 Uhr Montag bis Freitag 08.00 - 12.00 Uhr Sonntag 08.00 bis 24.00 Uhr Donnerstag zusätzlich 14.00 - 18.00 Uhr An gesetzlichen Feiertagen von 08.00 bis 24.00 Uhr Sprechstunden außerhalb der Öffnungszeiten nach Verein- Zahnärztlicher Notfalldienst barung Samstag, 07.03. und Sonntag, 08.03.2020 Öffnungszeiten der Stadtwerke ZA Thomas Overwien, Friedrich-Pietzsch-Str. 15, Montag bis Donnerstag 08.15 - 12.00 Uhr Friedelsheim, Tel.: 06322/1848 und 14.00 - 16.00 Uhr Augenärztlicher Notdienst: 06232-1330 Freitag 08.15 - 13.00 Uhr Die unter der o.g. Rufnummer anrufenden Notfall-Patienten Sprechstunden außerhalb der Öffnungszeiten nach Verein- bekommen dort den jeweiligen diensthabenden Augenarzt barung mit Namen und Telefonnummer mitgeteilt. Die Rufnummer Öffnungszeiten des Bürgerbüros ist rund -

LILE) Ist Eine Initiative Der Verbands- Gemeinden (VG) Grünstadt-Land, Hettenleidelheim, Freinsheim, Monsheim Sowie Der Verbandsfreien Stadt Grünstadt

Die vorliegende Lokale Integrierte Ländliche Entwicklungsstrategie (LILE) ist eine Initiative der Verbands- gemeinden (VG) Grünstadt-Land, Hettenleidelheim, Freinsheim, Monsheim sowie der verbandsfreien Stadt Grünstadt. Erstellt mit Unterstützung von: Dr.-Ing. Ulrich Gehrlein Dipl.-Ing. Christiane Steil (Ex-ante) Dipl.-Geogr. Nicola von Kutzleben in Zusammenarbeit mit: Dr. Peter Dell Dipl.-Soz.päd. Tobias Baumgärtner Monsheim, im März 2015 VORWORT Jede Region hat eigene Stärken und Besonderheiten, auf die es aufzubauen gilt. Gleichzeitig wirken ver- schiedene Einflüsse und Entwicklungen von außen, die aufzugreifen und positiv zu bearbeiten sind. Die- sem Grundsatz folgend wurde die Lokale Integrierte Ländliche Entwicklungsstrategie (LILE) für die Regi- on Rhein-Haardt gemeinsam entwickelt. Zahlreiche Vereine, Verbände, Organisationen, Kommunen, Fachleute, Bürgerinnen und Bürger haben sich engagiert und gemeinsam eine anspruchsvolle Strategie entwickelt, damit unsere Region, gemäß unserem Leitbild „Leben, Wohnen und Arbeiten zwischen den Metropolregionen – Gestaltung einer gemeinsamen Zukunft“, attraktiv für alle bleibt und sich weiterhin zukunftsfähig aufstellen kann. Ich möchte allen Akteuren, die sich in diesem kurzen aber intensiven LILE-Erarbeitungsprozess beteiligt haben, für ihr Engagement und die gute Zusammenarbeit danken. Die Region ist vielfältig, speziell, einzigartig und ländlich geprägt mit all ihren unterschiedlichen Facet- ten. Die LILE soll einen Beitrag für eine stabile Entwicklung bieten, ohne vorhandene Planungen und Konzepte ersetzen zu wollen, sondern diese vielmehr einbeziehen und verknüpfen. Es zielt auf eine vo- rausschauende Strategie ab, um die Stärkung der regionalen Kompetenzen sicherzustellen und gleichzei- tig mit den zukünftigen Anforderungen der sich verändernden Gesellschaft umzugehen und diesen mög- lichst in Chancen und Stärken umzuwandeln. Die hier vorliegende LILE stellt den Aktionsrahmen für unsere Region dar. -

Forum Ostern 2021.Pdf

FORUM GEMEINDE Ostern 2021 2 FORUM GEMEINDE Ostern 2021 I n h a l t Ostern 2021 4 Grußwort 6 Kinderkreuzwege 2021 8 Ökumenische Osterkerze 9 Katholischer Frauenbund Grünstadt 10 Kommunionjubiläum Dirmstein 11 Pfarrei 2021 12 Gemeinde Dirmstein 20 Gemeinde Bockenheim 22 Sternsinger 24 Erstkommunion 28 Jugend digital 29 alpha 30 Firmung 2020 33 Familiengottesdienste to go 34 Unsere Gottesdienste in der Heiligen Woche 38 Kirchenchor St. Peter 39 Pfarramt 40 Termine 46 Reise - Angebote 52 Freud und Leid 54 Kontakte 56 Kolpingsfamilie Grünstadt Redaktionsschluss für die Ausgabe Advent/Weihnachten 2021: 10.10.2021 Erscheinungstermin: 20.11.2021 FORUM GEMEINDE wird herausgegeben von der katholischen Pfarrei Hl. Elisabeth Gru nstadt mit den Gemein- den St. Lambert Bockenheim, St. Oswald Boßweiler, St. Laurentius Dirmstein, St. Peter Gru nstadt, St. Johannes d. Ta ufer Kirchheim-Bissersheim und St. Stephanus Sausenheim-Neuleiningen, Redaktion: Susanne und Alexander Blumrich (0 63 59) 8 62 81 Gabriele Witt-Eßwein (0 63 59) 8 64 93 Pfarrer Alfred Mu ller (0 62 38) 98 92 92 Druckerei: Gemeindebriefdruckerei Auflage: 5.900Stu ck Titelbild: pfarrbrief.de 3 FORUM GEMEINDE Ostern 2021 Ein Perspektivwechsel Liebe Leserinnen, liebe Leser, wenn es doch nur sieben Wochen wa ren, die wir Verzicht u bten. Un- freiwillig schra nken wir uns zum Wohl der Gesellschaft schon lange, sehr lange ein. Das sonst so normale Leben – wann hatten wir das? Ja, irgendwie gleicht die Situation einem Marathon. Die Strecke scheint unendlich lang und fordert all unsere Kra fte. Wir laufen ungeu bt, un- trainiert und wahrscheinlich auch ohne die geeignete Ausru stung. Der einzige Trost ist, dass alle mitlaufen, ohne Ausnahme. -

Laumersheim Ist Am 16.10.2011 Ein Papagei Entflogen

AAmtsblattmtsblatt der Verbandsgemeinde . GRÜNSTADT-LANDGRÜNSTADT-LAND 38. Jahrgang (123) und der Ortsgemeinden Donnerstag, "ATTENBERGåså"ISSERSHEIMåså"OCKENHEIM7STRåså$IRMSTEINåså%BERTSHEIMåså'EROLSHEIM den 20. Oktober 2011 å'ROKARLBACHåså+INDENHEIMåså+IRCHHEIM7STRåså+LEINKARLBACHåså,AUMERSHEIM Nr. 42/2011 -ERTESHEIMåså.EULEININGENåså/BERSßLZEN /BRIGHEIMåså1UIRNHEIM [email protected] www.gruenstadt-land.de Grünstadt - 2 - Ausgabe 42 Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum DLR Westpfalz Verbandsgemeinde Flurbereinigungs- und Siedlungsbehörde Beschleunigtes Zusammenlegungsverfahren Biedesheim Grünstadt-Land Aktenzeichen: 21628-HA10.2. 67655 Kaiserslautern,13.10.2011 Fischerstraße 12 Telefon: 0631-36740 Telefax: 0631-3674255 Amtlicher Teil Email: [email protected] Internet: www.dlr-westpfalz.rlp.de ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNGEN Zuteilung der Massegrundstücke gegen Geldausgleich Das zur Abfindung der Teilnehmer nicht benötigte Land (Masse- 11. Sitzung des Werkausschusses grundstücke) wird nach § 54 Flurbereinigungsgesetz (FlurbG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 16.03.1976 (BGBl. I Seite 546), der Verbandsgemeinde Grünstadt-Land zuletzt geändert durch Artikel 17 des Gesetzes vom 19.12.2008 (BG- Sitzungstag Donnerstag, 27.10.2011, 18:00 Uhr Bl. I Seite 2794) im Zusammenlegungsplan gegen Geldausgleich zu Sitzungsort Sitzungssaal 5. OG, Rathaus der Eigentum zugeteilt. Wer an einer solchen Landzuteilung interessiert Verbandsgemeinde Grünstadt-Land, ist, wird hiermit aufgefordert, beim DLR Westpfalz bis spätestens Industriestr. -

Klimawandelanpassungscoach RLP Modellkommune: Verbandsgemeinde Leiningerland Coachingphase: Juli 2018 Bis Mai 2019

Abschlussdokumentation im Projekt: KlimawandelAnpassungsCOACH RLP Modellkommune: Verbandsgemeinde Leiningerland Coachingphase: Juli 2018 bis Mai 2019 Projektträger: Stiftung für Ökologie und Demokratie e.V. Kooperationspartner: Rheinland-Pfalz Kompetenzzentrum für Klimawandelfolgen Autoren: Christian Kotremba Stiftung für Ökologie und Demokratie e.V. Astrid Kleber Rheinland-Pfalz Kompetenzzentrum für Klimawandelfolgen Gestaltung: Stadtberatung Dr. Sven Fries Kooperationspartner: Rheinland-Pfalz Kompetenzzentrum Projektträger: für Klimawandelfolgen www.stiftung-oekologie-u-demokratie.de www.klimawandel-rlp.de Inhaltsverzeichnis 1 Steckbrief der Verbandsgemeinde Leiningerland 2 2 Projektbeschreibung 3 3 Klimatische Ausgangssituation 5 4 Vulnerabilitätsanalyse 8 Anhang 5 Hintergrundpapiere 13 6 Maßnahmensteckbriefe 37 Steckbrief: Verbandsgemeinde Leiningerland Steckbrief der Verbandsgemeinde Leiningerland Demographie & politiDemographiesche Hin &t politischeergrün dHintergründe:e: Landkreis: Bad Dürkheim Landkreis: Bad DürkheimFläche: 145,2 km2 Einwohner: 32.499 (Stand: 31.12.2017) 2 Fläche: 145,15 km Bevölkerungsdichte: 224 Einwohner je km2 Verbandsgliederung: 21 Gemeinden Einwohner: 32.499Webseite: (31. www.vg-l.de Dez. 2018) Bürgermeister: Frank Rüttger (CDU) 2 Bevölkerungsdichte:Naturraum 224 &Einwohner Topographie: je km Naturraum: Oberrheinische Tiefebene, Pflälzerwald Verbandsgliederung:Reliefeinheit: 21 Gemeinden Tiefebene, Mittelgebirgsregion Höchste Erhebung: Harsberg (432,5 m) Webseite: www.vg-l.de Klimaverhältnisse: Klimazone: -

Surname List

GERMANS IN ST. LOUIS SURNAME LIST Surname Hometown or Area Contact Name *Alternate Spelling Agene Quirnbach, Kusel, Rheinland-Pfalz Fred & Lois Wessel Albers Lengerich, Lingen, Hanover David Bruemmer Albrecht* Alan R. Trodus Albright Albright* Karen Pratt Albrecht Allgaier Waldkirch, Baden Darlene O'Neal Altenbrand Dave Benne Althoff Dave Benne Amrein Lucerne, Switzerland Doris Witte Eschbach Angert Biblis Elmer Borgmeyer Ankeny Lambsborn, Kaiserslautern, Rhineland-Palatinate, Germany Andrew Trevor Smith Anton ? unknown Nancy Von Behren Arnecke Dave Benne Aubuchon Alan R. Trodus Auer Roβtal Wallace A. Kern Auf dem Kampe Dave Benne Augustin ? Germany Randy & Pat Baehr Austerjost Delbrück, Westphalia Karen Osborne Averbeck Mari, Recklinghausen, NordRhein-Westfalen Fred & Lois Wessel Bach Niederhone(now Eschwege),Werra-Meissner, Hesse Bonnie Schmidt Backers Bobbie Laury Backhaus* Preussen, Hannover – Hoyel Ralph Weiland Brockhaus Badde Dave Benne Baehr New Baden, IL – Mussbach Rheinpfalz Randy & Pat Baehr Baier Darmstadt, Hesse Dianne Benz Baldauf Rebecca Splain Ballaseus* Gai(t)zuhnen, Insterburg, Ostpreussen Gordon Seyffert Ballaseyus, Ballasejus Ballaseux Marienwerder, W. Preußen Gordon Seyffert Bank Adensen, Springe, Hannover Julie Briscoe Bar Dave Benne Bar vom Hassebrock Dave Benne Baral Dave Benne Barbyer Calbe, Sachsen-Anhalt Karen Goode Barlag Hanover Judith B. O'Donnell Bartels Germany Robert Remmert Bartig Netzwalde bei Bromberg, Posen, Prueßen Gordon Seyffert Bauer Bob Bauer Baumer ? Switzerland Nancy Von Behren Baumer Spenge, -

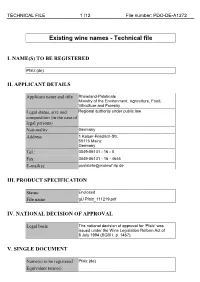

Existing Wine Names - Technical File

TECHNICAL FILE 1 /12 File number: PDO-DE-A1272 Existing wine names - Technical file I. NAME(S) TO BE REGISTERED Pfalz (de) II. APPLICANT DETAILS Applicant name and title Rhineland-Palatinate Ministry of the Environment, Agriculture, Food, Viticulture and Forestry Legal status, size and Regional authority under public law composition (in the case of legal persons) Nationality Germany Address 1 Kaiser-Friedrich-Str. 55116 Mainz Germany Tel.: 0049-06131 - 16 - 0 Fax: 0049-06131 - 16 - 4646 E-mail(s): [email protected] III. PRODUCT SPECIFICATION Status: Enclosed File name gU Pfalz_111219.pdf IV. NATIONAL DECISION OF APPROVAL Legal basis The national decision of approval for ‘Pfalz’ was issued under the Wine Legislation Reform Act of 8 July 1994 (BGBl I, p. 1467). V. SINGLE DOCUMENT Name(s) to be registered Pfalz (de) Equivalent term(s): TECHNICAL FILE 2 /12 File number: PDO-DE-A1272 Traditionally used name: No Legal basis for the Article 118s of Regulation (EC) No 1234/2007 transmission: The present technical file includes amendments(s) adopted according to: Geographical indication PDO - Protected Designation of Origin type: 1. CATEGORIES OF GRAPEVINE PRODUCTS 1. Wine 5. Quality sparkling wine 8. Semi-sparkling wine 2. DESCRIPTION OF THE WINE(S) Analytical characteristics: Description of the wine(s) 2.1. Analytical The analysis values listed below, which must be determined by means of a physical and chemical analysis in accordance with Article 26 of Regulation (EC) No 607/2009, are binding minimum values which must be present in the given wine varieties for use of the designation to be allowed: • Not less than 5.5 % actual alcoholic strength by volume for Beerenauslese etc., or 7 % actual alcoholic strength by volume for quality wine. -

Alte Gärtnerei“ (Dirmstein)

Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland Landesverband Rheinland-Pfalz e. V. Friends of the Earth Germany BUND RLP, Eyersheimer Mühle, 67256 Weisenheim am Sand Kreisgruppe Bad Dürkheim Dr. Heinz Schlapkohl An die Eyersheimer Mühle Verbandsgemeinde Grünstadt-Land 67256 Weisenheim am Sand Herrn Tolkendorf Industriestr. 11 Telefon (06353) 3318 67269 Grünstadt [email protected] 11.12.2014 Bebauungsplan „Alte Gärtnerei“ (Dirmstein) Sehr geehrter Herr Tolkendorf, sehr geehrte Damen und Herren, vielen Dank für die Übersendung der Mitwirkungsmöglichkeit bei der Erstellung des B-Plans „Alte Gärtnerei“ der Ortsgemeinde Dirmstein. Grundsätzlich befürworten wir die neue Nutzung des Geländes. Jedoch sollte bei der Planung das Gelände des Naturdenkmals „Alter Friedhof“ stärker berücksichtigt werden. Dies ist im vorliegenden Entwurf nur ganz unzureichend geschehen. Nur die Formulierungen „..darf nicht beeinträchtigt werden..“, „..dürfen keine Eingriffe vorgenommen werden“ deuten darauf hin. Diese Formulierungen sind wohl Selbstverständlichkeiten. Auf dem Gelände des Alten Friedhofs befinden sich alte, schutzwürdige Bäume (u.a Brutplätze des Pirols). Sie waren einer der Anlässe der Unterschutzstellung des Friedhofs. Die Bäume befinden sich teilweise auf der, bzw. ganz in der Nähe der Grundstücksgrenze, vor allem die beiden alten, mächtigen, noch sehr vitalen Robinien im Süden des Friedhofs. Es ist uns nicht verständlich, warum diese bei der „Bestandsaufnahme“ nicht erwähnt wurden. Wir erinnern bei dieser Gelegenheit auch daran, dass in Zusammenhang des Verkaufs eines Teils des Alten Friedhofs an die Gärtnerei vor ca. 10 Jahren schon ein Teil der in der Nähe der neuen Grenze stehenden Robinien schwer geschädigt bzw.gefällt wurden (wir hatten diese damals angezeigt). Bei der Planung des Neubaugebiets muss dafür Sorge getragen werden, dass keine zusätzlichen Verkehrssicherungspflichten bezüglich der Pflege des Friedhofs entstehen, die evtl.