Historie Budov MF ČR

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

519-7180 Fax (703) 519-7190

DEMOCRACY-2018/09/17 1 THE BROOKINGS INSTITUTION WILL DEMOCRACY WIN? THE RECURRING BATTLE BETWEEN LIBERALISM AND ITS ADVERSARIES Washington, D.C. Monday, September 17, 2018 Opening Remarks JOHN R. ALLEN President, The Brookings Institution Panel 1 STEVE INSKEEP, Moderator Host, “Morning Edition,” NPR NORMAN EISEN Senior Fellow, Governance Studies, The Brookings Institution ROBERT KAGAN Stephen & Barbara Friedman Senior Fellow, Project on International Order and Strategy The Brookings Institution Remarks WILLIAM A. GALSTON Ezra K. Zilkha Chair and Senior Fellow, Governance Studies The Brookings Institution Panel 2 LINDA WERTHEIMER, Moderator Senior National Correspondent, NPR CHARLES BLACK, JR. President, Pentad Plus LLC NORMAN EISEN Senior Fellow, Governance Studies, The Brookings Institution MARC ROBINSON Professor of English and Theater Studies, Yale University LAURENE SHERLOCK Owner, Greystone Appraisals LLC ALEXANDER TOUSSAINT Deacon * * * * * ANDERSON COURT REPORTING 500 Montgomery Street, Suite 400 Alexandria, VA 22314 Phone (703) 519-7180 Fax (703) 519-7190 DEMOCRACY-2018/09/17 2 P R O C E E D I N G S GENERAL ALLEN: Ladies and gentlemen, good morning. Welcome to Brookings. I'm John Allen; I'm the president of the Institution. You are most welcome today, and for those coming in by webcast, we welcome you as well. Today we're going to be discussing something concerning many of us at this moment in history. It's the growing tide of illiberalism, as it seems to be threatening increasingly democratic institutions and governments on both sides of the Atlantic. I think it's fair to say that we've learned that democracy is not inevitable and it needs to be understood, it needs to be nurtured, it needs to be cared for, and it needs to be guarded with great vigilance. -

The Memoirs of Field-Marshal Keitel

in the service of the reich The Memoirs of Field-Marshal Keitel Edited with an introduction and epilogue by Walter Görlitz Translated by David Irving F FOCAL POINT The Memoirs of Field-Marshal Keitel © Musterschmidt-Verlag, Göttingen, 1961 English translation by David Irving © William Kimber and Co., London, 1965 Electronic edition © Focal Point Publications, London, 2003 Library of Congress Catalog Card No. 66-14954 All rights reserved 2 Contents INTRODUCTION The Background and Career of Field-Marshal Keitel, 1882–1946 MEMOIRS 1: The Blomberg–Fritsch Crisis 2: From Austria to the End of the French Campaign 3: Prelude to the Attack on Russia 4: The Russian Campaign 5: Extracts from Keitel’s Wartime Letters to his Wife 6: The Bomb Plot of 20th July, 1944 7: The Last Days under Adolf Hitler 8: Afterthoughts EPILOGUE The Indictment Notes Index 3 Publisher’s Note The memoirs of Field-Marshal Keitel were written in manuscript in prison at Nuremberg beginning on 1st September, 1946. The original is in the posses- sion of the Keitel family. His narrative covering the years 1933 to 1938 is included in the German edi- tion, but in this English edition Keitel’s life up to 1937 is dealt with in the editor’s introduction, which contains many extracts from Keitel’s own account of those years. The translation of the mem- oirs themselves here begins with 1937, on page 36. On the other hand, some passages from the original manuscript, which were not included in the German edition, appear in this translation, as for example the description of the Munich crisis and the plan- ning discussions for the invasion of Britain. -

Operation ANTHROPOID 1941–1942

Michal BURIAN, Aleš KNÍŽEK Jiří RAJLICH, Eduard STEHLÍK Operation 1941–1942 ANTHROPOID Operation ANTHROPOID 1941–1942 ASSASSINATION ASSASSINATION Operation ANTHROPOID 1941–1942 Michal BURIAN, Aleš KNÍŽEK Jiří RAJLICH, Eduard STEHLÍK PRAGUE 2002 © Ministry of Defence of the Czech Republic – AVIS, 2002 ISBN 80-7278-158-8 To the reader: You are opening a book that tells a story of cruelty, heroism and betrayal in an original manner and without clichés. It is a story that has all the attributes of an ancient tragedy. It involves a blood-thirsty dictator, courageous avengers as well as a vile traitor. Yet an insuperable abyss separates it from ancient tragedy. The story of the assassination of the Deputy Reich Protector Reinhard Heydrich is not the work of a Greek dramatist. It is a story written by life itself. And the thousands of dead Czech patriots are real indeed. The assassination of Heydrich was undeniably the most important deed of the Czech resistance movement against the Nazi occupation, on a European-wide scale. None of the resistance movements in those other countries occupied by the Nazis managed to hit such a highly placed target. That the assassination on 27 May 1942 was an entirely exceptional event is proved by the fact that whenever I talk to my foreign colleagues about the participation of Czech soldiers in the second world war, two moments are immediately brought to mind: our pilots in Britain and the assassination. Personally I would like to stress one often-overlooked aspect relating to the assassination of Reinhard Heydrich: the co-operation of the parachutists with representatives of the local resistance movement, who were ordinary Czech people as well as members of the Nation’s Defence and the Sokol Organisations. -

7. Nationalsozialistische Herrschaft in Der Tschechoslowakei 1939-1945

7. NATIONALSOZIALISTISCHE HERRSCHAFT IN DER TSCHECHOSLOWAKEI 1939-1945 Der wechselvollen böhmischen Geschichte ist nicht allein mit Anmut und Friedfertigkeit beizukommen, grünen Hügeln, Dorfkirchen und blauen Wolken, vor allem nicht, wenn die Okkupationszeit, das Protektorat, und die Ereignisse von 1945 bis 1948, Vertreibung und Enteignung, auch die nach dem kommunistischen Putsch, zur Frage stehen. Der Patriotismus der einen wie der anderen baut seine Barrikaden und Mauern, die den Blick verstellen, und die amtlich schematischen Schwarzweißperspektiven von Schuld und Unschuld suchen sich anstelle von Tragik, Lächerlichkeit, Lüge und unerwarteter Humanität festzusetzen. Peter Demetz, Das Dorf und die Deutsche (2010) Die Tschechen im „Protektorat Böhmen und Mähren“ 777 Verfolgung, Entrechtung, Enteignung und Vertreibung der Deutschen in und aus der Tschechoslowakei waren einerseits Konsequenzen aus der nationalso- zialistischen Gewaltpolitik gegenüber Tschechen und Slowaken, andererseits Teil der alliierten Politik gegenüber Hitler-Deutschland und „den Deutschen“, die unter den Leitmotiven Kollektivschuld, Rache, Vergeltung, Kollektivstrafe und Zwangsaussiedlung stand. Darüber hinaus entwickelten die tschechischen, slowakischen und tschechoslowakischen Widerstandsorganisationen ebenso wie die tschechoslowakischen Exilorganisationen – vornehmlich in London und Moskau – eigene Strategien für die Bestrafung der Deutschen nach dem Welt- krieg, hinter denen durchaus auch alte nationale Feindbilder und Neidkomplexe sichtbar wurden, die jedenfalls bis 1918, in Ansätzen sogar bis 1848 zurück- reichten.1531 Ein Photo vom Einmarsch der Wehrmacht in Prag, das Geschichte gemacht und sich tief ins kollektive Gedächtnis der Tschechen eingegraben hat, ist das Photo von Karel Hájek. Es zeigt zwei in ihrem offenen Militärauto sitzende deutsche Soldaten vor der am Straßenrand stehenden tschechischen Bevölke- rung, die in ohnmächtiger Wut und tiefer Verzweiflung von tschechischen Ord- nungskräften zurückgehalten wird. -

Otto Christian Von Bismarck in Rom 1940-1943

Jobst C. Knigge Das Dilemma eines Diplomaten Otto Christian von Bismarck in Rom 1940-1943 Neue erweiterte Version Humboldt Universität Berlin (open access) 2013 1 2 3 4 Inhaltsverzeichnis Einleitung 6 Werdegang bis 1940 9 Die Diplomaten und der Nationalsozialismus 13 Bismarck in Italien 16 Mackensen 21 Bismarck und Ciano 24 Am Hof von Isabella 31 Bismarck und Mackensen 40 Landung in Sizilien und Sturz Mussolinis 47 Philipp von Hessen und Mafalda von Savoyen 59 Ablösung von Mackensen und Bismarck 61 Bismarck und der Widerstand 72 Bismarck und die Judenverfolgung 78 Anhänge Anhang 1: Friedrichsruh und die Weißen Busse 88 Anhang 2: Capri als gesellschaftliche Drehscheibe 96 Zusammenfassung 100 Literaturverzeichnis 109 Personenverzeichnis 114 5 Einleitung Italien war während des Zweiten Weltkriegs der wichtigste deutsche Bündnispartner. Dennoch wurde die deutsche Botschaft in Rom mit zwei mittelmäßigen Diplomaten besetzt: Botschafter Hans-Georg von Mackensen und Geschäftsträger Otto Christan Fürst von Bismarck1, dem Enkel des Eisernen Kanzlers. Gegenüber Berlin spielten die beiden preußischen Adligen wider- spruchslos die ihnen zugedachten Rollen. Angesichts der von der poli- tischen Führung zur Schau getragenen Siegeszuversicht scheuten die Diplomaten, davor zurück, die wahre, sich ständig verschlechternde politische, militärische und wirtschaftliche Lage Italiens zu schildern. Sie berichteten in einer Weise, von der sie annahmen, dass man sie von ihnen hören wollte. Den äußerst geringen eigenen Handlungs- spielraum nutzten sie nicht. Parallel und teilweise sogar im Gegensatz zu ihnen operierte in Italien noch ein Netzwerk von Personen und Organisationen, die ohne Infor- mationsaustausch direkt nach Berlin berichteten. So konnte man sich in der Machtzentrale kein wirkliches Bild von der kritischen Lage süd- lich der Alpen machen. -

23. Ein Massaker in Bozen 23

Hefte zur Bozner Stadtgeschichte, 4. Band 23. EIN MASSAKER IN BOZEN 23. EIN MASSAKER IN BOZEN Carla Giacomozzi Umschlagbild Das Bild “12. September” wurde 2009 von Alessandro Berardinelli geschaffen. Stadt Bozen / Assessorat für Kultur, Zusammenleben, Umwelt und Chancengleichheit Amt für Museen und kunsthistorische Kulturgüter Stadtarchiv 23. EIN MASSAKER IN BOZEN Carla Giacomozzi Graphischer Entwurf Studio Yes Druck Litografica Editrice Saturnia Übersetzung Helga Gurndin, Eurostudio Fotos Familie Ballerini, Familie Battaglia, Familie Berardinelli, Familie Botta, Familie Dei Grandi, Familie Di Fonzo, Familie Faggiano, Familie Gentili, Familie Marocco, Familie Pappagallo, Familie Preda, Giulia Turrina, Vittore Bocchetta, Carla Giacomozzi, Studio Yes Die geographischen Lagepläne im Kapitel 3 wurden dem Grande Atlante Stradale, Touring Club, 2006, entnommen Originalfassung in italienischer Sprache Leserinnen und Leser, die sich umfassend über die Initiativen des Stadtarchivs Bozen rund um das Thema Erinnerung informieren möchten, erfahren Näheres unter: http://www.gemeinde.bozen.it Stichwort “Kultur”, Stichwort “Projekt Geschichte und Erinnerung: das Lager Bozen” ISBN 88-901870-5-0 © 2011 Stadtarchiv Bozen Alle Rechte vorbehalten Den Müttern, den Vätern, den Witwen, den Töchtern, den Söhnen, den Angehörigen der 23. Ihnen, die vergeblich auf ihre Lieben gewartet haben, ohne sie weiterleben mussten und fern von den Gräbern weinten. C. G. INHALT Kapitel 1: „23“: KONTEXT UND RECHERCHE 13 Das Projekt „Geschichte und Erinnerung: das Lager Bozen“ -

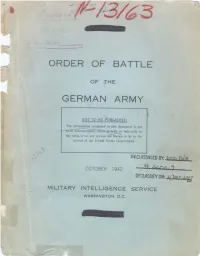

Usarmy Order of Battle GER Army Oct. 1942.Pdf

OF rTHE . , ' "... .. wti : :::. ' ;; : r ,; ,.:.. .. _ . - : , s "' ;:-:. :: :: .. , . >.. , . .,.. :K. .. ,. .. +. TABECLFCONENS TABLE OF CONTENTS Page FOREWORD iii - vi PART A - THE GERMAN HIGH COMMAND I INTRODUCTION....................... 2 II THE DEFENSE MINISTRY.................. 3 III ARMY GHQ........ 4 IV THE WAR DEPARTMENT....... 5 PART B - THE BASIC STRUCTURE I INTRODUCTION....................... 8 II THE MILITARY DISTRICT ORGANIZATION,- 8 III WAR DEPARTMENT CONTROL ............ 9 IV CONTROL OF MANPOWER . ........ 10 V CONTROL OF TRAINING.. .. ........ 11 VI SUMMARY.............. 11 VII DRAFT OF PERSON.NEL .... ..... ......... 12 VIII REPLACEMENT TRAINING UNITS: THE ORI- GINAL ALLOTMENENT.T. ...... .. 13 SUBSEQUENT DEVELOPMENTS... ........ 14 THE PRESENT ALLOTMENT..... 14 REPLACEMENT TRAINING UNITS IN OCCUPIED TERRITORY ..................... 15 XII MILITARY DISTRICTS (WEHRKREISE) . 17 XIII OCCUPIED COUNTRIES ........ 28 XIV THE THEATER OF WAR ........ "... 35 PART C - ORGANIZATIONS AND COMMANDERS I INTRODUCTION. ... ."....... 38 II ARMY GROUPS....... ....... .......... ....... 38 III ARMIES........... ................. 39 IV PANZER ARMIES .... 42 V INFANTRY CORPS.... ............. 43 VI PANZER CORPS...... "" .... .. :. .. 49 VII MOUNTAIN CORPS ... 51 VIII CORPS COMMANDS ... .......... :.. '52 IX PANZER DIVISIONS .. " . " " 55 X MOTORIZED DIVISIONS .. " 63 XI LIGHT DIVISIONS .... .............. : .. 68 XII MOUNTAIN DIVISIONS. " """ ," " """ 70 XII CAVALRY DIVISIONS.. .. ... ". ..... "s " .. 72 XIV INFANTRY DIVISIONS.. 73 XV "SICHERUNGS" -

The Residence of the Norwegian Ambassador a Czech Journey Through in Prague the 20Th Century

The Residence of the Norwegian Ambassador A Czech journey through in Prague the 20th century Due to their country’s location in the heart of Europe, only very few nations experienced the turbulent events of the 20th century with greater intensity than the Czechs. In Bohemia and Moravia, economic boom, faith in democracy and immense creativity alternated with Nazi atrocities, one-party dictatorship and Cold War stagnation. The residence of the Ambassador of the Kingdom of Norway in Prague has borne witness to all the dramatic events that have shaped, for good and for bad, both Czech and European modern history. This beautiful villa also mirrors the major changes in the relations between our two countries after World War II. The villa at No. 20 Na Zátorce Street represents a small corner of Norway in one of Central Europe’s most distinctive residential areas. This publication documents the turbulent history of this building. I would like to express my thanks to Terje B. Englund, who has mapped out and written its story. We would also like to honour the memory of the two people who built the villa. The fate of Ema and Artur Melichar must never be forgotten, not least their conviction that it makes sense to build bridges. Prague, April 2019 Robert Kvile Norwegian Ambassador to the Czech Republic Villas for the nation’s elite The city district of Bubeneč is in the northern part of Prague. This area was originally pasture land surrounding the Zátorka estate, bounded in the north by the Royal hunting ground, today’s Stromovka park, and in the south by the railway track to the small town of Buštěhrad, built in 1863. -

The Memoirs of Field-Marshal Keitel

The Memoirs of Field-Marshal Keitel Edited with an Introduction and Epilogue by WALTER GÖRLITZ Translated by David Irving First published in the United States of America in 1966 by Stein and Day/Publishers © William Kimber and Co., Limited, 1965 English translation copyright © 1965 by David Irving Classic edition Copyright © 2010 Parforce UK Ltd All rights reserved. No part of this book may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage and retrieval system, without permission in writing from the Publisher. Inquiries should be addressed by email to Permissions, [email protected]. Library of Congress Cataloging-in-Publication Data Library of Congress Catalog Card No. 66-14954 Irving, David John Cawdell, 1938– The Memoirs of Field Marshal Keitel. © Musterschmit-Verlag, Göttingen, Germany 1961 p. cm. Bibliography: p. Includes index. ISBN 978-1-872197-20-3 1. Keitel, Wilhelm, 1882– 1946. 2. Statesmen– Germany– Biography. 3. National socialists– Biography. 4. Germany– History– 1933– 1945. I. Title. DD247.K42 A313 1966 943.086´092´4– dc19 Printed in the United States of America focal point publications Windsor SL4 6QS (UK) Focal Point Classic Edition A Note by the Translator The Memoirs of Field-Marshal Keitel were written in manuscript in six weeks in the prison at Nuremberg, beginning on September 1, 1946. The original was (as of 1961) in the possession of the Keitel family. His full narrative of the years 1933 to 1938 was included in the German edition, but in this English edition Keitel’s life up to 1937 is dealt with in the editor’s introduction, which contains sufficient extracts from Keitel’s own account of those years. -

United States Army European Command, Historical Division Typescript Studies, 1945-1954

http://oac.cdlib.org/findaid/ark:/13030/tf696nb1jc No online items Register of the United States Army European Command, Historical Division Typescript Studies, 1945-1954 Hoover Institution Archives Stanford University Stanford, California 94305-6010 Phone: (650) 723-3563 Fax: (650) 725-3445 Email: [email protected] © 1999, 2012 Hoover Institution Archives. All rights reserved. 66026 1 Register of the United States Army European Command, Historical Division Typescript Studies, 1945-1954 Hoover Institution Archives Stanford University Stanford, California Contact Information Hoover Institution Archives Stanford University Stanford, California 94305-6010 Phone: (650) 723-3563 Fax: (650) 725-3445 Email: [email protected] © 1999, 2012 Hoover Institution Archives. All rights reserved. Descriptive Summary Title: United States Army European Command, Historical Division Typescript Studies, Date (inclusive): 1945-1954 Collection number: 66026 Creator: United States. Army. European Command. Historical Division Collection Size: 60 manuscript boxes(25.2 linear feet) Repository: Hoover Institution Archives Stanford, California 94305-6010 Abstract: Relates to German military operations in Europe, on the Eastern Front, and in the Mediterranean Theater, during World War II. Studies prepared by former high-ranking German Army officers for the Foreign Military Studies Program of the Historical Division, U.S. Army, Europe. Language: English. Access Collection open for research. The Hoover Institution Archives only allows access to copies of audiovisual items. To listen to sound recordings or to view videos or films during your visit, please contact the Archives at least two working days before your arrival. We will then advise you of the accessibility of the material you wish to see or hear. Please note that not all audiovisual material is immediately accessible. -

Damnatio Memoriae? Ein Gespräch Mit Frank Schirrmacher Über Das Amt Und Die Deutsche Geschichte

Daniel Koerfer Diplomatenjagd Daniel Koerfer Diplomatenjagd Joschka Fischer, seine Unabhängige Historikerkommission und Das Amt Mit einem Essay von Alfred Grosser STRAUSSEdition Für Antonia, Lara und Chiara in Dankbarkeit für ihre drei Generationen umfassende Lebensklugheit, Unterstützung und Inspiration – und natürlich Yorcki, der mit »Susi« die Welt bereiste, als dieses Buch entstand. Erste Auflage 2013 © 2013 STRAUSS Edition, Potsdam Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das des öffentlichen Vortrags sowie der Übertragung durch Rundfunk und Fernsehen, auch in Auszügen. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert, verarbeitet oder verbreitet werden. Druck und Bindung: CPI – Ebner & Spiegel, Ulm Printed in Germany ISBN 978-3-943713-15-2 Auch als eBook erhältlich: ISBN 978-3-943713-20-6 (ePUB), ISBN 978-3-943713-21-3 (Kindle) ISBN 978-3-943713-22-0 (PDF) »Es ist den Menschen allen eigen, dass sie fehlgehen.« Sophokles 7 Inhalt Einleitung ........................................................................................... 15 Damnatio memoriae oder ehrendes Gedenken? • Aufstand der Mumien • NSDAP-Mitglieder: Walter Scheel und Hans-Dietrich Genscher • Moralisch unerbittliche Nachgeborene • Egon Bahr: »Keine verbrecherische Organisation« • »Fifty Shades of Grey« Hitlers willige Diplomaten im Visier von Fischers willigen Historikern ........................................................ 25 Arroganz und Ignoranz der späten Geburt • Bernhard Schlink: »Kultur des Denunziatorischen« -

„V Etapě Po Únoru Byla Lidová Moc Rozšířena Na Úsek Spravedlnosti A

VYDÁVÁ INSTITUT VZDĚLÁVÁNÍ – KABINET DOKUMENTACE A HISTORIE VS ČR 1/2011 ÚNOR 1948 A JEHO DOPAD NA SBOR UNIFORMOVANÉ VĚZEŇSKÉ STRÁŽE Ondřej Hladík Příslušníci SVS při odhalování pamětní desky v plzeňské věznici 19. května 1946 (foto: Archiv Věznice Plzeň) „V etapě po únoru byla lidová moc rozšířena na úsek spravedlnosti a postupně rozbit a odstraněn byrokratický měšťácký soudní aparát a zařazeny nové kádry na vedoucí místa “. 1 Zásadním významem událostí února roku 1948 a jeho dopadem na české vězeňství se zabývala již celá řada studií. Avšak jejich autoři akcentovali především 1 Národní archiv Praha (NA Praha), f. Klosův archiv, sv. 148-168, Výsledky IX. sjezdu KSČ a směrný plán ministerstva spravedlnosti. 2 celkovou sovětizaci systému spojenou s perzekucí odpůrců nového lidově- demokratického zřízení, kteří byli buďto přímo fyzicky likvidováni nebo alespoň na dlouhá léta izolováni ve věznicích a pracovních táborech. Stranou badatelského zájmu dosud stojí postih tehdejších zaměstnanců a příslušníků Sboru uniformované vězeňské stráže (SVS), z nichž nejeden získával praxi v předválečné atmosféře rozvoje odbornosti. Ve stínu jistě tragických osudů tehdejších politických vězňů proto zůstávají neradostné příběhy lidí, pro něž tyto události znamenaly konec kariéry, často doprovázené zhroucením dosavadních představ o budoucím životě. Navíc nejeden z nich nemusel ani splňovat předpoklady, které by ho zařadily mezi politicky nespolehlivé nebo vůči novému režimu vyloženě nepřátelské osoby. Nezřídka stačily osobní spory či antipatie k představitelům nových mocenských struktur, což ve svém důsledku vedlo k vyřizování starých účtu z pozice síly. Jak ale probíhaly personálně-organizační změny v SVS po převzetí moci komunistickou stranou? Období let 1948 až 1950, jímž se budou následující řádky zabývat, je možné rozdělit do dvou etap.