Vestnik Online 2(37)2017.Pdf

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Papers Published And/Or Accepted for Publication in 2018-2019 (List Incomplete)

Papers published and/or accepted for publication in 2018-2019 (list incomplete) Allington, G. R. H., Fernandez-Gimenez M. E., Chen Belt (ADB). In: (G Gutman, J Chen, GM Henebry, J, and Brown and D G 2018: Combining M Kappas, eds.) Landscape Dynamics across participatory scenario planning and systems Drylands of Greater Central Asia: People, modeling to identify drivers of future sustainability Societies and Ecosystems. Springer. Chapter 10. on the Mongolian Plateau. Ecology and Chen Y, Tao Y, Cheng Y, Ju W, Ye J, Hickler T, Liao Society 23(2):9. C, Feng L and Ruan H 2018: Great uncertainties https://doi.org/10.5751/ES-10034-230209 in modeling grazing impact on carbon An S, Chen X, Zhang XY, Yan D and Henebry GM sequestration: a multi-model inter-comparison in 2018. An exploration of terrain effects on land temperate Eurasian Steppe Environ. Res. surface phenology across the Qinghai-Tibetan Lett. 13 075005 Plateau using Landsat ETM+ and OLI Chen Y, Fei X, Groisman P, Sun Z, Zhang J, and Qin data Remote Sensing 10(7):1069. Z, 2019: Contrasting policy shifts influence the https://doi.org/10.3390/rs10071069 pattern of vegetation production and C Bastos A , Peregon A, Gani ÉA, Khudyaev S, Yue C, sequestration over pasture systems: a regional- Li W, Gouveia CM and Ciais P 2018 Influence of scale comparison in Temperate Eurasian Steppe. high-latitude warming and land-use changes in the Agricultural Systems, Accepted. early 20th century northern Eurasian CO2 sink Deppermann A, Balkovič J, Bundle S-C, di Fulvio F, Environ. Res. -

Roll of Successful Examinees in the CRIMINOLOGIST LICENSURE EXAMINATION Held on SEPTEMBER 21, 2009 & FF

Roll of Successful Examinees in the CRIMINOLOGIST LICENSURE EXAMINATION Held on SEPTEMBER 21, 2009 & FF. DAYS Page: 2 of 102 Released on OCTOBER 6, 2009 Seq. No. N a m e 1 ABACA, DARWIN MANLAVI 2 ABACSA, DONA PANOPIO 3 ABAD, ANACLETO ACASIO 4 ABAD, DIRIELYN PADRIQUE 5 ABAD, FREDERICK EDROSO 6 ABAD, JASMIN PANER 7 ABAD, JOHN JAYSON VILLAS 8 ABAD, RAYMUND MANGULTONG 9 ABADESA, GARRY ARIAS 10 ABALOS, ROLLY JESON TAN 11 ABAN, EMMANUEL OPEMA 12 ABANA, DIVINA CABIT 13 ABANCO, ELMER JR FRANCISCO 14 ABANES, ANTONIO SALAZAR 15 ABANES, MARY JOY SERRADA 16 ABAO, JOHN MICHAEL FAJARDO 17 ABAO, JUNE NIL SALVADOR 18 ABARQUEZ, EDITH DE GUZMAN 19 ABAS, JOHN REY SACLAO 20 ABASTILLAS, ARLEN TOLENTINO 21 ABAT, MARK LESTER SANGALANG 22 ABAYA, HELBERT BUQUING 23 ABAÑO, JAY ESCOLANO 24 ABDULCARIL, NORIE JANE QUIROZ 25 ABDULLA, IDRIS DEXTER LOY MATURAN 26 ABDURAHIM, NASRI WAHAB 27 ABEL, HELEN LAGUA 28 ABEL, NATANIEL REGONDOLA 29 ABELARDE, JAQUELINE DELARMINO 30 ABELARDE, MANILYN REPEDRO 31 ABELITA, JENNIFER SOLIS 32 ABELLA, CRISTOPHER BICERA 33 ABELLA, ERIC TAN 34 ABELLA, EUGENIO CAIRO 35 ABELLA, FREDIERIC BERNAL 36 ABELLANA, FEL TIROL 37 ABELLANA, HERNANI JR ESTIPONA 38 ABELLANA, JESS NIÑO BORRA 39 ABELLANOSA, JEFFREY ABRAGAN 40 ABENA, JONNEL ARELLANO 41 ABENDANIO, VON DAREN ALUZAN 42 ABENDAÑO, RYAN BERGONIO 43 ABENES, ANDRE GREGORIO SABADO 44 ABES, ELIZABETH MAZO 45 ABIAD, FRANCIS JOYMER RODRIGUEZ 46 ABIDAL, ADRIAN ADUSAN 47 ABIQUE, ANGELITO ABRINA 48 ABIQUE, MORELIO JR CABALLERO 49 ABIVA, VICTOR SULQUIANO 50 ABLASA, ELFRED MAYAMNES Roll of Successful Examinees in the CRIMINOLOGIST LICENSURE EXAMINATION Held on SEPTEMBER 21, 2009 & FF. -

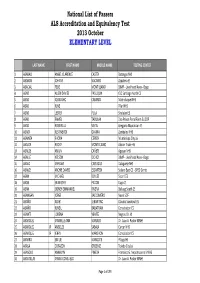

2013 El Oct for Web.Xlsx

National List of Passers ALS Accreditation and Equivalency Test 2013 October ELEMENTARY LEVEL LAST NAME FIRST NAME MIDDLE NAME TESTING CENTER 1 ABABAO ANGEL CLARENCE CASTEN Batangas NHS 2 ABABON JOHNNY NACARIO Zapatera ES 3 ABACIAL PEJIE MONTILLANO BJMP - Livelihood Area - Bogo 4 ABAD ALLEN DAVIES PASUQUIN CLC Santiago North CS 5 ABAD JOANA JHO CABARDA Marinduque NHS 6 ABAD JUNE Pilar NHS 7 ABAD LESTER PULA Sindalan ES 8 ABAD RAMEL TADULAN Dvo Prison Penal Farm BUCOR 9 ABAD ROSEVILLA VISTAL Gregorio Maoralizon ES 10 ABADA JUSTINE ROI GAVINA Zambales NHS 11 ABAINZA RHODA CEPEDA Muntinlupa City Jail 12 ABAJON ROCKY MONTECALBO Aloran Trade HS 13 ABALDE ANJUN CAÑETE Agusan NHS 14 ABALLE NELSON DICHOS BJMP - Livelihood Area - Bogo 15 ABALO MERIAM CARIAGGA Dalaguete NHS 16 ABALOS ARCHIE DAVED ESCARTEN Solano East CS - SPED Center 17 ABAN MICHAEL BOYLES Sison CES 18 ABAN SELBESTER PADON Cuyo CS 19 ABAN SIDNEY EMMANUEL RIVERA Baliuag South CS 20 ABANGAN JORGE BALDOMERO Naval SOF 21 ABAÑO JULIET LEBANTINO Claudio Sandoval ES 22 ABAÑO JUNEIL BABATUAN Consolacion CS 23 ABANTE LORENA YBAÑEZ Negros Or. HS 24 ABARQUEZ MARIELLE ANN MANALO Dr. Juan A. Pastor MNHS 25 ABARQUEZ JR ANGELES SABALA Carcar NHS 26 ABARQUEZ JR JERRY MAROHOM Consolacion CS 27 ABARRO EMILIE MARGOTE Pitogo HS 28 ABASA CORAZON ORDENIZ Toledo City Jail 29 ABASOLO ANNALYN PINEDA Francisco G. Nepomuceno MNHS 30 ABASTILLAS MARIA CONSUELO Dr. Juan A. Pastor MNHS Page 1 of 199 LAST NAME FIRST NAME MIDDLE NAME TESTING CENTER 1 ABABAO ANGEL CLARENCE CASTEN Batangas NHS 2 ABABON JOHNNY NACARIO Zapatera ES 3 ABACIAL PEJIE MONTILLANO BJMP - Livelihood Area - Bogo 4 ABAD ALLEN DAVIES PASUQUIN CLC Santiago North CS 5 ABAD JOANA JHO CABARDA Marinduque NHS 6 ABAD JUNE Pilar NHS 7 ABAD LESTER PULA Sindalan ES 31 ABAY RICKY RAS Baliuag South CS 32 ABAY-ABAY ROCELIA BASENSE Sta. -

Peoples, Identities and Regions. Spain, Russia and the Challenges of the Multi-Ethnic State

Institute Ethnology and Anthropology Russian Academy of Sciences Peoples, Identities and Regions. Spain, Russia and the Challenges of the Multi-Ethnic State Moscow 2015 ББК 63.5 УДК 394+312+316 P41 Peoples, Identities and Regions. Spain, Russia and the Challenges of the Multi-Ethnic State / P41 edited by Marina Martynova, David Peterson, Ro- man Ignatiev & Nerea Madariaga. Moscow: IEA RAS, 2015. – 377 p. ISBN 978-5-4211-0136-9 This book marks the beginning of a new phase in what we hope will be a fruitful collaboration between the Institute Ethnology and Anthropology Russian Academy of Science and the University of the Basque Country. Researchers from both Spain and Russia, representing a series of scientific schools each with its own methods and concepts – among them anthropologists, political scien- tists, historians and literary critics-, came to the decision to prepare a collective volume exploring a series of vital issues concerning state policy in complex societies, examining different identitarian characteristics, and reflecting on the difficulty of preserving regional cultures. Though the two countries clearly have their differences – political, economic and social –, we believe that the compar- ative methodology and the debates it leads to are valid and indeed important not just at a theoretical level, but also in practical terms. The decision to publish the volume in English is precisely to enable us to overcome any linguistic barriers there might be between Russian and Spanish academics, whilst simultaneously making these studies accessible to a much wider audience, since the realities be- hind many of the themes touched upon in this volume are relevant in many other parts of the globe beyond our two countries. -

Genesis of Organomineral Deposits in Lakes of the Central Part of the Baraba Lowland (South of West Siberia)1

Russian Geology and Geophysics © 2019, V.S. Sobolev IGM, Siberian Branch of the RAS Vol. 60, No. 9, pp. 978–989, 2019 DOI:10.15372/RGG2019093 Geologiya i Geofizika Genesis of Organomineral Deposits in Lakes of the Central Part of the Baraba Lowland (South of West Siberia)1 V.D. Strakhovenkoa,b, , E.A. Ovdinaa,b, G.I. Malova,b, N.I. Yermolaevac, E.Yu. Zarubinac, O.P. Tarand,e, V.V. Boltenkove a V.S. Sobolev Institute of Geology and Mineralogy, Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences, pr. Akademika Koptyuga 3, Novosibirsk, 630090, Russia b Novosibirsk State University, ul. Pirogova 2, Novosibirsk, 630090, Russia c Institute for Water and Environmental Problems, Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences, ul. Molodezhnaya 1, Barnaul, 656038, Russia d Institute of Chemistry and Chemical Technology, Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences, ul. K. Marksa 42, Krasnoyarsk, 660649, Russia e G.K. Boreskov Institute of Catalysis, Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences, pr. Akademika Lavrent’eva 5, Novosibirsk, 630090, Russia Received 2 July 2018; received in revised form 3 December 2018; accepted 5 February 2019 Abstract—A quantitative assessment of the fractionation of elements during sedimentation is made based on long-term comprehensive studies with the participation of geochemists, hydrobiologists, soil scientists, and chemists. Analytical studies of the chemical composition of water, soil, bottom sediments, and biota were carried out at the Center for Collective Use of Scientific Equipment for Multielement and Isotope Studies and at the Institute of Catalysis, Novosibirsk. Based on a mineralogical and geochemical approach, we chose lakes with different types of biogenetic formation and different classes of organomineral sediments and performed detailed studies of the relationship between the organic and mineral parts of the sediments. -

ALTAI SPECIAL on the Trail of Silk Route: Pilgrimage to Sumeru, Altai K

ISSN 0971-9318 HIMALAYAN AND CENTRAL ASIAN STUDIES (JOURNAL OF HIMALAYAN RESEARCH AND CULTURAL FOUNDATION) NGO in Special Consultative Status with ECOSOC, United Nations Vol. 18 Nos. 3-4 July-December 2014 ALTAI SPECIAL On the Trail of Silk Route: Pilgrimage to Sumeru, Altai K. Warikoo Eurasian Philosophy of Culture: The Principles of Formation M. Yu. Shishin Altai as a Centre of Eurasian Cooperation A.V. Ivanov, I.V. Fotieva and A.V. Kremneva Altai – A Source of Spiritual Ecology as a Norm of Eurasian Civilization D.I.Mamyev Modeling the Concept “Altai” O.A. Staroseletz and N.N. Simonova The Phenomenon Altai in the System of World Culture E.I. Balakina and E.E. Balakina Altai as One of the Poles of Energy of the Geo-Cultural Phenomenon “Altai-Himalayas” I.A. Zhernosenko Altaian and Central Asian Beliefs about Sumeru Alfred Poznyakov Cross Border Tourism in Altai Mountain Region A.N. Dunets HIMALAYAN AND CENTRAL ASIAN STUDIES Editor : K. WARIKOO Guest Associate Editor : I.A. ZHERNOSENKO © Himalayan Research and Cultural Foundation, New Delhi. * All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted by any means, electrical, mechanical or otherwise without first seeking the written permission of the publisher or due acknowledgement. * The views expressed in this Journal are those of the authors and do not necessarily represent the opinions or policies of the Himalayan Research and Cultural Foundation. SUBSCRIPTION IN INDIA Single Copy (Individual) : Rs. 500.00 Annual (Individual) -

Na Umayan Cristian Ad Langit

Na Umayan Cristian Ad Langit The ~ourn& of Christian to Heaven Summer lnstltuto of Linguistics-Phillppints, Inc. Translators 1981 'Publlshm Published in cooperation with * Bureau of Elementary Education and Institute of National Language of the Ministry of Education and Culture Manila, Philippines Additional copies of this publication may be obtained from: TCP Box 423 . Greenhills, Metro Manila Translated be permission from PICTORIAL PILGRIM'S PROGRESS by John Bunyan. Copyright 1960, Moody Press, Moody Bible Institute of Chicago. ~il~rim'sProgress in Southern Kalinga 54.28-681-4.38C 54.150P-816059B Printed in the Philippines PAUNANG SALITA Ang isang katangiang masasabi tungkol sa pilipinas ay ang pagkakaroon nito ng iba't ibang pangkat etniko na nag-aangkin ng kani-kanilang wikang katutubo. Gayon man, ito'y hindi naging balakid sa pag-unlad ng bansa, bagkus nagpatibay pa nga sa pagbubuklod at pagkakaisa ng mga mamamayan tungo sa pagkakaroon ng isang diwang panlahat. Ang aklat na ito ay isa sa serye ng ganitong uri ng mga babasahing inihahanda para sa higit na ikalilinang ng mga kaalaman, kakayahan, kasanayan, pagpapahalaga at pagmamahal sa sariling wika ng mga mag-aaral. Sinikap na malakipan ang aklat ng mga paksang inaaakalang magdudulot ng malaki at makabuluhang kapakinabangan sa mga gagamit nito. Sa paghahanda ng mga ito'y isinaalang-alang ang mga pangkalahatang layunin ng bansa. Isinaalang-alang din ang mga pangkasalukuyang pangangailangan ng mga mag-aaral ;a pagpapalawak at pagpapayaman ng kanilang talasalitaan, paglinang ng kakayahang gumamit ng wikang gamitin at wastong pagsulat nito. May inilakip ding mga pagsasanay na inaakalang makatutulong sa mabisang pag-aaral ng wika. -

Archaeology, Ethnology & Anthropology of Eurasia

SIBERIAN BRANCH OF THE RUSSIAN ACADEMY OF SCIENCES INSTITUTE OF ARCHAEOLOGY AND ETHNOGRAPHY ARCHAEOLOGY, ETHNOLOGY & ANTHROPOLOGY OF EURASIA Number 1 (25) 2006 Published in Russian and English CONTENTS PALEOENVIRONMENT. THE STONE AGE 2 A.P. Derevianko. The Lower Paleolithic Small Tool Industry in Eurasia: Migration or Convergent Evolution? 33 S.V. Leshchinskiy. Lugovskoye: Environment, Taphonomy, and Origin of a Paleofaunal Site 41 V.N. Zenin, S.V. Leshchinskiy, K.V. Zolotarev, P.M. Grootes, and M.-J. Nadeau. Lugovskoe: Geoarchaeology and Culture of a Paleolithic Site 54 S.V. Leshchinskiy, E.N. Maschenko, E.A. Ponomareva, L.A. Orlova, E.M. Burkanova, V.A. Konovalova. I.I. Teterina, and K.M. Gevlya. Multidisciplinary Paleontological and Stratigraphic Studies at Lugovskoe (2002 – 2004) THE NEOLITHIC 70 V.A. Zakh. Periodization of the Neolithic in the Tobol-Ishim Forest Zone THE METAL AGES AND MEDIEVAL PERIOD 84 Yu.F. Kiryushin, P.V. Volkov, and K.Yu. Kiryushin. A Plate with an Anthropomorphous Representation from Tytkesken-2: Chronological and Technological Aspects of the Torgazhak Tradition in the Altai-Sayan Highland 89 Yu.Yu. Shevchenko. Lower Levels of the Ilinsk Underground Monastery in Chernigov, Hegumens of the Monastery, and the “Jerusalem Trace” in Cave Architecture DISCUSSION ISSUES IN THE STUDY OF PREHISTORIC ART 110 O.V. Kovaleva. Petroglyphs of the Barsuchy Log Mound ETHNOLOGY 117 G.P. Vizgalov, S.G. Parkhimovich, T.N. Glushkova, E.V. Kireyeva, and A.V. Sutula. Early 17th-Century Textiles from Mangazea PHOTOETHNOGRAPHY THE NORTHWESTERN ALTAI: FOUR SEASONS 132 Winter. History of the Turata Kazakhs ANTHROPOLOGY 145 V.G. Moiseyev. -

Himalayan and Central Asian Studies

ISSN 0971-9318 HIMALAYAN AND CENTRAL ASIAN STUDIES (JOURNAL OF HIMALAYAN RESEARCH AND CULTURAL FOUNDATION) NGO in Special Consultative Status with ECOSOC, United Nations Vol. 18 Nos. 3-4 July-December 2014 ALTAI SPECIAL On the Trail of Silk Route: Pilgrimage to Sumeru, Altai K. Warikoo Eurasian Philosophy of Culture: The Principles of Formation M. Yu. Shishin Altai as a Centre of Eurasian Cooperation A.V. Ivanov, I.V. Fotieva and A.V. Kremneva Altai – A Source of Spiritual Ecology as a Norm of Eurasian Civilization D.I.Mamyev Modeling the Concept “Altai” O.A. Staroseletz and N.N. Simonova The Phenomenon Altai in the System of World Culture E.I. Balakina and E.E. Balakina Altai as One of the Poles of Energy of the Geo-Cultural Phenomenon “Altai-Himalayas” I.A. Zhernosenko Altaian and Central Asian Beliefs about Sumeru Alfred Poznyakov Cross Border Tourism in Altai Mountain Region A.N. Dunets HIMALAYAN AND CENTRAL ASIAN STUDIES Editor : K. WARIKOO Guest Associate Editor : I.A. ZHERNOSENKO © Himalayan Research and Cultural Foundation, New Delhi. * All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted by any means, electrical, mechanical or otherwise without first seeking the written permission of the publisher or due acknowledgement. * The views expressed in this Journal are those of the authors and do not necessarily represent the opinions or policies of the Himalayan Research and Cultural Foundation. SUBSCRIPTION IN INDIA Single Copy (Individual) : Rs. 500.00 Annual (Individual) -

Roll of Successful Examinees in the CRIMINOLOGIST LICENSURE EXAMINATION - All Regions Held on OCTOBER 28, 2016 & FF

Roll of Successful Examinees in the CRIMINOLOGIST LICENSURE EXAMINATION - All Regions Held on OCTOBER 28, 2016 & FF. DAYS Page: 2 of 220 Released on DECEMBER 7, 2016 Seq. No. N a m e 1 ABA, KHRISTINE MAGSOMBOL 2 ABABA, YOLLY MHAR LAPITAN 3 ABAD, ANGEL BRILLO 4 ABAD, BABY GLETH DASMARIÑAS 5 ABAD, FHELIP CLEO VILLALUNA 6 ABAD, JOCEL BLANZA 7 ABAD, LEENARD ASUNCION 8 ABAD, REYLAND CASILANG 9 ABAD, RUBYLYN LUGA 10 ABADA, MAY GIELYN FUENTES 11 ABADAY, LEO JR LAGUMBAY 12 ABADIES, JEZREEL POLIRAN 13 ABADIES, RUEL VILLAFLOR 14 ABAIGAR, JENILYN MABAG 15 ABAIRO, NICOMEDES REYES 16 ABAJA, MARWIN MALAZA 17 ABALDE, AL-RAFFY SEGERIL 18 ABALLA, JAYSON PONTANARES 19 ABALLE, ALMIEL JHON CALPOPORO 20 ABALLE, FELIXBERTO III ANDO 21 ABALOS, DIOSDADO JR VERANA 22 ABALOS, GLAIZA ROSE SULTAN 23 ABALOS, JESSA BURANDAY 24 ABALOS, JUN ANTERO REYES 25 ABALOS, MARICEL GUYO 26 ABALOS, MYLA GARCIA 27 ABALOS, RICHARD SALIBAD 28 ABALOS, VIVENCIO VERDADERO 29 ABAMONGA, JERVIN SAMARITA 30 ABAN, BASELIO JR BULAN 31 ABAN, JAN RAY ESPADA 32 ABAN, RICKMAN PABLICO 33 ABANIL, ARGINE ALUMBRO 34 ABANTE, ADRIANE PALAGANAS 35 ABANTO, ERICK ALEMANIA 36 ABANTO, RAFBY ESTIBAL 37 ABAO, KIMUEL PANIT 38 ABAOAG, DEXTER SAGUDANG 39 ABAPO, DEFCE PEDRONA 40 ABARIENTOS, NOEL MARTIJA 41 ABARING, ERWIN FERNANDO 42 ABAROA, JOE MARIE MARCELINO 43 ABARRACOSO, ADRIAN ESPIRITU 44 ABARRACOSO, RUBIE FLORENCE ANN ESPIRITU 45 ABAS, NOBBY RICH CEROJALES 46 ABASOLO, OXFORD KENT OGUIMAS 47 ABAWAG, ROGIEMARK BACOY 48 ABAYAN, CYRIL RAMASTA 49 ABAYON, MA CRESILDA GENTO 50 ABBACAN, ANTHONY MALECDAN Roll of Successful Examinees in the CRIMINOLOGIST LICENSURE EXAMINATION - All Regions Held on OCTOBER 28, 2016 & FF. -

Department of the Treasury Office of Foreign Assets Control

Thursday, July 1, 2010 Part III Department of the Treasury Office of Foreign Assets Control 31 CFR Chapter V Alphabetical Listing of Blocked Persons, Blocked Vessels, Specially Designated Nationals, Specially Designated Terrorists, Specially Designated Global Terrorists, Foreign Terrorist Organizations, and Specially Designated Narcotics Traffickers; Final Rule VerDate Mar<15>2010 16:15 Jun 30, 2010 Jkt 220001 PO 00000 Frm 00001 Fmt 4717 Sfmt 4717 E:\FR\FM\01JYR2.SGM 01JYR2 mstockstill on DSKH9S0YB1PROD with RULES2 38212 Federal Register / Vol. 75, No. 126 / Thursday, July 1, 2010 / Rules and Regulations DEPARTMENT OF THE TREASURY persons, blocked vessels, specially Register and the most recent version of designated nationals, specially the SDN List posted on OFAC’s Web site Office of Foreign Assets Control designated terrorists, specially for updated information on designations designated global terrorists, foreign and blocking actions before engaging in 31 CFR Chapter V terrorist organizations, and specially transactions that may be prohibited by designated narcotics traffickers whose the economic sanctions programs Alphabetical Listing of Blocked property and interests in property are administered by OFAC. Please note that Persons, Blocked Vessels, Specially blocked pursuant to the various some OFAC sanctions programs prohibit Designated Nationals, Specially economic sanctions programs transactions involving persons and Designated Terrorists, Specially administered by the Department of the vessels not identified on Appendix A to Designated Global Terrorists, Foreign Treasury’s Office of Foreign Assets 31 CFR chapter V or other lists provided Terrorist Organizations, and Specially Control (‘‘OFAC’’). OFAC is hereby by OFAC. Designated Narcotics Traffickers amending and republishing Appendix A This amendment reflects the names of AGENCY: Office of Foreign Assets in its entirety to include or delete, as persons and vessels identified on Control, Treasury. -

Arid Ecosystems" on the Main Trends of Research and Organization of Scientific Work on the Problem of Combat Against 1995 1 1 Z.G

Year Vol N Authors Title 1995 1 1 V.E. Sokolov, Z.G. Zalibekov About journal "Arid ecosystems" On the main trends of research and organization of scientific work on the problem of combat against 1995 1 1 Z.G. Zalibekov desertification 1995 1 1 V.M. Neronov Biodiversity of desert ecosystems (proposals for the International program of scientific studies) 1995 1 1 Olga A. Lachko, Oleg A. Lachko Phytoecolgical conceptions and principles in the combat against desertification Irrigational desertification and environmental destabilization as elements of ecological influence of 1995 1 1 V.S. Zaietaev irrigation in arid zones 1995 1 1 E.S. Pavlovskyi, V.I. Petrov Problems of agrobiological development of desert lands in Pricaspyi Prognosis of Kalmykiya Black Lands broken sands dynamics according to the instructing succession of 1995 1 1 B.V. Vinogradov, AN. Kapstov, K.N. Kulik aerocosmic photographs V.M. Kharchenko, Z.M. Sankueva, S.V. Veselova, 1995 1 1 Desertification processes in Kalmykiya in conditions of the changing Caspian sea regime M.N. Shipitsin , G.O. Suslyeakova, V.P. Rojentsev 1995 1 1 B.N. Mozhaev The Earth crust resent influence on desertification processes (by remote sensing data) 1995 1 1 V.P. Zvolinskyi, B.A. Zimovets, Y.V. Petruk Scientific maintenance of Pricaspisky Regions : arid agriculture and tasks for future 1995 1 1 L.N. Tashninova, A.P. Bogun Kalmykiya Red Book of soils and ecosystems Coordinating Conference on the Problem of the Struggle Against Desertification in Southern Russia. 1995 1 1 G.G. Gamzatov, N.I. Reznikov, G.N. Gasanov Resolution of Conference.