Pierre-Simon Fournier Typographe Absolu, Typographe Accompli?

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Century 100 Years of Type in Design

Bauhaus Linotype Charlotte News 702 Bookman Gilgamesh Revival 555 Latin Extra Bodoni Busorama Americana Heavy Zapfino Four Bold Italic Bold Book Italic Condensed Twelve Extra Bold Plain Plain News 701 News 706 Swiss 721 Newspaper Pi Bodoni Humana Revue Libra Century 751 Boberia Arriba Italic Bold Black No.2 Bold Italic Sans No. 2 Bold Semibold Geometric Charlotte Humanist Modern Century Golden Ribbon 131 Kallos Claude Sans Latin 725 Aurora 212 Sans Bold 531 Ultra No. 20 Expanded Cockerel Bold Italic Italic Black Italic Univers 45 Swiss 721 Tannarin Spirit Helvetica Futura Black Robotik Weidemann Tannarin Life Italic Bailey Sans Oblique Heavy Italic SC Bold Olbique Univers Black Swiss 721 Symbol Swiss 924 Charlotte DIN Next Pro Romana Tiffany Flemish Edwardian Balloon Extended Bold Monospaced Book Italic Condensed Script Script Light Plain Medium News 701 Swiss 721 Binary Symbol Charlotte Sans Green Plain Romic Isbell Figural Lapidary 333 Bank Gothic Bold Medium Proportional Book Plain Light Plain Book Bauhaus Freeform 721 Charlotte Sans Tropica Script Cheltenham Humana Sans Script 12 Pitch Century 731 Fenice Empire Baskerville Bold Bold Medium Plain Bold Bold Italic Bold No.2 Bauhaus Charlotte Sans Swiss 721 Typados Claude Sans Humanist 531 Seagull Courier 10 Lucia Humana Sans Bauer Bodoni Demi Bold Black Bold Italic Pitch Light Lydian Claude Sans Italian Universal Figural Bold Hadriano Shotgun Crillee Italic Pioneer Fry’s Bell Centennial Garamond Math 1 Baskerville Bauhaus Demian Zapf Modern 735 Humanist 970 Impuls Skylark Davida Mister -

Essential Chomsky

CURRENT AFFAIRS $19.95 U.S. CHOMSKY IS ONE OF A SMALL BAND OF NOAM INDIVIDUALS FIGHTING A WHOLE INDUSTRY. AND CHOMSKY THAT MAKES HIM NOT ONLY BRILLIANT, BUT HEROIC. NOAM CHOMSKY —ARUNDHATI ROY EDITED BY ANTHONY ARNOVE THEESSENTIAL C Noam Chomsky is one of the most significant Better than anyone else now writing, challengers of unjust power and delusions; Chomsky combines indignation with he goes against every assumption about insight, erudition with moral passion. American altruism and humanitarianism. That is a difficult achievement, —EDWARD W. SAID and an encouraging one. THE —IN THESE TIMES For nearly thirty years now, Noam Chomsky has parsed the main proposition One of the West’s most influential of American power—what they do is intellectuals in the cause of peace. aggression, what we do upholds freedom— —THE INDEPENDENT with encyclopedic attention to detail and an unflagging sense of outrage. Chomsky is a global phenomenon . —UTNE READER perhaps the most widely read voice on foreign policy on the planet. ESSENTIAL [Chomsky] continues to challenge our —THE NEW YORK TIMES BOOK REVIEW assumptions long after other critics have gone to bed. He has become the foremost Chomsky’s fierce talent proves once gadfly of our national conscience. more that human beings are not —CHRISTOPHER LEHMANN-HAUPT, condemned to become commodities. THE NEW YORK TIMES —EDUARDO GALEANO HO NE OF THE WORLD’S most prominent NOAM CHOMSKY is Institute Professor of lin- Opublic intellectuals, Noam Chomsky has, in guistics at MIT and the author of numerous more than fifty years of writing on politics, phi- books, including For Reasons of State, American losophy, and language, revolutionized modern Power and the New Mandarins, Understanding linguistics and established himself as one of Power, The Chomsky-Foucault Debate: On Human the most original and wide-ranging political and Nature, On Language, Objectivity and Liberal social critics of our time. -

Adobe Font Folio Opentype Edition 2003

Adobe Font Folio OpenType Edition 2003 The Adobe Folio 9.0 containing PostScript Type 1 fonts was replaced in 2003 by the Adobe Folio OpenType Edition ("Adobe Folio 10") containing 486 OpenType font families totaling 2209 font styles (regular, bold, italic, etc.). Adobe no longer sells PostScript Type 1 fonts and now sells OpenType fonts. OpenType fonts permit of encrypting and embedding hidden private buyer data (postal address, email address, bank account number, credit card number etc.). Embedding of your private data is now also customary with old PS Type 1 fonts, but here you can detect more easily your hidden private data. For an example of embedded private data see http://www.sanskritweb.net/forgers/lino17.pdf showing both encrypted and unencrypted private data. If you are connected to the internet, it is easy for online shops to spy out your private data by reading the fonts installed on your computer. In this way, Adobe and other online shops also obtain email addresses for spamming purposes. Therefore it is recommended to avoid buying fonts from Adobe, Linotype, Monotype etc., if you use a computer that is connected to the internet. See also Prof. Luc Devroye's notes on Adobe Store Security Breach spam emails at this site http://cgm.cs.mcgill.ca/~luc/legal.html Note 1: 80% of the fonts contained in the "Adobe" FontFolio CD are non-Adobe fonts by ITC, Linotype, and others. Note 2: Most of these "Adobe" fonts do not permit of "editing embedding" so that these fonts are practically useless. Despite these serious disadvantages, the Adobe Folio OpenType Edition retails presently (March 2005) at US$8,999.00. -

SY*T*K Ffiptrxt&

SY*T*K ffiPTRXT& POEMS BY Swsan Elizabeth Howe STONtr SPIRITS Redd Center Publications Stone Spirits W Swsan Elizabeth Howe The Charles Redd Center for Western Studies Brigham Young University Provo, Utah 1997 Charles Redd Publications are made possible Hy a grant from Charles Redd. This grant served as the basis for the establishment of the Charles Redd Cenier for Western Studies at Brigham Young University. Center editor: William A. Wilson Cowr photograph courtesy of Aaron Coldenberg lWild Earth Images LiBRARY OF CONGRESS CATALOGING-IN-PUBLICATION DATA Howe, Susan, r949- Stone spirits / Susan trlizabeth Howe. {, p. cm. - (Redd Center publications) rseN r-56o85 -rc7-4 (pbk. : alk. paper) I. Title. II. Series. rs3558.o8935s76 ry97 8n'.54-oczr 97-4874 cIP @ry97 by Charles Redd Center for Western Studies, Brigham Young Universif'. A11 rights reserved. First printing, r997. Printed in the United States of America. Distributed by Signature Books, 564 West 4oo North, Salt Lake City, Utah 84116 Author's acknowledgments appear on page 70. FOR MY PARENTS, Maralyne Haskell Howe and Elliot Castleton Howe Table of Contents Foreword, by Edward A. Ceary ix I. THE WORLD IS HARSH, NOT OF YOUR MAKING Things in the Night Sky 4 ArchAngel 5 The Wisdom of the Pyrotechnician 7 Flying at Night g Feeding rl Alternatives to Winter ry The Paleontologist with an Ear Infection ry Tiger trating a European 6 NorAm I Who I Was Then t7 t Lessons of Erosion rB II. THE BLUES OUT THERE Mountains Behind Her 20 Summer Days, A Painting by Georgia O'Keeffe 22 The Stolen Television Set 23 In the Cemetery, Studying Embryos 24 To the Maker of These Petroglyphs z6 Another Autumn zB Sexual Evolution 30 We Live in the Roadside Motel 32 lviil III. -

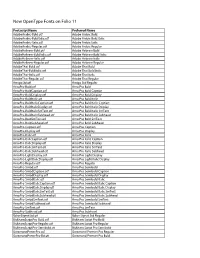

New Opentype Fonts on Folio 11

New OpenType Fonts on Folio 11 Postscript Name Preferred Name AdobeArabic-Bold.otf Adobe Arabic Bold AdobeArabic-BoldItalic.otf Adobe Arabic Bold Italic AdobeArabic-Italic.otf Adobe Arabic Italic AdobeArabic-Regular.otf Adobe Arabic Regular AdobeHebrew-Bold.otf Adobe Hebrew Bold AdobeHebrew-BoldItalic.otf Adobe Hebrew Bold Italic AdobeHebrew-Italic.otf Adobe Hebrew Italic AdobeHebrew-Regular.otf Adobe Hebrew Regular AdobeThai-Bold.otf Adobe Thai Bold AdobeThai-BoldItalic.otf Adobe Thai Bold Italic AdobeThai-Italic.otf Adobe Thai Italic AdobeThai-Regular.otf Adobe Thai Regular AmigoStd.otf Amigo Std Regular ArnoPro-Bold.otf Arno Pro Bold ArnoPro-BoldCaption.otf Arno Pro Bold Caption ArnoPro-BoldDisplay.otf Arno Pro Bold Display ArnoPro-BoldItalic.otf Arno Pro Bold Italic ArnoPro-BoldItalicCaption.otf Arno Pro Bold Italic Caption ArnoPro-BoldItalicDisplay.otf Arno Pro Bold Italic Display ArnoPro-BoldItalicSmText.otf Arno Pro Bold Italic SmText ArnoPro-BoldItalicSubhead.otf Arno Pro Bold Italic Subhead ArnoPro-BoldSmText.otf Arno Pro Bold SmText ArnoPro-BoldSubhead.otf Arno Pro Bold Subhead ArnoPro-Caption.otf Arno Pro Caption ArnoPro-Display.otf Arno Pro Display ArnoPro-Italic.otf Arno Pro Italic ArnoPro-ItalicCaption.otf Arno Pro Italic Caption ArnoPro-ItalicDisplay.otf Arno Pro Italic Display ArnoPro-ItalicSmText.otf Arno Pro Italic SmText ArnoPro-ItalicSubhead.otf Arno Pro Italic Subhead ArnoPro-LightDisplay.otf Arno Pro Light Display ArnoPro-LightItalicDisplay.otf Arno Pro Light Italic Display ArnoPro-Regular.otf Arno Pro Regular ArnoPro-Smbd.otf -

Green Illusions Is Not a Litany of Despair

“In this terrific book, Ozzie Zehner explains why most current approaches to the world’s gathering climate and energy crises are not only misguided but actually counterproductive. We fool ourselves in innumerable ways, and Zehner is especially good at untangling sloppy thinking. Yet Green Illusions is not a litany of despair. It’s full of hope—which is different from false hope, and which requires readers with open, skeptical minds.”— David Owen, author of Green Metropolis “Think the answer to global warming lies in solar panels, wind turbines, and biofuels? Think again. In this thought-provoking and deeply researched critique of popular ‘green’ solutions, Zehner makes a convincing case that such alternatives won’t solve our energy problems; in fact, they could make matters even worse.”—Susan Freinkel, author of Plastic: A Toxic Love Story “There is no obvious competing or comparable book. Green Illusions has the same potential to sound a wake-up call in the energy arena as was observed with Silent Spring in the environment, and Fast Food Nation in the food system.”—Charles Francis, former director of the Center for Sustainable Agriculture Systems at the University of Nebraska “This is one of those books that you read with a yellow marker and end up highlighting most of it.”—David Ochsner, University of Texas at Austin Green Illusions Our Sustainable Future Series Editors Charles A. Francis University of Nebraska–Lincoln Cornelia Flora Iowa State University Paul A. Olson University of Nebraska–Lincoln The Dirty Secrets of Clean Energy and the Future of Environmentalism Ozzie Zehner University of Nebraska Press Lincoln and London Both text and cover are printed on acid-free paper that is 100% ancient forest free (100% post-consumer recycled). -

The Impact of the Historical Development of Typography on Modern Classification of Typefaces

M. Tomiša et al. Utjecaj povijesnog razvoja tipografije na suvremenu klasifikaciju pisama ISSN 1330-3651 (Print), ISSN 1848-6339 (Online) UDC/UDK 655.26:003.2 THE IMPACT OF THE HISTORICAL DEVELOPMENT OF TYPOGRAPHY ON MODERN CLASSIFICATION OF TYPEFACES Mario Tomiša, Damir Vusić, Marin Milković Original scientific paper One of the definitions of typography is that it is the art of arranging typefaces for a specific project and their arrangement in order to achieve a more effective communication. In order to choose the appropriate typeface, the user should be well-acquainted with visual or geometric features of typography, typographic rules and the historical development of typography. Additionally, every user is further assisted by a good quality and simple typeface classification. There are many different classifications of typefaces based on historical or visual criteria, as well as their combination. During the last thirty years, computers and digital technology have enabled brand new creative freedoms. As a result, there are thousands of fonts and dozens of applications for digitally creating typefaces. This paper suggests an innovative, simpler classification, which should correspond to the contemporary development of typography, the production of a vast number of new typefaces and the needs of today's users. Keywords: character, font, graphic design, historical development of typography, typeface, typeface classification, typography Utjecaj povijesnog razvoja tipografije na suvremenu klasifikaciju pisama Izvorni znanstveni članak Jedna je od definicija tipografije da je ona umjetnost odabira odgovarajućeg pisma za određeni projekt i njegova organizacija s ciljem ostvarenja što učinkovitije komunikacije. Da bi korisnik mogao odabrati pravo pismo za svoje potrebe treba prije svega dobro poznavati optičke ili geometrijske značajke tipografije, tipografska pravila i povijesni razvoj tipografije. -

No. 3 Science and History Behind the Design of Lucida Charles Bigelow

204 TUGboat, Volume 39 (2018), No. 3 Science and history behind the design of Lucida Charles Bigelow & Kris Holmes 1 Introduction When desktop publishing was new and Lucida the first type family created expressly for medium and low-resolution digital rendering on computer screens and laser printers, we discussed the main design de- cisions we made in adapting typeface features to digital technology (Bigelow & Holmes, 1986). Since then, and especially since the turn of the 21st century, digital type technology has aided the study of reading and legibility by facilitating the Figure 1: Earliest known type specimen sheet (detail), development and display of typefaces for psycho- Erhard Ratdolt, 1486. Both paragraphs are set at logical and psychophysical investigations. When we approximately 9 pt, but the font in the upper one has a designed Lucida in the early 1980s, we consulted larger x-height and therefore looks bigger. (See text.) scientific studies of reading and vision, so in light of renewed interest in the field, it may be useful to say Despite such early optimism, 20th century type more about how they influenced our design thinking. designers and manufacturers continued to create The application of vision science to legibility type forms more by art and craft than by scientific analysis has long been an aspect of reading research. research. Definitions and measures of “legibility” Two of the earliest and most prominent reading often proved recalcitrant, and the printing and ty- researchers, Émile Javal in France and Edmund Burke pographic industries continued for the most part to Huey in the US, expressed optimism that scientific rely upon craft lore and traditional type aesthetics. -

141 18 Survey 3 Block Books and Baroque 1450-1750.Key

Survey 2 quiz God and Gutenberg (0-1450 CE) 2 What were early books written on before paper making techniques spread from Asia? (ca. 100-400) Thousands of years ago the Ancient Egyptians used papyrus as a writing surface for their scrolls. The Egyptians, and other civilizations also used animal skins to write on. These scraped animal skins used for writing are known as A: Parchment What do we call the fine parchment made from lamb or calf-skin that was used for very expensive books? A: Vellum One of the great qualities of parchment was that it was more opaque than papyrus, so both sides could be used for writing. More (not part of the quiz, just recapping): This membrane, made most often of sheep, or goatskin, was more opaque than papyrus, allowing scribes to write on both sides. The skins were scraped, stretched and dried (similar to the skin on a first nations drum). High quality parchment, made from calfskin, was called vellum. Unlike papyrus, this more supple material was easily folded and bound. Gradually manuscripts transitioned from scrolls to codices (singular codex): a term used to describe any ancient manuscript text in book form. These were bound books as we know them today, with folded sheets, stitched and glued along the spine. It is said that the parchment trade developed from Pergamon (now in Turkey). The city certainly became a huge production centre. Legend has it that king Ptolemy of Egypt banned papyrus export to Pergamon, in fear that the library of king Eumenes II of Pergamon would surpass his library in Alexandria. -

Linotype Matrix 4.2—The Legend Continues

Mergenthaler Edition releases second issue of the new Linotype Matrix Linotype Matrix 4.2—the legend continues. Bad Homburg, 16 May 2006. Following its highly successful relaunch of Linotype Matrix in magazine format last year, Linotype’s publishing label, Mergenthaler Edition, is now releasing the second issue of the classic typographic journal. Linotype Matrix Issue 4.2 takes an exciting and informative look at typography in history – with a thematic focus on the great 20th century type designer William Addison Dwiggins. Within the 64 pages of this richly illustrated issue readers will find articles contributed by some of the best talents working in typography today. For instance, writer and typographer John D. Berry explores the legacy of the Deberny & Peignot type foundry, while the article on Dwiggins’ life and work has been penned by type designer and scholar Paul Shaw, an established Dwiggins authority. Additionally, renowned type historian Sylvia Werfel takes a look at how type systems make designing texts easier. 2006 marks the 50th anniversary of W. A. Dwiggins’ death—an appropriate moment to look back at the contributions of one of the first truly significant type designers from the U.S. As Paul Shaw is currently working on a doctoral dissertation at Columbia University about Dwiggins, he is able to offer an in- depth look at his prolific career as an illustrator, and tells us how, in his late forties, he began a second remarkable career in typeface design at Linotype. Dwiggins was, in fact, the first major type designer to work for the Mergenthaler Linotype Co. in New York and was responsible for creating many great designs, including Metro and Electra, and his most enduring typeface, Caledonia. -

LOGO STANDARDS GUIDE 1 Murray City Identity

UPDATED August 2019 MURRAY CITY IDENTITY LOGO STANDARDS GUIDE 1 Murray City Identity TABLE OF CONTENTS INTRODUCTION . 3 LOGO GUIDELINES GENERAL CITY LOGO SIGNATURE . 5 LOGO CONSTRUCTION . 6 CITY GROUPS . 9 TYPEFACES . 13 CLEAR SPACE AND MARGINS . .14 CITY COLOR PALETTE . 15 LOGO USE . 17 LOGO APPLICATIONS FORMAL STATIONERY . 23 STATIONERY TEMPLATES . 24 ENVELOPES . 25 BUSINESS CARDS . 26 GENERAL PAPER APPLICATIONS . 27 APPAREL . 28 FIRE DEPARTMENT APPLICATIONS . 29 POLICE DEPARTMENT APPLICATIONS . 31 VINYL APPLICATIONS . 32 RETIRED LOGO’S . 33 2 I N T R O D U C T I O N Murray City is unique . Our convenient location, strong independence, accessible government, and engaged citizens all work together to create a remarkable community . Murray City will strive to maintain our unity through a distinct brand and visual identity . Graphic identity is an important part of an organization . A logo or corporate symbol represents the people and products of an organization as well as the reputation it has achieved . 3 The Murray City brand combines the rich heritage of our community with its inherently progressive nature—but more importantly, it creates a symbol which universally represents the city. The “Circle M” mark replaces a diverse array of symbols that were previously used; the overall look and feel unites all areas of city government under one powerful and sophisticated image. The Murray City brand not only enhances the image of our city, it also serves to immediately identify it. Its effectiveness depends on proper and uniform usage on everything from a business card to the door of a city truck to the literature that is sent throughout the country representing our city. -

Georgia Vs Bodoni Y Y Y Y

Georgia, a relatively new serif typeface, was designed in 1993 by Matthew Carter. Microsoft adopted this typeface to be the serif companion to Verdana both of which were intended to be optimally read on a digital screen. Georgia was ironically used in the branding for the 1996 Olympic Games in Atlanta, Georgia. Georgia has many similarities with Times New Roman, but its differences make Georgia much more legible in the digital format. Over 200 years ago, Giambattista Bodoni designed a classic serif typeface that has been used prevalently in design ever since. The early versions of Bodoni were considered transitional but have since been altered to be a modern Didone typeface. Giambattista Bodoni looked to the ideas of John Baskerville when designing this font. He also studied the French type founders Pierre Simon Fournier and Firmin Didot and drew inspiration from their work but ultimately found his own style of typography. Although Bodoni is said to be difficult to read in digital format, printers have acceptedk Bodoni as a beautiful and classic typeface. Although Bodoni and Georgia are separated greatly by age, the both have roots in the transitional typeface catagory. Bodoni has developed over time to be a much more modern typeface, while Georgia has stayed truer to its original design. The greatest similarities to be found between Georgia and Bodoni are when they are bold and oblique. The serifs become much more rounded. Bodoni already has proven its longevity, and in a few hundred years, Georgia may prove to as well. Southern Charm Georgia vs Bodoni y y y y.