COP OK (Fondo Retini

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Peripheral Packwater Or Innovative Upland? Patterns of Franciscan Patronage in Renaissance Perugia, C.1390 - 1527

RADAR Research Archive and Digital Asset Repository Peripheral backwater or innovative upland?: patterns of Franciscan patronage in renaissance Perugia, c. 1390 - 1527 Beverley N. Lyle (2008) https://radar.brookes.ac.uk/radar/items/e2e5200e-c292-437d-a5d9-86d8ca901ae7/1/ Copyright © and Moral Rights for this thesis are retained by the author and/or other copyright owners. A copy can be downloaded for personal non-commercial research or study, without prior permission or charge. This thesis cannot be reproduced or quoted extensively from without first obtaining permission in writing from the copyright holder(s). The content must not be changed in any way or sold commercially in any format or medium without the formal permission of the copyright holders. When referring to this work, the full bibliographic details must be given as follows: Lyle, B N (2008) Peripheral backwater or innovative upland?: patterns of Franciscan patronage in renaissance Perugia, c. 1390 - 1527 PhD, Oxford Brookes University WWW.BROOKES.AC.UK/GO/RADAR Peripheral packwater or innovative upland? Patterns of Franciscan Patronage in Renaissance Perugia, c.1390 - 1527 Beverley Nicola Lyle Oxford Brookes University This work is submitted in partial fulfilment of the requirelnents of Oxford Brookes University for the degree of Doctor of Philosophy. September 2008 1 CONTENTS Abstract 3 Acknowledgements 5 Preface 6 Chapter I: Introduction 8 Chapter 2: The Dominance of Foreign Artists (1390-c.1460) 40 Chapter 3: The Emergence of the Local School (c.1450-c.1480) 88 Chapter 4: The Supremacy of Local Painters (c.1475-c.1500) 144 Chapter 5: The Perugino Effect (1500-c.1527) 197 Chapter 6: Conclusion 245 Bibliography 256 Appendix I: i) List of Illustrations 275 ii) Illustrations 278 Appendix 2: Transcribed Documents 353 2 Abstract In 1400, Perugia had little home-grown artistic talent and relied upon foreign painters to provide its major altarpieces. -

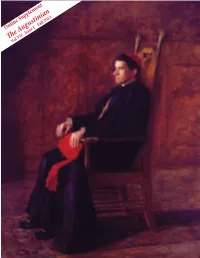

The Augustinian Vol VII

Online Supplement The Augustinian Vol VII . Issue I Fall 2012 Volume VII . Issue I The Augustinian Fall 2012 - Online Supplement Augustinian Cardinals Fr. Prospero Grech, O.S.A., was named by Pope Benedict XVI to the College of Cardinals on the Feast of the Epiphany, January 6, 2012. On February 18, 2012, when he received the red biretta, he joined the ranks of twelve other Augustinian Friars who have served as Cardinals. This line stretches back to 1378, when Bonaventura Badoardo da Padova, O.S.A., was named Cardinal, the first Augustinian Friar so honored. Starting with the current Cardinal, Prospero Grech, read a biographical sketch for each of the thirteen Augustinian Cardinals. Friars of the Province of Saint Thomas of Villanova Sebastiano Martinelli, O.S.A., the most recent Augustinian Cardinal prior to Cardinal Prospero Grech, O.S.A., served as Apostolic Delegate to the United States (1896 - 1902). While serving in this position, he made several trips to visit Augustinian sites. In 1897, while visiting Villanova, he was pho- tographed with the professed friars of the Province. Among these men were friars who served in leader- ship roles for the Province, at Villanova College, and in parishes and schools run by the Augustinians. Who were these friars and where did they serve? Read a sketch, taken from our online necrology, Historical information for Augustinian Cardinals for each of the 17 friars pictured with Archbishop supplied courtesy of Fr. Michael DiGregorio, O.S.A., Sebastiano Martinelli. Vicar General of the Order of St. Augustine. On the Cover: Thomas Eakins To read more about Archbishop Martinelli and Portrait of Sebastiano Cardinal Martinelli, 1902 Cardinal Grech, see the Fall 2012 issue of The Oil on panel Augustinian magazine, by visiting: The Armand Hammer Collection http://www.augustinian.org/what-we-do/media- Gift of the Armand Hammer Foundation room/publications/publications Hammer Museum, Los Angeles Photo by Robert Wedemeyer Copyright © 2012, Province of St. -

Cardinal Numbers: Changing Patterns of Malaria and Mortality in Rome

Journal of Interdisciplinary History, XLIX:3 (Winter, 2019), 397–417. Benjamin Reilly Cardinal Numbers: Changing Patterns of Malaria and Mortality in Rome, 494–1850 For the past two millennia, Rome has probably attracted more foreign visitors from Europe than any other European city. As the seat of an ancient empire, and the theoretical capital of the revived Holy Roman Empire founded by Charlemagne in 800, Rome was for centuries highly coveted by German monarchs seeking the imperial crown, not to mention territory, influence, and revenue south of the Alps. Pilgrims came to Rome in a steady stream from at least the eighth century; after 1300, these streams swelled into rivers during the years of the holy Jubilees. Moreover, as the mother city of the mother church, Rome attracted a parade of litigants, job-seekers, envoys, and diplomats from every corner of Europe, as well as newly elected bishops and archbishops who were encouraged, or required, to have their offices validated by the pope. Rome was also a city of the arts, not just because of the still-standing ves- tiges of antiquity but also because of the Church’s patronage of resident colonies of painters, artists, and scholars, who attracted “Grand Tourists” from the seventeenth to nineteenth centuries. Many roads, and many motives, carried Europeans to Rome.1 Unfortunately, these roads led to a destination rendered dan- gerous by endemic malarial fevers. Rome lies within the northern Benjamin Reilly is Associate Teaching Professor of History, Carnegie Mellon University, Qatar. He is the author of Slavery, Agriculture, and Malaria in the Arabian Peninsula (Athens, 2015); Man and Disaster: Case Studies in Nature, Society, and Catastrophe ( Jefferson, N.C., 2009); Tropical Surge: Ambition and Disaster on the Edge of America, 1831–1935 (Sarasota, 2005). -

Section-175-G-H.Pdf

IPI name number Rights holder 52846 GIANFRANCO GABBANI 5390510 NATALE CARUSO 13809303 TIZIANO CANTATORE 14725404 FABIO FERRIANI 16633794 SALVATORE PUMO 16671294 RAFFAELE RENNA 16722992 GIANNI ROVERSI 17101044 GIUSEPPE ZAMMITTI 26363594 ROSARIO RODILOSSO 37309391 LUCIO FABBRI 37313206 LUIGI FINIZIO 37404300 RICCARDO SPRECACENERE 38662367 MARCO FALAGIANI 38818555 FABRIZIO FRAIOLI 38984130 ANDREA BIANCHINI 41150826 ANTONIO NARDONE 42711215 FLORINDO CIMEI 42867175 ALESSANDRO MARUSSO 42897261 MARCO ZANINI 42953774 GIANFRANCO LUGANO 44990657 IVANO BORGAZZI 45014517 GENNARO FIORILLO 46146197 DANIELE SAVELLI 46247581 GIANNI SALAORNI 46305301 ROBERTO RUGGERI 47356961 FULVIO MUZIO 47398155 CLAUDIO GIOVANNINI 47437569 GIANNI TONELLO 47507282 ALBERTO GIACALONE 47519272 LUCA MORI 47526571 ROBERTO RIVA 47531876 BRUNO STELLA 47555268 NICOLA LAISO 47573952 ANGELO OLIVA 47578055 ROBERTO AITA 47632084 GIUSEPPE FARACE 50391897 CLAUDIO CASTELLANI 50469684 VINCENZO LIBERTI 51620218 FABRIZIO ALESSANDRINI 51645786 FULVIO GUIDARELLI 51649382 ROBERTO ROSSI 51706990 GENNARO IPPOLITO 51713208 MARIO CAMILLETTI 51785079 ARTURO GIACOMO OLIVIERI 51805694 MAURIZIO CASOLI 51818093 STEFANO IATOSTI 52237305 MILOS STANKOVIC 57920660 PELLEGRINO DAVID 57972144 MAURO LICONTE 58064279 ENRICO RUGGERI 58094561 MAURIZIO SECONDI 59558828 GUIDO POLITI 59565833 MAURIZIO FABRIZIO 59565931 SALVATORE FABRIZIO 71958156 GIANCARLO DI ROCCO 82428866 JAMES RITCHIE 84751554 GIANNA ALBINI 84757830 TOMMASO ARICO' 84845737 MATTEO BONSANTO 84952933 WALTER COLOMBO 84964923 PASQUALE DAVIDE 84974331 -

Sant Agostino

(078/31) Sant’Agostino in Campo Marzio Sant'Agostino is an important 15th century minor basilica and parish church in the rione Sant'Eustachio, not far from Piazza Navona. It is one of the first Roman churches built during the Renaissance. The official title of the church is Sant'Agostino in Campo Marzio. The church and parish remain in the care of the Augustinian Friars. The dedication is to St Augustine of Hippo. [2] History: The convent of Sant’Agostino attached to the church was founded in 1286, when the Roman nobleman Egidio Lufredi donated some houses in the area to the Augustinian Friars (who used to be called "Hermits of St Augustine" or OESA). They were commissioned by him to erect a convent and church of their order on the site and, after gaining the consent of Pope Honorius IV, this was started. [2] Orders to build the new church came in 1296, from Pope Boniface VIII. Bishop Gerard of Sabina placed the foundation stone. Construction was to last nearly one and a half century. It was not completed until 1446, when it finally became possible to celebrate liturgical functions in it. [2] However, a proposed church for the new convent had to wait because of its proximity to the small ancient parish church of San Trifone in Posterula, dedicated to St Tryphon and located in the Via della Scrofa. It was a titular church, and also a Lenten station. In 1424 the relics of St Monica, the mother of St Augustine, were brought from Ostia and enshrined here as well. -

L'arte Diplomatica Del Pontificato Di Pio II

Alcuni esempi dell’arte diplomatica del pontificato di Pio II Rita Boarelli Ho un ricordo ancora vivo dell’emozione vissuta nel 2009, quando ebbi il piacere di visitare per la prima volta l’Archivio storico diocesano di Matelica. Tra i tanti documenti conservati al suo interno e sopravvis- suti a saccheggi e ad un tremendo incendio nel 1710, trovai due pergamene risalenti al pontificato di papa Pio II. Erano due bolle esecutorie che in molti conside- ravano perse e che riguardava la storia della nobile fa- miglia Maccafani, che a Matelica giunse nel XVIII se- colo, fondendosi poi con la famiglia Buglioni che qui viveva da tempo. Leggendo, colsi l’occasione per ap- profondire la complessa figura di Enea Silvio Piccolo- mini ed in special modo soffermando la mia attenzione verso un'attività, quella dell'abile diplomatico, che gli permise di tracciare un solco di rinascita durante il suo pur breve pontificato, che non fu certo esente dal “ne- potismo” sebbene costantemente rivolto a sostenere i migliori elementi che, di volta in volta, ebbe a disposi- zione, cercando in tutte le occasioni di “costruire” la “pace” e la “concordia”. Va detto che Pio II dovette af- frontare un’età non certo facile politicamente e social- mente, trovandosi a regnare su uno Stato esistente più sulla carta che nei fatti, con principi e despoti sempre in guerra tra loro o alleati contro di lui. In più, in un si- stema che a livello europeo stava vivendo una profon- 49 da trasformazione, dovendo fronteggiare e contenere i diritti nobiliari accampati su aree talvolta anche extra terminos. -

Quellen Und Forschungen Aus Italienischen Archiven Und Bibliotheken Band 50 (1971)

Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken Band 50 (1971) Herausgegeben vom Deutschen Historischen Institut Rom Copyright Das Digitalisat wird Ihnen von perspectivia.net, der Online-Publikationsplattform der Max Weber Stiftung – Deutsche Geisteswissenschaftliche Institute im Ausland, zur Verfügung gestellt. Bitte beachten Sie, dass das Digitalisat urheberrechtlich geschützt ist. Erlaubt ist aber das Lesen, das Ausdrucken des Textes, das Herunterladen, das Speichern der Daten auf einem eigenen Datenträger soweit die vorgenannten Handlungen ausschließlich zu privaten und nicht- kommerziellen Zwecken erfolgen. Eine darüber hinausgehende unerlaubte Verwendung, Reproduktion oder Weitergabe einzelner Inhalte oder Bilder können sowohl zivil- als auch strafrechtlich verfolgt werden. EIN SAMMELBAND ÜBER PAPST PIUS II.* von FRANK RUTGER HAUSMANN Vom 20.-22. Mai 1965 fand in Siena ein Kongreß zur Feier des 500. Todestages von Enea Silvio Piccolomini statt. Die aus diesem Anlaß gehaltenen Festvorträge liegen jetzt in einem von Professor Domenico Maffei, dem Direktor der Accademia degli Intronati, her ausgegebenen Sammelband vor. Einige Vorträge wurden überarbeitet und bibliographisch erweitert, zum großen Nutzen des Lesers und zum Vorteil des ganzen Sammelbandes. Haben auch nicht alle Artikel das gleiche Niveau, so läßt sieh doch von einigen Arbeiten (ich denke vor allem an die von Avesani, Franceschini, Olitzky Rubinstein, Ruys- schaert und Strnad) sagen, daß sie weit mehr als akademische Fest vorträge sind und ihren festen Platz in der Humanismusforschung finden werden. Rein äußerlich ist zu bemerken, daß der ganze Sammel band drucktechnisch hervorragend gestaltet ist und durch sorgfältige Register besticht. Da drei kodikologische und ein kunstgeschichtlicher Aufsatz darin enthalten sind, die von z.T. mehrfarbigen Kunstdruck tafeln begleitet werden, wird auch der Freund des schönen Buches auf seine Kosten kommen. -

The Augustinian Augustinian Cardinals P

VOLUME VII . ISSUE I the augustinian AUGUSTINIAN CARDINALS P. 3 FANA: THE FEDERATION OF AUGUSTINIANS OF NORTH AMERICA P. 10 AUGUSTINIAN ARTIST FR. RICHARD G. CANNULI: “EVER ANCIENT, EVER NEW” P. 14 table of contents the augustinian . VOLUME VII . ISSUE I contents IN THIS ISSUE P. 3 Augustinian Cardinals On February 18, 2012, Pope Benedict XVI elevated 86-year old Prospero Grech, O.S.A., of Malta, to Cardinal. Dubbed “The Reluctant Cardinal” by the Maltese press, Fr. Prospero, a renowned biblical scholar, author and professor, was caught off guard by the Pope’s request. Similarly, Sebastiano Martinelli, O.S.A., previous to Cardinal Grech, the most recent Augustinian to receive the Red Hat 111 years ago, in 1901 was reluctant to accept a call from Pope Leo XIII to become Apostolic Delegate to the United States. This unusual connection between the two Augustinians is explored. 3 P. 10 IN EVERY ISSUE FANA: The Federation of the Augustinians of North America Features Since 2007, joining the provinces in North America into a federation had been a topic of discussion among the members The Augustinian Fund 24 of the provinces in the United States and Canada. The focus was a new alliance that would leave each province retaining much of their own affairs—but would seek to collaborate in Columns areas of mutual interest for all the provinces. After much work Letter from the Provincial 2 and discussion, friars voted to accept the proposal to form a News and Notes 18 federation. On February 21, 2012, Robert F. Prevost, O.S.A., Prior General of the Augustinian Order in Rome, officially 10 Keeping Track 23 established the Federation of Augustinians of North America. -

Of Pope Pius II (5 and 8 March 1460, Siena)

Orations “Messis quidem”, “Quamvis non dubitamus” and “Vocati estis” of Pope Pius II (5 and 8 March 1460, Siena). Edited and translated by Michael von Cotta-Schönberg. 5th version Michael Cotta-Schønberg To cite this version: Michael Cotta-Schønberg. Orations “Messis quidem”, “Quamvis non dubitamus” and “Vocati estis” of Pope Pius II (5 and 8 March 1460, Siena). Edited and translated by Michael von Cotta-Schönberg. 5th version. 2019. hal-01191574 HAL Id: hal-01191574 https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01191574 Submitted on 24 Nov 2019 HAL is a multi-disciplinary open access L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est archive for the deposit and dissemination of sci- destinée au dépôt et à la diffusion de documents entific research documents, whether they are pub- scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, lished or not. The documents may come from émanant des établissements d’enseignement et de teaching and research institutions in France or recherche français ou étrangers, des laboratoires abroad, or from public or private research centers. publics ou privés. (Orations of Enea Silvio Piccolomini / Pope Pius II; 55-57) 0 Orations “Messis quidem”, “Quamvis non dubitamus”, and “Vocati estis” of Pope Pius II (5 and 8 March 1460, Siena). Edited and translated by Michael von Cotta- Schönberg 5th version 2019 1 Abstract In March 1460, Pope Pius II made his first appointment of new cardinals: five were published immediately, and one was kept secret for the time being. The five publicly appointed were Angelo Capranica, Berardo Eroli, Niccolò Forteguerri, a relation of the pope, Alessandro Oliva da Sassoferrato, and Francesco Piccolomini Todeschini, the pope’s nephew and later pope himself under the name of Pius III. -

Formato Europeo Per Il Curriculum Vitae

F ORMATO EUROPEO PER IL CURRICULUM VITAE INFORMAZIONI PERSONALI Nome GALLO VALTER Indirizzo VIA GORIZIA 17, 100989, RIVOLI TO Telefono 3391959721 Fax E-mail [email protected] Codice Fiscale GLLVTR63P23H355O Nazionalità Italiana Città e Data di nascita 23/09/1963 ESPERIENZA LAVORATIVA - Guardia Medica - AGENZIA REGIONALE PER I SERVIZI SANITARI - REGIONE PIEMONTE - Scuola di specializzazione in malattie dell'apparato respiratorio - AZIENDA SANITARIA OPEDALIERA S. LUIGI DI GONZAGA - REGIONE PIEMONTE - Dirigente medico I° livello Medicina Interna Ospedale Mauriziano (di Lanzo Torinese) con turni di guardia in Pronto Soccorso. Ambulatori di Pneumologia ed Allergologia, Laboratorio di Fisiopatologia Respiratoria. - AZIENDA SANITARIA OSPEDALIERA ORDINE MAURIZIANO DI TORINO - Dirigente Medico I° livello Medicina e Chirurgia d'Urgenza (DEA) - AZIENDA SANITARIA OSPEDALIERA ORDINE MAURIZIANO DI TORINO - Dirigente Medico I° Livello Centro di fisiopatologia respiratoria e studio della dispnea. - AZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE E CARLE • Nome e indirizzo del datore di AZIENDA SANITARIA OSPEDALIERA ORDINE MAURIZIANO lavoro DI TORINO. Via Magellano 1, 10128 Torino • Tipo di impiego Dirigente medico I° Livello • Principali mansioni e responsabilità Responsabile medico ambulatorio Fisiopatologia e Grupppo Interdisciplinare Cure (GIC) ToracoPolmonare. Ambulatorio dei Disturbi Respiratori del Sonno Ambulatorio Malattie Rare Membro Staff Pneumologia (attività di reparto, ventilazione meccanica non invasiva, fibrobroncoscopie, ambulatorio specialistico) ISTRUZIONE E FORMAZIONE Laurea in Medicina e Chirurgia, Specializzazione in Malattie dell’Apparato Respiratorio. I corsi rilevanti più recenti frequentati sono: ✓ Il ruolo della awake biopsy nella diagnosi delle pneumopatie interstiziali diffuse, Torino 14 febbraio 2020 ✓ Unmeet needs in NSCLC: SWOT analysis nell’uso di Osimertinib, Torinon 11 ottobre 2019 ✓ The Challenge of Pulmonary Fibrosis, whereare we and where are we going? Rome November 19 -20 2018 ✓ American Thoracic Society annual congress, San Diego Ca. -

Ad Multos Annos

erattivo N eractive º 1 eractivo – eractif 2 eraktiv 0 1 2 Ordine di Sant’Agostino Order of Saint Augustine Orden de San Agustín O u A r d M C u l t a o s r A d n n o i s n a l In this issue front page: 3. Editorial 3. His Eminence Prospero Cardinal Grech 5. Augustinian Cardinals: 19th - 20th Centuries OSA INTeractive 7. Other Cardinals of the Augustinian Order 1-2012 augustinian family : Editorial board: Michael Di Gregorio, OSA 8. Provincial Chapter: Province of Quito, Ecuador Robert Guessetto, OSA Melchor Mirador, OSA 9. FANA: Federation of Augustinians of North America Collaborators: 10. Second Meeting of Young Augustinians of Europe Leonardo Andrés Andrade, OSA Manuel Calderon, OSA 12. Episcopal Ordination of His Eminence Prospero Card. Grech Giuseppe Caruso, OSA Osman Choque, OSA 13. Creation as Cardinal of His Eminence Prospero Card. Grech Gennaro Comentale, OSA José Gallardo, OSA 14. Contemplative Nuns Prepare for Assembly Jean Gray Prospero Grech, OSA Claudia Kock 15. Asia-Pacific Renewal Program Gathers Friars in Japan Paulo Lopez, OSA Robert Marsh, OSA 16. St. Augustine’s College in Abuja, Nigeria Miguel Angel Martín Juarez, OSA Edelmiro Mateos, OSA 17. Rapid Growth at Augustinian School in India Françoise Pernot José Fernando Rubio 18. Peru: The Indigenous Kukama of Nauta Mauricio Saavedra, OSA Rafael Santana 19. Workshop for Vocation Promotors José Souto, OSA Veronica Vandoni 19. Itineraries for Augustinian Contemplation Graphic, layout and printing: 20. Lay Augustinian Congress Tipolitografia 2000 sas De Magistris R. & C. 21. Congress of Augustinian Educators and Schools Via Trento 46, Grottaferrata (Rm) 22. -

078-Sant Agostino

(078/31) Sant’Agostino in Campo Marzio Sant'Agostino is an important 15th century minor basilica and parish church in the rione Sant'Eustachio, not far from Piazza Navona. It is one of the first Roman churches built during the Renaissance. The official title of the church is Sant'Agostino in Campo Marzio. The church and parish remain in the care of the Augustinian Friars. The dedication is to St Augustine of Hippo. [2] History: The convent of Sant’Agostino attached to the church was founded in 1286, when the Roman nobleman Egidio Lufredi donated some houses in the area to the Augustinian Friars (who used to be called "Hermits of St Augustine" or OESA). They were commissioned by him to erect a convent and church of their order on the site and, after gaining the consent of Pope Honorius IV, this was started. [2] Orders to build the new church came in 1296, from Pope Boniface VIII. Bishop Gerard of Sabina placed the foundation stone. Construction was to last nearly one and a half century. It was not completed until 1446, when it finally became possible to celebrate liturgical functions in it. [2] However, a proposed church for the new convent had to wait because of its proximity to the small ancient parish church of San Trifone in Posterula, dedicated to St Tryphon and located in the Via della Scrofa. It was a titular church, and also a Lenten station. In 1424 the relics of St Monica, the mother of St Augustine, were brought from Ostia and enshrined here as well.