La Lune, Vent'anni Dopo

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Teatro Nazionale Di Genova

teatronazionalegenova.it Teatro Ivo Chiesa Teatro Eleonora Duse Teatro Gustavo Modena Sala Mercato Ivo Chiesa cento anni Ivo teatronazionalegenova.it Teatro Ivo Chiesa Teatro Eleonora Duse Teatro Gustavo Modena Sala Mercato Ivo Chiesa cento anni Ivo teatronazionalegenova.it Teatro Ivo Chiesa Teatro Eleonora Duse Teatro Gustavo Modena Sala Mercato “… vi scrivo all’alba di questo giorno e all’inizio di questa stagione teatrale e vi aspetto perché insieme rendiamo la nostra società civile...” Stagione 20.21 ph. Eugenio Pini Ivo Chiesa cento anni Ivo Care spettatrici e cari spettatori, con grande gioia vi scrivo all’alba di una nuova stagione teatrale, la mia In questi primi mesi gli spettatori potranno seguirci in un’ampia rifles- prima da direttore del Teatro Nazionale di Genova. Una stagione che au- sione sulla tragedia classica per raccontare la nostra contemporaneità con spichiamo possa alimentare il senso di comunità che un’istituzione così “Elena” di Euripide, da me diretto, con protagonista Laura Marinoni, spet- fondante per la città ha la responsabilità di creare e rinvigorire. tacolo dell’Istituto Nazionale del Dramma Antico di Siracusa che ha battu- Desidero ringraziare tutti gli spettatori che hanno rinunciato al rimborso to ogni record di incassi. Rimane costante anche l’interesse per la dram- di biglietti e abbonamenti, dimostrando una volta di più il legame profon- maturgia contemporanea, come dimostrano le altre nostre produzioni: la do che questo Teatro ha col proprio pubblico. mia regia di “Grounded” di George Brant con Linda Gennari e “Tintarella di luna” diretto da Giorgio Gallione. Inoltre abbiamo inserito nel cartel- Non vi parlerò del momento difficile che viviamo, ogni giorno, insieme. -

Italian Artists Mon, 30

Italian Artists www.redmoonrecords.com Artist Title ID Format Label Print Catalog N° Condition Price Note 24 GRANA Underpop 32842 1xCD La canzonetta Self IT 80124323000292 USED 8,00 € Digipack 360 GRADI Farenight 16088 1xCD Universal EU 731454280723 USED 7,00 € 6 SUOI EX Paola non è un uomo 10701 1x12" Emergency music IT 74321-10125-1 EX+/EX 6,00 € BMG 883 1 in + 3370 1xCD Warner GER USED 7,00 € 883 Grazie mille 19068 1xCD Marton corp. RTI IT 5099749617421 USED 7,00 € Without OBI & 3D glasses 883 / MAX PEZZALI Hanno ucciso l'uomo ragno 2012 33892 1xCD Atlantic Warner EU 5053105299829 USED 7,00 € 99 POSSE Corto circuito 13061 1xCD RCA BMG EUEU 0743215804222 USED 7,00 € Enhanced CD 99 POSSE Comincia adesso remix (9 tracks+1 video track) 25305 1xCDs Tutto IT none USED 3,00 € Free CD with magazine "Tutto" - Enhanced CD 99 POSSE Cerco tiempo 26275 2xCD BMG Ricordi IT 0743215707226 USED 10,00 € 99 POSSE Cattivi guagliuni 27940 1xCD Musica Posse / IT 8033954531483 USED 8,00 € Novenove / Artist first 99 POSSE La vida que vendrà 27980 1xCD Novenove BMG IT 0743217370022 USED 8,00 € Ricordi 99 POSSE NA 90 10° 29768 2xCD Novenove RCA BMG IT 0743218952128 USED 10,00 € A.L.I.A.S. Se io se lei (2 tracks) 14059 1xCDs Clacsonic Universal IT 9810438 USED 3,00 € ABIOGENESI Le notti di Salem 5931 1xCD Black widow IT BWRCD046-2 12,90 € ACCADEMIA Accademia in classics part one & two 17119 1x7" Ariston Ricordi IT AR/00930 EX/EX 3,00 € ACID GROUP Dedicato 23039 1xCD Giallo records IT SAF030 USED 22,00 € ACQUA FRAGILE Mass-media stars 18908 1xCD RCA Sony EU 0888430999824 -

I Concerti Dell'ateneo 2019

opo aver felicemente raggiunto - con la scorsa edizione - il prestigioso tra - guardo dei 30 anni di ininterrotta attività, I Concerti dell’Ateneo Messinese si ri - presenDtano al pubblico con una nuova ed interessantissima stagione; nonostante le difficoltà organizzative siano sempre maggiori, il forte intento dell’ERSU e dell’Università di non ri - nunciare ad un appuntamento culturale ormai divenuto “storico” ha fatto sì che anche quest’anno si potesse continuare a proporre un’iniziativa molto attesa non solo dagli stu - denti, ma anche da tutte le altre componenti universitarie e dall’intera cittadinanza. Per gli studenti, in particolare, I Concerti dell’Ateneo costituiscono un’importante op - portunità di crescita culturale e spirituale (come riconosciuto dall’attribuzione di crediti formativi ai frequentanti) e rappresentano anche una piacevole occasione di incontro e di socializzazione, al di là della “routine” accademica. Il cartellone della stagione 2019 comprende - come sempre - una grande varietà di generi musicali, tale da soddisfare i più svariati interessi del pubblico, specialmente di quello studentesco: Tango, Jazz, Colonne sonore, Pop, Musical e perfino Rock... Insomma, ce n’è per tutti i gusti! Come è ormai tradizione, tutti i concerti si svolgeranno nell’Aula Magna dell’Uni - versità, prestigiosa sede istituzionale, il giovedì alle ore 21. Dando uno sguardo al programma, si può notare che è stato dato particolare rilievo allo spettacolo inaugurale (31 gennaio) ed a quello conclusivo (9 maggio), che - non a caso - saranno dedicati rispettivamente al Flamenco ed al Tango, due generi che riscuotono sempre grandi consensi da parte del pubblico. Molti degli altri appuntamenti saranno a carattere tematico e prevedono un omaggio a Mina (7 febbraio), una serata dedicata alle liriche d’amore, in coincidenza con la festività di S. -

Mina As Mother’ Image in the Context of Post-War Italian Culture*

Mediascapes journal 11/2018 Scandal as Medium of the Celebritization Process: Exploring the ‘Mina as Mother’ Image in the Context of Post-War Italian Culture* Rachel Haworth** University of Hull Mina is one of Italy’s most popular and best-loved pop singers. She rose to fame in the late 1950s and was particularly dominant from the mid-1960s to the mid-1970s. Yet she remains popular even today, despite retiring from television appearances and live performances in 1974 and 1978 respectively. Whilst Mina’s celebrity status in Italy is predicated first and foremost on her status as a popular music star, her celebrification has involved different mediums, including live and recorded music, television (as performer and programme host), and films. In 1963, one specific medium was to irrevocably shape Mina’s celebrity status for the rest of her career: that of personal scandal. This was the year in which Mina announced her relationship with married actor Corrado Pani and gave birth to a son outside of wedlock (shocking behaviour in the context of 1960s’ Italy where divorce and abortion were still illegal). Indeed, the scandalous nature of this behaviour is demonstrated by RAI’s decision to ban the singer from their network in 1963. It was then public demand for Mina that forced RAI to rescind their decision. This article takes Mina’s celebrity as a case study to examine the legacies of scandal within the celebritization process. Her celebrity is such that she is well-placed to shed light on the nature of Italian culture in the post-war period and to highlight the dominant values and ideals at work within Italian society from the 1960s to the present. -

Notterosa 2013 Programma

LA NOTTE RIVIERA ADRIATICA ROSA DELL'EMILIA ROMAGNA illustrazione e progetto grafi co illustrazione e progetto grafi centodieci chilometri di LUCE, musica, spettacoli e fuochi d'artificio con il sostegno di PER IL PROGRAMMA COMPLETO E LE OFFERTE VACANZA A MINUTO PE TU AMM R MIN O TTO IL PROGR UT SAN MAURO MARE SAVIGNANO MARE VENERDÌ 5 LUGLIO al Tequilablues PINK GENERATION PARTY dalle ore 21.00 Parco Benelli in collaborazione con X-Rated DJ Set no a tarda no e! I LOVE NOTTE ROSA Live music con JERRY CALAS BAND Spe acolo musicale, dedicato agli anni ‘ 80 e non SABATO 6 LUGLIO solo… Ingresso gratuito. e DOMENICA 7 LUGLIO In collaborazione con il Comune di Savignano e il Camping Rubicone. vie del paese 16^ FIERA DELLA CONCHIGLIA dalle ore 24.00 alle 24.30 Foce del Rubicone Un borgo di conchiglie. Dallogge istica alla pi ura, SPETTACOLO PIROTECNICO ROSA dalle favole, alla fontana dei desideri. San Mauro scopre in contemporanea con tu a la costa in collaborazione il mare e i gioielli che da sempre le onde custodiscono! con il Comune di Ga eo e Savignano. Esposizione di bancarelle tematiche per le vie del pa- Le spiagge rimarranno aperte tu a la no e. Gli Hotel, ese, sabato dalle 18.00 alle 24.00 e domenica dalle i ristoranti e i Pub proporranno i grandi menu a tema. 10.00 alle 24.00. A MINUTO PE TU AMM R MIN O TTO IL PROGR UT GATTEO A MARE VENERDÌ 5 LUGLIO ore 21.30 Piazza Romagna Mia ANDREA MINGARDI E LA ROSSO BLUES BROTHERS BAND Accompagnato dalla strepitosa Rosso Blues Brothers Band, ANDREA MINGARDI propone un viaggio emo- zionante nel continuo presente della musica di qualità, oltre ai suoi brani originali, spazia dal Rock & Roll al Blues, passando per il Soul (la “Musica dellAnima”) e il Funky sino a suggestive rivisitazioni liriche. -

Catalogo MIDI

M-LIVE CATALOGO COMPLETO MIDI - 29/09/2021 COMME FACETTE LA CAMMESELLA MEDLEY ESTATE 2018 - POR UNA CABEZA (TANGO AC/DC 1 MAMMETA LA CUCARACHA VOL.2 STRUMENTALE) BACK IN BLACK CONCERTO D'ARANJUEZ (INSTRUMENTAL) MEDLEY ESTATE 2019 - QUEL MAZZOLIN DI FIORI 10CC HIGHWAY TO HELL CORAZON DE MELON LA CUMPARSITA VOL.1 REGINELLA CAMPAGNOLA YOU SHOOK ME ALL NIGHT I'M NOT IN LOVE CU CU RRU CU CU (INSTRUMENTAL TANGO) MEDLEY ESTATE 2019 - ROMA NUN FA LA STUPIDA LONG PALOMA (ESPANOL) LA GELOSIA NON È PIÙ VOL.2 STASERA ACE OF BASE 2 DEUSTCHLAND UBER DI MODA MEDLEY FOX TROT - VOL.1 ROMA ROMANTIC MEDLEY ALL THAT SHE WANTS ALLES - DAS LIED DER LA GONDOLIERA MEDLEY FOX TROT - VOL.2 RUSTICANELLA (QUANDO 2 EIVISSA CRUEL SUMMER DEUTSCHEN (GERMANY LA MARSEILLAISE (INNO MEDLEY FOX TROT - VOL.3 PASSA LA LEGION...) OH LA LA LA LIFE IS A FLOWER HYMN) NAZIONALE FRANCIA) MEDLEY FOX TROT - VOL.4 SAMBA DE ORFEO 24KGOLDN FT. IANN DIOR LIVING IN DANGER DIMELO AL OIDO LA MONTANARA (VALZER MEDLEY FUNK - 70'S (INSTRUMENTAL) MOOD THE SIGN (INSTRUMENTAL TANGO) LENTO) INSTRUMENTAL SBARAZZINA (VALZER) 2BLACK FT. LOREDANA ACHEVERÈ DO BASI DE FOGO LA PALOMA MEDLEY GIRO D'ITALIA SCIURI SCIURI LUNA DE ORIENTE (SALSA) BERTÈ DON'T CRY FOR ME (INSTRUMENTAL) MEDLEY GRUPPI ANNI 70 - SHAME AND SCANDAL IN WAVES OF LUV (IN ALTO ARGENTINA LA PICCININA VOL.1 THE FAMILY (SKA ACHILLE LAURO MARE) DOVE STA ZAZÀ (INSTRUMENTAL POLCA) MEDLEY HULLY GULLY - VERSION) 1969 2UE EBB TIDE LA PIMPA (SIGLA RAI VOL.2 SICILIANA BRUNA C'EST LA VIE LA TUA IMMAGINE EL BARBUN DI NAVILI YOYO) MEDLEY HULLY GULLY - SILENT NIGHT (ASTRO DEL MALEDUCATA EL CUMBANCHERO LA PUNTITA VOL.3 CIEL) MARILÙ 3 (INSTRUMENTAL) LA VEDOVA ALLEGRA MEDLEY HULLY GULLY - SILENT NIGHT (DANCE ME NE FREGO EL GONDOLIER (INSTRUMENTAL VALZER) VOL.5 RMX) ROLLS ROYCE 360 GRADI ESPANA CANÌ LARGO AL FACTOTUM MEDLEY HULLY GULLY - SIORA GIGIA SOLO NOI BA BA BAY (INSTRUMENTAL PASO (FROM IL BARBIERE DI VOL.7 SOMEWHERE OVER THE ACHILLE LAURO FT. -

Volume Xxi-Number 49 August 20, 1960

The Cash Bojr VOLUME XXI-NUMBER 49 AUGUST 20, 1960 Billy Vaughn, a newcomer lo the world of golf, tees off Dot Records’ “’Billy Vaughn Month” promotion while Dot president, Kaiuly ood, looks on approvingly. Vaughn, a charter inemher of the Dot label, has become one of the record industry’s most con- sistent hit makers with albums and singles riding the charts continually. Currently the maestro is sitting pretty in the singles field with “Cook For A Star” and is right up among the leading albums with his “Theme From A Summer I’laec” smash. Mis latest album, just issued, is tagged “(ireat Golden Hits.” CONNIE'S I 12th SMASH HIT IN A ROW! Attractively packaged in 4-color sleeve for impulse sales. SINGS MY HEART HAS A MIND OF ITS OWN MALAGUENA K12923 CONNIE'S LATEST STAR POWER LP . .CONNIE FRANCIS SINGS SE3853 E3853 SPANISH AND LATIN AMERICAN FAVORITES (Mono) (Stereo' ONE BLOW-UP SUITABLE FOR FRAMING OF THE ABOVE PHOTO OF GEORGE COLON ER WILL BE GIVEN ABSOLUTELY FREE TO THE FIR ST 8 DISTRIBUTORS ORDERING SOM OR MORE OFTHE RECORD BELOW! "I KNOW IT'S SUMMER, BUT "SHORTNIN' BREAD" BY PAUL CHAPLAIN & HIS EMERALDS-HARPER RECORDS #100 IS SELLING JUST LIKE THIS WAS DECEMBER. IT'S THE ORIGINAL, AND JUST ABOUT THE HOTTEST RECORD IN THE COUNTRY." DISTRIBUTED NATIONALLY BY GONE RECORDS HARPER RECORDS 1650 BROADWAY. NEW YORK, N.Y. The Cash Bqx—August 20, 1960 5 — The Cash Box Best Selling Monaural & Stereo Albums COMPILED BY The Gash Box FROM LEADING RETAIL OUTLETS • Alto available in Stereo Also available in EP MONRURM -A* STEREO Pos. -

Divina...Creatura.Pdf

1 JOLANDA PIETROBELLI DIVINA... CREATURA Edizioni 2 Jolanda Pietrobelli DIVINA...CREATURA © Copyright CristinAPietrobelli ebook E-Book 2013 In copertina: Mina, elaborazione grafica Silvia Cozzolino Vietato qualsiasi tipo di riproduzione, senza il consenso dell'editore Molte delle foto pubblicate sono di Mauro Balletti Questa pubblicazione viene scaricata gratuitamente dal sito www.libreriacristinapietrobelli.it 3 4 Dedicato A Benedetta perché ama tantissimo sua madre, quanto io ho amato la mia. E continuo ad amarla... nella sua alta dimensione! 5 6 Nota dell'A. Da tempo progettavo un lavoro del genere. Tra le mie tante pubblicazioni, tutte rivolte al mondo dell'arte e ai vari metodi olistici, tesi alla <crescita interiore>, mi ero presa uno svago, raccontando a modo mio, un mito <Oriana Fallaci>, a cui ho sempre guardato con grande interesse, per il suo modo di fare <GIORNALISMO>. Mina era <l'altro mito> che prima o poi avrei celebrato, sempre a modo mio, ma i tempi forse non erano ancora maturi. O forse io ero molto distratta dall'immaginario dei deva, che curavano la mia espansione di coscienza. Adesso è giunto il momento di dedicarmi a lei <Divina Creatura> e ciò che ha fatto scattare in me l'irrefrenabile necessità intellettuale, è stato un brano del suo repertorio...di qualche anno fa: OM MANI PADME HUM Perché? Si tratta di un potente mantra che i monaci tibetani, cantilenano fino all'ossessione, sgranando il Mala, lo conosco molto bene perché io stessa quando vado in samadhi, lo uso. Mina ne ha fatto un brano che ha interpretato straordinariamente. Solo lei poteva inventarsi una cosa del genere, impensabile là dove ci si perde in <cieli sempre più blu, tutti al mare, cuori matti, gelati al cioccolato, basta un panino e un bicchiere di vino>.. -

Mina (Italian Singer) Éÿ³æ¨‚Å°ˆè¼¯ ĸ²È¡Œ (ĸ“Ⱦ' & Æ—¶É— ´È¡¨)

Mina (Italian singer) 音樂專輯 串行 (专辑 & æ—¶é— ´è¡¨) L'allieva https://zh.listvote.com/lists/music/albums/l%27allieva-3818318/songs Salomè https://zh.listvote.com/lists/music/albums/salom%C3%A8-3945701/songs 12 (American Song Book) https://zh.listvote.com/lists/music/albums/12-%28american-song-book%29-502246/songs â„– 0 https://zh.listvote.com/lists/music/albums/%E2%84%96-0-960674/songs The Best of Platinum Collection https://zh.listvote.com/lists/music/albums/the-best-of-platinum-collection-3985906/songs Internazionale https://zh.listvote.com/lists/music/albums/internazionale-3800063/songs España, mi amor... https://zh.listvote.com/lists/music/albums/espa%C3%B1a%2C-mi-amor...-3733069/songs Summertime https://zh.listvote.com/lists/music/albums/summertime-3976937/songs Le più belle canzoni di Mina https://zh.listvote.com/lists/music/albums/le-pi%C3%B9-belle-canzoni-di-mina-3828968/songs Mina, l'unica https://zh.listvote.com/lists/music/albums/mina%2C-l%27unica-3858256/songs L'album di Mina https://zh.listvote.com/lists/music/albums/l%27album-di-mina-55831766/songs Extra Mina Vol. 2 https://zh.listvote.com/lists/music/albums/extra-mina-vol.-2-3736156/songs The Platinum Collection https://zh.listvote.com/lists/music/albums/the-platinum-collection-6145039/songs Mina Fossati https://zh.listvote.com/lists/music/albums/mina-fossati-81614252/songs Paradiso (Lucio Battisti https://zh.listvote.com/lists/music/albums/paradiso-%28lucio-battisti-songbook%29- Songbook) 60854399/songs Moliendo Café https://zh.listvote.com/lists/music/albums/moliendo-caf%C3%A9-67867288/songs -

Stralignano 3-4 2021 WEB.Pdf

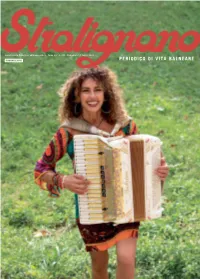

Quindicinale Turistico, edizione estiva - Anno 66° n. 2/3 - Domenica 11 luglio 2021 COPIA OMAGGIO PERIODICO DI VITA BALNEARE IL MARE RENDE FELICI... è E CON NOI ANCORA DI PIÙ! 2013 Nella foto di copertina si vede la fisarmonicista Sabrina Salvestrin che sarà presente, assieme alla violinista Anna Nash, alla serata della decima edizione del Premio Stralignano Sabbia d’Oro, che si terrà l’11 agosto nel salone delle feste del Kursaal di Lignano Riviera. Fotografie Davide Carbone / Anna Maria Castellani Nevio Doz / Fotocineclub Lignano / FK31 / DigitSmile Indice Maria Libardi Tamburlini / Maria De Los Angeles Parrinello Editoriale www.etgroup.info Valter Parisotto / Vinicio Scortegagna / Archivi vari 5 Editore 6 Inaugurazione della Stagione Balneare 2021 Enea Fabris 7 37a edizione del Premio Hemingway Il soggiorno perfetto a Bibione e Lignano si trova Direttore responsabile Dalla sabbia all'Oro - presentazione del libro di Enea Fabris SCEGLIERE UNA VACANZA BENESSERE, sempre con Europa Tourist Group, perché le proposte 8 DI CHARME O GIOVANE? sono tante e soddisfano ogni aspettativa. Enea Fabris 10 Premio Stralignano Sabbia d'Oro Vice direttore 11 Ricordo di Marcello D'Olivo Enrico Leoncini 12 Stralignano news Progetto grafico DSF design 17 Roberta Natalini: la cantautrice lignanese [email protected] 17 Frammenti di infinito... custodi dell'amore Stampa 19 Il Comune informa Poligrafiche San Marco Cormòns 22 Concerto per il solstizio d'estate Direzione e redazione 22 "Moda d'autore" alla Terrazza Mare - Lignano, viale Venezia, 41/a t. 335 604 9947 23 Come trascorrere il tempo libero al mare - Il ballo TUTTO DIAMO PIÙ VALORE ALLA TUA VACANZA CON I NOSTRI PLUS! [email protected] 25 Le meraviglie dei fondali marini al largo di Lignano COMPRESO Tutti i nostri clienti avranno un prezzo “tutto compreso” (scopri tutti i dettagli su www.etgroup.info): Pubblicità 26 Dal Miralonda al Teghil: breve storia degli stadi di Lignano - Enea Fabris t. -

Pillola Per Navigare

Il Telefono d’Argento – Onlus Via Panama, 13 – 00198 ROMA Tel: 06.8557858 – 333.1772038 e-mail: [email protected] sito: www.telefonodargento.it _____________________________________________________ PILLOLA PER NAVIGARE NUMERO 187 8 luglio 2014 Maggiori informazioni sulle attività dell’associazione Il Telefono d’Argento possono essere reperite raggiungendo il sito internet: www.telefonodargento.it La notte è silenziosa e nella veste del suo silenzio si nascondono i sogni. La luna è spuntata e con la luna occhi che controllano i giorni. O figlia dei campi, vieni a visitare la vigna degli innamorati. Può darsi che leniremo con quel nettare la scottatura dell'amore. Le notti estive hanno un fascino che attrae anche le persone più superficiali. Naturalmente a esserne colpiti nell'anima sono per primi i poeti (chi non ricorda quella domanda lacerante di Leopardi alla luna che s'affaccia nel cielo?). Noi oggi siamo ricorsi a un poeta libanese popolarissimo in Italia, Khalil Gibran (1883-1931). Un suo connazionale che è anche un mio amico affezionato, Hafez Haidar, docente di letteratura araba all'università di Pavia, ha raccolto in un delizioso libretto testi e pensieri d'amore di quel poeta (La notte riparlerò d'amore, Piemme). Da quel volume ho estratto pochi versi che s'adattano alla notte d'estate in cui sto scrivendo queste righe. 1 Pillola per navigare n.187 – 8 luglio 2014 Suggestiva è l'immagine del manto delle tenebre in cui si celano i sogni dei dormienti, come è forte la metafora dello sguardo penetrante della luna. Io, invece, pongo l'accento solo sull'espressione finale: «La scottatura d'amore». -

Tintarella Di Luna"

Juke Box Italiano con DJ Maria 10 M1: Mina "Tintarella di luna" Mar. Ma che bell’inizio, bello ritmato! Luc. Bellissimo! Mar. Un grosso ciao da dj Maria e... Luc. Dj Luca! Avete preparato il tè caldo? Avete preparato i biscottini, che adesso fa freddo, è dicembre quindi bisogna riscaldardsi con queste canzoni. Mar. Eh già, eh già, anche questo ritmo ti riscalda molto ed era la voce potente, fantastica di Mina. Luc. Grandissima Mina, una delle più grandi cantanti italiane. Mar. È chiamata la tigre di Cremona... Luc. Grrr... Mar. Grrr... eh sì, e con la sua “Tintarella di luna”, lo sai perché? Perché in questa canzone si parla... normalmente la tintarella è l ’ abbronzatura col sole e inve... Luc. ...che piace tanto a noi italiani. Mar. ...eh sì, sì, sì, invece, perché ti fa sentire che sei sempre andato in vacanza, che sei sempre di ritorno da una vacanza, invece questa signorina si abbronza con la... Luc. Tintarella di luna. Mar. Con la luna, quindi più si abbronza e più diventa pallida. Luc. Pallidissima, in mezzo, com’è? In mezzo ai gatti, mi sembra di aver capito, sul tetto no? Mar. E certo di notte... Luc. Bellissimo! Bellissimo! Mar. Un po’, un po’, un po’ una streghetta... Luc. Bellissimo! Mar. Ma a te abbronzate o pallide, quali ti piaccino di più? Luc. Ma... devo dire, a me piacciono sull’ abbronzato, perché mi semrba... una ragazza abbronzata mi sembra più sana, più, più, più focosa, non lo so. Mar. E ma però, sai, ci sono anche tante ragazze pallide, candide molto, molto affascinanti.