PDF-Download

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Phylogeny of Syrphidae (Diptera) Inferred from Combined Analysis of Molecular and Morphological Characters

Systematic Entomology (2003) 28, 433–450 Phylogeny of Syrphidae (Diptera) inferred from combined analysis of molecular and morphological characters GUNILLA STA˚HLS1 , HEIKKI HIPPA2 , GRAHAM ROTHERAY3 , JYRKI MUONA1 andFRANCIS GILBERT4 1Finnish Museum of Natural History, University of Helsinki, Finland, 2Swedish Museum of Natural History, Stockholm, Sweden, 3National Museums of Scotland, Edinburgh, U.K. and 4School of Biological Sciences, Nottingham University, Nottingham, U.K. Abstract. Syrphidae (Diptera) commonly called hoverflies, includes more than 5000 species world-wide. The aim of this study was to address the systematic position of the disputed elements in the intrafamilial classification of Syrphidae, namely the monophyly of Eristalinae and the placement of Microdontini and Pipizini, as well as the position of particular genera (Nausigaster, Alipumilio, Spheginobaccha). Sequence data from nuclear 28S rRNA and mitochondrial COI genes in conjunction with larval and adult morphological characters of fifty-one syrphid taxa were analysed using optimization alignment to explore phylogenetic relationships among included taxa. A species of Platypezidae, Agathomyia unicolor, was used as outgroup, and also including one representative (Jassidophaga villosa) of the sister-group of Syrphidae, Pipunculidae. Sensitivity of the data was assessed under six different parameter values. A stability tree sum- marized the results. Microdontini, including Spheginobaccha, was placed basally, and Pipizini appeared as the sister-group to subfamily Syrphinae. The monophyly of subfamily Eristalinae was supported. The results support at least two independ- ent origins of entomophagy in syrphids, and frequent shifts between larval feeding habitats within the saprophagous eristalines. Introduction At the beginning of the last century, Syrphidae was divided into 2–20 subfamilies by different authors. -

Diptera, Syrphidae) on the Balkan Peninsula

Dipteron Band 2 (6) S.113-132 ISSN 1436-5596 Kiel,15.9.1999 New data for the tribes Milesiini and Xylotini (Diptera, Syrphidae) on the Balkan Peninsula [Neue Daten fur die Triben Milesiini und Xylotini (Diptera, Syrphidae) van der Balkanhalbinsel] Ante VUJIC (Novi Sad) & Vesna MILANKOV (Novi Sad) Abstract: Distributional data are presented for four species of the tribe Milesiini (genus Criorhina MEIGEN, 1822) and 13 species of four genera of the tribe Xylotini (Brachypalpoides HIPPA, 1978, Brachypalpus MACQUART, 1834, Chalcosyrphus CURRAN, 1925, Xylota MErGEN, 1822) occuring on the Balkan Peninsula. The species Criorhina ranunculi (PANZER, [1804]) is recorded on the Balkan Peninsula for the fIrst time. A speci• men of Chalcosyrphus valgus (GMELIN, 1790) from Dubasnica mountain (Serbia) presents the fust verifIed record of the species on the Balkan Peninsula. Previously published reports of Xylota coeruleiventris ZETTERSTEDT,1838 on the Peninsula actually belong to X. jakuto• rum BAGACHANOVA,1980. Brachypalpus laphriformis (FALLEN, 1816), B. valgus (PANZER, [1798]), Criorhina asilica (FALLEN, 1816), Xylota jakutorum and X. jlorum (FABRICIUS, 1805) have been collected for the fust time in Montenegro. The record of Brachypalpus val· gus from Verno mountain is the first for Greece. A key to genera and species of the tribe Xylotini on the Balkan Peninsula and illustrations of characteristic morphological features are presented. Key words: Syrphidae, Brachypalpoides, Brachypalpus, Chalcosyrphus, Criorhina, Xylota, Balkan Peninsula Zusammenfassung: Verbreitungsangaben fur vier Arten der Tribus Milesiini (Gattung Criorhina MEIGEN,1822) und 13 Arten aus vier Gattung der Tribus Xylotini (Brachypalpoides HrpPA, 1978, Brachypalpus MACQUART,1834, Chalcosyrphus CURRAN,1925, Xylota MElGEN,1822), die auf der Bal• kanhalbinsel vertreten sind, werden vorgestellt. -

Hoverfly Newsletter No

Dipterists Forum Hoverfly Newsletter Number 48 Spring 2010 ISSN 1358-5029 I am grateful to everyone who submitted articles and photographs for this issue in a timely manner. The closing date more or less coincided with the publication of the second volume of the new Swedish hoverfly book. Nigel Jones, who had already submitted his review of volume 1, rapidly provided a further one for the second volume. In order to avoid delay I have kept the reviews separate rather than attempting to merge them. Articles and illustrations (including colour images) for the next newsletter are always welcome. Copy for Hoverfly Newsletter No. 49 (which is expected to be issued with the Autumn 2010 Dipterists Forum Bulletin) should be sent to me: David Iliff Green Willows, Station Road, Woodmancote, Cheltenham, Glos, GL52 9HN, (telephone 01242 674398), email:[email protected], to reach me by 20 May 2010. Please note the earlier than usual date which has been changed to fit in with the new bulletin closing dates. although we have not been able to attain the levels Hoverfly Recording Scheme reached in the 1980s. update December 2009 There have been a few notable changes as some of the old Stuart Ball guard such as Eileen Thorpe and Austin Brackenbury 255 Eastfield Road, Peterborough, PE1 4BH, [email protected] have reduced their activity and a number of newcomers Roger Morris have arrived. For example, there is now much more active 7 Vine Street, Stamford, Lincolnshire, PE9 1QE, recording in Shropshire (Nigel Jones), Northamptonshire [email protected] (John Showers), Worcestershire (Harry Green et al.) and This has been quite a remarkable year for a variety of Bedfordshire (John O’Sullivan). -

Pollinator Portraits 2017 Portraits De Pollinisateurs 2017

Pollinator Portraits 2017 Photos: © Martin C D Speight Text: Martin C D Speight This guide has been assembled by the National Biodiversity Data Centre Pollinator portraits 2017 These portraits are not of bees, but of flies – European hoverflies, to be precise. In the landscape, hoverflies are small and can flit by unobserved. In the portraits we see them larger than life and can examine them at leisure. You are invited to send the portraits to friends and colleagues. Not so well known as bees, hoverflies play their own, and slightly different role in pollination. They are significant pollinators of various fruit trees and some other crops, like oil-seed rape. They also pollinate many wild flowers, including rare species not normally visited by bees. Hoverflies can be found in a very wide range of terrestrial and freshwater habitats. As larvae about a third of them feed on greenfly, other plant bugs, or small caterpillars and are recognised as helping to prevent epidemic greenfly infestations in cereal crops like winter wheat. Another equally large group of species is plant-feeding; these hoverflies mine leaves, stem- bases, rhizomes, tubers, bulbs or corms of herb layer plants. The rest of them grow up on a diet of bacteria, algae or other micro-organisms, usually in water or damp situations of some sort. Almost without exception, as adults hoverflies feed on nectar and pollen, visiting the flowers of a very wide range of trees, shrubs and herb layer plants, including pollen-only flowers like those of grasses, sedges, oak trees and poppies. The names of the hoverflies depicted in each portrait, along with brief notes, are included at the end of this document. -

Hoverfly Newsletter 33

HOVERFLY NUMBER 33 NEWSLETTER FEBRUARY 2002 ISSN 1358-5029 The spread westwards and northwards of Volucella inanis and Volucella zonaria has been reflected in occasional articles in this newsletter over the years. This issue has no fewer than four notes on the subject, an indication of the increased spread of these species within the last couple of years. Look out for Stuart Ball’s and Roger Morris’s forthcoming paper on the expansion of these species. Copy for Hoverfly Newsletter No. 34 (which is expected to be issued in August 2002) should be sent to me: David Iliff, Green Willows, Station Road, Woodmancote, Cheltenham, Glos, GL52 9HN, Email [email protected] to reach me by 21 June. More contributions to “Interesting recent records” are especially needed. At present this feature has a very south-western bias. CONTENTS Stuart Ball & Roger Morris The future of the Hoverfly Recording Scheme 2 Mike Bloxham Brachyopa species in the West Midlands: records of all four species 4 Simon Damant Further hoverflies at Wimpole Hall 5 David Iliff Dark form of Leucozona lucorum: unusually frequent in Gloucestershire in 2001 7 Phil Wilkins Volucella inanis in Northamptonshire 8 Brian Wetton Volucella inanis in Nottinghamshire 8 Neil Frankum Volucella inanis new to Leicestershire 9 David Iliff First record of Volucella zonaria in North Gloucestershire 10 Kenn Watt Diptera survey of Insh Marshes RSPB Reserve, Speyside 10 Kenn Watt Scotland’s Hoverfly Recording Scheme: Xanthandrus comtus back from the edge of extinction 11 Alan Stubbs Notes from the literature 12 Alan Stubbs Hoverfly identification notes 13 First International Workshop on the Syrphidae 14 Interesting Recent Records 15 1 Book Review: Zweefvliegen Veldgids by Menno Reemer 15 Book Review: Auf Gläsernen Schwingen: Schwebfliegen by Ulrich Schmid 16 THE FUTURE OF THE HOVERFLY RECORDING SCHEME Stuart G. -

Hoverflies Family: Syrphidae

Birmingham & Black Country SPECIES ATLAS SERIES Hoverflies Family: Syrphidae Andy Slater Produced by EcoRecord Introduction Hoverflies are members of the Syrphidae family in the very large insect order Diptera ('true flies'). There are around 283 species of hoverfly found in the British Isles, and 176 of these have been recorded in Birmingham and the Black Country. This atlas contains tetrad maps of all of the species recorded in our area based on records held on the EcoRecord database. The records cover the period up to the end of 2019. Myathropa florea Cover image: Chrysotoxum festivum All illustrations and photos by Andy Slater All maps contain Contains Ordnance Survey data © Crown Copyright and database right 2020 Hoverflies Hoverflies are amongst the most colourful and charismatic insects that you might spot in your garden. They truly can be considered the gardener’s fiend as not only are they important pollinators but the larva of many species also help to control aphids! Great places to spot hoverflies are in flowery meadows on flowers such as knapweed, buttercup, hogweed or yarrow or in gardens on plants such as Canadian goldenrod, hebe or buddleia. Quite a few species are instantly recognisable while the appearance of some other species might make you doubt that it is even a hoverfly… Mimicry Many hoverfly species are excellent mimics of bees and wasps, imitating not only their colouring, but also often their shape and behaviour. Sometimes they do this to fool the bees and wasps so they can enter their nests to lay their eggs. Most species however are probably trying to fool potential predators into thinking that they are a hazardous species with a sting or foul taste, even though they are in fact harmless and perfectly edible. -

Hoverfly (Diptera: Syrphidae) Richness and Abundance Vary with Forest Stand Heterogeneity: Preliminary Evidence from a Montane Beech Fir Forest

Eur. J. Entomol. 112(4): 755–769, 2015 doi: 10.14411/eje.2015.083 ISSN 1210-5759 (print), 1802-8829 (online) Hoverfly (Diptera: Syrphidae) richness and abundance vary with forest stand heterogeneity: Preliminary evidence from a montane beech fir forest LAURENT LARRIEU 1, 2, ALAIN CABANETTES 1 and JEAN-PIERRE SARTHOU 3, 4 1 INRA, UMR1201 DYNAFOR, Chemin de Borde Rouge, Auzeville Tolosane, CS 52627, F-31326 Castanet Tolosan Cedex, France; e-mails: [email protected]; [email protected] ² CNPF/ IDF, Antenne de Toulouse, 7 chemin de la Lacade, F-31320 Auzeville Tolosane, France 3 INRA, UMR 1248 AGIR, Chemin de Borde Rouge, Auzeville Tolosane, CS 52627, F-31326 Castanet Tolosan Cedex, France; e-mail: [email protected] 4 University of Toulouse, INP-ENSAT, Avenue de l’Agrobiopôle, F-31326 Castanet Tolosan, France Key words. Diptera, Syrphidae, Abies alba, deadwood, Fagus silvatica, functional diversity, tree-microhabitats, stand heterogeneity Abstract. Hoverflies (Diptera: Syrphidae) provide crucial ecological services and are increasingly used as bioindicators in environ- mental assessment studies. Information is available for a wide range of life history traits at the species level for most Syrphidae but little is recorded about the environmental requirements of forest hoverflies at the stand scale. The aim of this study was to explore whether the structural heterogeneity of a stand influences species richness or abundance of hoverflies in a montane beech-fir forest. We used the catches of Malaise traps set in 2004 and 2007 in three stands in the French Pyrenees, selected to represent a wide range of structural heterogeneity in terms of their vertical structure, tree diversity, deadwood and tree-microhabitats. -

Neue Schwebfliegen-Literatur

ZOBODAT - www.zobodat.at Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database Digitale Literatur/Digital Literature Zeitschrift/Journal: Volucella - Die Schwebfliegen-Zeitschrift Jahr/Year: 2007 Band/Volume: 8 Autor(en)/Author(s): Dziock Franz, Schmid Ulrich, Ssymank Axel Artikel/Article: Neue Schwebfliegen-Literatur (8) 241-256 ©Volucella; Dieter Doczkal (München) und Ulrich Schmid (Stuttgart), download www.zobodat.at Dziock, Schmid, Ssymank: Neue Schwebfliegen-Literatur (8) 241 Neue Schwebfliegen-Literatur (8) Frank Dziock, Ulrich Schmid und Axel Ssymank Dziock, F.; Schmid, U.; Ssymank, A. (2007): Neue Schwebfliegen-Literatur (8). [New literature on hoverflies.] (Diptera, Syrphidae) (8). – Volucella 8, 241-256. Stuttgart. Alexander, K.N.A. (2005): Observations on the larval 137-158. [In Russian with English summary] habitat of Pocota personata (Harris) (Diptera, Barkalov, A.V.; Cheng, X.-Y. (2004): A revision of Syrphidae). – Dipterists Digest (2nd series) the genus Cheilosia Meigen, 1822 (Diptera: Syr- 12(2), 147-148. phidae) in China. – Contribution on Entomology Ambrosino, M.D.; Luna, J.M.; Jepson, P.C.; Wratten, International 5(3-4), 267-421 S.D. (2006): Relative frequencies of visits to Barkalov, A.V.; Nielsen, T.R. (2004): On a new selected insectary plants by predatory hoverflies Platycheirus (Diptera, Syrphidae) from Turk- (Diptera: Syrphidae), other beneficial insects, menistan. – Norwegian Journal of Entomology and herbivores. – Environmental Entomology 51(1), 123-126. 35(2), 394-400. Barkalov, A.V.; Nielsen, T.R. (2007): Platycheirus Andrew, R. (2003): The spring hoverfly, Cheilosia species (Diptera, Syrphidae) from Yakutia, grossa, in Orkney. – Orkney Field Club Bulletin Eastern Siberia, with description of two new 2003, 22-24. species. – Volucella 8, 87-94 Aslan, B.; Karaca, I. -

Diptera, Sy Ae)

Ce nt re fo r Eco logy & Hydrology N AT U RA L ENVIRO N M EN T RESEA RC H CO U N C IL Provisional atlas of British hover les (Diptera, Sy ae) _ Stuart G Ball & Roger K A Morris _ J O I N T NATURE CONSERVATION COMMITTEE NERC Co pyright 2000 Printed in 2000 by CRL Digital Limited ISBN I 870393 54 6 The Centre for Eco logy an d Hydrolo gy (CEI-0 is one of the Centres an d Surveys of the Natu ral Environme nt Research Council (NERC). Established in 1994, CEH is a multi-disciplinary , environmental research organisation w ith som e 600 staff an d w ell-equipp ed labo ratories and field facilities at n ine sites throughout the United Kingdom . Up u ntil Ap ril 2000, CEM co m prise d of fou r comp o nent NERC Institutes - the Institute of Hydrology (IH), the Institute of Freshw ater Eco logy (WE), the Institute of Terrestrial Eco logy (ITE), and the Institute of Virology an d Environmental Micro b iology (IVEM). From the beginning of Ap dl 2000, CEH has operated as a single institute, and the ind ividual Institute nam es have ceased to be used . CEH's mission is to "advance th e science of ecology, env ironme ntal microbiology and hyd rology th rough h igh q uality and inte rnat ionall) recognised research lead ing to better understanding and quantifia ttion of the p hysical, chem ical and b iolo gical p rocesses relating to land an d freshwater an d living organisms within the se environments". -

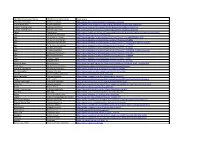

FAUNA Vernacular Name FAUNA Scientific Name Read More

FAUNA Vernacular Name FAUNA Scientific Name Read more a European Hoverfly Pocota personata https://www.naturespot.org.uk/species/pocota-personata a small black wasp Stigmus pendulus https://www.bwars.com/wasp/crabronidae/pemphredoninae/stigmus-pendulus a spider-hunting wasp Anoplius concinnus https://www.bwars.com/wasp/pompilidae/pompilinae/anoplius-concinnus a spider-hunting wasp Anoplius nigerrimus https://www.bwars.com/wasp/pompilidae/pompilinae/anoplius-nigerrimus Adder Vipera berus https://www.woodlandtrust.org.uk/trees-woods-and-wildlife/animals/reptiles-and-amphibians/adder/ Alga Cladophora glomerata https://en.wikipedia.org/wiki/Cladophora Alga Closterium acerosum https://www.algaebase.org/search/species/detail/?species_id=x44d373af81fe4f72 Alga Closterium ehrenbergii https://www.algaebase.org/search/species/detail/?species_id=28183 Alga Closterium moniliferum https://www.algaebase.org/search/species/detail/?species_id=28227&sk=0&from=results Alga Coelastrum microporum https://www.algaebase.org/search/species/detail/?species_id=27402 Alga Cosmarium botrytis https://www.algaebase.org/search/species/detail/?species_id=28326 Alga Lemanea fluviatilis https://www.algaebase.org/search/species/detail/?species_id=32651&sk=0&from=results Alga Pediastrum boryanum https://www.algaebase.org/search/species/detail/?species_id=27507 Alga Stigeoclonium tenue https://www.algaebase.org/search/species/detail/?species_id=60904 Alga Ulothrix zonata https://www.algaebase.org/search/species/detail/?species_id=562 Algae Synedra tenera https://www.algaebase.org/search/species/detail/?species_id=34482 -

The First Species of Trichopsomyia Williston, 1888 (Diptera: Syrphidae)

European Journal of Taxonomy 687: 1–12 ISSN 2118-9773 https://doi.org/10.5852/ejt.2020.687 www.europeanjournaloftaxonomy.eu 2020 · Steenis J. van & Wyatt N.P. This work is licensed under a Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0). Research article urn:lsid:zoobank.org:pub:33A2147D-C251-4074-9097-AD3C87B26014 The first species of Trichopsomyia Williston, 1888 (Diptera: Syrphidae) described from the Oriental region, with a discussion on the character states of the pilosity of the katepisternum Jeroen van STEENIS 1,* & Nigel P. WYATT 2 1 Research Associate Naturalis Biodiversity Center, Leiden; c/o Hof der Toekomst 48, 3823 HX Amersfoort, the Netherlands. 2 Department of Life Science, The Natural History Museum, Cromwell Road, London SW7 5BD, United Kingdom. * Corresponding author: [email protected] 2 Email: [email protected] 1 urn:lsid:zoobank.org:author:C7F0D01C-B182-4B93-AF73-E4154367B535 2 urn:lsid:zoobank.org:author:46C91F9E-11F3-4286-8958-2A83DE40CC8F Abstract. The first Oriental species of the genus Trichopsomyia Williston, 1888, Trichopsomyia pilosa sp. nov. (Java), has been discovered and is now described. This Oriental species of Trichopsomyia has several characters strongly differing from the other species within this genus. It is hypothesized that it forms a separate group within Trichopsomyia. One species, Trichopsomyia formiciphila Downes, Skevington & Thompson, 2017, from Australia, is similar to the Oriental species described here, and the group is named after this first described species, hence the formiciphila group. The characters for a future phylogenetic analysis are discussed. The character states of the pilosity of the katepisternum and the shape of the metasternum hitherto used in a phylogenetic analysis of Syrphidae Latreille, 1802 are discussed too. -

Släkte Lejogaster – Metallblomflugor

syrphidae: lejogaster • 1 SLÄKTE Lejogaster – metallblomflugor STAM Arthropoda UNDERSTAM Hexapoda Släktet Lejogaster omfattar metalliskt grön-, blå- el- entomologer. Mutin och Barkalov (1999) för en tred- ORDNING Diptera ler kopparglänsande arter och karakteriseras av att je art till släktet, Lejogaster nigricans Stackelberg, 1922 ÖVERFAMILJ Syrphoidea FAMILJ Syrphidae båda könen har åtskilda ögon och konkavt ansikte som förekommer på Balkan, i centrala och södra Ryss- UNDERFAMILJ Eristalinae (profil). Det mycket snarlika släktet Orthonevra och land samt vid Stilla havet i trakten av Vladivostok. L. TRIBUS Chrysogastrini den central europeiska arten Ripponensia splendens har nigricans har helt svartglänsande ryggsköld och bak- SLÄKTE också metallglänsande sidokanter på tergit 1, men kropp, och hanen har en väl utvecklad ansiktsbuckla. hos dem möter vingens främre bakkantribba framför- Wahlgren ansåg att Lejogaster (liksom Orthonevra) var varande ribba i trubbig vinkel. Arterna i släktet Lejo- ett undersläkte till Chrysogaster, som han räknade till gaster förekommer i våtmarker, där deras larver ut- underfamiljen Syrphinae! vecklas i flytande, multnande vegetation eller i ytligt växande rotsystem. NAMNGIVNING Lejogaster Rondani, 1857. Dipt. Ital. Prodro- mus 2: 166. Synonym: Liogaster Scudder, 1882 Enligt Maibach m.fl. (1994) omfattar släktet bara (namnförvanskning). två arter, vilka båda förekommer såväl i Norden som Etymologi: Lejogaster = med slät mage/buk; leios (gr.) = i stora delar av övriga Palearktis. Båda har under len, slät; gaster (gr.) = mage. 1800-talets första hälft beskrivits under minst nio olika namn, och de har under åren räknats till olika LITTERATUR Hartley 1961, Maibach & Goeldlin 1994, Mai- bach m.fl. 1994a, 1994b. släkten – vilket visar att de har intresserat många rät vinkel Metallblomflugor, släktet Lejogaster, liknar mycket glansblom- flugor, släktet Orthonevra, eftersom de har metallglänsande sidokanter på tergit 1 men känns bl.a.