Download Download

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Orhan Kolog˘Lu RENEGADES and the CASE ULUÇ/KILIÇ ALI ·

Orhan Kolog˘lu RENEGADES AND THE CASE · ULUÇ/KILIÇ ALI In the history of the Mediterranean region, the Renegade of the Christians who becomes a Mühtedi by joining the Muslim religion, has played an important role. In European languages the Renegade is the person who abandons Christianity for a different faith. The Mühtedi, on the other hand, according to Muslim and Turkish communities, is the person of another faith who embraces Islam. Since Islam began to spread 600 years after Christianity, it gathered its early followers among pagans, a few Jews but especially Christians. Its rapid spread over Syria, Egypt, North Africa, Sicily, Spain and into central France indicates that all Mediterranean communities were largely affected by the religion. Christianity, which had become the domineering and ruling faith through Papacy and the Byzantine Empire, was now lar- gely disturbed by this competitor. For this reason, it was only natural that both sides scrutinized the Renegade/Mühtedi very closely. The concern of one side in losing a believer matched the concern of the other side in preventing the loss of the Mühtedi, who is then called a Mürted (apostate, the verb is irtidad). European research on this subject outweighs the research done by Muslims, because renegades had not only been, quantitative-wise, many times more than mürteds, but also they played more important roles as history-makers in the Mediterranean. Muslim indifference to their past is easily understandable because the interest was focused only on their activities as Muslims. However, European research bears the mark of the Christian perspective and has a reactionary approach. -

Il Territorio Preso Nella Rete La Delocalizzazione Veneta in Tunisia

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA DIPARTIMENTO DI GEOGRAFIA “G. MORANDINI” SCUOLA DI DOTTORATO IN TERRITORIO, AMBIENTE, RISORSE, SALUTE INDIRIZZO “UOMO E AMBIENTE” XXII° CICLO Il territorio preso nella rete La delocalizzazione veneta in Tunisia Direttore della scuola: Ch.mo Prof. Vasco Boatto Coordinatore d’indirizzo: Ch.mo Prof. Marina Bertoncin Supervisore: Ch.mo Prof. Marina Bertoncin Dottoranda: Angela Alaimo 31 luglio 2010 2 Ringraziamenti Questa tesi nasce da tanti luoghi, che sono altrettanti nodi di relazioni, che hanno contribuito a creare la ricchezza di questo lavoro. Il primo luogo è Padova ed in particolare il Dipartimento Morandini di Geografia. Qui ho potuto fin da subito percepire lo spirito di solidarietà e di collaborazione esistente tra i dottorandi dell’indirizzo Uomo e Ambiente, oggi Geografia fisica e umana. Quest’atmosfera ha permesso di costruire negli anni delle profonde relazioni senza le quali il mio lavoro non sarebbe stato possibile. Ai miei colleghi dottorandi (anche se dovrei dire alle mie colleghe, dato che per i primi due anni eravamo solo tra donne) va il primo ringraziamento per l’aiuto e il sostegno datomi, per le appassionate discussioni e scambi di libri, materiali, informazioni e idee, e per il sostegno del mio lavoro a distanza di cui ringrazio, in particolare, Sandro Rossato per la pazienza dimostrata nei momenti finali della redazione. All’inizio della mia esperienza padovana, il mio supervisore, la professoressa Marina Bertoncin, mi ha proposto di entrare a far parte di un gruppo di ricerca legato al progetto di Ateneo “Definizione di un modello di analisi e valutazione della territorialità dei progetti di sviluppo”. -

Christian Allies of the Ottoman Empire by Emrah Safa Gürkan

Christian Allies of the Ottoman Empire by Emrah Safa Gürkan The relationship between the Ottomans and the Christians did not evolve around continuous hostility and conflict, as is generally assumed. The Ottomans employed Christians extensively, used Western know-how and technology, and en- couraged European merchants to trade in the Levant. On the state level, too, what dictated international diplomacy was not the religious factors, but rather rational strategies that were the results of carefully calculated priorities, for in- stance, several alliances between the Ottomans and the Christian states. All this cooperation blurred the cultural bound- aries and facilitated the flow of people, ideas, technologies and goods from one civilization to another. TABLE OF CONTENTS 1. Introduction 2. Christians in the Service of the Ottomans 3. Ottoman Alliances with the Christian States 4. Conclusion 5. Appendix 1. Sources 2. Bibliography 3. Notes Citation Introduction Cooperation between the Ottomans and various Christian groups and individuals started as early as the beginning of the 14th century, when the Ottoman state itself emerged. The Ottomans, although a Muslim polity, did not hesitate to cooperate with Christians for practical reasons. Nevertheless, the misreading of the Ghaza (Holy War) literature1 and the consequent romanticization of the Ottomans' struggle in carrying the banner of Islam conceal the true nature of rela- tions between Muslims and Christians. Rather than an inevitable conflict, what prevailed was cooperation in which cul- tural, ethnic, and religious boundaries seemed to disappear. Ÿ1 The Ottomans came into contact and allied themselves with Christians on two levels. Firstly, Christian allies of the Ot- tomans were individuals; the Ottomans employed a number of Christians in their service, mostly, but not always, after they had converted. -

Istanbul Emre Öktem

SECRET ISTANBUL EMRE ÖKTEM ALSO AVAILABLE: JONGLEZ PUBLISHING HISTORIC PENINSULA HISTORIC PENINSULA THE FRAGMENTS OF THE BLACK STONE 23 OF THE KAABA OF MECCA Sokollu Mosque Şehit Mehmet Paşa Yokuşu, nos. 20-24 Kadırga area Also accessible from Su Terazisi Sokak Street • Tram: Sultanahmet Fragments short distance from Sultanahmet, the brought back Sokollu Mosque is a little masterpiece from Mecca in A by the architect Sinan that possesses a feature that is almost entirely unique in the the 16th century Islamic world. Under the entrance door, on the mihrab (recess at the back indicating the direction of Mecca), on the minber (pulpit) “and under the dome of the minber, are four pieces of the Black Stone (Hajar al Aswad, Hacer-i Esved in Turkish) of Mecca. The Black Stone of Mecca is an ovoid sacred stone measuring 30 In 605, the Kaaba was damaged in a fire and the Black Stone broken up by centimetres in diameter which is situated one and a half meters above the the heat. After it had been cleaned up, there were disputes among the chiefs ground in the south-east corner of the Kaaba (the large cube located in the of the tribes of Mecca over the question of who would be given the honour of centre of the mosque in Mecca). According to tradition, the Black Stone of putting the Black Stone back in its place. The conflict threatened to degenerate Mecca was placed there by Abraham. Legend has it that this antediluvian stone into warfare, and so it was eventually decided that the task would be carried was originally white, but became black following the flood at the time of Noah, out by the young Muhammed, who had not yet become the Prophet but who as the waters had been polluted by the sins of mankind. -

Alma Mater Studiorum – Università Di Bologna

Alma Mater Studiorum – Università di Bologna DOTTORATO DI RICERCA IN Les Littératures de l’Europe Unie - European Literatures - Letterature dell’Europa Unita Ciclo XXX Settore Concorsuale: 10 F/1 Letteratura italiana, critica letteraria e letterature comparate Settore Scientifico Disciplinare: L-FIL-LET/10 Letteratura italiana Between Epic and History: European epic poems of the XVIth - XVIIth centuries on Lepanto and the Reconquista Presentata da: Maria Shakhray Coordinatore Dottorato Supervisore Prof.ssa Bruna Conconi Prof. Andrea Battistini Co-supervisore Prof.ssa Bruna Conconi Esame finale anno 2018 1 2 Acknowledgements This work became possible due to the support and the precious contributions of many people. First of all, I would like to express my profound gratitude to my supervisor, Prof. Andrea Battistini, for his valuable guidance, his patience and encouragement. I am infinitely grateful for his kind help and support throughout all of these years. I would also like to thank Prof. Anna Soncini for being a crucial presence during my CLE and DESE years. I am particularly grateful to Prof. Bruna Conconi for her encouragement and moral support at all of the most difficult moments. I would also like to thank all the professors of the DESE consortium for their valuable remarks and comments as to the realization of the present research. I would like to express my heartfelt gratitude to Lucia Manservisi for having always helped me to cope with all kinds of practical problems I faced during my years in Bologna. My gratitude is as well extended to Prof. Pedro Ruiz Perez and Prof. Rafael Bonilla Cerezo from the University of Cordova for their help and valuable advice during my stay in Spain. -

Ahmed I and the Allegories of Tyranny in the Frontis- Piece to George Sandys's Relation of a Journey

NEBAHAT AVCIOGLU AHMED I AND THE ALLEGORIES OF TYRANNY IN THE FRONTIS- PIECE TO GEORGE SANDYS'S RELATION OF A JOURNEY Visual images accompanying sixteenth- and seven- to Victa Iacet, and a bull identified as Apis Sive Osyris. teenth-century European travel accounts of the Ot- A large medallion, framed with strapwork portraying tomans are among the subjects least utilized by art the Virgilian Sibylla Cumea, placed in the recess of historians. Yet these images are important, for they the plinth between the medals completes the overall give us some sense not only of technological chang- design. es in printing and book production of the time, but In terms of design, Sandys's frontispiece is similar also of the complex cultural and aesthetic background into which they are set. Although they were meant to complement the text, the difficulty and the cost of production limited the number of illustrations in any given book. Consequently, frontispieces acquired a special importance, not unlike heraldic or emblem- atic imagery, as they were often the only visual state- ment of the content of the book. They frequently employed elaborate iconography which allowed au- thors, with the help of their engravers, to transform their written accounts into symbolic codification. A characteristic example is the early-seventeenth- century frontispiece to George Sandys's travel account, A Relation of aJourney begun An: Dom: 1610. Foure Bookes Containinga description of the Turkish Empire, of Egypt, of the Holy Land, of the Remote parts of Italy, and Ilands adjoining,1St edition (London, 1615). The frontispiece (fig. 1) depicts a classical temple adorned with figur- al images. -

Curriculum Vitae Simone Tagliapietra

CURRICULUM VITAE SIMONE TAGLIAPIETRA Date of birth: November 12, 1988 E-mail: [email protected] Nationality: Italian Twitter: @Tagliapietra_S RESEARCH AND TEACHING FOCUS Research: EU climate & energy policy; Political economy of global decarbonisation Teaching: Global energy, climate and environment; Green New Deals CURRENT POSITIONS Research Fellow, Bruegel, Brussels (2015-present) Adjunct Professor, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milan (2020-present) Adjunct Professor, The Johns Hopkins University - SAIS Europe, Bologna (2018-present) OTHER AFFILIATIONS Senior Associate Fellow, Fondazione Eni Enrico Mattei, Milan (2011-present) Senior Associate Fellow, Istituto per gli Studi di Politica Internazionale, Milan (2018-present) Non-Resident Fellow, Payne Institute - Colorado School of Mines, Golden (2018-present) PREVIOUS POSITIONS Lecturer, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milan (2016-2019) Visiting Fellow, Istanbul Policy Center at Sabanci University, Istanbul (2013-2014) Intern, United Nations Economic Commission for Europe, Geneva (2010-2011) EDUCATION Ph.D. Institutions and Policies - Università Cattolica, Milan (2012-2015) Dissertation: “The Euro-Mediterranean Energy Relations: An Economic Analysis” Thesis advisor: Professor Roberto Zoboli - Evaluation: Excellent M.A. International Cooperation & Development - Università Cattolica, Milan (2010-2012) With one-year Erasmus programme at the Graduate Institute, Geneva Dissertation: “Investing in the Future: Sovereign Wealth Funds and Renewable Energy” Thesis advisor: -

Teatri Di Transito Inter-Azioni E Ibridazioni Tra Associazioni E Migranti Subsahariani in Marocco

Dottorato di Ricerca in Scienze della Cooperazione Internazionale "Vittorino Chizzolini" Ciclo XXIV Teatri di transito Inter-azioni e ibridazioni tra associazioni e migranti subsahariani in Marocco Tesi di dottorato di Nausicaa Guerini Tutor Prof.ssa Paola Gandolfi Anno Accademico 2011/2012 Nausicaa GUERINI TEATRI DI TRANSITO Inter-azioni e ibridazioni tra associazioni e migranti subsahariani in Marocco Dottorato di ricerca in Scienze della Cooperazione Internazionale "Vittorino Chizzolini" (Ciclo XXIV) Indice ⧹ Introduzione 1 ⧹ Preliminari al testo 10 1⧹ IL CONTESTO MAROCCHINO: TERRENO PER UNA DE-ECCEZIONALIZZAZIONE DELLE MIGRAZIONI? 17 1.1 Per un'analisi del contesto 19 1.2 Parole di transito e altri nessi 33 1.3 Scenografie reali e teatri relazionali 43 Linee di transito: il nero 55 2⧹ ANALISI POLITICO-ANTROPOLOGICA DELL'ASSOCIARSI 81 2.1 Sulla complessità dell'associarsi nel campo politico marocchino 83 2.2 Giochi di posture e di posizionamenti delle esperienze associative 103 2.3 La retorica dell'emergenza migratoria 133 Linee di transito: i nomi 153 3⧹ NARRAZIONI E COREOGRAFIE DEGLI ATTORI IN GIOCO 193 3.1 Le forme ibride della denuncia 195 3.2 Presenze in scena degli attori associativi 225 3.3 Continuità e discontinuità nelle traiettorie di esistenze 249 ⧹ Conclusioni: ulteriori transiti 275 ⧹ Tracce di transiti 281 ⧹ Bibliografia 289 Nausicaa GUERINI TEATRI DI TRANSITO Inter-azioni e ibridazioni tra associazioni e migranti subsahariani in Marocco Dottorato di ricerca in Scienze della Cooperazione Internazionale "Vittorino Chizzolini" -

CBD-EBSA Malaga

Scientific information to support the objectives of the Mediterranean Regional Workshop to Facilitate the Description of Ecologically or Biologically Significant Marine Areas (EBSAs), 7 to 11 April 2014, Málaga, Spain. MEDITERRANEAN SEAMOUNT LIST AND GENERAL MAP (Mediterranean seamount Atlas) PROMETEOS Project (PROtection of the MEdiTErranean Open Seas: Contributing to the establishment of Marine Protected Areas over offshore seamounts and submarine canyons). IUCN Med - Malaga Compiled by Maurizio Würtz (scientific coordinator) DISTAV - University of Genoa (Spain) and IUCN-Med (Spain) with the collaboration of Mehdi Aissi University of Bizerte (Tunisia) Marzia Bo DISTAV - University of Genoa (Italy) Claudio Lo Iacono Marine Science Institute – CSIC (Spain) Bayram Öztürk University of Istanbul (Turkey) Desirée Palomino Cantero Spanish Institute of Oceanography (Spain) Marzia Rovere National Research Council · Institute of Marine Science ISMAR (Italy) Juan Tomás Vázquez Spanish Institute of Oceanography (Spain) DRAFT March 2014 1 Introduction This draft document contains the list of known seamounts of the Mediterranean sea and their general distribution map, which are part of the Mediterranean Seamount Atlas (IUCN-Med PROMETEOS project). The geographical coordinates of each seamount peak position (summit-peak depth or shallower depth of the seamount structure) have been obtained from the EMODnet bathymetry as well as its base depth interval, which have been estimated on the basis of the deepest bathymetry ring encompassing the seamount structure. Depths have been done at 10m intervals. The list considers as seamount a wide set of undersea features with an elevation of at least 100m from the sea bottom, such as: banks, guyots, highs, hills, knolls, peaks, reefs, ridges, rises, spurs and volcanoes according to IHO standard names (mud volcanoes and features belonging to the continental shelf have been not included into the list, even if have an elevation of 100m or more). -

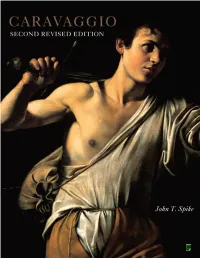

Caravaggio, Second Revised Edition

CARAVAGGIO second revised edition John T. Spike with the assistance of Michèle K. Spike cd-rom catalogue Note to the Reader 2 Abbreviations 3 How to Use this CD-ROM 3 Autograph Works 6 Other Works Attributed 412 Lost Works 452 Bibliography 510 Exhibition Catalogues 607 Copyright Notice 624 abbeville press publishers new york london Note to the Reader This CD-ROM contains searchable catalogues of all of the known paintings of Caravaggio, including attributed and lost works. In the autograph works are included all paintings which on documentary or stylistic evidence appear to be by, or partly by, the hand of Caravaggio. The attributed works include all paintings that have been associated with Caravaggio’s name in critical writings but which, in the opinion of the present writer, cannot be fully accepted as his, and those of uncertain attribution which he has not been able to examine personally. Some works listed here as copies are regarded as autograph by other authorities. Lost works, whose catalogue numbers are preceded by “L,” are paintings whose current whereabouts are unknown which are ascribed to Caravaggio in seventeenth-century documents, inventories, and in other sources. The catalogue of lost works describes a wide variety of material, including paintings considered copies of lost originals. Entries for untraced paintings include the city where they were identified in either a seventeenth-century source or inventory (“Inv.”). Most of the inventories have been published in the Getty Provenance Index, Los Angeles. Provenance, documents and sources, inventories and selective bibliographies are provided for the paintings by, after, and attributed to Caravaggio. -

L'africa ROMANA T Rasformazione Dei Paesaggi Del Potere Nell'africa Settentrionale Fino Alla Fine Del Mondo Antico

L'AFRICA ROMANA T rasformazione dei paesaggi del potere nell'Africa settentrionale fino alla fine del mondo antico A cura di Maria Bastiana Cocco, Alberto Gavini, Antonio Ibba Volume terzo Carocci Collana del Dipartimento di Storia, Scienze dell’Uomo e della Formazione dell’Università degli Studi di Sassari Serie del Centro di Studi Interdisciplinari sulle Province Romane Direttore: Raimondo Zucca 43*** In copertina: Praetorium della Legio III Augusta a Lambaesis (foto di Attilio Mastino). 1a edizione, novembre 2012 © copyright 2012 by Carocci editore S.p.A., Roma Finito di stampare nel novembre 2012 issn 1828-3004 isbn 978-88-430-6287-4 Riproduzione vietata ai sensi di legge (art. 171 della legge 22 aprile 1941, n. 633) Senza regolare autorizzazione, è vietato riprodurre questo volume anche parzialmente e con qualsiasi mezzo, compresa la fotocopia, anche per uso interno o didattico. I lettori che desiderano informazioni sui volumi pubblicati dalla casa editrice possono rivolgersi direttamente a: Carocci editore corso Vittorio Emanuele II 229 - 00186 Roma telefono 06 / 42818417 - fax 06 / 42747931 Visitateci sul nostro sito Internet: http://www.carocci.it Trasformazione dei paesaggi del potere nell’Africa settentrionale fino alla fine del mondo antico Atti del XIX convegno di studio Sassari, 16-19 dicembre 2010 A cura di Maria Bastiana Cocco, Alberto Gavini, Antonio Ibba Volume terzo Carocci editore Volume pubblicato con il contributo finanziario di: FONDAZIONE BANCO DI SARDEGNA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI I saggi di questi Atti di convegno sono stati sottoposti a referaggio. Comitato scientifico Presidente: Attilio Mastino Componenti: Aomar Akerraz, Angela Antona, Samir Aounallah, Piero Bartoloni, Nacéra Benseddik, Paolo Bernardini, Azedine Beschaouch, José Mar´ıa Bl´azquez, Antonietta Boninu, Giovanni Brizzi, Francesca Cenerini, Antonio Maria Corda, Lietta De Salvo, Angela Donati, Rubens D’Oriano, Mounir Fantar, Piergiorgio Floris, Emilio Galvagno, Elisabetta Garau, Mansour Ghaki, Julián González, John J. -

Ucciali, L'ultimo Dei Grandi Corsari - Per Gentile Concessione Del Dott

dal sito : http://www.lecastella.info/vita-di-ucciali-1.html RIFERIMENTI Per gentile concessione del Dott. Roberto Mariani Visita il suo sito "Corsari del Mediterraneo" Ucciali, l'ultimo dei grandi corsari - Per gentile concessione del Dott. Roberto Mariani Visita il suo sito "Corsari del Mediterraneo" Occhiali (Ouloudj Alì, Uluch Alì, El Louck Alì, Uluch Alì, Uluge Alì, Uludo Alì, Euldj’ Alì el Fartas , Ucciali, Uchali, Ulug Alì, Vluzzali, Uichiali, Lucchiali, Locchiali, Luccali, Lucciali, Luca o Giovanni Dionigi Galeni) Di Le Castella o Cutro, calabrese. Rinnegato. Detto Ulug’Alì el Fertas, vale a dire Ali apostata e tignoso. Figlio di un pescatore. Genero di Chiafer Rais. Signore di Algeri e di Tripoli. Anno: 1519-1536 Luca Galeni si guadagna la vita come pescatore. La sua intenzione è quella di divenire prete; i suoi studi vengono, però, interrotti nell'aprile 1536 quando alcuni corsari, comandati da Ali Ahmed, conducono un'incursione nel golfo di Squillace. Viene rapito in campagna, mentre è intento a raccogliere dell'erba o a pascolare pecore e maiali; secondo altre fonti diviene novizio dell'ordine dei domenicani ed è catturato in mare dai corsari di Alì Ahmed, mentre è diretto a Napoli. Ridotto in schiavitù, è comprato dal corsaro Chiafer Rais, anch'egli di origine calabrese; quest'ultimo, che è proprietario di 3 galeotte, lo destina al remo di una sua imbarcazione. Con il tempo, il Galeni viene assegnato al remo di tribordo a prua, il posto dove si trova incatenato il migliore vogatore, quello che dà il ritmo. Già da galeotto è soprannominato il rognoso o il tignoso.