Hochwasserrisikomanagementpl

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Bericht Zur Gewässergüte 2010

Hessisches Landesamt für Umwelt und Geologie Bericht zur Gewässergüte 2010 Die seit den 1970er Jahren verstärkt durchgeführten Abwasserreinigungsmaßnahmen von Städten, Gemeinden und Industrie führten zu enormen Verbesserungen des Gütezustands der Fließgewässer. Die aktuelle Gewässergütekarte 2010 zeigt, dass im Hinblick auf die Gewässergüte derzeit in 78 % der Gewässerabschnitte ein sehr guter oder guter ökologischer Zustand vorliegt. Auf einer Gesamtlänge von 1.780 km besteht in den Fließgewässern in Hessen jedoch noch ein Handlungsbedarf zur Minderung der organischen Belastung. Dezernat W1 Gewässerökologie - Dr. Mechthild Banning Dezernat Z4 Informationstechnik - Ute Helsper Hessisches Landesamt für Umwelt und Geologie 1. EINLEITUNG 3 2. METHODIK 3 2.1 BEWERTUNG DER GEWÄSSERGÜTE 3 2.2 DATENGRUNDLAGE 5 2.3 ERSTELLUNG DER GEWÄSSERGÜTEKARTE 2010 6 3. ERGEBNISSE 8 4. ABHÄNGIGKEITEN BEI DER BEWERTUNG DES ÖKOLOGISCHEN ZUSTANDS IN DEN ZWEI MODULEN ALLGEMEINE DEGRADATION UND SAPROBIE 13 5. SCHLUSSFOLGERUNGEN 20 6. ZUSAMMENFASSUNG 26 7. LITERATURVERZEICHNIS 28 8. ANHANG 28 8.1 GEWÄSSERGÜTEKARTE 29 8.2 PROZENTUALER ANTEIL ORGANISCH BELASTETER ABSCHNITTE INNERHALB DER EINZELNEN WASSERKÖRPER (2006 UND 2010) 30 Seite 2 von 37 Hessisches Landesamt für Umwelt und Geologie 1. Einleitung Die Gewässergütedefizite und die Erfolge der wasserwirtschaftlichen Maßnahmen werden in Hessen seit den 1970er Jahren in der biologischen Gütekarte dokumentiert. Die erste biologische Gütekarte wurde bereits 1970 erstellt. In unregelmäßigen Abständen (in den Jahren 1976, 1986, 1994, 2000, 2006 und nun 2010) wurde und wird diese Karte aktualisiert. Der Vergleich der Gütekarten dokumentiert dabei zum einen die Erfolge der getroffenen wasserwirtschaftlichen Maßnahmen, weist jedoch auch auf noch bestehende Gütedefizite hin. Mit der vorliegenden Gewässergütekarte wird ein Gesamtüberblick über die derzeitige organische Belastungssituation der Fließgewässer in Hessen gegeben. -

Landschaftsplan UVF

Landschaftsplan UVF Gemäß §§ 3 und 4 HENatG und Beschluß der Gemeindekammer des Umlandverbandes Frankfurt vom 13.12.2000. Stand: März 2001 Herausgeber Planungsverband Frankfurt Region RheinMain Verbandsdirektor Alfons Faust Am Hauptbahnhof 18 60329 Frankfurt am Main Bei Rückfragen: Referat Landschaftsplanung Leitung: Andreas Thomschke Telefon 069/2577-1575 Telefax 069/2577-1204 e-mail: [email protected] http://www.pvfrm.de Druck: Planungsverband Frankfurt Region RheinMain Text und Karten sind im Rahmen von § 5 Urheberrechtsgesetz geschützt © 2001, Planungsverband Frankfurt Region RheinMain Band I Planungs- und Entwicklungskonzeption Erläuterungen für das Gebiet des Umlandverbandes Frankfurt Landschaftsplan UVF Bd. I: Gesamträumliche Betrachtungen Teil A Gesamträumliche Betrachtungen für das Gebiet des Umlandverbandes Frankfurt Landschaftsplan UVF Bd. I: Inhaltsverzeichnis Tabellenverzeichnis zu Nr. Tabellenüberschrift Kapitel 1 Ableitung der Landschaftsräume aus den naturräumlichen Haupteinheiten 3 2 Planungen der Fachbehörden, Verbände, Zweckverbände und Unternehmen 4 3 Gebiete mit rechtlichen Bindungen in den Landschaftsräumen 4 4 Zielaussagen des Regionalplanes Südhessen 2000 4 5 Bestandsaufnahme der 1999 im Verbandsgebiet in Betrieb befindlichen Gewin- 4 nungsstellen mineralischer Rohstoffe aus oberflächennahen Lagerstätten 6 Ab 1999 vorgesehene Inbetriebnahme von Gewinnungsstellen mineralischer 4 Rohstoffe aus oberflächennahen Lagerstätten 7 Flächeninanspruchnahme durch Siedlungsentwicklung gemäß wirksamem FNP 4 und weiteren -

Turngemeinde Schwalbach 1887 E.V. Verein Für Leistungs-, Freizeit- Und Gesundheitssport

Turngemeinde Schwalbach 1887 e.v. Verein für Leistungs-, Freizeit- und Gesundheitssport Sportzeitung Januar 20212020 „In„In Vielfalt Vielfalt vereint vereint“ “ ◊ Turnen Gymnastik ◊ LTeuircnhetnat ·h lGetyimk nastik ◊ JLuedicoh t·a Jtuh-leJtuikts u · Taekwondo ◊ HJuadnod b· aJlul -Jutsu · Taekwondo ◊ VHoalnledybbaalll l ◊ BVaosllkeeytbbaalll l ◊ Basketball 65824 Schwalbach a.Ts., Jahnstraße 8, Telefon 06196-7613 888 www.tgschwalbach.de65824 Schwalbach a.Ts., Jahnstraße 8, Telefon 06196-7613 888 www.tgschwalbach.de Termine Termine 2021 01.-10. Jan. 2021 Schulferien NN Abteilungsversammlung/Budo NN Neujahrsempfang NN Abteilungsversammlung/Leichtathletik NN Abteilungsversammlung/Handball NN Abteilungsversammlung/Volleyball NN Abteilungsversammlung/Basketball NN Abteilungsversammlung/Turnen Mo. 29. März 2021 Jahreshauptversammlung 06. April - 18. April 2021 Schulferien NN Oster-Ferienspiele NN Krebs-Lauf in Sulzbach (5,6 km) So. 27. Juni 2021 13. Schwalbacher Volkslauf Lauf gegen Armut (1,2 km, 3 km, 6 km, 7,5 km und 10 km) 19. Juli - 30. Juli 2021 TG-Turnhalle geschlossen 19. Juli - 27. Aug. 2021 Schulferien 11. Okt. - 23. Okt. 2021 Schulferien NN Frankfurt Marathon Sa. 06. November 2021 TG-Sportschau NN Sportabzeichen-Verleihung Sa. 04. Dez. 2021 Weihnachtsmarkt Sa. 11. Dezember 2021 Adventsfeier/Turnen-LA NN Adventsfeier / Budo 23. Dez. 2021 – 02. Jan. 2022 TG-Turnhalle geschlossen 23. Dez. 2021 – 08. Jan. 2022 Schulferien 3 Grusswort Liebe Mitglieder, Ehrenmitglieder, Übungsleiter und Übungsleiterinnen der Turngemeinde, zum „Neuen Jahr“ 2021 wünsche ich allen in dieser Corona-Pandemie viel Gesundheit, Glück und Erfolg in Frieden und Freiheit. Einen guten Start, auch wenn wir uns nicht, wie in gewohnter Weise zum traditionellen TGS Neujahrsempfang zusammenfinden können. Steigen wir voller Zuversicht ein, mit so viel Erfolg wie jede*r braucht, mit wenig Stress und Ärger, aber mit so viel Freude, um die restlichen Tage des Jahres gesund, rundum zufrieden und glücklich zu sein. -

Nidda Und Ihrer Nebengewässer Unter Besonderer Berücksichtigung Der Fischarten Des Anhangs II Der FFH-Richtlinie

HESSEN -F ORST Artgutachten 2005 Fischökologische Untersuchung im Fließgewässersystem der Nidda und ihrer Nebengewässer unter besonderer Berücksichtigung der Fischarten des Anhangs II der FFH-Richtlinie FENA Servicestelle für Forsteinrichtung und Naturschutz FISHCALC Fischökologische Untersuchung im Fließgewässersystem der Nidda und ihrer Nebengewässer unter besonderer Berücksichtigung der Fischarten des Anhangs II der FFH-Richtlinie Studie im Auftrag des hessischen Dienstleistungszentrum für Landwirtschaft, Gartenbau und Naturschutz November 2005 Büro für Fisch- & Gewässerökologische Büro für Fischerei- und Gewässerberatung Studien Dr. Egbert Korte, Dipl. Biol. Ute Kalbhenn, Rainer Hennings Dipl. Biol. Knut Gimpel & Dipl. Biol. Tanja Berg Riedstadt, im November 2005 Lorsch, im November 2005 überarbeitete Version: Juli 2007 2 Inhaltsverzeichnis 1. Zusammenfassung _______________________________________________________ 1 2. Aufgabenstellung ________________________________________________________ 0 3. Material und Methoden ___________________________________________________ 0 3.1 Auswertung von Fremddaten ________________________________________________ 0 3.2 Erfassungsmethoden _______________________________________________________ 0 3.2.1 Elektrofischerei _________________________________________________________________ 0 3.2.2 Biozönotische Kenngrößen ________________________________________________________ 1 3.3 Dokumentation der Eingabe in die natis-Datenbank _____________________________ 3 4. Untersuchungsgebiet _____________________________________________________ -

Ausgabe Kw 46/2020 Vom 11. November 2020

Schwalbacher Zeitung 47.41.43. JAHRGANG JAHRGANG JAHRGANG NR. NR.42NR.43 46 11. 15. 26. NOVEMBER OKTOBER OKTOBER 2014 20162020 NIEDERRÄDER NIEDERRÄDERNIEDERRÄDER STRASSE STRASSE 5 5 TELEFON TELEFONTELEFON 8480848480 80 80 8080 Am Volkstrauertag läuten diesmal nur die Kirchenglocken ArbeitskreisCorona-Pandemie Avrillé ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●Termine ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● KäseStarker und Anstieg Wein Veranstaltungen Krieg ohne Suppenwürze!“ Gedenkstundeum 18 Uhr im Foyer im Bür- in Der Schwalbach Arbeitskreis Städte- Mittwoch, 15. Oktober: gerhaus. partnerschaft Avrillé lädt Sprechstunde des Behinder- Mittwoch, 22. Oktober: In- am● Freitag, 7. November, um 19 UhrDie zu Zahl Käse der und mit Wein dem in tenbeauftragten Robert Kauf- formationsveranstaltung der Sars-Cov2-Virus infi zierten ohne Publikum den Gruppenraum 1 im Bür- mann um 17 Uhr in Gruppen- Interessengemeinschaft Fern- Menschen steigt im Main- ●raum 4 im Bürgerhaus. wärme um 19.30 im großen gerhaus ein. Bürgermeister Alexand- einen würdigen Moment des Taunus-KreisDie Besucher weitererwarten rasant ge- Mittwoch, 15. Oktober: In- Saal im Bürgerhaus. er Immisch teilt mit, dass Erinnerns nicht verzichten“, selligean – auchStunden in Schwalbach.mit guten Ge- formationsveranstaltung für die traditionelle Gedenk- erklärt das Stadtoberhaupt. sprächenAllein ambei gestrigenfranzösischem Diens- die Anwohner der Straße „Am Stadtbücherei stunde zum Volkstrauertag Um 11.20 Uhr läuten die Käsetag undwurden Wein. in Derder StadtEintritt zwölf ist Sandring“ um 18 Uhr, Grup- am Sonntag, 15. November, SchwalbacherMittwoch, 15. Oktober:Kirchenglok-Vor- frei.neue Es Fälle wird registriert. aber ein SeitKosten- Frei- penraum 4 im Bürgerhaus. aufgrund der Corona-Pan- ken.lesestunde Anschließend „Höchste ehren Zeit, Bür- beitragtag sind von es 15 gar Euro 22 Neuinfek-für Käse tionen. Damit ist die Zahl der demieMittwoch, ausfallen 15. -

Setzen Von Telefonnummern Mit Latex

ENUMB N E O 3 2 1 R H 4 S P 5 Version 2.3 20. August 2021 S 6 e X t E z T e 7 A n 8 0 L v it o 9 n m T n el er efonnumm Paketautor Keno Wehr Fehlermeldungen https://github.com/wehro/phonenumbers/issues Dieses Paket ermöglicht es, Telefonnummern unterschiedlichen nationalen Kon- ventionen entsprechend zu setzen und bei Bedarf auch zu verlinken. Unter- stützt werden deutsche, österreichische, französische, britische und nordame- rikanische Telefonnummern. Nummern aus anderen Ländern werden rudimen- tär unterstützt. An English version of this manual is available in the file phonenumbers-en.pdf. Inhaltsverzeichnis 1 Schnelleinstieg 3 6.3 Optionen ........ 24 1.1 Deutschland ...... 3 6.4 Ungültige Nummern .. 25 1.2 Österreich ........ 3 1.3 Frankreich ....... 4 7 Nordamerikanische Tele- 1.4 Großbritannien ..... 4 fonnummern 26 1.5 Nordamerika ...... 5 7.1 Geltungsbereich .... 26 1.6 Andere Länder ..... 5 7.2 Aufbau der Nummern . 27 7.3 Optionen ........ 28 2 Allgemeine Prinzipien 6 7.4 Ungültige Nummern .. 30 2.1 Grundideen des Pakets 6 2.2 Befehle .......... 6 8 Technische Hinweise 31 2.3 Verlinkung von Telefon- nummern ........ 7 A Literatur 32 2.4 Optionen ........ 8 B Deutsche Vorwahlen 36 2.5 Ungültige Nummern .. 10 B.1 Ortsvorwahlen ..... 36 2.6 Lizenz .......... 10 B.2 Sondervorwahlen ... 89 3 Deutsche Telefonnummern 11 C Österreichische Vorwahlen 91 3.1 Aufbau der Nummern . 11 C.1 Ortsvorwahlen ..... 91 3.2 Optionen ........ 12 C.2 Sondervorwahlen ... 101 3.3 Ungültige Nummern .. 13 D Französische Vorwahlen 103 4 Österreichische Telefon- D.1 Regionalvorwahlen .. -

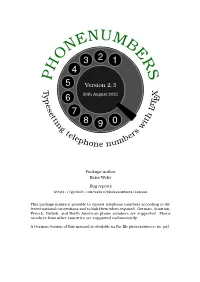

Typesetting Telephone Numbers with Latex

ENUMB N E O 3 2 1 R H 4 S P 5 Version 2.3 T y 20th August 2021 X p 6 E e T s A L e 7 t h t t in 8 0 i g 9 w te rs lep be hone num Package author Keno Wehr Bug reports https://github.com/wehro/phonenumbers/issues This package makes it possible to typeset telephone numbers according to dif- ferent national conventions and to link them when required. German, Austrian, French, British, and North American phone numbers are supported. Phone numbers from other countries are supported rudimentarily. A German version of this manual is available in the file phonenumbers-de.pdf. Contents 1 Quick Start 4 1.1 Germany ................................. 4 1.2 Austria ................................... 4 1.3 France ................................... 5 1.4 United Kingdom ............................. 5 1.5 North America .............................. 6 1.6 Other Countries ............................. 6 2 General Principles 7 2.1 Basic Ideas of the Package ....................... 7 2.2 Commands ................................ 7 2.3 Linking of Phone Numbers ....................... 8 2.4 Options .................................. 9 2.5 Invalid Numbers ............................. 11 2.6 Licence .................................. 11 3 German Phone Numbers 12 3.1 Structure of the Numbers ........................ 12 3.2 Options .................................. 13 3.3 Invalid Numbers ............................. 14 4 Austrian Phone Numbers 16 4.1 Structure of the Numbers ........................ 16 4.2 Options .................................. 17 4.3 Invalid Numbers ............................. 18 5 French Phone Numbers 20 5.1 Scope ................................... 20 5.2 Structure of the Numbers ........................ 20 5.3 Options .................................. 22 5.4 Invalid Numbers ............................. 23 6 British Phone Numbers 24 6.1 Scope ................................... 24 6.2 Structure of the Numbers ....................... -

Scha-Schlz Last Updated 4 June 2016 Schaabfn: Said by the Roethling FSL to Be Fromuc Mitgenfeld, Brueckenau, Bavaria

AHSGR American Historical Society of Germans From Russia Germanic Origins Project Legend: BV=a German village near the Black Sea . FN= German family name. FSL= First Settlers’ List. GL= a locality in the Germanies. GS= one of the German states. ML= Marriage List. RN= the name of a researcher who has verified one or more German origins. UC= unconfirmed. VV= a German Volga village. A word in bold indicates there is another entry regarding that word or phrase. Click on the bold word or phrase to go to that other entry. Red text calls attention to information for which verification is completed or well underway. Push the back button on your browser to return to the Germanic Origins Project home page. Scha-Schlz last updated 4 June 2016 SchaabFN: said by the Roethling FSL to be fromUC Mitgenfeld, Brueckenau, Bavaria. Schaab/Schab FN{Eva Katharina}: KS122:wife of Boch{J.Heinrich} fromUC Fraenk.-Crumbach. They married there on 21 January 1762 (Mai&Marquardt#1267). KS153 she was from Birkenau near Heppenheim, left Fraenkisch-Crumbach, married Bock , and headed for Petersburg. Schaab{Christoph}: in 1766 with wife {M.Elisabeth} and 1 son in Oranienbaum took transport for the Volga on which trip a daughter was born and died (T459-462). No further information. Schaab{Elis.}: KS152 says this widow left Mitgenfeld near Bruedkenau and was said to have gone to Semenowka. No further information. SchaabFN: this family name was found recorded in Herborn marriage records 1762-1767; see Flegel trip. SchaadFN{A.Maria}: according to the Dietel FSL there was a Schaad orphan in the household of a Hoffmann family fromUC Linz?, Darmstadt. -

Deutlich Mehr Straftaten Honig“ Des Türkischen Regis- Seurs Semih Kaplanoglu

Schwalbacher Zeitung 42. JAHRGANG NR.16 15. APRIL 2015 NIEDERRÄDER STRASSE 5 TELEFON 8480 80 Termine Neues Angebot der Stadt Termineselbst Veranstaltungen Sonntag, 19. April: Komödie „Das Haus am See“ um 20 eingeben Mittwoch, 15. April: Vortrag Uhr im großen Saal im Bür- von Dr. Wolfgang Metternich gerhaus. Vereine und Arbeitskreise, zum Thema „Wo der Kaiser Montag, 20. April: Film- die Veranstaltungen an die zu Fuß hingeht“ – Eine Kultur- abend „Drei Farben: Rot“ um Öffentlichkeit richten, kön- geschichte der Toilette um 19 Uhr in Raum 7+8 im nen dafür auch den Veran- 19.30 im Raum 7+8 im Bürgerhaus. staltungskalender der Stadt Bürgerhaus. Dienstag, 21. April: Kam- unter www.schwalbach.de nutzen. Mittwoch, 15. April: Sprech- mermusikabend der „Sinfo- Die Seite ist leicht zu finden, stunde des Behindertenbe- nietta Frankfurt“ um 20 Uhr zum Beispiel über den roten auftragten um 17 Uhr in im großen Saal im Bürger- Kasten „Servicelinks“ (rechts Raum 004 im Rathaus. haus. oben) auf der Startseite. Un- Freitag, 17. April: Frauen- Stadtbücherei terhalb des Kalendariums des sachenbasar ab 19 Uhr in der Veranstaltungskalenders befin- evangelischen Friedenskirche. Mittwoch, 15. April: Vorlese- det sich der Hinweis zur Freitag, 17. April: Filmvor- stunde „Große Klappe – Klei- Eintragung der eigenen Ver- führung „Bal. Honig“ um ner Frosch!“ um 15.15 Uhr. anstaltung in den Kalender. 19.30 Uhr in Raum 1 im Donnerstag, 16. April: Artur Der Vorgang ist einfach und Bürgerhaus. Becker liest aus „Vom Auf- kann auch von Nutzern mit we- Samstag, 18. April: Tag der gang der Sonne bis zu ihrem niger „Netzerfahrung“ gemeis- offenen Tür beim Tennisclub Niedergang“ um 20 Uhr.