Victoire À L'annapurna

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Pial Uai Nom Ecole Ou Etablissement Commune 74

1 / 11 PIAL UAI NOM ECOLE OU ETABLISSEMENT COMMUNE 74-PIAL ANTHONIOZ DE GAULLE CLUSES 0741088F ELEM FLAINE ARÂCHES-LA-FRASSE 74-PIAL ANTHONIOZ DE GAULLE CLUSES 0740354H PRIM SERVERAY ARÂCHES-LA-FRASSE 74-PIAL ANTHONIOZ DE GAULLE CLUSES 0740355J PRIM CHÂTILLON-SUR-CLUSES 74-PIAL ANTHONIOZ DE GAULLE CLUSES 0740911N CLG ANTHONIOZ DE GAULLE CLUSES 74-PIAL ANTHONIOZ DE GAULLE CLUSES 0740938T ELEM LAURENT MOLLIEX CLUSES 74-PIAL ANTHONIOZ DE GAULLE CLUSES 0740017S LPO CHARLES PONCET CLUSES 74-PIAL ANTHONIOZ DE GAULLE CLUSES 0740342V MAT LAURENT MOLLIEX CLUSES 74-PIAL ANTHONIOZ DE GAULLE CLUSES 0741182H PRIM LA SARDAGNE CLUSES 74-PIAL ANTHONIOZ DE GAULLE CLUSES 0741478E PRIM LE NOIRET CLUSES 74-PIAL ANTHONIOZ DE GAULLE CLUSES 0741074R PRIM LES EWUES 1 CLUSES 74-PIAL ANTHONIOZ DE GAULLE CLUSES 0741102W PRIM LES EWUES 2 CLUSES 74-PIAL ANTHONIOZ DE GAULLE CLUSES 0741183J PRIM MESSY CLUSES 74-PIAL ANTHONIOZ DE GAULLE CLUSES 0740167E PRIM PRALONG LE REPOSOIR 74-PIAL ANTHONIOZ DE GAULLE CLUSES 0740357L ELEM MAGLAND 74-PIAL ANTHONIOZ DE GAULLE CLUSES 0740360P ELEM GRAVIN MAGLAND 74-PIAL ANTHONIOZ DE GAULLE CLUSES 0741262V MAT DU VAL D'ARVE MAGLAND 74-PIAL ANTHONIOZ DE GAULLE CLUSES 0740366W ELEM NANCY-SUR-CLUSES 74-PIAL ANTHONIOZ DE GAULLE CLUSES 0740170H ELEM TOM MOREL SAINT-SIGISMOND 74-PIAL BEAUREGARD CRAN-GEVRIER 0741014A EP STE CROIX CHAVANOD 74-PIAL BEAUREGARD CRAN-GEVRIER 0741020G EP ANNONCIATION CRAN GEVRIER 74-PIAL BEAUREGARD CRAN-GEVRIER 0740274W CLG BEAUREGARD CRAN-GEVRIER 74-PIAL BEAUREGARD CRAN-GEVRIER 0741482J ELEM LE VALLON CRAN-GEVRIER -

A L'ombre De Blaitière

2011CHAMONIX-MONT-BLANC • 900 ANS D’HISTOIRE A l’ombre de Blaitière Année 2011 A l’heure de la 17e édition de ces journées du patrimoine chamoniardes, nous repartirons d’où nous nous sommes arrêtés, en septembre dernier : aux portes des Planards. Le cheminement proposé nous conduira à la redécouverte de quatre lieux majeurs de la commune : les Planards, le Biollay et son cimetière, la gare du Montenvers et le temple protestant. Chacun de ces endroits aura contribué de manière déterminante à la vie de la commune. Introduction Le site des Planards, aménagé après-guerre pour l’accueil de compétitions, est fortement associé à la tradition sportive de Chamonix. Chapitre A l’ombre de Blaitière Le cimetière, dont le transfert correspond à la délocalisation imposée dans la plupart des communes françaises au XIXe siècle, reste le lieu de mémoire et de recueillement par excellence pour les familles I chamoniardes et celles qui ont perdu un de leurs proches. La gare du Montenvers et la ligne sont quant à elles, en dépit de l’âpreté des résistances que leur construction suscita, le témoignage de l’entrée de Chamonix dans la modernité touristique et technique du moment (le tournant du siècle). Le temple protestant illustre l’empreinte de long cours de la communauté britannique sur la vie locale et sur la construction d’édifices, religieux ou non. Ce parcours patrimonial s’achèvera par une brève échappée, via la place du Mont-Blanc, vers la rue des Moulins et une station devant la maison Baud, en voie d’être reconvertie en Maison de la mémoire et du patrimoine : une courte présentation des futures missions de ce bâtiment emblématique du patrimoine chamoniard servira de prélude à sa prochaine inauguration. -

Bulletin Municipal Printemps 2009

VV aa ll ll oo rr cc ii nn ee Bulletin Municipal printemps 2009 EEddiittoorriiaall Vos réactions au premier numéro de notre bulletin municipal ont été nombreuses et chaleureuses. Nous vous en remercions sincèrement. Ces retours démontrent que ce document est attendu, lu et analysé. Aussi, nous envisageons de publier un petit fascicule à l’automne qui vous donnera de brèves informations sur la vie de notre commune, les avancées de certains dossiers et les projets à venir. Une année a été nécessaire à notre équipe pour découvrir et assimiler les fonctions que vous nous avez confiées. D’importants dossiers sont en cours d’examen tels que la communauté de communes, le nouveau schéma directeur de distribution d’eau potable, l’acquisition de terrains pour construire un nouveau centre de secours, l’achat à la SNCF du village de vacances « Les Mélèzes », la construction de la chaufferie bois, la gestion du col des Montets, le désenclavement de Vallorcine, la limitation de la vitesse des véhicules sur la RD 1506, la création de sentiers piétons et la rénovation de notre Mairie. Comme vous pouvez le constater, nous ne sommes pas restés inactifs et cette liste n’est pas exhaustive. Tous ces thèmes constituent de grands enjeux à court et moyen termes et tous sont interdépendants. D’où la nécessité d’écouter, consulter pour analyser et prendre les bonnes décisions. L’acquisition du terrain de la SNCF, d’une surface de 7000 m 2 environ, placé au cœur du village est en cours de négociation. Nous sommes en contact avec le Pôle Immobilier de la SNCF et la transaction aboutira à l’automne 2009. -

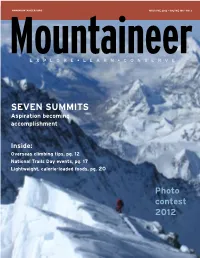

SEVEN SUMMITS Aspiration Becoming Accomplishment

WWW.MOUNTAINEERS.ORG MAY/JUNE 2012 • VOLUME 106 • NO. 3 MountaineerE X P L O R E • L E A R N • C O N S E R V E SEVEN SUMMITS Aspiration becoming accomplishment Inside: Overseas climbing tips, pg. 12 National Trails Day events, pg. 17 Lightweight, calorie-loaded foods, pg. 20 Photo contest 2012 inside May/June 2012 » Volume 106 » Number 3 12 Cllimbing Abroad 101 Enriching the community by helping people Planning your first climb abroad? Here are some tips explore, conserve, learn about, and enjoy the lands and waters of the Pacific Northwest. 14 Outdoors: healthy for the economy A glance at the value of recreation and preservation 12 17 There is a trail in need calling you Help out on National Trails Day at one of these events 18 When you can’t hike, get on a bike Some dry destinations for National Bike Month 21 Achieving the Seven Summits Two Olympia Mountaineers share their experiences 8 conservation currents New Alpine Lakes stewards: Weed Watchers 18 10 reachING OUT Great people, volunteers and partners bring success 16 MEMbERShIP matters A hearty thanks to you, our members 17 stepping UP Swapping paddles for trail maintenance tools 24 impact GIVING 21 Mountain Workshops working their magic with youth 32 branchING OUT News from The Mountaineers Branches 46 bOOkMARkS New Mountaineers release: The Seven Summits 47 last word Be ready to receive the gifts of the outdoors the Mountaineer uses . DIscoVER THE MOUntaINEERS If you are thinking of joining—or have joined and aren’t sure where to start—why not attend an information meeting? Check the Branching Out section of the magazine (page 32) for times and locations for each of our seven branches. -

MONTAGNERE PASSY 9 -10 -11 AOUT 2013 23Ème SALON INTERNATIONAL DU LIVRE DE MONTAGNE Imp

Pascal Tournaire AR CHI TEC TU en MONTAGNERE PASSY 9 -10 -11 AOUT 2013 23ème SALON rnaire INTERNATIONAL DU LIVRE DE MONTAGNE Imp. PLANCHER - Tél. 04 50 97 46 00 Crédit photo : Pascal Tou salonLivrePassyVz.indd 1 En partenariat avec LE JARDIN DES CIMES 09/04/13 07:43 HAUTE-SAVOIE-FRANCE - Tél. / Fax 04 50 58 81 73 - www.salon-livre-montagne.com - [email protected] 1 TRANSACTIONS - LOCATIONS SYNDIC D’IMMEUBLES les contamines immobilier Jean-Marc PEILLEX, MAÎTRE EN DROIT Cl 639 route de Notre Dame de la Gorge 74170 LES CONTAMINES-MONTJOIE Tél. 04 50 47 01 82 - Fax 04 50 47 08 54 [email protected] Retrouvez notre rubrique Librairie-Cartothèque en ligne sur notre site www.auvieuxcampeur.fr Un large choix de guides, topos et cartes ainsi qu’une sélection de livres vous y attendent ! SALLANCHES - 925 route du Fayet - 74700 - Tél. : 04 50 91 26 62 Et aussi à : Lyon - Thonon-Les-Bains - Sallanches - Toulouse-labège - Strasbourg - Albertville - Marseille - Grenoble - Chambéry (Eté 2013) Montagne de Livres… …Livres de Montagne 23ème Salon International du Livre de Montagne de Passy 9 - 10 - 11 août 2013 "ARCHITECTURE EN MONTAGNE" Président d’Honneur Jean-François LYON-CAEN Architecte, Maître-assistant, Responsable du Master et de l’Equipe de recherche « architecture-paysage-montagne » à l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Grenoble Achetez votre entrée au Salon du Livre de Montagne directement à l’Offi ce du Tourisme de Passy Contactez le 04 50 58 80 52 Téléphone du salon pour les 3 jours : 06 86 76 69 04 Siège -

Carnets Du Vertige Textes De Louis Lachenal Et Gérard Herzog

Louis Lachenal Carnets du Vertige textes de Louis Lachenal et Gérard Herzog Edition illustrée - 1996 Editions Guérin - 39 place Balmat - 74400 Chamonix Une réédition? Les "Carnets du Vertige" ont déjà été édités en 1956, quelques mois après la mort de Louis Lachenal, à partir de notes qu'il avait rédigées dans l'intention d'en faire un livre. Gérard Herzog les avait alors rassemblées, complétées, en avait rédigé les transitions. Par chance nous avons retrouvé davantage de matériau originel que n'en contient cette ancienne version. Nous avons natu- rellement proposé, chaque fois qu'ils ont pu être retrouvés, les textes de première main : l'authenticité est la raison d'être de cette col- lection. Certains documents apportent de surcroît des nuances, des précisions dont se réjouiront les amateurs d'histoire alpine. C'est à dire tous les alpinistes, car à part grimper y-a-t-il plus grand plaisir que de parler d'alpinisme? Avons-nous été plus royalistes que le roi quand nous avons décidé de publier l'intégrale du Journal de f'Annapurna, à la place de la version légèrement raccourcie dont Lachenal envisageait la publication ? Il nous était difficile de résister à l'envie de vous faire partager notre plaisir de lecteur : cette écriture brute a tellement d'éclat et d'humour! Par "nous", il faut comprendre tous ceux qui ont collaboré à cette édition et en premier lieu la famille et les amis de Louis Lachenal. Tous ces inédits donnent un coeur, une nouvelle vie à la biogra- phie de Lachenal. Comme en montagne, il fait l'économie de ses forces, peu de mots, beaucoup de vivacité, une précision de chat pour faire passer l'émotion avec élégance, sans appuyer. -

L'évolution De La Figure Héroïque Au Sein De La Littérature

L’évolution de la figure héroïque au sein de la littérature alpine de la seconde moitié du vingtième siècle à nos jours Antoine Goessaert To cite this version: Antoine Goessaert. L’évolution de la figure héroïque au sein de la littérature alpine de la seconde moitié du vingtième siècle à nos jours. Littératures. 2020. dumas-03025918 HAL Id: dumas-03025918 https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-03025918 Submitted on 26 Nov 2020 HAL is a multi-disciplinary open access L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est archive for the deposit and dissemination of sci- destinée au dépôt et à la diffusion de documents entific research documents, whether they are pub- scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, lished or not. The documents may come from émanant des établissements d’enseignement et de teaching and research institutions in France or recherche français ou étrangers, des laboratoires abroad, or from public or private research centers. publics ou privés. Distributed under a Creative Commons Attribution - NonCommercial - NoDerivatives| 4.0 International License Mémoire de recherche GOESSAERT Antoine Master - 2019/2020 L’ÉVOLUTION DE LA FIGURE DU HÉROS AU SEIN DE LA LITTÉRATUREALPINEDELA SECONDE MOITIÉ DU XXE SIÈCLE À NOS JOURS Sous la direction de M. Stéphane CHAUDIER Remerciements La réalisation de ce mémoire a été possible grâce au concours de plusieurs personnes envers qui je voudrais exprimer toute ma gratitude. Je voudrais naturellement adresser toute ma reconnaissance pour le directeur de ce mémoire Monsieur Stéphane CHAUDIER, pour sa patience, sa bienveillance, sa confiance, son ouverture intellectuelle et ses judicieux conseils qui m'ont permis d'alimenter sereinement ma réflexion et ma rédaction. -

Gala Du Ski Au S.I.G

Gala du Ski Au S.I.G. chaussage Stands 917 à 921 le verrouillage de la chaussure se fait automatiquement et sans effort dans la position debout. et 1016 à 1020 Si en course les bosses vous déséquilibrent, la double élasticité (horizontale et verticale) de la butée AR vous donnera une parfaite aisance en compensant les difficultés de la piste. déchaussage-. en fin de parcours, appuyez sur le levier de déverrouillage avec la pointe de votre canne RAMY. cannes RAMY fournisseur officiel de l'équipe de France avec UP/chute RAMY c'est parti ! VR 17 5 Médailles OR J. 0. Grenoble 68 8 Médailles dont 3 OR aux Chts du Monde 70 - Val Gardena Testés, choisis et adoptes par les plus grands champions, les SKIS DYNAMIC ont un palmarès unique au monde : en particulier 10 médailles d'or et 5 K de diamant. Ce sont de véritables skis en plastique moulé, formés essentiellement d'une boite de torsion qui leur confère des qualités absolument unique de résistance et de tenue de piste. Tous les SKIS DYNAMIC sont équipés de carres élastiques qui offrent au skieur l'extraordinaire avantage de pouvoir évoluer sur toutes les neiges : molles, dures ou glacées avec une remarquable aisance et en toute sécurité. SKI DYNAMIC : SKI DES CHAMPIONS - SKI DE TOUS LES AMATEURS DE VRAI SKI - AGENTS DANS LE MONDE ENTIER ALLEMAGNE - ANGLETERRE - BELGIQUE - CANADA - ITALIE - JAPON LIBAN - NORVEGE - SUEDE - SUISSE - U.S.A. ATELIERS MICHAL 38 - SILLANS Tél. 9 et 53 PROGRAMME PREMIÈRE PARTIE Marcel Ichac Né à Rueil (S.-et-O.) le 22 Officier de la Légion d'Hon- octobre 1906. -

Journal 1964 '

THE ASSOCIATION OF BRITISH MEMBERS OF THE SWISS ALPINE CLUB . - /. > -* t ' 0§ ■M , JOURNAL 1964 ' : t *Vt ‘ "'A -' a ’ ■ ■- -a'- A-*' f - ■ ' m m ' v ■- ■■ ■ &&■,■■■ a-a.,,:;aaA^ ■■ ‘ ■; % - ‘ ’’’ ‘‘ . '■ . !i -■ : . Roam the Continent Rest in Switzerland « V* Go as you please to the holiday spot ofyour own choice Enjoy taking your time — to get away from it all, by discovering off the beaten track places every day’s a holiday Information from your Travel Agent or the Swiss National Tourist Office 458 Strand London W.C. 2, FRANK DAVIES The Climbers’ Shop AMBLESIDE WESTMORLAND Specialists in catering for the needs of the modern climber by providing the best of BRITISH and CONTINENTAL equipment, thoroughly tested in the Alps, Andes and Himalaya Suppliers of equipment to:— Anglo-American Karakoram Expedition, 1960 Joint Services Himalayan Expedition, 1960 (Annapurna 11) Nuptse Himalayan Expedition, 1961 Kanjiroba Himalayan Expedition, 1961 British-Soviet Pamirs Expedition, 1962 Eigerwand 1962 Please write for our latest catalogue:— “Modern Climbing Equipment” 1964 PROMPT POSTAL SERVICE THOMAS J. GASTON Booksellers For all MOUNTAINEERING BOOKS Especially CLIMBER’S GUIDES TO THE ALPS High Prices offered for Alpine Books Catalogues Issued 13-14 BISHOP’S COURT, CHANCERY LANE, LONDON, W.C.2. Telephone : Chancery 2787 Tmm ■ ■ THE ULTIMATE RANGE.. * s ■ ■ ' The ultimate mountain range stretches far across the roof of the world, rank upon serried rank disappearing into the limitless distance. Inaccessible except to a chosen few, the Himalayas and beyond beckon to all who can sense their challenge. The ultimate range of Mountaineering Equipment features in page after comprehensive page of the “ Good Companions ” Catalogue i*1 c^ear illustration and detail. -

Dictionnaire Des Communes De Haute-Savoie

Michel GERMAIN - Jean-Louis HEBRARD - Gilbert JOND DICTIONNAIRE DES COMMUNES DE HAUTE-SAVOIE HORVATH Editions HORVATH 93-95, rue Vendôme 69006 LYON ISBN. 2.7171.0933-1 SOMMAIRE Introduction 5 Canton d'Abondance 7 Canton d'Alby-sur-Chéran 13 Canton d'Annecy centre 25 Canton d'Annecy nord-est 25 Canton d'Annecy nord-ouest 31 Canton d'Annecy-le-Vieux 43 Canton d'Annemasse nord 57 Canton d'Annemasse sud 75 Canton du Biot 89 Canton de Boëge 105 Canton de Bonne ville 117 Canton de Chamonix Mont-Blanc 139 Canton de Cluses 147 Canton de Cruseilles 159 Canton de Douvaine 171 Canton d'Evian 199 Canton de Faverges 213 Canton de Frangy 223 Canton de Reignier 233 Canton de La Roche-sur-Foron 251 Canton de Rumilly 271 Canton de Saint-Gervais-les-Bains 287 Canton de Saint-Jeoire-en-Faucigny 297 Canton de Saint-Julien-en-Genevois 313 Canton de Sallanches 329 Canton de Samoëns 349 Canton de Scionzier 361 Canton de Seynod 373 Canton de Seyssel 387 Canton de Taninges 397 Canton de Thônes .............................................................. 409 Canton de Thonon-les-Bains .............................................................................. 423 Canton de Thorens-Glières .................................................................................. 441 Index des communes ............................................................................................... 449 INTRODUCTION La Haute-Savoie, département créé en 1860 après Thonon-les-Bains (6 cantons) n'a que 102 105 l'Annexion de la Savoie par la France, fait partie habitants. des 39 départements frontières de France. Le conseil général, constitué de 33 conseillers Le département (438 800 ha) est constitué de trois généraux, gère un département comprenant 292 grands terroirs différents. Au sud-est, on ren- communes, contre 314 en 1900. -

Le Cinéma Documentaire D'exploration Et De Spéléologie Richard Maire

Karstologia : revue de karstologie et de spéléologie physique Le cinéma documentaire d'exploration et de spéléologie Richard Maire Citer ce document / Cite this document : Maire Richard. Le cinéma documentaire d'exploration et de spéléologie. In: Karstologia : revue de karstologie et de spéléologie physique, n°52, 2e semestre 2008. Les escargots souterrains, marqueurs des hydrosystèmes karstiques. pp. 39-50; doi : https://doi.org/10.3406/karst.2008.2636 https://www.persee.fr/doc/karst_0751-7688_2008_num_52_1_2636 Fichier pdf généré le 15/03/2019 Abstract Speleology and mountaineering documentary movies The exploration documentary movies began in the early twentieth century, thanks to the pioneering role of Australian Fr. Hurley during the Odyssey of Shackleton to Antarctica in 1914-1917. Later the filmmaker M. Ichac, one of the founders of the Speleo-Club de Paris, has launched the mountain documentary movie with Karakorum in 1936, and the caving movie in 1943 with Sondeurs d'abîmes made in Vercors. In 1956 G. Marry films the exploration of the gouffre Berger, the first -1000 (Siphon -1 122). In 1967, the English filmmaker Sid Pérou produces for BBC Sunday at Sunset Spot, a dramatic rescue caving movie. In France, afterTrente heures pour réussir (1975), M. Luquet launchs the International Caving Film Festival in La Chapelle en Vercors in 1977, which will then be directed during twelve years by J. Lamberton until 1989. The first documentary-fiction caving movie, Les Cascades de la Nuit, was produced by A. Baptizet in 1976. From 1978 to 1990, the growth of speleological movie is remarkable and the french TV (Antenne 2) broadcasts caving movies once per month in the Carnets de l'Aventure. -

Lac Blanc Aiguillette D’Argentière Aiguilles Rouges Dimanche 27 Juillet 2008

Lac Blanc Aiguillette d’Argentière Aiguilles Rouges Dimanche 27 juillet 2008 Niveau : P2 T3 - Dénivelée : 980 m - 5 h 30 de marche prévues - Aiguilles Rouges. Animateur : Mireille Martin. 8 participants - départ du col des Montets - 1461 m Compte rendu : Mireille. 7 heures du matin et une météo qui nous annonce la pluie dès 14 heures. Nous n’y croyons pas et à 8 heures 30 nous sommes 8 au Col des Montets à longer le sentier botanique sous un magnifique ciel bleu. Une série de lacets dans une forêt de mélèzes qui nous laisse souvent des échappées sur le glacier du Tour puis d’Argentière. Un replat bienvenu sous la falaise granitique d’Argentière et soudain des bouquetins petits et grands pas sauvages du tout au milieu du chemin et sur les rochers alentour . sur l’Aiguillette d’Argentière aussi ? L’Aiguillette d’Argentière Non c’est un grimpeur ! Il n’a pas le vertige, surtout lorsque nous le verrons plus tard debout tout en haut ! Une photo célèbre montre Louis Lachenal sur ce rocher de l’Aiguillette (Ndlr). A nous d’attaquer les nombreuses échelles, câbles et marches en bois. Tout se passe parfaitement bien, on trouve ça très ludique et personne n’a la moindre appréhension. Encore quelques bouquetins qui signalent leur présence par un sifflement et puis un gros cairn au carrefour des chemins qui vont soit vers Argentière, soit vers le Col des Montets (que nous prendrons au retour), soit vers le Lac Blanc en passant par le lac des Cheserys le plus méridional. Option qui nous convient.