Tesis Presentada Por

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Videomemes Musicales, Punctum, Contrapunto Cognitivo Y Lecturas

“The Who live in Sinaloa”: videomemes musicales, punctum, contrapunto cognitivo y lecturas oblicuas “The Who live in Sinaloa”: Musical video memes, punctum, cognitive counterpoint and oblique readings por Rubén López-Cano Escola Superior de Música de Catalunya, España [email protected] Los internet memes son unidades culturales de contenido digital multimedia que se propagan inten- samente por la red en un proceso en el que son intervenidos, remezclados, adaptados, apropiados y transformados por sus usuarios una y otra vez. Su dispersión sigue estructuras, reglas, narrativas y argumentos que se matizan, intensifican o cambian constantemente dando lugar a conversaciones digi- tales de diverso tipo. Después de una introducción general a la memética, en este trabajo se analizan a fondo algunos aspectos del meme Cover Heavy cumbia. En este, los prosumidores montan escenas de conciertos de bandas de rock duro como Metallica, Korn o Guns N’ Roses, sobre músicas de escenas locales latinoamericanas como cumbia, balada, cuarteto cordobés, narcocorridos o música de banda de México. El análisis a profundidad de sus estrategias de sincronización audiovisual de materiales tan heterogéneos nos permitirá conocer a fondo su funcionamiento interno, sus mecanismos lúdicos, sus ganchos de interacción cognitiva y las lecturas paradójicas, intermitentes, reflexivas o discursivas que propician. En el análisis se han empleado herramientas teóricas del análisis del audiovisual, conceptos de los estudios acerca del gesto musical y del análisis de discursos no verbales de naturaleza semiótica con acento en lo social y pragmático. Palabras clave: Internet meme, remix, remezcla digital, música plebeya, videomeme, memética, reciclaje digital musical. Internet memes are cultural units of digital multimedia content that are spread intensely through the network in a process in which they are intervened, remixed, adapted and transformed by their users over and over again. -

Canción Mixteca 104

DISTRIBUCIÓN GRATUITA Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa. M42 Cantares int copia 3_CANTARES MEXICANOS 29/08/14 14:17 Página 1 M42 Cantares int copia 3_CANTARES MEXICANOS 29/08/14 14:17 Página 3 Índice Presentación 9 Aguascalientes 11 Aguascalientes 12 Pajarillo barranqueño 14 Pelea de gallos en San Marcos 15 Baja California 16 El cachanilla 17 Pescadores de Ensenada 18 El bajacaliforniano 20 Baja California Sur 21 Corrido del cabo Fierro 22 Puerto de ilusión 24 Costa azul 25 Campeche 26 Campeche 27 Currucú de palomas (Sueño tropical) 29 Presentimiento 30 Coahuila 31 Agustín Jaime 32 Rosita Alvírez 33 Corrido de Coahuila 34 M42 Cantares int copia 3_CANTARES MEXICANOS 29/08/14 14:17 Página 4 Colima 35 Camino real de Colima 36 Ay, Comala 37 El palmero 38 Chiapas 39 Soy buen tuxtleco 40 Tapachula 41 Comitán 42 Chihuahua 43 Corrido de Chihuahua 44 Paso del Norte 45 La tumba abandonada (La tumba de Villa) 46 Distrito Federal 48 Sábado Distrito Federal 49 Mi ciudad 51 Caminito de Contreras 52 Durango 53 Durango, Durango 54 De México hasta Durango 56 La celda 27 (El alacrán de Durango) 57 Guanajuato 58 Pénjamo 59 Tierra de mis amores 60 Camino de Guanajuato 61 M42 Cantares int copia 3_CANTARES MEXICANOS 29/08/14 14:17 Página 5 Guerrero 62 La sanmarqueña 63 Guerrero es una cajita 64 Por los caminos del sur 66 Hidalgo 67 El hidalguense 68 El gusto 69 Rogaciano el huapanguero 70 Jalisco 71 Guadalajara 72 ¡Ay, Jalisco, no te rajes! 73 Atotonilco -

Donn Borcherdt Collection

http://oac.cdlib.org/findaid/ark:/13030/kt0t1nc989 No online items Finding Aid for the Donn Borcherdt Collection 1960-1964 Processed by . Ethnomusicology Archive UCLA 1630 Schoenberg Music Building Box 951657 Los Angeles, CA 90095-1657 Phone: (310) 825-1695 Fax: (310) 206-4738 Email: [email protected] URL: http://www.ethnomusic.ucla.edu/Archive/ ©2007 The Regents of the University of California. All rights reserved. Finding Aid for the Donn 1966.01 1 Borcherdt Collection 1960-1964 Descriptive Summary Title: Donn Borcherdt Collection, Date (inclusive): 1960-1964 Collection number: 1966.01 Creator: Borcherdt, Donn Extent: 7 boxes Repository: University of California, Los Angeles. Library. Ethnomusicology Archive Los Angeles, California 90095-1490 Abstract: This collection consists of sound recordings and field notes. Language of Material: Collection materials in English, Spanish Access Archive materials may be accessed in the Archive. As many of our collections are stored off-site at SRLF, we recommend you contact the Archive in advance to check on the availability of the materials. Publication Rights Archive materials do not circulate and may not be duplicated or published without written permission from the copyright holders, collectors, and/or performers. For more information contact the Archive Librarians: [email protected]. Preferred Citation [Identification of item], Donn Borcherdt Collection, 1966.01, Ethnomusicology Archive, University of California, Los Angeles. Biography Donn Borcherdt was born in Montrose, California. Borcherdt was a composer and pianist. After he received his BA from UCLA in composition and conducting, he began his graduate studies in ethnomusicology in 1956, focusing first on Armenian folk music and, later, on the music of Mexico. -

La Música Norteña Mexicana

LA MÚSICA NORTEÑA MEXICANA Luis Omar Montoya Arias Gabriel Medrano de Luna 2016 La música norteña mexicana Primera edición, 2016 D.R. Del texto Luis Omar Montoya Arias, Gabriel Medrano de Luna D.R. De la presente edición: UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO Campus Guanajuato División de Ciencias Sociales y Humanidades Departamento de Educación Lascuráin de Retana núm 5, zona centro, C.P. 36000, Guanajuato, Gto., México. Este libro es el resultado de la estancia posdoctoral que el Dr. Luis Omar Montoya Arias realiza en la Maestría en Artes de la División de Arquitectura, Arte y Diseño, Campus Guanajuato, de la Universidad de Guanajuato; recibe el apoyo de una beca otorgada por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt). Cuenta con la tutoría académica del Dr. Gabriel Medrano de Luna, profesor-investigador de la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guanajuato, miembro del CAP de la Maestría en Artes y especialista en cultura oral y patrimonio intangible. Diseño de portada: Martha Graciela Piña Pedraza Ilustración de portada: Felipe de Jesús Bonilla Montiel Cuidado de la edición: Flor E. Aguilera Navarrete ISBN: 978-607-441-414-1 Advertencia: ninguna parte del contenido de este ejemplar puede reproducirse, almacenarse o transmitirse de ninguna forma, ni por ningún medio, sea éste electrónico, fotoquímico, mecánico, óptico, de grabación o de fotocopia, ya sea para uso personal o de lucro, sin la previa autorización por escrito de los editores. Impreso y hecho en México • Printed and made in Mexico CONTENIDO INTRODUCCIÓN 11 CAPÍTULO I La coyuntura de 1990 13 CAPÍTULO II El diseño gráfico en la música norteña mexicana 39 CAPÍTULO III El acordeón y sus agentes sociales en México 51 CAPÍTULO IV Las músicas mexicanas durante la dictadura de Augusto Pinochet Ugarte 83 Capítulo V Hablando de música norteña mexicana 101 Capítulo VI Redowa no redova 125 CAPÍTULO VII México-Chile. -

CORRIDO NORTEÑO Y METAL PUNK. ¿Patrimonio Musical Urbano? Su Permanencia En Tijuana Y Sus Transformaciones Durante La Guerra Contra Las Drogas: 2006-2016

CORRIDO NORTEÑO Y METAL PUNK. ¿Patrimonio musical urbano? Su permanencia en Tijuana y sus transformaciones durante la guerra contra las drogas: 2006-2016. Tesis presentada por Pedro Gilberto Pacheco López. Para obtener el grado de MAESTRO EN ESTUDIOS CULTURALES Tijuana, B. C., México 2016 CONSTANCIA DE APROBACIÓN Director de Tesis: Dr. Miguel Olmos Aguilera. Aprobada por el Jurado Examinador: 1. 2. 3. Obviamente a Gilberto y a Roselia: Mi agradecimiento eterno y mayor cariño. A Tania: Porque tú sacrificio lo llevo en mi corazón. Agradecimientos: Al apoyo económico recibido por CONACYT y a El Colef por la preparación recibida. A Adán y Janet por su amistad y por al apoyo desde el inicio y hasta este último momento que cortaron la luz de mi casa. Los vamos a extrañar. A los músicos que me regalaron su tiempo, que me abrieron sus hogares, y confiaron sus recuerdos: Fernando, Rosy, Ángel, Ramón, Beto, Gerardo, Alejandro, Jorge, Alejandro, Taco y Eduardo. Eta tesis no existiría sin ustedes, los recordaré con gran afecto. Resumen. La presente tesis de investigación se inserta dentro de los debates contemporáneos sobre cultura urbana en la frontera norte de México y se resume en tres grandes premisas: la primera es que el corrido y el metal forman parte de dos estructuras musicales de larga duración y cambio lento cuya permanencia es una forma de patrimonio cultural. Para desarrollar esta premisa se elabora una reconstrucción historiográfica desde la irrupción de los géneros musicales en el siglo XIX, pasando a la apropiación por compositores tijuanenses a mediados del siglo XX, hasta llegar al testimonio de primera mano de los músicos contemporáneos. -

Mediación Musical: Aproximación Etnográfica Al Narcocorrido

Tesis doctoral Mediación musical: Aproximación etnográfica al narcocorrido César Jesús Burgos Dávila Director Dr. Joel Feliu i Samuel-Lajeunesse Doctorat en Psicologia Social Departament de Psicologia Social Facultat de Psicologia Universitat Autònoma de Barcelona Bellaterra, 2012. La tesis doctoral titulada: “Mediación musical: Aproximación etnográfica al narcocorrido” está licenciada por César Jesús Burgos Dávila. Usted tiene el derecho de copiar, modificar y distribuir esta obra siempre y cuando no haga un uso comercial de la misma, indique la autoría y la distribuya bajo las mismas condiciones. Esta obra esta bajo una licencia Attribution- NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported de Creative Commons. Para ver una copia de esta licencia, envie una carta a Creative Commons, 171 Second Street, Suite 300, San Francisco, California 94105, USA. o visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0 Para citar este trabajo: Burgos, C. (2012). Mediación musical: Aproximación etnográfica al narcocorrido (Tesis Doctoral). Universitat Autònoma de Barcelona, Barcelona. Agradecimientos Al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT) y a la Universidad Autónoma de Sinaloa a través del Programa de Formación de Doctores Jóvenes para el Desarrollo estratégico Institucional, por la ayuda económica recibida para la realización de mis estudios. Al Departament de Psicologia Social de la Universitat Autònoma de Barcelona. A la planta docente, por ser parte fundamental de mi formación. En especial al Dr. Joel Feliu, por aceptar la dirección de la tesis sobre un tema totalmente desconocido para ambos, por su confianza y apoyo durante mis estudios. También agradezco a los evaluadores de las distintas fases del proyecto de investigación, Dra. Maite Martínez, Dra. -

Texas Bandmasters Association 2014 Convention/Clinic

Selecting Mariachi Literature that is Fun for Both Your Group AND Your Audience CLINICIAN: Rolando Molina DEMONSTRATION GROUP: H. M. King High School Mariachi Del Rey Texas Bandmasters Association 2014 Convention/Clinic 2014 Patron Sponsor JULY 27-30, 2014 HENRY B. GONZALEZ CONVENTION CENTER SAN ANTONIO, TEXAS Selecting Mariachi Literature that is Fun for Both Your Group AND Your Audience Presented at TBA 2014, San Antonio, Texas (Featuring: H. M. King High School, Mariachi Del Rey), Rolando Molina, director Good afternoon, my name is Rolando Molina and I am the Band director and Mariachi director at H.M. King H.S. This is my 45th TBA . I would like to thank TBA and Mr. Mike Brashear for inviting us to come to do this workshop for you today. I am not a Mariachi expert yet, but I have learned quite a bit about teaching Mariachi during the last 15 years and I would like to share some of my experience with you. I have compiled a list of selections that we play or have played throughout our school year. I also included on the list who arranged these selections. My major source for Mariachi arrangements is Mr. David Silva from San Antonio. He has a library of over 300 arrangements. I also use John Vela’s arrangements. His company is Mariachi Unlimited. I also use his nephew, Jaime Vela, as a resource. Jaime is the band director Beeville, Texas and is one of my former students. I also have a good friend that is a very good Mariachi arranger. His name is Jorge Vargas. -

Deal Wedding Playlist - 1/13/2018

Deal Wedding Playlist - 1/13/2018 Dinner Love, Need and Want You - Patti Labelle Sweet Love - Anita Baker Sabor A Mi - Pedro Lopez Y Su Trio Casablanca The Girl - City and Colour Thinking Out Loud - Ed Sheeran I'll Always Love You - Taylor Dayne Rayando El Sol - Mana Piel Canela - Eydie Gome y Los Panchos Dreaming Of You (Clean) - Selena Halo - Beyonce Always Be My Baby - Mariah Carey Grand Entrances The Next Episode (Instrumental) - Dr. Dre All of the Lights - Kanye Dinner (cont'd) El Reloj - Luis Miguel Fijate Bien - Juanes You're the One (Clean) - SWV So Into You (Clean) - Tamia ft Fabolous Young Blood - The Naked and Famous There Is A Light That Never Goes Out (Intro Clean) - The Smiths Dark Days (Clean) - Local Natives Out Of My League (Clean) - Fitz and The Tantrums I Can Love You (Clean) - Mary J Blige ft Lil' Kim Corazon Espinado - Santana ft Maná I'm Real (Remix) (Intro Clean) - Jennifer Lopez ft Ja Rule I Need A Girl (Clean) - P. Diddy ft Usher & Loon No One (Clean) - Alicia Keys La Chula - Maná What About Us (Intro Clean) - Total ft Timbaland & Missy Elliott Wonderful (Intro Clean) - Ja Rule ft R. Kelly & Ashanti Step In The Name Of Love (Extended) - R. Kelly First Dance / Father/Daughter Deal - First Dance - DJ Jeckyll I'll Be There - The Jackson 5 Dollar Dance I Want It That Way - Backstreet Boys Contigo Aprendi - Pedro Lopez Y Su Trio Casablanca La Gota Fria - Carlos Vives Baby Got Back (Intro Clean) - Sir Mix-A-Lot La Guayaba - Latin Brothers Oye Como Va (Clean) - Santana Dancing La Bomba (Extended) - Azul Azul Gasolina - Daddy Yankee Oye Mi Canto (DJ Randy Remix Explicit) - N.O.R.E., Nina Sky, Big Mato, Daddy Yankee and Gem Star Disco Inferno (Intro Explicit) - 50 Cent Ven Bailalo (Intro Clean) - Angel & Khriz Hypnotize (Intro Explicit) - Notorious B.I.G Return of the Mack (Wicked Mix) (Clean) - Mark Morrison Gin & Juice (Intro Explicit) - Snoop Dogg Only You (Remix) (Intro Clean) - 112 ft Notorious B.I.G. -

Repertorio Grupo Musical Kabbalah MUSICA PARA LA RECEPCION, COMIDA O CENA MUSICA PARA LA RECEPCION, COMIDA O CENA MUSICA TROPICA

Repertorio Grupo Musical Kabbalah Grupo Musical Kabbala cuenta con un amplio repertorio musical versátil, nacional e internacional, que pone a su disposición, donde encontrará todos los géneros adecuados para cualquier tipo de celebración, siempre interpretados con el rigor que da la academia y la espontaneidad que nos han brindado los años de experiencia. MUSICA PARA LA RECEPCION, COMIDA O CENA MUSICA PARA LA RECEPCION, COMIDA O CENA • A mi manera. • Una mañana. • Moonflower - Santana • Bésame mucho. • Autumn leaves. • Chica de Ipanema. • The way you look tonight - Frank Sinatra. • Fantasy - Earth, Wind & Fire. • I Have Nothing – Whitney Houston. • September - Earth, Wind & Fire • Bruno Mars - Uptown Funk ft • Close to you -The Carpenters. • Unforgettable – Nat King Cole • Corazón Espinado - Maná y Carlos Santana • Me Enamora – Juanes. • Así es la vida – Reyli. • La Chica de Humo – Emmanuel. • Día de Suerte – Alejandra Guzmán. • Equivocada – Thalía. • Que será de ti – Thalía. • Creo en ti – Reik. • Popurrí Jun Gabriel – Pandora. • Vehicle – Chicago. • Feel so good – chuk man Jhony • And I love her • Murmullo Inoportuno • Titanium – Tulisa • Musica Ligera versión Bossanova • Luz de día – Enanitos Verdes • El rey Azul – Emanuel • Colgado en tus manos MUSICA TROPICAL MUSICA CUMBIA Y SALSA • Que nadie sepa mi sufrir - Sonora Dinamita • Que bello - Sonora Dinamita. • La vida es un Carnaval - Celia Cruz. • Los Luchadores - Conjunto África. • Tiene espinas el Rosal – Cañaveral. • No te voy a perdonar – Cañaveral. • Como la flor – Selena. • La Carcacha – Selena. • Baila esta cumbia – Selena. • Vivir Mi Vida - Marc Anthony • Mil Horas – Sonora Dinamita. • ¡Oye! – Sonora Dinamita. • 17 años – Ángeles Azules. • Mis sentimientos – Ángeles Azules. • Todo me gusta de ti - Aarón y su grupo ilusión. -

The Cross-Border Cult of Jesús Malverde (19Th-21St Centuries)

FRONTERA NORTE VOL. 31, ART. 7, 2019 http://dx.doi.org/10.33679/rfn.v1i1.2029 Blessed are you Among Bandits: The Cross-Border Cult of Jesús Malverde (19th-21st centuries) Bendito tú eres entre todos los bandidos: el culto transfronterizo a Jesús Malverde (siglos XIX-XXI) Carolina da Cunha Rocha1 ABSTRACT The purpose of this article is to analyze the religious aspect of the drug trafficking culture, in particular, the devotion to the popular saint Jesus Malverde in Mexico between the 19th and 21st centuries. The guiding hypothesis is that the worship of this saint has been resignified since the 1970s as a response to a stronger repressive apparatus against drugs due to the increase in drug use in the United States. The Malverdian cult was adopted by the drug trafficking culture in the most ostensive way, and it has crossed geographic and cultural borders. Keywords: 1. Jesús Malverde, 2. drug trafficking, 3. religiosity, 4. northern Mexico, 5. United States. RESUMEN El objeto de este artículo es analizar el aspecto de la religiosidad dentro de la cultura del narcotráfico, en especial, la devoción al santo popular Jesús Malverde en México, entre los siglos XIX y XXI. La hipótesis sostenida por este trabajo es que, a partir de la década de 1970, con el incremento del aparato represivo al combate a las drogas y el aumento del consumo por parte de Estados Unidos, la devoción al santo pasó por una resignificación. El culto a Malverde fue tanto adoptado por la cultura del narcotráfico del modo más ostensivo, como cruzó fronteras geográficas y culturales. -

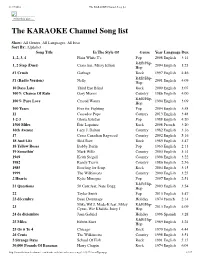

The KARAOKE Channel Song List

11/17/2016 The KARAOKE Channel Song list Print this List ... The KARAOKE Channel Song list Show: All Genres, All Languages, All Eras Sort By: Alphabet Song Title In The Style Of Genre Year Language Dur. 1, 2, 3, 4 Plain White T's Pop 2008 English 3:14 R&B/Hip- 1, 2 Step (Duet) Ciara feat. Missy Elliott 2004 English 3:23 Hop #1 Crush Garbage Rock 1997 English 4:46 R&B/Hip- #1 (Radio Version) Nelly 2001 English 4:09 Hop 10 Days Late Third Eye Blind Rock 2000 English 3:07 100% Chance Of Rain Gary Morris Country 1986 English 4:00 R&B/Hip- 100% Pure Love Crystal Waters 1994 English 3:09 Hop 100 Years Five for Fighting Pop 2004 English 3:58 11 Cassadee Pope Country 2013 English 3:48 1-2-3 Gloria Estefan Pop 1988 English 4:20 1500 Miles Éric Lapointe Rock 2008 French 3:20 16th Avenue Lacy J. Dalton Country 1982 English 3:16 17 Cross Canadian Ragweed Country 2002 English 5:16 18 And Life Skid Row Rock 1989 English 3:47 18 Yellow Roses Bobby Darin Pop 1963 English 2:13 19 Somethin' Mark Wills Country 2003 English 3:14 1969 Keith Stegall Country 1996 English 3:22 1982 Randy Travis Country 1986 English 2:56 1985 Bowling for Soup Rock 2004 English 3:15 1999 The Wilkinsons Country 2000 English 3:25 2 Hearts Kylie Minogue Pop 2007 English 2:51 R&B/Hip- 21 Questions 50 Cent feat. Nate Dogg 2003 English 3:54 Hop 22 Taylor Swift Pop 2013 English 3:47 23 décembre Beau Dommage Holiday 1974 French 2:14 Mike WiLL Made-It feat. -

Cantante Sinaloense ■ 1997: “Valientes Y Porta Los Dolores Corridos”, “Corridos”, De Cuello Es Bár- “As De La Sierra” Puso “El As De La Sierra En Vivo, Bara Mori

10357069 07/14/2004 10:09 p.m. Page 5 ESPECTÁCUL0S | JUEVES 15 DE JULIO DE 2004 | EL SIGLO DE DURANGO | 5B ESTRELLAS DEL SIGLO Rechazado por su suegra Se nota que a Víc- tor García no le ha servido el éxito ni la simpatía para conquistar a la mamá de Geraldine Bazán, pues en el intermedio de una obra musi- cal se observó que al llegar la mamá de la actriz, él inmedia- tamente se alejó y sus gestos más que de felicidad eran de miedo. Ya que al parecer, a la mamá de Geraldine no le Víctor. agrada él para su hija. Se da su retocadita La que hace unos días se ar- poneó las pompas fue Galilea La primera velada grupera resultó un éxito con la presencia de José Heredia, mejor conocido como “El As de la Sierra”. Montijo. La conductora de VidaTV no estaba gustosa APOYO | REVELÓ QUE LA CLAVE DEL ÉXITO ES LA ACEPTACIÓN DEL PÚBLICO con el tamaño de sus asenta- deras y por eso acudió con DISCOGRAFÍA una comadre –famosa entre las estrellas- a que le inyecta- Artista ra esa sustancia que lo hace popular crecer todo. Galilea no nece- sitó más de dos sesiones. Y se José Heredia recorre el camino dice que pagó por “el milagri- Noche grupera hacia la fama con variados to” siete mil pesos. Galilea Montijo. discos. ■ 1996: “José Heredia: El As de la Sierra”, Le pesan “Corridos y canciones y mis lindas güeritas”, los galanes altos “Puros corridos bravos”. La que ya no so- Cantante sinaloense ■ 1997: “Valientes y porta los dolores corridos”, “Corridos”, de cuello es Bár- “As de la Sierra” puso “El As de la Sierra en vivo, bara Mori.