Hydrophyllaceae

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Eriodictyon Trichocalyx A

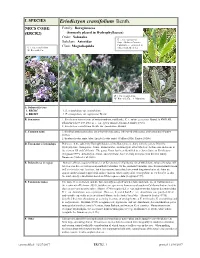

I. SPECIES Eriodictyon trichocalyx A. Heller NRCS CODE: Family: Boraginaceae ERTR7 (formerly placed in Hydrophyllaceae) Order: Solanales Subclass: Asteridae Class: Magnoliopsida juvenile plant, August 2010 A. Montalvo , 2010, San Bernardino Co. E. t. var. trichocalyx A. Subspecific taxa ERTRT4 1. E. trichocalyx var. trichocalyx ERTRL2 2. E. trichocalyx var. lanatum (Brand) Jeps. B. Synonyms 1. E. angustifolium var. pubens Gray; E. californicum var. pubens Brand (Abrams & Smiley 1915) 2. E. lanatum (Brand) Abrams; E. trichocalyx A. Heller ssp. lanatum (Brand) Munz; E. californicum. Greene var. lanatum Brand; E. californicum subsp. australe var. lanatum Brand (Abrams & Smiley 1915) C.Common name 1. hairy yerba santa (Roberts et al. 2004; USDA Plants; Jepson eFlora 2015); shiny-leaf yerba santa (Rebman & Simpson 2006); 2. San Diego yerba santa (McMinn 1939, Jepson eFlora 2015); hairy yerba santa (Rebman & Simpson 2006) D.Taxonomic relationships Plants are in the subfamily Hydrophylloideae of the Boraginaceae along with the genera Phacelia, Hydrophyllum, Nemophila, Nama, Emmenanthe, and Eucrypta, all of which are herbaceous and occur in the western US and California. The genus Nama has been identified as a close relative to Eriodictyon (Ferguson 1999). Eriodictyon, Nama, and Turricula, have recently been placed in the new family Namaceae (Luebert et al. 2016). E.Related taxa in region Hannan (2013) recognizes 10 species of Eriodictyon in California, six of which have subspecific taxa. All but two taxa have occurrences in southern California. Of the southern California taxa, the most closely related taxon based on DNA sequence data is E. crassifolium (Ferguson 1999). There are no morphologically similar species that overlap in distribution with E. -

The Jepson Manual: Vascular Plants of California, Second Edition Supplement II December 2014

The Jepson Manual: Vascular Plants of California, Second Edition Supplement II December 2014 In the pages that follow are treatments that have been revised since the publication of the Jepson eFlora, Revision 1 (July 2013). The information in these revisions is intended to supersede that in the second edition of The Jepson Manual (2012). The revised treatments, as well as errata and other small changes not noted here, are included in the Jepson eFlora (http://ucjeps.berkeley.edu/IJM.html). For a list of errata and small changes in treatments that are not included here, please see: http://ucjeps.berkeley.edu/JM12_errata.html Citation for the entire Jepson eFlora: Jepson Flora Project (eds.) [year] Jepson eFlora, http://ucjeps.berkeley.edu/IJM.html [accessed on month, day, year] Citation for an individual treatment in this supplement: [Author of taxon treatment] 2014. [Taxon name], Revision 2, in Jepson Flora Project (eds.) Jepson eFlora, [URL for treatment]. Accessed on [month, day, year]. Copyright © 2014 Regents of the University of California Supplement II, Page 1 Summary of changes made in Revision 2 of the Jepson eFlora, December 2014 PTERIDACEAE *Pteridaceae key to genera: All of the CA members of Cheilanthes transferred to Myriopteris *Cheilanthes: Cheilanthes clevelandii D. C. Eaton changed to Myriopteris clevelandii (D. C. Eaton) Grusz & Windham, as native Cheilanthes cooperae D. C. Eaton changed to Myriopteris cooperae (D. C. Eaton) Grusz & Windham, as native Cheilanthes covillei Maxon changed to Myriopteris covillei (Maxon) Á. Löve & D. Löve, as native Cheilanthes feei T. Moore changed to Myriopteris gracilis Fée, as native Cheilanthes gracillima D. -

Typifications in Phacelia Sect. Baretiana (Hydrophyllaceae)

Walden, G.K. 2016. Typifications in Phacelia sect. Baretiana (Hydrophyllaceae). Phytoneuron 2016-27: 1–4. Published 7 April 2016. ISSN 2153 733X TYPIFICATIONS IN PHACELIA SECT. BARETIANA (HYDROPHYLLACEAE) GENEVIEVE K. WALDEN Department of Biology University of Utah Salt Lake City, Utah 84112 and Garrett Herbarium Natural History Museum of Utah (NHMU) Salt Lake City, Utah 84108-1214 [email protected] ABSTRACT Phacelia sect. Baretiana ( Phacelia subg. Phacelia ) contains three taxa: P. bolanderi , P. hydrophylloides, and P. procera . Typifications and an updated key for these taxa are provided here. Lectotypes are designated for P. hydrophylloides and P. procera . Phacelia sect. Baretiana Walden & R. Patt. ( Phacelia subg. Phacelia ) is a monophyletic clade consisting of P. bolanderi A. Gray, P. hydrophylloides A. Gray, and P. procera Torr. ex A. Gray (Walden 2010; Walden & Patterson 2012; Walden et al. 2014). Needed lectotypifications and pertinent discussion are given here, and an updated key to distinguish the species is also presented. KEY TO SPECIES OF PHACELIA SECT . BARETIANA Modified from Walden et al. (2013) 1. Plants 10–30 cm tall at maturity; inflorescence appearing capitate, generally congested or dense; stamens glabrous .................................................................................................. Phacelia hydrophylloides 1. Plants generally > 30 cm tall at maturity (occasionally less in P. bolanderi , especially in water stressed plants); inflorescence appearing paniculate, generally open (at least proximally); -

Some Contributions to the Wall Flora of the French Coastland Between

ZOBODAT - www.zobodat.at Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database Digitale Literatur/Digital Literature Zeitschrift/Journal: Braunschweiger Geobotanische Arbeiten Jahr/Year: 2020 Band/Volume: 14 Autor(en)/Author(s): Brandes Dietmar Artikel/Article: Some contributions to the wall flora of the French coastland between Antibes and Menton (Côte d’Azur) 1-10 Braunschweiger Geobotanische Arbeiten, 14: 1- 10 (April 2020) __________________________________________________________________________________ Some contributions to the wall flora of the French coastland between Antibes and Menton (Côte d’Azur) DIETMAR BRANDES Abstract 86 vascular plant species are observed on walls between Antibes and Menton. Most records are made on retaining walls and historical fortifications. 60,5 % of the plants are indigenous, 7,0 % are archaeophytes, 32,6 % are neophytes. Wooded species, at least 20 (23,3 %) play a more important role compared to Central Europe due to the climatically preferred area in the western Mediterranean. Some further species which may grow spontaneously in joints are pointed out, however clear evidence could not be found. Introduction During a guided excursion in early spring to important gardens at the Côte D’Azur it was possible to study the vascular plants flora of numerous walls. This cursory observation is not at all complete but they are helpful to close gaps in our research project on ‘Biodiversity of walls in Europe and neighbouring areas’. Nomenclature and floristic status follow as far as possible NOBLE et al. (2016). The family affiliation of the species complies with CHRISTENHUSZ, FAY & CHASE (2017). List of wall-dwelling species of the Côte d’Azur Adiantum capillus-veneris L. – [Pteridaceae] Indigenous. -

Bob Allen's OCCNPS Presentation About Plant Families.Pages

Stigma How to identify flowering plants Style Pistil Bob Allen, California Native Plant Society, OC chapter, occnps.org Ovary Must-knows • Flower, fruit, & seed • Leaf parts, shapes, & divisions Petal (Corolla) Anther Stamen Filament Sepal (Calyx) Nectary Receptacle Stalk Major local groups ©Bob Allen 2017 Apr 18 Page !1 of !6 A Botanist’s Dozen Local Families Legend: * = non-native; (*) = some native species, some non-native species; ☠ = poisonous Eudicots • Leaf venation branched; veins net-like • Leaf bases not sheathed (sheathed only in Apiaceae) • Cotyledons 2 per seed • Floral parts in four’s or five’s Pollen apertures 3 or more per pollen grain Petal tips often • curled inward • Central taproot persists 2 styles atop a flat disk Apiaceae - Carrot & Parsley Family • Herbaceous annuals & perennials, geophytes, woody perennials, & creepers 5 stamens • Stout taproot in most • Leaf bases sheathed • Leaves alternate (rarely opposite), dissected to compound Style “horns” • Flowers in umbels, often then in a secondary umbel • Sepals, petals, stamens 5 • Ovary inferior, with 2 chambers; styles 2; fruit a dry schizocarp Often • CA: Apiastrum, Yabea, Apium*, Berula, Bowlesia, Cicuta, Conium*☠ , Daucus(*), vertically Eryngium, Foeniculum, Torilis*, Perideridia, Osmorhiza, Lomatium, Sanicula, Tauschia ribbed • Cult: Apium, Carum, Daucus, Petroselinum Asteraceae - Sunflower Family • Inflorescence a head: flowers subtended by an involucre of bracts (phyllaries) • Calyx modified into a pappus • Corolla of 5 fused petals, radial or bilateral, sometimes both kinds in same head • Radial (disk) corollas rotate to salverform • Bilateral (ligulate) corollas strap-shaped • Stamens 5, filaments fused to corolla, anthers fused into a tube surrounding the style • Ovary inferior, style 1, with 2 style branches • Fruit a cypsela (but sometimes called an achene) • The largest family of flowering plants in CA (ca. -

Distribution, Ecology, Chemistry and Toxicology of Plant Stinging Hairs

toxins Review Distribution, Ecology, Chemistry and Toxicology of Plant Stinging Hairs Hans-Jürgen Ensikat 1, Hannah Wessely 2, Marianne Engeser 2 and Maximilian Weigend 1,* 1 Nees-Institut für Biodiversität der Pflanzen, Universität Bonn, 53115 Bonn, Germany; [email protected] 2 Kekulé-Institut für Organische Chemie und Biochemie, Universität Bonn, Gerhard-Domagk-Str. 1, 53129 Bonn, Germany; [email protected] (H.W.); [email protected] (M.E.) * Correspondence: [email protected]; Tel.: +49-0228-732121 Abstract: Plant stinging hairs have fascinated humans for time immemorial. True stinging hairs are highly specialized plant structures that are able to inject a physiologically active liquid into the skin and can be differentiated from irritant hairs (causing mechanical damage only). Stinging hairs can be classified into two basic types: Urtica-type stinging hairs with the classical “hypodermic syringe” mechanism expelling only liquid, and Tragia-type stinging hairs expelling a liquid together with a sharp crystal. In total, there are some 650 plant species with stinging hairs across five remotely related plant families (i.e., belonging to different plant orders). The family Urticaceae (order Rosales) includes a total of ca. 150 stinging representatives, amongst them the well-known stinging nettles (genus Urtica). There are also some 200 stinging species in Loasaceae (order Cornales), ca. 250 stinging species in Euphorbiaceae (order Malphigiales), a handful of species in Namaceae (order Boraginales), and one in Caricaceae (order Brassicales). Stinging hairs are commonly found on most aerial parts of the plants, especially the stem and leaves, but sometimes also on flowers and fruits. The ecological role of stinging hairs in plants seems to be essentially defense against mammalian herbivores, while they appear to be essentially inefficient against invertebrate pests. -

Eriodictyon Crassifolium Benth. NRCS CODE: Family: Boraginaceae (ERCR2) (Formerly Placed in Hydrophyllaceae) Order: Solanales E

I. SPECIES Eriodictyon crassifolium Benth. NRCS CODE: Family: Boraginaceae (ERCR2) (formerly placed in Hydrophyllaceae) Order: Solanales E. c. var. nigrescens, Subclass: Asteridae Zoya Akulova, Creative Commons cc, cultivated at E. c. var. crassifolium, Class: Magnoliopsida Tilden Park, Berkeley W. Riverside Co., E. c. var. crassifolium, W. Riverside Co., A. Montalvo A. Subspecific taxa 1. ERCRC 1. E. crassifolium var. crassifolium 2. ERCRN 2. E. crassifolium var. nigrescens Brand. B. Synonyms 1. Eriodictyon tomentosum of various authors, not Benth.; E. c. subsp. grayanum Brand, in ENGLER, Pflanzenreich 59: I39. I9I3; E. c. var. typica Brand (Abrams & Smiley 1915). 2. Eriodictyon crassifolium Benth. var. denudatum Abrams C.Common name 1. thickleaf yerba santa (also: thick-leaved yerba santa, felt-leaved yerba santa, and variations) (Painter 2016a). 2. bicolored yerba santa (also: thickleaf yerba santa) (Calflora 2016, Painter 2016b). D.Taxonomic relationships Plants are in the subfamily Hydrophylloideae of the Boraginaceae along with the genera Phacelia, Hydrophyllum , Nemophila, Nama, Emmenanthe , and Eucrypta, all of which are herbaceous and occur in the western US and California. The genus Nama has been identified as a close relative to Eriodictyon (Ferguson 1999). Eriodictyon, Nama, and Turricula , have recently been placed in the new family Namaceae (Luebert et al. 2016). E.Related taxa in region Hannan (2016) recognizes 10 species of Eriodictyon in California, six of which have subspecific taxa. All but two taxa have occurrences in southern California. Of the southern California taxa, the most similar taxon is E. trichocalyx var. lanatum, but it has narrow, lanceolate leaves with long wavy hairs; the hairs are sparser on the adaxial (upper) leaf surface than on either variety of E. -

Universidad Nacional Autónoma De México

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO PROGRAMA DE MAESTRÍA Y DOCTORADO EN CIENCIAS QUÍMICAS ESTUDIO FITOQUÍMICO DE Wigandia urens (HYDROPHYLLACEAE) TESIS PARA OPTAR POR EL GRADO DE MAESTRO EN CIENCIAS PRESENTA Q.I. JUAN CAMILO VARGAS GALLEGO TUTOR: Dr. LEOVIGILDO QUIJANO INSTITUTO DE QUÍMICA MÉXICO, D.F. MAYO DE 2014 Este trabajo se desarrolló en el laboratorio 2-6 del Instituto de Química de la UNAM bajo la asesoría del Doctor Leovigildo Quijano. Este trabajo fue presentado en los siguientes eventos en la modalidad de cartel: 9na Reunión Internacional de Investigación de Productos Naturales Dra. Luisa Urania Román Marín realizada en Pachuca-Hidalgo entre el 29-31 de mayo de 2013. QuimiUNAM realizado entre el 13-15 noviembre de 2013. Simposio Interno del Instituto de Química realizado entre el 15-17 de enero de 2014. DEDICATORIA A mi madre Ofelia y mis hermanas Melisa y Vanessa las cuales han sido la luz en los momentos más difíciles y la guía para llevar un buen camino. A la memoria de mis tias Aura y María Cristina las cuales me brindaron el amor de una madre. A toda mi familia que siempre me acompaña desde la distancia. AGRADECIMIENTOS Al Dr. Leovigildo Quijano por su asesoría y paciencia, por brindarme la oportunidad de trabajar junto a él, enseñarme el gusto por la investigación, además de todas sus enseñanzas a nivel académico y personal. A los jurados Dra. Rachel Mata, Dr. Rogelio Pereda, Dr. Mariano Martínez, M. en C. Emma Maldonado y Dra. Yolanda Rios por sus correcciones, disposición y sugerencias en pro de mejorar la calidad del trabajo. -

Checklist of the Vascular Plants of San Diego County 5Th Edition

cHeckliSt of tHe vaScUlaR PlaNtS of SaN DieGo coUNty 5th edition Pinus torreyana subsp. torreyana Downingia concolor var. brevior Thermopsis californica var. semota Pogogyne abramsii Hulsea californica Cylindropuntia fosbergii Dudleya brevifolia Chorizanthe orcuttiana Astragalus deanei by Jon P. Rebman and Michael G. Simpson San Diego Natural History Museum and San Diego State University examples of checklist taxa: SPecieS SPecieS iNfRaSPecieS iNfRaSPecieS NaMe aUtHoR RaNk & NaMe aUtHoR Eriodictyon trichocalyx A. Heller var. lanatum (Brand) Jepson {SD 135251} [E. t. subsp. l. (Brand) Munz] Hairy yerba Santa SyNoNyM SyMBol foR NoN-NATIVE, NATURaliZeD PlaNt *Erodium cicutarium (L.) Aiton {SD 122398} red-Stem Filaree/StorkSbill HeRBaRiUM SPeciMeN coMMoN DocUMeNTATION NaMe SyMBol foR PlaNt Not liSteD iN THE JEPSON MANUAL †Rhus aromatica Aiton var. simplicifolia (Greene) Conquist {SD 118139} Single-leaF SkunkbruSH SyMBol foR StRict eNDeMic TO SaN DieGo coUNty §§Dudleya brevifolia (Moran) Moran {SD 130030} SHort-leaF dudleya [D. blochmaniae (Eastw.) Moran subsp. brevifolia Moran] 1B.1 S1.1 G2t1 ce SyMBol foR NeaR eNDeMic TO SaN DieGo coUNty §Nolina interrata Gentry {SD 79876} deHeSa nolina 1B.1 S2 G2 ce eNviRoNMeNTAL liStiNG SyMBol foR MiSiDeNtifieD PlaNt, Not occURRiNG iN coUNty (Note: this symbol used in appendix 1 only.) ?Cirsium brevistylum Cronq. indian tHiStle i checklist of the vascular plants of san Diego county 5th edition by Jon p. rebman and Michael g. simpson san Diego natural history Museum and san Diego state university publication of: san Diego natural history Museum san Diego, california ii Copyright © 2014 by Jon P. Rebman and Michael G. Simpson Fifth edition 2014. isBn 0-918969-08-5 Copyright © 2006 by Jon P. -

Plant Curiosities

ROOTS OF SCIENTIFIC NAMES PLANT CURIOSITIES What do those cryptic scientific names mean? Before starting with the plant list, here are some names that occur in multiple species, so the details are put here and will not be repeated later. Names derived from people fremontii After John Charles Frémont (1813–1890), the “Pathfinder.” Frémont was an Army officer, a senator representing the new state of California in 1850, and in 1856 a presidential candidate of the anti-slavery Republican Party. Apparently, he was also an avid and prolific plant collector on his four expeditions to the American West in the 1840s. nuttallii, nuttallianus, nuttallianum, nuttalliana After Thomas Nuttall (1786–1859), an English botanist and ornithologist who explored America from 1808 to 1841. parryi, parryii After Dr. Charles Christopher Parry (1823–1890), who, of course, named the Torrey Pine and the Chaparral Yucca, among numerous other plants that actually bear his name. Names related to places californica, californicus, californicum: California Suffixes meaning flowers -anthos, -anthus, from the Greek anthos, blossom -florum, -flora, from the Latin flos Suffixes meaning grasses -chloa, possibly from Greek, in which chloros is greenish Suffixes meaning leaves -folium, -folia, from the Latin word folium -phyllum, -phylla, from the Greek word phyllon Prefixes and names for specific features edulis-, edible; from the Latin edere, eat dumosum, dumosa, bushy, shrubby; from the Latin dumus, thorny bush 1 Eri-, Erio-, hairy or woolly; from the Greek erion fasciculata, -

The Phylogenetic Significance of Vestured Pits in Boraginaceae

Rabaey & al. • Vestured pits in Boraginaceae TAXON 59 (2) • April 2010: 510–516 WOOD ANATOMY The phylogenetic significance of vestured pits in Boraginaceae David Rabaey,1 Frederic Lens,1 Erik Smets1,2 & Steven Jansen3,4 1 Laboratory of Plant Systematics, Institute of Botany and Microbiology, Kasteelpark Arenberg 31, P.O. Box 2437, 3001 Leuven, Belgium 2 Netherlands Centre for Biodiversity Naturalis (section NHN), Leiden University, P.O.Box 9514, 2300 RA Leiden, The Netherlands 3 Jodrell Laboratory, Royal Botanic Gardens, Kew, TW9 3DS, Richmond, Surrey, U.K. 4 Institute of Systematic Botany and Ecology, Ulm University, Albert-Einstein-Allee 11, 89081, Ulm, Germany Author for correspondence: David Rabaey, [email protected] Abstract The bordered pit structure in tracheary elements of 105 Boraginaceae species is studied using scanning electron microscopy to examine the systematic distribution of vestured pits. Forty-three species out of 16 genera show a uniform pres- ence of this feature throughout their secondary xylem. Most vestures are small, unbranched and associated with the outer pit aperture of bordered intervessel pits. The feature is likely to have originated independently in the distantly related subfamilies Boraginoideae (tribe Lithospermeae) and Ehretioideae. The distribution of vestures in Ehretia agrees with recent molecular phylogenies: (1) species with vestured pits characterise the Ehretia I group (incl. Rotula), and (2) species with non-vestured pits belong to the Ehretia II group (incl. Carmona). The occurrence of vestured pits in Hydrolea provides additional support for excluding this genus from Hydrophylloideae, since Hydrolea is the only species of this subfamily with vestured pits. Functional advantages of vestured pits promoting parallel evolution of this conservative feature are suggested. -

Eriodictyon Crassifolium Benth. NRCS CODE: Family: Boraginaceae (ERCR2) (Formerly Placed in Hydrophyllaceae) Order: Solanales E

I. SPECIES Eriodictyon crassifolium Benth. NRCS CODE: Family: Boraginaceae (ERCR2) (formerly placed in Hydrophyllaceae) Order: Solanales E. c. var. nigrescens, Subclass: Asteridae Zoya Akulova, Creative Commons cc, cultivated at E. c. var. crassifolium, Class: Magnoliopsida Tilden Park, Berkeley W. Riverside Co., E. c. var. crassifolium, W. Riverside Co., A. Montalvo A. Subspecific taxa 1. ERCRC 1. E. crassifolium var. crassifolium 2. ERCRN 2. E. crassifolium var. nigrescens Brand. B. Synonyms 1. Eriodictyon tomentosum of various authors, not Benth.; E. c. subsp. grayanum Brand, in ENGLER, Pflanzenreich 59: I39. I9I3; E. c. var. typica Brand (Abrams & Smiley 1915). 2. Eriodictyon crassifolium Benth. var. denudatum Abrams C. Common name 1. thickleaf yerba santa (also: thick-leaved yerba santa, felt-leaved yerba santa, and variations) (Painter 2016a). 2. bicolored yerba santa (also: thickleaf yerba santa) (Calflora 2016, Painter 2016b). D. Taxonomic relationships Plants are in the subfamily Hydrophylloideae of the Boraginaceae along with the genera Phacelia, Hydrophyllum , Nemophila, Nama, Emmenanthe , and Eucrypta, all of which are herbaceous and occur in the western US and California. The genus Nama has been identified as a close relative to Eriodictyon (Ferguson 1999). Eriodictyon, Nama, and Turricula , have recently been placed in the new family Namaceae (Luebert et al. 2016). E. Related taxa in region Hannan (2016) recognizes 10 species of Eriodictyon in California, six of which have subspecific taxa. All but two taxa have occurrences in southern California. Of the southern California taxa, the most similar taxon is E. trichocalyx var. lanatum, but it has narrow, lanceolate leaves with long wavy hairs; the hairs are sparser on the adaxial (upper) leaf surface than on either variety of E.