SU MA Riosumario

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

1 Los Jódar De Pegalajar (Ss. XVI-XVIII)

Los Jódar de Pegalajar (ss. XVI-XVIII): Antecedentes giennenses de una familia que pasó a tierras sevillanas José Carlos Gutiérrez Pérez INTRODUCCIÓN Cuando el poeta sevillano Vicente Aleixandre escribía: “En la prisa de los niños, los chiquillos eran una marea, y yo una espumilla más entre ellos; casi golpeando contra las paredes, estrellados muchas veces, saltando, salpicando. La ola se alargaba ruidosa por entre las calles del pueblo, pero no recogía nunca aquel poco de agua quieta que era el niño callado a la casilla”, lo hacía recordando su feliz infancia en Pegalajar, pueblo giennense enclavado en la comarca de Sierra Mágina, en el que el Nóbel de Literatura residió durante su niñez junto a su familia cerca del antiguo molino de Atocha. Al igual que el caso de Aleixandre, en el presente trabajo precisamente queremos ofrecer otro ejemplo de esa relación recíproca entre la villa serrana de Pegalajar y las tierras sevillanas. Para ello nos remontamos a la primera mitad del siglo XVIII, tiempo en el que un pegalajeño se asentaba en el municipio sevillano de Tocina, estableciendo allí el inicio de una destacada familia que finalmente acabaría residiendo en Cazalla de la Sierra. Los descendientes de ese pegalajeño de apellido Jódar, llegaron a ser personajes importantes de la sociedad de Cazalla de la Sierra y a ocupar destacados cargos, como por ejemplo el de procuradores numerarios por dicha villa. No obstante, pese a haber abandonado su antepasado Francisco Fernández de Jódar y Cordero, su villa natal de Pegalajar a finales de la década de Licenciado en Humanidades, DEA en Historia Medieval y Cronista Oficial de Jamilena (Jaén). -

La Devoción a La Virgen De La Cabeza En Mengíbar

la devoción a la virgen de la cabeza en mengíbar Sebastián Barahona Vallecillo cronista oficial de mengíbar reSUmen: en este trabajo se hace un estudio de la cofradía de la virgen de la cabeza de mengíbar, como la fundación de la misma, en el siglo Xvi. También se analiza la causa de la pérdida de los estatutos fundacionales, que hoy se encuentran en poder de un coleccionista particular; finalmente, se hace un estudio de las dos casas, que la cofradía ha tenido en el Santuario de Sierra morena, así como otros acontecimientos importantes, ocurridos a lo largo de su historia. abSTracT: in this work there is done a study of the confraternity of the virgin of mengíbar´s Head, as the foundation of the same one, in the 17 th century. also there is analyzed the reason loss of the functional bylaws, which today they find in power of a particular collector; and, finally, there is done a study of both houses, which the confraternity has had in the Sanctuary of Sierra morena, as well as other important events, happened along his (her, your) history. inTrodUcción Con gran satisfacción y orgullo, hemos querido participar en el número extraordinario del boletín, que el instituto de estudios giennenses va a editar, con motivo del i centenario de la coronación canónica de la virgen de la cabeza, Patrona de andújar y de la diócesis de Jaén, pues el testimonio de fe de los mengibareños y mengibareñas a la virgen de la cabeza, que ha perdurado a lo largo de los siglos, hace que nos unamos así a la historia de esta gloriosa y singular advocación mariana. -

La Iglesia Parroquial De La Natividad, De Jamilena (Jaén)

LA IGLESIA PARROQUIAL DE LA NATIVIDAD, DE JAMILENA (JAÉN). NUEVOS DATOS SOBRE SU CONSTRUCCIÓN Por Miguel Ruiz Cálvente INTRODUCCIÓN a actual villa de Jamilena formó parte hasta el siglo xix del amplísi Lmo señorío conformado por la Orden de Calatrava en torno a la Vica ría de Martos. Eii la primera mitad del siglo xiv ya figuraba como lugar perteneciente a dicha Orden (1). Como otras poblaciones cercanas —Mar- tos, Torredonjimeno, etc.—, quedó integrada en la Encomienda de la Peña de Martos (2). Ésta y otras encomiendas del Partido o Vicaría de Martos escaparon del control administrativo del Obispado de Jaén, a pesar de estar incluidas en la jurisdicción eclesiástica del mismo. Tal circunstancia generó frecuentes litigios entre ambas instituciones, solventados en el tiempo gra cias a diversas concordias en las que se delimitaban derechos y obligaciones mutuos (3). Esta relativa independencia de las poblaciones calatravas de las directrices de los prelados de Jaén, se traduce a nivel edilicio en una serie, de templos —parroquias o ermitas— de nueva planta o bien reformados. (1) R o d r íg u ez M o l in a , José: «Las Órdenes Militares de Calatrava y Santiago en el Alto Guadalquivir», Cuadernos de Estudios Medievales, II-III, U. de Granada (1974-75), págs. 65-67, y El Reino de Jaén en la Baja Edad Media, U. de Granada, Granada, 1978, págs. 78-79. ’ (2) S o l a n o R u iz , Enma: «El señorío de la Orden de Calatrava en Andalucía al térmi no de la Edad Media», Cuadernos de Historia. -

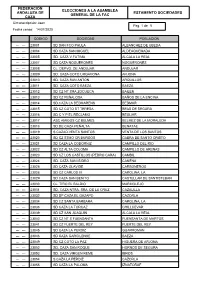

Censo Sociedades Jaen 2020

FEDERACIÓN ELECCIONES A LA ASAMBLEA ANDALUZA DE ESTAMENTO SOCIEDADES GENERAL DE LA FAC CAZA Circunscripción: Jaen Pag. 1 de 5 Fecha censo: 14/07/2020 CODIGO SOCIEDAD POBLACION --- --- 23001 SD SAN FCO PAULA ALBANCHEZ DE UBEDA --- --- 23004 SD CAZA SAN MIGUEL ALDEAQUEMADA --- --- 23005 SD. CAZA V.FATIMA ALCALA LA REAL --- --- 23007 SD CAZA NOGUERONES NOGUERONES --- --- 23008 CL. DEPVO. DE ANDUJAR ANDUJAR --- --- 23009 SD. CAZA COTO URGAVONA ARJONA --- --- 23010 SD. CAZA SAN ANTON ARQUILLOS --- --- 23011 SD. CAZA COTO BAEZA BAEZA --- --- 23012 SD CZ NT SRA ZOCUECA BAILEN --- --- 23013 SD CZ PEÑALOSA BAÑOS DE LA ENCINA --- --- 23014 SD.CAZA LA BEDMARENS BEDMAR --- --- 23015 SD CZ COTO ST TERESA BEAS DE SEGURA --- --- 23016 SD C Y P EL RECLAMO BEGIJAR --- --- 23017 ASC AMIGOS CZ BELMES BELMEZ DE LA MORALEDA --- --- 23018 SD.DE CAZA PEÑALTA BENATAE --- --- 23019 S.CAZAD.VENTA SANTOS VENTA DE LOS SANTOS --- --- 23020 SD CZ STMO CR BURGOS CABRA DE SANTO CRISTO --- --- 23021 SD CAZA LA CODORNIZ CAMPILLO DEL RIO --- --- 23022 SD CZ ALTA COLOMA CAMPILLO DE ARENAS --- --- 23023 SD CZ LOS CASTILLOS (PEDRO CARA) CAMBIL --- --- 23024 SD. CAZA SAN ISIDRO CANENA --- --- 23025 SD CAZA OLAVIDE CARBONEROS --- --- 23028 SD CZ CARLOS III CAROLINA, LA --- --- 23029 SD CAZA SAN BENITO CASTELLAR DE SANTISTEBAN --- --- 23030 CL. TIRO EL BALDIO MARMOLEJO --- --- 23031 SD. CAZA NTRA. SRA. DE LA CRUZ CAZALILLA --- --- 23032 SD DP CAZA EL GAZAPO CAZORLA --- --- 23034 SD CZ SANTA BARBARA CAROLINA, LA --- --- 23036 SD CAZA LA TORCAZ CHILLUEVAR --- --- 23039 SD CZ SAN JOAQUIN ALCALA LA REAL --- --- 23040 SD CZ NT S FUENSANTA FUENSANTA DE MARTOS --- --- 23041 SD CZ FUERTE DEL REY FUERTE DEL REY --- --- 23045 SD CAZA LA PERDIZ GUARROMAN --- --- 23046 SD CAZA GARCILENSE BAEZA --- --- 23049 SD CZ COTO LA PAZ HIGUERA DE ARJONA --- --- 23052 SD. -

El Legado De La Edad Media: El Régimen Señorial En El Reino De Jaén (Siglos XV-XVIII)

El legado de la Edad Media: el régimen señorial en el Reino de Jaén (siglos XV-XVIII) No pretende el presente trabajo exponer de modo exhaustivo to- das y cada una de las vicisitudes por las que atravesaron los seño- ríos y las familias que los detentaron en el Reino de Jaén, durante el largo período de cuatro siglos que nos ocupa. Más bien se trata de presentar el resultado de las investigaciones llevadas a cabo tanto por los historiadores preocupados por la historia giennense en este campo como por mí mismo. Para ello es de primordial interés establecer una primera evalua- ción de los pueblos que estuvieron situados bajo la órbita señorial desde el momento de la «Reconquista» del Reino hasta el siglo pa- sado, labor completa que, obviamente, desborda las pretensiones de cualquier investigador individual. No se agota, sin embargo, el estudio del régimen señorial en es- tos aspectos locales; este sistema de concebir la sociedad, que ocupa las Edades Media y Moderna, envuelve y caracteriza todas sus es- tructuras, hasta el extremo de que, incluso, los concejos realengos acaban siendo dominados por la nobleza local, que procura consti- tuir o ampliar su patrimonio a costa de los bienes de estos concejos. No obstante, tampoco esto debe extrañarnos, toda vez que el pro- pio concejo de realengo actúa con respecto a sus aldeas como un señor más, exigiéndoles la prestación de pleito-homenaje y la contri- bución de cantidades por diversos conceptos, así como sometiéndo- las a la directa jurisdicción de sus justicias. Podríamos definir el régimen señorial, siguiendo al profesor don Eduardo de Hinojosa, como «el conjunto de las relaciones de depen- dencia de unos individuos respecto de otros, ya por razón de la 798 Pedro A, Porras Arboledas persona, ya de la tierra [..], y la organización económica, social y política derivada de aquellas relaciones»’. -

Viveros Inscritos En Ropciv

PROVINCIA Nº DE REGISTRO NOMBRE DE LA ENTIDAD DIRECCIÓN LOCALIDAD CODIGO POSTAL SOCIEDAD COOPERATIVA ANDALUZA JAEN 23-0001 MECANICOS, 9 ANDUJAR 23740 SYDECA. JAEN 23-0002 VIVEROS DIVINA PASTORA C.B. CAMINO LOS RUBIALES S/N APTDO. 119 ANDUJAR 23740 JAEN 23-0004 ANTONIO GALLEGO MORAL C/ JAEN, 4 VILLANUEVA DE LA REINA 23730 JAEN 23-0008 FRANCISCO GUZMAN GUZMAN CARRILES, 7 HUELMA 23560 C. B. HERMANOS GREGORIO Y MANUEL JAEN 23-0009 BOLERO,19 UBEDA 23400 LOPEZ MARTINEZ JAEN 23-0010 SEMILLAS Y ABONOS RUIZ MARTINEZ S. L. CTRA. DE SABIOTE - NAVAS DE SAN JUAN KM.,05 SABIOTE 23410 JAEN 23-0012 PEDRO VAZQUEZ MUÑOZ GUTAR VILLANUEVA DEL ARZOBISPO 23330 JAEN 23-0013 LA HORTICOLA LINARENSE S. L. CTRA. MADRID - CADIZ , KM. 316 ANDUJAR 23740 JAEN 23-0014 ENRIQUE MUÑOZ CABRERA CANTARRANAS , 33 HUELMA 23560 JAEN 23-0016 ANTONIO JESÚS DIAZ HERMOSO C/ GUADALQUIVIR, 6 POLG. IND FUENTE GRANADA ALCALA LA REAL 23680 JAEN 23-0018 FERCAMPO CTRA. BAILEN S/N MENGIBAR 23620 JAEN 23-0019 FERNANDO EXPOSITO SEGOVIA EGIDO ALCANTARILLA S/N JAEN 23002 JAEN 23-0021 ISEMASA AUTOVIA DE ANDALUCIA , KM. 324 ANDUJAR 23747 JAEN 23-0022 SURCOTTON S. A. CTRA. DE ANDUJAR KM. 4 MARMOLEJO 23770 JAEN 23-0027 SEMILLEROS ORTEGA CTRA. LOS VILLARES, KM.417 ANDUJAR 23740 JAEN 23-0036 SEGURA NATURAL S.L.U. VALPARAISO , 30 BEAS DE SEGURA 23280 JAEN 23-0037 RAYSA ANDUJAR, S. A. POL. LA VICTORIA , CURTIDORES , 4 ANDUJAR 23740 JAEN 23-0040 HERMANOS RUIZ RIVILLAS CB. SAN SEBASTIAN , 2 MARMOLEJO 23770 JAEN 23-0041 AGROQUIMICOS SANTIAGO FLORES ,S.L. -

Guía De Del Parque Natural Sierra De Cazorla, Segura Y Las Villas Y Su

Guía del Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas y su entorno Guía del Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas y su entorno -- 1ª ed. -- Sevilla : Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, 2008 168 p. : il. col. ; 21 cm. -- (Turismo sostenible) Coordinación de la ed.: Dirección General de Promoción y Comercialización Turística D.L. SE-4705-08 1. Turismo 2. Parques naturales 3. Guías 4. Turismo rural 5. Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas (España) 6. Jaén (Provincia: España) 7. Andalucía I. Andalucía. Consejería de Turismo, Comercio y Deporte II. Serie 1ª edición 2008 EDITA Junta de Andalucía Consejería de Turismo, Comercio y Deporte COORDINACIÓN DE LA EDICIÓN Dirección General de Promoción y Comercialización Turística PRODUCCIÓN EDITORIAL y FOTOGRAFÍAS Bosque de Palabras, S.L. IMPRESIÓN y ENCUADERNACIÓN Kadmos, S.L.L. DEPÓSITO LEGAL SE-4705-08 Esta publicación está disponible para la consulta y préstamo en el Centro de Documentación de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte de la Junta de Andalucía y accesible a texto completo en: http://www.juntadeandalucia.es/turismocomercioydeporte/publicaciones Índice • Presentación del Consejero . 5 • Prólogo . 7 • Uso de la guía . 8 • Mapa de carreteras . 10 • Datos básicos . 12 • El Parque Natural . 17 • La zona turística . 35 • Actividades en la naturaleza . 42 • Mapa de uso público . 44 • Senderos . 46 • El Parque y su entorno . Localidades . 67 Arroyo del Ojanco, Beas de Segura, Benatae, Cazorla, Chilluévar, Génave, Hinojares, Hornos de Segura, Huesa, La Iruela, Iznatoraf, Orcera, Peal de Becerro, Pozo Alcón, La Puerta de Segura, Quesada, Santiago- Pontones, Santo Tomé, Segura de la Sierra, Siles, Sorihuela del Guadalimar, Torres de Albanchez, Villacarrillo y Villanueva del Arzobispo . -

Jaén. Datos Provisionales 2020-2021

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO BIBLIOTECAS ESCOLARES CURSO 2020/2021 Dirección General de Formación del Profesorado e Innovación Educativa Servicio de Planes y Programas Educativos DATOS PROVISIONALES PARTICIPANTES DATOS ASOCIADOS SOLICITA MIGRAR DE CODIGO DENOMINACION LOCALIDAD PROVINCIA ADSCRIPCIÓN RESPONSABLE EQUIPO APOYO ABIES A BIBLIOWEB RED 2020/2021 SENECA 23000015 C.E.I.P. Fernando Molina Albanchez de Mágina Jaén CORRECTO CORRECTO NO CUMPLIMENTADO NO RESPONDE 23000039 C.E.PR. General Castaños Bailén Jaén CORRECTO CORRECTO CORRECTO NO RESPONDE 23000040 C.E.PR. Hermanos Carvajales Martos Jaén CORRECTO NO GRABADO CORRECTO NO RESPONDE 23000076 C.E.I.P. José Garnica Salazar Alcalá la Real Jaén CORRECTO CORRECTO CORRECTO SÍ 23000088 E.I. Martínez Montañés Alcalá la Real Jaén CORRECTO CORRECTO CORRECTO SÍ 23000106 I.E.S. Alfonso XI Alcalá la Real Jaén CORRECTO CORRECTO CORRECTO SÍ 23000118 C.E.I.P. Alonso de Alcalá Alcalá la Real Jaén CORRECTO CORRECTO CORRECTO NO 23000131 I.E.S. Sierra Morena Andújar Jaén CORRECTO CORRECTO CORRECTO SÍ 23000143 I.E.S. Hermanos Medina Rivilla Bailén Jaén CORRECTO CORRECTO CORRECTO NO RESPONDE 23000180 I.E.S. Torre Olvidada Torredelcampo Jaén CORRECTO CORRECTO CORRECTO NO 23000210 I.E.S. Puerta de la Sierra La Puerta de Segura Jaén CORRECTO NO GRABADO NO CUMPLIMENTADO NO RESPONDE 23000246 I.E.S. Salvador Serrano Alcaudete Jaén CORRECTO CORRECTO CORRECTO SÍ 23000261 I.E.S. Ciudad de Arjona Arjona Jaén CORRECTO NO GRABADO CORRECTO NO 23000283 C.E.I.P. Virgen del Carmen Alcaudete Jaén CORRECTO CORRECTO CORRECTO NO RESPONDE 23000295 C.E.PR. Juan Pedro Alcaudete Jaén CORRECTO CORRECTO CORRECTO SÍ 23000337 C.E.I.P. -

Planificación Territorial

PLANIFICACION TERRITORIAL PLANIFICACIÓN TERRITORIAL PLANIFICACIÓN TERRITORIAL Diagnosis Técnica Agenda 21 de Jamilena PLANIFICACION TERRITORIAL PLANIFICACIÓN TERRITORIAL 1. INTRODUCCIÓN 2. ÁMBITO TERRITORIAL DEL MUNICIPIO 3. PLANES TERRITORIALES CON INCIDENCIA EN EL MUNICIPIO 4. PLANEAMIENTO URBANÍSTICO Y USOS DEL SUELO 5. PROTECCIÓN DEL ENTORNO EN LA PLANIFICACIÓN TERRITORIAL 6. POTENCIALIDADES Y DEBILIDADES Diagnosis Técnica Agenda 21 de Jamilena PLANIFICACION TERRITORIAL 1. INTRODUCCIÓN El territorio se configura mediante procesos complejos en los que intervienen múltiples agentes de origen natural o antrópico, entre ellos destaca la acción pública, que tiene un papel esencial en dicha configuración, dada la importancia decisiva de sus intervenciones. Agenda 21 es un proyecto de gestión municipal para la mejora de la calidad de vida, donde la estructura de la ciudad, su ordenación y relaciones con el exterior cobran especial relevancia. La calidad de vida en un territorio pasa por la necesidad de adecuar su gestión y organización al medio ambiente. La Ordenación del Territorio constituye una función pública destinada a establecer una conformación física del territorio acorde con las necesidades de la sociedad. En este sentido, la Carta Europea de Ordenación del Territorio la define como “expresión espacial de las políticas económica, social, cultural y ecológica de toda sociedad”, y debe ser democrática, global, funcional y prospectiva, en la que todo ciudadano debe tener la posibilidad de participar por estructuras y procedimientos adecuados, en defensa de sus legítimos intereses y del respeto debido a su cultura y marco de vida. La Comunidad Autónoma de Andalucía regula esta materia como competencia exclusiva siendo actualmente el instrumento normativo básico la Ley 1/1994 de Ordenación del Territorio. -

01Memoriainformativa.Pdf

PLAN DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DE LA AGLOMERACIÓN URBANA DE JAÉN Marzo , 201 4 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL T ERRITORIO Secretaría General de Ordenación del Territorio y Cambio Climático Índice Página Memoria Informativa 555 Memoria de Ordenación 818181 Memoria Económica 135135135 Normativa 143143143 Anexos 201201201 Planos de Ordenación 222192191919 Memoria Informativa PLAN DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DE LA AGLOMERACIÓN URBANA DE JAÉN Una aglomeración urbana en procproceeeesoso de coconnnnsolidaciónsolidación La aglomeración urbana de Jaén, con 1.761 km² de superficie, se sitúa en la zona central de Andalucía. Emplazada entre las redes de ciudades medias del arco norte de Jaén (eje Andújar- Bailén-Linares-Úbeda-Baeza) y del sur de Córdoba (Puente Genil-Lucena-Cabra-Baena) y vinculada por el Sur con Granada, representa un papel clave en la organización territorial interna a escala regional, así como en la articulación con la Meseta y el Levante. Esta posición, que se ha visto fortalecida con la entrada en funcionamiento del viario de gran capacidad Bailén-Granada (autovía A-44) y nuevo trazado de Despeñaperros, se consolidará con los proyectos actualmente en ejecución (autovía del Olivar A-316 Estepa-Jaén-Albacete y ferrocarril de altas prestaciones Córdoba-Jaén) y en estudio (altas prestaciones ferroviarias Jaén-Granada). El ámbito del Plan de Ordenación del Terri- torio está conformado por quince municipios y constituye un área funcional que bási- camente bascula en torno a la ciudad de Jaén. Este territorio se enmarca físicamente en la transición entre la cuenca sedimentaria del río Guadalquivir y las sierras del Sur de la provincia de Jaén, pertenecientes a las formaciones Subbéticas de Sierra Mágina. -

Unidad Iii El Patrimonio Etnográfico I 174 Patrimonio Cultural En Sierra Mágina

FIESTAS Y ROMERIAS 173 UNIDAD III EL PATRIMONIO ETNOGRÁFICO I 174 PATRIMONIO CULTURAL EN SIERRA MÁGINA PATRIMONIO CULTURAL EN SIERRA MÁGINA FIESTAS Y ROMERIAS 175 INTRODUCCIÓN INTRODUCCIÓN En esta tercera unidad didáctica estudiamos la cultura de nuestras gentes, sus fiestas y romerías, el mundo mágico y su gastronomía, basada en el aceite. En el tema IX realizaremos un recorrido por las fiestas y romerías de la comarca, haciendo especial hincapié en la fiesta de moros y cristianos, como identitaria de la comarca. Estudiaremos en el tema X, las tradiciones relacionadas con todos los actos de la vida y el folclore. El curanderismo, las apariciones paranormales, las leyendas, etc., que trata- remos en el tema XI, nos dará las claves para conocer el aspecto más mágico de Sierra Mágina. El tema XII, versará sobre la cultura del aceite, como principal recurso eco- nómico de la comarca en los últimos 150 años. Y sobre el que se han vertebrado muchos de los actuales modos de vida. Sierra Mágina tiene otras actividades etnográficas que no se recogen en estas páginas, como son aquellas que giran en torno a la Semana Santa. Este tipo de actividades están muy generalizadas por el resto de la geografía y son mucho más conocidas. El alumno al finalizar el estudio de la unidad habrá adquirido unos conoci- mientos sobre la personalidad de las gentes de la comarca y de cómo se ha ido conformando esta personalidad. Qué factores externos e internos han influido en el carácter y sobre todo la influencia del medio físico. Con el estudio de esta unidad didáctica obtendrá el alumno una visión de la singularidad etnográfica de la comarca de Mágina. -

GR 147 Etapa 1 Santiago De La Espada

No se permite la BUENAS PRÁCTICAS captura de animales • TrayeCto Cómo llegar el agua y la aldea de la toba Deposite la basura No se permite Lineal Desde Hornos, tomaremos la A-317 hasta en contenedores encender fuego llegar a Santiago de la Espada, nuestra ruta • Longitud comenzará en la estación de servicio de esta Las tobas son rocas sedimentarias calcáreas, porosas Camina por los No se permite biente y Agua localidad. senderos marcados la pesca 12,5 km y esponjosas, formadas por la precipitación y el de- pósito del carbonato cálcico que llevan en solución Respete los bienes y No se permite la • Tiempo estimado propiedades privadas recolección de plantas aparCamientos las corrientes fluviales. Este tipo de roca es el que le 3 horas y 30 minutos Podemos estacionar nuestro vehículo en las / Agencia de Medio Am da nombre a una pequeña y encantadora población calles de Santiago de la Espada. Teléfono de emergencias: 112 • DifiCultad perdida en la Sierra de Segura, la aldea de La Toba, iente y Agua perteneciente al término municipal de Santiago- Media transporte públiCo JAÉN Pontones. esca y Medio Ambiente P • Tipo Camino Las principales empresas concesionarias de las líneas regulares de autobuses en la zona son Pista y senda Junto a la misma discurre el río Segura. Entre las gricultura, Alsina Graells (tel. 953 75 21 57), y Autocares A y Agencia de Medio Amb Carcesa (tel. 953 72 11 42). encaladas casas podemos visitar lavaderos que se , CIST • Paisaje/vegetaCión Pinares, cortados rocosos y panorámicas al utilizaban antaño, localizándose un manantial en la otros senderos rupo Entorno valle del Segura.