2. Medio Físico Y Humano

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Acondicionamiento De Manantiales De Uso En Abastecimiento Urbano

ACONDICIONAMIENTO DE MANANTIALES DE USO EN ABASTECIMIENTO URBANO MAPA DE SITUACIÓN MANANTIAL: CIMBARRO Mº ANTONIA Nº de inventario: 2034-6-0001 Hoja topográfica: 863 "Aldeaquemada" COORDENADAS U.T.M. X: 463.657,00 Y: 4.248.422,00 Cota (m.s.n.m.): 755 Cuenca Hidrográfica: GUADALQUIVIR Subcuenca: Unidad hidrogeológica: FUERA DE UNIDAD Término municipal: ALDEAQUEMADA Toponimia: CIMBARRO Mº ANTONIA ACCESO: Tomando la carretera de Aldeaquemada a Santa Elena y a 6 km se toma un desvio al sur hacia Lisadilla y a 3 km está el depósito desde el que se llega al manantial siguiendo la conducción por el barranco. UTILIZACIÓN DEL AGUA: SIN USO POBLACIONES ABASTECIDAS: NINGUNA Caudal medio drenaje (l/sg): 0.5 DESCRIPCIÓN DE LA SURGENCIA: Caudal para abastecimiento (l/sg): Surgencia relacionada con fracturas y que se localiza en el contacto de un bloque de materiales cuarcíticos (Cuarcita Armoricana) con las pizarras y areniscas de los denominados Estratos de Pochico y que posiblemente este en conexión hidráulica con la cuerda cuarcítica principal. El manantial está totalmente captado y conducido hasta el depósito de Lisadilla. Actualmente no se usa por problemas en este último y por el alto coste de la elevación del agua. ESQUEMA GENERAL DE FUNCIONAMIENTO SECCION(ES) PROPUESTA(S) ACONDICIONAMIENTO NECESARIO: El manantial se encuentra captado. Se recomienda modificar la arqueta de llegada de la tubería al depósito de Lisadilla según diseño con un vertedero triangular y una escala. ACONDICIONAMIENTO DE MANANTIALES DE USO EN ABASTECIMIENTO URBANO MAPA DE SITUACIÓN MANANTIAL: EL SOTILLO Nº de inventario: 2034-6-0005 Hoja topográfica: 863 "Aldeaquemada" COORDENADAS U.T.M. -

1 Los Jódar De Pegalajar (Ss. XVI-XVIII)

Los Jódar de Pegalajar (ss. XVI-XVIII): Antecedentes giennenses de una familia que pasó a tierras sevillanas José Carlos Gutiérrez Pérez INTRODUCCIÓN Cuando el poeta sevillano Vicente Aleixandre escribía: “En la prisa de los niños, los chiquillos eran una marea, y yo una espumilla más entre ellos; casi golpeando contra las paredes, estrellados muchas veces, saltando, salpicando. La ola se alargaba ruidosa por entre las calles del pueblo, pero no recogía nunca aquel poco de agua quieta que era el niño callado a la casilla”, lo hacía recordando su feliz infancia en Pegalajar, pueblo giennense enclavado en la comarca de Sierra Mágina, en el que el Nóbel de Literatura residió durante su niñez junto a su familia cerca del antiguo molino de Atocha. Al igual que el caso de Aleixandre, en el presente trabajo precisamente queremos ofrecer otro ejemplo de esa relación recíproca entre la villa serrana de Pegalajar y las tierras sevillanas. Para ello nos remontamos a la primera mitad del siglo XVIII, tiempo en el que un pegalajeño se asentaba en el municipio sevillano de Tocina, estableciendo allí el inicio de una destacada familia que finalmente acabaría residiendo en Cazalla de la Sierra. Los descendientes de ese pegalajeño de apellido Jódar, llegaron a ser personajes importantes de la sociedad de Cazalla de la Sierra y a ocupar destacados cargos, como por ejemplo el de procuradores numerarios por dicha villa. No obstante, pese a haber abandonado su antepasado Francisco Fernández de Jódar y Cordero, su villa natal de Pegalajar a finales de la década de Licenciado en Humanidades, DEA en Historia Medieval y Cronista Oficial de Jamilena (Jaén). -

I. Disposiciones Generales

4486 26 marzo 1965 B. O. del E.—^Núm. 73 I. Disposiciones generales contribuyentes afectados, consignándose las cantidades que hayan MINISTERIO DE HACIENDi\ de hacerse efectivas mediante un solo recibo en el segundo .se mestre de 1966. Séptimo.—La reducción de la Cuota del Tesoro de la Licen cia Fiscal que establece el articulo segundo del referido Decreto- ORDEN de 24 de marzo de 1965 por la que se dictan ley es independiente de las bajas que puedan corresponder, con normas vara la ejecución del Decreto-ley 3/1965, de arreglo a lo prevenido en el Reglamento, y Bases de Ordenación 16 de febrero, por el que se conceden beneficios fis del Tributo, cales a los propietarios de fincas rústicas y de ga Octavo.—Los acuerdos que dicten las Delegaciones de Ha nado damnificados como consecuencia de la peste cienda en relación con las bonificaciones establecidas en el porcina. Decreto-ley serán impugnables, dentro del término de treinta tíias, ante este Ministerio. Contra la resolución ministerial no Ilustrisimos señores: cabrá recurso alguno. El Decreto-ley 3/1965, de 16 de febrero, establece un régimen Lo que comunico a VV II. para su conocimiento y electos taúbutario excepcional en orden a la Contribución Territorial Dios guarde a W. II. muchos años, Rústica y Pecuaria y a la Cuota del Tesoro de la Licencia Fiscai Madrid. 24 de marzo de 1965, del Impuesto Indústrial en relación con los contribuyentes, por ambos tributos, damnificados a consecuencia de la peste por NAVARRO cina africana. Y para dar plena efectividad a los beneficios fiscales otor limos. -

17 Juli 1984 Houdende Algemene Voorschriften Inzake De Toekenning Van De Produktiesteun Voor Olijfolie En De in Bijlage II Van Verordening (EEG) Nr

Nr. L 122/64 Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen 12. 5. 88 VERORDENING (EEG) Nr. 1309/88 VAN DE COMMISSIE van 11 mei 1988 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 2502/87 houdende vaststelling van de opbrengst aan olijven en aan olie voor het verkoopseizoen 1986/1987 DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE geerd, gezien het feit dat de begunstigden de produktie GEMEENSCHAPPEN, steun nog , niet hebben kunnen ontvangen ; Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatre Economische Gemeenschap, gelen in overeenstemming zijn met het advies van het Gelet op Verordening nr. 136/66/EEG van de Raad van Comité van beheer voor oliën en vetten. 22 september 1966 houdende de totstandbrenging van een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector oliën en vetten ('), laatstelijk gewijzigd bij Verorde HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING ning (EEG) nr. 1098/88 (2), en met name op artikel 5, lid VASTGESTELD : 5, Gelet op Verordening (EEG) nr. 2261 /84 van de Raad van Artikel 1 17 juli 1984 houdende algemene voorschriften inzake de toekenning van de produktiesteun voor olijfolie en de _ In bijlage II van Verordening (EEG) nr. 2502/87 worden steun aan de producentenorganisaties (3), laatstelijk gewij de gegevens betreffende de autonome gemeenschappen zigd bij Verordening (EEG) nr. 892/88 (4), en met name Andalusië en Valencia vervangen door de gegevens die op artikel 19, zijn opgenomen in de bijlage van deze verordening. Overwegende dat bij Verordening (EEG) nr. 2502/87 van Artikel 2 de Commissie (*), gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 370/88 (*), de opbrengst aan olijven en aan olie is vastge Deze verordening treedt in werking op de dag van haar steld voor de homogene produktiegebieden ; dat in bijlage bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese II van die verordening vergissingen zijn geconstateerd Gemeenschappen. -

Sierra Morena De Jaén

25 RÓN DE CALDE SIERRAS VILLARRODRIGO !.Torreón de Génave Castillo de la Laguna%2 Torre de la Tercia RIÓN !. GENAVE ALDEAQUEMADA Castillo de%2 Matamoros SIERRAS DE CALDERONES DE CAMB PASO DE SIERRAS DE QUINTANA DESPEÑAPERROS SIERRAS PUENTE DE GÉNAVE VENTA DE LOS SANTOS CENTENILLO (EL) SANTA ELENA ALDEAHERMOSA ARROYO DEL OJANCO NAVAS DE TOLOSA CHICLANA DE SEGURA CAROLINA (LA) Río Guadalén !.Torres de la Aduana Río Pinto SANTISTEBAN DEL PUERTO Torreón con Espadaña %2 CASTELLAR Río Jándula !. !. Castillo de San EstebanTorre Cerro de San!. Marcos SORIHUELA DEL GUADALIMAR CARBONEROS Torre de la Ermita de Consolación Castillo del Cerro de la Virgen #0 VIRGEN DE LA CABEZA %2 VILCHES #0 #0 GUARROMAN#0 NAVAS DE SAN JUAN VIRGEN DE LA CABEZA BAÑOS DE LA ENCINA#0 LUGAR NUEVO (EL) #0 CRUZ (LA) Río Guadalimar ESTACION DE VADOLLANO %2Zona Arqueológica de Giribaile MIRAELRIO Río Rumblar ERMITAS CASTILLOS N ESCALA 1:600.000 TORRES - REFERENTES VISUALES RED FERROVIARIA RÍOS El extremo oriental de Sierra Morena se integra dentro de las áreas paisajísticas de Serranías de montaña media, Serranías de baja montaña y Campiñas de EJES PRINCIPALES piedemonte. Durante mucho tiempo ha sido la puerta de entrada a Andalucía desde la meseta y, por lo tanto, uno de los primeros paisajes que han percibido los viajeros. EJES SECUNDARIOS Aunque comparte buena parte de la caracterización paisajística de otras zonas de este sistema montañosos (especialmente el protagonismo de la dehesa), aquí cabe DEMARCACIÓN destacar que las alturas medias son mayores y que el carácter es más agreste y despoblado, sobre todo hacia oriente. La Loma de Chiclana, en cambio, escalón de Sierra Morena hacia el sureste, es un espacio en el que el olivo retoma el REPRESENTACIONES RUPESTRES protagonismo del paisaje. -

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Relativo Al Proyecto De Gasoducto De Transporte Secundario Villanueva Del Arzobispo-Castellar (Jaén)

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL relativo al Proyecto de Gasoducto de transporte secundario Villanueva del Arzobispo-Castellar (Jaén) Gasoducto tte. sec. Villanueva del Arzobispo – Castellar (Jaén) Estudio de Impacto Ambiental ÍNDICE 1. INTRODUCCIÓN .................................................................................................... 3 1.1 OBJETO ........................................................................................................... 4 2. DESCRIPCION Y UBICACIÓN DEL PROYECTO .............................................. 5 2.1 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO .................................. 5 2.2 DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS Y ACCIONES DERIVADAS .................. 5 2.2.1 PISTAS ..................................................................................................... 6 2.2.2 ACCESOS ................................................................................................ 6 2.2.3 MOVIMIENTOS DE TIERRAS: ZANJAS PARA CONDUCCIONES . 6 2.2.4 CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES AUXILIARES ................... 6 3. ESTUDIO DE ALTERNATIVAS ........................................................................... 8 3.1 PRINCIPALES ALTERNATIVAS ESTUDIADAS ....................................... 8 3.2 EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS .......................................................... 9 3.3 CRITERIOS DE SELECCIÓN ...................................................................... 10 3.4 JUSTIFICACIÓN DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA ................. 11 4. DESCRIPCIÓN DEL MEDIO .............................................................................. -

Jaén Julio 2019

Verano Vivo Actividades programadas por los centros Guadalinfo de Jaén Julio 2019 Nombre de la actividad Centro Provincia Aprende con Youtube AGRUPACIÓN DE MOGÓN Jaén Adicciones Digitales ALBANCHEZ DE MÁGINA Jaén Aprende con Youtube ALBANCHEZ DE MÁGINA Jaén Scratch: programación para niños/as ALBANCHEZ DE MÁGINA Jaén Aprende jugando con las TICs ALBANCHEZ DE MÁGINA Jaén CreaPeques: Creatividad para niños y niñas ALCALÁ LA REAL, La Tejuela Jaén Gymkhana digital ALCALÁ LA REAL, La Tejuela Jaén Aprende mecanografía con el ordenador ALCALÁ LA REAL, La Tejuela Jaén Youtube: un mar de posibilidades ALCALÁ LA REAL, La Tejuela Jaén Procesador de textos ALCALÁ LA REAL, La Tejuela Jaén GUADASIST: TIC, ocio y bienestar en apoyo a la dependencia ALCALÁ LA REAL, La Tejuela Jaén En buena edad: Estimulación de la memoria con las TICs ALCALÁ LA REAL, La Tejuela Jaén Google Classroom ALCALÁ LA REAL, La Tejuela Jaén Empléate - Proyecto de mejora del empleo local ALCALÁ LA REAL, La Tejuela Jaén Recicla con las TICs ALCAUDETE Jaén Cine-fórum con las TICs para la innovación social ALCAUDETE Jaén Aprende mecanografía con el ordenador ALCAUDETE Jaén Como hacer una presentación eficaz ALCAUDETE Jaén Gymkhana digital ALCAUDETE Jaén Gymkhana digital ALCAUDETE Jaén Correo electrónico ALCAUDETE Jaén CreaJoven: Creatividad para jóvenes y adolescentes ALCAUDETE Jaén Crea-Juega-Previene: Aprendizaje lúdico sobre seguridad en Internet para menores y jóvenes ALCAUDETE Jaén Mejora tu memoria con las TIC ALCAUDETE Jaén CreaPeques: Creatividad para niños y niñas ALCAUDETE -

Extracto De Los Acuerdos Adoptados En La Sesión Ordinaria De La Junta De Gobierno Nº 5/2021 Celebrada El Día 27 De Abril De 2021, a Las 10:00 Horas

EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO Nº 5/2021 CELEBRADA EL DÍA 27 DE ABRIL DE 2021, A LAS 10:00 HORAS Aprobación por unanimidad del borrador del Acta de la sesión celebrada el día 26 de marzo de 2021. Aprobación por unanimidad del Dictamen sobre la propuesta de aprobación de las cuentas justificativas de las subvenciones otorgadas por la Diputación Provincial de Jaén. Aprobación por unanimidad del Dictamen sobre la Propuesta de aprobación de Convenio para el desarrollo de un Plan Anual de Comarcalización de la acción cultural y deportiva de la Diputación Provincial de Jaén con la Asociación para el desarrollo socioeconómico de la Loma y las Villas. Aprobación por unanimidad del Dictamen sobre la Propuesta de aprobación de Convenio para el desarrollo de un Plan Anual de Comarcalización de la acción cultura y deportiva de la Diputación Provincial de Jaén con la Asociación para el desarrollo Rural de la Sierra de Segura. Aprobación por unanimidad del Dictamen sobre la Propuesta de aprobación de Convenio para el desarrollo de un Plan Anual de Comarcalización de la acción cultural deportiva de la Diputación Provincial Jaén con la Asociación para el desarrollo rural de El Condado. Aprobación por unanimidad del Dictamen sobre la Propuesta de aprobación de Convenio para el desarrollo de un Plan Anual de Comarcalización de la acción cultural y deportiva de la Diputación Provincial de Jaén con la Asociación para el desarrollo de La Campiña Norte de Jaén. Aprobación por unanimidad del Dictamen -

XXXIV Cross Del Aceite Torredonjimeno, 4 Noviembre 2018

XXXIV Cross del Aceite Torredonjimeno, 4 noviembre 2018 SUB12 MASCULINO PUESTDORSALAPELLIDOS Y NOMBRE TIEMPO CATEGORIA SEXO CLUB LOCALIDAD 1 249 EXPOSITO RAEZ ADRIAN 0:06:03 SUB12 ALEVIN M CEIP JUAN PASQUAU UBEDA 2 3264 GARCIA SUAREZ CARLOS 0:06:06 SUB12 ALEVIN M GRANADA JOVEN CENES DE LA VEGA 3 3307 ARG DANIEL DANTE 0:06:07 SUB12 ALEVIN M MALAGA BAHIA LA CALA DEL MORAL 4 3335 LOPEZ CORTES DARIO 0:06:10 SUB12 ALEVIN M PAG PEÑARROYA HINOJOSA DEL DUQUE 5 3020 ALBARRACIN PLAZA FRANCISCO 0:06:15 SUB12 ALEVIN M ATLETISMO ALHAURIN ALHAURIN EL GRANDE 6 3038 ZEA GOMEZ SAMUEL 0:06:19 SUB12 ALEVIN M ATLETISMO ALHAURIN ALHAURIN EL GRANDE 7 101 HAFFANE TRIBK BILAL 0:06:20 SUB12 ALEVIN M ANTORCHA ANDUJAR ANDUJAR 8 3037 ZEA GOMEZ BORJA 0:06:29 SUB12 ALEVIN M ATLETISMO ALHAURIN ALHAURIN EL GRANDE 9 618 BARRANCO SANTOS CARLOS 0:06:35 SUB12 ALEVIN M LIEBRE MENGIBAR MENGIBAR 10 644 FERNANDEZ ZAMBRANA ANDRES 0:06:39 SUB12 ALEVIN M LPPSPORTS JAEN JABALQUINTO 11 394 LOUAAR ERRAFAI ABDELKADER 0:06:42 SUB12 ALEVIN M EMA ARJONILLA ARJONILLA 12 3057 ZARZA MENDOZA ALBERTO 0:06:43 SUB12 ALEVIN M ATLETISMO INMACULADA ALGECIRAS 13 511 GALIANO ROA LUIS 0:06:43 SUB12 ALEVIN M HUELMA 2003 HUELMA 14 865 ORIHUELA NAVARRETE JAVIER 0:06:44 SUB12 ALEVIN M UNICAJA JAEN 15 3077 LOPEZ MURIEL MARIO 0:06:44 SUB12 ALEVIN M ATLETISMO VIRGEN D BELEN HERRERA 16 834 GONZALEZ MORENO PABLO 0:06:46 SUB12 ALEVIN M UNICAJA JAEN 17 3368 CARRILLO RODRIGUEZ MANUEL 0:06:48 SUB12 ALEVIN M UNICAJA JAEN 18 599 GOMEZ LIEBANA MAXIMO 0:06:51 SUB12 ALEVIN M LA ZANCADA D TORREDONJIMENO TORREDONJIMENO -

Pdf (Boe-A-1964-12545

9476 22 julio 1964 B. O. del E.—Núm. 175 Cooperativas de Crédito: De acuerdo con las citadas disposiciones se han confeccio nado varios de los censos previstos, previa la’ audiencia a los Cooperativa de Crédito Caja Rm’al de la Cooperativa del Campo, interesados que previene el artículo 5.o del Decreto de 8 de de Pobla de Granadella (Lérida). enero de 1954. Cooperativas de Viviendas: En virtud de lo expuesto, Este Ministerio, en uso de las facultades que le confiere el Cooperativa de Viviendas «Peña Taurina Pacorro», de Alicante. mencionado Decreto, y con la aprobación del Consejo de Mi Cooperativa de Viviendas «San Bartolomé», de Luque (Córdoba). nistros en su reunión del día 12 de junio de 1964, ha tenido Cooperativa de Viviendas «San Vicente», de Mondragón (Gui a bien disponer: púzcoa). Cooperativa de la Vivienda «Condal III», de Barcelona Primero.—^Los propietarios de las fincas que a continuación Cooperativa «Viviendas Pacífico», de Barcelona. se reseñan, sitas en los términos municipales de Baños de la Cooperativa de Viviendas «Vanguardia», de Sabadell (Barcelona) Encina, Aldeaquemada, Carboneros, La Carolina, Marmolejo, Cooperativa de Viviendas «Pueblo Nuevo», de Madrid. Quesada, Santa Elena, Santisteban del Puerto, Andújar. Gua- rromán, Navas de San Juan, Torres y Vilches, provincia de Lo que digo a V. I. para su conocimiento y efectos. Jaén, quedan obligados a construir albergues para el ganado Dios guarde a V. I. muchos años. lanar en la forma y con las características que se señalan en Madrid, 11 de junio de 1964.—^P. D„ Gómez-Acebo. esta Orden. limo. Sr. Director general de Promoción Social. -

Año I Nº 2 / Octubre - Diciembre 2006

Micobotánica-Jaén La primera revista digital de Micología y Botánica en castellano. ISSN 1886-8541 AÑO I Nº 2 / OCTUBRE - DICIEMBRE 2006 CONTENIDO FOTO DE OCTUBRE 1. Algunas orquídeas de Jaén 1 por D. Estrada Aristimuño …………….………………..…………..... 2 Sparassis laminosa Autor: Joaquín Fernández P. FOTO DE NOVIEMBRE FOTO DE DICIEMBRE Amanita phalloides Hygrocybe psittacina Autor: Eliseo Vernis P. Autor: José Cuesta C. En este número, fichas botánicas de: Anacamptis pyramidalis, Cephalanthera longifolia, Dactylorhiza elata, Himantoglossum hircinum, H. robertianum, Ophrys apifera, O. dyris, O. fusca, O. incubacea, O. lutea, O. scolopax, O. speculum, O. tenthredinifera, Orchis anthropophora, O. cazorlensis, O. champagneuxii, O. collina, O. conica, O. fragrans, O. intacta, O. langei, O. morio, O. papilionacea y O. purpurea. 1 Micobotánica-Jaén La primera revista digital de Micología y Botánica en castellano. ISSN 1886-8541 AÑO I Nº 2 / OCTUBRE - DICIEMBRE 2006 ALGUNAS ORQUÍDEAS DE JAÉN 1 por D. Estrada Aristimuño e-mail: [email protected] Micobotánica-Jaén AÑO I Nº 2 (2006) ISSN 1886-8541 Resumen. ESTRADA ARISTIMUÑO, D. (2006). Algunas orquídeas de Jaén 1. Se describen brevemente 24 especies de orquídeas localizadas en la provincia de Jaén. Se aportan datos sobre la corología y ecología de las especies. Palabras clave: Orquídeas, Jaén, diversidad, plantas. Summary. ESTRADA ARISTIMUÑO, D. (2006). Some orchids from Jaen 1. Twenty four orchids from Jaen are shortly described. Ecological and chorological data are also added. Key words: Orchids, Jaen, diversity, plants. Existen alrededor de 25-30 mil especies de orquídeas en el mundo, es decir, 25-30 mil especies de plantas que pertenecen a la familia Orchidaceae. -

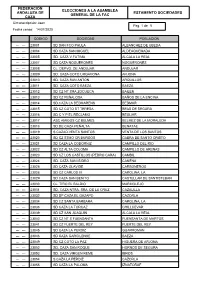

Censo Sociedades Jaen 2020

FEDERACIÓN ELECCIONES A LA ASAMBLEA ANDALUZA DE ESTAMENTO SOCIEDADES GENERAL DE LA FAC CAZA Circunscripción: Jaen Pag. 1 de 5 Fecha censo: 14/07/2020 CODIGO SOCIEDAD POBLACION --- --- 23001 SD SAN FCO PAULA ALBANCHEZ DE UBEDA --- --- 23004 SD CAZA SAN MIGUEL ALDEAQUEMADA --- --- 23005 SD. CAZA V.FATIMA ALCALA LA REAL --- --- 23007 SD CAZA NOGUERONES NOGUERONES --- --- 23008 CL. DEPVO. DE ANDUJAR ANDUJAR --- --- 23009 SD. CAZA COTO URGAVONA ARJONA --- --- 23010 SD. CAZA SAN ANTON ARQUILLOS --- --- 23011 SD. CAZA COTO BAEZA BAEZA --- --- 23012 SD CZ NT SRA ZOCUECA BAILEN --- --- 23013 SD CZ PEÑALOSA BAÑOS DE LA ENCINA --- --- 23014 SD.CAZA LA BEDMARENS BEDMAR --- --- 23015 SD CZ COTO ST TERESA BEAS DE SEGURA --- --- 23016 SD C Y P EL RECLAMO BEGIJAR --- --- 23017 ASC AMIGOS CZ BELMES BELMEZ DE LA MORALEDA --- --- 23018 SD.DE CAZA PEÑALTA BENATAE --- --- 23019 S.CAZAD.VENTA SANTOS VENTA DE LOS SANTOS --- --- 23020 SD CZ STMO CR BURGOS CABRA DE SANTO CRISTO --- --- 23021 SD CAZA LA CODORNIZ CAMPILLO DEL RIO --- --- 23022 SD CZ ALTA COLOMA CAMPILLO DE ARENAS --- --- 23023 SD CZ LOS CASTILLOS (PEDRO CARA) CAMBIL --- --- 23024 SD. CAZA SAN ISIDRO CANENA --- --- 23025 SD CAZA OLAVIDE CARBONEROS --- --- 23028 SD CZ CARLOS III CAROLINA, LA --- --- 23029 SD CAZA SAN BENITO CASTELLAR DE SANTISTEBAN --- --- 23030 CL. TIRO EL BALDIO MARMOLEJO --- --- 23031 SD. CAZA NTRA. SRA. DE LA CRUZ CAZALILLA --- --- 23032 SD DP CAZA EL GAZAPO CAZORLA --- --- 23034 SD CZ SANTA BARBARA CAROLINA, LA --- --- 23036 SD CAZA LA TORCAZ CHILLUEVAR --- --- 23039 SD CZ SAN JOAQUIN ALCALA LA REAL --- --- 23040 SD CZ NT S FUENSANTA FUENSANTA DE MARTOS --- --- 23041 SD CZ FUERTE DEL REY FUERTE DEL REY --- --- 23045 SD CAZA LA PERDIZ GUARROMAN --- --- 23046 SD CAZA GARCILENSE BAEZA --- --- 23049 SD CZ COTO LA PAZ HIGUERA DE ARJONA --- --- 23052 SD.