Managementplan GERO KYLL

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Schulchronik Kalenborn

- 1 - Schulchronik Kalenborn transkribiert und kommentiert von Peter Leuschen Stand: 17. November 2016 - 2 - Vorbemerkung Im Archiv der Grundschule Gerolstein wird als "Schulchronik Kalenborn" ein Satz von Dokumenten geführt, der ursprünglich in der Schule Kalenborn verwahrt wurde und die Jahre von 1.5.1919 bis zum 1.8.1973 umfasst, zu welchem Datum die Schule aufgelöst wurde und die Unterlagen an die Rechtsnachfolgerin übergingen, nämlich die Grundschule Gerolstein. Deren Hausmeister, Herr Dahm, stellte die Originale dankenswerterweise zur Einsicht zur Verfügung. Als ich meinen erwachsenen Kindern die älteren Bände zeigte, gab es nur verständnisloses Kopfschütteln – die Sütterlinschrift1 ist größtenteils schon für meine Generation nicht mehr entzifferbar. Insofern hätte ein einfaches Einscannen der Hefte zwar deren visuellen Zugang vorerst gesichert, aber keinesfalls deren Rezipierbarkeit. Daher entschloss ich mich zu der zeitraubenden Prozedur, die Texte zu transkribieren und digital für das Internet zugänglich zu machen. Bei der Texterfassung wurde deutlich, dass die Fülle des Materials durch Orts-2, Personen-3 und Sachregister4 erschließbar gemacht werden sollte, woraus folgerte, dass die sechs Einzelteile zu einem Gesamtband zusammenzufassen sind, damit die von der Software zur Textverarbeitung bereitgestellte automatische Indexierung Seitenreferenzen über den Gesamttext erstellen kann. Andererseits sollte der Seitenlauf beibehalten werden, damit an jeder Stelle zitierbar ist, um welche Seite aus welchem der sechs Teile es sich handelt. -

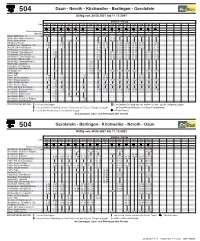

Linie 504 Gerolstein

1 504 Daun - Neroth - Kirchweiler - Berlingen - Gerolstein Gültig von 30.08.2021 bis 11.12.2021 Montag - Freitag Linie 504 504 504 504 504 504 504 504 504 504 504 504 504 504 504 504 2 4 8 32 10 6 12 14 16 102 18 20 22 24 26 28 Beschränkungen S S F S S S fz S F S S Hinweise RS Daun, ZOB (Stg. 1) ab 6.58 7.06 7.21 9.06 11.06 12.54 13.06 14.06 15.06 16.02 17.06 Daun, Drei-Maare-Realsch. 11.10 Daun, Gymnasium 7.22 7.24 11.13 12.57 Pützborn, Brücke 7.01 7.09 9.09 11.09 13.00 13.09 14.09 15.09 17.09 Neunkirchen, Neunkirch. Str. 7.05 7.13 9.13 11.13 13.04 13.13 14.13 15.13 17.13 Neroth, Am Rothenbach 7.11 7.19 9.19 11.19 13.10 13.19 14.19 15.19 17.19 Kirchweiler, In d. Sueren 9.24 13.15 13.24 14.24 17.24 Kirchweiler, Weidenpesch 7.00 9.25 11.25 13.16 13.25 14.25 16.15 17.25 Kirchweiler, Auf der Holl 7.01 9.26 11.26 13.17 13.26 14.26 16.16 17.26 Hinterweiler, Gemeindehaus 7.03 9.28 11.28 13.19 13.28 14.28 16.18 17.28 Betteldorf, Döhmstraße 9.32 11.32 13.23 13.32 14.32 16.22 17.32 Rockeskyll, Gemeindehaus 8.10 Rockeskyll, Sprudel 8.11 Essingen, Ortseingang 8.14 Hohenfels, Bahnhofsstr. -

Gebäude Und Wohnungen Am 9. Mai 2011, Schüller

Gebäude und Wohnungen sowie Wohnverhältnisse der Haushalte Gemeinde Schüller am 9. Mai 2011 Ergebnisse des Zensus 2011 Zensus 9. Mai 2011 Schüller (Landkreis Vulkaneifel) Regionalschlüssel: 072335005239 Seite 2 von 32 Zensus 9. Mai 2011 Schüller (Landkreis Vulkaneifel) Regionalschlüssel: 072335005239 Inhaltsverzeichnis Einführung ................................................................................................................................................ 4 Rechtliche Grundlagen ............................................................................................................................. 4 Methode ................................................................................................................................................... 4 Systematik von Gebäuden und Wohnungen ............................................................................................. 5 Tabellen 1.1 Gebäude mit Wohnraum und Wohnungen in Gebäuden mit Wohnraum nach Baujahr, Gebäudetyp, Zahl der Wohnungen, Eigentumsform und Heizungsart .............. 6 1.2 Gebäude mit Wohnraum nach Baujahr und Gebäudeart, Gebäudetyp, Zahl der Wohnungen, Eigentumsform und Heizungsart ........................................................... 8 1.3.1 Gebäude mit Wohnraum nach regionaler Einheit und Baujahr, Gebäudeart, Gebäudetyp, Zahl der Wohnungen, Eigentumsform und Heizungsart ..................................... 10 1.3.2 Gebäude mit Wohnraum nach regionaler Einheit und Baujahr, Gebäudeart, Gebäudetyp, Zahl der Wohnungen, Eigentumsform -

Commission Decision of 12 March 2008

Changes to legislation: There are currently no known outstanding effects for the Commission Decision of 12 March 2008 amending Decision 2003/135/EC as regards the eradication and emergency vaccination plans for classical swine fever in feral pigs in certain areas of the Länder of Rhineland-Palatinate and North Rhine-Westphalia (Germany) (notified under document number C(2008) 887) (Only the German and French texts are authentic) (2008/220/EC). (See end of Document for details) Commission Decision of 12 March 2008 amending Decision 2003/135/ EC as regards the eradication and emergency vaccination plans for classical swine fever in feral pigs in certain areas of the Länder of Rhineland-Palatinate and North Rhine-Westphalia (Germany) (notified under document number C(2008) 887) (Only the German and French texts are authentic) (2008/220/EC) COMMISSION DECISION of 12 March 2008 amending Decision 2003/135/EC as regards the eradication and emergency vaccination plans for classical swine fever in feral pigs in certain areas of the Länder of Rhineland-Palatinate and North Rhine-Westphalia (Germany) (notified under document number C(2008) 887) (Only the German and French texts are authentic) (2008/220/EC) THE COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES, Having regard to the Treaty establishing the European Community, Having regard to Council Directive 2001/89/EC of 23 October 2001 on Community measures for the control of classical swine fever(1), and in particular Article 16(1) and 20(2) thereof, Whereas: (1) Commission Decision 2003/135/EC of 27 February 2003 on the approval of the plans for the eradication of classical swine fever and the emergency vaccination of feral pigs against classical swine fever in Germany, in the Länder of Lower Saxony, North Rhine- Westphalia, Rhineland-Palatinate and Saarland(2) was adopted as one of a number of measures to combat classical swine fever. -

Motorradtour-Vulkaneifel.Pdf

Tourenkarte: Rund um den Nürburgring Burg Blankenheim (i.Pl.) Hümmel Ober- Rohr l Schuld Liers Tourenvorschlag schömbach Ahrquelle Ohlenhard Wershofen Blankenheimer- Dümpelfeld a Wolfert dorf Blankenheim Ahr t Alternative Route Vellerhof Fuchshofen Reetz Eichenbach Insul n Herschbach Schmidtheim 51 (i.Pl.) Ahr Winnerath Neuhaus Aremberg Niederadenau n SchlSchlossoss 258 Lommersdorf Lückenbach Neuhof Nonnenbach 257 e SSchmidtheimchmidtheim 623 Simmelerhof Reifferscheid Abtei Gertrudenhof Freilingen Aremberg Antweiler D Kaltenborn Maria Gilgenbach N 632 Frieden Hüngersdorf (i.Pl.) Rodder Leimbach Berk Ripsdorf Müsch Losheimergraben Ruine Waldorf Ruine Ahrhütte Jammelshofen Frauenkron Baasem Dorsel ADENAU Kronenburg Dahlem Dollendorf Neuhof Honerath Wirft Hohe Acht Kronenburg Dollendorf Hoffeld 258 747 Lanzerath Losheim Esch BREIDSCHEID Scheid Am Leger Alendorf Uedelhoven Kronenburger 421 Wimbach Herschbroich (i.Pl.) Hüllscheid Hallschlag See Mirbach Barweiler Ruine Nürburgring- Jünkerath Feusdorf Trierscheid Kotten- NürburgNürburg Nordschleife NORDRHEIN- born Stadtkyll Pomster Kehr Kerschenbach WESTFALEN Üxheim Quiddelbach Döttingen Wiesbaum RHEINLAND- Dankerath Meuspath Krewinkel Auf dem Nürburg Baar Ormont Schüller Nohn Drees Manderfeld Steinberg Kruchler PFALZ Senscheid Wiesemscheid Nitz E29 Birgel Nürburgring Ourtal Gönnersdorf Nollenbach Bauler Müllen- Roth bei Prüm 654 51 (i.Pl.) Lind Schönfeld Lissendorf Kerpen bach Kirsbach Neuenstein (Eifel) Borler Meisenthal Welcherath Auw bei Prüm Vulkaneifel Brücktal Lehnerath Boden- Kobscheid -

Gebäude Und Wohnungen Am 9. Mai 2011, Steffeln

Gebäude und Wohnungen sowie Wohnverhältnisse der Haushalte Gemeinde Steffeln am 9. Mai 2011 Ergebnisse des Zensus 2011 Zensus 9. Mai 2011 Steffeln (Landkreis Vulkaneifel) Regionalschlüssel: 072335005241 Seite 2 von 32 Zensus 9. Mai 2011 Steffeln (Landkreis Vulkaneifel) Regionalschlüssel: 072335005241 Inhaltsverzeichnis Einführung ................................................................................................................................................ 4 Rechtliche Grundlagen ............................................................................................................................. 4 Methode ................................................................................................................................................... 4 Systematik von Gebäuden und Wohnungen ............................................................................................. 5 Tabellen 1.1 Gebäude mit Wohnraum und Wohnungen in Gebäuden mit Wohnraum nach Baujahr, Gebäudetyp, Zahl der Wohnungen, Eigentumsform und Heizungsart .............. 6 1.2 Gebäude mit Wohnraum nach Baujahr und Gebäudeart, Gebäudetyp, Zahl der Wohnungen, Eigentumsform und Heizungsart ........................................................... 8 1.3.1 Gebäude mit Wohnraum nach regionaler Einheit und Baujahr, Gebäudeart, Gebäudetyp, Zahl der Wohnungen, Eigentumsform und Heizungsart ..................................... 10 1.3.2 Gebäude mit Wohnraum nach regionaler Einheit und Baujahr, Gebäudeart, Gebäudetyp, Zahl der Wohnungen, Eigentumsform -

Linienbündelung

ZWECKVERBAND VERKEHRSVERBUND REGION TRIER Beschlussvorlage zum Linienbündelungskonzept des ZV VRT und des Landkreises Vulkaneifel im Rahmen der Ergänzung des regionalen und lokalen Nahverkehrsplanes Änderungen auf Basis des Beteiligungsverfahrens zur Beschlussvorlage vom 28. Januar 2016 sind grau hinterlegt bzw. durchgestrichen: Erläuterungen zur Linienbündelung Die Bündelung von Linien erfolgt insbesondere zu dem Zweck, eine dauerhafte, kostengünstige Verkehrsbedienung im Sinne eines wirtschaftlichen Ausgleichs zwischen ertragsstarken und ertragsschwachen Linien zu sichern. Hinsichtlich zukünftiger Genehmigungs- und/oder Ausschreibungswettbewerbe definieren Linienbündel zugleich sinnvolle Lose. Im Vorlauf zu Genehmigungs-/Ausschreibungswettbewerben kann die Bündelung von Linien vor "Rosinenpickerei" schützen, bei der sich Verkehrsunternehmen die Konzessionen für rentable Linien sichern, indem sie Angebote abgeben, diese kommerziell - also eigenwirtschaftlich - betreiben, während die verbleibenden, weniger rentablen Verkehre allein der Öffentlichen Hand überlassen werden. 1. Bündelbildung 1.1. Abwenden von „Rosinenpickerei“ Werden bei der Konzipierung von Linienbündeln gewinnbringende und defizitäre Relationen zusammengefügt, so wird hiermit erreicht, dass das Verkehrsunternehmen in die Verpflichtung gerät, seine Gewinne der rentablen Linien in die Finanzierung der ertragsärmeren Bereiche einzubringen. Der erweiterte Konzessionsschutz des Bündels sichert eine Abwehr konkurrierender Genehmigungsanträge auf ertragsstarke Einzellinien des -

Fahr Mal Hin“, Postfach 3740, 55027 Mainz

Zuschauer-Informationen zur Sendung vom 18. Januar 2019, 18:15 Uhr Weiße Heimat – Winter an der Oberen Kyll Allgemeine Informationen Der Oberlauf der Kyll in der Eifel: Ein kleiner Fluss schlängelt sich durch eine raue Winterlandschaft nahe der belgischen Grenze. Wenn es hier schneit, dann aber richtig. Der Schnee bleibt dann liegen, manchmal wochenlang. Viel Natur, dünn besiedelt, die nächste Großstadt viele Kilometer entfernt - das zeichnet die Region aus. Die Obere Kyll wirkt auf die Menschen, die hier leben - egal, ob sie zugezogen sind oder von hier stammen. Und sie bietet Raum für ganz besondere Geschichten. Geschichten wie die von Rolf Simmerer und Fritz Thiel. Der Fotograf und der Maler studieren den Fluss schon seit Jahren. Sie schätzen die Unscheinbarkeit und die schlichte Schönheit des kleinen Flusses, die sich demjenigen offenbart, der sich näher mit ihm beschäftigt. Ihr Ziel: eine Foto- und Filmdokumentation des Flusses von der Quelle bis zur Mündung in die Mosel. Die beiden stammen ursprünglich aus Köln. Von dort hat es vor vier Jahren auch Susanna Vinken und Simon Cox an die Kyll verschlagen. Sie haben die Nase voll vom Großstadtleben. In der "Glaadter Hütte" haben sie ihr Traumobjekt gefunden - und aufwändig saniert. Ihre Idee: Eine Wan- derhütte nach alpinem Vorbild, mit zünftigen Übernachtungsmöglichkeiten, mitten in der Eifel, direkt an der Kyll gelegen. Auch René Plamper lebt und arbeitet schon seit Jahren in der Eifel. Den Tierpfleger kennt man in Kronenburg nur als den "Highlander". Über Teneriffa und Ibiza hat er seinen Weg an die Kyll gefunden - und ist trotz des rauen Klimas auf dem Hasen- berghof, einer Art "Arche Noah" für bedrohte Nutztierrassen, heimisch geworden. -

Verzeichnis Der Ortsfamilienbücher in Stadtarchiv Und Stadtbibliothek Trier

Verzeichnis der Ortsfamilienbücher in Stadtarchiv und Stadtbibliothek Trier Stand: Dezember 2013 Martin Junk Trier 2013 Dieses Verzeichnis ist auch als PDF-Datei erhältlich 1 Die Ortsfamilienbücher des Stadtarchivs Trier haben alle die Signatur Sam 60. Sie stehen im Lesesaal der Stadtbibliothek Trier und können dort eingesehen, aber nicht ausgeliehen werden. Kenntlich ist dies auch am Vermerk: Im Lesesaal: Sam 60/… unter dem Eintrag für das Ortsfamilienbuch. Die Ortsfamilienbücher der Stadtbibliothek Trier können normalerweise ausgeliehen werden. Sie sind kenntlich am Vermerk: Bitte aus dem Magazin bestellen: … unter dem Eintrag für das Ortsfamilienbuch. Seit der letzten Ausgabe dieses Verzeichnisses (Dez. 2012) sind hinzugekommen: Reichertz, Willibald: Heiratsregister des Standesamtes Bombogen Reichertz, Willibald: Heiratsregister der Bürgermeisterei Daleiden Klaeren, Peter: Müllenborn Rug, Karl Ludwig: Die evangelischen Familien des Köllertales Klauck, Hans Peter: Die Einwohner des Nalbacher Tales Himbert, Lorenz: Familien der katholischen Pfarreien Kölln Schaffner, Richard: Einwohnerbuch Detzem Tonner, Karl-Josef: Familienbuch Hetzerath Schaffner, Richard: Einwohnerbuch Leiwen Probst, Uwe: Familienbuch Winterspelt Verburg, Werner: Die Einwohner der Stadt Merzig Reif, Karl-Heinz: Familien- und Bürgerbuch der Stadt Mayen Olbermann, Lothar: Familienbuch Mörsdorf Hubsch, Mathias Emil: Die Pfarrei Wallendorf Stadtbibliothek und Stadtarchiv Trier Weberbach 25 54290 Trier Tel.: 0651 / 718 1429 E-Mail: [email protected] 2 Aach Bitte -

HB Birgel Leitungstrasse = 5.500M Leitungstrasse = 4.800M Unter Welchen Technischen Und Baulichen Gegebenhei

Sitzungsvorlage TOP 3 – Neuordnung der Wasserversorgung im Bereich der ehemaligen Oberen Kyll Sachverhalt Die Angelegenheit war bereits Gegenstand der Sitzung des Werkausschusses am 16.05.2019. Zur Reduzierung der Nitratbelastung in der Versorgungsgruppe Birgel wurden dem Ausschuss alle ver- bandsinternen Lösungen vorgestellt. Um Wiederholungen zu vermeiden, wird insoweit auf die Sit- zungsniederschrift vom 16.05.2019 Bezug genommen bzw. verwiesen. Der Verbandsgemeinderat hat in seiner Sitzung am 28.03.2019 zusätzlich die Verwaltung beauftragt, vorrangig die Herstellung einer Wasserversorgungsleitung von Hillesheim nach Birgel zu prüfen. In der Sitzung des Werkausschusses am 16.05.2019 wurde die Verwaltung weiterhin beauftragt, eine externe Verbindung zu den Kommunalen Netzen Eifel (KNE) mit Anbindung an den Hochbehälter Ormont-Neuenstein bis in den Hochbehälter Schönfeld zu betrachten und ein „Für“ und „Wider“ der Lösungen gegenüberzustellen. Mit Schreiben vom 04.09.2019 wurde durch ein Viertel der gesetzlichen Zahl der Mitglieder des Aus- schusses beantragt, Herrn Dr. med. Ballmann, Stadtkyll, sowie einen Vertreter der KNE als sachver- ständige Personen zu dem Tagesordnungspunkt einzuladen. Herr Dr. Ballmann hat seine Teilnahme zugesagt. Mit Vorstandsmitgliedern der KNE wurden mehrere Gespräche geführt. Die KNE sind ent- gegen einer kurzfristigen Lösung an der Schaffung eines Verbundes für die Erhöhung der Betriebssi- cherheit in einem mittel- bis langfristigen Zeitraum interessiert (siehe Anlage). Eine Teilnahme von Vertretern der KNE wird aufgrund dessen nach deren Aussage nicht erfolgen. Technisch bedeutet dies nach Vorstellungen der Verwaltung: Im Rahmen einer Ersatzversorgung sind in das Versorgungsgebiet zu bringen: - ca. 250.000 m³ jährlich an Trinkwasser - im Mittel 600 m³ täglich - mit einem Spitzenbedarf von bis zu 1.200 m³ täglich - Härtegrad weich - Nitratwerte unter 10mg/l Anmerkung: Es ist nicht angedacht, Wasser aus Birgel in den Bereich Hillesheim zu bringen. -

Commission Decision of 13 December 2007 Amending Decision 2006/805/EC As Regards Animal 1 Health

Commission Decision of 13 December 2007 amending Decision 2006/805/EC as regards animal 1 health... ANNEX PART II Document Generated: 2020-12-16 Changes to legislation: There are currently no known outstanding effects for the Commission Decision of 13 December 2007 amending Decision 2006/805/EC as regards animal health control measures relating to classical swine fever in Hungary and Slovakia (notified under document number C(2007) 6158) (Text with EEA relevance) (2007/862/EC), ANNEX. (See end of Document for details) ANNEX ANNEX PART I1.GermanyA.Rhineland-Palatinate(a) in the Kreis Ahrweiler: the municipalities of Adenau and Altenahr; (b) in the Kreis Daun: the municipalities of Obere Kyll and Hillesheim; in the municipality of Daun the localities of Betteldorf, Dockweiler, Dreis-Brück, Hinterweiler and Kirchweiler; in the municipality of Kelberg the localities of Beinhausen, Bereborn, Bodenbach, Bongard, Borler, Boxberg, Brücktal, Drees, Gelenberg, Kelberg, Kirsbach, Mannebach, Neichen, Nitz, Reimerath and Welcherath; in the municipality of Gerolstein the localities of Berlingen, Duppach, Hohenfels-Essingen, Kalenborn-Scheuern, Neroth, Pelm and Rockeskyll and the town of Gerolstein; (c) in the Kreis Bitburg-Prüm: in the municipality of Prüm the localities of Büdesheim, Kleinlangenfeld, Neuendorf, Olzheim, Roth bei Prüm, Schwirzheim and Weinsheim. B.North Rhine-Westfalia(a) in the Kreis Euskirchen: the towns of Bad Münstereifel, Mechernich and Schleiden, the localities of Billig, Euenheim, Euskirchen, Flamersheim, Kirchheim, Kuchenheim, -

Gesetzentwurf Der

Stand: 24. Juni 2016 Gesetzentwurf der … Landesgesetz über die Gebietsnderungen der Verbandsgemeinden bere Kyll und Hillesheim A. Problem und Regelungsbedürfnis Im Zuge der Kommunal- und Verwaltungsreform sollen die Gebiets- und Verwaltungs- strukturen auf der Ebene der verbandsfreien Gemeinden und Verbandsgemeinden op- timiert werden. Ziel ist eine weitere Steigerung der Leistungsfähigkeit, Wettbewerbsfähigkeit und Ver- waltungskraft von verbandsfreien Gemeinden und Verbandsgemeinden. Eine Optimierung kommunaler Gebietsstrukturen soll durch Gebietsänderungen er- reicht werden. Bis zum 30. Juni 2012 ist eine Freiwilligkeitsphase angesetzt gewesen. In der für die Kommunen mit vielfältigen Vorteilen verbundenen Freiwilligkeitsphase haben ver- bandsfreie Gemeinden und Verbandsgemeinden selbst Gebietsänderungen auf den Weg bringen können. Für die Verbandsgemeinden Obere Kyll und Hillesheim besteht nach Maßgabe des Landesgesetzes über die Grundsätze der Kommunal- und Verwaltungsreform vom 28. September 2010 (GVBl. S. 272, BS 2020-7) ein eigener Gebietsänderungsbedarf. - 2 - Diesem Gebietsänderungsbedarf soll durch die Auflösung der Verbandsgemeinden Ge- rolstein, Hillesheim und Obere Kyll und die Eingliederung der Ortsgemeinden Esch, Feusdorf, Gönnersdorf, Hallschlag, Jünkerath, Kerschenbach, Ormont, Reuth, Scheid, Schüller und Stadtkyll der bisherigen Verbandsgemeinde Obere Kyll in die Verbands- gemeinde Prüm sowie durch die Bildung einer neuen Verbandsgemeinde aus den Ortsgemeinden der bisherigen Verbandsgemeinden Gerolstein und Hillesheim